Операция клермона как метод профилактики постхолецистэктомических осложнений

Автор: Студеникин Л.В., Бондаревский И.Я.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Материалы всероссийской недели науки с международным участием

Статья в выпуске: 3 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Целья: Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с желчнокаменной болезнью. Материал и методы. В исследовании принял участие 41 больной. Группу исследования составили 12 пациентов с повышенным уровнем суммарных желчных кислот и выявленной рентгенологически дискинезией двенадцатиперстной кишки в стадии субкомпенсации. У этих больных эндоскопическая холецистэктомия была дополнена симультантной операцией Клермона. Остальным пацентам проведена стандартная видеолапароскопическая холецистэктомия. В послеоперационном периоде осуществлены контрольные обследования и оценка качества жизни с помощью опросника GSRS. Результаты. Видеолапароскопическая холецистэктомия, дополненная симультантной операцией Клермона, выполнена в 29,3% (п=12) случаев у пациентов с субкомпенсированной стадией дискинезии по классификации Я. Д. Витебского. Качество жизни в этой группе было значительно выше, чем в группах сравнения. Уровень желчных кислот в группе исследования был значительно меньшим. Заключение. Симультантная операция Клермона в случае субкомпенсированной дискинезии двенадцатиперстной кишки —оправданный метод профилактики постхолецистэктомического синдрома.

Дискинезия двенадцатиперстной кишки, операция клермона, постхолецистэктомический синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/14918148

IDR: 14918148

Текст научной статьи Операция клермона как метод профилактики постхолецистэктомических осложнений

1 Введение. Прогрессивное развитие медицины в настоящее время неразрывно связано с внедрением в практику малоинвазивных методов хирургического лечения и базируется на идее обеспечения высокого качества оказания помощи. Критерии этого показателя обширны, но одним из ключевых рисков является частота осложнений в процессе лечения [1]. Холецистэктомия — вторая по распространенности в мире операция после аппендэктомии. В настоящее время от 57 до 70% и выше холецистэктомий в России выполняются эндоскопическим способом [2, 3]. Результаты хирургического лечения холецистолитиаза, как наиболее частого проявления желчнокаменной болезни, нельзя считать абсолютно удовлетворительными, т.к. частота развития постхолецистэкто-мического синдрома достигает 40% и более [4, 5]. К основным причинам развития постхолецистэкто-мического синдрома большинство авторов относят патологию общего желчного протока, большого дуоденального сосочка, двенадцатиперстной кишки печени, поджелудочной железы, а также заболевания других органов и систем [6–9].

Выраженные нарушения моторно-эвакуаторной функции двенадцатиперстной кишки наблюдаются примерно у 80% больных хроническим калькулез-ным холециститом [6]. По мнению И. В. Суздальце-ва и соавт., хронические нарушения дуоденальной проходимости, не выявленные до плановой холецистэктомии, являются причиной постхолецистэктоми-ческого синдрома примерно в 8% случаев, что обусловлено тесной функциональной и анатомической связями между двенадцатиперстной кишкой и гепатобилиарной системой [8]. Общеизвестно, что нарушение моторики двенадцатиперстной кишки, вне зависимости от причины, способствует повышению

Консервативное лечение нарушений дуоденальной проходимости зачастую имеет недолгосрочный эффект. Оперативные способы коррекции в виде операций Грегори — Смирнова, Робинсона, Витебского, Стронга связаны с лапаротомией, масштабным хирургическим вмешательством, а потому мало используются из-за распространения видеоэндоско-пической хирургии. Тем не менее, в проведенных ранее крупномасштабных исследованиях было отмечено, что после холецистэктомии, дополненной оперативной коррекцией хронических нарушений дуоденальной проходимости, улучшение качества жизни и нормализация давления в двенадцатиперстной кишке наблюдаются у 67,1% больных [6].

Цель: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с желчнокаменной болезнью.

Материал и методы. В исследовании принимал участие 41 человек, госпитализированных для плановой лапароскопической холецистэктомии. Критерием отбора стал повышенный уровень суммарных желчных кислот (желчные кислоты суммарно: норма 2–10 мкмоль/литр), определенный на амбулаторном этапе предоперационного обследования. Серологическое исследование проводилось с помощью стандартных реактивов на аппарате Sapphire- 400 производства TOKYO BOEKI (Япония).

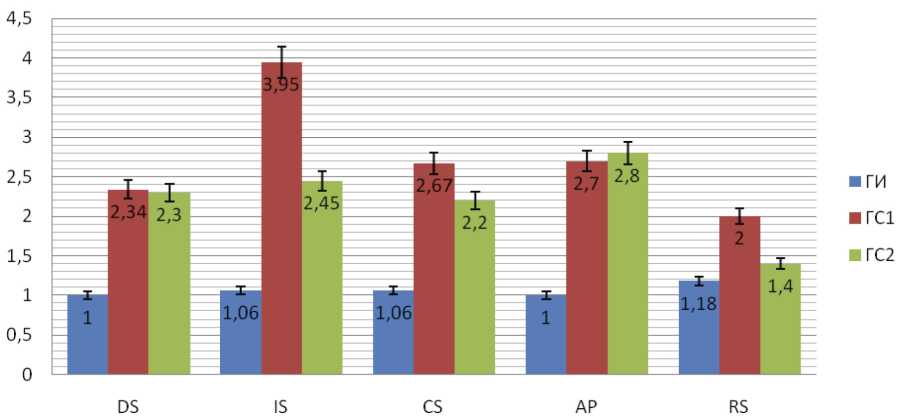

Опросник GSRS имеет следующие оценочные шкалы: DS — диарейный синдром; IS — диспепсический синдром; CS — констипационный синдром; AP — синдрома абдоминальной боли; RS — рефлюксный синдром. Каждый из вопросов имеет 7 вариантов ответа, количество начисляемых за ответ баллов пропорционально возрастанию номера варианта. Норма для всех оценочных шкал 1 – 2 балла, что соответствует удовлетворительному качеству жизни. Максимально высокий балл — 7, что соответствует крайне неудовлетворительному качеству жизни. Для статистической обработки методом случайной выборки были взяты результаты опроса пяти человек из каждой клинической группы. Результаты оценки качества жизни пациентов в послеоперационном периоде представлены в таблице и на рисунке.

Обсуждение. Анализируя полученные статистические данные, можно удостовериться, что в группе исследования во всех оценочных шкалах средний показатель был ниже 2 баллов, что соответствовало удовлетворительному результату лечения. В свою очередь, в обеих группах сравнения показатели в каждой из оценочных шкал были выше 2 баллов и свидетельствовали о неудовлетворительных результатах лечения и низком качестве жизни пациентов. Наибольшее различие выявлено между группой исследования и группой сравнения № 1 при оценке показателя IS (диспепсический синдром). Среди групп сравнения группа сравнения № 2 имела более приближенные к нормам показатели, нежели группа сравнения № 1. Данные различия, вероятно, спрово-

Средние результаты опроса по шкалам GSRS

|

Показатель |

Группа исследования |

Группа сравнения 1 (p<0,05) |

Группа сравнения 2 (p<0,05) |

|

DS |

1 |

2,34 |

2,3 |

|

IS |

1,06 |

3,95 |

2,45 |

|

CS |

1,06 |

2,67 |

2,2 |

|

AP |

1 |

2,7 |

2,8 |

|

RS |

1,18 |

2 |

1,4 |

Примечание : p — вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы; показывает значимость различий с пациентами из группы исследования.

Сравнительная оценка качества жизни прооперированных пациентов (формат представления данных — М±m)

цированы имеющейся в группе сравнения № 1 дискинезией двенадцатиперстной кишки компенсированной стадии.

Уровень желчных кислот, определенный через месяц после оперативного лечения, был значительно ниже дооперационных показателей, что также доказывает преимущества предлагаемой методики по сравнению с традиционной эндоскопической холецистэктомией. Желчные кислоты в группе исследования были значительно меньше, чем в группах сравнения.

Заключение. Дискинезия двенадцатиперстной кишки встречается у 48,8% обследованных пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью. Си-мультантная операция Клермона в случае субком-пенсированной дискинезии двенадцитиперстной кишки является оправданным методом профилактики постхолецистэктомического синдрома у пациентов, оперированных по поводу холецистолитиа-за. Качество жизни пациентов после комплексного хирургического лечения желчнокаменной болезни и дискинезии двенадцатиперстной кишки значительно выше, чем у пациентов после эндоскопической холецистэктомии в стандартном объеме. Имеющиеся на данный момент результаты позволяют продолжать научное исследование.

Список литературы Операция клермона как метод профилактики постхолецистэктомических осложнений

- Кубышкин В.А. Безопасная хирургия и клинические рекомендации. Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова 2014; 5: 4-6

- Винник Ю.С., Миллер С. В., Серова Е.В. и др. Желчнокаменная болезнь и постхолецистэктомический синдром. Красноярск: Версо, 2010. 234 с.

- Алиев Ю.Г., Чиников M.A., Пантелеева И.С. и др. Результаты хирургического лечения желчнокаменной болезни из лапаротомного и миниинвазивных доступов. Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова 2014; 7: 21-25

- Нечай А.И. Постхолецистэктомический синдром. Анналы хирургической гепатологии 2006; (1): 28-33

- Скворцова Т.Э. и др. Желчнокаменная болезнь: Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике: пособие для врачей. М.: Форте-принт, 2013. 32 с.

- Витебский Я.Д. Патология желчных путей в свете клапанной гастроэнтерологии. Курган: Зауралье, 1993. 129 с.

- Ильченко А.А. Болезни желчного пузыря и желчных путей: рук-во для врачей. 2-е изд. М.: МИА, 2011. 880 с.

- Суздальцев И.В., Золотухин Т.Ф., Архипов О.И. и др. Постхолецистэктомический синдром: причины, факторы риска, современные методы диагностики и лечения: учеб. пособие. М.: АНМИ, 2003. 118 с.

- Гальперин Э.И., Дедерер Ю.М. Нестандартные ситуации при операциях на печени и желчных путях. М.: Медицина, 1987. 336 с.

- Лучевая диагностика: учебник/под ред. Г. Е. Труфанова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 496 с.

- Витебский Я.Д., Кувырзин В.В. Рентгенологическ ая диагностика хронических нарушений дуоденальной проходимости: методические рекомендации. Курган: Советское Зауралье, 1985. 24 с.

- Матяшин И.М., Глузман A.M. Справочник хирургических операций. Киев: Здоровье, 1979. 312 с.

- Ступин В.А., Смирнова Г.О., Баглаенко М.В. и др. Периферическая электрогастроэнтерография в диагностике нарушений моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта. Лечащий врач 2005; 2: 60-62.