Оперативное лечение больных с нестабильностью в поясничных сегментах со снижением минеральной плотности костной ткани

Автор: Чертков Александр Кузьмич, Крысов Алексей Владимирович, Бердюгин Кирилл Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Описывается клиническое применение нового способа оперативного лечения больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника - протезирование измененного диска комбинированным протезом. Прооперировано 47 пациентов со снижением минеральной плотности костной ткани позвонков до 67-72 % от возрастной нормы, что являлось абсолютным противопоказанием к применению рутинных эндопротезов дисков при выявленной нестабильности в сегментах. При применении нового комбинированного протеза у всех пациентов достигнуты хорошие клинические результаты, о чем свидетельствовал тот факт, что все они приступили к труду по своей профессии в течение первого года после операции

Нестабильность, остеохондроз, остеопороз, комбинированный эндопротез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121416

IDR: 142121416 | УДК: 616.711.6-026.16-007.234-089

Текст научной статьи Оперативное лечение больных с нестабильностью в поясничных сегментах со снижением минеральной плотности костной ткани

Остеохондроз позвоночника является чрезвычайно распространенным заболеванием, сопровождающимся временной или стойкой утратой трудоспособности у значительного числа больных. На его долю приходится свыше 40 % всех неврологических и ортопедических заболеваний взрослых [5, 9]. Среди причин первичной инвалидности в структуре заболеваний опорнодвигательной системы остеохондроз позвоночника занимает первое место [5, 7]. Показатели заболеваемости населения остеохондрозом позвоночника имеют тенденцию к нарастанию. Успехи консервативного лечения больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника за последнее время значительны, но число больных, нуждающихся в хирургическом лечении, остается высоким и достигает 17 % [7, 10, 11].

Вопросы оптимальной стабилизации позвоночных двигательных сегментов при поясничном остеохондрозе, осложненном нестабильностью, в последние годы находятся в центре внимания вертебрологов, ортопедов и нейрохирургов [2, 4, 6]. Это объясняется тем, что при нестабильном остеохондрозе поясничного отде- ла позвоночника возникает сложная патогенетическая ситуация, характеризующаяся статической недостаточностью позвоночных двигательных сегментов в сочетании со сдавлением сосудисто-нервных образований позвоночного канала. Это сдавление может быть вызвано грыжей дисков, гипертрофированной желтой связкой, хрящевыми разрастаниями в области межпозвонковых суставов, смещенными телами нестабильных позвонков или сочетанием данных компримирующих факторов.

Современным, патогенетически обоснованным подходом в решении проблемы хирургического лечения компрессионных форм остеохондроза является нейроортопедический, включающий в себя сочетание одномоментного выполнения декомпрессивных вмешательств с операциями, восстанавливающими правильное анатомическое взаимоотношение позвонков и воссоздающими стабильность позвоночных двигательных сегментов [2, 8].

Из всего многообразия фиксирующих устройств в современной вертебрологии наиболее востребованными считаются ригидные и дина- мические фиксаторы передней колонны позвоночного двигательного сегмента. Таковыми являются эндопротезы дисков и тел позвонков K. Buttner-Janz, Ray, Michelson`a, А.К. Черткова, обеспечивающие стабильность в поясничных двигательных сегментах. Но, к сожалению, количество миграций протезов поясничных дисков в ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах остается достаточно большим и достигает 11 % [9-11, 13]. Одной из наиболее частых причин смещений фиксаторов сегментов, протезов межпозвонковых дисков является остеопения и остеопороз позвонков.

При выполнении классических декомпрес-сивно-стабилизирующих операций у больных остеохондрозом с нестабильностью в сегментах с применением кортикально-губчатых аутотрансплантатов рецидивы нестабильности как проявление псевдартроза в зоне «тело позвонка – аутотрансплантат» наблюдаются в 5-11 % случаев [6, 8]. Кроме этого, при применении костных аутотрансплантатов имеется опасность их ранней дислокации и переломов, в том числе компрессионных, что приводит к снижению высоты межпозвонковых промежутков с рецидивом болевого синдрома.

По мнению большинства исследователей [4, 5, 8], основной причиной лизиса трансплантатов, развития фиброзной ткани и псевдоартроза в зоне трансплантации является недостаточная степень жесткости фиксации имплантата, что приводит к нарушению процессов ангиогенеза и реваскуляризации полюсов трансплантата, блокаде процессов остеогенеза.

Наши неудачи при операциях на поясничном отделе позвоночника послужили «катализатором» для создания более совершенной и надежной межпозвонковой опоры. По принятой гипотезе, создаваемая новая опорная конструкция должна восстановить первично за счет механических свойств и оригинальных фиксаторов титанового каркаса стабильность и анатомическую форму позвоночного двигательного сегмента, а кортикально-губчатый трансплантат в конструкции как индуктор остеогенеза обеспечить формирование межтелового костного соединения. Именно эти два ключевых свойства новой конструкции, на наш взгляд, позволят клиницистам безопасно применять её у пациентов с развитием нестабильности сегментов и диско-радикулярного конфликта на фоне снижения минеральной плотности костной ткани.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшить результаты хирургического лечения больных с остеохондрозом поясничнокрестцовых сегментов позвоночника с нестабильностью позвоночных двигательных сегмен- тов без и с диско-радикулярными конфликтами на фоне снижения минеральной плотности костной ткани поясничных позвонков.

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В нейрохирургическом отделении Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн в период с 1996 по 2003 год было выполнено 287 операций по замещению межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника функциональными и нефункциональными эндопротезами отечественного производства. При анализе отдаленных результатов пластических операций миграция эндопротезов в тела смежных позвонков выявлена в 29 (10,3 %) случаях. Ретроспективный анализ денситометрических данных у больных со смещенными конструкциями, обследованных на аппарате “Lunar”, показал, что минеральная плотность поясничных позвонков была снижена на 17-27 % от относительной возрастной нормы. Учитывая выявленные факты, нами разработана комбинированная конструкция эндопротеза диска, состоящая из титанового подковообразного каркаса с оригинальными фиксаторами на краниальной и каудальной площадках, обеспечивающая первичную механическую стабильность в сегменте, и костного аутотрансплантата для последующей костной пластики (рис. 1).

Рис. 1. Комбинированный эндопротез поясничного диска

Проведенные стендовые испытания титанового каркаса нового эндопротеза межпозвонкового диска на испытательной машине FP-1 (Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук) показали убедительные фиксирующие свойства конструкции. Фиксатор удерживал в заданном положении позвонки при горизонтальной нагрузке в сагиттальной проекции до F=970 Н и при постоянном вертикальном воздействии тела массой в 50 кг на верхний позвонок. При кислотном моделировании остеопении позвонков с дефицитом минеральной плотности костной ткани от 18 % и выше фиксатор “провали- вался” в тело нижележащего позвонка, что косвенно подтверждало наши предыдущие исследования. При имплантации в эксперименте протеза в сборе с кортикально-губчатым имплантатом для аналогичной миграции протеза в позвонок требовалось усилие по вертикальной оси более 2150 Н, что свидетельствовало об удовлетворительных опорных и фиксирующих свойствах созданной конструкции.

Клиническое применение нового способа хирургического лечения больных остеохондрозом с нестабильностью в позвоночно-двигательных сегментах в отделении нейрохирургии госпиталя начато с января 2003 года. Оперировано 47 пациентов (27 женщин и 20 мужчин, средний возраст 43 года). Абсолютным показанием к хирургическому лечению больных с применением новых комбинированных эндопротезов являлся длительный болевой вертебральный и корешковый синдром на фоне нестабильности сегмента со снижением МПКТ (во всех случаях более 3 месяцев), резистентный к интенсивной консервативной терапии, включающей нестероидные противовоспалительные препараты, ангиопротекторы, физиолечение, проведение внутривенного лазерного лечения, озонотерапии и высокочастотной электростимуляции. Приоритетное значение в программе обследования оперированных больных имело денси-тометрическое исследование поясничнокрестцовых сегментов позвоночника на рентгеновском денситометре “Lunar” в режиме DPX-a и динамическая рентгенография в положении больного стоя. Обязательным исследованием стали компьютерная томография (КТ) или магнитнорезонансная томография (МРТ) поясничных позвоночно-двигательных сегментов. Магнитное и рентгеновское томографическое исследования во всех случаях подтвердили наличие грыжи межпозвонковых дисков (в 24 случаях срединных и в 23 парамедианных) с грубым сдавлением корешков спинного мозга.

При денситометрическом исследовании во всех случаях выявлено снижение минеральной плотности костной ткани до 77-82 % от возрастной нормы. Следовательно, дефицит минеральной плотности костной ткани являлся абсолютным противопоказанием к применению рутинных эндопротезов функциональных и нефункциональных типов. Поэтому во всех случаях было оправдано применение в качестве стабилизирующей межпозвонковой опоры только двух видов имплантатов – либо применение только костного трансплантата с последующим длительным постельным режимом, либо применение нового комбинированного эндопротеза. При проведении функционального рентгеновского исследования во всех случаях обнаружена нестабильность в поясничных сегментах с величиной переднезаднего смещения позвонков от 4 до 8 мм. Электронейромиографически зарегистрировано в 24 случаях снижение СПИ на 15 %, а в 23 случаях на 18 % от возрастной нормы. Необходимо отметить, что 27 пациентов имели сопутствующую патологию – хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, колит, гастрит).

Все больные оперированы под эндотрахе-альным наркозом с применением современных анестетиков и релаксантов. Оперативный вентральный доступ к пояснично-крестцовым сегментам по В.Д.Чаклину, величина кожного разреза не превышала 8-10 см. Резекция межпозвонкового диска и удаление грыжи из позвоночного канала проводилось по стандартной методике. Необходимо подчеркнуть, что в 11 случаях при удалении фиксированного фрагмента межпозвонкового диска к манжете корешка мы воспользовались эндоскопическим контролем через межпозвонковый промежуток, а в 2 случаях удаление фрагментов грыж осуществляли с применением хирургического лазера АКЛХ-40 (г. Тула). После этапа декомпрессии, применяя специально разработанный оригинальный аппарат, производили дистракцию позвонков с внедрением в межпозвонковый промежуток титанового каркаса протеза. Правильное положение каркаса между позвонками определяли рентгеноскопической «С»-дугой Philips – Endura-9. Имплантацией ранее взятого и моделированного по форме каркаса кортикально-губчатого имплантата заканчивали основной этап операции. Важно подчеркнуть, что кровоточащее ложе в телах позвонков воском не обрабатывалось. Осуществляли капитонаж с установкой активного дренажа забрюшинно. Течение послеоперационного периода у больных было достаточно стандартно: в протокол ведения включали антибиотик, низкомолекулярный гепарин на трое суток, восстановление ходьбы с 10-14-х суток. Ранняя реабилитация оперированных больных подразумевала ЛФК, массаж нижних конечностей и многоканальную электронейростимуляцию.

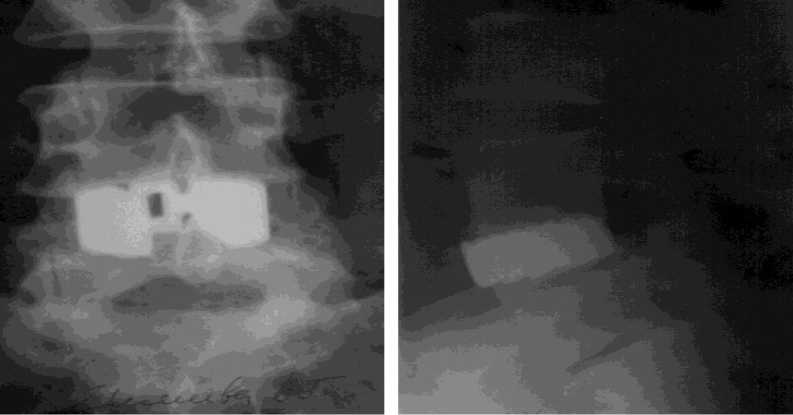

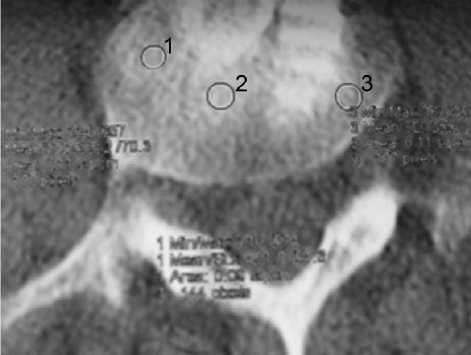

Контрольное клиническое, рентгенологическое (рис. 2), нейрофизиологическое и КТ-тестирование проводили в сроки 3, 6, и 12 месяцев после операции. Полный регресс болей в позвоночнике и нижних конечностях наблюдался во всех случаях. Электронейромиографически у 43 больных нормализовались показатели эфферентных скоростей по мало- и большеберцовому нервам. При КТ-исследовании через 6 месяцев после операции на срезах, выполненных на границе полюсов костных трансплантатов и тел позвонков, в 44 случаях показатели плотностей ткани по шкале Хаунсфильда соответствовали костной ткани, что свидетельствовало об удовлетворительной костной пластике. У 3 пациентов показатели плотности формирования костного блока через 6 месяцев были снижены, но через 10 месяцев наблюдался полноценный костный блок в оперированном сегменте.

Рис. 2. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника в прямой и боковой проекциях. В межпозвонковом пространстве L 4 -L 5 установлен комбинированный протеза диска

При клиническом исследовании все пациенты отмечали к 6 месяцам улучшение общего самочувствия, восстановление бытовой активности. При рентгеновском исследовании больных через год после операции во всех случаях наблюдалось правильное положение титанового каркаса в межпозвонковом промежутке, а КТ-показатели на границе трансплантат-кость подтверждали сращение трансплантата (рис. 3). К труду по своей профессии к окончанию первого года после операции приступили все оперированные больные.

Таким образом, опыт применения комбинированных эндопротезов дисков позволяет нам сделать предварительные выводы.

Новый способ хирургического лечения больных с остеохондрозом поясничнокрестцовых сегментов позвоночника с нестабильностью позвоночных двигательных сегмен- тов, сопровождающихся диско-радикулярным конфликтом на фоне снижения минеральной плотности костной ткани позвонков, с применением комбинированных эндопротезов эффективен и является альтернативным ранее применявшимся способам хирургического лечения.

Декомпрессивно-стабилизирующие операции на поясничных позвоночных двигательных сегментах с применением комбинированной конструкции являются операцией выбора у больных остеохондрозом с нестабильностью и с верифицированным снижением МПКТ.

Применение комбинированного протеза поясничного диска со свойствами первичной опорной межтеловой структуры и базой для формирования костного блока позволяет значительно активизировать процессы формирования полноценного межтелового костного блока и исключить миграцию имплантата.

Рис. 3. Компьютерная томограмма позвоночника пациента К., 45 лет, через 6 месяцев после операции: срез на уровне полюса (метка 2) костного трансплантата комбинированного протеза. Плотности костной ткани (метки 1, 2, 3 по Хаунсфильду) идентичны (1270 ед), что доказывает сращение трансплантата с телом позвонка