Оперативное лечение переломов ключицы с использованием аппаратов внешней фиксации

Автор: Бейдик О.В., Евдокимов М.М., Ромакина Н.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2003 года.

Бесплатный доступ

Целью работы явилась разработка оптимальной технологии чрескостного остеосинтеза переломов ключицы с применением спицевого аппарата внешней фиксации с учетом анатомических особенностей данной области. Топографо-анатомические исследования и биомеханические эксперименты позволили разработать спицевые и стержневые варианты компоновки аппарата Г.А. Илизарова. Для повышения стабильности остеосинтеза в компоновке аппарата мы использовали консольные стержни. Проведена сравнительная оценка результатов лечения больных классическими способами и по предлагаемой методике. Применение разработанной тактики остеосинтеза позволило уменьшить число осложнений, достигнуть положительных результатов в большинстве случаев и уменьшить сроки стационарного лечения.

Ключица, перелом, внешняя фиксация

Короткий адрес: https://sciup.org/142120592

IDR: 142120592

Текст научной статьи Оперативное лечение переломов ключицы с использованием аппаратов внешней фиксации

Переломы ключицы среди переломов костей скелета занимают одно из первых мест и, по данным литературы, составляют 4,3-19,5%. Для лечения переломов ключицы предложено более 300 методов, обилие которых говорит о том, что все они имеют недостатки. Поэтому вопрос о поисках более совершенных методов лечения переломов ключицы не потерял своей актуальности до настоящего времени.

Сравнительная оценка консервативных и оперативных методов лечения показала, что консервативные методы лечения дают хорошие результаты при переломах ключицы без смещения или с незначительным смещением отломков. При оскольчатых и переломах со смещением отломков удовлетворительные результаты составляют только 60,3%. Существующие в настоящее время оперативные методы лечения с применением металлических стержней, шурупов, спиц и сшивания отломков дают осложнения в виде миграции стержня, замедленной консолидации, вторичного смещения отломков, нагноения, остеомиелита – от 15,3% до 43,1% – по данным разных авторов. Существенными недостатками интрамедуллярного остеосинтеза являются наличие металла в зоне перелома, нарушение внутрикостно- го кровообращения, травматичность, непрочность фиксации отломков, необходимость повторного оперативного вмешательства для удаления фиксатора [3]. Обязательная дополнительная гипсовая иммобилизация исключает раннее функциональное лечение, приводит к развитию контрактур в суставах верхней конечности, нарушениям микроциркуляции и замедленной консолидации перелома. Большое количество неудовлетворительных результатов при оперативном лечении (от 2,7 до 19,5 %) объясняется анатомо-функциональными особенностями ключицы: небольшой величиной кости, склонностью к ротационным движениям, изогнутой формой ее, незначительным по диаметру костномозговым каналом. Все это затрудняет создание стабильного остеосинтеза.

Метод чрескостного остеосинтеза, получивший широкое распространение при лечении переломов конечностей полностью отвечает современным требованиям: обладает малой травматичностью, обеспечивает прочную фиксацию отломков на весь период консолидации, позволяет проводить раннее функциональное лечение и сократить сроки медицинской реабилитации [1, 4, 6]. Применение наружного чре- скостного остеосинтеза для лечения переломов ключицы позволяет уменьшить количество неудовлетворительных результатов и осложнений. Для остеосинтеза переломов данной локализации используются различные конструкции аппаратов внешней фиксации, в том числе и «минификсаторы» [2, 5]. Однако методики имеют недостатки и нуждаются в дальнейшем изучении и совершенствовании.

Цель исследования – разработать методику закрытого чрескостного остеосинтеза переломов ключицы с применением спицевого компрессионно-дистракционного аппарата и тем самым улучшить результаты лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выполнены топографо-анатомические исследования ключичной области и экспериментальная апробация разработанной методики на трупах. Проведены биомеханические исследования для сравнительной оценки различных способов фиксации отломков ключицы. Изучены ближайшие и отдаленные результаты лечения переломов ключицы классическими консервативными, оперативными способами и с применением разработанной методики.

Результаты топографо-анатомических исследований . Для безопасного применения компрессионно-дистракционного аппарата (до его использования в клинике на больных) техника оперативного вмешательства была разработана на человеческих трупах. Всего произведено 26 операций (на 10 мужских и 7 женских трупах). Наибольшее число переломов наносились в средней трети (15), так как в клинической практике по частоте они занимают первое место.

При разработке методики закрытого наложения компрессионно-дистракционного аппарата для лечения переломов ключицы учитывалась топографическая анатомия сосудов и нервов. Подключичный сосудисто-нервный пучок располагается позади ключицы на протяжении 6-6,5см, считая от грудинного конца. Элементы сосудисто-нервного пучка проходят изнутри кнаружи в следующем порядке: подключичная вена, подключичная артерия, стволы плечевого сплетения. Подключичная вена связана с ключицей и своим передним краем сращена с надкостницей на протяжении 1,5-2 см в области предлестничной щели. К нижней и задней поверхностям ключицы прилежит на всем протяжении подключичная мышца, которая надежно предохраняет сосудисто-нервный пучок от повреждения фиксаторами компрессионнно-дистракционого аппарата.

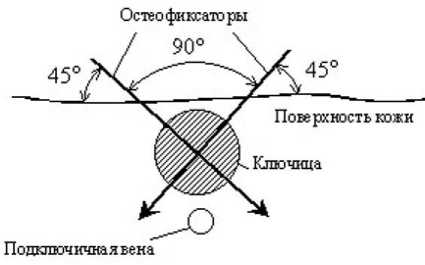

По разработанной нами методике в качестве остеофиксаторов использовали консольные спицы длиной 50 и 60 мм, диаметром 1,7; 2; 2,2 мм. В отдельных случаях для фиксации отломков мы применяли резьбовые консольные стержни диаметром 4 мм, имеющие на противоположном конце участок с резьбой М5. Остеофиксаторы вводятся в отломки ключицы перпендикулярно оси отломков через их диаметр под углом 45° к поверхности кожи и выводятся на верхнезаднюю и нижнезаднюю поверхности кости (рис. 1). Подключичная мышца, достигающая у взрослых людей толщины до 2 см, допускает выход свободных концов фиксаторов на безопасное расстояние до 1 см. Наши топографо-анатомические экспериментальные исследования показали, что опасность повреждения сосудисто-нервного пучка при закрытом наложении компрессионно-дистракционного аппарата в условиях правильного соблюдения методики оперативного вмешательства практически отсутствует.

Рис.1. Схема введения остеофиксаторов в ключицу в месте прилегания к ней подключичной вены.

Биомеханические исследования . Для определения эффективности применения компрессионно-дистракционного аппарата как средства, позволяющего создать устойчивую фиксацию отломков, была проведена сравнительная оценка различных способов остеосинтеза в эксперименте. Определялась механическая прочность остеосинтеза отломков ключицы следующими фиксаторами: разработанным компрессионнодистракционным аппаратом и четырехгранным металлическим стержнем, изготовленным из нержавеющей стали марки IXI8H9T, длиной 125мм и толщиной 2,5 мм. Аппарат для чрескостного остеосинтеза ключицы сконструирован из комплекта серийно выпускаемых деталей аппарата Г.А. Илизарова, что позволяет использовать различные варианты компоновок устройства.

Опыты проведены на 10 ключицах человеческих трупов, из которых 8 было мужских и 2 – женских (в возрасте от 38 до 70 лет). Всего проведено 100 испытаний на изгиб, растяжение, кручение, которые показали преимущества применения компрессионно-дистракционного аппарата. Прочность остеосинтеза переломов ключицы компрессионно-дистракционным аппаратом превышает прочность соединения от- ломков четырехгранным металлическим стержнем на растяжение и кручение в 2,7 раза, на изгиб – в 2 раза.

Клинические исследования. Разработанная методика закрытого внеочагового чрескостного остеосинтеза переломов ключицы применена в клинике на 49 больных. Мы использовали пять вариантов компоновок компрессионнодистракционного аппарата для лечения переломов ключицы.

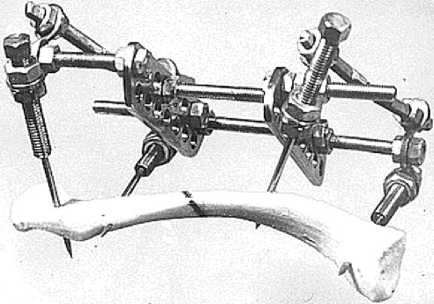

При варианте № 1 фиксацию фрагментов ключицы осуществляли двумя парами перекрещивающихся спиц, введенных посередине в каждый из отломков (рис. 2).

Рис. 2. Компрессионно-дистракционный аппарат спицевого типа для остеосинтеза переломов ключицы.

При варианте № 2 для фиксации ключицы вводили в меньший по длине отломок одну пару посередине, а в больший – две пары перекрещивающихся спиц, отступив по 1-2 см от суставного конца и места перелома.

При варианте № 3 фиксацию каждого фрагмента ключицы осуществляли введением по две пары перекрещивающихся спиц, отступив по 12 см от суставных концов места перелома.

Вариант № 4 компоновки компрессионнодистракционного аппарата применяли при переломах акромиального конца ключицы. При нем фиксацию фрагментов ключицы осуществляли следующим образом. Во внутренний отломок, отступив от стернального конца 1-2 см, вводили одну пару перекрещивающихся фиксаторов, а отступив 1-2 см от перелома – одну репони-рующую спицу сверху вниз. Причем репони-рующая спица не вводится в кость, а только упирается в нее. Ввиду того, что наружный отломок очень короткий, спицами его не фиксировали. Одну пару остеофиксаторов вводили в акромиальный отросток лопатки во встречном направлении.

В компоновке варианта № 5 устройства для чрескостного остеосинтеза ключицы использовали винтовые консольных стержни, устанавливаемые в метафизарные отделы ключицы.

Разработанные варианты компоновок компрессионно-дистракционного аппарата позво- ляют фиксировать отломки при различных по локализации и характеру переломах ключицы и создавать нужную прочность остеосинтеза отломков в зависимости от конкретных клинических задач.

На основании экспериментальных исследований механической прочности остеосинтеза, клинического опыта и наблюдений за больными нами выработаны показания для применения каждого из вариантов устройства для чрескост-ного остеосинтеза.

Компоновка компрессионно-дистракционного аппарата 1 варианта применяется при всех поперечных переломах, косопоперечных или поперечнооскольчатых, при условии, что перелом локализуется в средней трети ключицы, то есть фрагменты по длине примерно равны. Противопоказанием для применения конструкции варианта 1 являются косые и оскольчатые переломы, когда один из отломков по длине больше другого в два и более раза, переломы давностью более 10 дней.

Вариант компоновки № 2 показан для лечения переломов ключицы, когда имеются разной длины отломки и линия перелома по характеру приближается к поперечной. Показан также при любых по характеру переломах, когда один из отломков меньше другого в два и более раза, но не менее тех размеров, при которых его можно было бы фиксировать одной парой перекрещивающихся спиц.

3-й вариант компоновки компрессионнодистракционного аппарата показан при примерно равной длине отломков ключицы, при косых и оскольчатых переломах, а также при разной длине отломков у пациентов с выраженными мускулатурой и подкожно-жировой клетчаткой, у лиц старше 40 лет, у больных при наличии сопутствующих заболеваний. Показан 3-й вариант при неправильно срастающихся, несрос-шихся переломах и ложных суставах ключицы.

4-й вариант применяется при переломах акромиального конца ключицы, когда наружный фрагмент настолько мал, что через него невозможно провести одну пару перекрещивающихся фиксаторов.

Для повышения стабильности остеосинтеза при всех видах переломов ключицы в любом из вариантов компоновок аппарата можно использовать консольные стержни.

Методика операции. Под общим обезболиванием, после обработки операционного поля, остеофиксаторы вводили в отломки ключицы строго перпендикулярно проекциям их продольных осей, для чего ориентировались по рентгенограммам в двух проекциях (прямой и аксиальной). Обязательным условием правильности наложения аппарата считалось, чтобы угол наклона к поверхности кожи при введении фиксаторов в кость был бы равен 450, что ис- ключало бы повреждение подключичной вены, и угол перекреста между ними составлял бы 900, что обеспечивало бы создание стабильной фиксации отломков ключицы во всех плоскостях. Сначала вводили фиксаторы во внутренний отломок, затем в наружный, причем первоначально всверливали фиксаторы в направлении, противоположном смещению отломков с целью создания физиологического упора за счет тяги прикрепляющихся мышц. После дозированного введения фиксатора в кость, осуществляли проверку на правильность проведения остеофиксатора путем тракции за болт. По окончании введения фиксаторов в отломки их крепили к внешним опорам аппарата, после чего выполняли репозицию. После репозиции отломков производили контрольную рентгенографию ключицы в двух проекциях. Если стояние отломков было хорошим, то устраняли имеющийся диастаз и создавали компрессию в тех случаях, где это было возможно по характеру перелома. В случае, когда положение отломков не в полной мере нас удовлетворяло, мы производили аппаратную дополнительную репозицию.

Послеоперационное ведение больных . Со следующего дня после операции больному проводились физио-функциональное лечение, лечебная гимнастика, заключающаяся в совершении активных движений в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах. При гладком течении послеоперационного периода, через месяц с момента операции, при наличии данных о сращении отломков после проведенной клиникорентгенологической пробы, производился демонтаж аппарата. Людям физического труда мы рекомендовали легкий труд в течение двух недель после снятия компрессионнодистракционного аппарата и запрещали занятия спортом в течение 1 месяца.

Анализ результатов лечения 49 больных показал, что средние сроки фиксации при лечении переломов ключицы компрессионнодистракционным аппаратом составили 34,7 ± 3,35 дней. Средняя продолжительность нетрудоспособности составила 45,6 ± 5,7 дня.

Осложнения при клиническом применении аппарата для чрескостного остеосинтеза ключицы встретились у 9 (18,3%) больных. Осложнения включали: прорезывание мягких тканей вокруг спиц – в трех случаях, перелом спицы – в одном из наблюдений, замедленная консолидация перелома – в трех наблюдениях. У двух больных осложнения были связаны с несоблю- дением рекомендованного режима после снятия аппарата, в результате чего наступило вторичное смещение отломков, ликвидированное на отводящей шине. Важно отметить, что ни в одном из случаев не было осложнений, связанных с повреждением сосудов и нервов подключичной области.

Отдаленные результаты оперативного лечения компрессионно-дистракционными аппаратами по разработанной методике изучены нами у 46 (93,88%) больных из 49 в сроки от 3 месяцев до двух лет. Отличные результаты были у 37 (80,44%), хорошие – у 6 (13,05%), удовлетворительные – у 2 (4,34%), неудовлетворительные – у 1 (2,1%). Отличные и хорошие результаты в общей сложности составили 93,49%, что подтверждает высокую эффективность разработанной методики. Встретившиеся два (4,34%) удовлетворительных и один (2,17%) неудовлетворительный исходы лечения явились результатами ошибок и осложнений, которые имели место в начальный период освоения методики.

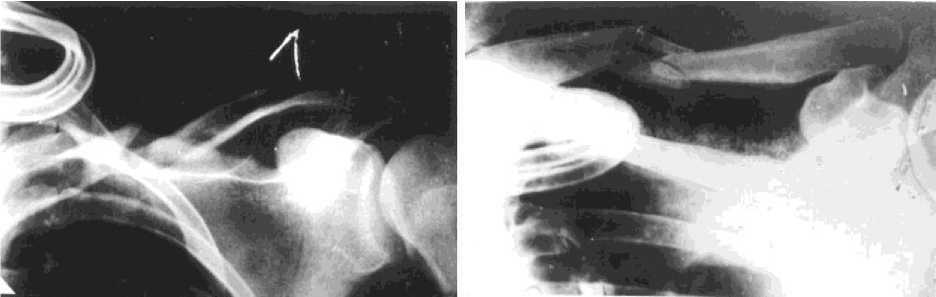

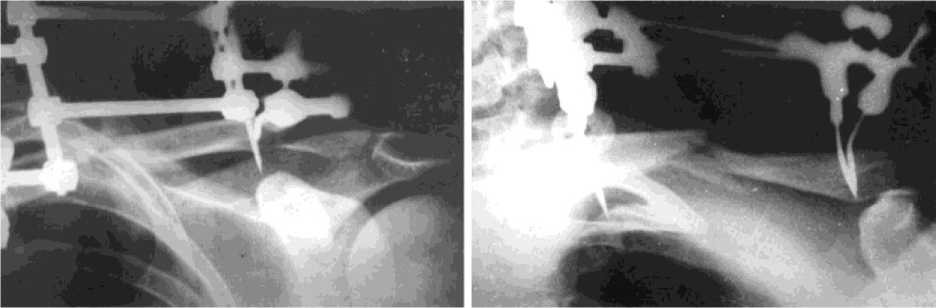

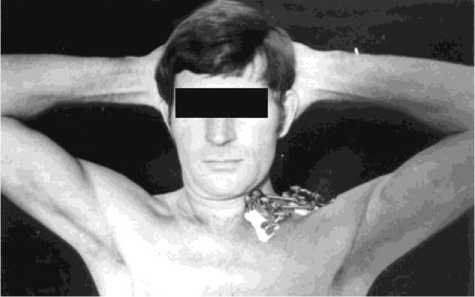

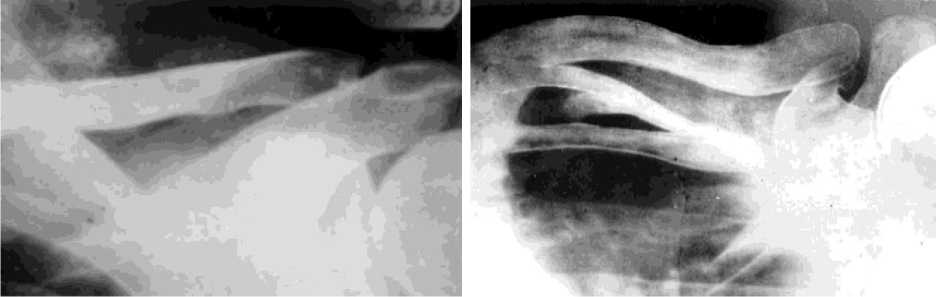

Клинический пример . Больной Х., 32 лет, плотник. Упал с мотоцикла на левое плечо. Через 15 часов после травмы поступил в травматологическое отделение с диагнозом: закрытый оскольчатый перелом левой ключицы в средней трети со смещением отломков. Было произведено обезболивание места перелома ключицы, ручная репозиция и наложены ватно-марлевые кольца (рис. 3). Однако стояние отломков оставалось неудовлетворительным, имелось смещение отломков по ширине более чем на диаметр кости, с захождением отломков по ширине более чем на диаметр кости, по длине – на 1 см. Больному была выполнена операция: остеосинтез ключицы компрессионно-дистракционым аппаратом спицевого типа. Отломки сопоставлены и фиксированы в правильном положении (рис. 4).

В послеоперационном периоде внешняя иммобилизация не применялась и больной мог активно управлять верхней конечностью (рис. 5).

Через 39 дней после операции аппарат был снят. Длительность нетрудоспособности составила 45 дней.

На контрольной рентгенограмме через 7 месяцев наблюдается анатомическое восстановление ключицы. Больной жалоб не предъявляет, работает по специальности, что свидетельствует о хорошем функциональном состоянии оперированной ключицы (рис. 6). Результат лечения отличный.

a) б)

Рис. 3. Рентгенограммы больного Х. до лечения. Положение отломков после наложения ватно-марлевых колец. Имеется смещение отломков по ширине более чем на диаметр кости, с захождением по длине до 1 см: а) прямая проекция, б) аксиальная проекция.

a) б)

Рис. 4. Рентгенограммы больного Х. после наложения компрессионно-дистракционного аппарата спицевого типа. Отломки репонированы и фиксированы в правильном положении: а) прямая проекция, б) аксиальная проекция.

Рис. 5. Общий вид больного Х. в процессе лечения.

Рис. 6. Рентгенограммы больного Х. в процессе лечения.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного экспериментальноклинического исследования показали, что предложенный нами метод оперативного лечения позволяет создать стабильный остеосинтез независимо от характера и локализации перелома ключицы; малотравматичен, сохраняет функцию верхней конечности на стороне поврежде-

ния. Применяемый нами метод остеосинтеза также способствует сокращению сроков нетрудоспособности и улучшает анатомические и функциональные результаты лечения, поэтому его можно использовать в практике травматологических учреждений для лечения переломов ключицы.