Описание клинического случая внеорганной кисты забрюшинного пространства

Автор: Сахабетдинов Б.А., Усманова Д.Р., Рувинская Э.О., Гарипов И.И., Курбангалеев А.И.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 3 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Представленный клинический случай иллюстрирует проблему лечения внеорганных забрюшинных кист. Внеорганные забрюшинные образования считаются редкой патологией, часто являясь случайными находками при проведении исследований или оперативных вмешательств. Целью данной работы является представить описание клинического случая оперативного лечения кисты забрюшинного пространства с длительным анамнезом. Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ истории болезни пациентки с внеорганной кистой забрюшинного пространства, проходившей лечение в отделение хирургии №2 РКБ МЗ РТ в мае 2024 г. Результаты и их обсуждение. Пациентка З., 64 года, обратилась на приём к хирургу в мае 2024 г. с жалобами на тупую боль в правой подвздошной области. В анамнезе наблюдение по поводу кисты забрюшинного пространства около 15 лет. Пункционная санация в 2009 и 2013 годах в хирургическом отделении №2 РКБ МЗ РТ. Вследствие больших размеров новообразования и спаенности кисты с органами брюшной полости принято решение о конверсии лапарсокопии в срединную лапаротомию. Заключение. Длительный анамнез, рецидивирование после пункционной санации и наличие болевого синдрома стали решающими в выборе хирургического удаления кисты в данном случае.

Внеорганная киста, забрюшинное пространство, лапаротомия, хирургическое лечение, клинический случай, пункционная санация, лапароскопия, кистэктомия, ретроперитонеальное новообразование, рецидив

Короткий адрес: https://sciup.org/143184585

IDR: 143184585 | УДК: 616.381-006.2-089 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.3.CASE.1

Текст научной статьи Описание клинического случая внеорганной кисты забрюшинного пространства

Публикации, описывающие случаи внеорганных кист забрюшинного пространства, немногочисленны. Однако в связи с развитием визуализирующих методов исследования и частотой их применения стало появляться всё больше данных о случаях вне-органных кист забрюшинного пространства. Такие кисты вызывают трудности как на этапе диагностики, так и на этапе выбора тактики лечения, так как отсутствуют единые рекомендации в отношении данных пациентов. Эта проблема может разрешиться по мере накопления клинического опыта в отношении таких заболеваний. Внеорганные забрюшинные образования считаются редкой патологией: по данным литературы, частота встречаемости составляет 0,03–1% от всех образований человека [1–3]. При этом часто ретроперитонеальные кисты являются случайной находкой при проведении исследований или оперативных вмешательств [3–5]. Выделяют кисты первичные, имеющие эпителиальную выстилку, и вторичные (ложные), внутренняя поверхность стенки которых представлена грануляционной тканью [2–6]. Этиологией первичных кист (истинных) чаще всего является нарушение эмбрионального развития (дисэмбриогенез), также могут быть паразитарная инвазия, опухолевый процесс. Наиболее частыми причинами вторичных кист являются травматическое повреждение, хирургические вмешательства на органах брюшной полости или забрюшинного пространства, перенесенное воспалительное заболевание забрюшинных органов в анамнезе [5–7]. В течении кист выделяются три периода: бессимптомный, период клинических проявлений, период осложнений [1–3, 8]. Особенностью клиники является частое бессимптомное течение, а наличие симптомов зависит от размера образований и их локализаций, и является результатом сдавления рядом лежащих структур: дискомфорт и боль в животе или в спине, увеличение живота, головные боли, вздутие живота, отёк нижних конечностей и другие [9–12]. Период осложнений может быть связан как непосредственно с патологическим процессом в кисте (нагноение, перфорация, кровоизлияние), так и со сдавлением кистой окружающих её органов (обструкция мочевыводящих путей, кишечная непроходимость, механическая желтуха) [1, 4–8]. Опасность развития данных осложнений создаёт необходимость оперативного лечения пациентов с кистами забрюшинного пространства. Учитывая научно-практическую значимость и малую освещенность в литературе ниже представлен клинический случай оперативного лечения кисты забрюшинного пространства.

Цель исследования: представить описание клинического случая оперативного лечения кисты забрюшинного пространства с длительным анамнезом.

Задачи:

-

1. Провести ретроспективный анализ клинического случая пациентки с внеорганной кистой забрюшинного пространства, включая данные анамнеза, лабораторных и инструментальных исследований.

-

2. Оценить эффективность ранее проведённых пункционных санаций и обосновать необходимость радикального хирургического вмешательства.

-

3. Изучить особенности хирургического доступа (лапаротомия) при удалении крупных внеорганных кист забрюшинного пространства и сравнить с альтернативными методами (лапароскопия).

Материалы и методы

Проводился ретроспективный анализ истории болезни пациентки с внеорганной кистой забрюшинного пространства, проходившей лечение в отделение хирургии № 2 РКБ МЗ РТ в мае 2024 г.

Результаты

Пациентка З., 64 года, обратилась на приём к хирургу в мае 2024 г. в РКП МЗ РТ с жалобами на тупую боль в правой подвздошной области. В анамнезе наблюдение по поводу кисты забрюшинного пространства около 15 лет. Пункционная санация в 2009 и 2013 годах в хирургическом отделении № 2 РКБ МЗ РТ. По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства: в правой подвздошной области визуализируется анэхогенное образование овальной формы с чёткими ровными контурами, аваскуляр-ное, размерами 140x60 мм. Пациентка была госпитализирована в отделение хирургии № 2 РКБ МЗ РТ для планового оперативного вмешательства. Травмы данной области отрицает. Результаты проведённых ранее исследований: в клиническом анализе крови – HGB: 112.0 г/л; RBC: 3.96 10^12/л; HCT: 35.0%; PLT: 252 10^9/л; WBC: 6.54 10^9/л. Биохимический анализ крови – общий белок: 62.0 г/л; альбумин: 39,7 г/л; Билирубин общ.: 12.70 мкмоль/л; Креатинин: 86 мл; Мочевина: 4.70 ммоль/л; Калий: 4.5 ммоль/л; Натрий: 145.0 ммоль/л; Глюкоза: 4.90 ммоль/л; АСТ: 22.0 Ед/л; АЛТ: 10.0 Ед/л; ГГТП: 12 Ед/л; Билирубин прямой 2.70 мкмоль/л; СРБ: 1,2 мг/л; Амилаза: 35 Ед/л; ЩФ: 97 Ед/л. Коагулограмма: АПТВ: 30,0 сек; ПВ: 10.5 сек; ПВ по Квику 91%; МНО: 0.89 у.е. Фиброгастродуоденоскопия: Недостаточность кардиального жома. Хронический гастродуоденит. Осмотр гинеколога: Полное выпадение матки и стенок влагалища. Другие исследования – без особенностей. По шкале Caprini – высо- кий риск венозных тромбоэмболий (5 баллов: возраст 61–74 года (+ 2 балла), большое хирургическое вмешательство (+ 2 балла), варикозное расширение вен (+ 1 балл)) – назначен эноксапарин натрия подкожно в дозировке 0,4 мл за 12 часов до оперативного вмешательства, а также через 12 часов после операции 1 раз в сутки 0,4 мл в течение 5 дней.

При поступлении общее состояние удовлетворительное. Состояние питания: удовлетворительное, индекс массы тела – 23,0 кг/м2, температура тела – 36,3 °С. Кожные покровы обычные, чистые, склеры обычной окраски. Лимфатические узлы не увеличены. Зев чистый. Язык влажный, чистый. Живот обычной формы и размеров. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Стул регулярный, оформленный. Вздутие живота не определяется. В акте дыхания участвует. Напряжение мышц передней брюшной стенки отсутствует. При поверхностной пальпации безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена. Селезенка не увеличена. Мочеиспускание безболезненное, свободное. Костно-мышечная система внешне не изменена. Вследствие больших размеров новообразования принято решение о проведении срединной лапаротомии.

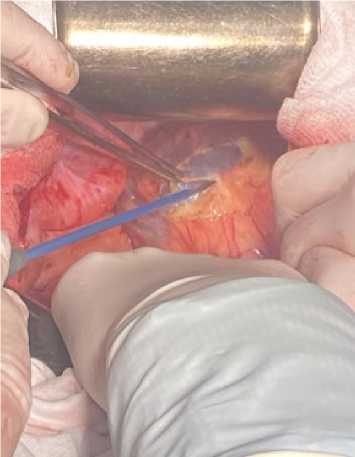

Произведена эвакуация около 300 мл прозрачной жидкости. Стенки кисты белесоватого цвета (рис. 2). Материал отправлен на цитологическое и гистологическое исследование.

Продолжительность хирургического вмешательства составила 135 мин. Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж удалён на вторые сутки. Пациентка выписана на третьи сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Рисунок 1 . Интраоперационная фотография кисты

Figure 1. Intraoperative image of the cyst

Рисунок 2. Киста после извлечения из брюшной полости

Figure 2. Cyst after extraction from the abdominal cavity

Результаты лабораторных методов исследования на момент выписки: общий анализ крови – HGB: 109.0 г/л; RBC: 3.86 10^12/л; HCT: 34.0%; PLT: 261 10^9/л; WBC: 8.64 10^9/л; NEUT%: 73.2%; LYM%: 19.8%; MON%: 6.7%; EO%: 0.2%; BA%: 0.1%; NRBC%: 0.0%; Биохимический анализ крови – Общий белок: 61.50 г/л; альбумин 37,7 г/л; Билирубин общ.: 11.80 мкмоль/л; Креатинин: 96 мл; Мочевина: 4.60 ммоль/л; Калий: 4.3 ммоль/л; Натрий: 141.0 ммоль/л; Глюкоза: 4.80 ммоль/л; АСТ: 20.0 Ед/л; АЛТ: 12.0 Ед/л; ГГТП: 10 Ед/л; Билирубин прямой: 2.40 мкмоль/л; СРБ: 71,3 мг/л; Амилаза: 33 Ед/л; ЩФ: 127 Ед/л. Коагулограмма: АПТВ: 32,2 сек;

ПВ: 11.2 сек; ПВ по Квику 94%; МНО: 0.99 у.е; фибриноген 3,09 г/л. Общий анализ мочи – Цвет: желтый; прозрачность: слабо-мутная; удельная плотность: 1030; pH: 5.0 ед.; PRO: 0.00 г/л; Лейк.: 4–6 п/зр.; эритр.: 1–2 п/зр.; эпит. пл.: 2–3 п/зр.; бакт.: 1 + (в небольшом количестве) п/зр.; ураты.: 1 + (в небольшом количестве) п/зр. По результатам цитологического исследования аспирата кисты: в осадке жидкости единичные клетки мезотелия. По данным гистологического исследования: в исследованном материале стенки серозной и муцинозной кисты. В данном клиническом случае, согласно результатам гистологического исследования, строение стенки кисты соответствует первичной кисте, поскольку присутствует эпителиальная выстилка. Длительность безрецидивного наблюдения – 6 месяцев.

Обсуждение

В данном клиническом случае присутствовал болевой синдром в правой подвздошной области: хирургическое удаление кисты при этом является основным методом лечения, особенно при больших размерах образования. Дренирование полости кисты может явиться альтернативой хирургическому иссечению, при этом велика вероятность рецидива, так как сохраняется стенка кисты [7, 8, 13]. У данной пациентки в анамнезе дважды проводилось дренирование, отмечался рецидив кисты, поэтому был выбран радикальный метод лечения. В отечественной и зарубежной литературе отмечены единичные случаи описания внеорганных забрюшинных кист, при удалении которых использовались лапароскопический или лапаротомный доступ [2, 7, 14–20]. Нет единого мнения относительно зависимости выбора оперативного доступа и размера внеорганной забрюшинной кисты. Лапароскопический доступ имеет множество преимуществ, но при таком варианте оперативного доступа существует необходимость в нарушении целостности стенки кисты и аспирации содержимого для извлечения образования. Таким образом содержимое кисты попадает на окружающие ткани, что при отсутствии предоперационной диагностической пункции кисты является нежелательным [7, 8]. Прогноз при хирургическом лечении внеорганных кист забрюшинного пространства, как правило, благоприятный, так как большинство из них являются доброкачественными, а частота рецидивов низкая при их полном удалении [4].

Выводы

Ретроспективный анализ клинического случая подтвердил наличие длительного анамнеза заболевания, рецидивирование после пункционных санаций и необходимость радикального хирургического вмешательства.

Эффективность пункционных методов лечения оказалась временной, что подтверждает необходимость радикального удаления кисты при больших размерах образования и рецидивирующем течении.

Лапаратомическая энуклиация кисты забрюшинного пространства является предпочтительным методом хирургического доступа при крупных внеор-ганных кистах забрюшинного пространства, так как позволяет минимизировать риск повреждения окружающих тканей и обеспечивает полное удаление образования.

Заключение

Представлен клинический случай хирургического удаления внеорганной кисты забрюшинного пространства. Длительный анамнез, рецидивирование после пункционной санации и наличие болевого синдрома стали решающими в выборе хирургического удаления кисты в данном случае.