Определение адгезивного материала для ремонта керамической посуды неолита и энеолита Крайнего Северо-Востока Европы методом газовой хромато-масс-спектрометрии

Автор: Карманов В.Н., Бушнев Д.А., Валяева О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Предлагаемое исследование посвящено определению состава адгезивного материала для ремонта керамических емкостей и технологии его изготовления в конце неолита и в период энеолита, или во второй половине IV первой половине III тыс. до н.э. В комплексах крайнего северо-востока Европы (современные территории Республики Коми и Ненецкого а. о.) остатки адгезивных материалов выявлены на 70 горшках из всех изученных одним из авторов сосудов, подвергавшихся ремонту (171 экз.). На этом этапе были исследованы пять образцов фрагментов керамической посуды из жилищных комплексов чужъяельской культуры. При отсутствии маркеров хвойных деревьев и битума методом газовой хромато-масс-спектрометрии определены биомаркеры березы. Это свидетельствует о том, что для замазки ремонтных швов и трещин на сосудах применялся березовый деготь. Состав органических соединений в изученных образцах указывает на его получение с использованием двух емкостей: в одном сосуде методом пиролиза обрабатывалась береста, в другой стекал готовый продукт. Сравнительно сложная технология производства дегтя показатель существования еще одной специализации домашнего хозяйства охотников-собирателей тайги, а также использования ими особых теплотехнических устройств. Полученные данные с учетом дальнейших аналитических исследований открывают новые перспективы для изучения первобытной культуры населения крайнего северо-востока Европы. Они расширяют сложившиеся представления об организации домашнего производства и позволяют получить новый материал для прямого датирования артефактов.

Древняя керамика, ремонт, березовый деготь, газовая хромато-масс-спектрометрия, неолит, энеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145147198

IDR: 145147198 | УДК: [902.34 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.040-046

Текст научной статьи Определение адгезивного материала для ремонта керамической посуды неолита и энеолита Крайнего Северо-Востока Европы методом газовой хромато-масс-спектрометрии

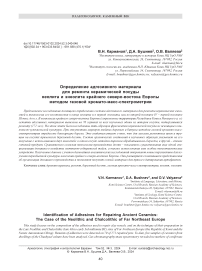

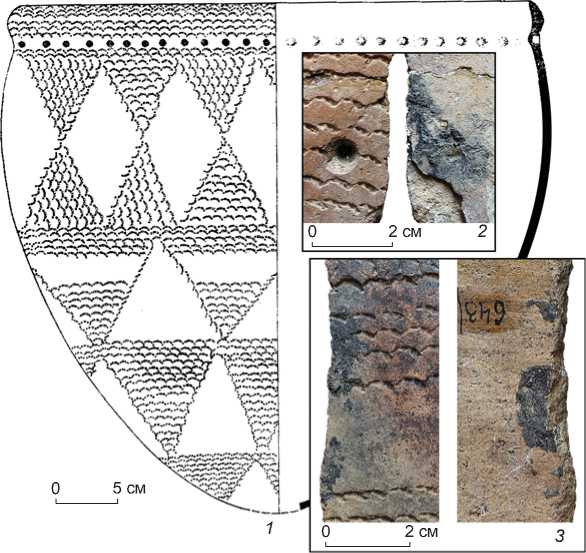

Следы починки керамических сосудов и остатки использовавшихся при этом материалов – сравнительно хорошо сохранившиеся источники для изучения процесса ремонта предметов в древности. Каждый исследователь древней керамики встречал их в своей практике. Способ ремонта первобытного горшка прост: вблизи краев трещины делали парные противоположные отверстия, устанавливали в них «скрепки», которыми стягивали и скрепляли фрагменты, а швы и отверстия замазывали адгезивным материалом. Роль «скрепок» могли исполнять шнуры или веревки из органических материалов, информация о которых сохраняется редко в виде отпечатков (рис. 1, 3 ).

Остатки адгезивных материалов выявлены на обломках 70 горшков из всех изученных В.Н. Кармановым ремонтированных сосудов (171 экз.), относящихся к коллекциям неолита и энеолита крайнего северо-востока Европы. Эти вещества сохранились в виде пятен и полос черного цвета (рис. 1–3) толщиной до 2–3 мм, в десяти случаях они частично или полно стью заполняли ремонтные отверстия. Остатки таких материалов, как правило, отсутствуют на поверхностях трещин, поэтому в данном случае правильнее говорить не о клеях, а о герметиках. Использование последних отличает починку сосудов от других вариантов применения адгезивных материалов, например, для крепления вкладышей в пазах составных орудий или наконечников стрел к древкам.

Выводы о предпочтениях нанесения герметика на внутреннюю или внешнюю поверхность емко сти условны, поскольку зависят от степени сохранности керамики и основаны на визуальном осмотре без микроскопа. Остатки

Рис. 1. Фото и рисунок керамической посуды ( 1–4 ), графическая реконструкция сосуда ( 5 ).

1 , 2 – Мучкас, жилище № 8; 3 – Ошчой I, жилище № 6 [Стоколос, 1986, рис. 57, 7 ]; 4 , 5 – Ош-чой V, жилище № 3 [Там же, рис. 78].

адгезивного материала сохранились на 21 фрагменте на обеих поверхностях, на 31 – на внешней, на 18 – на внутренней.

Предлагаемое исследование – первый шаг в инструментальном изучении адгезивных материалов и технологии их изготовления для ремонта керамической посуды древним населением указанного региона. Его цель – определить методом газовой хромато-масс-спектрометрии состав герметиков и технологию их получения.

История изучения

Среди русскоязычных научных публикаций удалось найти небольшое количе ство работ, посвященных специальным исследованиям свидетельств починки сосудов синташтинской культуры и синхронных ей памятников в степной зоне Урала и Северного Казахстана [Гутков, 2000; Гавриш, 2018], Прибай-

5 cм

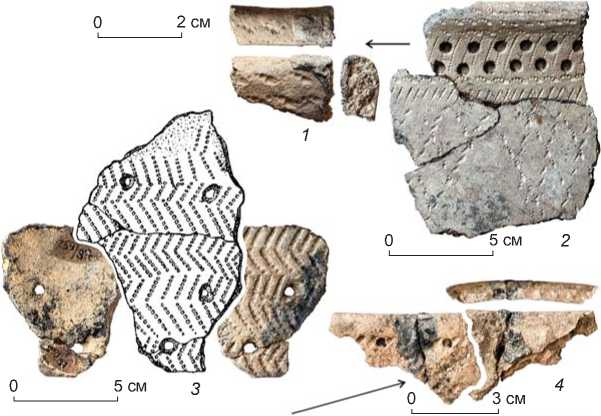

Рис. 2. Графическая реконструкция сосуда [Стоколос, 1986, рис. 37] ( 1 ); фото фрагментов сосуда с лицевой и обратной стороны с отпечатком «скрепки» из непереплетенного растительного (?) волокна ( 2 , 3 ). Чужъя-ель I, жилище № 5.1.

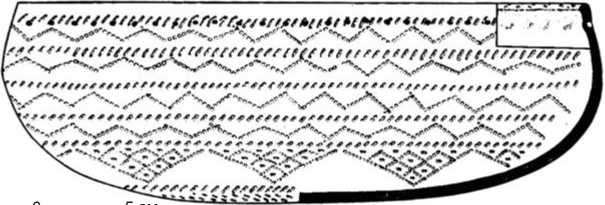

Рис. 3. Графическая реконструкция сосуда [Стоколос, 1986, рис. 31] ( 1 ), фото участков его поверхности ( 2 , 3 ). Чужъяель I, жилище № 4.

калья [Иванова, Шергин, 2021]. Низкую степень изученности процессов, связанных с ремонтом керамических изделий, отмечают и зарубежные исследователи [Miloglav, 2020, p. 120]. Известна только одна монография, в которой обобщены и систематизированы археологические и этнографические данные, касающиеся ремонта керамических сосудов [Гей-ко, 2013].

Изучению остатков замазки трещин на стенках сосудов уделяется гораздо больше внимания. Исследователей интересует прежде всего состав адгезивных веществ. Попытки его определения основаны на общих представлениях о том, что это могло быть (см. напр.: [Дьяконов, 2012, с. 110]), иногда с привлечением данных этнографии [Глушков, 1996, с. 86], но чаще – на результатах анализа с использованием естественно-научных методов [Charters et al., 1993; Pesonen, 1999; Дерюгин и др., 2018; Connan et al., 2020; Chen et al., 2022]. В зависимости от результатов решаются проблемы определения возраста остатков березового дегтя или сосновой смолы [Pesonen, 1999] или установления источников природного битума [Дерюгин и др., 2018].

Установлено, что спектр природных материалов, которые могли использоваться для изготовления адгезивных материалов, широк (подробнее см.: [Langejans et al., 2022]). На археологических материалах обнаруживаются чаще всего остатки березового дегтя, сосновой смолы [Charrié-Duhaut et al., 2013; Helwig et al., 2014] и природного битума или асфальта [Boëda et al., 2008; Brown et al., 2014]. Они могли использоваться как самостоятельно, так и в комбинации друг с другом и с прочими примесями, например, животным жиром или пчелиным воском (см. библиографию: [Miloglav, 2020, p. 121; Chen et al., 2022, p. 227]). Очень редко, вероятно, ввиду плохой сохранности, фиксируются следы замазки трещин глиной [Pesonen, 1996, fig. 2] или «жидким глиняным тестом, возможно, с добавкой органической массы, например смолы» [Лохов, Роговской, Дударек, 2013, c. 122, рис. 4, 4 ].

Инструментальные исследования материалов крайнего северо-востока Европы с целью обнаружения остатков герметика проводились только один раз: люминес-центно-битуминологическим анализом сотрудник Института геологии Коми филиала АН СССР (ныне Институт геологии им. академика Н.П. Юшкина Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар) В.Ф. Удот выявила на сосуде с поселения Ниремка I остатки примеси смолистого битума нефтяного происхождения [Косинская, 1987, с. 133]. Нами использовался метод газовой хромато-масс-спектрометрии.

Материалы и методы

Среди керамической по суды неолита и энеолита, найденной в регионе, обнаружен 171 горшок с явными признаками ремонта, в т.ч. 70 сосудов с остатками герметика. Для определения его природы и технологии изготовления материала, обеспечивавшего непроницаемость, методом газовой хромато-масс-спектрометрии были проанализированы пять образцов керамической посуды из опорных комплексов чужъяельской археологической культуры: два из жилищ № 4 и 5 стоянки Чужъяель I (см. рис. 2, 3), из жилища № 6 стоянки Ошчой I (см. рис. 1, 3 ), жилища № 3 стоянки Ошчой V [Стоколос, 1986, с. 7–91] (см. рис. 1, 4 , 5 ), жилища № 8 стоянки Мучкас [Стоколос, 1995] (см. рис. 1, 1 , 2 ).

При выборе материалов учитывалось, что комплексы данной культуры являются наиболее представительным источником для изучения керамической посуды, в т.ч. ее ремонта. Среди 190 обследованных емкостей признаки ремонта имеет 61 сосуд, остатки адгезивных материалов – 38 изделий. Комплексы чужъяельской культуры хорошо изучены и датированы [Стоколос, 1986, с. 7–91; 1988, с. 25–47; 1997, с. 213–229; Карманов, Косинская, 2021; Карманов, Зарецкая, 2021], что позволит в дальнейшем верифицировать радиоуглеродные определения. Остатки герметика – исчерпаемый источник и исследовать его необходимо деликатно с учетом развития и совершенствования методов его изучения и возможной проверки получаемых результатов, а также необходимости резервирования образцов для датирования.

Аналитические исследования проводились в ЦКП «Геонаука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Образцы веществ, соскобленные с обломков керамических сосудов, массой 5–10 мг помещались в виалу для газожидкостной хроматографии объемом 1,5 мл и экстрагировались бензолом 72 ч. методом настаивания в темноте при комнатной температуре. После удаления растворителя выпариванием экстракт подвергался действию 100 мкл N,O-bis(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (BSTFA) и 5 мкл ТЭА (тетраэтилацетат), добавляемого в качестве катализатора. Температура дериватизации 80 °С, время – 1 ч. В раствор для анализа TMS-производных компонентов экстракта добавлялся 1 мл бензола в качестве растворителя.

Хромато-масс-спектрометрия выполнялась на приборе Shimadzu 2010 Ultra. Колонка HP-5, 30 м × × 0,25 мм, толщина слоя неподвижной фазы 0,10 мкм, температура от 110 до 300 °С, скорость 5 °С/мин. Температура инжектора 300 °C, детектора – 250 °С. Сигнал записывался в режиме сканирования полных спектров (SCAN).

Идентификация производных терпеноидов производилась на основе опубликованных масс-спектров и данных о порядке удерживания компонентов [Organic Mass Spectrometry…, 2009; Aveling, Heron, 1998; Binder et al., 1990; Regert, 2004; Charters et al., 1993; Rageot et al., 2019, 2021]; состав карбоновых кислот экстракта из исследуемых образцов установлен с использованием компьютерной базы масс-спектров NIST.

Результаты исследования

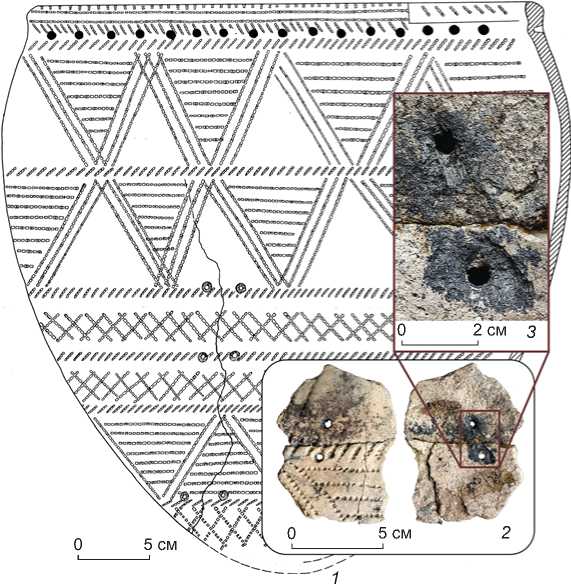

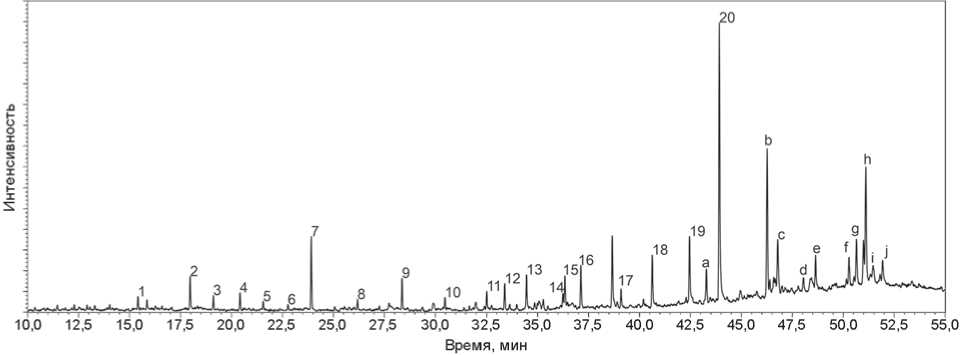

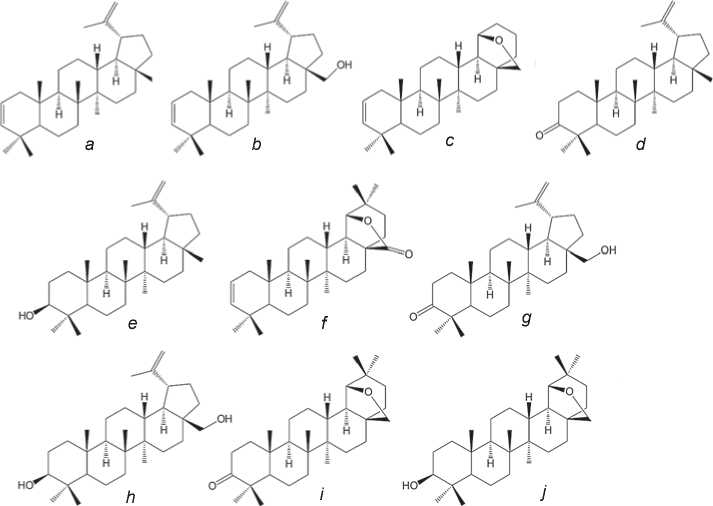

Методом газовой хромато-масс-спектрометрии установлено, что качественный со став исследованных проб идентичен (рис. 4). В нем уверенно идентифицируются следующие вещества: бетулин, бетулон, аллобетулин, 28-оксоаллобетул-2-ен, 3-оксоаллобету-лан, аллобетул-2-ен, лупеол, лупенон, лупа-2,20(29)-диен-28-ол, лупа-2,20(29)-диен (рис. 5), дикарбоновые и гидроксикарбоновые кислоты. Все перечисленные химические соединения либо представлены в бересте в исходном виде, либо образуются при ее термическом разложении при получении березового дегтя. При этом в исследованных нами экстрактах не обнаружены биомаркеры хвойных деревьев – смоляные кислоты с дитерпеноидной структурой, а также признаки ископаемых битумов.

Данные о составе органических соединений – маркеров бересты – указывают на то, что исследуемый адгезивный материал сделан из березового дегтя; кроме того, они позволяют восстановить технологию его получения. Предыдущими исследованиями определены две основные технологии получения березового дегтя – «одногоршковая» (“single-pot”) и «двухгоршковая» (“double-pot”) [Rageot et al., 2019, fig. 2]. При использовании первой деготь не отделяется от исходной бересты и подвергается более выраженному нагреву, т.к. не удаляется из горячей зоны. При использовании второй технологии образующийся продукт стекает вниз из горячей зоны в более холодную, поэтому не загрязняется исходной корой и не подвергается вторичному термическому преобразованию. С химической точки зрения продукты, полученные этими способами, имеют значительные отличия. В «одногоршковом» дегте нет дикарбоно-

Рис. 4. Масс-хроматограмма по общему ионному току (TIC) дериватизированного BSTFA экстракта адгезива образца со стоянки Мучкас, жилище № 8. 1–20 – пики TMS-производных карбоновых, дикарбоновых и гидроксикарбоновых кислот.

1 – октандикарбоновая; 2 – нонандикарбоновая; 3 – тетрадекановая; 4 – декадикарбоновая; 5 – пентадекановая; 6 – ундекандикарбоновая; 7 – гексадекановая (пальмитиновая); 8 – гептадекановая; 9 – октадекановая (стеариновая); 10 – нонадекановая; 11 – эйкозановая; 12 – гексадекандикарбоновая; 13 – генэйкозановая; 14 – цис-13-докозеновая; 15 – докозановая; 16 – октадекандикар-боновая; 17 – гидрокисэйкозановая; 18 – эйкозандикарбоновая; 19 – гидроксидокозановая; 20 – докозандикаробоновая. a–j – пики тритерпеноидов и их TMS-производных: a – лупа-2,20(29)-диен; b – лупа-2,20(29)-диен-28-ол; c – аллобетул-2-ен; d – лупенон;

e – лупеол; f – 28-оксоаллобетул-2-ен; g – бетулон; h – бетулин; i – 3-оксоаллобетулан; j – аллобетулин.

Рис. 5. Пики тритерпеноидов и их TMS-производных ( a–j ); структуры бетулина ( h ) и лупеола ( e ), а также их производных.

a – лупа-2,20(29)-диен; b – лупа-2,20(29)-диен-28-ол; с – аллобетул-2-ен; d – лупенон; e – лупеол; f – 28-оксоаллобетул-2-ен; g – бетулон; h – бетулин; i – 3-оксоаллобетулан; j – аллобетулин.

вых кислот и сравнительно много маркеров глубокой деградации/окисления исходных биомаркеров бересты. К таковым относятся аллобетулин, 3-оксо-аллобетулан, 28-оксоаллобетул-2-ен и аллобетул-2-ен [Rageot et al., 2019] (см. рис. 4).

Во всех исследованных нами герметиках основными компонентами являются дикарбоновые кислоты состава С18-С22, а также биомаркеры бересты, не подвергшиеся сильной термической деградации/ окислению. Маркеры глубокой деградации/окисления присутствуют в экстрактах из исследованных образцов в незначительных концентрациях (см. рис. 4, 5). Это позволяет предполагать, что изученные вещества были получены в результате использования более сложной технологии «двухгоршкового» процесса.

Обсуждение результатов

Деготь является жидким продуктом пиролиза – нагревания веществ до высоких температур при ограниченном доступе воздуха. Наиболее продуктивным сырьем в этом случае служит береста, из которой в лабораторных условиях можно извлечь до 14,3 % дегтя от общей массы обрабатываемой коры [Hayek et al., 1990, p. 2039]. Способы его получения просты и были известны еще неандертальцам в среднем плейстоцене [Kozowyk et al., 2017]. Опубликованы результаты научных экспериментов, связанных с реконструкцией древних способов получения дегтя (см., напр.: [Ibid.]).

Выявленные признаки применения «двухгоршко-вой» технологии указывают на существование в эпохи неолита и энеолита еще одной специализации домашнего производства, которая предполагала использование специального теплотехнического устройства. Признаки по следнего в изученных жилищах пока не выявлены, возможно, производство дегтя было организовано за пределами жилых зон. Таким образом, наряду с устройствами для обжига керамической посуды остатки площадок для изготовления адгезивных материалов – это еще одна категория источников, «ускользающая» от археологов. Пока не определена сама конструкция устройства, открытым остается вопрос о том, как происходило накопление готового продукта: из верхней емкости он стекал в сосуд, расположенный ниже и углубленный в грунт для охлаждения [Rageot et al., 2019, fig. 4b], или по желобу выводился за пределы кострища?

Результаты инструментального определения состава адгезивного материала позволяют сформулировать новую тему специальных комплексных исследований неолита и энеолита крайнего северо-востока Европы. Познавательные возможности изученной категории источников очень высоки. Например, остатки герметика – перспективный материал для прямого AMS-датирования артефактов, результаты которого особенно важны в случае полного отсутствия возможности определить независимыми методами время создания источников. Следы герметика выявлены на 70 сосудах, что при условии использования древесных смол и дегтя многократно превышает количество образцов с нагаром (пригаром) – неидеальным материалом для датирования.

Заключение

В результате исследования определено, что для ремонта керамической посуды, обнаруженной на опорных памятниках чужъяельской культуры, использовался березовый деготь. Он был получен с использованием двух емкостей, в одной из которой происходил пиролиз бересты, а в другую стекал получившийся продукт. Пока определены природа и технология изготовления герметика для ремонта посуды, относящейся к одной керамической традиции, которая представлена на памятниках в долине р. Мезень. Чтобы проследить динамику применения адгезивных материалов в пространстве и времени необходимо продолжить исследования в этом направлении.

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания по теме «Археологические источники: описание, систематизация и критический анализ (по материалам европейского Северо-Востока России)» и государственного задания Института геологии им. академика Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН.