Определение доступного запаса порубочных остатков на лесосеке после сплошной рубки по скандинавской технологии

Автор: Трушевский Павел Владимирович, Должиков Илья Сергеевич, Григорьев Игорь Владиславович, Григорьева Ольга Ивановна, Ревяко Сергей Иванович, Баранов Александр Николаевич

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Полная статья

Статья в выпуске: 3 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

В Российской Федерации, как и в большей части стран мира, доминирует сортиментная группа технологических процессов заготовки древесины, предусматривающая вывозку с лесосек брёвен специального назначения - сортиментов. При использовании технологических процессов данной группы сортименты могут производиться на пасеке (скандинавская технология) или на верхнем складе. При работе по скандинавской технологии на пасеке производят валку деревьев, очистку от сучьев и раскряжёвку, после чего полученные сортименты трелюют в полностью погруженном положении на погрузочный пункт. При производстве сортиментов на верхнем складе возможны два варианта: во-первых, валка деревьев и их очистка от сучьев на пасеках, с последующей трелёвкой хлыстов и их раскряжёвкой на верхнем складе; во-вторых, валка деревьев и их трелёвка на верхний склад, с последующей обработкой (обрезкой сучьев и раскряжёвкой) процессором (канадская технология). В России наибольшее распространение получила скандинавская технология, реализуемая при помощи двухмашинных комплексов, включающих харвестер и форвардер. Больше всего порубочных остатков на пасеках при прочих равных условиях остаётся именно при реализации скандинавской технологии лесосечных работ. Часть из них оказывается вдавлена в почвогрунт на трассах трелёвочных волоков, часть оказывается измельчённой. Но, как показывает практика обследования вырубок в различных субъектах Сибири и Дальнего Востока, достаточно большая доля порубочных остатков технически доступна и может быть собрана для дальнейшего использования. В статье приведены методика и результаты натурного определения доступного запаса порубочных остатков на лесосеках Иркутской области после их разработки системой машин харвестер + форвардер.

Лесозаготовки, очистка лесосек, очистка вырубок, порубочные остатки, запас порубочных остатков

Короткий адрес: https://sciup.org/147244386

IDR: 147244386 | УДК: 630*231.322 | DOI: 10.15393/j2.art.2024.7863

Текст научной статьи Определение доступного запаса порубочных остатков на лесосеке после сплошной рубки по скандинавской технологии

ISSN 2307-0048’

Abstract: In the Russian Federation, as in most of the countries of the world, the sorting group of technological processes of wood harvesting dominates, providing for the removal of special-purpose logs from logging areas — timber assortments. When using technological processes of this group, sorting can be carried out at a forest swath (Scandinavian technology), or at a piling place. When Scandinavian technology is used trees are felled, cleaned of branches and bucked at the forest swath, then the assortments are forwarded to the loading point. When producing assortments at a piling place two options are possible: the first, felling trees and disbranching in forest swaths followed by skidding tree-lengths and bucking them in the piling place; and the second, felling trees and skidding them to the piling place, followed by processing (disbranching and bucking) by a processor (Canadian technology). In Russia, the Scandinavian technology, implemented using two-machine complexes, including a harvester and a forwarder, has become the most widespread one. Most of the logging residues in forest swaths, all other things being equal, remain during the implementation of the Scandinavian technology of logging operations. Some of them are pressed into the soil on the skid roads, some are crushed. But the deforestation surveys in various regions of Siberia and the Far East show that a fairly large proportion of logging residues is technically available and can be collected for further use. The article presents the methodology and results of full-scale determination of the available stock of logging residues in the cutting areas of the Irkutsk region resulted from application of the harvester + forwarder machine system. The work was carried out within the framework of the scientific school «Innovative developments in the field of logging industry and forestry» in Arctic State Agrotechnological University. The research materials were obtained through a grant from the Russian Science Foundation No. 23-16-00092,

В зависимости от технологии проведения лесосечных работ порубочные остатки могут концентрироваться, во-первых, на верхнем складе (у уса лесовозной дороги) — при трелёвке деревьев и их очистке от сучьев и, что чаще всего, раскряжёвке на складе. Такой вариант в Российской Федерации менее распространён и относится к так называемой «канадской технологии заготовки древесины», при которой используется следующая система машин: валочно-пакетирующая машина (ВПМ) + трактор с пачковым захватом (скиддер) + процессор (сучкорезно-раскряжёвочная машина). В принципе по такому же варианту может работать одномашинный комплекс — валочно-трелёвочно-процессорная машина (ВТПМ), но в настоящее время такие машины в нашей стране ещё повсеместно не используются. С одной стороны, это наиболее высокопроизводительный вариант системы машин и технологического процесса (не считая ВТПМ), с другой стороны, как уже было отмечено, он не очень распространён в нашей стране, а в основном используется на ряде крупных и средних лесозаготовительных предприятий Сибири [1—3].

Конечно, неправильно утверждать, что при трелёвке деревьев на пасеках не останется порубочных остатков совсем. При валке дерева, особенно при трелёвке зимой в мороз, часть кроны отпадёт, и её впоследствии придётся убрать [4].

Кроме того, при работе по наиболее распространённой в настоящее время в Российской Федерации скандинавской технологии заготовки древесины весь объём порубочных остатков остаётся на пасеках [5], [6]. При машинной заготовке наиболее распространённым вариантом заготовки по такой технологии является пара: харвестер (валочно-сучкорезно-раскряжёвочная машина) + форвардер (сортиментоподборщик), также такой технологический процесс могут выполнять одномашинные комплексы — харвардер или форвестер. Но харвардеры в Российской Федерации в настоящее время не применяются, а форвестеров (Ponsse Dual) до начала санкционной войны с нашей страной было закуплено всего около 30 шт. [7]. На сегодняшний день в Российской Федерации распространена механизированная (при помощи бензиномоторных пил) скандинавская заготовка древесины (под форвардер) [8]. Впрочем, при скандинавской заготовке древесины в ряде случаев значительная часть кроны (при работе харвестера) укладывается на пасечный трелёвочный волок и впоследствии приминается форвардером, но достаточно часто порубочные остатки равномерно распределены по всей площади лесосеки [4]. Например, фото 1 сделано на вырубке в Иркутской области (2023 г.) после сплошной рубки спелых и перестойных насаждений сосны машинным комплексом харвестер + форвардер с оставлением семенных деревьев. Как видно на фото 1, вырубка сплошным ковром покрыта порубочными остатками, часть из которых достаточно крупные — откомлёвки и верхние части ствола диаметром менее 16 см.

Фото 1. Вырубка в Иркутской области [фото авторов]

Photo 1. Logging in the Irkutsk region

Надо отметить, что оставление верхних частей ствола диаметром менее 16 см на лесосеке в виде порубочных остатков характерно для многих многолесных районов Российской Федерации; это, к примеру, Иркутская область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия). Все эти районы объединяет почти полное отсутствие деревоперерабатывающих предприятий, использующих балансовую древесину [плитные заводы, целлюлознобумажные комбинаты (ЦБК)], к которой как раз и относится верхняя, тонкая, часть ствола. Помня о том, что со времён СССР в нашей стране не построили ни одного нового ЦБК, отметим, что при больших расстояниях вывозки эти вполне качественные балансы переходят в разряд низкотоварной древесины, себестоимость заготовки и транспортировки которой выше, нежели её продажная стоимость у потребителя [9—11].

В ряде случаев невостребованные вершинные (балансовые) сортименты оставляются лесозаготовителями на погрузочной площадке, на которой при разгрузке форвардеров формируют отдельный штабель [12], [13] (фото 2). В дальнейшем этот штабель сжигается в пожаробезопасный период или остаётся перегнивать, значительно реже закапывается.

Но такой, можно сказать идеальный, вариант концентрации крупных порубочных остатков на площадке у дороги является, скорее, исключением. На большей части изученных вырубок крупные порубочные остатки и часть кроны валяются вперемешку (фото 3).

Фото 2. Штабель вершинных обрезков на погрузочном пункте в Республике Саха (Якутия) [фото авторов]

Photo 2. A stack of tree tops at a loading point in the Republic of Sakha (Yakutia))

Фото 3. Вырубка, покрытая вперемешку крупными (стволовыми) порубочными остатками и частями кроны (Красноярский край) [фото авторов]

Photo 3. Felling area with large (stem) logging residues and parts of the crown (Krasnoyarsk Territory)

2. Материалы и методы

Согласно литературным источникам, объём кроновой части дерева в процентах от объёма ствола составляет 3—12 %. Более точные данные приведены в таблице 1.

Понятно, что на каждой конкретной лесосеке процентное отношение кроны относительно объёма стволовой древесины будет отличаться в ту или иную сторону, даже при одинаковом породном составе, в зависимости от возраста, размеров, бонитета, полноты насаждений. Например, согласно данным литературных источников, процент кроны у наиболее распространённых лиственных пород деревьев (берёза, осина) при диаметрах ствола на высоте груди 10—20 см составляет ± 15 %, а при увеличении диаметра до 30 см — уже только 3—5 %. У сосны и ели при тех же размерах ствола приводятся следующие данные: при диаметрах ствола на высоте груди 10—20 см процент кроны составляет ± 9 %, а при увеличении диаметра до 30 см — уже только 4—5 % [14], [15].

С одной стороны, основная масса порубочных остатков, подлежащих последующей уборке, образуется при сплошных рубках спелых и перестойных насаждений, ранее называемых рубками главного пользования лесом, или финальной рубкой, или даже лесовозобновительной рубкой. Диаметры стволов на высоте груди в этих условиях достаточно сильно варьируются, но при этом нигде не учитывается широко распространённый в настоящее время вариант рубки с вывозом получаемых сортиментов только от 14—16 см в диаметре и оставлением вершинной части на лесосеке. Следовательно, как минимум, можно ориентироваться на большие уровни процентного соотношения кроны к объёму ствола (см. таблицу 1).

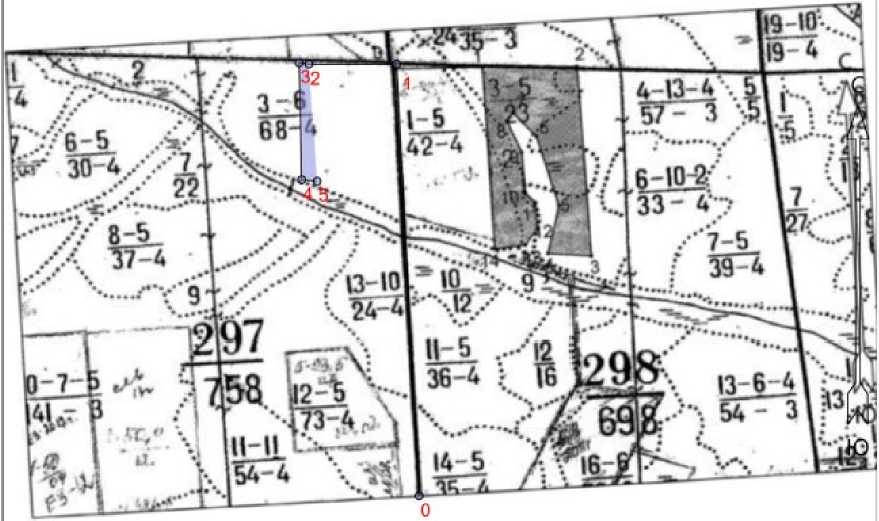

В качестве базового объекта для натурной оценки запасов кроны на лесосеке была выбрана вырубка в Иркутской области: Чунское лесничество, Выдринское участковое лесничество, Ковинская дача, квартал 297, выдел 3, общая площадь 35,8 га (см. рисунок). Исследование проводилось в июле 2023 г.

Таблица 1. Объём сучьев, пней и корней у различных пород деревьев [14], [15]

Table 1. The volume of branches, stumps and roots of various tree species [14], [15]

|

Древесная порода |

Объём коры, процент от объёма ствола в коре |

Объём сучьев и ветвей, процент от объёма ствола |

Объём пней и корней, процент от объёма стволов в полных спелых древостоях |

|

|

Пней |

Пней и корней |

|||

|

Сосна |

10—17 |

4—10 |

8—12 |

18—25 |

|

Ель |

7—5 |

5—12 |

10—12 |

25—30 |

|

Дуб |

17—20 |

6—15 |

10—12 |

22—35 |

|

Берёза |

— |

3—8 |

8—10 |

22—24 |

|

Ольха |

— |

5—12 |

8—10 |

22—24 |

|

Осина |

13—15 |

5—12 |

8—10 |

22—24 |

При проведении обследования вырубки использовалась следующая инструментальная база:

-

1. Рулетка измерительная металлическая СИ-2МО 488. Свидетельство о прохождении метрологического контроля, рег. № 75296-19. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology-/cm/results/1-170670964 .

-

2. Высотомер Suunto.

-

3. Мерная лента, 50 м.

-

4. Навигатор Garmin eTrex 20x. Свидетельство о прохождении метрологического контроля, рег. № 82474-21. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-87942243 .

-

5. Таксационная мерная вилка.

Для выбора мест заложения пробных площадей был произведён полный визуальный осмотр вырубки. Осмотр показал, что была проведена сплошная рубка без сохранения подроста, с оставлением семенных деревьев сосны. Рубка проведена машинным комплексом харвестер + форвардер по скандинавской технологии. Вырубки сильно захламлены порубочными остатками, включая крупные откомлёвки, которые несложно принять за пни.

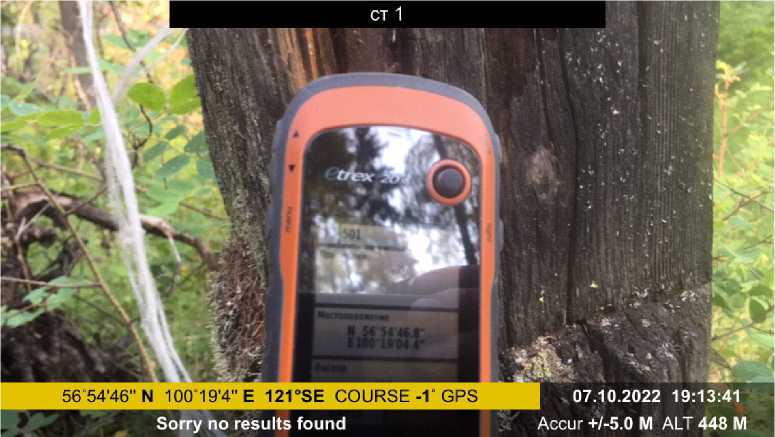

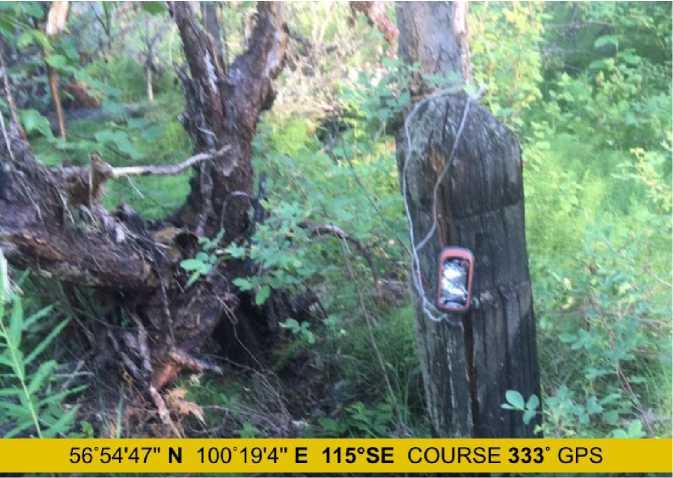

Определение местоположения вырубки и места расположения пробной площади производилось навигатором Garmin eTrex 20х от южного квартального столба, находящегося на пересечении кварталов 297/298 (фото 4, 5).

Фото 4. Южный квартальный столб на пересечении кварталов 297/298 (координаты квартального столба: N56°54'46.83" E100°19'04.4") [фото авторов]

Photo 4. The southern quarter post at the intersection of blocks 297/298 (coordinates of the quarter post : N56°54'46.83" E100°19'04.4")

Фото 5. Общий вид южного квартального столба 297/298 [фото авторов]

Photo 5. General view of the southern quarter post 297/298

Обработка данных привязки и вычерчивание схемы расположения пробной площади на выкопировке с лесоустроительного планшета производились в программном комплексе «Абрис+» с пространственной привязкой (см. рисунок). При заложении пробной площади она обозначалась на местности и определялись координаты заложения (фото 6).

Фото 6. Пример обозначения на местности пробной площади [фото авторов]

Photo 6. Example of marking a test area on the ground

Общая площадь: 3.86

Эксплуатационная площадь: 3.86 Масштаб: 1 : 25000

|

М№ |

Направлени е |

Румбы |

Длина, м |

|

0 - 1 |

сз |

3’00’ |

2210.4 |

|

1 - 2 |

юз |

90’00’ |

450.0 |

|

W^V^^^A> !' |

. •:•. : : : |

||

|

2-3 |

сз |

8Г.55’ |

500 |

|

3-4 |

юв |

1’11- |

6000 |

|

4-5 |

юе |

84’28’ |

80 0 |

39 10 19-4

। и-1

Условные обозначения:

Пробная площадь

Рисунок. Схема заложения пробной площади в квартале 297. Координаты угловых точек пробной площади: т. 2: N56°56'41.73" E100°18'44.07", т. 3: N56°56'42.14" E100°18'40.74", т. 4: N56°56'22.65" E100°18'41.95", т. 5: N56°56'22.33" E100°18'46.19" [рисунок авторов]

Figure. The layout of the test area in block 297. Coordinates of the corner points of the test area: t. 2: N56°56'41.73" E100°18'44.07", t. 3: N56°56'42.14" E100°18'40.74", t. 4: N56°56'22.65" E100°18'41.95", t. 5: N56°56'22.33" E100°18'46.19"

На пробной площади произведён сплошной перечёт пней, данные перечёта по преобладающей породе (сосна) представлены в таблицах 2—4. Также в небольшом количестве присутствовали ель, лиственница, берёза, осина, пихта.

На пробной площади перечёт был выполнен по двухсантиметровым ступеням толщины, а затем переведён в четырёхсантиметровые ступени толщины.

Средний диаметр древостоя определялся через сумму площадей сечения деревьев, измеренных на пробной площади. Сумма площадей сечения определялась в зависимости от ступени толщины и количества деревьев в этой ступени по таблицам «Площади сечений в м2 для 1—100 стволов по диаметру и высоте груди в см» из справочника таксатора. Затем устанавливалась средняя площадь сечения одного дерева и по таблице «Площади сечений древесных стволов в см2 по диаметрам в см и мм и объёмы однометровых цилиндров в м2 при перенесении запятой влево на четыре знака» из таксационного справочника. Используя сортиментные и товарные таблицы для древостоев Западной и Восточной Сибири, определялся разряд высот по каждой породе.

Вырубка включала один таксационный выдел. На ней была заложена трапецеидальная пробная площадь 50 × 600 × 80, что составляет 39 000 м2. Схема заложения пробной площади представлена на рисунке.

3. Результаты

В таблице 2 представлены данные перечёта по сосне. Высота сосны была измерена в прилегающей к вырубке стене леса и составила 20 м. Средний диаметр составил 21,8 см, разряд высот V. Используя разряд высот и зная ступень толщины, по таблице объёмов ствола в коре были найдены объём одного дерева и объём всех деревьев на пробной площади (таблицы 3, 4).

Подобные расчёты были произведены для всех пород: ель, лиственница, берёза, осина, пихта, которые произрастали на пробной площади.

Высота ели была измерена в прилегающей к вырубке стене леса и составила 16 м. Средний диаметр 17,9 см, разряд высот III. Высота лиственницы была измерена в прилегающей к вырубке стене леса и составила 23 м. Средний диаметр 25,0 см, разряд высот IV. Высота берёзы была измерена в прилегающей к вырубке стене леса и составила 20 м. Средний диаметр 16,6 см, разряд высот IV. Высота осины была измерена в прилегающей к вырубке стене леса и составила 21 м. Средний диаметр 20,0 см, разряд высот IV. Высота пихты была измерена в прилегающей к вырубке стене леса и составила 12 м. Средний диаметр 12,0 см, разряд высот IV.

Таблица 2. Данные сплошного перечёта по пробной площади на вырубке по адресу: Чунское лесничество, Выдринское участковое лесничество, Ковинская дача, кв. 297, выдел 3, лесосека № 1, порода сосна

Table 2. Data from a continuous enumeration of the test area at the cutting of the Chunsky forestry, the Vydrinsky district forestry of the Kovinsky dacha, sq. 297, section 3, cutting area No. 1, pine trees

|

Ступени толщины, см |

Количество пней |

Перевод диаметра пней сосны на диаметр ствола на высоте 1,3 м |

Перевод двухсантиметровых ступеней толщины в четырёхсантиметровые |

|

10 |

0 |

7,4 |

8 |

|

12 |

44 |

9,0 |

8 |

|

14 |

33 |

10,7 |

12 |

|

16 |

158 |

12,4 |

12 |

|

18 |

165 |

14,1 |

16 |

|

20 |

354 |

15,8 |

16 |

|

22 |

296 |

17,4 |

16 |

|

24 |

330 |

19,1 |

20 |

|

26 |

217 |

20,8 |

20 |

|

28 |

265 |

22,5 |

24 |

|

30 |

325 |

24,2 |

24 |

|

32 |

187 |

25,8 |

24 |

|

34 |

111 |

27,5 |

28 |

|

36 |

143 |

29,2 |

28 |

|

38 |

47 |

30,9 |

32 |

|

40 |

98 |

32,6 |

32 |

|

42 |

29 |

34,2 |

36 |

|

44 |

19 |

35,9 |

36 |

|

46 |

15 |

37,6 |

36 |

|

48 |

3 |

39,3 |

40 |

|

50 |

8 |

40,9 |

40 |

|

52 |

0 |

42,6 |

44 |

|

54 |

1 |

44,3 |

44 |

|

56 |

1 |

46,0 |

44 |

|

Итого |

2849 |

Таблица 3. Определение среднего диаметра сосны

Table 3. Determination of the average diameter of a pine tree

|

Ступени толщины, см |

Количество деревьев |

Сумма площадей сечений, см2 |

|

8 |

44 |

0,055 |

|

12 |

191 |

2,16 |

|

16 |

815 |

16,39 |

|

20 |

547 |

17,187 |

|

24 |

777 |

35,151 |

|

28 |

254 |

15,641 |

|

32 |

145 |

11,662 |

|

36 |

68 |

6,92 |

|

40 |

11 |

1,38 |

|

44 |

2 |

0,30 |

|

Итого на пробной площади |

2849 |

106,846 |

Таблица 4. Определение объёмов древесины сосны в коре

Table 4. Determination of the volume of pine wood in the bark

|

Ступени толщины, см |

Количество деревьев |

Объём одного дерева, м3 |

Объём древесины в коре, м3 |

|

8 |

44 |

0,031 |

1,364 |

|

12 |

191 |

0,086 |

16,426 |

|

16 |

815 |

0,174 |

141,81 |

|

20 |

547 |

0,298 |

163,006 |

|

24 |

777 |

0,457 |

355,089 |

|

28 |

254 |

0,65 |

165,1 |

|

32 |

145 |

0,87 |

126,15 |

|

36 |

68 |

1,13 |

76,84 |

|

40 |

11 |

1,73 |

18,92 |

|

44 |

2 |

2,07 |

4,14 |

|

Итого на пробной площади |

2849 |

1072 |

|

|

Итого на 1 га |

730 |

274,9 |

|

|

Итого на лесосеке |

26152 |

9840 |

В результате было установлено, что общий объём заготовленной на обследуемой вырубке древесины составил 9959,47 м3, распределение запаса по товарной структуре представлено в таблице 5.

При этом объём порубочных остатков составил 1125 м3, или 31,4 м3/га, или 11,3 % от объёма стволовой древесины.

Таблица 5. Распределение запаса по товарной структуре лесных насаждений на вырубке по адресу: Иркутская область, Чунское лесничество, Выдринское участковое лесничество, Ковинская дача, кв. 297, выдел 3

Table 5. Distribution of the stock by the commodity structure of forest plantations in the clearing area at the address: Irkutsk region, Chunskoye forestry, Vydrinsky district forestry Kovinskaya dacha, sq. 297, allotment 3

|

№ лесного квартала/выдела |

Площадь лесосеки, га |

Породы |

Объём, м3 |

|||

|

Деловая |

Дрова |

Отходы |

Всего |

|||

|

297/3 |

35,8 |

Сосна |

8172,5 |

492,5 |

1175,0 |

9840 |

|

Ель |

49,3 |

6,0 |

9,7 |

65 |

||

|

Лиственница |

22 |

0,8 |

5,2 |

28 |

||

|

Берёза |

15,7 |

4,0 |

3,3 |

23 |

||

|

Пихта |

0,3 |

0,18 |

0,09 |

0,57 |

||

|

Осина |

2,1 |

0,4 |

0,4 |

2,9 |

||

|

Итого |

8261,9 |

503,88 |

1193,69 |

9959,47 |

||

4. Выводы

Очевидно, что вышеописанная методика заложения пробных площадей даёт определённую погрешность, но результаты данной натурной оценки показали, что приблизительно возможно оценить запас доступных для сбора и переработки порубочных остатков на лесосеке не менее 10 % от стволового запаса.

Статистическая обработка данных измерений порубочных остатков на обследуемой вырубке позволяет утверждать, что их распределение по диаметрам наилучшим образом описывается логарифмически нормальным законом распределения, а распределение по длинам ближе всего соответствует нормальному закону распределения.

Также отметим, что государство как собственник лесов в Российской Федерации продаёт лесопользователям древесину на корню, без учёта кроны. Следовательно, запас кроновой древесины можно считать изначально бесплатным ресурсом, который крайне необходимо эффективно использовать [16—18].

Работа выполнена в рамках научной школы «Инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства» Арктического государственного агротехнологического университета. Материалы исследования получены на средства гранта Российского научного фонда № 23-16-00092,

Список литературы Определение доступного запаса порубочных остатков на лесосеке после сплошной рубки по скандинавской технологии

- Рябухин П. Б., Куницкая О. А., Григорьева О. И. Обоснование технологических процессов и систем машин для лесосечных работ // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2023. № 2 (392). С. 88—105.

- Повышение экологической эффективности лесозаготовительного производства в Дальневосточном федеральном округе / П. Б. Рябухин, О. А. Куницкая, В. П. Друзьянова [и др.] // Деревообрабатывающая промышленность. 2023. № 1. С. 28—43.

- Средощадящие технологии разработки лесосек в условиях Свердловской области / Э. Ф. Герц, О. А. Куницкая, В. А. Макуев [и др.] // Деревообрабатывающая промышленность. 2023. № 1. С. 52—63.

- Григорьева О. И. Новая машина для очистки лесосек // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2014. Т. 2, № 5-3 (10-3). С. 96—99.

- Григорьева О. И., Богачев П. В., Панарин А. О. Оценка структуры лесного фонда для проведения рубок прореживания и проходных рубок при переходе на нормативы интенсивной модели лесного хозяйства // Леса России: политика, промышленность, наука, образование: Материалы VII Всерос. научно-техн. конф. СПб., 2022. С. 125—126.

- Каляшов В. А., Куницкая О. А., Григорьева О. И. Современные технологии и системы машин для заготовки древесины на склонах // Лесная инженерия, материаловедение и дизайн: Материалы 86-й научно-техн. конф. профессорско-преподавательского состава, науч. сотрудников и аспирантов (с междунар. участием). Минск, 2022. С. 46—49.

- Машинная заготовка древесины по скандинавской технологии / О. А. Куницкая, Н. А. Чернуцкий, М. В. Дербин [и др.]. СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2019. 192 с.

- Богданов А. С., Куницкая О. А. Динамика статистик производственного травматизма в лесном хозяйстве // Безопасность и охрана труда в лесозаготовительном и деревообрабатывающем производствах. 2023. № 1. С. 32—36.

- Куницкая О. А., Пудова Т. М., Никитина Е. И. Перспективные направления переработки низкотоварной древесины и древесных отходов в Республике Саха (Якутия) // Потенциал науки и образования: современные исследования в области агрономии, землеустройства, лесного хозяйства. Якутск, 2019. С. 14—18.

- Куницкая О. А. Перспективные технологии переработки низкотоварной древесины // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2018. Т. 6, № 4 (40). С. 173—177.

- Экономические аспекты эффективного использования низкотоварной древесины / В. Ф. Григорьев, А. М. Фокинов, И. И. Шадрин [и др.] // Актуальные аспекты управления и экономики в современных условиях: Сб. материалов IX Всерос. молодёж. науч. форума. Брянск, 2017. С. 160—163.

- Беляев Н. Л., Куницкая О. А. Аспекты охраны труда и промышленной безопасности при измерении круглых лесоматериалов: сравнение традиционных и дистанционных методов // Безопасность и охрана труда в лесозаготовительном и деревообрабатывающем производствах. 2023. № 2. С. 53—60.

- Результаты экспериментальных исследований программного определения объёма партии лиственных лесоматериалов / О. А. Куницкая, Н. Л. Беляев, Е. Г. Хитров [и др.] // Системы. Методы. Технологии. 2022. № 1 (53). С. 99—106.

- Лесное ресурсоведение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных бакалавров направления 250400.62 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» по профилю «Лесоинженерное дело» / Ю. А. Ширнин, И. В. Григорьев, А. И. Никифорова [и др.]. Йошкар-Ола: Поволж. гос. технологич. ун-т, 2012. 355 c.

- Лесное ресурсоведение: Учеб. пособие / А. И. Жукова, И. В. Григорьев, О. И. Григорьева [и др.]. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. лесотехнич. ун-та, 2008. 206 с.

- Куницкая О. А. Обоснование направлений диверсификации обработки низкотоварной древесины на комплексных лесопромышленных предприятиях с использованием инновационных технологий. СПб.: СПбГЛТУ, 2015. 250 с.

- Forest preservation techniques in the Urals / E. F. Gerts, O. A. Kunitskaya, E. M. Runova [et al.] // International Journal of Environmental Studies. 2023. Vol. 80, no. 4. P. 1055—1064.

- Технологические процессы сплошных и выборочных рубок леса при помощи универсальных лесозаготовительных машин / О. А. Куницкая, А. А. Кривошеев, А. С. Швецов [и др.] // Системы. Методы. Технологии. 2023. № 4 (60). С. 106—112.