Определение экологического ущерба от природных пожаров

Автор: Бердникова Л.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Предложена методика определения эколо-гического ущерба от природных пожаров (лес-ных, степных и почвенных (торфяных). Разра-ботан метод определения выбора средств механизации для борьбы с лесными пожарами на основе минимизации затрат на тушение, экономического и экологического ущерба. Он базируется на выведенных исходных аналити-ческих формулах, позволяющих по параметрам пожара и затратам времени, сил и средств на его тушение рассчитывать экономические затраты на тушение, а также определять экологический ущерб, выражающийся в массо-вых размерах выбросов диоксида углерода и поглощении кислорода при лесных пожарах. Используется предложенный автором до-ступный и понятный математический аппа-рат. Получены простые формулы для решения задачи определения площади лесного пожара, его периметра, времени прибытия лесных по-жарных и локализации очага горения, а также выгоревшей площади. Разработана методика расчѐтов затрат на тушение пожара, эколо-гического ущерба. Анализ размеров выгорев-ших лесных площадей в массиве полученной при выполнении расчѐтов информации помо-жет выбрать оптимальные технологии ту-шения в соответствии с заданными критери-ями. Приведѐн пример сравнительного расчѐ-та тушения конкретного лесного пожара по двум различным технологиям на основе суще-ствующих средств механизации на конкрет-ной местности в заданных дорожных и лесо-растительных условиях. Использование пред-лагаемой методики определения экологиче-ского ущерба от природных пожаров в различ-ных условиях и удалѐнности позволит служ-бам лесной охраны организовать выполнение работ с рациональным количеством сил и средств, а также с минимальными затратами и ущербом.

Природные пожары, ту-шение, технологии, площади, периметры, вы-бросы, диоксид углерода, кислород, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/140224344

IDR: 140224344 | УДК: 504.2:614.8.84

Текст научной статьи Определение экологического ущерба от природных пожаров

Введение. Общая площадь лесов Российской Федерации (РФ) составляет 1179 млн га, или около 31 % площади лесов земного шара [1]. Запас древесины в них – 82,8 млрд м3, причем 75 % общего запаса сосредоточено на территории азиатской части страны.

Одним из самых многолесных регионов России является Сибирь – обширная территория площадью 10 млн км2. На большей части Восточной Сибири господствует тайга. Для неё характерны большая захламленность, наличие сухостойного леса, ветровала и бурелома, что отрицательно сказывается на пожарном состоянии лесов.

Красноярский край владеет древесными ресурсами в объеме 7,4 млрд м3 (хвойных пород 80 %), что составляет около 8 % от общероссийских запасов. Доля лесопокрытой площади РФ в глобальной эмиссии углекислого газа составляет около 10 %. Заготовка древесины от рубок главного пользования в 2013 году составила 110 млн м3, от рубок промежуточного пользования и рубок ухода – 60 млн м3 [2].

Одной из важнейших причин сокращения покрытых лесом площадей являются лесные пожары. Они способны в кратчайшие сроки негативно изменить и преобразовать окружающую природную среду, состояние лесного биогеоценоза, динамику и тенденции дальнейшего его развития. Проблема борьбы с лесными пожарами является одной из наиболее актуальных.

В Красноярском крае самые ранние пожары начинаются на территории республик Тыва и Хакасия, где наиболее распространены травяные типы растительности. Задержки по доставке средств механизации к удаленным от населенных пунктов очагам горения, а также недостаточная производительность приводят к запаздыванию развертывания лесопожарных работ и перерастанию загораний в крупные лесные пожары.

Открытые безлесные пространства, где активатором горения является травянистая расти- тельность или стерня сельскохозяйственных культур, занимают в Сибири десятки миллионов гектар земли. Под влиянием погодных условий и антропогенного фактора весной эти площади обладают максимальной пожарной опасностью. Третья часть весенних лесных пожаров возникает от сельскохозяйственных палов.

В огне степных пожаров гибнут семена однолетних трав и насекомые-опылители, что приводит к замещению их на малоценные в кормовом отношении многолетние травы (репей, крапива, конопля и т.п.). Лесные пожары являются одним из факторов, приводящих к нарушениям окружающей среды, поглощению кислорода и выбросам огромного количества углекислого газа, вызывающего парниковый эффект и связанные с ним негативные глобальные изменения климата [2].

Необходимо изучение вопросов выбора оптимальных по ряду критериев технологий тушения лесных пожаров и расчетов оптимальных параметров лесопожарной техники. Борьба с лесными, степными и торфяными пожарами является важной проблемой, решение которой позволит сохранить природу нашей страны, повысить эффективность лесопожарных работ, снизить горимость лесов и ущерб от лесных пожаров.

Цель исследований . Разработать методику определения экологического ущерба от природных пожаров по критериям минимизации выгоревших лесных площадей.

Задачи исследований. Выбрать технические средства, применение которых позволит локализировать и потушить лесной пожар с максимальной эффективностью. Вывести аналитические формулы, позволяющие по параметрам пожара и технологии его тушения рассчитывать сроки прибытия людей и техники к очагу горения, время тушения, размеры выгоревших лесных площадей.

Поскольку ущерб от лесных пожаров проявляется не только в повреждении или уничтожении древесного яруса и других компонентов лесных фитоценозов, снижении и ухудшении различных социально-экологических функций леса, но и в выбросах больших количеств оксида и диоксида углерода, необходимо разработать методику учёта выбросов продуктов пиролиза, поглощения кислорода, интенсивно влияющих на климат отдельных регионов и планеты в целом.

Методы исследований. До настоящего времени создан ряд методик определения комплексного экономического и экологического ущерба, причиняемого огнём лесным экосистемам [1–2], одной из последних в этом ряду является методика ДальНИИЛХ. В ней экологический ущерб от общего числа пожаров (У эк.об ), возникших за пожаро-опасный сезон, определяется по формуле

У эк.об = У др.п • К гл • К кз , (1)

где У др.п - ущерб от потерь древесины на покрытых лесом площадях, пройденных пожарами, тыс. руб.; К гл - коэффициент, учитывающий горные леса; К кз - коэффициент, учитывающий категории земель (не покрытые лесом и не лесные).

Недостатком данного подхода является отсутствие учёта выбросов оксида и диоксида углерода, а также поглощения кислорода. Вполне очевидно, что методика определения экологического и экономического ущерба от лесных пожаров в целом должна отвечать следующим научно-техническим и прикладным требованиям:

-

- достоверность, воспроизводимость и минимум исходной информации для оценки;

-

- доступность практического применения для работников лесного хозяйства;

-

- объективность оценки ущерба как от одного конкретного пожара, так и их совокупности.

Методика должна позволять проводить сравнение новых лесопожарных агрегатов, орудий и технологий, поскольку их экономическое обоснование по приведённым затратам или сроку окупаемости в условиях колебаний рыночных цен недостаточно достоверно.

Согласно предлагаемой методике, предотвращённый экологический эффект от применения новых технических средств или технологий борьбы с лесными пожарами определяется: в стоимостном выражении сокращением площадей выгоревшего леса, выбросов оксида углерода и продуктов пиролиза, в количественном -сокращением объёма поглощённого кислорода и непоступлением в атмосферу диоксида углерода, выделением кислорода и поглощением диоксида углерода сохранёнными лесами. Ущерб от лесных пожаров оценивается по упрощенному варианту методики без сравнения альтернативных вариантов тушения.

Расчет величины предотвращённого ущерба производится на основании следующих исходных данных:

П - количество пожаров в сезон на одну команду*, шт.;

S - средняя площадь пожара к началу тушения, га* [2];

V p - средняя скорость прироста периметра пожара*, м/ч;

П б , Пн - производительность тушения по базовой и новой технологиям или средствам механизации (паспортные или расчётные данные), м/ч;

-

N - число рабочих в бригаде , чел.;

Qг- запас леса на гектаре, м3;

Qп - количество подстилки на гектаре, т;

Цд - цена крупной, средней, мелкой и дровяной древесины на корню, руб/м3;

Пс - полнота сгорания, %.

-

* - среднестатистические данные по региону или базе авиалесоохраны.

Время прибытия к месту лесного пожара определяется по формуле [2]

Lд Т . = -

Пграв

V грав

Пгрунт грунт

ПП р лес v~ пр лес

---------------- + t к + t + t обн ^порр ^ЬРр ,

где 1 обн - время обнаружения лесного низового пожара с момента его возникновения по сравниваемым вариантам, ч; 1 погр - время получения известия об обнаружении лесного пожара, передачи приказа, погрузки людей и оборудова-

ния, выезда, ч; 1 выгр - время выгрузки оборудования в конечном пункте доставки, ч; П - процент дорог от общего расстояния доставки по видам покрытия (гравийное, грунтовое, автозимники, или просеки, по лесу) на маршруте

движения; V грав , V грунт , V пр , V лес – скорости движения на тех же участках дорог, км/ч.

Периметр пожара Р (км) определяется по выражению [3]

Р = 0,5 V S , (3)

где S – площадь пожара, га [2].

Скорость роста периметра пожара V п (км/ч) по базовой V пб и новой V пн технологиям определяется по выражению

Периметр пожара к концу тушения Р к (км)

Ркб = Vлб Тлб ; Ркн = Vлн Тлн.(7)

Выгоревшие площади S (га) по вариантам

Sб=4Ркб; Sн = 4 Ркн.(8)

Сокращение выгоревших площадей ΔS (га)

ΔS = Sб - Sн.(9)

P

V n = r

Скорость локализации периметра пожара V л (м/ч) по вариантам определяется по выражению

V л б = Пб N ; V л н = Пн N. (5)

Время локализации Т л (ч)

Тл б =

т € .

V - 0,5 V/

Тл н =

т € .

V - 0,5V p

. (6)

Исходя из запаса древесины на гектаре (Qг, м3) и таксы на неё при отпуске на корню в конкретном субъекте Российской Федерации, определяем по сортиментным и товарным таблицам средний объём древостоя Qср (м3) и его количество в виде крупной Qк, средней Qс, мелкой Qм и дровяной Qд древесины. Согласно нормативным документам на пользование лесными фондами для различных регионов (или 5 % рыночной стоимости круглого леса), определяется цена древесины по видам (Цк, Цс, Цм, и Цд) руб/м3 на гектаре по выражению

ЦдР =

( Qk • Цк + Qc • Цс + Qm • Цм + Qd • Цд ) • Qr Qср

где Цдр – цена древесины за 1 га, руб.

Величина предотвращённого ущерба У (руб.) определяется с учётом потерь древесины по породам Р (%) по выражению [3–5]

У = У ср -A S • По , (11)

где У ср – ущерб от пожара на площади 1 га, руб; У ср = Ц д · З л ; П о – отпад древостоев после устойчивого низового пожара (0,3); Ц д – цена древесины на корню, руб/м3; З л – запас леса на гектаре, м3/га.

Количество выбросов в атмосферу Земли диоксида углерода М СО2 и выгорание кислорода М О2 (кг/га) определяется по выражениям [2, 6]:

м СО = С ео -100 • Q n • П ; (12)

M о = С о -100 • Qn • Пс , (13)

где ССО2 и СО2 – количество выделяющегося при сгорании 1 кг ЛГМ диоксида углерода и поглощение кислорода в расчетах соответственно 0,5 и 1,24 кг;

Q П – запас подстилки на 1 м2 (в расчетах для низовых пожаров 3 кг/м2, для верховых – 7, степных – 0,1 кг/м2 при высоте травостоя 15 см; 0,2 кг/м2 – при высоте травостоя от 15 до 30 см; 0,3 кг/м2 – при высоте травостоя более 30 см);

П с – полнота сгорания (в расчетах 50 процентов для низового пожара, 75 – для верхового, 100 – для степного и торфяного).

Кроме того, сохранённый от пожара лес выделит в атмосферу Земли в год 2,5 т/га кислорода и поглотит 1 т/га диоксида углерода на гектар (для лесов Ангаро-Енисейского региона при приросте 3 м3/га). Поступление в воздух оксида углерода при лесных пожарах составляет 0,006 % от диоксида углерода и в стоимостном выражении (размер нанесённого ущерба) – 533 руб/га [7]. Выбросы диоксида углерода и выгорание кислорода в миллионах тонн не могут не оказывать влияния на климат региона и планеты в целом.

Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрим тушение пожара в Ярцевском авиаотделении Красноярской базы авиационной охраны лесов (2014 год). Скорость кромки пожара 3 м/мин, время обнаружения 2 ч 48 мин на площади 26,4 га. Лесхоз направил на тушение бульдозер Б-170 и рабочих на автомобиле ЗиЛ131.

Альтернативный вариант тушения – доставка на пожар трактора ЛХТ-4 с клином КРП-2,5 и плугом для прокладки минерализованных полос ПЛК-2.

Исходные данные:

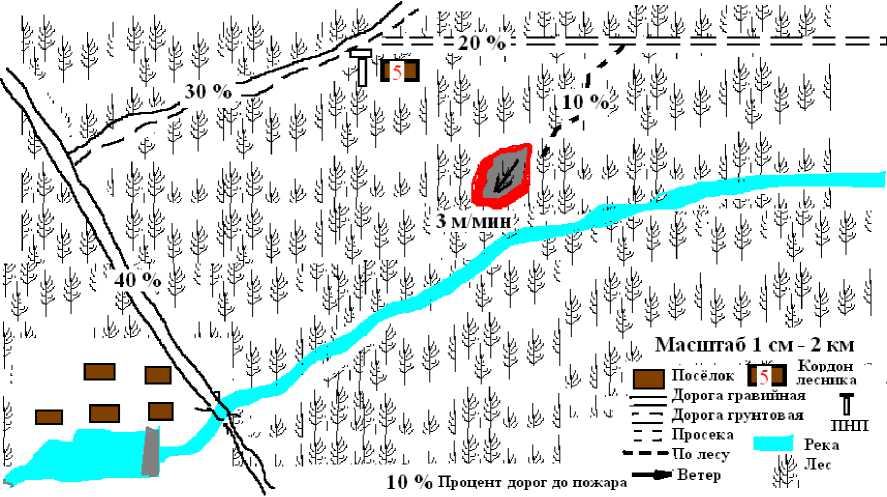

Карта местности и расположения очага горения

Технология тушения – прокладка минерализованных заградительных полос бульдозером. Его производительность на прокладке заградительных полос 0,8 км/ч. Доставка людей и оборудования – на автомобиле ЗиЛ-131.

-

- расстояние от места базирования техники до очага горения – 15 км;

-

- скорость распространения фронтальной кромки пожара – 3 м/мин;

-

- вид пожара – низовой низкой интенсивности;

-

- время обнаружения пожара – 3 ч с самолёта.

Карта местности и расположения очага горения представлена на рисунке.

По типам дорог их процент от общего расстояния доставки на примере Нижнего Приангарья составляет: гравийные – 45 %, грунтовые – 25, автозимники, или просеки, – 8, неподготовленная местность (по лесу) – 22 %.

Подставляя численные значения в выражение (2), получим Т Б (ч) для базовой и Т н (ч) для новой технологий:

Т б =-

45 25 8

Тн = ~

+ ++

8 75 0,8

----—----------+ 3 + 0,2 + 0,15 = 9,09 ч,

45 25 822

+ ++

----—--------+ 0,2 + 0,2 + 0,15 = 39ч.

Площади пожара S Б и S Н по таблицам [2] составят соответственно 250 и 48 га. Периметры пожаров при базовом варианте (Р Б ) и новом варианте (Р Н ) при известной его площади S определяются по выражению (3)

РБ = 0,5 250 = 7,91км;

Количество выбросов в атмосферу Земли диоксида углерода М СО2 и выгорание кислорода

М О на 1 га определяются по формулам (12) и

(13):

МСО 2

0,5 ⋅ 10000 ⋅ 3 ⋅ 50

= 7500 кг ≈ 7,5 т.

РН =0,5 48 = 3,46км.

Скорость роста периметра пожара V п (км/ч) по базовой V пб и новой V пн технологиям определяется по выражению (4)

М О 2

1,24 ⋅ 10000 ⋅ 3 ⋅ 50

= 18600 кг ≈ 18,6 т.

VПБ

7,91 3,46

= 0,87км/ч; V ПН = = 0,87км/ч.

9,09 3,9

Количество сохраненного кислорода

М О2 = М ⋅∆ S = 18,6 ⋅ 249 = 4631 т .

О 2

Сокращения выброса диоксида

М СО2 = 7,5 ⋅ 249 = 1867 т .

Время локализации пожара Т л (ч) по базовому Т лБ и новому Т лН вариантам:

Т лН =

7,91

0,8 - 0,5 ⋅ 0,87

= 17,01 ч ,

3,46

2,0 - 0,5 ⋅ 0,87

= 2,2 ч .

Периметр пожара к концу тушения Р (км) по базовому Р кБ и новому Р кН вариантам определяется по формуле (7)

Р кБ = 0,8 · 17,01= 13,61км; Р кН = 0,8 · 2,2 =

1,76 км.

Выгоревшие площади S (га) по базовому S Б и S Н вариантам составят

S Б = 4 · 13,61 = 54,44 га, S Н = 4 · 1,76 =

=7,07 га.

Общие выгоревшие площади S Σ определяются как сумма выгоревших площадей к началу тушения и за время выполнения работ по локализации

S ΣБ = 250 + 54,44 = 304,44 га; S ΣН = 48 +7,07= =55,07 га.

Сокращение выгоревших площадей составит

ΔS =304,44 – 55,07 =249 га.

Величина предотвращенного ущерба

У = 86 · 200 = 13502 руб/га.

У = 13502 ⋅ 249 ⋅ 0,3 = 1008,59 тыс.

руб.

Затраты на тушение пожара слагаются из суммы затрат на доставку людей и техники к месту лесного пожара и на его тушение [2]

В результате применения проектируемого орудия сроки тушения пожара сокращаются на 15 часов и стоимость работ уменьшается на 22 тыс. руб.

Кроме того, сохраненный от пожара лес выделит в атмосферу Земли 623 т кислорода и поглотит 249 т диоксида углерода. Эта цифра ущерба, которую мы стараемся не допускать.

Выводы . Выбраны технические средства для локализации лесных пожаров по критериям минимизации экологического и экономического ущерба, разработан алгоритм расчетов.

Применение данного алгоритма расчётов позволяет:

-

- определить ущерб от лесного пожара в стоимостном выражении, зная характеристики древостоя (запас леса и количество подстилки на гектаре, породный состав);

-

- рассчитать количество выгоревшего кислорода и выбросов оксида и диоксида углерода;

-

- произвести сравнение эффективности технологий борьбы с лесными пожарами и средств механизации для их выполнения при наличии альтернативных вариантов как в реальных условиях, так и на стадии проектирования.

Негативное влияние выбросов диоксида углерода и поглощения кислорода при лесных пожарах сказывается как на климате региона, так и планеты в целом, и сокращение их – одна из важнейших задач лесной охраны.

Список литературы Определение экологического ущерба от природных пожаров

- Комиссаров С.В., Орловский С.Н., Ряполов В.Я. Прогноз горимости леса в Средней Сибири//Аграрная наука на рубеже веков: мат-лы регион. науч. конф. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2005.

- Орловский С.Н. Борьба с лесными, степными и торфяными пожарами/Краснояр. гос. аграр. ун-т. -Красноярск, 2016. -299 с.

- Доррер Г.А. Математические модели динамики лесных пожаров. -М.: Лесн. пром-сть, 1979. -160 с.

- Доррер Г.А., Ушанов С.В. Математическое моделирование процессов распространения лесных пожаров и борьбы с ними//Изв. вузов. Лесной журнал. -2000. -№ 2. -С. 31-36.

- Dozier J. A method for satellite identification of surface temperature fields of subpixel resolu-tion//Remote Sensing of Environment. -1981. -№ 11. -P. 221-229.

- Демидов П.Г. Горение и свойства горючих веществ. -М., 1962. -264 с.

- Комиссаров С.В., Орловский С.Н., Ряполов В.Я. Подход к оптимизации тушения лесных пожаров//Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: тр. III Всерос. науч.-практ. конф. -Красноярск, 2003. -Т. 2. -С. 130-134.