Определение ключевых стейкхолдеров стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

Автор: Куркова М.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Экономическая политика и управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 2 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение: Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» обязывает регионы разрабатывать стратегии социально-экономического развития. Субъекты Федерации выполняют данное требование, однако не в каждом регионе стратегии становятся реальным управленческим инструментом. При их разработке необходимо провести анализ социально-экономического положения региона, который осложняется из-за противоречий интересов различных стейкхолдеров.

Стейкхолдер, стейкхолдер-анализ, стратегия социально-экономического развития, стратегическое планирование, субъект российской федерации, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147246693

IDR: 147246693 | УДК: 330:338.2 | DOI: 10.17072/2218-9173-2021-2-236-259

Текст научной статьи Определение ключевых стейкхолдеров стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

Эффективность работы на каждом уровне власти (федеральном, региональном и муниципальном) и координация их политики являются необходимым условием развития всего государства. Разработка стратегий социально-

Куркова М. А. Определение ключевых стейкхолдеров стратегий социально-экономического развития субъектов РФ экономического развития является сложной практической задачей, поскольку регион, с одной стороны, должен реализовывать стратегии более высокого уровня (федеральные), а с другой стороны, иметь влияние на стратегирование хозяйственных объектов более низкого уровня (Квинт, 2020; Царенко и Цуев, 2018).

В Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации»1 закреплены действия по координации государственного, регионального и муниципального стратегического планирования. В документе зафиксирован список взаимосвязанных документов стратегического планирования, которые разрабатываются на разных уровнях власти.

Согласно закону, все субъекты Российской Федерации должны разрабатывать стратегию социально-экономического развития, прогноз социальноэкономического развития на долгосрочный период, бюджетный прогноз на долгосрочный период, прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, государственные программы, схему территориального планирования2.

Первым шагом при разработке стратегии социально-экономического развития является комплексный анализ социально-экономического положения региона. В методических рекомендациях по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации данному шагу уделяется особое внимание и рекомендуется применять SWOT-анализ и PEST-анализ3. Если SWOT-анализ направлен на выявление факторов внутренней и внешней среды социально-экономического развития региона и разделении их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы, PEST-анализ - на выявление политических, экономических, социальных и технологических факторов (как внутренних, так и внешних).

Следует пояснить, что имеется в виду под внешними и внутренними факторами социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. Все регионы значительно отличаются по площади, наличию ресурсов, состоянию экономики, демографической ситуации (Воронов, 2019a). Внешними факторами считаются те события и процессы, которые оказывают значительное влияние на регион, но не зависят от работы региональных органов государственной власти. Внутренними факторами являются «ресурсы, потенциал и конкурентные преимущества субъекта Российской Федерации, обеспечивающие его стратегическое развитие»4. Для анализа рекомендуется определить конкурентные преимущества региона по основным видам продукции и услуг.

На сегодняшний день нет четких разъяснений, как связать результаты SWOT-анализа и PEST-анализа с определением целей социальноэкономического развития региона (Шпакова, 2019). Поэтому разработчики стратегий в большинстве случаев относятся к результатам этих анализов формально.

Существует множество проблем, которые препятствуют разработке качественных региональных стратегий социально-экономического развития. Например, ограниченность бюджета, большой массив данных, необходимость учета специфических особенностей региона и некоторые другие (Гась-кова, 2017). Кроме того, региональные управленческие структуры нацелены в основном на решение оперативных, а не стратегических задач (Владиславлева и Керов, 2020b), особенно очевидным это стало в условиях пандемии.

В нашем исследовании мы сконцентрируемся на проблеме социальноэкономического развития региона с учетом его особенностей, в том числе интересов ключевых стейкхолдеров, которые зачастую являются противоречивыми (Горелова и др., 2018).

При составлении документов регионального стратегического планирования должны учитываться мнения общественности, субъектов предпринимательства и власти (Макаров и др., 2018). Наличие разнонаправленных, иногда даже противоречивых, интересов заинтересованных сторон приводит к необходимости их согласования как по вертикали (от федерального центра через регионы к муниципальным образованиям), так и по горизонтали (власть, бизнес, население). Такое согласование возможно осуществить с помощью стейкхолдерского подхода, который в стратегическом менеджменте «рассматривает формирование стратегических решений как результат переговорного процесса» (Комаров и др., 2012, с. 133).

Проблема координации мнений всех ключевых стейкхолдеров в едином документе регионального стратегического планирования нашла отражение как в отечественных исследованиях (Владиславлева и Керов, 2020a; Гаськова, 2017; Воронов, 2019a; Макаров и Шубина, 2018; Тажитдинов, 2013), так и в зарубежных (Albrechts et al., 2003; Searle, 2013; Maximova, 2021).

Исследования европейского опыта показывают, что привлечение и участие все большего числа стейкхолдеров способствовали тому, что стратегии развития регионов в Европе стали более гибким инструментом, определяющим основные пути их развития, и лучше адаптировались к изменяющимся условиям внешней среды (Searle, 2013).

Целью данного исследования является анализ ключевых стейкхолдеров социально-экономических стратегий в регионах Российской Федерации и подбор подходящего инструментария для проведения данного анализа. В статье представлены различные теоретические подходы к стейкхолдер-анализу.

Определение ключевых заинтересованных сторон является первым и основным шагом для возможного дальнейшего исследования способов снижения издержек, возникающих из-за разницы стратегических приоритетов у стейкхолдеров в регионах России. Выявив стейкхолдеров, определив их значимость в регионе и обозначив их интересы, можно будет сделать вывод о том, где возникают конфликты интересов и каковы механизмы их балансировки.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В научной литературе встречается несколько определений и подходов к определению стейкхолдеров. Рассмотрим некоторые из них.

Основоположником теории стейкхолдеров является Роберт Эдвард Фримен, который дал следующее определение понятия «стейкхолдер»: «любой индивидуум, группа или организация, который/которая существенно влияет на принимаемые компанией решения и/или оказывающийся/оказывающая под влиянием этих решений» (Freeman, 1984, p. 25).

В данном исследовании будем опираться на определение, наиболее близкое к вышеназванному и используемое в PMBOK® Guide : стейкхолдеры – заинтересованные в проекте субъекты, на интересы которых влияет данный проект или которые могут повлиять на проект положительно или отрицательно5.

Стейкхолдеры могут как находиться под влиянием действий, решений, политики, так и сами влиять на действия, решения, политику организации (Caroll and Buchtolz, 2008, p. 84). Таким образом, существует двустороннее взаимодействие между организациями и стейкхолдерами.

В российской практике термины «стейкхолдер» и «заинтересованная сторона» являются взаимозаменяемыми (Финогеева, 2017). В дальнейшем будем использовать оба термина, подразумевая то, что они равнозначны.

Каждый стейкхолдер может оказывать влияние на разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, лоббировать собственные интересы. Поэтому для каждого региона важно правильно определить основных стейкхолдеров, их интересы и возможности влиять на ход разработки и реализации стратегии, что, в свою очередь, поможет устранить противоречия между ними. Кроме того, успешная деятельность основных стейкхолдеров и межрегиональное взаимодействие может иметь синергетический эффект и способствовать росту национальной экономики (Воронов, 2019b).

Процесс управления стейкхолдерами состоит из следующих этапов: определение людей, групп или организаций, которые могут повлиять на ход реализации проекта или на которых этот проект может повлиять; определение возможных ожиданий стейкхолдеров и их влияния на проект; разработка плана действий для вовлечения стейкхолдеров в процесс разработки и исполнения проекта6 (Поддубный и Калугин, 2020, с. 192-193).

Исследования, посвященные стейкхолдер-анализу, обосновывают чрезвычайную важность последовательного подхода к определению, организации и вовлечению всех стейкхолдеров в проект. Отмечается, что основа для эффективной работы – постоянное, непрерывное общение с заинтересованными сторонами. Оно необходимо для того, чтобы определить потребности и ожидания стейкхолдеров, управлять конфликтующими интересами и способствовать их вовлечению в функционирование проекта.

Теоретические основы стейкхолдер-анализа изложены в международных пособиях и рекомендациях7, а также в работах некоторых отечественных авторов (Татаренко и Степанова, 2019; Никифорова, 2018; Поддубный и Калугин, 2020; Зильберштейн и др., 2016).

Рассмотрим основы процесса определения стейкхолдеров и некоторые методологии их отображения.

-

1. PMBOK® Guide

В 13-ой главе данного руководства рассматриваются основы стейкхолдер-менеджмента: методы определения, составления плана взаимодействия, мониторинг взаимодействия. Выявление стейкхолдеров позволяет определить перспективы взаимодействия с каждым из них или группой. Оно выполняется периодически, по мере необходимости на протяжении функционирования проекта. Процесс выявления стейкхолдеров разделен на два этапа.

-

1 этап: определение стейкхолдеров

Определение стейкхолдеров может проводиться методом экспертного мнения. Нужно учесть мнения специалистов, которые имеют глубокое понимание основ отрасли, знание среды и культуры организации и других связанных организаций (в том числе клиентов).

Кроме того, может быть проведен сбор данных. Методами сбора данных, которые рекомендуется использовать для определения стейкхолдеров, являются:

-

- анкеты и опросы (могут включать индивидуальные анкеты, фокус-группы);

-

- мозговой штурм; позволяет получать информацию от различных групп (например, экспертов в предметной области). Можно также использовать усовершенствованный метод мозгового штурма, когда отдельным участникам дается время на то, чтобы подумать над вопросом индивидуально перед проведением общего обсуждения;

-

- анализ документов.

Далее необходимо проанализировать полученную в ходе сбора данных информацию. Результатом анализа должен стать список заинтересованных сторон. Для этого необходимо изучить: положение предполагаемого стейкхолдера в организации (либо во внешней среде организации), его роль в проекте, ожидания выигрышей, заинтересованность в проекте. Заинтересованность стейкхолдеров определяется комбинацией следующих критериев: его интересами, юридическим правом или правом собственности (на какой-либо ресурс или актив) (Caroll and Buchtolz, 2008, p. 84), специализированными знаниями (которые могут принести пользу проекту за счет более эффективных действий), вкладом (предоставление средств или других ресурсов, включая человеческие ресурсы, предоставление поддержки проекта более неосязаемыми способами, такими как адвокация в форме продвижения или связь между проектом и властными структурами организации).

-

2 этап: отображение стейкхолдеров

Наглядное представление заинтересованных сторон проекта помогает выстраивать отношения с ними. Можно использовать следующие варианты:

-

- график «власть/выгода», график «власть/влияние» или «график влия-ние/влияние». Таким образом можно сгруппировать заинтересованные стороны в соответствии с их уровнем полномочий (власти), уровнем заинтересованности результатами проекта (интерес), способности влиять на результаты проекта (влияние) или способности инициировать изменения в проекте. Этот вариант отображения стейкхолдеров полезен для небольших проектов или для проектов с простыми отношениями между заинтересованными сторонами;

-

- матрицы размерности 2*2 (Татаренко и Степанова, 2019; Ципес и Шадаева, 2015) (например, матрица «власть*интерес» Менделоу – Джонсона (Johnson et al., 2005, p. 182), матрица «поддержка*сила влияния» Группы Всемирного Банка8, матрица «власть*динамика» Гарднера (Gardner et al., 1986));

-

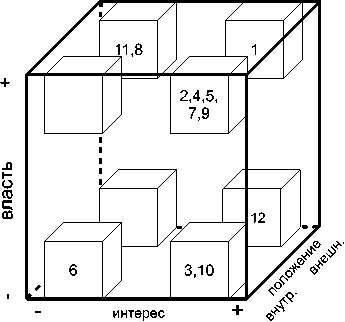

- куб заинтересованных сторон (является уточнением ранее упомянутых графиков) - модель с несколькими измерениями, которая представляет стейкхолдеров как многомерную структуру и помогает в разработке коммуникационных стратегий;

-

- ранжирование стейкхолдеров; может потребоваться для проектов с большим количеством заинтересованных сторон, в которых состав сообщества часто меняется.

-

2. Stakeholder analysis guidelines

-

3. Cross-cutting tool. Stakeholder analysis

После прохождения вышеизложенных этапов проводятся собрания и обсуждения для выделения основных стейкхолдеров проекта. Они могут проходить в форме семинаров, дискуссий в небольших группах для обмена идеями и анализа данных.

В рекомендациях представлена стратегия по выявлению заинтересованных сторон в здравоохранении.

На начальном этапе создается рабочая группа. На основе имеющихся ресурсов она должна принять решение о максимально широком списке потенциальных стейкхолдеров, которых нужно изучить (позже список может быть сокращен).

Сначала необходимо проанализировать все письменные документы, относящиеся к данному проекту. Этот шаг поможет определить потенциальные заинтересованные стороны (в том числе вне исследуемой отрасли) и, возможно, выявить их связь с проектом. Гражданское общество также следует учитывать, особенно если оно проявляет интерес к политике.

Следующим шагом будет консультация с экспертами. Специалисты, знающие отрасль, помогут составить максимально краткий, точный и достоверный список заинтересованных сторон, с которыми предстоит провести интервью. Экспертами могут быть как представители исследуемого проекта, так и внеш- них организаций: работники системы здравоохранения (в данном кейсе, представленном в руководстве), консалтинговых компаний, работающих в сфере здравоохранения, или других отраслевых организаций. В идеальном случае эти эксперты не должны быть стейкхолдерами проекта. Используя результаты исследования экспертов, рабочая группа должна ранжировать стейкхолдеров в зависимости от уровня их возможного влияния на проект.

Каждый стейкхолдер может нести либо угрозу, либо возможность для проекта. При проведении стейкхолдер-анализа рекомендуется начать с анализа ситуации и затем определить ключевых заинтересованных сторон. Либо можно начать с анализа заинтересованных сторон с последующей привязкой их к конкретным факторам угроз и возможностей.

Ниже приведены некоторые ключевые вопросы, которые следует рассмотреть на этом этапе.

-

- Какие цели проекта находятся под угрозой? Кто угрожает развитию проекта?

-

- Кто больше всего зависит от поставленных на карту ресурсов? Можно ли заменить эти ресурсы другими ресурсами?

- Кто владеет ресурсами (имеет юридическое право на них или пользуется)?

- Имеют ли какую-либо заинтересованность в проекте государственные структуры? Есть ли национальные и/или международные организации, вовлеченные в проект?

- Какие люди или группы наиболее осведомлены о проблемах проекта и способны справиться с ними?

- Стабильны ли интересы стейкхолдеров географически и сезонно, подвержены ли изменениям?

- Есть ли в настоящее время важные события или тенденции, влияющие на стейкхолдеров (например, реформы, демографические изменения)?

- Был ли подобный проект в регионе? Если да, то насколько он был успешным? Кто был ответственным, и как отреагировали на него стейкхолдеры?

С помощью таблицы можно определить основных стейкхолдеров (табл. 1). Чтобы заполнить столбец 1 в таблице, необходимо перечислить основных стейкхолдеров в соответствии с рассмотренным выше списком вопросов. Предлагается начать с анализа всех возможных заинтересованных сторон. Затем можно исследовать внешнюю среду организации, провести интервью с различными стейкхолдерами и узнать, кого они рассматривают как потенциальных стейкхолдеров для проекта. По мере проведения анализа список заинтересованных сторон будет уточняться. Также нужно определить потенциальную выгоду каждого участника в столбце 2. Интерес стейкхолдера может заключаться в получении прибыли в проекте, в культурных и духовных ценностях и т.д. Для каждой заинтересованной стороны описывается его потенциальную роль в проекте в столбце 3, столбце 4 - принадлежит ли она группе с ограниченными правами (например, этнические меньшинства). Такие стейкхолдеры не имеют возможности участвовать в совместных действиях на равной основе, поэтому необходимо приложить особые усилия для обеспечения их участия. В столбце 5 нужно отметить, кто является ключевыми заинтересованными сторонами, то есть теми, кто из-за прямой зависимости от ресурсов или их силы, авторитета или ответственности занимает центральное место в данном проекте. Их участие имеет решающее значение.

Таблица 1 / Table 1

Таблица для стейкхолдер-анализа / Table for stakeholder analysis

|

Стейкхолдер |

Интерес стейкхолдера |

Возможная роль в проекте |

Ограничены права/нет? |

Ключевой? |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной целью государственной региональной политики является «обеспечение сбалансированного экономического развития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни»9. Поэтому региональная стратегия - это один из инструментов реализации долгосрочных целей социально-экономического развития всей страны и ключевой элемент управления развитием отдельного региона.

На сегодняшний день стратегии были разработаны и реализуются во всех регионах России, за исключением Тульской области, где документ до сих пор не утвержден.

Для формирования представления о региональном стратегическом планировании в России приведем общую информацию о региональных стратегиях (о сроках реализации, датах принятия, количестве сценариев и горизонтах планирования).

Автором были изучены действующие стратегии социальноэкономического развития 85 субъектов Российской Федерации. Даты принятия стратегий варьируются от 2006 до 2019 года. Примечательным является тот факт, что в некоторых регионах стратегии были приняты до утверждения Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Полный список таких регионов приведен в табл. 2. Некоторые из таких субъектов Федерации (Брянская, Волгоградская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Пензенская, Сахалинская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Северная Осетия-Алания, Хакасия, Ставропольский край) уже приняли новые стратегии. Являясь инструментом долгосрочного планирования, стратегия социально-экономического развития может требовать корректировки. В табл. 2 также отмечено, вносились ли в нее изменения.

Таблица 2 / Table 2

Регионы, принявшие стратегию социально-экономического развития до утверждения

Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» /

Russian regions that adopted a strategy of socio-economic development before the approval of the Federal Law “On strategic planning in the Russian Federation”

|

Регион |

Год принятия стратегии |

Изменения/новая стратегия, год |

|

Алтайский край |

2012 |

- |

|

Амурская область |

2012 |

Изменения, 2017 |

|

Астраханская область |

2010 |

Изменения, 2014 |

|

Белгородская область |

2010 |

Изменения, 2015 |

|

Брянская область |

2008 |

Новая стратегия, 2019 |

|

Владимирская область |

2009 |

Изменения, 2018 |

|

Волгоградская область |

2008 |

Новая стратегия, 2017 |

|

Забайкальский край |

2013 |

Изменения, 2017 |

|

Калининградская область |

2012 |

Изменения, 2019 |

|

Калужская область |

2009 |

Новая стратегия, 2018 |

|

Кемеровская область |

2008 |

Новая стратегия, 2020 |

|

Кировская область |

2008 |

Изменения, 2009 |

|

Костромская область |

2013 |

Изменения, 2017 |

|

Курганская область |

2008 |

Новая стратегия, 2018 |

|

Курская область |

2007 |

Новая стратегия, 2020 |

|

Липецкая область |

2006 |

Изменения, 2018 |

|

Магаданская область |

2010 |

Новая стратегия, 2020 |

|

Москва |

2007 |

Изменения, 2009 |

|

Мурманская область |

2013 |

Новая стратегия, 2019 |

|

Ненецкий автономный округ |

2010 |

Новая стратегия, 2019 |

|

Новосибирская область |

2007 |

Новая стратегия, 2019 |

|

Омская область |

2013 |

Изменения, 2018 |

|

Оренбургская область |

2010 |

Изменения, 2018 |

|

Пензенская область |

2007 |

Новая стратегия, 2019 |

|

Пермский край |

2011 |

Изменения, 2012 |

|

Псковская область |

2010 |

Изменения, 2012 |

|

Республика Дагестан |

2011 |

Изменения, 2018 |

|

Республика Ингушетия |

2009 |

Изменения, 2020 |

|

Республика Калмыкия |

2008 |

Изменения, 2017 |

|

Республика Мордовия |

2008 |

Изменения, 2017 |

|

Республика Северная Осетия - Алания |

2012 |

Новая стратегия, 2019 |

|

Республика Хакасия |

2011 |

Новая стратегия, 2020 |

|

Сахалинская область |

2011 |

Новая стратегия, 2019 |

|

Ставропольский край |

2009 |

Новая стратегия, 2019 |

|

Регион |

Год принятия стратегии |

Изменения/новая стратегия, год |

|

Тверская область |

2013 |

- |

|

Удмуртская Республика |

2009 |

Изменения, 2018 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |

2013 |

Изменения, 2019 |

|

Чеченская Республика |

2012 |

Изменения, 2015 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

2011 |

Новая стратегия, 2021 |

Источник: составлено автором.

Количество сценариев в разных региональных стратегиях составляет от 1 до 3. Горизонты планирования определены от 5 лет (в Ивановской области) до 23 лет (в Республике Саха (Якутия)). Медианный горизонт планирования составляет 14 лет.

Согласно сводной информации о стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, опубликованной на сайте Минэкономразвития России10, максимальный срок реализации стратегий отдельных регионов определен 2035 годом. Однако в ряде стратегий целевое видение социально-экономического развития составляет гораздо больший период (например, в Республике Саха (Якутия) срок реализации стратегии -до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года).

Для проведения анализа ключевых стейкхолдеров социально-экономических стратегий субъектов Федерации необходимо определить их список, который может быть адаптирован и актуализирован для любого региона.

Крупный и средний бизнес является одной из основ национальной экономики. Кроме того, он выполняет множество важнейших социальноэкономических функций, поскольку «в нем сочетаются интересы и ресурсы государственного и частного сектора» (Бабаян, 2017, с. 3-4). Поэтому цели данного сектора должны учитываться при разработке стратегий регионального социально-экономического развития.

Однако на развитие промышленности и других секторов экономики оказывает влияние инфраструктура (Гаськова, 2018). Если уровень инфраструктурной обеспеченности низкий, то это препятствует повышению инвестиционной активности, а также сдерживает процесс расширения производственных мощностей (Плисецкий и Плисецкий, 2020). Следовательно, возникают дополнительные затраты на приобретение ресурсов производства. Достижение целей, определенных в региональных стратегиях социальноэкономического развития, возможно только с помощью опережающего развития инфраструктуры. Поэтому стратегию нужно взаимоувязывать с программами развития как промышленного комплекса, так и инфраструктуры.

Основной целью социально-экономического развития региона является создание благоприятной среды для проживания населения (Журавлев, 2020). Поэтому население также будет являться одним из ключевых стейкхолдеров.

К заинтересованным сторонам следует относить транснациональные компании, которые присутствуют в субъекте Федерации. Они являются значимыми акторами регионального политического процесса. Более того, в некоторых исследованиях доказано, что транснациональные компании используют различные стратегии лоббирования своих интересов (Пешкумова, 2018).

СМИ (как региональные, так и федеральные, международные) также следует причислять к ключевым стейкхолдерам. Региональные СМИ могут доводить до других заинтересованных сторон сведения о стратегических документах региона и возможностях участия в их разработке для учета интересов стейкхолдеров. Установление партнерских отношений со СМИ может помочь сформировать положительное общественное мнение о разрабатываемой стратегии. В то же время выстроить такие же отношения с федеральными и международными СМИ затруднительно. Региональные СМИ заинтересованы в освещении местных новостей, при этом им сложно получать и распространять информацию вне региона. Федеральные и международные СМИ обладают большим объемом информации, однако они ограничены во времени и ресурсах.

Таким образом, ключевыми стейкхолдерами в регионе будут являться: органы власти на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном), значимые национальные объекты в регионе, крупный и средний бизнес, иностранные компании, общественные организации, население региона и СМИ. Предложим следующую классификацию ключевых стейкхолдеров (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3

Группы ключевых стейхолдеров / Groups of key stakeholders

|

Государство |

Бизнес |

Население |

|

Федеральные органы власти |

Крупный и средний бизнес в регионе |

Общественные организации (международные, федеральные, региональные) |

|

Региональные органы власти |

Иностранные, транснациональные компании |

Население региона |

|

Муниципальные органы власти |

Субъекты теневой экономики |

СМИ |

|

Значимые национальные объекты в регионе (крупные объекты военной, социальной инфраструктуры) |

Инвесторы |

Источник: составлено автором.

Как было отмечено ранее, для отображения стейкхолдеров обычно используются матрицы размерности 2*2. Однако, на наш взгляд, для отображения стейкхолдеров социально-экономических стратегий регионов информатив-

Куркова М. А. Определение ключевых стейкхолдеров стратегий социально-экономического развития субъектов РФ нее будет использовать куб заинтересованных сторон (согласно рекомендациям PMBOK® Guide ).

Данная методология позволяет разделять стейкхолдеров по следующим критериям: интерес (активный или пассивный); власть (влиятельный или нет); отношение (сторонник или блокирующий)11. Данный подход помогает выделить восемь классов стейкхолдеров и предложить оптимальный подход к управлению каждым.

Однако Роберт Эдвард Фримен в своей работе разделял окружение на внутреннее и внешнее. Требования обеих групп надо учитывать и удовлетворять. Применительно к региональному стратегированию также можно выделить внутренних и внешних стейкхолдеров.

Интересы внутренних стейкхолдеров связаны в основном с функционированием и развитием определенного региона, резидентом которого они являются и пользуются его благами. Установление партнерских отношений со внутренними стейкхолдерами позволяет выработать и реализовать эффективные управленческие решения по социально-экономическому развитию территории.

Интересы внешних стейкхолдеров связаны с получением экстерналий, направляемых далее к внешним по отношению к региону системам: к другому региону, стране, иностранному государству.

Для анализа стейкхолдеров региональных социально-экономических стратегий, по нашему мнению, представляется более информативным объединить два подхода и разделить заинтересованные стороны по следующим критериям: интерес (активный или пассивный); власть (влиятельный или нет); и положение по отношению к региону (внутренний или внешний).

Внешними по отношению к региону стейкхолдерами определим федеральные органы власти, федеральные и иностранные СМИ, сторонних инвесторов, федеральные и международные общественные организации. Внутренними – население региона, региональные и муниципальные органы, значимые национальные объекты в регионе, бизнес в регионе, иностранные компании в регионе, общественные организации, региональные СМИ.

Построим куб ключевых стейкхолдеров стратегий социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации (рис.). Введем следующие обозначения:

-

1 – федеральные органы власти;

-

2 – региональные органы власти;

-

3 – муниципальные органы власти;

-

4 – значимые национальные объекты в регионе;

-

5 – крупный и средний бизнес в регионе;

-

6 – иностранные компании в регионе;

-

7 – общественные организации в регионе;

-

8 - федеральные и международные общественные организации;

-

9 – население региона;

-

10 – региональные СМИ;

-

11 – федеральные и иностранные СМИ;

-

12 – сторонние инвесторы.

Рис. Куб ключевых стейкхолдеров стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации / Fig. Cube representation of key stakeholders in social-economic development strategies of the Russian Federation regions

У региональных властей, крупного и среднего бизнеса в регионе, значимых национальных объектов в регионе, региональных общественных организаций и населения региона высокий уровень власти и интереса. Все они являются резидентами региона и заинтересованы в том, чтобы их интересы учитывались при разработке стратегии.

Сторонние инвесторы заинтересованы в развитии экономики региона, но обладают низким уровнем власти. Присутствие иностранных компаний в регионе варьируется, поэтому их положение в кубе может меняться.

Федеральные и иностранные СМИ и общественные организации, как было отмечено выше, обладают высоким уровнем власти, однако они ограничены во времени и ресурсах и не могут концентрироваться на отдельном регионе. Следовательно, будем считать их уровень интереса невысоким. Интерес региональных СМИ к развитию региона велик, однако у них, как правило, низкая степень охвата аудитории.

Хотя регионы, согласно Федерального закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации», имеют полномочия и обязаны разрабатывать собственные стратегии социально-экономического развития, федеральные органы государственной власти определяют комплекс мероприятий, направленных на достижение приоритетов социально-экономической политики и целей социально-экономического развития Российской Федерации. Регионы должны разрабатывать стратегии, исходя из заданного общего вектора развития страны. Поэтому федеральные органы власти расположены на верхнем правом ребре куба (у них высокий уровень власти и интереса).

Муниципальные органы власти, согласно вышеупомянутому закону, должны определять долгосрочные цели и задачи муниципального управления 248

Куркова М. А. Определение ключевых стейкхолдеров стратегий социально-экономического развития субъектов РФ и социально-экономического развития муниципальных образований и согласовывать их с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов.

Далее на примере некоторых регионов России проведем контент-анализ стратегий социально-экономического развития и определим, какие из обозначенных нами ключевых стейкхолдеров были приняты во внимание при разработке стратегии, а какие нет. Для анализа будем использовать программное обеспечение MAXQDA .

ОБСУЖДЕНИЕ

Для анализа нами были выбраны три субъекта Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тверская область и Кемеровская область. Во всех трех регионах первые стратегии социальноэкономического развития были приняты до вступления в силу Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Однако в Кемеровской области в 2020 году, в Ханты-Мансийском автономном округе в 2019 году были внесены изменения в стратегии. При этом в Тверской области до сих пор действует первоначальный вариант стратегии, изменения не вносились.

На наш взгляд, сравнение данных стратегий представляет интерес, поскольку они были приняты в разные промежутки времени. Стратегия Тверской области - до утверждения Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации12. Поэтому представляется, что при разработке данной стратегии был проведен недостаточный анализ стейкхолдеров. При этом в стратегии Кемеровской области, учитывая опыт разработки первой стратегии, с большей вероятностью будут отражены все стейкхолдеры.

Кейс 1 - Ханты-Мансийский автономный округ

Рассмотрим процесс выявления стейкхолдеров на примере Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Он является основным нефтегазоносным районом России и регионом-донором. По нашим расчетам, его бюджетная обеспеченность в 2019 году составила 2,05.

В отраслевой структуре промышленности субъекта Федерации доминирующее положение занимает нефтегазодобывающая отрасль, доля которой составляет 81,7 %13. На территории присутствуют пять компаний, входящие в рейтинг топ-50 по России (Сургутнефтегаз, Роснефть, Славнефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть) и компании, входящие в рейтинг топ-350 (штаб Ют-Эйр, РуссНефть, Томскнефть). Соответственно, такие значимые компании будут являться ключевыми стейкхолдерами стратегии социально-экономического развития региона.

В стратегии социально-экономического развития до 2030 года14, разработанной в 2013 году, с изменениями на 16 августа 2019 года, представлены оценка достигнутых результатов социально-экономического развития региона, определение основных угроз, внешних и внутренних факторов развития. Проведен SWOT-анализ экономического положения региона, указаны два сценария развития (инерционный и инновационный), миссия, стратегическая цель, задачи и приоритетные направления. Основными драйверами экономического роста определены нефтегазодобывающая промышленность и инфраструктура транспортировки. В стратегии отмечены основные ограничения, связанные с существенной зависимостью экономического положения региона от добычи полезных ископаемых.

В стратегии социально-экономического развития заявлено, что одной из целей является создание межотраслевых кластеров, поскольку они признаются наиболее эффективным инструментом для генерации инноваций. В документе обозначены следующие территориально-отраслевые кластеры: нефтегазодобывающий, нефтегазоперерабатывающий, лесопромышленный, горнопромышленный, научно-инновационный, туристско-рекреационный, медицинский и агропромышленный.

Проведенный контент-анализ стратегии социально-экономического развития ХМАО показал, что наиболее употребительными лингвистическими единицами в тексте оказались следующие: «население», «технологии», «гражданское общество», «образование», «строительство», «производство», «предпринимательство», «НКО», «инфраструктура», «граждан», «ресурсы», «бизнес», «жители», «промышленность», «молодежь», «производство», «месторождения нефти», «инновационный», «транспортный», «жилищное строительство», «экологический», «инвестиционный».

Очевидно, что в стратегии основное внимание уделено развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни населения региона. Вместе с тем важным аспектом является развитие отрасли добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств. Таким образом, признается существенная сырьевая зависимость региона. Однако в стратегии недостаточно подробно проработаны и изложены конкретные задачи по внедрению инноваций в региональную экономику и созданию новых механизмов экономической диверсификации.

Стратегия социально-экономического развития ХМАО ориентирована на основных действующих стейкхолдеров региона. Это прослеживается в задачах и направлениях развития. Однако цель, заявленная в стратегии, не согласована с ними.

Кейс 2 - Тверская область

Экономика Тверской области является достаточно диверсифицированной: в регионе нет явно выраженной доминирующей отрасли. Однако по вкладу в валовый региональный продукт лидирующее положение занимает промыш- ленность15 (машиностроение). В данном субъекте Федерации присутствует одна компания, входящая в рейтинг топ-350 по России (Тверской Вагоностроительный Завод). Кроме того, на территории Тверской области находятся несколько крупных природно-рекреационных объектов: Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник, озеро Селигер. По нашим расчетам, Тверская область является дотационным регионом: его бюджетная обеспеченность в 2019 году была менее 1.

Стратегия социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года16 была принята 24 сентября 2013 года. В документе представлены конкурентные преимущества области и комплексные проблемы социально-экономического развития, однако SWOT-анализ экономического положения региона не проведен. Рассмотрены два сценария развития (инерционный и инновационный). Цель сформулирована следующим образом: «формирование пространства гармоничного развития через создание условий для успешного развития человеческого капитала, формирование комфортной среды проживания и развивающейся эффективной экономики, способной, запустив мультипликативные процессы прироста доходов, обеспечить формирование финансовой основы повышения конкурентоспособности Тверской области, и снижения долговой нагрузки на бюджет»17.

В результате проведенного контент-анализа стратегии социальноэкономического развития Тверской области мы выявили, что наиболее часто употреблялись следующие слова: «население», «производство», «промышленное», «человек», «развитие», «строительство», «инфраструктура», «предприятие», «потенциал», «электроэнергия», «инвестиционный», «социальный», «транспорт», «бизнес», «модернизация», «добыча», «застройка», «инновационный».

В стратегии не представлены задачи развития машиностроения и металлообработки, являющихся основными промышленными силами региона. Была заявлена необходимость формирования инновационных высокотехнологичных секторов в экономике, однако не было определено составляющих этого направления развития и задач.

Кроме того, в стратегии отмечено, что территория региона богата лесными и водными ресурсами, включая уникальные природно-рекреационные объекты. Но не обозначены никакие цели и задачи, которые были бы направлены на их развитие. Таким образом, в целях и задачах не были учтены основные стейкхолдеры региона.

Можем также заметить, что формулировка стратегической цели Тверской области расплывчата, она не дает конкретного понимания вектора развития региона.

Кейс 3 - Кемеровская область

Кемеровская область (Кузбасс) – регион с развитой угольной промышленностью. Также в области есть металлургия, горнодобывающая промышленность, машиностроение и химическая промышленность. На территории присутствуют две компании, входящие в рейтинг топ-50 по России (Мечел, СУЭК) и компании, входящие в рейтинг топ-350 (Кузбассразрезуголь, Стройсервис). По нашим расчетам, Кузбасс является дотационным регионом, его бюджетная обеспеченность менее 1.

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области -Кузбасса на период до 2035 года18 принята в 2018 году, с изменениями на 23 декабря 2020 года. Данную стратегию разрабатывали ученые нескольких факультетов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, а также ученые подразделений Центрального экономико-математического института Российской академии наук, которые специализируются на использовании агент-ориентированных моделей в методологии и практике стратегирования (Квинт, 2020), Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Кузбасского государственного университета. Миссия региона – «ориентирует на обеспечение полноценного и достойного качества жизни кузбассовцев и гостей Кузбасса, эффективную реализацию национальных интересов и приоритетов России, локализованных в области, региональных приоритетов Кузбасса и всей Сибири»19.

В стратегии обосновывается необходимость формирования передовой промышленности, опирающейся на богатую минерально-сырьевую базу. На основе уже имеющихся в Кузбассе конкурентных преимуществ и ресурсов предложено создание кластеров в сфере водородной энергетики и других инновационных отраслей промышленности.

Одним из ключевых приоритетов является обеспечение экологической безопасности региона, в том числе было проведено стратегирование продовольственной безопасности и обеспечения питьевой водой населения, снижения загрязнения окружающей среды.

Проведенный контент-анализ стратегии показал, что наиболее употребительными словами в тексте оказались следующие: «население», «предприятие», «производство», «промышленность», «технологии», «водоснабжение», «уголь», «инфраструктура», «строительство», «питьевая вода», «инвестиции», «сфера туризма», «водоотведение», «хозяйство», «ресурсы», «окружающая среда», «техногенный», «инвестиционный», «транспортный», «здравоохранение», «полезные ископаемые», «очистка».

В стратегии Кузбасса, как и в ранее рассмотренных, основное внимание уделено развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни населения региона. Вместе с тем важными аспектами являются развитие промышленности и решение экологических проблем региона. Очевидно, что при раз- работке стратегии были выбраны такие приоритеты развития, которые получили бы гарантированное обеспечение имеющимися в регионе конкурентными преимуществами и ресурсами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании представлены теоретические подходы к стейкхолдер-анализу. Рассмотрены методологии стейкхолдер-анализа, проведена сравнительная оценка методического инструментария, обоснована возможность применения рассмотренного инструментария для анализа заинтересованных сторон социально-экономических стратегий в регионах России.

Были выделены и классифицированы основные стейкхолдеры и предложено их трехмерное отображение на основе таких критериев, как их интерес, влияние и положение по отношению к региону (внешние или внутренние). Ключевыми группами стейкхолдеров определены: органы власти на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном), значимые национальные объекты в регионе, крупный и средний бизнес в регионе, иностранные компании, общественные организации, население региона и СМИ.

На примере некоторых регионов России (Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области, Кемеровской области) проведен контент-анализ стратегий социально-экономического развития и определено, какие из ключевых стейкхолдеров были приняты во внимание при разработке стратегии, а какие не были. Следует отметить, что во всех стратегиях основное внимание уделено улучшению качества жизни населения региона и развитию инфраструктуры.

Стратегия социально-экономического развития ХМАО ориентирована на основных стейкхолдеров региона, что прослеживается в задачах и направлениях развития. Однако цель, заявленная в стратегии, не согласована с ними. В стратегии Тверской области интересы основных стейкхолдеров региона не были отражены ни в целях, ни в задачах. В стратегии Кемеровской области, разработанной учеными, были выбраны такие приоритеты развития, которые получили бы гарантированное обеспечение имеющимися в регионе конкурентными преимуществами и ресурсами. В целях и задачах были полностью отражены интересы всех основных стейкхолдеров региона.

На основе вышеизложенного сделан вывод о том, что с позиции основных стейкхолдеров не все региональные стратегии социально-экономического развития достаточно глубоко проработаны.

Разработка стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации является чрезвычайно трудозатратным процессом. В случае если цели развития региона будут взаимоувязаны с целями бизнес-структур и других ключевых стейкхолдеров, если будет организовано эффективное и, главное, результативное взаимодействие всех заинтересованных сторон, если будут анализироваться их предложения и возражения по конкретным проектам, если будет осуществляться поиск компромисса, то стратегия может стать работающим инструментом.

Список литературы Определение ключевых стейкхолдеров стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

- Бабаян Т. К. Крупный бизнес как источник инновационного развития Российской Федерации // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2017. № 3. С. 3-21. EDN: ZJFCQR

- Владиславлева Т. Б., Керов В. А. Государственная региональная политика: преодоление трудностей выработки и реализации // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2020a. № 2. С. 77-96. EDN: LVVVJP

- Владиславлева Т. Б., Керов В. А. Государственное управление региональным развитием в условиях пандемии COVID-19 [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. 2020b. № 83. С. 22-46. 10.24411/2070-1381-2020-10107. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/ vestnik/2020/vipusk_83._dekabr_2020_gVvladislavleva_kerov.pdf (дата обращения: 02.04.2021). DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10107.URL EDN: TTQHJL

- Воронов А. С. Методика достижения целей и решения задач социально-экономического развития РФ на основе учета специфических особенностей регионов [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. 2019a. № 73. С. 204-223. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/ vestnik/2019/vipusk__73._aprel_2019_g./regionalnaja_ekonomika/voronov.pdf (дата обращения: 01.04.2021). EDN: BUKDJN

- Воронов А. С. Пространственный подход в развитии социально-экономических систем регионов [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. 2019b. № 75. С. 249-267. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2019/vipusk__75._avgust_2019_g./ regionalnaja_ekonomika/voronov.pdf (дата обращения: 30.03.2021). EDN: BZJMAN