Определение коэффициента эффективности зеркальной поверхности гелиостатов в башенной солнечной электростанции

Автор: Пенджиев А.М., Курбанов А.Ч., Акджаев Б.

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 2 (43), 2024 года.

Бесплатный доступ

Анализируя географическое положение и природно-климатические условия Туркменистана, приходим к выводу, что из всех возобновляемых источников солнечная энергия имеет наибольший приоритет. В стране солнечные дни составляют более 270-320 дней в году, что показывает возможность практически круглый год использовать солнечную энергию. В связи с этим, разработка и создание крупномасштабных солнечных технологий необходимы уже сегодня, использование солнечной энергии в отраслях промышленности и сельского хозяйства несомненно является актуальным. В работе всесторонне рассматривается созданный макет гелиоэлектростанции башенного типа, с помощью математического моделирования режимов ее оптической системой в природно-климатических условиях Туркменистана определен коэффициент эффективности использования зеркальной поверхности установки и распределение уровня мгновенных локальных значений. Рисунки наглядно демонстрируют, что распределение постоянно изменяется в зависимости от положения солнца на небосклоне.

Солнечная энергия, башенная солнечная электростанция, коэффициент эффективности, зеркальная поверхность, гелиостат, оптическая система, туркменистан

Короткий адрес: https://sciup.org/147247510

IDR: 147247510 | УДК: 621,

Текст научной статьи Определение коэффициента эффективности зеркальной поверхности гелиостатов в башенной солнечной электростанции

В ХХI веке перед человечеством остро встала проблема топлива для электроснабжения различных объектов промышленности и сельского хозяйства. Запасы ископаемых на Земле не безграничны, использование ядерной энергии влечет за собой опасность аварий, техногенных катастроф, проблем с утилизацией отходов производства. На этом фоне все громче звучат голоса ученых, выступающих за широкое использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Туркменистан, в силу своего географического положения и климатических особенностей, заинтересован развитии развития данных источников энергии.

Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии» регулирует отношения государства, производителей и потребителей, а также процесс поставок оборудования, установок и технологий для использования ВИЭ [1,2].

В Законе обозначены основные цели использования ВИЭ, в частности, снижения роста антропогенных нагрузок на окружающую среду и противостояние изменениям климата, улучшения качества жизни и сохранение здоровья населения путем снижения роста загрязнения планеты.

В топливно-энергетический баланс будет вовлечены дополнительные ресурсы, ископаемое топливо будет использованы более рационально, замедлятся темпы роста затраты транспортировку электроэнергии [1, 2].

Использование ресурсы ВИЭ повысит уровень энергетической безопасности страны, надежность энергоснабжения путем его децентрализации, автономные возобновляемые энергетические установки на основе ВИЭ улучшит социально-бытовые условия в животноводов пустынной зоне Каракум. Все это несомненно, говорит о чрезвычайной актуальности данной темы [3, 8].

Потенциал солнечной энергии в Туркменистане. Солнце – шар из водорода и гелия, в котором происходят непрерывные термоядерные реакции, в результате чего выделяется энергия. Излучение протекает при t ≈ 6000 o , его интенсивность 70-80 тыс. кВт/м 2 . К земной атмосфере поступает 18000 млрд. кВт лучистой энергии. Но интенсивность солнечного излучения зависит от климатических особенностей местности, географической широты, прозрачности воздуха, времени суток, сезона, высоты над уровнем моря [3, 8].

Валовой потенциал солнечной энергии на территории Туркменистана на один квадратный метр площади оценивается в пределах от 1687,7 до 1897,2 кВт·ч/м 2 год, технический потенциал составляет от 1177,1 до 1296,78 кВт·ч/м 2 год, для производства тепла.

Количество солнечной энергии, поступающей на горизонтальную поверхность, изменяется в зависимости от природно-климатических условий региона Туркменистана. Продолжительность солнечного сияния в любом пункте зависит от продолжительности дня, от облачности и возрастает с севера на юг. Однако широтное распределение солнечного сияния часто нарушается из-за наличия облачного покрова, обусловленного особенностями атмосферной циркуляции, туманов в прибрежных зонах.

Продолжительность солнечного сияния на территории Туркменистана изменяется в зависимости от сезона года в часах: зимой от 107 до 120, весной 146-282, летом 331-352, осенью 160-293. Суммарная продолжительность солнечного сияния равна 2680 часам, среднее светлое время составляет 8 часов 40 минут в год. Среднее время восхода - 6 часов 50 минут, среднее время захода 17 часов 25 минут.

Потенциал солнечной энергии складывается из длительности солнечного излучения в течение года и суммарной солнечной радиации, падающей на горизонтальную поверхность.

Возможно увеличить количество солнечной радиации, если изменить угол наклона приемной поверхности. Максимальное увеличение будет достигнуто, если панели, следящие за Солнцем, расположить перпендикулярно солнечному излучению. Это повысит дневное поступление летом на 25-40%, а зимой на 10-15% [3].

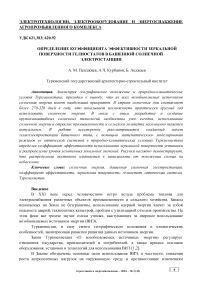

Важнейшую роль в эффективной работе гелиоустановки играет так же оптимальная ориентация приемника солнечной энергии, которая определяется тремя основными углами: широтой местоположения приемника (р, часовым углом и, склонением Солнца 5, для разъяснения приведен рисунок 1.

Рисунок 1 – Схема движения Солнца по небосводу

Угол между прямой, соединяющей точку А, центр Земли О и ее проекцией – широта, φ. Угол между проекцией линии ОА и проекцией линии между Солнцем и Землей в плоскости экватора – часовой угол, ω, он равен 0 о в полдень, 15 о в 13 часов. Если провести линию между центром Земли и Солнца и найти угол между ей и ее проекцией, то это будет склонение солнца, δ. Оно изменяется от -23 о 27'' в зимнее солнцестояние, до +23 о 27'' в летнее солнцестояние. Склонение солнца равно 0 о в дни весеннего и осеннего равнодействия [3-6].

Так как положение Солнца относительно Земли непрерывно изменяется в течение года и суток, то для получения максимально возможной плотности мощности солнечного излучения углы должны меняться соответствующим образом, то есть необходимо непрерывное слежение за движением за Солнца.

Однако, как показали многочисленные исследовательские работы при использовании автоматизированных систем слежения увеличивает себестоимость солнечной установки. В этой связи, для маломощных солнечных установок наиболее эффективными являются фиксированные солнечные приемники. Способ с фиксированной ориентацией панелей на всем промежутке эксплуатации имеет самую низкую энергоэффективность, но прост в реализации.

С использованием инновационных методик можно рассчитать уровень удельной инсоляции для каждого дня месяца в году при средних метеорологических условиях.

Цели и задачи исследования - проделать обзорный анализ по современным структурам, разработать макет солнечной башенной станции, с помощью компьютерного моделирования оптимизировать режимы работы оптической системы солнечной электростанции.

Научная новизна заключается в расчетах коэффициента эффективности использования зеркальной поверхности в поле гелиостата солнечной башенной электростанции в Туркменистане.

Методология расчетов основана на геометрических, оптических и теоретических расчетах на основе созданного макета башенной солнечной станции.

В качестве типичного дня рассматривали день середине месяца. Умножая удельную суточную энергию солнечного излучения на количество дней в месяце, получаем удельную месячную энергию солнечного излучения в месте размещения фотоэлектростанции.

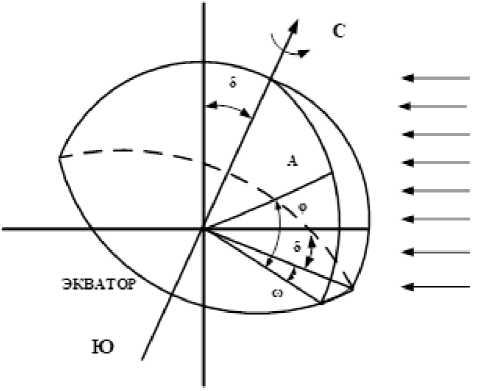

СЭС башенного типа. Конструкция солнечной электростанции башенного типа состоит из башни различной высоты в зависимости от мощности (от 18 до 24 м), резервуара черного цвета с водой. Он расположен на вершине. Черный цвет служит для лучшего поглощения тепла. Турбогенератор расположен извне, от него насосы доставляют воду в резервуар. Вокруг башни расположен зеркала – гелиостаты (рисунок 2) [5, 6].

1 – башня СЭС; 2 – котел- теплоприемник солнечного излучения (парогенератор);

3 –гелиостаты с блочным щитом управления .

Рисунок 1 – Расчетная схема математической модели поля гелиостатов солнечной башенной электростанции (БСЭС)

Зеркала – гелиостаты подключены к общему механизму изменения ориентации в зависимости от положения солнца на небосводе. Площадь зеркал составляет несколько квадратных метров в зависимости от мощности СЭС. Главная задача этого механизма станции – изменять позицию всех расположенных вокруг зеркал, чтобы солнечные лучи, отраженные от них, попадали точно в резервуар. В результате от концентрации солнечного излучения повещается температура воды в резервуаре до 700 о С, образуется пар, который вращает электрогенератор, КПД таких СЭС достигает 20% [5, 6].

Материалы и методы. Математические методы исследования дают возможность сократить время поиска, помочь в принятии адекватных решений, повысить надежность всей системы [7-10].

Продуманность и рациональность схемы оптической системы зеркал в солнечных электростанциях и печах – одна из главных задач и проблем при их проектировании. Необходимо учитывать целый ряд требований, факторов и ограничений для их бесперебойной работы [10].

Например, для достижения высокого коэффициента концентрации потока излучения требуется размещение большого количества зеркальных отражателей на минимально возможной площади. Однако, плотное расположение зеркальных отражателей в зеркальном поле приводит к их взаимному затенению [7-10].

Таким образом, потери потока солнечного излучения в оптической системе следует рассматривать как реальные факторы, влияющие на режимы эффективной работы солнечных электростанций и солнечных печей.

В работе создали макет оптических систем зеркального поля солнечной башенной электростанции, учитывая те категории факторов оптической системы, которые необходимы для проведения расчетов.

Для реализации задачи составили математическую модель, позволяющую проводить сравнительный анализ и отбор вариантов компоновки оптической системы солнечной электростанции башенного типа [10].

Результаты и обсуждение. На основе оптической системы поля модели гелиостата проводится выявление, описание, визуализация количественных и качественных характеристик, определяющих эффективность зеркальной поверхности гелиостатной солнечной установки, то есть коэффициент эффективности использования зеркальной поверхности гелиостатов [7-10].

При разработке расчетной схемы математической модели работы поля зеркальных отражателей солнечной электростанции учитывали необходимость непрерывного совпадения вектора нормали N к зеркалу с биссектрисой плоского угла, который находится между гелиостатом и солнцем и гелиостатом, и приемником.

Следовательно, определить месторасположение зеркального отражателя мы можем по векторам Nj, отношения их векторов показаны на геометрической схеме (рисунок 1). Применяем правила скалярного произведения единичных векторов для i – го гелиостата в данный момент времени, а также свойства зеркального отражения. Это равно косинусу половины угла между векторами:

7^ ТТ 77 77*

St N t = St R t = cosp i ;

S\ R = cos 2 p t ;

Здесь выражение косинуса двойного угла:

Г (1 + СО52(рД2 cosp i = p—2—. (3)

Значение коэффициента косинуса cosy это и есть коэффициент полезного действия оптической системы солнечной СЭС.

Из уравнения (1) и (3) запишем:

( 1+№ ^)) 2

V = cosp i = p v2 " j . (4)

Теперь для численной реализации алгоритма расчета значений коэффициента полезного действия оптической системы солнечной станции на ЭВМ, представим векторное выражение косинусного коэффициента уравнения (4) в виде координатного выражения [7,810].

В локально декартовой системе координат XYZ компоненты единичного вектора Солнца имеют вид:

S x = — cos p sin 5 + sinp cos 8 cos Q;

S y = — cos p sin Q; (5)

S z = — sin p sin 8 + cos p cos 8 cos Q, где Х — южная сторона; Y — восточная сторона; Z — зенит; Р — широта расположения БСЭС, Р = 37 - 43 с.ш. -для Туркменистана; 8 - угол склонения местности определяется по формуле:

8 = 23,5o sin [360o(284 + n) ^365],(6)

П - часовой угол определяется по формуле:

Q = шт(7)

где ш — угловая скорость вращения Земли определяется по формуле:

ш = 24 = 15» /ч,(8)

где т - солнечное время, в часах отчисляемое от астрономического полудня.

Из рисунка 1,2 компоненты единого вектора в системе координат XYZ для отдельных гелиостатов определяются по следующей формуле:

ч

X j -Х { УГ y j Z j -Z j

[(X j - X j )2 + (y j- y j )2 + (Z j- Z j) 2]2

В этой формуле сделаем следующие упрощения и предположим, что первый гелиостат расположен на плоскости XZ, тогда координаты прицеливания, сфокусируемые в точке башни для всех гелиостатов будут:

%j = 0;

yj = 0;

Zi = H.

где Н– высота башни, Н = 70 см; r – радиус поле гелиостатов, r = 110 см.

Тогда в уравнение (9) получаем компоненты R Xl в следующем виде:

Hj .

1 ;

(X?+ y?+H) 2

--- —Г ; (10)

(X ? + y ? +H) 2

H j

1 .

(X^+ y?+H) 2

RXi = RX = R Xl =

Определяем коэффициент ц для всех зеркальных отражателей гелиостанции башенного типа, таким образом, находим эффективность использования гелиостатов по формуле:

i

( 1+^ Ж)) 2

г! = coscpi = I-----2-----J ,

где

—> —►

S i R i

= S X R Xi

+ SyRyi + SzRzi

Из уравнения (11) видно, что коэффициент эффективности использования зеркальной поверхности ц гелиостатов зависит от угловых переменных, распределение его значений по полю однозначно определяется линейными координатами [7-10].

Выводы.

В данной работе проанализированы вопросы оптимизации и моделирования режимов работы оптических систем гелиопечей и электростанции на основе солнечной энергии с помощью разработанного и сконструированного макета электростанции башенного типа. Проведено математическое моделирование режимов работы оптической системы вышеупомянутой электростанции. Был определен коэффициент эффективности использования поверхности зеркал η для всех гелиостатов. Рисунки наглядно показывают, что количественные и качественные показатели распределения мгновенных локальных значений изменяются в зависимости от положения солнца на небосклоне.

Исследованы характеристики, которые определяют режимы работы оптической системы солнечной электростанции башенного типа, их визуализация и оценка с точки зрения количества и качества.

Расчётная схема и алгоритмы работы поля гелиостатов солнечной электростанции разработаны таким образом, чтобы всегда происходило совпадение вектора нормали и биссектрисы плоского угла. Он расположен между зеркалом и солнцем, а также между зеркалом и приемником.

Результаты представлены в виде визуальной карты эффективности использования зеркального поля гелиостатов для различного времени суток. В полдень солнце падает вертикально на зеркальную поверхность. Распределение мгновенных локальных значений постоянно изменяется в различные временные периоды работы оптической системы.

В результате расчетов и наблюдений приходим к выводу, что необходимо наиболее плотное размещение гелиостатов на северной стороне от башни. Это дает преимущество и в этом случае солнечная электростанция башенного типа будет работать эффективно.

Список литературы Определение коэффициента эффективности зеркальной поверхности гелиостатов в башенной солнечной электростанции

- Бердымухамедов Г.М. Туркменистан на пути достижения целей устойчивого развития. - Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2018. - 468 с.

- Бердымухамедов, Г.М. Электроэнергетическая мощь Туркменистана - Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2022. - 130 с.

- Стребков Д.С., Пенджиев А.М., Мамедсахатов Б.Д. Развитие солнечной энергетики в Туркменистане: монография. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012. - 498 с. EDN: QMLYYR

- Безруких П.П., Арбузов Ю.Д., Борисов Г.А., Виссарионов В.И., Евдокимов В.М., Малинин Н.К., Огородов Н.В., Пузаков В.Н., Сидоренко Г.И., Шпак А.А. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / - СПб: Наука, 2002. - 314 с. EDN: SWXTXJ

- Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К. Солнечная энергетика: учебное пособие для вузов. В.И. Виссарионов, Г.В. Дерюгина, В.А. Кузнецова, Н.К. Малинин; под общ. ред. В.И. Виссарионова. - М.: Издательский дом МЭИ, 2008. - 276 с. EDN: QMKGVT

- Стребков Д.С. Основы солнечной энергетики. Под ред. П.П. Безруких. - М.: САМ Полиграфист, 2019. - 326 с.

- Yilmaz H., Mwesigue A. "Modeling simulation and performance analysis of parabolic though solar collectors: a comprehensive review", Applied Energy, vol. 225, pp. 135-174, 2018.

- Strebkov D.S., Penjiyev A.M., "Solar Power Plants with Parabolic Trough Concentrators in the Desert Area of Karakum", Applied Solar Energy, vol. 55, no. 3, pp. 195-206, 2019. EDN: MLSTKI

- Herrando M., Ramos A., Freeman J., Zabalza I., Christos N. Markides, "Technoeconomic modelling and optimisation of solar combined heat and power systems based on flat-box PVT collectors for domestic applications", Energy Conversion and Management, no. 175, pp 67-85, 2018.

- Haloui H., Touafek K., Zaabat M., Khelifa A., "Mode.