Определение координат центра явления в воздушном пространстве, характеризующегося активным образованием звуковых волн

Автор: Ревенчук В.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 7-2 (94), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен эффективный метод определения координат центра явления с сильным кратким возмущением воздушного пространства при помощи сейсмоакустических систем, пространственных координат точки воздушного явления, для оценки соответствия характеристик заданным тактико-техническим требованиям и техническим условиям. Реализация данного метода в программно-математическом обеспечении сейсмоакустических систем позволит создать необходимый резерв измерительным средствам, непосредственно предназначенным для определения вышеуказанных параметров.

Алгоритм, акустический сигнал, явление, оперативные координаты, сейсмоакустическая система

Короткий адрес: https://sciup.org/170206051

IDR: 170206051 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-7-2-207-211

Текст научной статьи Определение координат центра явления в воздушном пространстве, характеризующегося активным образованием звуковых волн

Измерительный процесс, выполняет ключевую роль, отведенную для решения задач обеспечения испытаний различных объектов, и является основным инструментом объективной оценки их характеристик.

При проведении испытаний различных объектов применяется совокупность измерительных средств (радиотехнических, оптических, сейсмоакустических и средств специального контроля), предназначенных для оценки того или иного параметра объекта. Одним из средств измерений, является сейсмоакустическая система оперативного определения координат мест падения испытываемых объектов, результатом работы которой является обеспечение проведения дальнейшей геодезической привязки на местности [1].

На основе данных геодезической привязки формируются общие выводы о соответствии (или не соответствии) испытываемого объекта заданным тактикотехническим требованиям и техническим условиям.

В настоящее время проводятся испытания объектов с различными способами применения - непосредственно на поверхности земли и в воздухе. Координаты и время выполнения заданных функций, яв- ляются важнейшими параметрами, требующими проведения точных измерений.

Определение координат и высоты явления, создаваемого испытываемым объектом в воздушном пространстве, проводится по результатам обработки измерительной информации, полученной оптическими измерительными средствами.

Применение оптических средств эффективно, в основном, в темное время суток при благоприятных метеоусловиях, когда явления от плазмообразования испытываемых объектов, движущихся с гиперзвуковыми скоростями хорошо различимы в атмосфере.

Применение оптических станций предполагает соблюдения ряда условий, влияющих на качество и количество регистрируемой ими измерительной информации:

-

- темное время суток, либо применение светофильтров различного спектрального диапазона;

-

- скорость испытываемого объекта, при которой прохождение плотных слоев атмосферы сопровождается активным плаз-мообразованием (свечением);

-

- наличие благоприятных метеоусловий для регистрации явлений;

-

- резервирование каждого участка траектории движения объекта попадающего в

поле зрения оптических станций регистрации;

-

- для расчета пространственных координат явления методом триангуляции, измерения каждого участка траектории движения объекта, должны проводиться с трех пространственно разнесенных точек.

Любое отклонение от указанных выше условий вносит определенные трудности в применении оптических средств, а в ряде случаев приводят к потере измерительной информации, что в свою очередь не позволяет объективно оценить результаты испытаний.

С целью повышения достоверности (резервирования) измеряемых параметров рассмотрена возможность использования оптических средств совместно с системой оперативного определения координат мест падения.

Принцип работы систем оперативного определения координат мест падения, заключается в регистрации пространственно разнесенными пунктами обнаружения звуковых, баллистических (ударных) и сейсмических волн, создаваемых испытываемыми объектами, их преобразование в электрические сигналы с последующей передачей от приемопередатчиков пунктов обнаружения на приемники информации в составе приемно-регистрирующего пункта и дальнейшей обработке измерительной информации в программноматематическом обеспечении системы.

Механизм образования акустической волны связан с ударом изделия о земную поверхность и распространением звука с известной скоростью, зависящей от температуры наружного воздуха (температура наружного воздуха изменяется по линейному закону и понижается на 6 градусов на километр высоты) [2].

Таким образом, по зарегистрированным акустическим сигналам пунктами обнаружения определяются параметры явления в воздушном пространстве от объекта испытаний (высота, время и координаты проекции).

Рассмотрим алгоритм использования акустических сигналов для определения параметров центра явления в воздушном пространстве, характеризующегося активным образованием звуковых волн.

Исследования показали, что явления, возникающие при испытаниях объектов в воздушном пространстве, сопровождаются генерацией прямых и отраженных акустических сигналов, которые фиксируются пунктами обнаружения системы оперативного определения координат мест падения. Механизм образования данных сигналов представлен на рисунке1 [3].

Рис. 1. Механизм образования акустического сигнала где---------прямой сигнал

------ отраженный сигнал

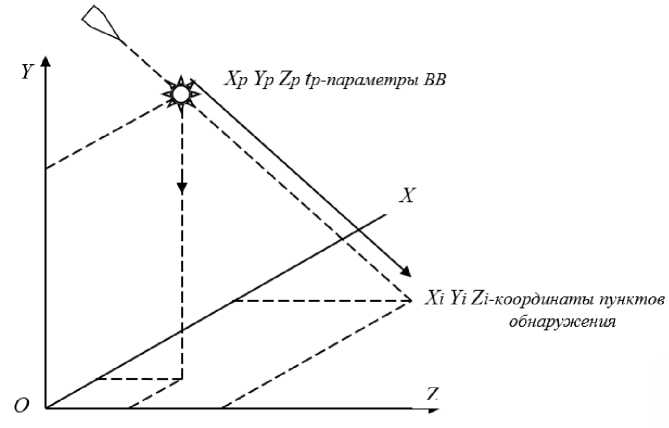

Если Xp,Yp,Zp - координаты воздушного явления, а tp - время его проведения, то для прямого акустического сигнала зависимость между измеряемыми и определяемыми параметрами будет иметь вид:

(Xp - Xi)2 - (Yp - Yi)2 - (Zp - Zi)2 = (tp -ti)2 * C2

где : Xi, Yi, Zi - координаты пунктов обнаружения;

ti - время прихода акустического сигнала на i - пункт обнаружения;

С - скорость распространения акустических сигналов с учетом температуры наружного воздуха.

Применяя математический аппарат, можно, в конечном итоге, определить параметры воздушного явления по данным сейсмоакустической системы.

Расстояние от точки центра явления до каждого пункта обнаружения определяется [4]:

R i = )(X p - X , )2 + (Y p - Y i )2 + (Z p - Z , )2

Из приведенных выше выражений получаем: t i =R i /С + t i

Определение Xp, Yp, Zp tp сведем к решению выражения линеаризованным методом наименьших квадратов. Для этого найдем частные производные от измеряемых параметров, по определяемым Xp, Yp, Zp, tp;

dtL=(X p -X i ) dt i = (X p -X ^ )

dXp C*Rt ' dXp C*Rt '

dt 1 _ (Х Р - X t ) dt t _ 1

dX p = c * rz ' dX p =

Измеренные параметры (времена прихода акустических сигналов) представим в векторном виде:

=

Вектор определяемых параметров будет иметь следующий вид:

И =

ГХр1 ? ^ P - t p _

Измеренные параметры являются функциями определяемые в векторной форме, они запишутся следующим образом:

Do] =

X Po

;-

Z Po

t;

■ Po

Вектор определяемых параметров вычисляется следующим образом:

И = bo] + [Дг]

Линеаризуя нелинейную функцию в окрестности точки начального приближения, получим:

[ДТ] = [Q] + [Дг]

где [ДТ] - вектор-столбец разностей между измеряемыми параметрами и их расчетными значениями, а [Q] - матрица частных производных, имеющая вид:

|

" dt 1 |

dt 1 |

dt 1 |

dt 1 |

|

|

Ы~Р |

di p |

dZ P |

dt p |

|

|

dt 2 |

dt 2 |

dt 2 |

dt2 |

|

|

г Л 1 |

— |

— |

||

|

[Q] = |

d^ p |

di p |

dZp |

dt p |

|

dtn |

dt n |

dt n |

dtn |

|

|

^^^^ |

||||

|

[dXp |

dYp |

dZp |

dtp_ |

Применяя метод наименьших квадратов, решение матричного выражения относительно исходного вектора будет выглядеть так [5]:

[Дг] = ([QHQ]-1wm

Нахождение поправок необходимо осуществлять последовательно, уточняя вектор [Дг] по формуле:

[г] (^) = [г]( ^ -1) + [Дг]( ^)

где k - номер итерационного процесса.

Процесс уточнения компонент вектора заканчивается при выполнении условия:

[ЯЙ5(Дг)](к)< [З аданное ];

где [f] — заданный вектор, характеризующий точность итерационного процесса.

Время проведения воздушного подрыва объекта определяется по формуле:

Т подр = t 0 -t твс +t расi -t опрi,

Где: t o - время обнуления измерительной системы;

t твс - точное время начала движения;

t расi — время вступления 1- го акустического сигнала на i пункт обнаружения;

t опрi - время распространения акустического сигнала от момента воздушного явления до i-го пункта обнаружения.

Первичная оценка результатов измерений показала, что параметры воздушного явления, получаемые от применения си- стемы оперативного определения координат мест падения испытываемых объектов, достаточно надежны и достоверны. Погрешность определения параметров по данным системы оперативного определения координат мест падения от оптических измерений составляет порядка 3х - 4х метров при регистрации акустического сигнала 4-мя и более пунктами обнаружения.

Предлагаемый способ определения проекции координат и высоты воздушного явления с применением системы оперативного определения координат мест падения испытываемых объектов позволит:

-

- резервировать получение информации от оптических средств;

-

- проводить измерения при неблагопри- - повысить оперативность получения

ятных погодных условиях и в любое время параметров воздушного явления по ресуток; зультатам обработки полученной измери тельной информации.

Список литературы Определение координат центра явления в воздушном пространстве, характеризующегося активным образованием звуковых волн

- Магницкий В.А. Основы физики Земли. - М.: Издательство геодезической литературы 1963 год Т-05474.

- Куличков С.Н. Дальнее распространение звука в атмосфере (обзор) // Известия Академии наук/ Физика атмосферы и океана. - М.: Наука, 1992. - Т. 28, №4. - С. 283-315.

- Головин Н.Я. Артиллерийские акустические приборы. Издание артиллерийской академии РККА им. Дзержинского. - Ленинград, 1937.

- Корн Ф.Д., Корн М.С. Справочник по математике для научных работников и инженеров. - Москва: "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, 1984.

- Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов. - Москва: Издательство "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, 1986.