Определение параметров амплитудных изображений микро- и нанообъектов при помощи излучения оптического диапазона

Автор: Балабанов Д.Е.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 3 (59) т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе предложена и апробирована методика исследования амплитудных изображений микро- и нанообъектов с использованием прямого визуально-микроскопического наблюдения. Методика основана на анализе интенсивности света рассеянного нанообъектами в дальней зоне. Установлено, что чувствительность метода существенно превышает классический релеевский предел.

Нанобъекты, визуально-микроскопическая методика наблюдения

Короткий адрес: https://sciup.org/142239455

IDR: 142239455 | УДК: 535.36

Текст научной статьи Определение параметров амплитудных изображений микро- и нанообъектов при помощи излучения оптического диапазона

В последнее время активно ведутся работы по применению оптических методов для исследования амплитудных и фазовых объектов нанометровых размеров [1]. Главным образом используются ближнепольная микроскопия [2], а. также различные модификации сканирующего интерференционного метода [1, 3]. Одновременно обсуждается так называемая проблема «сверхрелеевского» разрешения или «сверхразрешения» [1, 3]. Считается, что применение указанных методов позволяет достигнуть «сверхрелеевского» разрешения: в случае ближнепольной микроскопии ~ (А/20) [2] (А - длина волньi излучения) и ~ (А/35) при использовании интерференционных методов [3].

Под амплитудными обычно понимают такие изображения, информация о которых представлена двумерным распределением интенсивности света, рассеянного объектом при освещении последнего некогерентным источником. Как хорошо известно [4], критерий Релея определяет минимальное расстояние, на котором могут быть обнаружены детали амплитудного изображения, или минимальное расстояние, на. котором могут быть различимы два. некогерентных источника, излучения. При этом изображение каждого источника, представляет собой кружок Эйри (распределение интенсивности света, в изображении определяется квадратом Бесселевой функцией первого порядка). Изображение двух точечных источников находящихся на расстояние ~ (А/2) (критерий Релея) представляет собой наложение

«Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2023

двух кружков Эйри, причем значение интенсивности посредине между центрами кружков составляет ~ 75% от интенсивности в центре кружка. Как раз человеческий глаз в состоянии зафиксировать разность интенсивности на уровне 20 — 25%. Очевидно, что при дальнейшем сближении источников, величина провала интенсивности будет уменьшаться, и человек будет не в состоянии различить источники света друг от друга.

Однако современные фотоприемники существенно отличаются по своим оптическим характеристикам от человеческого глаза и в состоянии зафиксировать величину провала интенсивности при наложении двух кружков Эйри существенно более меньшую, чем упомянутые 20%, что приведет к уменьшению минимального расстояния между точечными источниками.

2. Методика определения геометрических размеров

Хорошо известно, что при визуальном исследовании амплитудных микрообъектов определить точно его размеры затруднительно вследствие дифракционных явлений на краях объекта. Однако если есть возможность определить распределение интенсивности света в дифракционном изображении объекта, то его «геометрическая» тень будет определяться теми точками на изображении, где величина интенсивности света равна [4]

Io

.

Здесь I q - интенсивность падающего или прошедшего мимо объекта света, где уже отсутствуют дифракционные эффекты. Следует отметить, данная методика применима только для объектов размерами более длины волны излучения и абсолютно неприменима для анализа нанообъектов. Это связано с тем, что взаимодействие света с нанообъектами происходит совершенно по другим законам. В результате «изображение» нанообъекта представляет собой двумерное плавное изменение интенсивности, при этом практически невозможно связать между собой геометрические характеристики самого нанообъекта и его так называемого «изображения». Однако известно, что при освещении щели шириной много меньше длины волны, существенная часть энергии излучения переходит в нерадиационную форму [4]. При этом максимальная интенсивность прошедшего света зависит от ширины щели и определяется по формуле [4]:

-

1 ” 1 (.6)(X)' (1 + 0-57т2 (XУ2) ' 121

где b - ширина щели. В случае падения света на препятствие нанометрового сечения (нанопроволока) максимальная интенсивность света за препятствием будет определяться формулой [4].

-

1” 11(1 — (.6)(X )' (1 + 0-57'2 (X )'))• 131

Таким образом, можно сделать вывод, что мерой, характеризующий геометрические размеры нанообъекта, является отношение максимальное значение интенсивности рассеянного на объекте излучения I к интенсивности падающего света Iq. Оценим минимальный размер объекта (b), который можно определить этим методом. Воспользуемся соотношением (3) и получим в цифровом виде в диапазоне от 0 (мин. значение) до 255 (макс, значение) с шагом 1 (единица). Таким образом, минимальный размер препятствия b можно определить из условия Д = 255 и (4)- В итоге получаем:

b

А

40 ‘

Таким образом, появляется принципиальная возможность определения параметров амплитудных нанообъектов при помощи прямого визуально-микроскопического исследования. Для практической реализации прежде всего необходимо сформулировать требования для оптимизации параметров микроскопической системе. Положим, что на один пиксель ПЗС-матрицы приходится изображение объекта размером, равным теоретическому пределу разрешения (5). Будем считать, что ПЗС-матрица имеет размерность т х т пикселей, тогда легко видеть, что оптимальная площадь объекта исследования будет составлять I х I, где

I = bm. = Ат.

Для величины оптимального увеличения оптической системы можно записать

L _ 40L

I Ат, где L - линейный размер ПЗС-матрицы, на которую проецируется изображение. При этом желательно (но не обязательно), чтобы размерность экрана монитора, на котором высвечивается изображение в пикселях, была не меньше, чем размерность ПЗС-матрицы. Проведем численные оценки для типичных значений: m и L. Примем А = 0,63 мкм, т = 1024, L = 1.5 см. тогда, по формулам (6) и (7) получаем I = 16 мкм. п ~ 930. Приведенные оценки показывают, что, во-первых, параметры микроскопической системы зависят в основном от характеристик фотоприемной ПЗС-матрицы, во-вторых, возможно применение стандартных оптических микроскопов при условии достижения требуемого увеличения (7), что не представляет особой трудности (достаточно увеличить расстояние между объективом и окуляром).

3. Экспериментальная апробация методики

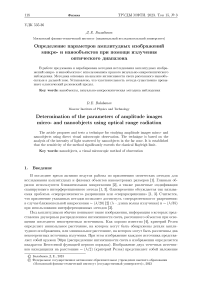

Исследования проводились с использованием системы видеонаблюдения зондовой лаборатории «NTEGRA» (ЗАО «НТ-МДТ») (микроскоп «Optem»). Для экспериментальной апробации методики оптического исследования в качестве нанообъекта был выбран зонд для атомно-силовой микроскопии. Известно, что радиус закругления кончика, зонда, лежит в диапазоне единицы - десятки нанометров. На рис. 1 показано оптическое изображение кончика зонда. В данном случае используется только R (красная) компонента излучения. Как видно из полученного изображения, непосредственно невозможно точно определить геометрические границы объекта, не только в нано-, но и в микрообласти. Однако особенностью предлагаемой методики является то, что программным образом мы определяем значение интенсивности света, попавшего в каждую точку изображения в относительных единицах в диапазоне 0-255. Откалибровав заранее оптическую систему (т.е. определим величину увеличения), мы формируем числовой массив, где значение каждого элемента, массива, есть интенсивность, а. номер элемента, определяет координаты на. изображении. Далее, к полученным данным применяем описанный выше алгоритм. Находим значение интенсивности падающего света Іо' далее, находим координаты точек, соответствующих условию (1). Эти точки определяют геометрические границы изображения микрообластей (размер более длины волны света).

Те точки изображения, в которых интенсивность І лежит в диапазоне Іо < І 4 принадлежат нанообластям (за. исключением области дифракции на. краях микрообъектов).

Рис. 1. Оптическое изображение зонда.

Находим значения минимума, интенсивности в каждом столбце массивов (сечение области), описывающих наноразмерные области, и формуле (4) определяем истинный размер нанообъекта, по данному сечению.

В области изображения непосредственно кончика зонда несколвко видоизменяем алгоритм, а. именно, находим радиус кривизны изображения кончика, и точку центра, соответствующей окружности. Зная значение интенсивности в этой точке, также по формуле (4) находим удвоенное значение радиуса кривизны (R = 2 ) кончика зонда. При этом, если выполняется условие b << А, формула (4) преобразуется к виду

R

;А С

I

-

Io ■

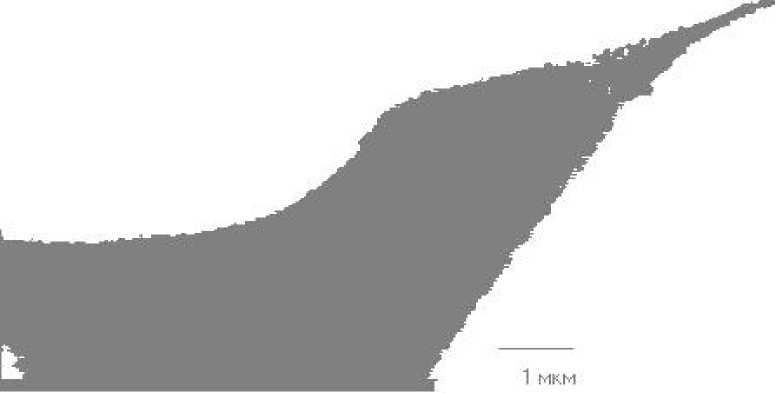

Рис. 2. Геометрическое изображение зонда.

На рис. 2 приведено геометрическое изображение зонда, полученное в резулвтате обработки его оптического изображения.

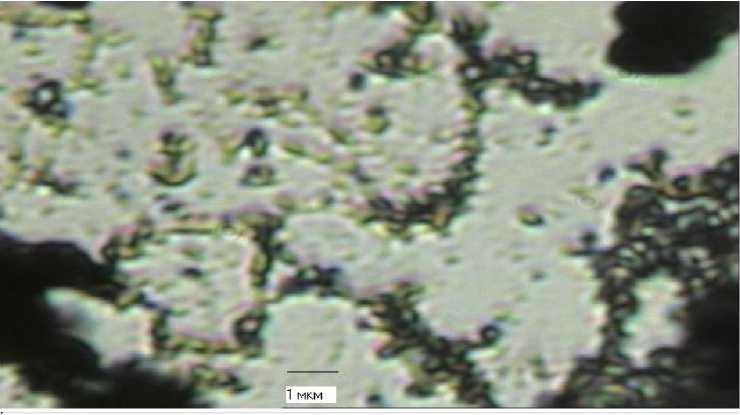

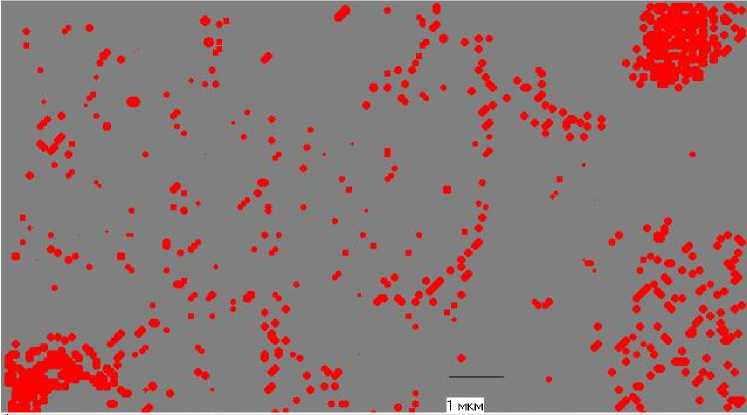

Другим характерным амплитудным нанообъектом являются частицы тонера. Известно, что диаметр этих частиц не преввипает 100 нм. На рис. 3 приведено оптическое изображение россыпи частичек тонера. Применяя описанный алгоритм к данному изображению, получаем истинное изображение нанообъектов, рис. 4.

Рис. 3. Оптическое изображения частичек тонера.

Рис. 4. Геометрическое изображения частичек тонера.

4. Заключение

Предложенный и апробированный в работе оптический метод анализа, изображений позволяет проводить исследования амплитудных объектов с характерным размером менее 100 нм. Теоретический предел разрешения определяется формулой (5). В отличие от ближнепольной и интерференционной микроскопии [2, 3], предложенный метод не является сканирующим. Применение в качестве фотоприемника современных ПЗС-матриц позволяет зафиксировать распределение интенсивности падающего излучения по площади ПЗС-матрицы и определить при помощи предложенной методики геометрические размеры исследуемых объектов. При этом основная работа по анализу и формирования изображения переносится на. ЭВМ. Применяя описанный алгоритм к изображению, возникающему в результате взаимодействия рассеяния оптического излучения при взаимодействии с амплитудными микро- и нанообъектами, получаем истинное изображение этих объектов.

Список литературы Определение параметров амплитудных изображений микро- и нанообъектов при помощи излучения оптического диапазона

- Тычипский В.П. Корерентная фазовая микроскопия внутриклеточных процессов // УФН. 2001. Т. 171, № 6. С. 649 662.

- Жданов Г.С., Либенсон М.Н., Марциновский Г.А. Оптика внутри дифракционного предела: принципы, результаты, проблемы // УФН. 1998. Т. 168, № 7. С. 801 801.

- Andreev V.A., Indukaev К. V. The problems of subravleigh resolution in interference microscopy //j. of Russ. las. Res. 2003. V. 24, N 3. P. 220 236.

- Sommerfeld A. Lectures on Theoretical Physics: Optics. Academic Press, 1964. 383 p.