Определение параметров глубокорыхлителей для обработки почвы в засушливых условиях

Автор: Щиров Владимир Николаевич, Пархоменко Галина Геннадьевна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 4 (20), 2012 года.

Бесплатный доступ

Раскрываются особенности глубокой обработки почвы в южных регионах России в условиях сухого климата. С учётом этих особенностей проанализированы недостатки существующих и разработана новая методика определения параметров глубокорыхлителей, осуществляющих качественную обработку почвы с наименьшими затратами энергии.

Обработка почвы, комбинированный агрегат, глубокорыхлитель, рабочий орган, физико-механические свойства почвы, энергоёмкость, теория подобия, параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/140204187

IDR: 140204187 | УДК: 631.316.22.53

Текст научной статьи Определение параметров глубокорыхлителей для обработки почвы в засушливых условиях

При разработке почвообрабатывающей машины для глубокого рыхления возникает необходимость определения её параметров. Приведенные в литературе методики определения параметров глубокорых-лителей имеют следующие основные недостатки:

-

• не учитываются физико-механические свойства обрабатываемой почвы при выборе параметров глубокорыхлителей, а если учитываются, то только в виде эмпирических коэффициентов, характеризующих конкретные почвенно-климатические условия и зачастую непригодные для засушливого земледелия;

-

• не рассматриваются наименее энергоёмкие деформации разрушения пласта почвы при обосновании параметров рабочих органов;

-

• отсутствует взаимосвязь выбранных параметров с качественными показателями технологического процесса глубокой обработки почвы.

В связи с этим необходимо разработать методику определения параметров глубокорыхлителей, адаптированных к почвенно-климатическим условиям южных регионов России, обеспечивающих каче- ственную обработку почвы с наименьшими затратами энергии.

Южные регионы России характеризуются аридностью климата, поэтому обработка должна быть влагосберегающей, что достигается путём создания различных по структурному составу и плотности сложения слоёв при рыхлении пласта почвы. Известно, что операции глубокой обработки почвы являются наиболее энергоёмкими в технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Помимо этого сухие почвы обладают высокой прочностью, и на их обработку расходуется больше энергии.

Глубокая обработка почвы характеризуется пространственностью взаимодействия пласта и рабочего органа.

При разрушении пласта почвы рабочим органом глубокорыхлителя за пределами лобовой поверхности долота образуется прорезь с боковыми расширениями трапециевидного сечения. Согласно теории грунтов [1], при взаимодействии пласта с рабочим органом глубокорыхлителя разрушение происходит в результате развития сложного напряжённого состояния: перед лобовой поверхностью долота – сдвигом

(сколом) при сжатии, в боковых расширениях прорези – отрывом при растяжении, а возле режущей кромки долота – срезом при сжатии. Известно, что сопротивление разрушению пласта в боковых расширениях прорези по отношению к единице площади их сечения в несколько раз меньше, чем сопротивление, отнесённое к единице площади перед лобовой поверхностью долота. Это объясняется тем, что при сжатии требуется создать разрушающие напряжения в несколько раз больше, чем при растяжении [2]. Поэтому при разработке рабочего органа для глубокой обработки почвы необходимо обосновать его параметры таким образом, чтобы возможно большая часть пласта разрушалась под действием наименее энергоёмких деформаций растяжения, т.е. боковые расширения прорези должны быть наибольшими по сравнению с площадью поверхности долота.

В результате исследования нами получено выражение (1), характеризующее соотношение площадей (5), боковых расширений прорези и лобовой поверхности долота [3]:

-

5 = d^O^^) > 2 (1)

где а - глубина рыхления, м;

I / - длина долота, м;

Р - угол крошения почвы, град;

ф , р - углы внешнего и внутреннего трения, град;

b - ширина долота, м.

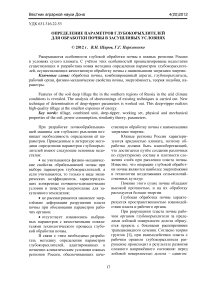

При 5 > 2 пласт почвы разрушается преимущественно в боковых расширениях прорези (рис. 1) деформациями растяжения, т.е. с наименьшими затратами энергии.

Угол наклона боковых расширений прорези определяется углом скола почвы, поэтому лапы (при их наличии) целесообразно располагать под тем же углом, вписав рабочий орган глубокорыхлителя в форму прорези. Прорезь трапециевидной формы образуется при взаимодействии пласта с долотом и стойкой глубокорыхли-теля, а при наличии лап, расположенных в поперечно-вертикальной плоскости под углом скола почвы, выполняется дополнительное крошение и укладка структурных агрегатов в боковых расширениях прорези.

На долоте глубокорыхлителя преобладают деформации сжатия, при достижении определённой величины которых происходит сдвиг (скол) слоя почвы, который поднимаясь по рабочему органу, подвергается дополнительному крошению. В некоторых случаях подпор пласта может оказаться недостаточным для подъёма по рабочему органу, при этом почва сгружива-ется перед ним, образуя так называемые застойные зоны (призмы волочения). В результате пласт движется не по рабочему органу, а по почве застойной зоны, возникает дополнительное сопротивление, приводящее к увеличению энергозатрат глубо-корыхлителя. Чтобы сгруживания не возникало, подпор пласта должен быть достаточным, т.е. создавалось давление почвы при движении по рабочему органу большее сопротивления сжатия (5).

Ранее мы определили исходя из анализа деформации пласта [4], условия (2), при соблюдении которого сгруживания почвы не возникает перед рабочим органом глубокорыхлителя:

v 2 ү ( sin^p + p) _ s. n 2 (№£))c ot0S + p) + lgY s jn (/^P+^^+c os ( ^+P+3 p ) c ot(P + (p )

где V - скорость движения, м/с;

у - плотность почвы, кг/м3;

(р , р - углы внешнего и внутреннего трения, град;

-

- длина рабочего органа, м;

-

- ускорение свободного падения, м/с.

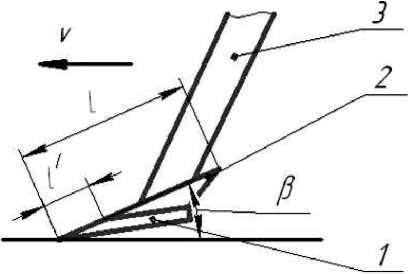

а

Рис. 1. Параметры глубокорыхлителя: а – в продольном направлении; б – в поперечном направлении;

1 – долото; 2 – лапа; 3 – стойка

Анализ полученного условия свидетельствует о том, что процесс возникновения сгруживания перед рабочим органом определяется величинами его длины и угла крошения при допускаемой скорости движения и требуемой плотности сложения обрабатываемого слоя; зависит от физикомеханических свойств почвы, но не зависит от поперечного сечения пласта.

В поперечном сечении почвенного пласта, обработанного глубокорыхлителем, содержатся неразрушенные гребни над дном борозды в результате особенностей процесса несплошного резания почвы чизельным рабочим органом. В агротехниче- ских требованиях не содержится сведений о том, какую часть пласта в поперечном сечении допускается оставлять необработанной; в отдельных случаях приводится наибольшая высота гребня, но соотношение обработанной и необработанной площадей отсутствует. Болгарским исследователем [5] установлено, что площадь обработанного глубокорыхлителем пласта почвы в поперечном сечении должна составлять около 60%. Поэтому мы ввели степень разрыхленности почвы (<0, в качестве оценочного показателя (3) при определении параметров глубокорыхлителя [6]:

5=(1-

(М-Ь)

(п -1 )-Р— T^nt3 п

і^+ (М - ЬУl^-s і п/

((п - 1 )М + Ь}-а

)) • 100%,

где М - расстояние между рабочими органами в поперечном направлении, м;

и - количество рабочих органов.

Оценочный показатель определяет соотношение обработанной и общей площадей поперечного сечения пласта, выраженное в процентах. При ^ = 60% глубо-корыхлитель осуществляет качественную обработку почвы с допускаемой высотой гребня (гребнистого дна борозды).

Из анализа полученной зависимости следует, что расстояние между рабочими органами глубокорыхлителя в поперечном направлении зависит от размеров долота и глубины обработки. Физико-механические свойства почвы не оказывают существенного влияния на выбор расстояния между рабочими органами.

При разработке глубокорыхлителей необходимо учитывать, что их функционирование протекает в условиях изменяю- щихся внешних воздействий, обусловленных различными факторами, к которым относятся физико-механические свойства почвы. Внешние воздействия в сочетании с выбранными параметрами оказывают влияние на показатели технологического процесса глубокой обработки почвы, которые для подобных машин являются определёнными. Такая интерпретация функционирования глубокорыхлителей позволяет использовать для выражения связи между их параметрами и физико-механическими свойствами теорию подобия.

С помощью информационно-статистического моделирования и теории подобия по результатам испытаний на СевероКавказской МИС ряда глубокорыхлителей, рекомендованных к применению в сельском хозяйстве (протоколы и отчёты с1984 по 2006 гг.), нами получена зависимость (4), связывающая параметры машин с физико-механическими свойствами почвы [7]:

Рт/Н^а2

о, Па

0,25

в,°

V 0,15 1,м

0,18

0,13

0,08

1 1,5

2 2,5 3

g^a/v2

3,5

B/a

а

б

S

0,05

0,07

0,15

0,2

1',м

0,25

0,09

0,3

Ь,м

0,

0,4

M, м

0,6

0,09

0,07 b, м

0,05

0,7

в г

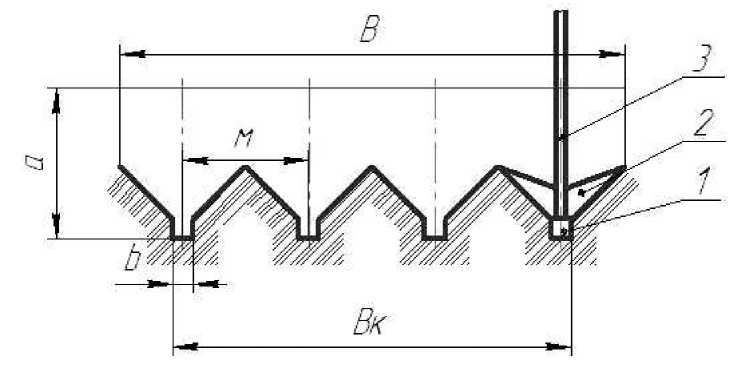

Рис. 2. Графики для определения режимов работы и параметров комбинированных агрегатов где Рт – тяговое сопротивление глубокорыхлителя, H;

B – рабочая ширина захвата глубокорыхлителя, м;

H – твёрдость почвы, Па.

С помощью полученной зависимости можно по тяговому сопротивлению для определённого класса трактора выбрать ширину захвата глубокорыхлителя с учётом физико-механических свойств почвы. Полученные зависимости (1–4) графически представлены на рисунке 2.

По полученным графикам можно определить параметры глубокорыхлителей, осуществляющих качественную обработку почвы в засушливых условиях с наименьшими затратами энергии, в следующей последовательности:

-

• исходя из требуемой глубины ( а ) , выбираются размеры стойки, которую для снижения энергоёмкости обработки почвы целесообразно устанавливать с наклоном (до 45°) в продольном и поперечном направлениях [2];

-

• с помощью полученной графической зависимости а (рис. 2) выбирается угол крошения (/?) и длина рабочего органа (/) из условия невозникновения сгру-

- живания почвы;

-

• из конструктивных соображений и с учётом рекомендаций [8] выбирается

схема расположения, количество (л) и расстояние между рабочими органами; определяется ширина захвата глубокорых-лителя (В), исходя из минимального тяго вого сопротивления (Рт) и допускаемой по агротребованиям скорости движения

(v) с помощью полученной графической зависимости б (рис. 2);

-

• определяется длина

(/ / ) и ширина

( ) долота, исходя из условия преоблада- ния деформаций растяжения при разрушении пласта почвы, с помощью полученной графической зависимости в (рис. 2);

-

• проверяется соблюдение требуемой степени разрыхленности почвы ( ) с по-

= 0,033 + 0,009 • В + 0,002 • (^Ү , (4)

Н • а 2 а \г2 /

мощью полученной графической зависимости г (рис. 2) при выбранной ширине долота ( ) и уточняется расстояние между рабочими органами в поперечном направлении ( М) .

С помощью разработанной методики можно по графическим зависимостям без громоздких вычислений быстро и достаточно точно определить параметры глубо-корыхлителей для различных тяговых классов агрегатирующего трактора с учётом физико-механических свойств почвы и требуемых показателей технологического процесса обработки почвы в засушливых условиях юга России.

Параметры глубокорыхлителей для обработки почв в условиях засушливого земледелия, полученные с использованием предложенной методики, использованы в конструкциях агрегатов, обеспечивающих выполнение качественных показателей технологического процесса глубокой обработки почвы при наименьших затратах энергии. К ним относятся КАО-2, КАО-10-35, УНС-3, УНС-5, ЧСВ-3,6, ПГР-4 и др. Комбинированные агрегаты нашли широкое применение в хозяйствах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.

Список литературы Определение параметров глубокорыхлителей для обработки почвы в засушливых условиях

- Зеленин А.Н. Лабораторный практикум по резанию грунтов/А.Н. Зеленин, Г.Н. Карасёв, Л.В. Красильников -Москва: Высшая школа, 1969. -С. 257-259.

- Щиров В.Н. Обоснование способа основной обработки пересушенных почв растягивающими деформациями/В.Н. Щиров, Г.Г. Пархоменко//Проблемы борьбы с засухой: сб. научн. трудов. -Т. 2. -Ставрополь, 2005 -С. 31-37.

- Пархоменко Г.Г. Влияние параметров безотвального рабочего органа на энергоёмкость технологического процесса глубокой обработки почвы/Г.Г. Пархоменко, В.Н. Щиров//Ресурсосберегающие технологии: возделывание и переработка сельскохозяйственных культур: сб. научн. тр. ВНИПТИМЭСХ, 2009. -С. 30-39.

- Пархоменко Г.Г. Анализ процесса деформации пласта почвы рабочими органами для глубокого рыхления/Г.Г. Пархоменко, В.Н. Щиров//Исследование и разработка современных технологий и средств механизации юга России: сб. научн. тр. ВНИПТИМЭСХ, 2007. -С. 5563.

- Джамбов В. Изследоване вьрху работата на машините за дьлбоко разрохване/В. Джамбов//Сельскостопанска техника. -1979. -№ 4. -С. 3-9.

- Щиров В.Н. Определение взаимосвязи параметров рабочего органа с качественными показателями технологического процесса глубокой обработки почвы//Вестник аграрной науки Дона. -2008. -Вып. 1. -С. 45-52.

- Пархоменко Г.Г. Использование теории подобия при определении параметров и режимов работы глубокорыхлителей/Г.Г. Пархоменко, В.Н. Щиров//Ресурсосберегающие технологии и техническое обеспечение для информационного развития агропромышленного комплекса: сб. научн. тр. СКНИИМЭСХ, 2010. -С. 19-32.

- Труфанов В.В. Глубокое чизелевание почвы/В.В. Труфанов -Москва: Агропромиздат, 1989 -С. 51-69.