Определение параметров остаточной жесткости дефектных зданий на основе лазерных отображений колебаний и решения обратной задачи динамики

Автор: Соболев В.И., Пинус Б.И.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Строительные материалы и изделия (технические науки)

Статья в выпуске: 1 (72), 2019 года.

Бесплатный доступ

Приводится описание методики оценки остаточной жесткости и уровня накопления дефектов зданий и сооружений на основе анализа величин параметров собственных колебаний, определенных бесконтактным способом, при помощи высокоточного лазерного виброизмерителя. Лазерное отображение собственного колебательного процесса при спектральном преобразовании позволяет экспериментально определить фактические собственные динамические параметры сооружения и потерю жесткостных свойств в процессе эксплуатации, что, в свою очередь, определяет количественную меру оценки накопленных дефектов здания. На основе решения обратной задачи динамики разработана методика определения параметров остаточной жесткости из выражений собственных частотных характеристик, соответствующих колебаниям низшего тона. Предложенная ме-тодика позволяет произвести интегральную (комплексную) оценку остаточной жесткости несущих конструкций здания при горизонтальных воздействиях, не производя демонтаж ограждающих конструкций со всеми технологическими преимуществами обследований, вытекающими из этого обстоятельства.

Частота колебания, виброизмеритель, спектральные преобразования, лазер, остаточная жесткость, накопление дефектов, обратная динамика

Короткий адрес: https://sciup.org/142228763

IDR: 142228763 | УДК: 624.131

Текст научной статьи Определение параметров остаточной жесткости дефектных зданий на основе лазерных отображений колебаний и решения обратной задачи динамики

Проблема оценки технического состояния и остаточных функциональных свойств домов серии 1-335 существует уже второе десятилетие в различных регионах России. Проблемы такого рода определены необходимостью решения вопросов о возможности и целесообразности проведения реконструктивных и ремонтных мероприятий, с одной стороны, и решением вопросов об очередности сноса зданий в случае невозможности их дальнейшей эксплуатации - с другой. При этом крайне остро встают не только вопросы экономического характера, но и вопросы безопасности продолжения эксплуатации этих зданий [3].

Решение проблемы целесообразности проведения реконструктивных и ремонтных мероприятий и дальнейшей безопасности эксплуатации зданий достаточно трудоемко и в общем случае влечет за собой формирование совокупности объективных данных, полученных в результате обследования технического состояния конструктивных элементов зданий.

Очевидно, что при проведении реконструктивных мероприятий очень трудно совместить экономическую целесообразность с гарантией продолжительной работы зданий. Попытка же усиления таких конструктивных элементов не может рассчитывать на значительное продление срока безопасной эксплуатации, поскольку в ряде случаев железобетонные конструкции как таковыми уже не являются. Возникает совершенно очевидный вывод о том, что наличие значительных дефектов несущих конструкций может делать несостоятельным и бессмысленным усиление и реконструкцию зданий.

В этих условиях отсутствует необходимость детального обследования второстепенных конструктивных элементов зданий, и наличие достаточных дефектностей несущих конструкций является достаточным условием для решения вопроса о необходимости прекращения эксплуатации здания.

Цель исследования

Со всей очевидностью возникает вопрос о степени потери безопасности здания, напрямую определенной уровнем дефектности несущих конструкций и особо актуальный в условиях районов сейсмической активности. Другими словами, появляется необходимость сформировать методически обоснованную количественную оценку уровня потери безопасности здания на основе некоторых доступных для определения параметров состояния несущих конструкций.

Материалы и методы исследования

Совершенно очевидно, что накопление дефектов различного рода в несущей конструкции сопровождается неизбежной потерей ее жесткости, и величина потери жесткостных свойств может являться количественной мерой оценки потери уровня безопасности несущей конструкции или здания в целом. Безусловно, зависимость потери безопасности не может выражаться некоторой детерминированной функциональной зависимостью от потери жесткост-ных свойств конструкции, однако корреляция этих факторов не подлежит сомнению. Таким образом, первоочередной задачей оценки потери безопасности здания является определение уровня потери жесткостных свойств по сравнению с некоторыми величинами изначально определенными соображениями безопасности и заложенными в проекте здания [3]. Очевидно, что оценка остаточных жесткостных свойств делает возможной оперативную интегральную оценку состояния здания, отражающую остаточные свойства различных его элементов и позволяющую ответить на вопрос о состоянии зданий наиболее опасных для дальнейшей эксплуатации [15]. В рамках решения этой задачи были проведены экспериментальные и аналитические исследования по определению динамических параметров и остаточной жесткости зданий серии 1-335 в г. Иркутске. Замеры динамических параметров производились при помощи бесконтактного лазерного виброизмерителя RSV-150 (Германия), который использовался для определения частот собственных колебаний зданий в продольном и поперечном направлениях (рис. 1).

Собственные колебания зданий возбуждались при помощи импульсных воздействий, которые реализовались при помощи ударника массой 32 кг. Аналогичные испытания строительных конструкций, в том числе и зданий, практиковались ранее, начиная с 1979 г. Используемая масса ударника при этих испытаниях достигала нескольких тонн. Необходимость использования таких массивных ударников была определена малой чувствительностью измерительной аппаратуры, требующей достаточно высокой интенсивности колебательных процессов. Очевидно, что ударные воздействия такой интенсивности могут быть достаточно опасными для ветхих зданий, прочностные свойства которых заранее не определены. При проведении испытаний с использованием высокоточного лазерного виброизмерителя RSV-150 необходимость 56

использования такой большой массы отпадает в силу очень высокой чувствительности лазерного измерителя, позволяющего регистрировать перемещения до долей микрон. Для фиксации шумовых помех, регистрируемых прибором RSV-150, проводились многократные замеры шумовых колебаний зданий от воздействий движения транспорта и случайных колебаний.

Рисунок 1 - Общий вид виброизмерительного комплекса RSV-150

Шумовые колебания подвергались частотным отображениям, и наличие частотных пиков, свойственных шумовым процессам, исключалось из рассмотрения спектральных отображений после импульсного воздействия. В процессе обследований замерялись величины перемещений при колебаниях конструкций зданий в горизонтальных направлениях вдоль поперечной и продольной оси каждого здания. Выбор горизонтальных направлений определен тем обстоятельством, что горизонтальные составляющие сейсмических воздействий являются наиболее интенсивными и опасными для сохранения целостности зданий [1, 5]. Колебательные процессы в виде скоростей перемещений точек поверхности зданий фиксировались в оцифрованном виде в памяти жесткого диска ПК (ноутбука).

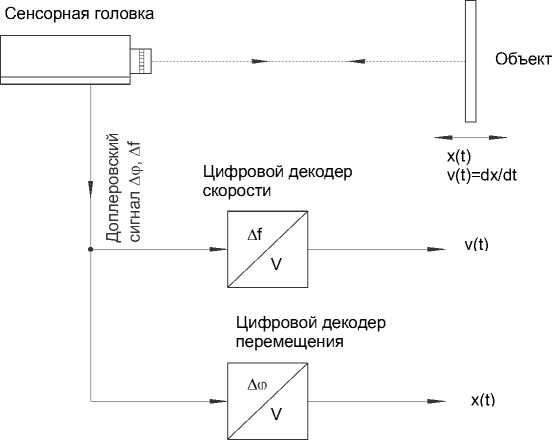

Рисунок 2 - Схема передачи сигналов в измерительном комплексе RSV-150

Дальномерный виброметр ( Remote Sensing Vibrometer ) RSV-150 является универсальным прибором, применяемым для измерения колебаний конструкций, находящихся на большом расстоянии. В зависимости от амплитуды колебаний и отражающих свойств поверхности расстояние до объекта исследования может составлять от 5 до 300 м. Для получения характеристик механических колебаний или нестационарных перемещений в лазерных виброметрах используется принцип гетеродинного интерферометра, формирующего высокочастотный несущий сигнал на фотодетекторе при помощи ячейки Брэгга. Для выполнения измерения вибрации луч гелий-неонового лазера направляется на колеблющийся объект и отражается от него. В связи с возникновением эффекта Доплера скорость и перемещение колеблющегося объекта формируют частотную или фазовую модуляцию. Данная модуляция восстанавливается в модуле обработки сигналов при помощи соответствующего демодуляторов (или декодеров). Информация о скорости восстанавливается по частотной модуляции доплеровского сигнала.

Величины скоростей или перемещений точек объекта фиксируются через равные очень малые промежутки времени (от тысячных до миллионных долей секунды), образуя дискретизированные функции от времени и оцифровываются на электронном носителе, сохраняясь в памяти ПК (рис. 3).

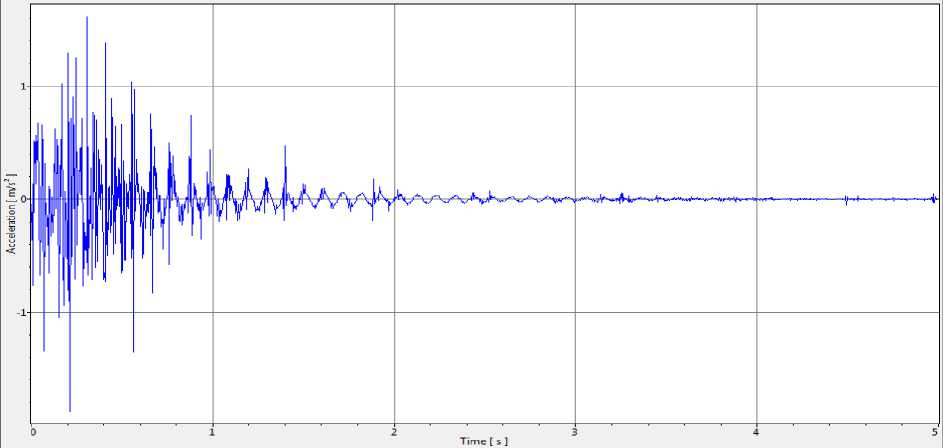

Рисунок 3 - Пример лазерного отображения процесса собственных колебаний

Для отображения и анализа результатов измерения при помощи ПК используется программное обеспечение Polytec Vibrometer Software ( VibSoft ). Далее осуществляется высокоточное спектральное отображение результатов измерений при помощи преобразований Фурье. Спектральные функции также сохраняются в памяти ПК в отдельных файлах. Необходимые для оценки величины частот и формы собственных колебаний зданий, не имеющих дефектов, определены с помощью метода конечных элементов (МКЭ) [9-11].

При этом расчетная модель здания [5, 6, 12, 13] формировалась в виде пространственного ансамбля стержневых и плоских (оболочечных) конечных элементов (КЭ), аппроксимирующих геометрию несущих конструкций здания, их жесткостные и инерционные параметры, способы соединения различных конструктивных элементов, а также способы опирания несущих конструкций. Нагрузки и воздействия на несущие конструкции здания в соответствии с принципами формирования конечно-элементной модели дискретизированы в узлах последней.

Расчет напряженно-деформируемого состояния выполнен с использованием программного комплекса SCAD 11.5 [8], имеющего сертификат Госстроя РФ.

Результаты исследований и их обсуждение

Для численной оценки динамических свойств здания, не подверженного повреждениям, было определено 3 формы собственных колебаний модели.

Наибольшему периоду собственных колебаний соответствует первая колебательная форма с подавляющим проявлением поступательных перемещений узлов модели в направлении вдоль цифровых осей здания. Вторая колебательная форма характеризуется скручиванием дисков перекрытий в горизонтальных плоскостях относительно вертикальной оси здания. Для третьей колебательной формы (0,091 с) характерно подавляющее проявление поступательных перемещений узлов модели в направлении вдоль буквенных осей здания. Для всех трех форм характерны сохранение постоянства знака перемещений по всем направлениям и возрастание их абсолютных величин при удалении от опорных узлов

Методика оценки остаточной жесткости зданий основана на измерении частоты собственных колебаний основного тона, обязательной при обследовании зданий и сооружений в сейсмических активных районах [6]. Предложенная методика является вариантом бурно развивающихся в настоящее время за рубежом методов обратной задачи динамики [16, 17], позволяющих определять конструктивные параметры сооружений по определенным динамическим параметрам. В востребованном случае при обследовании изношенных зданий достаточным для определения остаточной жесткости является определение собственной частоты колебаний низшего тона. Кратко изложим основные положения предложенной методики, используя известные положения строительной механики. Собственные колебания основного тона осуществляются по первой колебательной форме с минимальной частотой собственных колебаний (первой частотой собственных колебаний - to ). Частоты колебаний всех точек здания при проявлении колебательной формы одинаковы и равны to , а их колебания отличаются только амплитудами [2, 4, 6].

Известно, что собственные колебания здания по первой колебательной форме можно описать уравнением вида d2x

m--+ r • x = 0

dt2 , где r - жесткость здания, а m - приведенная масса здания [4, 2].

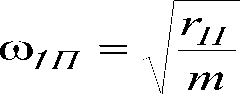

Частоты собственных колебаний по первой форме (частота основного тона) определяются в виде toi=аr; m

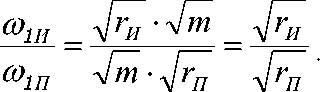

Пусть ®1и - частота колебаний здания с дефектами, определенная при инструменталь- ных замерах, а to^п - проектная частота здания, которая определена при отсутствии дефектов здания. Тогда to1И =

где г и , г п - значения жесткости здания, полученные инструментально при наличии дефектов и значения жесткости, полученные при проектировании жесткости, т.е. при отсутствии дефектов.

Ю7 И

Отношение частот определяет относительную величину жесткости дефектного

®7П здания к зданию без дефектов.

Используя формулы (2) и (3), имеем

Возведя обе части равенства (4) в квадрат, получаем

f ^) 2 = rk

I ®1п J rn

Правая часть равенства (5) отражает относительную величину остаточной жесткости по отношению к исходной в долях единицы. Величина ®/ и получена при помощи измерений. При этом величины перемещений или скоростей подвергаются спектральному преобразованию, которое выполняется программным обеспечением прибора RVS-150 , и из них определяется минимальная величина, отсутствующая в замере шумов.

Заключение

Таким образом, показания прибора используются для определения величины остаточной жесткости, а также потери жесткости, определяющей уровень накопления дефектов. Точность измерений (до долей микрон) позволяет использовать малые ударные воздействия, что исключает риск обрушения дефектных конструкций и гарантирует линейность колебательных процессов, примененную в проектировании и расчете зданий при определении частот собственных колебаний. По приведенной методике с использованием описанного лазерного оборудования и результатов замеров, приведенных выше, получены результаты обследования шести зданий серии 335 г. Иркутска, позволяющие сделать оценку потери жесткости и суммарных накоплений дефектов в конструкциях зданий.

Полученные результаты сопоставимы с результатами детальных обследований, проведенных ранее. Для зданий наиболее ранней застройки величины потерь жесткости достигают более пятидесяти процентов, что свидетельствует о чрезвычайном износе несущих конструкций зданий. Необходимо отметить, что предлагаемый вариант определения остаточной жесткости зданий исключает необходимость дополнительных исследований единственности решений и вероятность проявления некорректности решения, возможной при более сложных вариантах решения обратной задачи динамики [14, 16, 17].

Список литературы Определение параметров остаточной жесткости дефектных зданий на основе лазерных отображений колебаний и решения обратной задачи динамики

- Айзенбегр Я.М. Развитие концепций и норм антисейсмического проектирования, ЦНИИСК, ГНЦ «Строительство». М., 1997. 73 с.

- Киселев В.А. Строительная механика. Специальный курс. М.: Стройиздат, 1969. 371 с.

- Пинус Б.И., Моргаев Д.Е. Оценка остаточного ресурса сейсмостойкости зданий серии 1-335 кс в г. Иркутске // Тез. докл.V Российской нац.конф. по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию с междунар. участием/ Центр исследований сейсмостойкости сооружений. М.: ГУП ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 2003. С.81.

- Снитко Н.К. Динамика сооружений. М.: Госстройиздат, 1960. 357с.

- Соболев В.И. Расчет многоэтажных зданий, различных конструктивных систем на горизонтальное сейсмическое воздействие с учетом пространственного деформирования // Математическое моделирование в механике сплошных сред на основе методов граничных и конечных элементов: тр.XVIII Междунар. конф. - СПб.: НИИХ СПбГУ, 2000. Т. 1. С. 217.