Определение параметров переходных процессов по цифровым данным

Автор: Муссонов Г.П., Никонова П.А., Просекин И.Н.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 10-2 (49), 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе получены аналитические выражения для вычисления текущего значения постоянной составляющей гармонического сигнала, начального значения апериодической составляющей переходного процесса и текущего значения постоянной времени затухания апериодической составляющей электрического сигнала на основе обработки массива мгновенных значений напряжений и токов всех трех фаз. Оценена точность определения значений постоянной и апериодической составляющих сигнала.

Переходный процесс, постоянная составляющая тока, апериодическая составляющая переходного процесса, постоянная времени апериодической составляющей

Короткий адрес: https://sciup.org/170186824

IDR: 170186824 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11106

Текст научной статьи Определение параметров переходных процессов по цифровым данным

Точности определения параметров переходных процессов уделяется большое значение, поэтому оценим погрешность приближения производной синусоидального сигнала аj΄(ti) отношением разности двух рядом стоящих измерений к интервалу дискретизации, то есть аj΄(ti) = ((аj(ti)- аj(ti-1))/Δt) = Δаj(ti)⁄Δt. (1)

Исследования показали, что для уменьшения погрешности вместо приближения Δаj(ti)⁄Δt, стоящего справа от знака равенства в выражении (1), лучше использовать среднее значение двух рядом стоящих приближений, то есть следующее выражение:

аj΄(ti) = (Δаj(ti)⁄Δt+ Δаj(ti-1)⁄Δt)/2 = (аj(ti)-аj(ti-

2))⁄2/Δt. (2)

В формуле (6) [1] выражение (2) имеет вид (аj(tk/4-1) - аj(tk/4+1))/2/Δt, так как согласно алгоритму определения параметров апериодической составляющей точка аj(tk/4) фиксирована, и для увеличения точности мы вынуждены отступать от неё симметрично влево и вправо на одно измерение. Из выражений (1-2) видно, что точность приближения растёт с увеличением количества измерений k в течение одного периода, так как рост значения k приводит к уменьшению Δt – величины интервала дискретизации.

Результаты анализа погрешности, полученной заменой точного значения производной синусоидального сигнала по времени, равного ω∙cos(ω∙ti+φj), его приближением, для разного количества интервалов дискретизации k, рекомендованных [2], приведены в таблице. Во второй и третьей колонках таблицы приведены значения набольшей абсолютной погрешности, полученные заменой значения гармонической составляющей производной, равного cos(ω∙ti+φj), его приближённым значением, соответственно по формулам (1) и (2), где Δt измеряется в радианной мере Δt = πТ=π/f. Из анализа этих колонок видно, что точность приближения по обеим формулам (1) и (2) увеличивается с ростом количества интервалов дискретизации k.

Таблица. Исследования погрешности замены точного значения синусоидального сигна- ла его приближением

|

Значение интервалов дискретизации k |

Набольшая абсолютная погрешность приближения (1) |

Набольшая абсолютная погрешность приближения (2) |

Отношение погрешностей |

Аппроксимация погрешности приближения (2) |

Относительная погрешность аппроксимации, % |

|

10 |

0,309017 |

0,064510716 |

4,79 |

0,065063779 |

0,857319124 |

|

16 |

0,193839 |

0,025504642 |

7,60 |

0,025475336 |

0,11490357 |

|

20 |

0,155792 |

0,016368357 |

9,52 |

0,016322416 |

0,280669085 |

|

40 |

0,078378 |

0,004107265 |

19,08 |

0,004094771 |

0,304190905 |

|

80 |

0,03925 |

0,001027767 |

38,19 |

0,001027247 |

0,050599047 |

|

160 |

0,019632 |

0,000257001 |

76,39 |

0,000257703 |

0,273202159 |

|

200 |

0,015707 |

0,000164485 |

95,49 |

0,000165114 |

0,382354696 |

Также для сравнения точности приближения в четвёртой колонке таблицы приведено отношение значений погрешности, вычисленных по формуле (1), к значениям погрешности, вычисленных по формуле (2). Откуда видно, что точность приближения по формуле (2) в 4,79 раза выше для минимального интервала дискретизации k=10 и в 95,49 раза выше для максимального интервала дискретизации k=200.

В эксплуатации для каждого конкретного цифрового измерительного прибора, у которого значение k является внутренней характеристикой, можно сразу определить погрешность приближения производной синусоидального сигнала, как функции количества интервалов дискретизации k.

Этому посвящены две последние колонки таблицы. В предпоследней колонке таблицы приведены результаты аппроксимации набольшей абсолютной погрешности, полученные приближением по более точной формуле (2), выражением 6,4319 k-1,995, значения коэффициентов которого вычислены методом наименьших квадратов по данным первой и третьей колонок таблицы. В последней колонке таблицы приведена относительная погрешность этой аппроксимации, из которой видно, что для любого прибора погрешность аппроксимации не превышает одного процента.

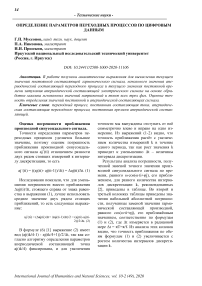

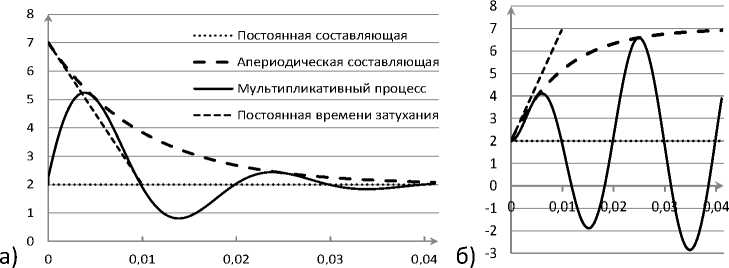

Идентификация и определение параметров мультипликативной апериодической и постоянной составляющих.

Постоянная

составляющая

Апериодическая составляющая

Мультипликативный процесс

Постоянная времени затухания

На рисунке график мультипликативного апериодического процесса видно, что ось синусоиды основного гармонического сигнала либо совпадает с осью абсцисс, когда нет постоянной составляющей, либо перемещается параллельно оси абсцисс вверх или вниз в зависимости от знака и величины постоянной составляющей, а все апериодические изменения связаны только с амплитудой основного гармонического сигнала.

При наличии мультипликативной апериодической составляющей описывается одним из следующих математических выражений:

-

- для убывающей мультипликативной апериодической составляющей

аj(ti) = Xnj+AMj^exp(-ti / тмjl)•sin(юti+ф); (3)

-

- для возрастающей мультипликативной апериодической составляющей

аj(ti) = ХПj+Амjf (1 - exp(-ti / тмj|)■)■sin(toti+ф), (4)

где для формул (3, 4) приняты следующие обозначения:

АмЛ, АмЛ- начальное значение убывающей и возрастающей мультипликативной апериодической составляющий, единицы измерения сигнала, В или А, тм|';. тмЛ - постоянная времени затухания убывающей и возрастающей мультипликативной апериодической составляющий, с.

остальные обозначения приведены в [1] при экспликации к формулам (1-4).

Определение постоянной составляющей сигнала при мультипликативном воздействии использует факт равенства нулю значения гармонического сигнала в точках 0±kn, где k=1,2, „., то есть при пересечении гармоническим сигналом оси абсцисс. Если текущее значение электрического сигнала в этих точках отлично от нуля, то значит, присутствует постоянная составляющая, значения которой могут быть как положительными, так и отрицательными. Приведённые далее выводы базируются на [3].

Таким образом, зная постоянную составляющую гармонического сигнала, запишем выражение (3) в виде аj(ti) - ХП = Ам|exp(-ti / тмj|)■sin(toti+ф). (5)

Учитывая, что функция sin(mti) равна единице в точках, когда аргумент принимает значения л/2±кл = N/4±kN/2, где k=1,2, .., то в этих точках выражение (5) примет вид аj(tх-N/4) - ХП = A^exp(-tx-N/4 / тмЛ), (6)

где аj(tх) - значение гармонической составляющей j-го процесса в момент времени tх, когда этот сигнал пересекает ось абсцисс, единицы измерения сигнала, В или А, аj(tх-N/4) - значение j-го процесса, которое было четверть периода N/4 назад, единицы измерения сигнала, В или А.

В уравнении (6) два неизвестных параметра Ам↓ и τм↓. Используя результат измерения в точке аj(tх-3N/4), получим второе уравнение аналогичное (6), совместно решая которые относительно неизвестных Ам; и тм; найдём их

Ам; = (аj(tх-N/4) - ХП)•exp(tх-N/4 / тм;), тм; = 0,5Т / ln( / (аj(tх-N/4) - ХП) / (аj(tх-3N/4) - ХП) / , (7)

ХП = аj(tx±nл), где n=1,2, .., где

Р/

обозначает абсолютное, то есть без учёта знака, значение некоторой величины Р,

Т - длительность периода колебаний, с, аj(tх) - значение гармонической составляющей j-го процесса в момент времени tх, когда этот сигнал пересекает ось абсцисс, единицы измерения сигнала, В или А, аj(tх-N/4) - значение j-го процесса, которое было четверть периода N/4 назад, единицы измерения сигнала, В или А, аj(tх-3N/4) - значение j-го процесса, которое было три четверти периода 3N/4 назад, единицы измерения сигнала, В или А.

Выполняя аналогичные действия над выражением для возрастающей мультипликативной апериодической составляющей (4), найдём её параметры: Ам^.- начальное значение возрастающей мультипликативной апериодической составляющей, тм^ - значение постоянной времени затухания возрастающей мультипликативной апериодической составляющей, имеем

АмТ = /( аj(tх-N/4) - ХП)

/(1-exp(-tх-

N/4 / тм;)),

τм↑ = 0,5Т / ln( ⎟ (аj(tN/4-1) - аj(tN/4+1)) / (аj(t3N/4-1) - аj(t3N/4+1)) ⎟ ), (8)

ХП = аj(tx±nπ), где n=1,2, …, аj(tx-3k/4-1) и аj(tx-3k/4+1) – значение j-го процесса перед и после достижения трёх четвертей периода, единицы измерения j-го процесса, В или А;

все остальные обозначения приведены в экспликации к формулам (7).

Идентифицировать убывающий или возрастающий характер переходного процесса позволяет абсолютная величина следующего отношения:

⎟(аj(ti)- аj(tх))/(аj(ti-N/2) - аj(tх)) ⎟, где также все обозначения приведены в экспликации к формулам (7). На наличие убывающей мультипликативной апериодической составляющей сигнала указывает неизменное значение этого отношения, если не учитывать влияние стохастической компоненты. При возрастающей мультипликативной апериодической составляющей значение этого отношения монотонно возрастает.

В качестве примера посчитан фрагмент переходного процесса, содержащий 0,015 секунд, то есть три четверти периода Т=0,02 от его начала. Этого также достаточно для определения всех параметров, как убывающей мультипликативной апериодической составляющей, так и возрастающей мультипликативной апериодической составляющей. Параметры всех составляющих процесса такие же, что и в [1], то есть всего 98 первых измерений из N = 128 за период. Для N = 128 получим:

шаг дискретизации Δt = Т/N = 0,02/128 = 0,00015625, значения i, определяющие половину π, четверть π/2 и три четверти 3∙π/2 периода, соответственно равны N/2+1 = 65, N/4+1 = 33 и 3∙N/4+1 = 97.

Данные приведены для убывающей, согласно выражению (3), и для возрастающей, согласно выражению (4), мультипликативных апериодических составляющих при наличии постоянной составляющей. Данные получены при тех же значениях параметров, что и в [1] (в условных единицах измерения сигнала):

– постоянная составляющая АПj = 2,

– начальное значение апериодической составляющей Амj↓ = Амj↑ = 5,

– значение постоянной времени затухания апериодической составляющей τaj↓ = τмj↑= 0,01 с,

– амплитуда гармонического сигнала Аmj = 3.

Подставляя данные полученные по формуле (3) в выражения для определения параметров убывающей мультипликативной апериодической составляющей (7) получим:

τм↓ = 0,01 с, Амj↓ = 5, АПj = 2.

Относительная погрешность δ определения параметров убывающей апериодической и постоянной составляющих равна нулю. Аналогично можно подсчитать значение параметров для возрастающей мультипликативной апериодической составляющей.

Вычисленные значения параметров постоянной и мультипликативной апериодической составляющих j-го процесса дают абсолютно точный результат. Причина этого – отсутствие стохастической компоненты, обусловленной случайным характером моментов включения и отключения нагрузки.

Применение цифровой обработки данных в процессе эксплуатации при различных искажениях контролируемого сигнала в условиях не симметричной нагрузки и в критических режимах позволяет определить действительные мгновенные параметры искажения, необходимые для управления электроэнергетической системой. В нашем случае, это параметры мультипликативной апериодической и/или постоянной составляющих, полученные путём вычисления по приведённым математическим выражениям. При этом не требует ни установки дополнительного узкоспециализированного оборудования, ни создание и применение физических или математических моделей. Все действия сводится к порядку оперирования с данными, которые могут быть получены от установленных цифровых измерительных приборов, используемых для текущего измерения токов и/или напряжений в каждой фазе, и/или от регистраторов аварийных событий.

Использование дополнительного специального оборудования связано с расходами на его приобретение, установку и постоянными затратами в эксплуатации на его последующее поддержание и обслуживание. Кроме того, необходимость использования дополнительного оборудования в эксплуатации ухудшает показатели надёжности, так как известна зависимость уменьшения надёжности системы при увеличении числа её элементов. Наконец, всякое дополнительное оборудование требует решать вопросы его размещения, электроснабжения, организации сбора и передачи данных, увеличение штатной численности и др. В эксплуатации всё это и увеличивает число единиц элементов, и ухудшает экономические показатели.

Любые модели однобоки, так как они позволяют упростить сложные реальные взаимосвязи с цель «высветить» наиболее важные влияющие факторы. При цифровой обработке данных имеется возможность «увидеть» реальные значения параметров элементов системы или системы в целом в текущий момент, не прибегая к моделям и упрощениям.

К достоинствам цифровой обработки данных относится то, что с её помощью легко и качественно решаются следующие задачи:

– постоянный мониторинг параметров процесса изменения электрических сигналов во времени и/или параметров не симметричной нагрузки в электроэнергетической системе;

– увеличение быстродействия, во- и аддитивной, и мультипликативной апериодической и/или постоянной составляющих определяется практически мгновенно – меньше чем за один период, во-вторых, результаты расчётов не нужно преобразовывать в цифровой вид для ввода в систему управления объектом, так как они уже оцифрованы;

– обеспечение высокой точности определения, как параметров электрического сигнала, так и параметров искажения этих сигналов.

Выводы:

-

1. Использование цифровой обработки данных позволяет в переходных режимах, быстро и точно определить мгновенные параметры апериодической и/или постоянной составляющих, необходимые для оценки состояния и управления электроэнергетической системой.

-

2. Предложенные алгоритмы позволяют идентифицировать тип искажения и опре-

- делить параметры искажения гармонического сигнала любой природы (в том числе, звукового, сейсмического и др.) по результатам цифровых измерений.

-

3. Приведены аналитические выражения для вычисления текущего значения постоянной составляющей гармонического сигнала, начального значения апериодической составляющей данного переходного процесса и текущего значения составляющих электрического сигнала.

-

4. Предложенная технология определения параметров базируется на основе получения данных от обычных цифровых измерительных приборов, используемых для текущего измерения токов и/или напряжений, или аварийных регистраторов без использования дополнительного энергозатратного и дорогостоящего оборудования.

первых, потому, что значения параметров

Список литературы Определение параметров переходных процессов по цифровым данным

- Муссонов Г.П. Определение параметров переходных процессов по цифровым данным (Часть 1) // Вестник ИрГТУ. - 2016. - №2 (109). - С. 73-80.

- Стандарт: общий формат ASCII файлов для обмена данными переходного процесса в энергетических системах / IEEE Std C37.111-1999. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://standards.ieee.org/findstds/standard/C37.111-1999.html (Дата обращения: 29.10.20).

- Пат. № 2543934. Способ идентификации типа искажения гармонических сигналов и определения параметров искажения при мультипликативном воздействии (варианты) / Г.П. Муссонов, заявитель и патентообладатель ИРНИТУ. № 2014113034/08; заявл. 03.04.14; опубл.: 10.03.15, Бюл. № 7.