Определение пористости карбонатных коллекторов по данным нейтронного каротажа

Автор: Косков В.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4 (25), 2014 года.

Бесплатный доступ

Изложена методика определения пористости карбонатных коллекторов при подсчёте запасов нефти и газа по диаграммам НГК и ННКт с использованием единой зависимости.

Нейтронный каротаж, пористость, карбонатные коллекторы

Короткий адрес: https://sciup.org/147200925

IDR: 147200925 | УДК: 550.832

Текст научной статьи Определение пористости карбонатных коллекторов по данным нейтронного каротажа

Для определения пористости в карбонатных пластах-коллекторах при подсчёте запасов углеводородного сырья наиболее часто используются две модификации нейтронного каротажа (НК): НГК – нейтронный гамма-каротаж и ННКт – ней-трон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам. Показания нейтронного каротажа зависят в основном от содержания водорода в скелете горной породы. Некоторое влияние оказывают химический состав и плотность скелета породы, диаметр скважины, наличие глинистой корки на стенках скважины, литологический состав породы, термобарические условия и т.д. Влияние этих факторов незначительно и практически не требует внесения поправок в показания НК. Наибольшее влияние оказывает минерализация скважинной жидкости (См) из-за присутствия хлора с аномальным сечением поглощения нейтронов в буровом растворе и в прилегающих к скважине частях пласта-коллектора. Необходимость введения по- пористость, карбонатные коллекторы.

правки за минерализацию наблюдается лишь в случаях, когда С м составляет 20 г/л и более (минерализация скважинной жидкости принимается равной средней минерализации смеси фильтрата бурового раствора и пластовых флюидов).

Надёжное определение пористости требует использования двойного разностного параметра Δ J НК :

л т пл min max min

Δ J НК = ( J НК – J НК )/( J НК – J НК ) и проведения измерений против двух опорных пластов с известными свойствами ( J НКmin и J НКmax ) и против пласта-коллектора J НК пл . В качестве опорных горизонтов принимаются показания НК против плотных карбонатных пород (непроницаемых известняков и доломитов) интенсивностью J НКmax , например, против известняков башкирского и турнейского ярусов и показания НК против глинистых пород интенсивностью J НКmin , например, против глинистых пород верейского и тульского горизонтов.

Определение пористости по НГК

Для получения значения Δ J НГК используют по аналогии вышеприведённую формулу

Δ J НГК = ( J НГК пл – J НГКmin )/( J НГКmax – min

J НГК ).

При проведении НГК регистрируется сумма собственного нейтронного гамма-излучения и естественного фона по ГК. Поэтому во все эти суммарные величины вводятся поправки на глинистость с кривой ГК с учётом аппаратурного коэффициента k путём их вычитания из показаний НГК [1]. При использовании радиока-ротажной аппаратуры с ламповыми счетчиками k = 0,625, со сцинтилляционными счетчиками k = 0,3 (аппаратура ДРСТ-1) или k = 0,2 (аппаратура ДРСТ-3).

Для определения K п по НГК используют зависимость Δ J НГК = f ( K п ), построенную по данным керновых исследований для изучаемого месторождения.

Определение пористости по ННКт

При определении Kп по диаграммам ННКт используется методика интерпретационного обеспечения аппаратуры радиоактивного каротажа РКС-3, основанная на применении зависимости показаний ННКт, составленных по результатам замеров на моделях пластов, от пористости пород по керну. По этой методике интерпретируют не саму кривую ННКт, а кривую водородо-содержания W (кривую пористости на диа- грамме ННКт) с последующим учётом ряда поправок.

Существенным недостатком такой оценки пористости является игнорирование промыслово-геофизических особенностей горных пород, отвечающих конкретному геологическому объекту. Она ориентирована на некую усреднённую (универсальную для любых отложений) модель пласта.

Для получения более достоверных значений K п необходимо использовать результаты анализа керна по конкретному месторождению. Поэтому была рассмотрена возможность использования единой зависимости Δ J НК = f( K п ) для определения пористости по величинам двойного разностного параметра, установленного как по диаграммам НГК, так и по диаграммам ННКт. Принятие таких мер диктовалось и тем, что при подсчёте запасов нефти и газа какого-либо месторождения обычно присутствуют как диаграммы НГК (старый фонд скважин), так и диаграммы ННКт новых скважин. В связи с этим была предпринята попытка сопоставить значения Δ J НК , определённые для одних и тех же пластов-коллекторов по ряду скважин месторождений Пермского Прикамья как по НГК, так и по ННКт. Так как при ННКт фон ГК практически равен нулю (в отличие от НГК), значения Δ J ННКт уточнялись лишь за счёт введения поправки δ Δ J ННКт за минерализацию скважинной жидкости.

Таблица 1. Пример определения поправок δ Δ J ННКт за минерализацию скважинной жидкости для башкирских карбонатных отложений Шумовского месторождения

|

ρ ф , ом∙м |

с м , г/л |

Для K п ( W рег ) = 10% |

Для K п ( W рег ) = 20% |

||||||

|

K исп п% , |

∆ K п , % |

Δ J ННКт испр |

δ Δ J ННКт |

K исп п% , |

∆ K п , % |

Δ J ННКт испр |

δ Δ J ННКт |

||

|

- |

0 |

10,0 |

0 |

0,480 |

0 |

20,00 |

0 |

0,241 |

0 |

|

0,33 |

20 |

9,7 |

0,30 |

0,490 |

0,010 |

19,58 |

0,42 |

0,248 |

0,007 |

|

0,15 |

50 |

9,4 |

0,60 |

0,500 |

0,020 |

19,18 |

0,82 |

0,255 |

0,014 |

|

0,08 |

100 |

8,93 |

1,07 |

0.517 |

0,037 |

18,46 |

1,54 |

0,268 |

0,027 |

|

0,06 |

150 |

8,46 |

1,54 |

0,534 |

0,054 |

17,82 |

2,18 |

0,280 |

0,039 |

|

0,05 |

200 |

8,03 |

1,97 |

0,550 |

0,070 |

17,17 |

2,83 |

0,293 |

0,052 |

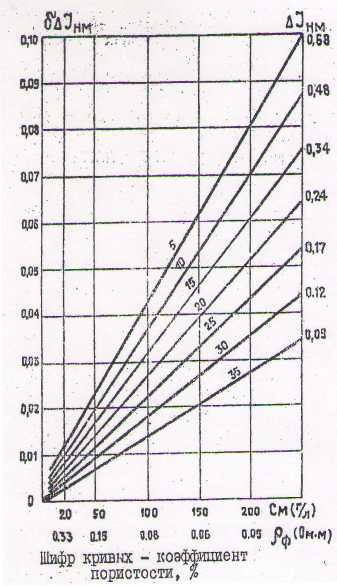

Рис.1. Палетка для введения поправок за минерализацию скважинной жидкости в показания ННКт для башкирских карбонатных отложений Шумовского месторождения

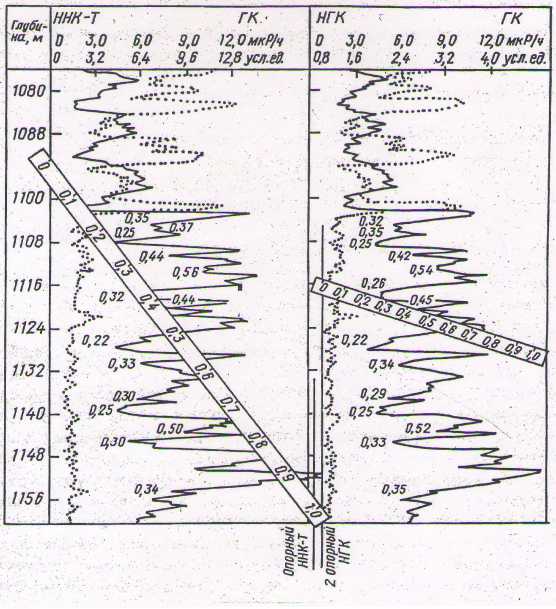

Рис. 2. Сопоставление результатов определения пористости карбонатных коллекторов по диаграммам НГК и ННКт (скв. 41, Чайковская площадь, линии опорных пластов проведены с учётом влияния минерализации скважинной жидкости и фона естественного гамма-излучения; для оперативного снятия показаний Δ J НК применялась масштабная линейка, разбитая в долях двойного разностного параметра от 0 до 1)

Величина её определялась по номограмме для фиксированных значений С м или ρ ф по кривой регистрируемой W рег . По разности W рег – K п определяют величину изменения пористости ∆ K п и соответствующую ей поправку δ Δ J ННКт (см. таблицу).

На основе таблицы была построена палетка (см. рис.1), обеспечивающая удобство при определении поправок на практике. Например, при интерпретации диаграммы ННКт в скважине, пробуренной на солёном растворе с удельным сопротивлением 0,08 Ом∙м (что соответствует минерализации скважинной жидкости 100 г/л), для пласта-коллектора с Δ J ННКт = 0,27 величина поправки δ Δ J ННКт = 0,03. Отсюда исправленное значение Δ J ННКтиспр. = 0,30, что соответствует определённому значению пористости по зависимости Δ J НК = f( K п ) для конкретного месторождения (в частности, для Шумовского месторождения с зависимостью K п = – 33,4 lg Δ J НК – 0,64 K п = 16,8 %).

Установлено, что значения Δ J НК , определённые по НГК и ННКт, практически совпадают (см. рис.2).

Выводы

-

1. Доказана возможность использования зависимости Δ J НК = f ( K п ) в качестве единой зависимости определения пористости по диаграммам НГК и ННКт.

-

2. Предлагаемая методика использования единой зависимости позволяет более объективно и достоверно оценивать пористость карбонатных коллекторов при подсчёте запасов углеводородного сырья.

Список литературы Определение пористости карбонатных коллекторов по данным нейтронного каротажа

- Косков В. Н., Косков Б.В. Геофизические исследования скважин и интерпретация данных ГИС: учеб. пособие/Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2007. 317 с.

- Методические указания по проведению измерений и основам интерпретационного обеспечения аппаратуры радиоактивного каротажа РКС-3 (К4-823)/ВНИИНефте-промгеофизика. Уфа, 1988.