Определение социальной и гендерной принадлежности погребенных в курганах периода Кофун (III-VII века нашей эры) на территории Японского архипелага

Автор: Гнездилова И.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В период кофун (III-VII вв. н.э.) на территории Японского архипелага, в отличие от предыдущего периода яей, повсеместно распространилась традиция погребения в курганах, что является свидетельством формирования единой погребальной традиции на обширной территории. В этот период предпринимаются попытки объединения территорий под властью единого центра, происходит формирование социальной структуры общества, выделение слоя «управляющих», это находит отражение в конструкции и размерах погребальных комплексов. В настоящей статье рассматриваются основные внешние маркеры, демонстрирующие социальный статус погребенного в кургане, такие как размеры и форма насыпи, дополнительные элементы. В отношении проблемы гендерной специфики погребальной традиции периода кофун остаются еще некоторые вопросы. Особенность погребальных комплексов периода кофун на территории Японского архипелага состоит в слабой сохранности антропологического материала. Встречающийся в погребениях инвентарь разнообразен. Однако имеющиеся на сегодняшний день результаты исследований погребений, где возможно было установить пол погребенного, позволили выделить типы инвентаря, использовавшиеся исключительно в женских либо исключительно в мужских погребениях. В статье представлен историографический обзор работ японских исследователей, посвященных проблеме определения гендерной принадлежности погребенных в кофунах, основные этапы изучения проблемы, современное состояние. В качестве примера женского погребения приводятся материалы исследования кофуна Муко:нода (г. Уто преф. Кумамото).

Японский архипелаг, кофун, погребения, погребальный инвентарь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145063

IDR: 145145063 | УДК: 903.53 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.368-374

Текст научной статьи Определение социальной и гендерной принадлежности погребенных в курганах периода Кофун (III-VII века нашей эры) на территории Японского архипелага

В период кофун (III–VII вв. н.э.) традиция погребения в курганах получила повсеместное распространение на территории Японского архипелага (за исключением о-вов Рюкю и Хоккайдо). В предшествующий период – яёй (III в. до н.э. – III в. н.э.) погребальные традиции отличались разнообразием: использовались глиняные сосуды, погребения в каменных ящиках или деревянных гробах, при этом создание курганной насыпи не являлось обязательным. В следующий за периодом кофун – период Нара (710–794 гг. н.э.) в погребальной традиции прочно закрепилась практика кремации согласно буддийским канонам. Таким образом, период кофун в погребальной практике – время формирования традиций в соответствии с местными верованиями (синто), которые не получили дальнейшего развития. В то же время в социальной области кофуны являются свидетельством нового этапа процесса социальной стратификации общества, попыток объединения территорий под властью единого центра и формирования протогосударствен-ных структур.

В процессе формирования социальных слоев в обществе указанием на статус погребенного являлись размеры кургана, форма насыпи кургана (квадратно-круглая, квадратно-квадратная, квадратная и т.д.), погребальный инвентарь. Строго установленных норм не существовало (требования к размерам, формам и трудозатратам при строительстве кофунов были установлены только в рамках реформы Тайка [Нихон сёки, 1997, с. 155]), однако можно выделить несколько основных групп. Погребения рядовых членов общества о суще ст-влялись на территории могильников в небольших курганах. Среди «статусных» погребений к первой группе относятся квадратно-круглые курганы, которые располагались на территории могильников. Общая длина насыпи подобных кофунов не превышает 20 м. К следующей группе можно отнести отдельно стоящие квадратно-круглые кофуны, которые могут быть сформированы в небольшие группы (например, группа из трех квадратно-круглых курганов). Они, как правило, имеют длину насыпи от 20 до 100 м. В таких группах для погребений также сооружались курганы с круглыми, квадратными насыпями. К кофунам, свидетельствующим о самом высоком статусе погребенного в обществе, отно сятся самые большие квадратнокруглые кофуны, длина насыпи которых может достигать 400 м.

Если в исследовании социальной стратификации по материалам кофунов можно говорить о достаточно сформированной системе на базе размеров кофунов и форм насыпи, то в определении гендерных стереотипов ситуация более сложная. Основной проблемой в проведении исследований гендерных стереотипов в период кофун является слабая сохранность антропологического материала. В редких случаях находят полностью сохранившийся скелет, главным образом это фрагменты, которые порой с трудом можно идентифицировать, зачастую антропологический материал полностью отсутствует. Однако анализ материалов погребений, где было возможно установить пол погребенного по сохранившемуся скелету, позволяет выявить некоторые основные тенденции.

К вопросу определения гендерных стереотипов в погребальном обряде в период кофун японские исследователи обратились в конце XX в. Уже в это время ученые отмечали, что не существовало четкого разделения между «женским» и «мужским» способом захоронения и погребальным инвентарем в период кофун. Имаэ Хидэнори, изучая кофуны, в которых были обнаружены ко сти женщин, утверждал, что женщины принимали активное участие не только в сельскохозяйственных ритуалах и действиях, но и в военных предприятиях, об этом свидетельствует тот факт, что в погребениях женщин-вождей, как и в мужских, встречаются оружие, ритуальные предметы, сельхозорудия [1982]. Секигути Хироко, основываясь на теории Имаэ, а также изучив письменные источники, указывала, что разделение ролей между мужчинами и женщинами было «мобильным и взаимозаменяемым». Суще ствовало время, когда мужчины и женщины на равных участвовали в военном командовании, а в V–VI вв. в военном деле равенство было утеряно [Сэкигути, 1987]. Однако в этих исследованиях не было уделено достаточно внимания типам погребального инвентаря и тому, какое оружие и до спехи вкладывали в погребения женщин-вождей. Исследователи Каваниси Хироюки и Цудзимура Сумиё обратили внимание на то, что некоторые виды оружия и доспехов 369

не использовались в женских погребениях. В женских погребениях не находят доспехи. Из всех типов оружия в женских погребениях, как правило, находят ножи, небольшие мечи, практически не встречаются копья и наконечники стрел [Ка-ваниси, Цудзимура, 1991]. В начале XXI в. Сэй-кэ Акира предпринял ряд исследований с целью уточнения специфики погребального инвентаря мужских и женских погребений. Проанализировав материалы раскопок кофунов, где удалось установить пол погребенного, он выявил, что наконечники стрел и доспехи встречаются только в мужских погребениях. Обнаружено лишь несколько памятников на юге о-ва Кюсю, где наконечники стрел использовались в погребальном инвентаре женского погребения. Кроме того, в ранний период кофун (III–IV вв. н.э.) внутри гроба мечи находят исключительно в мужских погребениях, только начиная со среднего периода мечи появляются внутри гробов в женских погребениях [Сэй-кэ, 2018, с. 59].

Есть примеры кофунов, где встречается исключительно «женский» набор погребального инвентаря. Первый кофун группы Икэноути (г. Самураи преф. Нара) относится именно к таким. Это круглый кофун насыпью диаметром 13 м, на вершине расположено два погребения в деревянных колодах. Скелеты не сохранились. Но были обнаружены каменные браслеты: в восточном погребении – в районе расположения рук и в центре, в западном погребении – два браслета в районе расположения рук [Сэйкэ, 2018, с. 68]. При этом полностью отсутствуют орудия и оружие из железа.

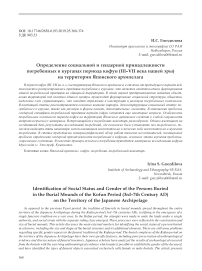

Каменные браслеты, как правило, встречаются в женских погребениях, однако следует отметить, что некоторые типы использовались и в женских, и в мужских погребениях. Все каменные браслеты, получившие распространение в период кофун, можно разделить на три основных типа (рис. 1): кувагатаиси («камень в форме мотыги»), сяринсэ- ки («камень в форме колеса») и третий тип - иси-кусиро («каменный браслет»). В качестве материала для каменных браслетов использовались яшма и известковый туф. Прототипами для каменных браслетов периода кофун служили браслеты из раковин с территории побережья Южно-Китайского моря, которые получили распространение в период яёй. В период кофун каменные браслеты кувага-таиси (тип 1) находят исключительно в мужских погребениях. Браслеты из раковин, одинаковые по форме с каменными браслетами сяринсэки и иси-кусиро, главным образом являются женскими украшениями, но в период кофун эти два типа браслетов (как каменные, так и из раковин) использовались в погребальном инвентаре и в мужских, и в женских погребениях. При этом в районе рук браслеты располагали редко, обычно их находят в районе головы, груди и в свободном пространстве около ног. Только в женских погребениях встречаются каменные браслеты, надетые на руки. В отличие от типов сяринсэки и исикусиро, браслеты типа кувагатаи-си больше по размеру и располагались вдоль стен погребальной камеры либо укладывались сверху на саркофаг [Там же, с. 61].

Таким образом, можно выделить некоторые особенности использования предметов в погребальном инвентаре в зависимости от пола умершего. В погребения мужчин клались наконечники стрел, доспехи и каменные браслеты кувагатаиси . В ранний период кофун в мужских погребениях мечи присутствуют внутри гроба, в последующие периоды – как внутри гроба, так и в погребальной камере. С другой стороны, расположение каменных браслетов сяринсэки и исикусиро в районе руки указывает на женское погребение.

Одним из примеров типичного погребения женщины – представительницы правящей элиты служит кофун Муко:нода. Кофун расположен в п. Мацуяма (г. Уто преф. Кумамото, о-в Кюсю). Датируется началом V в. н.э. Курган построен

Рис. 1. Типы каменных браслетов из курганов периода кофун (ил. по: [Сэйкэ, 2018, с. 61]).

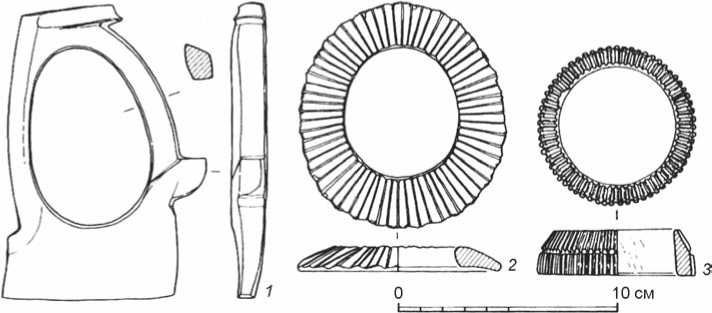

на вершине холма, имеет квадратно-круглую форму, квадратная насыпь частично разрушена, примыкает к круглой насыпи с северной стороны. Общая длина сохранившейся части – 89 м. Предполагаемая начальная длина насыпи могла составлять ок. 100 м. Погребальная камера вертикального типа находилась в центре круглой насыпи. Камера расположена по направлению север–юг. Для каменной кладки насыпи и для пола камеры использовались желто-коричневый песчаник, который добывался в горах неподалеку от кофуна, и роговообманковый андезит с северного побережья п-ова Уто. Кроме того, для пола камеры использовался туф. Основание пола камеры в месте расположения саркофага было покрыто глиной. Стены сооружались при помощи небольших плит (рис. 2), материалом для которых служил песчаник, добываемый в горах у побережья моря Ари-акэ (залив, окруженный выступающими п-овами о-ва Кюсю). Внутренние размеры камеры – длина 4,3 м, ширина – от 1,3 м до 0,93 м [Муко:нода, 1978, с. 30].

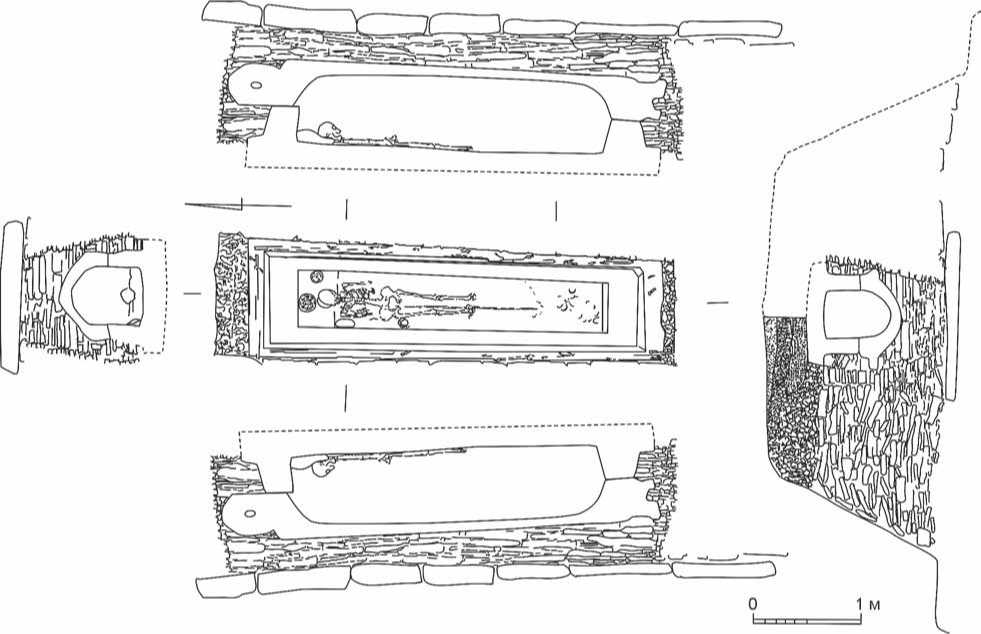

Процесс создания кофуна состоял из нескольких этапов (рис. 3):

-

1. Вершина южной части холма, где предполагалось расположить погребальную камеру, была частично удалена и выровнена.

-

2. В центре была подготовлена прямоугольная площадка длиной с севера на юг 10,1 м и шириной с востока на запад ок. 7 м. Площадка была прокопана в глубину на полтора метра, в северо-восточном углу оставлена ступенька для подъема наверх, выноса грунта и доставки материалов для камеры. Таким образом была подготовлена первая площадка.

-

3. По внешнему краю периметра первой площадки оставлено примерно по 70 см. В центре, на глубине 1,5 м, подготовлена вторая площадка длиной с севера на юг 8 м и шириной ок. 5,5 м.

-

4. На полу второй площадки размещена сначала более крупная галька, поверх которой насыпан слой более мелкой гальки. В центре, в месте планируемого места помещения каменного гроба, были уложены каменные плиты из известняка, которые затем были обмазаны глиной. На подготовленную площадку была установлена нижняя часть саркофага.

-

5. Вокруг саркофага на высоту его основания уложены плоские камни, формировавшие стены камеры. На этом этапе, вероятно, проводился погребальный обряд, в саркофаг помещали тело умершей женщины, а также весь погребальный инвентарь, как в саркофаг, так и в камеру.

-

6. Затем устанавливалась крышка саркофага. Вдоль длинных сторон саркофага до уровня первой

Рис. 2. Структура погребальной камеры кофуна Муко:нода (ил. по: [Муко:нода, 1978, с. 34]).

Рис. 3. Этапы сооружения кофуна Муко:нода (ил. по: [Муко:нода, 1978, с. 39]).

-

7. Пустое пространство между камнями замазывалось глиной как с внутренней, так и с внешней стороны. Остальное свободное пространство засыпалось землей.

-

8. В качестве потолка использовалось семь плоских плит песчаника.

-

9. Плиты засыпались одним слоем земли с примесью веществ желтого цвета и одним слоем земли с примесями веществ красного цвета.

-

10. Затем первая площадка полностью засыпалась землей и формировалась поверхность насыпи [Там же, с. 38].

площадки укладывались плоские камни, формируя стены погребальной камеры.

Каменный саркофаг длиной 4 м имеет в изголовье (северной части) ширину 1 м, в южной части 0,87 м. Саркофаг имеет специфическую форму, соединяя черты саркофагов в форме ящика ( вари-дакэгата сэккан ) и в форме лодки ( фунэгата сэк-кан ). Нижняя часть имеет сходство с саркофагами в форме ящика. На крышке сделаны выступы, характерные для саркофагов в форме лодки. С северной стороны – шарообразный выступ длиной 30 см с отверстием, с южной – выступ 10 см. Длина саркофага типична для используемых в период среднего кофуна – 3–5 м, в то время как в ранний период использовались колоды длиной 5–7 м. В качестве 372

материала использовался туф с горы Аса, расположенной в 50 км на северо-восток вглубь о-ва Кюсю [Там же, с. 32].

В изголовье в процессе изготовления саркофага был сделан уступ – специальная «подушка» с углублением для головы. На «подушке» располагались два бронзовых зеркала, еще одно зеркало находилось около правого плеча. Первое зеркало диаметром 17 см и высотой 1,8 см, с цветочным мотивом в центре. Второе зеркало с квадратом в центре и мотивами птиц – диаметром 18,4 м. Третье – диаметром 11,2 см с мотивами птиц и животных [Там же, с. 36].

В саркофаге была погребена женщина возрастом от 30 до 40 лет, ростом примерно 150 см, причину смерти по сохранившимся антропологическим останкам установить не удалось [Ходзё, 1978, с. 156].

Погребальный инвентарь расположен как внутри саркофага, так и в погребальной камере. В северовосточном углу погребальной камеры располагались три железных топора. В небольшом пространстве вдоль восточной стены обнаружены: один меч длиной 90 см, один меч длиной 80 см, а также 37 небольших ножей. В южной части камеры – еще шесть таких же небольших ножей. Вдоль западной стены камеры были обнаружены 10 небольших ножей и два длинных меча, один длиной 1,18 м, второй – 1 м, и один короткий меч длиной 33 см [Муко:нода, 1978, с. 38]. Все длинные мечи были расположены рукоятью на север, в сторону изголовья, небольшие ножи расположены беспорядочно.

Если снаружи саркофага располагались железное оружие и орудия, то внутри саркофага находились бронзовые зеркала, украшения, каменный браслет, браслеты из раковин и другие украшения.

Среди украшений были обнаружены сережки в виде небольших магатама и кудатама . Бусины магатама (в форме капли) и кудатама (цилиндрические бусины) были расположены в верхней части тела. Две небольших бусины магатама располагались возле головы и, вероятно, использовались в качестве сережек. В районе шеи было найдено скопление бусин кудатама вместе с бусиной магатама. Вероятно, изначально это было ожерелье. Мелкие бусины в большом количестве обнаружены в районе ног [Там же, с. 67]. Они, возможно, были нашиты на нижнюю часть костюма, их концентрацию зафиксировали на восьми участках. Кроме того, в ходе раскопок были найдены тройные бусины (небольшие бусины, соединенные по три в ряд либо изготовленные в виде трех шариков) [Там же, с. 68].

На правую руку женщины был надет браслет из яшмы. Внешние размеры: длина – 10,2 см, ширина – 9,3, толщина – от 2 до 8 мм, диаметр внутреннего отверстия от 5,1 до 6 см. Браслет не имеет повреждений или следов изношенности, возможно, был использован только для погребения. На внешней поверхности браслета оформлены зубчатые выступы [Кикути, 1978, с. 158]. В некоторых случаях по находкам подобных браслетов внутри колоды и при отсутствии антропологического материала погребение считают женским.

На ноги погребенного в саркофаге были надеты браслеты из раковины, в ходе раскопок было обнаружено 20 фрагментов от них. В районе расположения браслетов был обнаружен темно-красный пигмент.

Памятник Муко:нода представляет собой «эталонное» женское погребение среднего периода кофун и дает возможность не только реконструировать этапы сооружения погребения, но и определить гендерную специфику погребального инвентаря.

Таким образом, в период кофун единых принятых повсеместно погребальных традиций не существовало. Только размеры и форма (квадратно-круглая) насыпи были внешними маркерами социального статуса погребенного. В отношении других внешних элементов встречаются значительные региональные отличия. Если в центральной части о-ва Хонсю получила распространения практика установки ханива, создания пристроек и проведение более поздних поминальных ритуалов на них с использованием специальных керамических сосудов, то на о-ве Кюсю на кофунах устанавливались каменные изваяния и реже встречаются ко-фуны с пристройками. Гендерная специфика еще более сложна для определения по причине слабой сохранности антропологического материала. Среди основных признаков «мужского» погребения следует отметить наличие в погребальном инвентаре наконечников стрел и доспехов. Для «женских» погребений характерно присутствие большего количества украшений, а также каменных браслетов, надетых на руки, соответственно отсутствие доспехов и наконечников стрел, наличие более «скромного» набора оружия и орудий – небольших ножей, мечей; в меньшем количестве, чем в мужских погребениях, здесь встречаются сельскохозяйственные орудия.

Список литературы Определение социальной и гендерной принадлежности погребенных в курганах периода Кофун (III-VII века нашей эры) на территории Японского архипелага

- Имаэ Хидэнори. Кофун дзидай дзэнки ни окэру дзёсэй-но тии [Статус женщины в ранний период кофун] // Рэкиси хёрон [Исторический журнал]. - 1982. -№ 383. - С. 2-24 (на яп. яз.)

- Каваниси Хироюки, Цудзимура Сумиё. Кофун дзидай-но мико [Шаманки периода кофун] // Хакко кэн-кю: [Археологические исследования]. - 1991. - № 2. -С. 1-26 (на яп. яз.)

- Кикути Таидзи. Муко:нода кофун но каива ни цуитэ [О браслете из кофуна Муко:нода] // Кофун Муко:нода. Уто-си майдзобункадзай тё:сахо:кокусё даинисю: [Кофун Муко:нода. Отчет об исследованиях погребенных культурных ценностей г Уто]. - Уто: Кумамото-кэн Уто-си кё:икуиинкаи, 1978. - Т. 2. - С. 158 (на яп. яз.)

- Муко:нода кофун. Уто-си майдзо: бункадзай тё:са хо:кокусё дайнисю: [Кофун Муко:нода. Отчет об археологических исследованиях на территории г. Уто]. - Уто: Кумамото-кэн Уто-си кё:ику-иинкай [Отдел по делам просвещения г. Уто преф. Кумамото], 1978. - Т. 2. -222 с. (на яп. яз.)

- Нихон сёки - Анналы Японии: в 2 т. / пер. и комм. Л.М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова. - СПб.: Гиперон, 1997. - Т. 2. Свитки XVII-XXX. - 432 с

- Сэйкэ Акира. Майсо кара сита кофун дзидай [Период кофун по материалам погребений]. - Токио: Ёсикава Ко:бункан, 2018. - 265 с. (на яп. яз.)

- Сэкигути Хироко. Химико кара дзётэй э [От Химико к императрице] // Нихон дзёсэй си [Женщина в истории Японии]. - Токио: Ёсикава Ко:бункан, 1987. - С. 5-37 (на яп. яз.)

- Ходзё Теруюки. Муко:нода кофун-но дзинкотсу ни цуитэ [Об антропологическом материале кофуна Муко:нода] // Кофун Муко:нода. Уто-си майдзобункадзай тё:сахо:кокусё даинисю: [Кофун Муко:нода. Отчет об исследованиях погребенных культурных ценностей г. Уто]. - Уто: Кумамото-кэн Уто-си кё:икуиинкаи, 1978. -Т. 2. - 158 с. (на яп. яз.)