Определение соматического пола взрослого человека по костным останкам (обзор)

Автор: Гайворонский И.В., Фандеева О.М., Николенко В.Н., Ничипорук Г.И., Родионов А.А., Гайворонская М.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Анатомия человека

Статья в выпуске: 3 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Излагается комплексный остеоскопический подход, основанный на визуальном выявлении на костях качественных полодиагностических признаков. Различия на костях скелета при данном подходе определяются большим развитием мускулатуры у мужчин по сравнению с женщинами, а также выполнением женщиной детородной функции. На костях таза различия имеют и функциональный характер: строение таза мужчины определяется только опорной и двигательной функциями, а строение таза женщины, кроме того, должно обеспечивать и функцию родоразрешения. Описан остеометрический подход к определению соматического пола по тазовым костям человека, основу которого составляет использование инструментального метода определения свойств объектов, зафиксированных в числовых значениях. Показано, что практически все кости скелета несут на себе признаки полового диморфизма, однако наиболее четко они выражены у костей таза и черепа. Определение половой принадлежности костных останков требует полного исследования представленных костей. Это зависит от количества объектов, их состояния, полноты используемых методик, а также от подготовки эксперта. Тщательный анализ наибольшего количества выявленных на костях признаков позволит прийти к максимально достоверному результату, что немаловажно при установлении личности неопознанного трупа.

Кости таза, костные останки, половой диморфизм, соматический пол, судебно-медицинская экспертиза

Короткий адрес: https://sciup.org/149135372

IDR: 149135372 | УДК: 340.6

Текст научной статьи Определение соматического пола взрослого человека по костным останкам (обзор)

1Вопрос о половой принадлежности костных останков имеет большое значение при проведении судебно-медицинских экспертиз, при антропологических и археологических исследованиях, научном изучении общих проблем изменчивости человека [1–4].

При исследовании скелета человека необходимо установить его соматический пол. Он определяется морфологическим строением первичных, вторичных половых органов, а также связанными с ними особенностями строения тела. Это номинальный, дискретно выраженный признак, являющийся изначально описательным и фиксирующийся по признаку принадлежности к одной из двух групп (мужской или женской).

У здорового человека половые различия определяются действиями X или Y половых хромосом, которые оказывают влияние на рост и развитие организма, начиная с внутриутробного периода. Некоторые из этих различий, например строение наружных половых органов, очевидны уже при рождении. Половой диморфизм опорно-двигательного аппарата, в частности костей скелета, не столь очевиден.

При исследовании отдельных костей наилучшее отображение половых особенностей наблюдается на скелетах людей старше 16–18 лет. К этому времени происходит окончательное формирование костного остова, и половые особенности лучше выражены. Наиболее характерные половые признаки выражены у костей таза, затем следует череп и остальные кости скелета.

Если половые особенности костей таза никогда не вызывали сомнений, то вопрос о половых характеристиках черепа не всегда однозначен [3, 4]. Например, Г. Ф. Иванов (1949) отмечает, что «женский череп трудно, а часто и невозможно отличить от мужского» [5]. При этом более поздние исследования в области анатомии, антропологии и судебной медицины доказали наличие краниоскопических и краниометрических различий мужских и женских черепов [3, 6]. Еще А. П. Быстров в фундаментальной монографии «Прошлое, настоящее, будущее человека» весьма четко сформулировал причины появления ряда половых особенностей: «…это, во-первых, бóльшее у мужчин развитие мускулатуры и, во-вторых, бóльшая степень пневматизации черепа мужчины по сравнению с черепом женщины» [7]. Эти факторы определяют различия, например, в форме скуловых дуг (области прикрепления жевательных мышц), которые более изящны у женщин. Поверхность сосцевидного отростка также является местом прикрепления нескольких мышц, она более бугристая и шероховатая у мужчин. Однако при этом автор пишет об отсутствии указанных особенностей у детей до начала полового созревания, а также об индивидуальных особенностях черепа. Так, исследуя череп физически развитой женщины с хорошей мускулатурой, можно прийти к ложному заключению о принадлежности костных останков мужчине.

Во второй половине XX в. появились работы по изучению количественных (измерительных) характеристик костных останков с целью установления

их половой принадлежности. Изучены параметры черепов [8, 9], тазовых костей [10, 11], ключиц [12, 13], ребер [14, 15], лопаток [16, 17], плечевой и бедренной костей [18, 19], костей предплечья [20], коротких трубчатых костей кисти [21–23], позвонков [24], а также надколенников [25]. На основании этих исследований определены два основных морфологических методологических подхода при исследовании костных останков: остеоскопический (качественный, визуальный) и остеометрический (измерительный, количественный).

Остеоскопический подход выявляет признаки и их особенности, определяемые визуально. К ним относят форму костей, их конфигурацию, характеристику мест прикрепления сухожилий и мышц, т. е. макроскопически видимые и различающиеся у мужчин и женщин признаки. У этого вида исследований существует недостаток: для выявления признака необходимо иметь четкое представление об относительных размерах и анатомических особенностях объекта, что приобретается с опытом и при постоянной работе с костными останками. При этом необходимо помнить, что некоторые признаки отличаются у представителей различных этнических групп.

Остеоскопический подход направлен на визуальное выявление на костях качественных полодиагностических признаков. Различия определяются большим развитием мускулатуры у мужчин по сравнению с женщинами. На костях таза различия несут также функциональный характер: если строение таза мужчины определяется только опорной и двигательной функциями, то строение таза женщины должно обеспечивать и детородную функцию.

В целом женский скелет меньше и легче мужского (исключение составляют кости таза). Описательные отличия наиболее типичны для костей таза и черепа. На остальных костях скелета половые различия не столь очевидны и выявляются с помощью метрических методов.

Остеометрический подход состоит в инструментальном способе определения свойств объектов, зафиксированных в числовых значениях. Он проводится с использованием антропологического инструментария. Достоинством этого подхода является уменьшение субъективности оценки. Между тем необходимо помнить, что степень различия размерных характеристик между мужчинами и женщинами может быть небольшой. Диапазон размеров в пределах каждого пола широко накладывается таким образом, что только самые миниатюрные женщины и очень крупные мужчины находятся вне диапазона перекрытия противоположного пола. Необходимо учитывать и расово-этнические особенности населения [2, 3]. Например, размерные характеристики, рассчитанные на группе европеоидов, не подходят для жителей Японии.

Диагностика пола по костным останкам может быть осложнена многими факторами: экологическими, профессиональными, особенностями питания, патологическими изменениями и заболеваниями.

Однако при возможности проведения молекулярно-генетического исследования может возникнуть вопрос о целесообразности определения пола по костным останкам [1]. Следует отметить, что при молекулярно-генетическом исследовании определяется генетический, а не соматический пол, а они могут не совпадать. С другой стороны, при выраженных, далеко зашедших посмертных изменениях и тем более при старых, например археологических, захоронениях получить пригодный для генетического исследования материал не всегда возможно. Учитывая эти условия, при оценке полового диморфизма должны быть рассмотрены два подхода, дополняющие, но не дублирующие друг друга: остеоскопиче-ский и остеометрический.

Наиболее полный набор описательных половых особенностей черепа приводится в методике В. Н. Звягина (1983) [8, 9], включающей 40 диагностических признаков. Методика разработана для взрослого населения, относящегося к различным локальным расам не только европеоидного, но и монголоидного расового типа. По данным автора, при использовании этой методики в 93,5% случаев возможна практически достоверная диагностика пола, а в 6,5% обосновывается вывод о невозможности решения задачи. Методика удобна в использовании, не требует предварительного определения расовой принадлежности и восстановления отсутствующих частей черепа при его фрагментации. Она успешно используется в практической работе.

Среди измерительных методик в России наиболее известна методика В. И. Пашковой (1978) [14], разработанная на материале 682 черепов. Все изученные автором черепа принадлежали лицам русской национальности в возрасте от 22 лет и старше, проживавшим в XIХ и начале ХХ в. в северо-западной части России. Каждый череп изучался по 25 измерительным признакам. Между тем на практике приходится сталкиваться с противоречивыми результатами, когда одновременно выявляются как достоверные мужские, так и достоверные женские параметры.

За рубежом весьма распространена краниометрическая методика Е. Giles (цит. по: Steele DG, Bramblett CA (1988) [26]). Работа основана на измерениях черепов людей известной половой и расовой принадлежности. Изученные автором черепа афроамериканцев и европейцев взяты из коллекции Terry, размещенной в Смитсоновском институте (Вашингтон), черепа японцев — представителей монголоидной расы — взяты из коллекции Hanihara (Япония). Суть методики состоит в расчете диагностического коэффициента по дискриминантным функциям: в уравнение подставляют результаты проведенных измерений. Если полученный диагностический коэффициент превышает контрольное значение, делают вывод о том, что череп принадлежит мужчине; в случае если диагностический коэффициент меньше контрольного значения — женщине. Достоверность методики составляет по различным функциям для европеоидов от 83,3 до 86,6%. Методика апробирована в медико-криминалистическом отделении Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области в течение 2011–2012 гг. на 60 черепах европеоидов. Эффективность методики совпала с данными авторов.

Изучению особенностей тазовых костей, в том числе половых, посвящена докторская диссертация А. К. Гармуса (1990) [10]. Он подробнейшим образом изучил половые, возрастные и индивидуализирующие признаки тазовых костей и таза в целом. Материалом послужили 214 полных тазов, изъятых у трупов 116 мужчин и 98 женщин. С целью определения пола были разработаны три методики: по морфологическим признакам (остеоскопическая), по метрическим признакам при помощи одномерного дискриминантного анализа (остеометрическая) и по метрическим признакам при помощи многомерного дискриминантного анализа. Предложена комплексная диагностика пола, включающая все три методики. Остановимся на них подробнее.

Остеоскопическая методика определения пола по тазу и его костям включает оценку 20 признаков, имеющих альтернативный (наличие/отсутствие) характер. Результаты оформляются в виде таблицы (табл. 1).

Морфологические признаки таза допускают две оценки: наличие (+) или отсутствие (–). Положительная оценка признаков по колонке таблицы «М» характеризует мужской, а по колонке «Ж» — женский

Оценка полового диморфизма морфологических признаков таза

Таблица 1

|

№ |

Морфологические признаки |

М |

Ж |

|

1 |

Контур входа в малый таз: |

||

|

сердцевидный |

+ |

– |

|

|

элипсовидный |

– |

+ |

|

|

2 |

Подлобковый угол: |

||

|

45° и меньше |

+ |

– |

|

|

90° и больше |

– |

+ |

|

|

3 |

Лобковый бугорок: |

||

|

наличие |

+ |

– |

|

|

отсутствие |

– |

+ |

|

|

4 |

Нижняя ветвь лобковой кости со стороны таза выпуклая в латеральную сторону |

– |

+ |

|

5 |

Лобковый гребень: |

||

|

наличие |

+ |

– |

|

|

отсутствие |

– |

+ |

|

|

6 |

Форма запирательного отверстия: |

||

|

овальная |

+ |

– |

|

|

треугольная |

– |

+ |

|

|

7 |

Дорзальные ямки |

– |

+ |

Окончание табл. 1

|

№ |

Морфологические признаки |

М |

Ж |

|

8 |

Вертлужная впадина: |

||

|

обращена кнаружи |

+ |

– |

|

|

обращена кпереди и кнаружи |

– |

+ |

|

|

9 |

Рельеф седалищного бугра: |

||

|

с выраженной бугристостью |

+ |

– |

|

|

ровный либо слабошероховатый |

– |

– |

|

|

10 |

Седалищная ость: |

||

|

тупая |

+ |

– |

|

|

острая |

– |

+ |

|

|

11 |

Нижняя задняя подвздошная ость: |

||

|

отделившаяся от ушковидной поверхности |

+ |

– |

|

|

неотделившаяся от ушковидной поверхности |

– |

+ |

|

|

12 |

Подвздошная ямка: |

||

|

высота больше ширины |

+ |

– |

|

|

ширина больше высоты |

– |

+ |

|

|

13 |

Выраженная предушковидная борозда |

+ |

+ |

|

14 |

Верхний край ушковидной поверхности выше дугообразной линии на три и более мм |

+ |

– |

|

15 |

Заушковидная борозда: |

||

|

наличие |

– |

+ |

|

|

отсутствие |

+ |

– |

|

|

16 |

Подвздошная бугристость: |

||

|

с выраженными гребнями |

+ |

– |

|

|

ровная или с небольшими гребешками |

– |

+ |

|

|

17 |

Крестцово-подвздошный сустав охватывает три позвонка крестца |

+ |

– |

|

18 |

Анкилоз крестцово-подвздошного сустава |

+ |

– |

|

19 |

Шесть крестцовых позвонков |

+ |

– |

|

20 |

Изогнутость тазовой поверхности крестца: |

||

|

резкая |

+ |

– |

|

|

отсутствует |

– |

+ |

П р и м еч а н и е : М — мужчины; Ж — женщины.

варианты полового диморфизма. Полученное соотношение мужских и женских признаков оценивается по формуле

DK=100xlog М/Ж, где DK — диагностический коэффициент полового диморфизма; М — количество мужских признаков; Ж — количество женских признаков.

В оценке результатов определения пола по костям таза вычислена следующая градация значений: пол мужской, если DK=+29,96 и больше; пол не установлен, если DК= от +29,959 до –5,05; пол женский, если DK= –5,051 и меньше.

Минимальное количество признаков, разрешающее проводить диагностику пола, как для мужчин, так и для женщин должно составлять не менее 8.

Возможность половой диагностики по методике качественных признаков костей таза достигает 89,7% для мужчин и 87,8% для женщин (степень достоверности 95% и больше).

Методика половой диагностики человека по качественным признакам таза методически проста, не требует восстановления отсутствующих частей таза при его фрагментации или предварительного определения расовой принадлежности.

Методика определения соматического пола по пельвиометрическим признакам предложена А. К. Гармусом (1990) [13]. Данная методика требует наличия целостности тазовых костей и крестца. Она включает 35 остеометрических параметров и 7 индексов.

Диагностика пола по метрическим признакам при помощи одномерного дискриминантного анализа заключается в сопоставлении полученных результатов измерений с конкретными табличными данными и в определении, в какой из интервалов они попадают. Далее подсчитывают суммы параметров, попавших в каждый из интервалов: ДЖ — достоверный женский показатель; ВЖ — вероятный женский показатель; Н — неопределенный показатель; ВМ — вероятный мужской показатель; ДМ — достоверный мужской показатель (табл. 2).

На основании проведенного одномерного дискриминантного анализа возможны три формы выводов:

-

1. Достоверный: а) при попадании одного или более остеометрических признаков в достоверный интервал шкалы — это бесспорно тот пол, в чей достоверный интервал попал признак, б) при попадании девяти и более признаков в мужской или женский вероятные интервалы шкалы.

-

2. Вероятный: а) в мужской и женский интервалы попадает неодинаковое число признаков, при разнице попадания 4 и больше и при отсутствии ограничений пп. 1–3.

-

3. Неопределенный: а) все признаки попадают в неопределенный интервал, б) разница в распределении мужских и женских признаков в вероятных интервалах меньше 4, при отсутствии ограничений п. 1.

Таблица 2

|

№ параметров |

Размерность величины |

Значения параметра |

||||

|

ДЖ |

ВЖ |

Н |

ВМ |

ДМ |

||

|

1 |

мм |

<183,4 |

<193,9 |

193,9–218,4 |

>218,4 |

>228,5 |

|

2 |

мм |

>195,3 |

>185,5 |

185,5–151,5 |

<151,5 |

<142,5 |

|

3 |

мм |

<107,2 |

<114,7 |

114,7–135,3 |

>135,3 |

>142,3 |

|

4 |

мм |

<90,2 |

<96,6 |

96,6–114,2, |

>114,2 |

>120,2 |

|

5 |

мм |

<139,0 |

<146,8 |

146,8–175,4 |

>175,4 |

>183,5 |

|

6 |

мм |

<71,5 |

<76,7 |

76,7–90,4 |

>90,4 |

>95,6 |

|

7 |

мм |

>112,4 |

>106,8 |

106,8–85,8 |

<85,8 |

<80,1 |

|

8 |

мм |

<44,4 |

<48,3 |

48,3–60,6 |

>60,6 |

>64,5 |

|

9 |

мм |

>45,1 |

>42,0 |

42,0–29,3 |

<29,3 |

<25,5 |

|

10 |

мм |

<45,7 |

<48,8 |

48,8–55,8 |

>55,8 |

>58,9 |

|

11 |

мм |

<101,0 |

<106,3 |

106,3–130,2 |

>130,2 |

>137,4 |

|

12 |

мм |

<86,9 |

<101,3 |

101,3–148,3 |

>148,3 |

>160,5 |

|

13 |

мм |

<71,0 |

<83,8 |

83,8–128,9 |

>128,9 |

>140,6 |

|

14 |

мм |

<77,2 |

<89,7 |

89,7–130,6 |

>130,6 |

>141,5 |

|

15 |

мм |

>138,9 |

>132,3 |

132,3–106,4 |

<106,4 |

<98,7 |

|

16 |

мм |

>136,0 |

>128,9 |

128,9–103,3 |

<103,3 |

<95,9 |

|

17 |

мм |

>115,2 |

>109,0 |

109,0–84,0 |

<84,0 |

<77,2 |

|

18 |

мм |

>112,4 |

>106,5 |

106,5–83,0 |

<83,0 |

<76,8 |

|

19 |

мм |

<48,7 |

<54,1 |

54,1–69,3 |

>69,3 |

>73,9 |

|

20 |

мм |

<28,2 |

<32,8 |

32,8–48,3 |

>48,3 |

>52,2 |

|

21 |

мм |

<26,7 |

<29,4 |

29,4–36,7 |

>36,7 |

>39,3 |

|

22 |

мм |

<32,1 |

<39,4 |

39,4–62,7 |

>62,7 |

>68,7 |

|

23 |

мм |

>326,8 |

>309,9 |

309,9–241,8 |

<241,8 |

<223,2 |

|

24 |

мм |

<188,1 |

<204,6 |

204,6–277,8 |

>277,8 |

>298,0 |

|

25 |

мм |

<166,0 |

<175,4 |

175,4–217,6 |

>217,6 |

>230,4 |

|

26 |

мм |

>94,2 |

>86,0 |

86,0–58,3 |

<58,3 |

<49,2 |

|

27 |

мм |

>169,4 |

>161,5 |

161,5–131,4 |

<131,4 |

<121,8 |

|

28 |

мм |

>113,4 |

>105,6 |

105,6–88,0 |

<88,0 |

<79,3 |

|

29 |

мм |

>64,5 |

>59,8 |

59,8–42,8 |

<42,8 |

<35,7 |

|

30 |

мм |

>142,5 |

>131,4 |

131,4–98,1 |

<98,1 |

<88,0 |

|

31 |

мм |

>139,7 |

>128,4 |

128,4–94,3 |

<94,3 |

<83,6 |

|

32 |

мм |

>156,3 |

>145,4 |

145,4–109,9 |

<109,9 |

<99,5 |

|

33 |

мм |

>126,7 |

>117,2 |

117,2–91,7 |

<91,7 |

<80,7 |

|

34 |

мм |

>150,7 |

>142,9 |

142,9–116,6 |

<116,6 |

<106,8 |

|

35 |

º |

>93,3 |

>85,1 |

85,1–66,6 |

<66,6 |

<55,5 |

|

31/34 |

% |

>115,2 |

>104,4 |

104,4–65,3 |

<65,3 |

<55,5 |

|

16/13 |

% |

>145,3 |

>132,3 |

132,3–86,3 |

<86,3 |

<72,9 |

|

27/1 |

% |

>79,9 |

>75,9 |

75,9–67,4 |

<67,4 |

<62,0 |

|

28/1 |

% |

>55,0 |

>50,7 |

50,7–43,3 |

<43,3 |

<38,3 |

|

7/6 |

% |

>129,4 |

>122,8 |

122,8–106,1 |

<106,1 |

<98,1 |

|

33/1 |

% |

>59,2 |

>54,7 |

54,7–45,7 |

<45,7 |

<39,8 |

|

28/3 |

% |

>101,9 |

>94,6 |

94,6–70,1 |

<70,1 |

<61,5 |

П р и м еч а н и е : ДЖ — достоверный женский показатель; ВЖ — вероятный женский показатель; Н — неопределенный показатель; ВМ — вероятный мужской показатель; ДМ — достоверный мужской показатель.

Значения полодиагностических параметров

Преимуществом диагностической методики одномерного дискриминантного анализа является то, что пол можно определить наличием хотя бы одного достоверного признака. Это положение позволяет определять пол и по фрагментам костей таза.

Половая диагностика костей таза по суммарной оценке 35 остеометрических признаков возможна, по данным автора, в 87,6% случаев, а по оценке 9 указателей — в 86,6% случаев. При определении пола по 35 остеометрическим признакам и 9 указателям (т. е. по совокупности 44 признаков) возможность половой диагностики по метрическим признакам костей таза достигает 90%.

Диагностика пола возможна и методом многомерного дискриминантного анализа метрических параметров таза и его костей. Диагностика пола осуществляется с использованием трех уравнений множественной регрессии: F 1 — для таза в целом, F 2 — отдельно для тазовой кости, F 3 — отдельно для крестца (где: Xn — значения параметров, мм; L — длина тела, мм):

F 1 =0,0123× L +0,0504× X 1 – –0,0473× Х 2 +0,0382× Х 6 +0,1064× Х 21 – –0,0269× Х 23 –0,0310× Х 27 –0,0406× Х 30 – –0,0425× Х 33 –8,7083;

F 2 =0,0896× X 1 –0,0640× Х 2 –0,0381× Х 5 – –0,0455× Х 7 +0,2028× Х 10 –7,988;

F 3 = –0,0997× X 16 +0,0850× X 19 +0,3082× X 21 –3,9778.

Статистические показатели многофакторного дискриминантного анализа приведены в табл. 3. Если полученные значения уравнений менее значения порога для сравнения sectioning point (SP), то это указывает на принадлежность останков женскому полу; если более — мужскому. Вычисленные значения дискриминантных функций, по данным А. К. Гар-муса (1990), позволяют в практически достоверной форме высказаться о половой принадлежности исследуемого таза и его костей [10].

Наилучшие результаты дискриминантного анализа, разрешающие половую диагностику от 96,7 до 99,05%, дает дискриминантная функция костей таза в целом ( F 1 ). Точность половой диагностики снижается до 91,7-94,8%, когда пол определяется по размерам изолированной тазовой кости, и до 80,0-82,9%, когда в распоряжении эксперта имеется лишь крестец.

Рис. 1. Выявление половых особенности по лобковой кости («эмпирическое правило»): слева — мужской таз; справа — женский (фрагмент рисунка 3–84 из W. M. Bass [27])

Зарубежные остеологи делали бóльший упор на признаки, позволяющие быстро определить пол в полевых условиях. Математический метод у них не получил широкого распространения.

W. M. Bass (2005) [27] приводит так называемое «эмпирическое правило», позволяющее в полевых условиях (при эксгумации неизвестного скелетированного трупа, при археологических раскопках) определить половую принадлежность костных останков по лобковой кости. По этому правилу если указательный палец приложить к лобковому симфизу, то на мужских костях большой палец более плотно прилежит к нижней ветви лобковой кости и не может значительно смещаться; если же большой палец может смещаться в поперечном направлении, костные останки принадлежат женщине (рис. 1).

Это правило основано на морфологических особенностях таза: у женщин область лобкового симфиза более вытянута в поперечном направлении и более низкая по высоте, чем у мужчин.

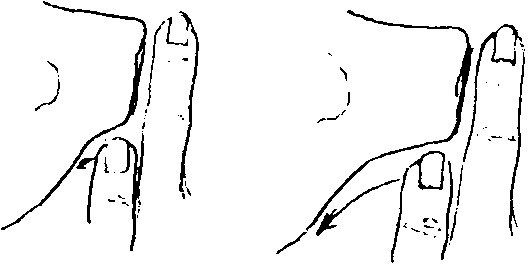

T. W. Phenice (1969) [28], J. E. Buikstra (1994) [29] приводят три характерные особенности лобкового симфиза, нижней ветви лобковой кости и ветви седалищной кости, позволяющие выявить половые различия более чем в 95% случаев: вентральная дуга, подлобковая вогнутость и медиальный гребень на указанных ветвях (рис. 2).

Вентральная дуга является немного поднятым гребнем кости, проходящим через вентральную поверхность женского лобка.

Подлобковая вогнутость является дугообразным изгибом нижнего края лобкового симфиза. У женщин этот дугообразный изгиб более пологий, у мужчин более приостренный. Лучше определяется на дорсальной поверхности кости.

У женщин на медиальной поверхности нижней ветви лобковой кости и ветви седалищной кости расположен гребень или узкая шероховатая поверхность сразу ниже поверхности лобкового симфиза.

Таблица 3

Статистические показатели многофакторного дискриминантного анализа

|

Статистические показатели |

F 1 |

F 2 |

F 3 |

|

|

Порог для сравнения — sectioning point (SP) |

–0,2512 |

–0,1999 |

–0,4463 |

|

|

Средние значения групповых показателей — average group dimensions (M): |

М — мужчины |

+2,0199 |

+1,2693 |

+0,7999 |

|

М — женщины |

–2,4662 |

–1,5206 |

–0,9999 |

|

|

Канонический коэффициент |

0,9134 |

0,8129 |

0,6605 |

|

|

Достоверность (%): |

мужчины |

99,05 |

94,78 |

80,00 |

|

женщины |

96,69 |

91,67 |

82,95 |

|

Рис. 2. Половые особенности лобковой области по T. W. Phenice (1969) [28], J. E. Buikstra, et al. (1994) [29] (описание в тексте)

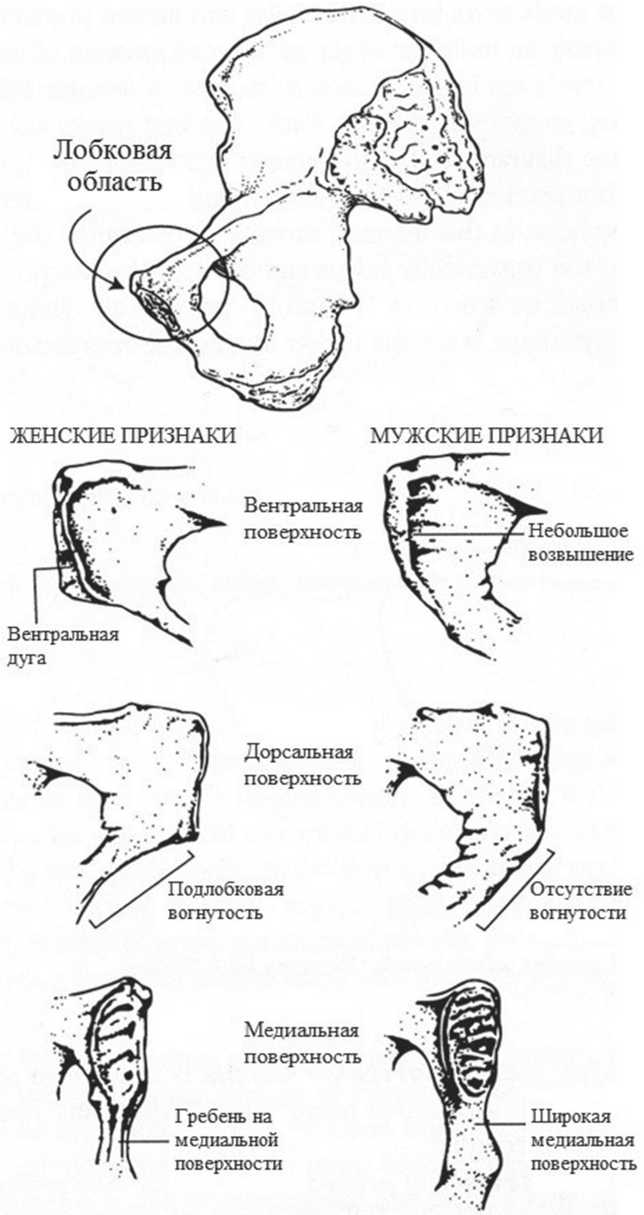

Большая седалищная вырезка у женщин широкая, у мужчин узкая. Форма большой седалищной вырезки не является таким же надежным признаком пола, как структура подлобковой области, из-за многих факторов, включая тенденцию к сужению вырезки у женщин при развитии остеопороза. P. Walker (цит. по: Buikstra JE, et al. (1994) [29]) рекомендует способ градации формы и глубины седалищной вырезки по предложенной им схеме (рис. 3).

Любые имеющиеся экзостозы у предушковидной борозды и у нижней задней подвздошной ости автор предлагает игнорировать. Оценка производится в баллах: изображение «1» (1 балл) — типично женская форма; изображение «5» (5 баллов) — мужская; промежуточные рисунки — показывают переходные формы большой седалищной вырезки (2 балла — «вероятно женская» форма, 3 балла — «неопределенная» форма, 4 балла — «вероятно мужская» форма) [29].

Таким образом, практически все кости скелета несут на себе признаки полового диморфизма, однако наиболее четко они определяются на костях

Рис. 3. Половые особенности большой седалищной вырезки по P. Walker (цит. по: Buikstra JE, et al. (1994) [29], описание в тексте)

таза и черепа, что отражено в настоящей работе. Определение половой принадлежности костных останков требует наиболее полного исследования представленных костей. Это зависит, кроме прочего, от количества объектов, их состояния, полноты используемых методик, а также от подготовки эксперта. Тщательный анализ наибольшего количества выявленных на костях признаков позволит прийти к максимально достоверному результату, что немаловажно при установлении личности неопознанного трупа.

Список литературы Определение соматического пола взрослого человека по костным останкам (обзор)

- Глыбочко П.В., Пиголкин Ю.И., Николенко В.Н. и др. Судебно-медицинская диагностика возраста. М.: Изд-во Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2016; 318 с.

- Николаев В.Г., Медведева Н.Н., Николенко В.Н. и др. Очерки интегративной антропологии. Красноярск: Изд-во КрасГМУ, 2015; 326 с.

- Сперанский B.C. Основы медицинской краниологии. M.: Медицина, 1988; 288 с.

- Сперанский B.C., Зайченко А. И. Форма и конструкция черепа. М.: Медицина, 1980; 280 с.

- Иванов Г.Ф. Основы нормальной анатомии человека: в 2т М.: Медгиз, 1949; 752 с.

- Гайворонский И. В.,Фандеева О.М., Ничипорук Г. И. Сравнительная методика определения соматического пола взрослого человека по черепу. Вестн. Рос. воен.-мед. акад. 2018; (3): 207-14.

- Быстров А. П. Прошлое, настоящее, будущее человека. М.: Медгиз, 1957; 315 с.

- Звягин В.Н. Методика краниоскопической диагностики пола человека. Судебно-медицинская экспертиза 1983; (3): 15-7.

- Медико-криминалистическая идентификация: настольная книга судебно- медицинского эксперта/под ред. В. В. Томилина. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 2000; 472 с.

- Гармус А. К. Судебно-медицинские критерии идентификации личности по скелетированному тазу: автореф. дис.... кан. мед. наук. Л., 1990; 20 с.

- Bytheway JA. A geometric morphometric approach to sex determination of the human adult os coxa. Journal of forensic sciences 2010; 55 (4): 859-64.

- Джигоpa С.Т. О половом диморфизме ключиц. Судебно-медицинская экспертиза 1962; (1): 16-9.

- Лаптев З.Л. Половые особенности ключиц по данным остеометрии. Судебно- медицинская экспертиза 1977; XX (1): 43-6.

- Пашкова В. И., Резников Б. Д. Судебно-медицинское отождествление личности по костным останкам. Саратов: Изд-во Сарат ун-та, 1978; 320 с.

- Туровцев А.И. Комплексные методы исследования особенностей ребер для судебно-медицинской идентификации личности: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Воронеж, 1970; 36 с.

- Чертовских А. А, Тучик E. С. О половом диморфизме лопатки. Вестник судебной медицины 2017; 6 (4): 10-4.

- Лаптев З.Л. Определение пола и длины тела по параметрам лопаток. Судебно-медицинская экспертиза 1978; XXI (3): 7-11.

- Найнис Й.В. Судебно-остеологические методы идентификации личности по проксимальным костям конечностей: автореф. дис...д-ра мед. наук. Тарту, 1966; 35 с.

- Николенко B.H., Фомичева О.A., Жмурко P.C. и др. Индивидуально-типологические особенности морфогеометрии проксимального отдела бедренной кости. Саратовский научно-медицинский журнал 2010; 6 (1): 36-9.

- Найнис Й.В., Анусявичене О. В. Некоторые анатомо-антропологические особенности костей предплечья. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии 1984; LXXXVI (3): 60-8.

- Бикбаева T.O, Неклюдов Ю.А., Николенко B.H. Изменчивость ширины и высоты тела средних фаланг II-V пальцев кисти взрослых людей. Морфология 2008; 133 (2): 18-9.

- Бикбаева T.O, Алешкина О.Ю., Николенко B.H., Фомкина О.А. Половая изменчивость длин проксимальных фаланг 2-5 пальцев кисти и их взаимосвязи у людей 2 периода зрелого возраста. Фундаментальные исследования 2015; (1-10): 2015-8.

- Бикбаева T.O, Алешкина О.Ю., Николенко B.H. Кисть человека как объект морфологических исследований. Современные проблемы науки и образования 2016; (2): 154.

- Ostrofsky KR, Churchill SE. Sex determination by discriminant function analysis of lumbar vertebrae. Journal of forensic sciences 2015; 60 (1): 21 -8

- Колесников В.Л., Шведчиков С.Ю. Изучение полового диморфизма надколенников с помощью дискриминантных функций. Судебно-медицинская экспертиза 1979; XXII (2): 15-7.

- Steele DG, Bramblett СА. The anatomy and biology of the human skeleton. Austin: TexasA&M University Press, 1988; 304p.

- Bass WM. Human osteology: A laboratory and field manual. Columbia: Missouri archaeological society, 2005; 365 p.

- Phenice T.W. A newly developed visual method of sexing the os pubis. American journal of physical anthropology 1969; 30: 297-302. 10.1002/ajpa. 1330300214

- DOI: 10.1002/ajpa.1330300214

- Buikstra JE, et al. Standards for data collection from human skeletal remains: proceedings of a seminar at the field museum of natural history (Arkansas archeological report research series). Arkansas archeological survey research series 1994; (40): 218 p.