Определение величины сгибательного промежутка при первичном эндопротезировании коленного сустава

Автор: Пан Чжэнюй, Лычагин А.В., Рукин Я.А., Грицюк А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 2 (48), 2022 года.

Бесплатный доступ

Результаты тотального эндопротезирования коленного сустава во многом зависят от понимания базовых биомеханических процессов функционирования сложного анатомического образования и философии протезирования, которые достигли определенного уровня и для дальнейшего поступательного движения необходимы новые возможности.Целью исследования является определение уровня сгибательной щели при первичном эндопротезировании коленного сустава.Материалы и методы. Были отобраны пациенты: 18 мужчин и 23 женщины, средний возраст 66.5±7.2 лет, ИМТ в среднем 32.0±2.6 кг/м2, с первичным деформирующим остеоартрозом коленного сустава 3-4 ст. по классификации Kellgren-Lawrence, которых рандомизировали на две группы: первой группе (21) выполняли первичное ТЭКС с применением предложенного нами метода, второй (20) выполняли эндопротезирование стандартной мануальной техникой и инструментами. Всем пациентам выполняли стандартную компьютерную томографию и рентгенографию коленного сустава в фронтальной и сагитальной проекциях, определяли размер сгибательного промежутка до и после операции.Результаты. При сравнении высоты стояния суставной щели до и после операции, при определении разницы расстояний (ошибки) в обеих плоскостях была получена высокая статистическая достоверность ( function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Сгибательный промежуток коленного сустава, первичное эндопротезирование коленного сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/142236569

IDR: 142236569 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-2-69-77

Текст научной статьи Определение величины сгибательного промежутка при первичном эндопротезировании коленного сустава

Тотальное эндопротезирование является самой успешной операцией при лечении грубых дегенеративных изменений коленного сустава различного генеза. Тем не менее, по литературным данным до 30 % пациентов не удовлетворены результатами данной операции [1]. Одним из залогов успеха является правильная пространственная ориентация компонентов эндопротеза во всех трех плоскостях, в частности правильное ротационное положение бедренного и большеберцовых компонентов, а также правильное восстановление сгибательного и разгибательного промежутков. Напротив, ошибки приводят к нарушению функционирования разгибательного аппарата коленного сустава, ограничению движений и болевому синдрому [2, 3].

Ротация бедренного компонента эндопротеза определяется по различным анатомическим ориентирам: линия Whiteside, линия проходящая через наружный и внутренний надмыщелки бедренной кости, линия, проходящая через задние отделы мыщелков бедренной кости [4].

При первичном эндопротезировании основное значение уделяется разгибательному промежутку, но для правильного функционирования эндопротеза коленного сустава важны величина сгибательного промежутка и баланс между ними. Фирмы-производители имплантатов предлагают различные инструменты для позиционирования опилочных шаблонов для задних отделов мыщелков бедренной кости при эндопротезировании, основанные на переднее или заднее-ориентированных способах при восстановлении сгибательного промежутка коленного сустава:. Об они имеют свои недостатки. Недостатком первого способа является вариабельность задней резекции, что ведет к изменению размера сгибательного промежутка, второго - при передней резекции возможно повреждение передней кортикальной пластинки диафиза бедренной кости, что может привести к перипротезным переломам в раннем послеоперационном периоде [6].

При этом величина стандартной дистальной резекции бедренной кости и задней резекции заложены в размере бедренного компонента эндопротеза, толщине дистального и заднего фланцев. Однако в различных случаях при гипер- или гипотрофии мыщелков бедренной кости (или первичном дефекте), может быть необходимым увеличить количество срезаемой кости (дополнительными направляющим), что приведет к различию в величине сгибательного и разгибательного промежутков [5].

Большую точность для восстановления уровня суставной щели при трудных случаях эндопротезирования коленного сустава может дать применение компьютерной навигации [7]. Однако точность компьютерной навигации зависит от анатомических ориентиров, которых, как уже говорилось выше, может не быть в условиях значительного дефицита кости [8, 9,]. Внимание этим вопросам уделяется в отечественной [10, 11, 12] и иностранной литературе [13].

Целью исследования является определение уровня сгибательной щели при первичном эндопротезировании коленного сустава.

Необходимый уровень сгибательной щели определяется по здоровой контралатеральной стороне. Если поражение коленных суставов двустороннее, метод позволяет точно задать ротационное положение бедренного компонента, а уровень сгибательной щели выставляется соответственно геометрии планируемого бедренного компонента эндопротеза. Также для ориентирования может быть использован хорошо функционирующий эндопротез коленного сустава с контралатеральной стороны.

Материалы и методы

Были отобраны 50 пациентов с первичным деформирующим остеоартрозом коленного сустава 3-4 ст. по классификации Kellgren-Lawrence, и ИМТ < 35 кг/м2. Пациентов рандомизировали на две группы (по методике случайных цифр), одной первой группе выполняли первичное ТЭКС с точным предоперационным планированием сгибательного промежутка, другой группе второй выполняли эндопротезирование стандартной мануальной техникой и инструментами. Операции выполняли три хирурга экспертного класса в равной мере в обеих группах.

В исследование не включали пациентов со специфическими остеоартрозами, а также с грубыми вальгус-варусными дефор- мациями (более 10 градусов), дефектами костей коленного сустава, переломами и последствиями переломов бедренной и большеберцовой костей, повреждениями коллатеральных связок и разгибательного аппарата коленного сустава, вывихами или подвывихами надколенника или большеберцовой кости.

Исследование проведено в клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) с января 2019 г. по июль 2021 г. Пациенты давали согласие на исследование до включения в него, никакая информация кроме пола и возраста пациента не собиралась и не могла быть использована для идентификации личности. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (№ 2341 от 16.10.2018 г.).

В ходе исследования по техническим причинам было исключено 9 пациентов, окончательно было включено 18 мужчин и 23 женщины, средний возраст 66.5±7.2 лет (мужчины - 67.2±7.5, 65.9±7.1, мин. 43 лет, макс. 75 лет, р=0.587), ИМТ в среднем 32.0±2.6 кг/м2 (мужчины 31.9±2.7 кг/м2, женщины 32.1±2.6 кг/м2, р=0.857), гендерные показатели пациентов по группам исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Гендерные показатели пациентов по группам исследования

|

Показатели |

Общие (n=41) |

I группа (n=21) |

II группа (n=20) |

р* |

|

Возраст (лет) |

66.463±7.211 |

63.762±8.173 |

69.3±4.758 |

0.012 |

|

Пол (муж./жен.) |

18/23 |

8/13 |

10/10 |

0.689 |

|

Правая/левая |

20/21 |

9/12 |

11/9 |

0.726 |

|

Рост (см) |

167.707±9.696 |

167.238±9.322 |

168.2±10.294 |

0.755 |

|

Вес (кг) |

90.244±12.304 |

89.143±10.603 |

91.4±14.058 |

0.564 |

|

ИМТ (кг/м2) |

32.01±2.603 |

31.826±2.246 |

32.203±2.979 |

0.649 |

* - р<0.05

Всем пациентам до операции и после выполняли стандартную компьютерную томографию (мультиспиральный компьютерный объемный томограф Toshiba Aquilion One 640-срезов) и рентгенографию коленного сустава (рентгеновская система Siemens Multix Fusion). Данные изображений были получены из системы (PACS), измерения выполнялись рентгенологами, не участвующими в исследовании, в программе RadiAnt DICOM Viewer 2020.2.

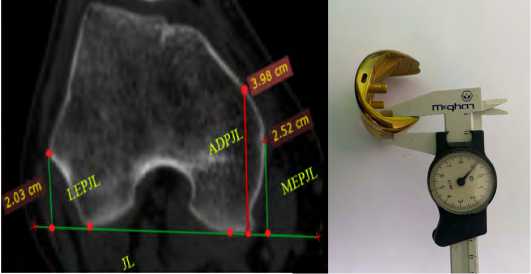

Предоперационное планирование выполняли по компьютерной томограмме в аксиальной проекции, проводили линию через наиболее выступающие части задних отделов мыщелков бедренной кости, к которой опускали перпендикуляры от наружного и внутреннего надмыщелков бедренной кости

(рис. 1 а). От наибольшего перпендикуляра вычитается толщина задних отделов бедренного компонента эндопротеза (чаще всего 9 мм) (рис. 1 б).

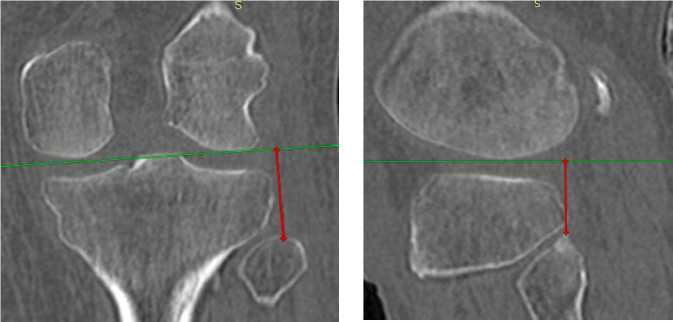

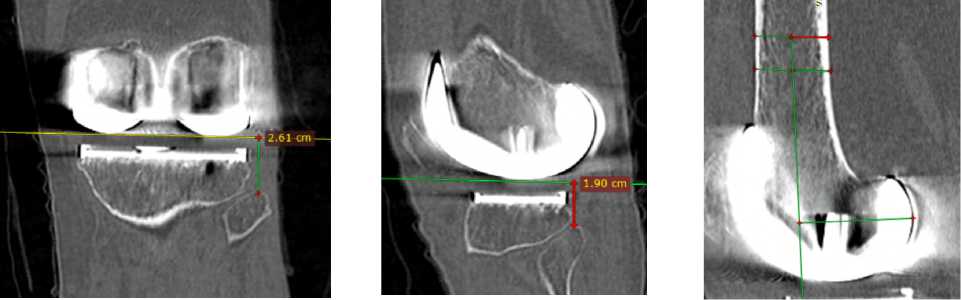

Эта разница и будет отображать необходимый уровень задней резекции по отношению к надмыщелкам бедренной кости. Учитывая то, что при КТ после операции в аксиальной проекции из-за рассеивания лучей (помехи изображения) невозможно определить и точно измерить уровень резекции мыщелков бедренной кости, мы выполняли КТ исследование и рентгенографию коленного сустава во фронтальной и сагиталь-ной плоскостях. Мы измеряли высоту стояния щели сустава, характеризующую разгибательный промежуток, ориентируясь на вершину головки малоберцовой кости (рис. 2 а и б), а на сагитальной проекции измеряли расстояние от оси бедренной кости до края имплантата, который считали за предполагаемый уровень сгибательной щели (рис. 2 в), после операции были проведены те же исследования и измерения (рис. 2 г-е). Помимо обследования пораженного сустава выполняли компьютерную томографию коленного сустава с контралатеральной стороны.

аб

Рис. 1. А - КТ коленного сустава в аксиальной проекции: планирование уровня сгибательной щели, б – измерение толщины заднего фланца эндопротеза.

аб

г де

Рис. 2. КТ коленного сустава до операции (а-в), после операции(г-е): а и г фронтальная проекция, б-в и д-е – сагиттальная проекция.

Учитывая клиническую направленность нашей разработки и практическую реальность (не всем пациентам выполняют КТ), мы провели анализ высоты суставной щели (сгибательно-разгибательного промежутка) рентгенографическим методом с использованием калибровочного рентгенконтрастного элемента (металлический шар диаметром 32 мм) до и после операции (рис. 3).

а

б

в

Рис. 3. Рентгенограммы коленного сустава до операции (а-б), после операции (в-г): а и в фронтальная проекция, б и г – сагиттальная проекция.

г

Данные измерений вносили в электронную базу данных созданную в программе Еxcel, в ходе исследования изменения в которой не производили. Статистическую обработку проводили при помощи программы «IBM SPSS Statistics 22». Вычисляли средние величины и стандартную ошибку, сравнивали значения переменных в группе до операции и в процессе наблюдения до 1 года и между группами используя коэффициенты Стьюдента и χ2. Значение p <0,05 считалось статистически значимым в этом исследовании.

Хирургическая техника предлагаемого нами способа направлена на точное восстановление уровня сгибательной щели при первичном эндопротезировании коленного сустава.

Пациенту с показаниями к первичному эндопротезированию коленного сустава выполняется компьютерная томография сустава со здоровой стороны, на которой проводится линия через наиболее выступающие части задних отделов мыщелков бедренной кости, к которой опускаются перпендикуляры от наружного и внутреннего надмыщелков бедренной кости.

Длина перпендикуляров измеряется в миллиметрах. От наибольшего перпендикуляра вычитается толщина задних отделов бедренного компонента эндопротеза (чаще всего 9 мм). Эта разница и будет отображать необходимый уровень задней резекции по отношению к надмыщелкам бедренной кости. Также может быть использована компьютерная томография нормально функционирующего эндопротеза с контралатеральной стороны (уровень сгибательной щели определяется по линии, проходящей через наиболее задние точки бедренного компонента эндопротеза).

В условиях операционной осуществляют хирургический доступ к коленному суставу. По стандартной методике выполняют дистальную резекцию бедренной кости. На полученный ровный бедренной кости наносили определенные в предоперационном периоде ориентиры и по планируемому уровню и выполняли резекцию задних отделов мыщелков бедренной кости строго параллельно надмыщелковой линии. В случае, если есть дефект и уровень резекции располагается кзади от сохранившейся кости, рассчитывали необходимый объем пластического материала для его заполнения (костный трансплантат или металлический аугмент).

Далее с помощью стандартных инструментов выполняли оставшиеся резекции бедренной и большеберцовой кости, устанавливали примерочные компоненты эндопротеза, после оценки функции коленного сустава, приступали к установке компонентов эндопротеза коленного сустава на костном цементе.

Рана послойно ушита наглухо с оставлением дренажа. Интраоперационно достигали полного разгибание коленного сустава, пассивное сгибание до 135 градусов. Рана послойно ушивалась наглухо с оставлением дренажа.

Результаты

В послеоперационном периоде после купирования острого болевого синдрома на 5–7 сутки всем больным обеих групп были выполнены компьютерная томография и рентгенологическое исследование коленного сустава. При компьютерной томографии мы определяли высоту стояния суставной щели до и после операции в фронтальной и сагитальной проекциях относительно верхушки малоберцовой кости и расстояние от оси бедренной кости до задней поверхности внутреннего мыщелка в сагитальной плоскости. Следует отметить, что в обеих группах высота стояния щели сустава в фронтальной и сагитальной плоскости после операции была незначительно меньше, чем до операции, а расстояние от оси бедренной кости до задней поверхности внутреннего мыщелка в сагитальной плоскости было больше, чем до операции, при этом статистически значимой разницы в показателях нам установить не удалось (табллица 2).

Таблица 2

Результаты КТ исследований

|

Показатели |

Общие (n=41) |

I группа (n=21) |

II группа (n=20) |

р* |

|

R1 |

26.371±2.326 |

26.345±2.585 |

26.395±2.115 |

0.946 |

|

R2 |

19.868±2.062 |

20.045±1.936 |

19.7±2.21 |

0.599 |

|

R3 |

38.793±2.793 |

38.345±2.753 |

39.219±2.83 |

0.323 |

|

R4 |

24.02±2.98 |

24.285±2.995 |

23.767±3.017 |

0.584 |

|

R5 |

18.856±2.495 |

19.315±2.009 |

18.419±2.865 |

0.256 |

|

R6 |

41.959±3.341 |

41.876±3.686 |

42.045±3.031 |

0.874 |

|

R1-R4 |

2.351±2.4 |

2.06±2.368 |

2.629±2.455 |

<0.001** |

|

R2-R5 |

1.012±1.585 |

0.73±1.56 |

1.281±1.6 |

<0.001** |

|

R3-R6 |

-3.166±2.057 |

-2.657±2.143 |

-3.7±1.717 |

<0.001** |

R1 - Высота щели коленного сустава в фронтальной проекции до операции, мм;

R2 - Высота щели коленного сустава в сагитальной проекции до операции, мм; R3 – Расстояние от оси бедренной кости до задней поверхности внутреннего мыщелка в сагитальной плоскости до операции, мм;

R4 - Высота щели коленного сустава в фронтальной проекции после операции, мм; R5 - Высота щели коленного сустава в сагитальной проекции после операции, мм; R6 - Расстояние от оси бедренной кости до задней поверхности внутреннего мыщелка (фланца эндопротеза) в сагитальной плоскости после операции, мм; R1-R4 – ошибка (разница расстояний между R1 R4), мм;

R2-R5– ошибка (разница расстояний между R2 R5), мм;

R3-R6– ошибка (разница расстояний между R3 R6), мм;

-

* - р<0.05

-

* * - показатель р при сравнении групп до и после операции.

Однако, при сравнении высоты стояния суставной щели до и после операции, при определении разницы расстояний (ошибки) в обеих плоскостях была получена высокая статистическая достоверность (<0.001): в фронтальной плоскости среднем на 2,4±2.4 мм, в первой группе 2.1±2.4 мм, во второй 2.6±2.5 мм. Расстояние от оси бедренной кости до задней поверхности внутреннего мыщелка (фланца эндопротеза) в сагитальной плоскости после операции было больше чем до операции (отрицательные значения), но у пациентов основной группы ошибка была значительно меньше, что говорит о общей тенденции и необходимости точного позиционирования сгибательной щели коленного сустава. Ошибка (разница в расстоянии R1-R4) в фронтальной проекции составила около 20,7% (I группа 2.06±2.368, II группа 2.629±2.455, р<0.001), в сагитальной (разница в расстоянии R2-R5) – 42,9 % (I группа 0.73±1.56, II группа 1.281±1.6, р<0.001), в сагитальной проекции (R3-R6) 28,2% (I группа -2.657±2.143, II группа -3.7±1.717, р<0.001).

Данные рентгенологического исследования подтвердили общую тенденцию более точного позиционирования сгибательно-разгибательного промежутков при применении предложенного специального инструмента у пациентов основной группы. Анализ послеоперационных рентгенограмм в саги-тальной проекции также подтвердил (отрицательные числа ошибки) направление смещения уровня резекции в тыльную сторону. При традиционной мануальной технике операции (II группа пациентов) в обеих проекциях ошибка была больше чем у пациентов основной группы (I группа) при высокой статистической достоверности результатов сравнения групп между собой (табллица 3).

Следует отметить, что технология рентгенологического исследования более сложная и в большей степени зависит от положения конечности во время исследования (проекция) и необходимости использовать ориентир для более точного масштабирования снимков, что снижает ошибки измерений, но они отражают общую тенденцию и могут быть использованы в рутинной практике.

Таким образом, при наличии общей ошибки до 10% (до операции 26.371±2.326 мм и после операции 24.02±2.98 мм, ошибка составила 2.351±2.4 мм) при сравнении групп между собой с высокой статистической достоверностью можно сказать, на основании результатов КТ исследования, что предложенный метод позволяет более точно позиционировать разгибательный промежуток фронтальная проекция на 20,7%, сагиттальная проекция на 42,9%, сгибательный на 28,2%, то есть определять и устанавливать уровень щели коленного сустава.

Таблица 3

Результаты рентгенологического исследования

|

Показатели |

Общие (n=41) |

I группа (n=21) |

II группа (n=20) |

р* |

|

R1 |

17.427±2.392 |

16.957±2.232 |

17.92±2.511 |

0.202 |

|

R2 |

41.62±2.639 |

41.429±2.473 |

41.82±2.853 |

0.641 |

|

R3 |

16.856±2.271 |

16.433±2.263 |

17.3±2.249 |

0.226 |

|

R4 |

45.107±2.799 |

44.933±2.631 |

45.29±3.023 |

0.689 |

|

B1 |

32.146±0.367 |

32.148±0.294 |

32.145±0.438 |

0.982 |

|

B2 |

32.173±0.323 |

32.186±0.345 |

32.16±0.305 |

0.802 |

|

B3 |

32.115±0.234 |

32.162±0.222 |

32.065±0.241 |

0.189 |

|

R1-R3 |

0.571±2.042 |

0.524±1.795 |

0.62±2.319 |

<0.001** |

|

R2-R4 |

-3.488±1.068 |

-3.47±1.084 |

-3.505±1.079 |

<0.001** |

R1 - Высота щели коленного сустава в фронтальной проекции до операции, мм; R2 - Высота щели коленного сустава в сагитальной проекции до операции, мм; R3 - Высота щели коленного сустава в фронтальной проекции после операции, мм; R4 - Высота щели коленного сустава в сагитальной проекции после операции, мм; В (1,2,3,4) – диаметр измерительного калибровочного шара, мм;

R1-R3 – ошибка (разница расстояний между R1 R3), мм;

R2-R4– ошибка (разница расстояний между R2 R4), мм;

* - р<0.05

* - показатель р при сравнении групп до и после операции.

Обсуждение

Восстановление уровня щели нативного коленного сустава важно не только для ревизионного, но и первичного ТЭКС, надежного способа до сих пор не найдено, как правильно определять линию коленного сустава по данным рентгенографии, КТ или МРТ и как правильно ее получить во время операции [14].

Интраоперационно при первичной операции, хирург может оценить нормальное положение щели сустава в зависимости от толщины дистальной остеотомии бедренной кости, но как правильно сохранить баланс сгибательного и разгибательного промежутков, если суставы значительно деформированы. Какой из них наиболее важный, когда нормальная анатомия коленного сустава изменена, щель сустава деформирована, но при этом определить расположение медиального и латерального мыщелков бедренной кости в качестве ориентира возможно [15].

Поэтому использование анатомических ориентиров для определения положения щели сустава и определении линии резекции широко применяется в клинической практике для воссоздания сгибательно-разгибательного промежутков. Возможно использовать ориентиры мягких тканей, такие как мениск и др., но они не всегда верны во время операции [16], тогда как костные ориентиры более надежны. Наиболее часто используемые костные ориентиры — это приводящий бугорок, медиальный и латеральный надмыщелки, бугорок большеберцовой кости, головка малоберцовой кости и нижний полюс надколенника [17, 18, 19].

Хирурги могут оценить эти ориентиры на рентгенограммах, томограммах КТ или МРТ исследований до операции или пальпацией во время операции. Это хорошо работает если контралатеральное колено не изменено, но использование этого метода ограничено. Однако, учитывая важность позиционирования уровня щели коленного сустава, зная, что небольшие изменения или ошибки в балансе между сгибательным и разгибательным промежутком могут привести к болевому синдрому или ограничению движений, значительно ухудшить результаты тотального эндопротезирования, все это подчеркивает важность и необходимость определения надежных ориентиров для широкого использования [20, 21, 22].

У работы есть ряд некоторых недостатков, которые авторы хорошо понимают. Инструмент не изготавливается промышленным способом, выборка пациентов небольшая, необходимо выполнение дорогостоящего исследования КТ коленного сустава и необходимость клинического обоснования эффективности применения инструмента при первичном тотальном эндопротезировании коленного сустава. Авторы понимают проблему и продолжают работу, направленную на понимание и улучшение результатов тотального эндопротезирования коленного сустава.

Вывод: на основании результатов проведенного исследования можно сказать, что предложенный метод позиционирования баланса сгибательного и разгибательного промежутков коленного сустава при тотальном эндопротезировании позволяет повысить точность восстановления сгибательного промежутка коленного сустава.

Список литературы Определение величины сгибательного промежутка при первичном эндопротезировании коленного сустава

- Canovas F, Dagneaux L. Quality of life after total knee arthroplasty. Orthop. Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S41-S46. doi: 10.1016/j. otsr.2017.04.017

- Rivière C, Iranpour F, Auvinet E, Howell S, Vendittoli PA, Cobb J, Parratte S. Alignment options for total knee arthroplasty: A systematic review. Orthop Traumatol Surg Res. 2017 Nov;103(7):1047-1056. doi: 10.1016/j.otsr.2017.07.010

- Clavé A, Le Henaff G, Roger T, Maisongrosse P, Mabit C, Dubrana F. Joint line level in revision total knee replacement: assessment and functional results with an average of seven years follow-up. Int Orthop. 2016 Aug;40(8):1655-1662. doi: 10.1007/s00264-015-3096-9

- Jang ES, Connors-Ehlert R, LiArno S, Geller JA, Cooper HJ, Shah RP. Accuracy of Reference Axes for Femoral Component Rotation in Total Knee Arthroplasty: Computed Tomography-Based Study of 2,128 Femora. J Bone Joint Surg Am. 2019 Dec 4;101(23):e125. doi: 10.2106/JBJS.19.00438

- Robert A. Siston, Jay J. Patel, Stuart B. Goodman, Scott L. Delp, Nicholas J. Giori. The Variability of Femoral Rotational Alignment in Total Knee Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. October 2005; 87 (10): 2276. doi: 10.2106/JBJS.D.02945

- Ryan S. Charette, Neil P. Sheth, Friedrich Boettner, Giles R. Scuderi, Christopher M. Melnic. Femoral Component Sizing During Total Knee Arthroplasty. JBJS REVIEWS 2018;6(1):e4. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00051

- Chatain F, Denjean S, Delalande JL, Chavane H, Bejui-Hugues J, Guyen O. Computer-navigated revision total knee arthroplasty for failed unicompartmental knee arthroplasty. Orthop Traumatol Surg Res. 2012 Oct;98(6):720-7. doi: 10.1016/j.otsr.2012.02.010

- Лычагин А.В., Кавалерский Г.М., Рукин Я.А., Грицюк А.А., Пан Ч., Определение уровня суставной щели коленного сустава: обсервационное исследование. Кафедра травматологии и ортопедии. 2021.№4(46). С.41-50 https://doi.org/10.17238/2226-2016-2021-4-41-50. Lychagin A.V., Kavalersky G.M., Rukin Y.A., Gritsyuk A.A., Pang Z, Determination of knee joint line level: observational study. Department of Traumatology and Orthopedics. 2021.№4(46). pp.41-50 https://doi.org/10.17238/2226-2016-2021-4-41-50. (In Russian).

- Гуражев М.Б., Баитов В.С., Гаврилов А. Н., Павлов В.В., Корыткин А.А. Методы замещения костного дефицита большеберцовой кости при первичном эндопротезировании коленного сустава: систематический обзор литературы. Травматология и ортопедия России. 2021;27(3):173-188. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2021-27-3-173-188. Gurazhev M.B., Baitov V.S., Gavrilov A.A., Pavlov V.V., Korytkin A. A. [Methods of the Tibia Bone Defect in Primary Knee Arthroplasty: Systematic Review]. Travmatologiya i ortopediya Rossii [Traumatology and Orthopedics of Russia]. 2021;27(3):173-188. (In Russian). https://doi.org/10.21823/2311-2905-2021-27-3-173-188.

- Козадаев М.Н., Гиркало М.В., Деревянов А.В., Кауц О.А., Мандров А.В. Идентификация референтной линии коленного сустава в зависимости от гендерных и антропометрических параметров у пациентов, нуждающихся в тотальной артропластике. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (3): 557–560. [Kozadaev M.N., Girkalo M.V., Derevyanov A.V., Kauts O.A., Mandrov A.V. Identifikatsiya referentnoi linii kolennogo sustava v zavisimosti ot gendernykh i antropometricheskikh parametrov u patsientov, nuzhdayushchikhsya v total’noi artroplastike. Saratovskii nauchno-meditsinskii zhurnal 2018; 14 (3): 557–560]

- Маланин Д.А., Володин И В., Сучилин И.А., Демещенко М.В. Связанные с полом особенности строения областей прикрепления передней крестообразной связки. Травматология и ортопедия России. 2020;26(4):80-92. doi: 10.21823/2311–2905–2020-26-4-80-92. [Malanin D.A., Volodin I. V., Suchilin I. A., Demeshchenko M.V. Svyazannye s polom osobennosti stroeniya oblastei prikrepleniya perednei krestoobraznoi svyazki. Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2020;26(4):80-92. doi: 10.21823/2311–2905–2020-26-4-80-92]

- Пихута Д.А., Абович Ю.А., Бронов О.Ю., Кабанова Ю.В., Крылова Т. А. К вопросу о КТ анатомии мягких тканей коленного сустава. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова 2016, т. 11, № 3, стр. 81–84. [Pikhuta D.A., Abovich Yu.A., Bronov O.Yu., Kabanova Yu. V., Krylova T. A. K voprosu o KT anatomii myagkikh tkanei kolennogo sustava. Vestnik Natsional’nogo mediko-khirurgicheskogo Tsentra im. N. I. Pirogova 2016, t. 11, № 3, str. 81–84]

- Fan, A., Xu, T., Li, X. et al. Using anatomical landmarks to calculate the normal joint line position in Chinese people: an observational study. J Orthop Surg Res 13, 261 (2018). https://doi.org/10.1186/s13018-018-0963-2.

- Pereira GC, von Kaeppler E, Alaia MJ, Montini K, Lopez MJ, Di Cesare PE, Amanatullah DF. Calculating the position of the joint line of the knee using anatomical landmarks. Orthopedics. 2016;39(6):381–6. https://doi.org/10. 3928/01477447-20160729-01.

- Romero J, Seifert B, Reinhardt O, Ziegler O, Kessler O. A useful radiologic method for preoperative joint-line determination in revision total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(5):1279–83. https://doi.org/10. 1007/s11999-009-1114-1.

- Khan WS, Bhamra J, Williams R, Morgan-Jones R. “Meniscal” scar as a landmark for the joint line in revision total knee replacement. World J Orthop. 2017;8(1):57–61. https://doi.org/10.5312/wjo.v8.i1.57.

- Servien E, Viskontas D, Giuffre BM, Coolican MR, Parker DA. Reliability of bony landmarks for restoration of the joint line in revision knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16(3):263–9. https://doi.org/10. 1007/s00167-007-0449-y.

- Iacono F, Lo Presti M, Bruni D, Raspugli GF, Bignozzi S, Sharma B, Marcacci M. The adductor tubercle: a reliable landmark for analysing the level of the femorotibial joint line. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(12): 2725–9. https://doi.org/10.1007/s00167-012-2113-4.

- Havet E, Gabrion A, Leiber-Wackenheim F, Vernois J, Olory B, Mertl P. Radiological study of the knee joint line position measured from the fibular head and proximal tibial landmarks. Surg Radiol Anat. 2007;29(4):285–9. https://doi.org/10.1007/s00276-007-0207-3.

- Singerman R, Heiple KG, Davy DT, Goldberg VM. Effect of tibial component position on patellar strain following total knee arthroplasty.J Arthroplast. 1995;10(5):651–6.

- Mason M, Belisle A, Bonutti P, Kolisek FR, Malkani A, Masini M. An accurate and reproducible method for locating the joint line during a revision total knee arthroplasty. J Arthroplast. 2006;21(8):1147–53. https://doi.org/10.1016/ j.arth.2005.08.028.

- Laskin RS. Joint line position restoration during revision total knee replacement. Clin Orthop Relat Res. 2002;404:169–71. doi: 10.1097/00003086-200211000-00029