Оптические свойства нейтрофилов периферической крови лошадей при общем внешнем воздействии -излучения

Автор: Шевченко Т.С.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Факторы клеточного иммунитета

Статья в выпуске: 4 т.52, 2017 года.

Бесплатный доступ

Важным диагностическим тестом для оценки состояния здоровья и выявления заболеваний сельскохозяйственных животных считается определение содержания форменных элементов крови, включая нейтрофилы. Качественные и количественные характеристики нейтрофилов имеют важное значение для оценки состояния здоровья и при лучевом поражении животных в связи с радиационно-индуцированной гибелью предшественников гранулоцитов в костном мозге. Следует отметить весьма немногочисленное число публикаций, посвященных изучению состояния нейтрофилов при радиационных воздействиях не только у сельскохозяйственных, но и у лабораторных животных. В частности, в литературе практически отсутствуют данные об оптических свойствах нейтрофилов и о влиянии на них радиационного фактора. Поэтому целью работы стало исследование оптических свойств этих клеток, выделенных из периферической крови лошадей, которых подвергли общему внешнему воздействию γ-излучения. Определяли величину оптической плотности суспензии нейтрофилов при λ = 600 нм и длине оптического пути 1 см. Кровь у животных отбирали из яремной вены до облучения и на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 10-е, 15-е, 20-е, 25-е и 30-е сут после облучения. Суспензию нейтрофилов выделяли из периферической крови лошадей при центрифугировании в градиенте плотности урографина с d = 1,077 г/см3. Контролем служила группа из 4 лошадей, которых содержали в тех же условиях, что и 4 группы подопытных животных по 5 гол. в каждой. Подопытные группы подвергали общему внешнему воздействию γ-излучения в дозах 2, 3, 4 и 5 Гр. Было обнаружено, что величина оптической плотности суспензии нейтрофилов в расчете на 105 кл/мл, составляющая в среднем 0,572±0,023 отн. ед., практически не претерпевает изменений при облучении лошадей в исследуемом диапазоне доз. Это свидетельствует о постоянстве оптических свойств нейтрофильных гранулоцитов при радиационном поражении животных, что позволяет проводить фотометрические исследования этих клеток у облученных лошадей. Фотометрический анализ выделенных нейтрофилов выявил следующие закономерности. Величина оптической плотности аликвоты суспензии клеток у необлученных лошадей составила 0,235±0,032 отн. ед. В начальный период лучевой патологии у всех групп облученных животных величина оптической плотности нейтрофилов возрастала в 2,1-2,8 раза, затем последовательно уменьшалась и увеличивалась в латентный период на 5-10-е сут, далее резко снижалась (в 10-12 раз) в период разгара на 20-30-е сут. У лошадей, подвергнутых воздействию γ-излучения в дозе 5 Гр, наблюдали значительное уменьшение показателя (в 18 раз) на 10-е сут. Проведенные исследования показали, что внешнее воздействие γ-излучения в широком диапазоне доз приводит к изменению величины оптической плотности суспензии выделенных нейтрофилов, которое согласуется с динамикой их содержания в периферической крови лошадей.

Лошади, общее внешнее воздействие γ-излучения, периферическая кровь, нейтрофилы, оптическая плотность, содержание нейтрофилов

Короткий адрес: https://sciup.org/142214165

IDR: 142214165 | УДК: 636.1:591.111.1:57.043 | DOI: 10.15389/agrobiology.2017.4.795rus

Текст научной статьи Оптические свойства нейтрофилов периферической крови лошадей при общем внешнем воздействии -излучения

Известно, что важным диагностическим тестом при выявлении заболеваний сельскохозяйственных животных считается определение содержания форменных элементов крови, в том числе нейтрофилов (1-4). Нейтрофилы (нейтрофильные гранулоциты) представляют собой фактор неспецифической резистентности, обеспечивающий первый этап иммунного ответа на бактериальные и другие патогены и предшествующий более специфическому лимфоцитарному (5, 6). Эти клетки способны к фагоцитозу (7-9), но они также признаются универсальными эффекторами гомеостаза (10, 11). Нейтрофил рассматривается как своеобразная одноклеточная секреторная железа, реализующая эффекторный потенциал, в том числе секретируя растворимые продукты — про- и противовоспалительные цитокины, анафилотоксины и другие бактерицидные и цитотоксические вещества в зависимости от выполняемых функций (12-14). У нейтрофильных гранулоцитов имеются рецепторы для огромного числа эндогенных медиаторов (сигнальных молекул), которые запускают определенные сигнальные системы, влияющие на конкретные биохимические процессы в клетке (15795

17). Они способны отвечать на воздействие цитокинов повышением экспрессии генов, участвующих в реализации иммунного ответа, и появлением рецепторов, присущих антигенпрезентирующим клеткам (18, 19). Кроме того, секретируя биологически активные вещества, нейтрофильные гранулоциты могут оказывать регулирующее влияние на функции других иммунокомпетентных клеток (20-22). Все это дает нейтрофилам возможность быстро реагировать на малейшие изменения постоянства внутренней среды организма, что позволяет рассматривать эти клетки в качестве своеобразного «зеркала гомеостаза».

Нейтрофилы и их качественные и количественные характеристики имеют важное значение для оценки состояния здоровья при лучевом поражении животных и радиационно-индуцированной гибели предшественников гранулоцитарных клеток в костном мозге (23). Особый интерес представляет исследование этих полиморфноядерных лейкоцитов у лошадей — животных со специфической физиологией и метаболизмом, а также особым соотношением форменных элементов крови с большим количество нейтрофилов (45-62 % против соответственно 20-35 % и 35-45 % у крупного рогатого скота и овец) (2). При этом исследования состояния нейтрофилов при радиационных воздействиях на организм сельскохозяйственных животных (24, 25) и другие виды млекопитающих (26-31) весьма немногочисленны.

Представленные в настоящей работе данные по оценке нейтрофильного пула периферической крови лошадей и изменению оптической плотности суспензии нейтрофилов при лучевом поражении животных в полулетальной и сублетальных дозах на разных стадиях развития патологии существенно пополняют знания в этой области, так как подобные сведения в литературе практически отсутствуют.

Целью работы стало исследование оптических свойств нейтрофилов, выделенных из периферической крови лошадей после общего внешнего воздействия γ-излучения в широком диапазоне доз.

Методика. Эксперименты выполняли на 24 лошадях (беспородных кобылах) 3-5-летнего возраста с живой массой 394±0,32 кг, которых содержали в условиях вивария Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ). Рацион был сбалансирован согласно нормам ВИЖ (Всероссийский НИИ животноводства, Московская обл.). Контролем служила группа из 4 лошадей, которых содержали в тех же условиях, что и подопытных. Животных четырех опытных групп (I, II, III и IV, по 5 гол. в каждой) подвергали общему внешнему воздействию γ-излучения в дозах соответственно 2, 3, 4 и 5 Гр при мощности дозы 1 Гр/ч на установке ГУЖ-24 (Россия) (источник излучения — 137Cs с энергией γ-квантов 0,67 МэВ). Степень и равномерность облучения контролировали с помощью дозиметра VAJ-18 (Германия) со сферической ионизационной камерой VAК-253 (Германия). Неравномерность γ-поля не превышала 15 %.

Общее состояние, поведение, реакцию на внешние раздражители, аппетит, температуру тела, частоту пульса и дыхания, функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, динамику живой массы, продолжительность жизни и гематологические показатели животных учитывали общепринятыми способами.

Oбразцы периферической крови отбирали из яремной вены до и на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 10-е, 15-е, 20-е, 25-е и 30-е сут после общего внешнего воздействия γ-излучения. Антикоагулянтом служил цитрат натрия в конечной концентрации 0,38 %. Нейтрофилы выделяли разработанным нами способом центрифугирования образцов крови в градиенте изоплотностно-го вещества с d = 1,077 г/см3 (32). Выделенные клетки отмывали посред-796

ством однократного центрифугирования при 200 g и 20 °С в течение 10 мин в среде, содержащей NaCl, KCl, K2HPO4, MgCl2, глюкозу и 5-N-2-(гидрок-сиэтил)пиперазин-N'-2-этансульфоновую кислоту (соответственно 145; 5; 0,5; 1; 3 и 10 ммоль/л, рН 7,4) («Merck», Германия).

Содержание нейтрофилов в периферической крови оценивали при подсчете общего числа лейкоцитов под микроскопом Биолар-2 (Польша) в образцах цельной крови с последующим определением процента нейтрофилов в мазках (1). Жизнеспособность выделенных клеточных популяций нейтрофилов контролировали в тесте с трипановым синим («Sigma-Aldrich», США). Фотометрический анализ суспензий нейтрофилов выполняли на спектрофотометре СФ-26 (Россия) при X = 600 нм и длине оптического пути 1 см (31).

Представлены средние ( Х ) и стандартные ошибки средних (± х ). Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием t -критерия Стьюдента. Различия между контрольными и опытными значениями считали статистически значимыми при p < 0,05.

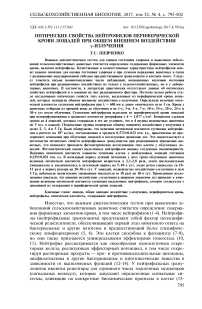

Результаты. Жизнеспособность выделенных клеточных популяций нейтрофилов, оцениваемая в тесте с трипановым синим, составила 92-97 %. Нейтрофилы — крупные клетки (9-15 мкм), поверхность которых имеет небольшие шероховатости, мелкие складки, пузыревидные и палочковидные выпячивания (5). Есть данные, что некоторые физико-химические факторы могут модифицировать адгезивность нейтрофилов (24, 33, 34). Поэтому следовало выяснить, влияет ли радиационное воздействие в широком диапазоне доз на оптические свойства нейтрофилов, поскольку изменение формы и поверхности клеток, а также образование клеточных конгломератов могут изменять светопоглощение. Для этого определяли величину оптической плотности суспензии нейтрофилов в расчете на 105 кл/мл у облученных в дозах 2, 3, и 4 Гр и контрольных лошадей. Как оказалось, этот показатель в контроле и опыте достоверно не различался (табл. 1). Среднее значение у необлученных лошадей равнялось 0,567±0,021 отн. ед. при средней величине для всех измерений 0,572±0,023 отн. ед., то есть приведенная величина оптической плотности суспензии нейтрофилов в расчете на 105 кл/мл, что практически соответствует оптической плотности одной клетки, в разные сроки после облучения лошадей в дозах 2, 3 и 4 Гр была фактически постоянной и в большинстве случаев составляла 0,570-0,600 отн. ед. (см. табл. 1).

1. Оптическая плотность (отн. ед. в расчете на 105 кл/мл) суспензии нейтрофилов, выделенных из цельной периферической крови лошадей, в зависимости от дозы внешнего γ -излучения в разные сроки после воздействия ( Х ± х, виварий Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии, г. Обнинск)

|

Период, сут |

Доза внешнего γ -излучения, Гр |

Необлученные лошади ( n = 4) |

||

|

2 ( n = 5) |

3 ( n = 5) |

4 ( n = 5) |

||

|

До воздействия (исходные данные) |

0,565±0,027 |

0,573±0,019 |

0,582±0,023 |

0,567±0,021 |

|

После воздействия: 1-е |

0,593±0,023 |

0,571±0,018 |

0,579±0,021 |

0,573±0,023 |

|

3-и |

0,598±0,019 |

0,592±0,021 |

0,568±0,017 |

0,572±0,018 |

|

7-е |

0,614±0,035 |

0,597±0,026 |

0,592±0,024 |

0,578±0,022 |

|

10-е |

0,595±0,022 |

0,603±0,025 |

0,571±0,032 |

0,587±0,027 |

|

15-е |

0,603±0,027 |

0,564±0,017 |

0,567±0,026 |

0,575±0,019 |

|

20-е |

0,562±0,018 |

0,581±0,026 |

0,585±0,025 |

0,588±0,024 |

Следовательно, оптические свойства нейтрофилов лошадей, регистрируемые по величине светопоглощения при X = 600 нм, не претерпевают существенных изменений при развитии у животных острой лучевой патологии легкой и средней степени тяжести, что делает правомочным проведение фотометрического анализа этих клеток.

Изучение оптической плотности суспензии нейтрофилов, выделенных из периферической крови лошадей, которых подвергли воздействию γ -излучения в широком диапазоне доз, выявило следующие особенности. Величина оптической плотности аликвоты суспензии у всех необлученных лошадей составила 0,235+0,032 отн. ед. (табл. 2).

2. Оптическая плотность (отн. ед.) аликвоты суспензии нейтрофилов, выделенных из цельной периферической крови лошадей, в зависимости от дозы внешнего γ -излучения в разные сроки после воздействия ( Х ± х , виварий Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии, г. Обнинск)

|

Период, сут |

Контроль |

Доза γ -излучения, Гр |

|||

|

2 ( n = 5) 1 |

3 ( n = 5) |

4 ( n = 5) |

5 ( n = 5) |

||

|

До воздействия |

|||||

|

(исходные данные) |

0,232±0,017 |

0,228±0,047 |

0,230±0,019 |

0,251±0,039 |

0,234±0,022 |

|

После воздействия: |

|||||

|

1-е |

0,227±0,028 |

0,615±0,047* |

0,650±0,099* |

0,534±0,480* |

0,585±0,058* |

|

3-и |

0,234±0,025 |

0,253±0,055 |

0,334±0,055* |

0,296±0,052 |

0,323±0,037* |

|

5-е |

0,222±0,018 |

0,169±0,034 |

- |

0,132±0,024* |

0,150±0,056* |

|

7-е |

0,247±0,019 |

0,174±0,030 |

0,202±0,063 |

0,171±0,018* |

0,318±0,057* |

|

10-е |

0,235±0,022 |

0,221±0,035 |

0,339±0,060 |

0,200±0,041 |

0,013±0,004* |

|

15-е |

0,228±0,017 |

0,146±0,025* |

0,173±0,048 |

0,166±0,048* |

- |

|

20-е |

0,218±0,014 |

0,061±0,012* |

0,079±0,023* |

0,056±0,014* |

- |

|

25-е |

0,229±0,013 |

0,050±0,006* |

0,026±0,007* |

0,024±0,004* |

- |

|

30-е |

0,228±0,016 |

0,030±0,004* |

0,019±0,004* |

0,022±0,003* |

- |

П р и м еч а ни е. Прочерк означает отсутствие данных.

* Различия с исходными данными статистически значимы при р < 0,05.

Воздействие γ-излучения, вызывающее острое лучевое поражение лошадей от легкой до средней степени тяжести, приводило в начальный период (1-е-3-и сут) к значительному (на 1-е сут — в 2,1-2,8 раза, на 3-и — в 1,1-1,5 раза) повышению оптической плотности суспензии нейтрофилов по сравнению с показателями у необлученных животных, а на 5-7-е сут при облучении в дозах 2, 3 и 4 Гр она была несколько ниже исходной. Доза 5 Гр вызывала уменьшение показателя (в 1,6 раза) на 5-е сут и увеличение (в 1,4 раза) — на 7-е сут. При дозах 2, 3 и 4 Гр на 10-е сут оптическая плотность вновь возрастала до контрольных значений и даже выше (при 3 Гр), а в последующие сроки неуклонно и многократно снижалась: на 20-е сут — в 3,7; 2,9 и 4,5 раза, на 25-е сут — в 4,6; 8,9 и 10,5 раза, на 30-е сут — в 7,6; 12,1 и 11,4 раза. У лошадей, облученных в дозе 5 Гр, на 10-е сут отмечали резкое снижение показателя (в 18 раз), после чего все животные погибли. При этом мы не выявили зависимости между величиной оптической плотности суспензии нейтрофилов и дозой γ-излучения.

Таким образом, общее внешнее воздействие γ-излучения в сублетальных и полулетальной дозах приводило к лучевому поражению лошадей легкой и средней степени тяжести, которое сопровождалось повышением величины оптической плотности суспензии нейтрофилов в начальный период, последовательным снижением и увеличением показателя в латентный период и резким уменьшением в период разгара (20-30-е сут) .

При фотометрическом исследовании нейтрофилов возникло предположение, что величина оптической плотности суспензии клеток отражает их количественное содержание в периферической крови животных. Для уточнения мы сопоставили данные по величине оптической плотности аликвоты суспензии нейтрофилов и содержанию нейтрофилов в периферической крови облученных и необлученных лошадей, оцененному традиционным гематологическим способом.

У необлученных лошадей величина оптической плотности аликвоты суспензии составляла 0,230±0,190 отн. ед. (табл. 3). После общего внеш-798

него воздействия у-излучения в дозе 3 Гр развивалось лучевое поражение, которое сопровождалось повышением величины оптической плотности аликвоты суспензии нейтрофилов в 2,8 раза на 1-е сут после облучения, снижением на 3-и-10-е сут практически до контрольных значений и уменьшением в 2,9 раза на 20-е сут в сравнении с исходными данными. Соответствующий показатель в контрольной группе животных во все сроки исследования оставался в пределах исходных значений. При этом содержание нейтрофилов в периферической крови облученных лошадей изменялось аналогичным образом (см. табл. 3). У необлученных лошадей оно составляло в среднем (12,9±0,8)х109/л и в течение 20 сут практически не изменялось. У лошадей, подвергнутых общему внешнему воздействию у-излучения в дозе 3 Гр, содержание нейтрофилов в периферической крови увеличивалось на 1-е сут в 3,2 раза в сравнении с исходными данными, снижаясь практически до значений, отмеченных у необлученных животных, на 3-и-10-е сут (см. табл. 3). На 20-е и 25-е сут число этих клеток в крови лошадей уменьшалось в 2,8 и 8,6 раза в сравнении с исходными данными. Следовательно, результаты гематологической оценки содержания нейтрофилов в периферической крови у облученных лошадей свидетельствовали о нейтрофилезе на 1-е сут, вызываемом абортивным выбросом клеток из пула костного мозга, и нейтропении на 20-25-е сут при радиационно-индуцированном истощении пула предшественников гранулоцитов в костном мозге.

3. Содержание нейтрофилов в крови и величина оптической плотности аликвоты суспензии нейтрофилов, выделенных из крови облученных (3 Гр) и необ-лученных лошадей ( Х ± х , виварий Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии, г. Обнинск)

|

Период, сут |

Оптическая плотность, отн. ед. |

Содержание нейтрофилов, ½109/л |

||

|

контроль ( n = 4) |

опыт ( n = 5) |

контроль ( n = 4) |

опыт ( n = 5) |

|

|

До воздействия |

||||

|

(исходные данные) |

0,230±0,19 |

12,9±0,8 |

||

|

После воздействия: |

||||

|

1-е |

0,226±0,11 |

0,650±0,099* |

12,7±1,3 |

41,1±7,2* |

|

3-и |

0,243±0,08 |

0,334±0,155 |

13,4±2,2 |

12,1±5,3 |

|

7-е |

0,235±0,09 |

0,202±0,063 |

11,8±2,6 |

10,3±3,2 |

|

10-е |

0,244±0,13 |

0,339±0,060 |

12,9±1,8 |

13,7±6,4 |

|

20-е |

0,238±0,23 |

0,079±0,023* |

13,3±1,9 |

4,6±0,9* |

|

25-е |

0,231±0,29 |

0,026±0,007* |

12,8±2,1 |

1,5±0,7* |

|

* Различия с исходными данными статистически значимы при р < 0,05. |

||||

Таким образом, число нейтрофилов в периферической крови лошадей, определяемое под микроскопом прямым подсчетом, и оптическая плотность суспензии выделенных нейтрофилов изменялись после облучения животных сходным образом. Значения обоих показателей увеличивались на 1-е сут соответственно в 3,2 и 2,8 раза, на 7-10-е сут не отличались от исходных данных, на 20-е сут снижались в 2,8 и 2,9 раза, на 25-е — в 8,6 и 8,9 раза.

Отметим, что между регистрируемыми показателями наблюдалась хорошая корреляция во все сроки после облучения животных. Исходя из такой однотипной динамики, можно сделать вывод о допустимости применения фотометрического анализа суспензий выделенных нейтрофилов при исследовании изменения их содержания в крови лошадей.

Нейтрофилы (точнее — предшественники гранулоцитов) млекопитающих в норме созревают в костном мозге в течение 8-12 сут, затем выходят в периферическую кровь, где пребывают 8-10 ч, далее поступают в различные ткани и через 3-5 сут подвергаются спонтанному апоптозу (запрограммированной клеточной гибели) (35-38), а при некоторых состояниях — нетозу (39-43). Внешнее воздействие у-излучения в сублетальных и полулетальной дозах вызывает гибель предшественников гранулоцитов в костном мозге, что определяет снижение содержания нейтрофилов в периферической крови после 12-х сут (23). Наши исследования показали в этот период (на 20-30-е сут) резкое уменьшение оптической плотности суспензии нейтрофилов у лошадей I, II и III групп и на 10-е сут — у животных IV группы. Иными словами, лучевое поражение лошадей, подвергнутых внешнему воздействию γ-излучения в дозах от сублетальной до по-лулетальной, в период разгара характеризуется значительным (2,9-18,0-кратным) снижением оптической плотности суспензии нейтрофилов. Максимальное уменьшение показателя отмечали на 10-е сут у лошадей, облученных в полулетальной дозе (5 Гр). Следует отметить, что оптическая плотность суспензии нейтрофилов у лошадей, облученных в сублетальных дозах (от 2 до 4 Гр), фактически не различалась с 7-х по 30-е сут. При воздействии в полулетальной дозе динамика была совершенно иной: увеличение на 1-е-3-и сут, снижение ниже контроля на 5-е, повышение в 1,4 раза на 7-е сут и резкое уменьшение (в 18 раз) на 10-е сут. То есть в период разгара лучевой патологии легкой и средней степени тяжести при значительном снижении величины оптической плотности суспензии выделенных нейтрофилов, что практически соответствует уменьшению их содержания в периферической крови лошадей, можно с уверенностью прогнозировать как возникновение, так и усиление имеющихся инфекционных процессов в организме. Кроме того, есть основания ожидать, что сниженный в этот период в 10-12 раз пул нейтрофильных гранулоцитов в крови облученных животных вызовет изменение основных звеньев иммунного ответа нейтрофилов, а также нарушение их регулирующего влияния на функции других иммунокомпетентных клеток в связи со значительно уменьшенной секрецией цитокинов и других биологически активных веществ даже при воздействии γ-излучения в сублетальных дозах.

Итак, проведенные исследования показали, что общее внешнее воздействие γ-излучения в изученном диапазоне доз приводит к изменению оптической плотности суспензии выделенных нейтрофилов, которое согласуется с динамикой содержания этих клеток в периферической крови лошадей. Величина оптической плотности суспензии выделенных нейтрофилов может применяться в ветеринарной практике для экспресс-оценки пула нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови животных.

Список литературы Оптические свойства нейтрофилов периферической крови лошадей при общем внешнем воздействии -излучения

- Кондрахин И.П., Архипов А.В., Левченко В.И. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. М., 2004.

- Мишанин Ю.Ф., Мишанин М.Ю. Практическая ветеринария. Ростов-на-Дону, 2002.

- Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. М., 2005.

- Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М., 2013.

- Пинегин Б.В., Маянский А.Н. Нейтрофилы: структура и функция. Иммунология, 2007, 28(6): 374-382.

- Ярилин А.А. Иммунология. М., 2010.

- Garcia-Garcia E. Molecular mechanisms of phagocytosis. Landes Вioscience, Georgetown, Texas, 2005.

- Robinson J.M. Reactive oxygen species in phagocytic leukocytes. Histochemistry and Cell Biology, 2008, 130(2): 281-297.

- Segal A.W. How neutrophils kill microbes. Ann. Rev. Immunol., 2006, 23: 197-223.

- Medical Immunology/Под ред. V. Gabriel. Taylor & Francis, London, 2007.

- Hicks A.M., Willington M.C., Du W. Effector mechanism of the anticancer immune responses of macrophages in SR/CR mice. Cancer Immunity, 2006, 6: 1-9.

- Абакумова Т.В., Антонеева И.И., Генинг Т.П., Генинг С.О., Долгова Д.Р., Фомина А.В. Цитокиновый профиль и метаболическая активность нейтрофилов периферической крови при прогрессировании неоплазмы. Патологическая физиология и экспериментальная терапия, 2014, 4: 86-90.

- Долгушин И.И., Савочкина А.Ю. Секреторные функции нейтрофилов. Аллергология и иммунология, 2015, 2: 210-212.

- Zh1pixou J., Perelman J.M., Kolosov V.P., Zh1pixou X. Neutrophil elastase induces MUC5AC secretion via protease activated receptor 2. Molecular and Cellular Biochemistry, 2013, 377(1-2): 75-85 ( ) DOI: 10.1007/s11010-013-1572-3

- Kupchik Y.M., Barchad-Avitzur O., Ben-Chaim Y., Parnas L., Parnas H., Wess J. A novel fast mechanism for GPCR-mediated signal transduction -control of neurotransmitter release. Journal of Cell Biology, 2011, 192(1): 137-151 ( ) DOI: 10.1083/jcb.201007053

- Wang N., De Bock M., Decrock E., Bol M., Gadicherla A.A., Leybaert L., Vinken M., Rogiers V., Bukauskas F.F., Bultynck G. Paracrine signaling through plasma membrane hemichannels.1pix Biochimica et Biophisica Acta. Biomembranes, 2013, 1828(1): 35-50 ( ) DOI: 10.1016/j.bbamem.2012.07.002

- Baroja-Mazo A., Barbera-Cremades M., Pelegrin P. The participation of plasma membrane hemichannels to purinergic signaling. Biochimica et Biophisica Acta. Biomembranes, 2013, 1828(1): 79-93 ( ) DOI: 10.1016/j.bbamem.2012.01.002

- Нестерова И.В., Швыдченко И.Н., Роменская В.А. Нейтрофильные гранулоциты -ключевые клетки иммунной системы. Аллергология и иммунология, 2008, 9(4): 432-436.

- Cassatella M.A., Mosna F., Micheletti A. Toll-like receptor-3-activated human mesenchymal stromal cells significantly prolong the survival and function of neutrophils. Stem. Cells, 2011, 29(6): 1001-1011.

- Хаитов Р.М. Иммунология. М., 2011.

- Diebold B.A., Bokoch G.M. Rho GTPase and the control of the oxidative burst in polymorphonuclear leukocytes. Current Topics of Microbiology and Immunology, 2005, 291: 91-111.

- Fernandes M.J., Rollet-Labelle E., Pare G. CD11b associates with high-density, detergent resistant membranes in human neutrophils. Biochem. J., 2006, 393: 351-359.

- Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения). М., 2004.

- Аклеев А.А., Гребенюк А.Н., Глуминина О.А. Влияние радиационного воздействия на показатели адгезивной способности нейтрофилов периферической крови. Вестник Челябинского государственного университета, Биология, 2013, 7(298): 91-93.

- Гребенюк А.Н. Состояние нейтрофилов при радиационных воздействиях. Автореф. докт. дис. СПб, 2002.

- Исамов Н.Н., Исамов Н.Н. (мл.) Радиобиология и радиоэкология лошадей/Под ред. Р.М. Алексахина. Обнинск, 2009.

- Meo S.A., Al Dress A.M., Zadi S.Z., Al Damon S., Al-Tuwauri A.S. Hazards of X-ray radiation on quantitative and phagocytic function of polymorphonuclear neutrophils in X-ray technicians. J. Occup. Health, 2006, 48: 88-92.

- Wilkins R.C., Wilkinson D., Macharaj H.P., Bellier P.V., Cybuiski M.B., McLean J.R. Differential apoptotic response to ionizing radiation in sub population of human white blood cells. Mutat. Res., 2002, 513(1-2): 27-36.

- Latifynia A., Vojgani M., Gharagozlou M.J., Sharifian R. Neutrophil finction (innate immunity) during ramadan. J. Auub. Med. Coll. Abbottabad, 2009, 21(4): 111-115.

- Latifynia M.Y., Kalamzadeh A., Abofazeli T., Nuraie M., Khransarii N. Phagocyte finctions of human subjects living in high level of natural radiation areas in Iran. J. Auub. Med. Coll. Abbottabad, 2012, 24(3-4): 177-179.

- Шевченко Т.С., Шевченко А.С. Фотометрические показатели и общее содержание белка в клетках крови интактных и облученных сельскохозяйственных животных. Сельскохозяйственная биология, 1999, 4: 114-118.

- Шевченко Т.С. Выделение клеточных популяций из периферической крови сельскохозяйственных животных методом центрифугирования в градиенте плотности. Сельскохозяйственная биология, 2007, 6: 123-126.

- Gil-Villa A.M., Norling L.V., Serhan C.N., Cordero D. Aspirin triggered-lipoxin A(4) reduces the adhesion of human polymorphonuclear neutrophils to endothelial cells initiated by preeclamptic plasma. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids, 2012, 87(4-5): 127-134 ( ) DOI: 10.1016/j.plefa.2012.08.003

- Overbeek S.A., Kleinjan M., Henricks P.A.J., Kamp V.M., Georgiou N.A., Garssen J., Kraneveldand A.D., Folkerts G. Chemo-attractant N-acetyl proline-glycine-proline induces CD11b/CD18-dependent neutrophil adhesion. Biochimica et Biophisica Acta, 2012, 1830(1): 2188-2193.

- Maeshima Y., Makino H. Molecular mechanism of cell injury. Contrib. Nephrol., 2003, 139: 32-43.

- Luo H.R., Loison F. Constitutive neutrophil apoptosis mechanisms and regulation. J. Haematology, 2008, 83(4): 288-295.

- Mayadas T.N., Tsokos G.C., Tsuboi N. Mechanisms of immune complex-mediated neutrophil recruitment and tissue injury. Circulation, 2009, 120(20): 2012-2024.

- Zhavoronok T.V., Stepovaya Ye.A., Ryazantseva N.V., Petina G.V., Starikov Yu.V., Ageeva T.S. Influence of oxidative stress on redox-state and peripheral blood heterophilic leukocytes apoptotic program realization. European Journal of Natural History, 2007, 6: 63-64.

- Brinkman V., Rechard U., Goosmann C. Neutrophil extracellular traps kill bacteria. Science, 2004, 303: 1532-1535.

- Brinkman V., Zychlinsky A. Beneficial suicide: why neutrophils die to make NETs. Nature Rev., 2007, 5: 577-582.

- Fuches T.A., Abed U., Goosmann C. Novel cells death program leads to neutrophil extracellular traps. J. Cell Biol., 2007, 176(2): 231-241.

- Jenne C.N. Neutrophils recruited to sites of infection protect from virus challenge by releasing neutrophil extracellular traps. Cell Host and Microbe, 2013, 13: 169-180.

- Gupta A.K., Joshi M.B., Philippova M. Activated endothelial cells induce neutrophil extracellular traps and are susceptible to NETosis-mediated cell death. FEBS Lett., 2010, 584: 3193-3197.