Оптимизация фитосанитарного состояния лесомелиоративных комплексов

Автор: Белицкая Мария Николаевна, Грибуст Ирина Ромувалдовна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Биологические аспекты производства сельскохозяйственной продукции

Статья в выпуске: 2 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

Аграрные экосистемы, являясь продуктом антропогенной деятельности, недостаточно адаптированы к окружающей среде и характеризуются высокой уязвимостью и хрупкостью, низкой устойчивостью к антропогенным нагрузкам, значительным техногенным загрязнением. Оздоровление и стабилизация аграрных территорий, восстановление экологического баланса и формирование высокопродуктивных агроэкосистем реализуемы через обустройство ландшафта. Модификация агроландшафта осуществляется путем конструирования сложного, устойчивого к стрессорам (абиотическим, биотическим) высокопродуктивного лесоаграрного комплекса, формирующегося и функционирующего под влиянием системы взаимодействующих многопородных полифункциональных искусственных лесных насаждений, оказывающих средостабилизирующее воздействие на прилегающие территории, способствующих повышению биоразнообразия, сохранению и активизации механизмов саморегуляции, являющихся основой адаптивной организации аграрного производства и землепользования. Система биоценотического управления включает преобразование исходной экосистемы и поддержание устойчивости трансформированной структуры. При этом объектом управления является экологическая обстановка, которая определяется множеством состояний компонентов и биоценотических процессов, зависимостями интенсивностей их от комплекса факторов, характеристиками изменения исходных факторов. Внедрение тактики биоценотического управления фитосанитарным состоянием агроэкосистем обеспечивает сдерживание массового размножения вредных организмов, активизацию природных регуляторов, снижение токсической нагрузки на посевах сельскохозяйственных культур и стабильное получение высококачественной, экологически безопасной растениеводческой продукции. Экспериментально доказано, что лесомелиоративное обустройство способствует стабилизации фитосанитарной обстановки в зерновых агроценозах. Более ярко эффективность лесных полос проявляется в засушливых условиях. На современном этапе значение таких исследований приобретает особую актуальность в связи с важностю проблемы сохранения биологического разнообразия, относящейся к числу проблем глобальной значимости.

Защитные лесные насаждения, энтомофауна, микрофлора, биоразнообразие

Короткий адрес: https://sciup.org/140204374

IDR: 140204374 | УДК: 630:

Текст научной статьи Оптимизация фитосанитарного состояния лесомелиоративных комплексов

Введение. Прогрессирующий рост антропогенного воздействия на окружающую среду проявляется в сужении специализации растениеводства, переходе к севооборотам с короткой ротацией, минимализации обра ботки почв, интенсификации использования агрохимикатов и пестицидов. Изменение структуры земледелия привело к обеднению биологического разнообразия, подавлению активности природных регуляторных меха- низмов агролесоландшафтов и, как следствие, увеличению случаев массового размножения вредителей и болезней, в том числе не имевших ранее хозяйственного значения. Среди путей, обеспечивающих фитоса-нитарную стабильность агроландшафта, повышение продуктивности растениеводства, особую актуальность приобретает лесомелиоративное обустройство аграрных территорий [6, 8, 9].

Создание на аграрной территории системы взаимодействующих многопородных лесных полос сопровождается вселением разнообразных организмов, усилением процессов экологической интеграции и дифференциации ландшафтов [6, 10]. Появляются многочисленные новые элементы и структуры, не характерные для безлесных экосистем. Это обусловливает яркое проявление краевого эффекта - тенденции к увеличению биоразнообразия и изменению плотности насекомых [1-4, 6, 7].

Лесомелиоративное обустройство агроландшафтов способствует решению важнейших проблем: рациональному использованию земельных ресурсов, сохранению биологического разнообразия и экологичному управлению фитосанитарным состоянием экосистем [3, 7]. С целью своевременного получения информации о нежелательных изменениях насаждений под влиянием различных факторов, выявления и прогнозирования очагов массового размножения вредителей и болезней необходим лесопатологический мониторинг, способствующий в дальнейшем разработке комплекса мероприятий по оптимизации санитарного и лесопатологического состояния лесопосадок.

Материалы и .методика исследований. Комплексные стационарные исследования в лесоаграрных ландшафтах опытной сети ВНИАЛМИ и опорных хозяйствах проводились в течение 1976-2011 гг. Наблюдения велись в лесоаграрных ландшафтах разных природных зон, включающих системы взаимодействующих поли-функциональных лесных полос различного породного состава, созданных по рекомендуемым ВНИАЛМИ технологиям.

В ходе исследований оценивали таксономический состав фитопатогенов, их пространственное распределение, анализировали фитопатогены по экологическим группам, способу использования органического вещества и степени паразитизма.

Работы по изучению населения насекомых лесомелиоративных комплексов проводили методом энтомологического кошения, визуальным осмотром и ручным сбором. Общая площадь обследования при кошении - около 12 м2 (25 ординарных взмахов в 4-кратной повторности). Учеты хищных и паразитических насекомых совмещали с учетами фитофагов.

Установление результативности агротехнических приемов осуществляли при оценке эффективности других средств и методов контроля численности вредных насекомых. Площадь опытного варианта составляла 2-10 га, что предотвращает миграцию насекомых с одного варианта на другой и заселение опытных площадей фитофагами с окружающих стаций.

Эффективность приемов активизации природных механизмов саморегуляции оценивали путем сравнения численности паразитов и хищников, соотношения в системе «энтомофаг-фитофаг» на вариантах опыта.

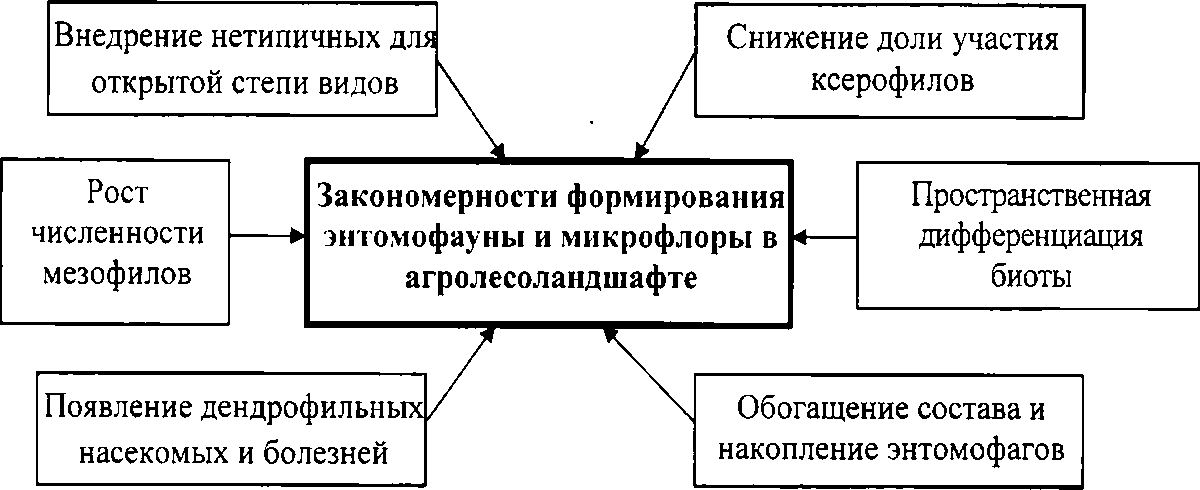

Результаты и обсуждение. Изменения энтомофауны и микрофлоры проявляются в расширении видового состава, перераспределении численности насекомых разных трофических групп, распространении и развитии возбудителей болезней. Начинаются они с внедрения нетипичных видов, обладающих повышенной экологической пластичностью (рисунок). С увеличением возраста насаждений и, соответственно, контрастности экологических условий тенденция преобразования состава насекомых и фитопатогенов усиливается. В структуре сообществ снижается доля участия сухолюбивых видов. Ряд ксерофилов, являющихся индикаторами биоценозов открытых экосистем, элиминируют за пределы агролесоландшафта.

Характерно, что в лесные полосы проникают неморальные виды вредителей и болезней, на лесозащищенных угодьях происходит накопление мезофильных организмов - типичных обитателей увлажненных биотопов. Это своеобразный инди- катор, характеризующий выраженную ме-зофитность условий и состояние кормовой базы данных биоценозов. Появление богатой трофической базы для дополнительного питания, сети разнообразных и взаимосвязанных экологических ниш в сочетании с рядом других факторов обусловливает оптимальную среду существования жизнеспособных популяций полезной биоты, что адекватно сказывается на ее численности.

Лесные полосы оказывают существенное сглаживающее влияние на коли чественные показатели вредного комплекса в прилегающих агроценозах. На лесозащищенных посевах численность важнейших вредителей в 1,3-2,9 раза и развитие болезней на 1,7-15,6% ниже по сравнению с полями в безлесной степи. Это дает основание для использования системы лесополос в качестве важного экологического фактора оптимизации фитосанитарного состояния сбалансированных аграрных экосистем в масштабах севооборота и агроле-соландшафта в целом.

Особенности формирования биотических сообществ агролесоландшафта

Потенциальная способность насаждений к оптимизации фитосанитарного состояния в защищаемых агроценозах неодинакова. Одним из важнейших факторов, определяющих состав и численность биотических сообществ, является ассортимент деревьев и кустарников в лесных полосах. Влияние отдельных пород на энтомофауну и микрофлору межполосных полей в разных природных зонах неидентично. Так, в степной зоне лучший эффект в регулировании вредных организмов обеспечивают дубовые насаждения, а в сухостепной и полупустынной - лесополосы из вяза. Повышению регуляторной роли насаждений способствует введение в их состав хвойных пород (сосна обыкновенная и крымская, лиственница и др), обладающих репел-лентным действием.

В процессе формирования биоты зернового поля имеют значение ширина и рядность лесополос. На полях среди узких посадок (3 ряда) для части вредных орга низмов складываются менее благоприятные условия, нежели на посевах, прилегающих к многорядным (6-12 рядов) насаждениям. В результате в агроценозах с участием 3 -рядных лесополос численность вредного комплекса в 1,8-2,1 раза ниже по сравнению с посевами, защищенными широкими насаждениями.

Одним из важнейших элементов управления фитоф агами является конструкция лесополос. В связи с этим в агро-лесоландшафте особое значение приобретают лесохозяйственные мероприятия в искусственных насаждениях, в частности разреживание и реконструкция загущенных посадок путем вырубки отдельных рядов, обрезки боковых ветвей на деревьях и удаления подлеска.

Для лесозащищенного поля характерна ярко выраженная агрегированность биоты, отражающая мозаичность микроклиматических условий. В течение всего вегетационного периода наблюдается по- вышенная концентрация особей некоторых видов насекомых и фитопатогенов на прилегающих к лесополосам зонах поля, в которых действие лесных полос наиболее выражено.

Количество паразитов и хищников в шлейфовых зонах насаждений на 38-55% превышает аналогичный показатель в зоне, расположенной вне влияния лесополос. Более ярко реагируют на наличие лесной растительности паразитические насекомые. Аналогичная тенденция размещения зафиксирована для невредных фитофагов, которые в течение всего вегетационного сезона также концентрируются в прилегающих к лесным полосам зонах.

ЗЛН являются барьером, препятствующим распространению в агролесоланд-шафте патогенной микрофлоры, особенно аэрогенной инфекции. Более раннее проявление и интенсивное развитие инфекционных заболеваний также наблюдается в приполосных зонах, где формируются оптимальные условия для реализации биотического потенциала фитопатогенов. Мицелий мучнистой росы, например, поражает здесь почти все ярусы стеблестоя, чего нет в открытом поле. Наиболее выражена концентрация фитопатогенов с наветренной стороны лесополосы. Содержание спор возбудителей инфекционных заболеваний здесь в 3-8 раз больше, чем в противоположном биотопе (подветренная сторона), однако, условия для сохранения и заражения инфекцией в последнем менее благоприятны, что подтверждает высокая гибель спор.

Максимальное развитие патогенной микрофлоры (сельхозкультур и сорной травянистой растительности) наблюдается в зоне смыкания: лесополоса - поле. В экотоне сосредоточиваются растения-резерваты инфекции: пырей ползучий, горец птичий, костры и др. Так, зараженность пырея ползучего в степной черноземной зоне бурой листовой ржавчиной составляла 55%, мучнистой росой - 38%. Скашивание этих трав обеспечивало снижение развития болезней зерновых в прилегающей к полосе зоне поля в 1,5 раза.

Менее благоприятные условия (ниже относительная влажность воздуха, короче росяной период, больше скорость ветра) для развития патогенной микрофлоры складываются в середине лесозащищенного поля.

Способность биотических компонентов к агрегированности в определенных зонах поля постоянна и относительна. Она четко согласуется с экологической требовательностью, биологией, поведением насекомых и фитопатогенов. Это послужило основанием к использованию пространственной структуры биоты в качестве экологической основы для изменения тактики проведения активной борьбы с вредителями и болезнями путем перехода от сплошных обработок лесозащищенных посевов пестицидами к локальным, точечным.

Введение в агроландшафт защитных лесных насаждений, особенно многорядных, способствует улучшению качества природных вод и биологической продуктивности водоемов - ограничивает поступление биогенных элементов с сельхозугодий в водные экосистемы и предотвращает их эвтотрофирование. В период весеннего снеготаяния лесные полосы существенно снижают содержание в стоке взвеси, азота и фосфора.

Защитные насаждения играют важную роль в предотвращении загрязнения водоемов патогенной микрофлорой. Как известно, наиболее опасными источниками биогенного заражения водоемов являются животноводческие комплексы. Создание вокруг них лесных насаждений в сочетании с организацией простейших инженерных устройств (валы, мелкие пруды и т.п.) позволяет в десятки раз снизить микробное загрязнение воды.

Изменение водных угодий под влиянием лесомелиорации проявляется в повышении прозрачности воды при одновременном снижении содержания взвеси, органических веществ, общего фосфора, а также улучшении кислородного режима на протяжении всего вегетационного периода. Кроме того, при этом наблюдается подъем биологической продуктивности (количество фитопланктона возрастает в 6-8 раз).

Санитарно-гигиеническая роль ЗЛН проявляется в снижении распространения и концентрации вредных газов и пыли, улучшении качества воздушной среды защищенных ландшафтов. Минимальный гигиенический эффект обеспечивают молодые двухрядные лесополосы (шириной 4 м) из вяза приземистого, имеющие защитную высоту 12 м и умеренно-ажурную конструкцию. С увеличением ширины и густоты насаждений гигиеническая эффективность их возрастает. Максимально снижают загрязнение воздуха спелые многорядные насаждения (шириной 26-40 м) смешанного породного состава, высотой 6-10 м, ажурные в верхней и плотные в нижней части, а также ажурно-продуваемые лесопарковые массивы 30-летнего возраста, состоящие из хвойных с примесью лиственных пород деревьев высотой 15 м. Оптимальное оздоравливающее действие оказывают 25-летние многопородные 4-5-рядные полосы шириной 15 м, высотой 12 м и ажурно-продуваемой конструкции. Гигиеническую функцию способны выполнять и молодые (6 лет) насаждения, состоящие из 6 рядов деревьев и кустарников, имеющие ширину 18 м, защитную высоту 4,5 м и плотную конструкцию. Их действие почти не уступает оздоровительной роли спелых вязовых и смешанных лесных полос.

Снижение санирующего действия насаждений любого возраста наблюдается, если в них не поддерживаются лесовод-ственными мерами уходов надлежащие конструкция и санитарное состояние.

Деревья и кустарники в процессе жизнедеятельности выделяют фитогенные летучие фракции. Фитонциды способны вступать в химические реакции с загрязняющими веществами, что ведет к снижению количества токсикантов в воздухе. Поэтому растения приобретают большое регуляторное значение в агроландшафтах. Установлено, что под пологом насаждений вблизи источников загрязнения содержание поллютантов в 2-3,3 раза ниже, чем на аналогичных безлесных участках агроландшафта. Вместе с тем следует отметить, что существует ряд видов растений, под воздействием фитонцидов которых не происходит улучшения состояния воздушной среды. По данным Т. П. Муха (1988), наибольшей гигиенической эффективно- стью (по показателю бихроматной окисля-емости воздуха) обладают тополя (белый и пирамидальный), клен Траутфеттера, яблоня лесная, карагана древовидная, а также сосна обыкновенная, вяз приземистый и ДР-

В то же время для бузины обыкновенной, ивы белой, березы пушистой, сирени обыкновенной, яблони культурной это нехарактерно. К числу "пылеемких" пород относятся яблоня лесная, вяз приземистый, робиния псевдоакация, сосна обыкновенная, клен ясенелистный, карагана древовидная, бузина обыкновенная и др.

Обеспечение чистоты атмосферного воздуха в агроландшафтах возможно за счет создания многофункциональных лесных насаждений. Вблизи локальных очагов загрязнения целесообразно создавать многопородные посадки. При этом доля главной древесной породы, отличающейся наибольшей жизнеспособностью и устойчивостью к кислым газам, должна составлять не менее 1/2 от общего числа деревьев. Оставшаяся часть насаждения должна состоять из сопутствующих древесных пород и кустарников, способствующих лучшему росту главной породы.

Системы ЗЛН являются мощным экологическим фактором, определяющим рекреационно-эстетический облик лесоаграрных территорий. По выразительности, декоративным и рекреационноэстетическим свойствам выделяют следующие категории лесополос:

-

1 - здоровые монокультуры и многопородные насаждения, включающие высокодекоративные (береза повислая, черемуха, аморфа) или хорошо дополняющие друг друга по декоративности (сосна крымская + скумпия кожевенная, ясень ланцетный + робиния лжеакация + акация желтая и др.) породы. Значительно повышает рекреационно-эстетические качества посадок введение в их состав такой экологически пластичной плодово-ягодной культуры, как смородина золотая;

-

2 - лесные полосы менее удачного ассортимента по декоративности, удовлетворительного санитарного состояния;

-

3 - насаждения невысоких декоративных показателей, отличающиеся неудачным

флористическим составом, наличием суховершинных деревьев и сохранностью 40% и ниже.

В лесонасаждениях формируются более комфортные микроклиматические условия для отдыха населения по сравнению с открытой степью. Наибольшие различия отмечены по показателям освещенности: в полупустыне они достигают 84-91, в сухой степи 77-93%. По относительной влажности воздуха различия соответственно 11-19 и 13-22%. Еще более повышает их рекреационные качества наличие ягод, плодов, грибов и лекарственного сырья.

Интенсивность антропогенного воздействия на лесные полосы изменяется в зависимости от природной зоны и удаленности посадок от населенных пунктов. Так, в Самарской области они используются почти на 40, а в Калмыкии - на 33%. Основными видами рекреационной деятельности в лесоаграрных ландшафтах являются собирательная рекреация, отдых в перерывах сельскохозяйственных работ, бивачная и автотранспортная рекреация. Использование защитных насаждений в рекреационных целях при активном отдыхе существенно снижает запасы лесной подстилки, уплотняет верхний слой почвы и увеличивает ее объемную массу, подавляет микробиологические процессы в почі Ввиду негативного влияния на защитные насаждения рекреационной деятельности с использованием автотранспорта, устройством кострищ, приводящей к повреждению среды, необходимо ограничивать такие виды рекреации, выделять и обустраивать специальные участки.

Заключение. Экспериментально доказано, что лесомелиоративное обустройство способствует стабилизации фитосани-тарной обстановки в зерновых агроценозах. Более ярко эффективность лесных полос проявляется в засушливых условиях.

Особенностью энтомо- и микробиоценоза лесомелиоративных комплексов является дифференцированное пространственное распределение биоты, что легло в основу фитосанитар ной оптимизации ландшафта. Менее благоприятные условия для развития вредителей и болезней складываются в агролесных экосистемах с

3-4-рядными лесополосами ажурной и ажур но-продуваемой конструкций.

Лучшее оздоравливающее действие оказывают насаждения из дуба и сосны. Введение в лесополосы энтомофильных пород и посев на опушках травянистых нектароносов обеспечивает привлечение и активизацию энтомофагов, что ведет к стабилизации фитосанитарной обстановки в агроценозах.

Агротехнические мероприятия (длинноротационные севообороты, дифференцированная обработка почвы, удобрения, устойчивые сорта и пр.) формируют неблагоприятные условия для вредных организмов, повышают устойчивость растений и способствуют активизации природных популяций паразитов и хищников.

Эффективное управление фитосани-тарным состоянием в трансформированных ландшафтах возможно только на основе изучения состава биотических сообществ и оценки их роли в процессах функционирования принципиально новых аграрных комплексов. На современном этапе значение таких исследований приобретает особую актуальность в связи с важностью проблемы сохранения биологического разнообразия, относящейся к числу проблем глобальной значимости.

Список литературы Оптимизация фитосанитарного состояния лесомелиоративных комплексов

- Белицкая, М.Н. К вопросу об энтомофауне лесных полос/М.Н. Белицкая//Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 200. -Сант-Петербург: СПбЛТА, 2012. -С. 121-128.

- Белицкая, М.Н. Насекомые защитных насаждений аридной зоны/М.Н. Белицкая, И.Р. Грибуст//Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 187. -Сант-Петербург: СПбЛТА, 2009. -С. 47-55.

- Бусарова, Н.В. Экологическое значение фаунистических рефугиумов для биоразнообразия региона/Н.В. Бусарова//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2007. -Т. 9. -№ 4. -С. 870-874.

- Грибуст, И.Р. Структурное разнообразие населения насекомых защитных лесных насаждений/И.Р. Грибуст//Проблемы природоохранной организации ландшафтов: материалы Межд. науч.-практ. конф., посв. 100-летию кафедры «Лесоводства и лесных мелиораций». Ч. 1. 24-25 апреля 2014 г./ред. кол.: С.С. Таран (отв. ред.) и др.; НИМИ ДГАУ. -Новочеркасск: Лик, 2014. -С. 88-94.

- Кретинин, В.М. Прошлое, настоящее и будущее озеленения города Волгограда/В.М. Кретинин//Агролесомелиорация в 21 веке: состояние, проблемы, перспективы. Фундаментальные и прикладные исследования: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Волгоград, 26-28 октября 2015 г. -Волгоград: ВНИАЛМИ, 2015. -С. 136-140.

- Кулик, К.Н. Опустынивание в России и агролесомелиорация в борьбе с ним/К.Н. Кулик//Защитное лесоразведение в Российской Федерации: материалы Межд. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации, Волгоград, 17-19 октября 2011 г. -Волгоград: ВНИАЛМИ, 2011. -С. 4-9.

- Bioecological justification assortment of shrubs for landscaping urban landscapes/A.V. Semenyutina, S.М. Kostyukov. -Accent graphics communications. -Montreal, QC, Canada, 2013. -164 p.

- Ramachandran Р.К. Nair. Agroforestry: Practices and Systems/P.K. Ramachandran Nair//Reference Module in Food Science Encyclopedia of Agriculture and Food Systems. -2014. -Р. 270-282.

- Semenyutina A.V., Podkovyrov I.U., Semenyutina V.A. Environmental efficiency of the cluster method of analysis of greenery objects' decorative advantages//Life Science Journal. -2014. -Т. 11. -№ 12. -Р. 699-702.

- Sen Lu. Simultaneously protecting the environment and its residents: The need to incorporate agroforestry principles into the ecological projects of China/Sen Lu, Feng Wang, Ping Meng, Jinsong Zhang//Ecological Indicators. -2015. -Vol. 57. -Р. 61-63.