Оптимизация функциональной подготовки легкоатлетов-метателей посредством гиповентиляционных режимов дыхания

Автор: Чмов В.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (3), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы эффекты направленных воздействий на дыхательную функцию в виде дозированных задержек дыхания легкоатлетов - метателей с целью оптимизации деятельности как самой дыхательной системы, так и совершенствования функциональной подготовленности спортсменов.

Эргогенические средства, задержка дыхания, функциональная подготовленность, тренировочный процесс, легкоатлеты - метатели

Короткий адрес: https://sciup.org/140125390

IDR: 140125390

Текст научной статьи Оптимизация функциональной подготовки легкоатлетов-метателей посредством гиповентиляционных режимов дыхания

В условиях современных тренировочных и соревновательных нагрузок, предъявляющих предельные требования к важнейшим функциональным системам организма спортсмена и приводящих к глубокому исчерпанию функциональных ресурсов, резко возросла роль различных средств, способных обеспечить высокую работоспособность спортсменов, эффективное протекание восстановительных и адаптационных процессов [ 1 ,4,6 ] . В случае если эти средства являются дополнением к рационально построенной системе подготовки и естественно включаются в нее, способствуя более быстрому и эффективному решению тренировочных и соревновательных задач, то они, несомненно, стимулируют рост спортивного мастерства [ 5,7 ].

Более того , использование этих средств, становится в настоящее время необходимом элементом современных технологий тренировочного процесса в спорте [ 2,3,7 ].

В этой связи, основной целью настоящего исследования явилось определение направленности влияния и эффекта воздействия гиповентиляционных режимов дыхания на динамику показателей функциональной подготовленности спортсменов, специализирующихся в легкоатлетических метаниях.

Методика и организация исследования. Для достижения поставленной цели был организован и проведен педагогический эксперимент в подготовительном периоде тренировки метателей, в котором выяснялась эффективность использования в тренировочном процессе гиповентиляционных режимов дыхания, создаваемых посредством дозированных задержек дыхания (ЗД). Были организованы экспериментальная (n=6) и контрольная (n=6) группы из числа легкоатлетов-метателей 14-15 лет. Исследование проводилось в течение 11 недель (контрольные недели – в начале, в середине и в конце эксперимента), подготовительный период - 4 недели и специально подготовительный период -4 недели. Уровень спортивного мастерства соответствовал II-I разрядам.

Экспериментальные группы выполняли тренировочную работу с использованием двух комплексов задержек дыхания.

Комплекс - ЗД-1. Задержки дыхания комплекса ЗД-1 практиковались при равно- мерном пробегании дистанций более 100 м и кроссов. На первых занятиях использовались задержки дыхания продолжительностью 4-5 с, а в последствие доводились до 20-25 с. За- держки дыхания выполнялись сериями по 4-5 задержек с интервалом 30-40 с.

Комплекс - ЗД-2. Задержки дыхания комплекса ЗД-2 использовались при интервальном беге (например, 5 х 100 м, 5 х 60 м, 8 х 30 м). Задержки дыхания выполнялись в сочетании с двигательными циклами - сначала на каждые 4-6 шагов - задержка, в последствие - на каждые 8-10 шагов. Задержки дыхания применялись через отрезок. Например: на 1, на 3, на 5 и на 7 отрезках.

До, в середине и после экспериментальных тренировок все участники обследо- вались в стандартных условиях в лаборатории. Определялись следующие показатели функциональной подготовленности: физическая работоспособность в тесте PWC170, кос- венное определение МПК, силы дыхательной мускулатуры на вдохе (СДМ вд.) и на выдохе (СДМ выд.), времени задержки дыхания на вдохе (ЗД вд.) и на выдохе (ЗД выд.), изме- рение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), максимальной вентиляции лёгких (МВЛ), ЧСС покоя

и ЧСС

мпк.

Результаты исследования

В результате тренировок с использование комплексов задержек были получены данные, которые позволяют судить о положительных изменениях показателей функционального состояния спортсменов (см. табл. 1).

Таблица 1

Изменение функциональных показателей у легкоатлетов-метателей в результате тренировки с задержками дыхания (Х ± т)

|

ПОКАЗАТЕЛИ |

Экспериментальная группа (n = 6) |

Контрольная группа (n = 6) |

||||

|

Исходные данные |

2-ая кон-тро-льная неделя |

3-я контрольная неделя |

Исходные данные |

2-ая контрольная неделя |

3-я кон-тро-льная неделя |

|

|

PWC 170 , кГм/мин |

1092,1 ±45,6 |

1423,0±52,5 * |

1395,3 ±85,9* |

1068,5 ±43,7 |

1070,3 ±68,3 |

1124,1 ±65,2 |

|

МПК, мл |

3365,1± 113,2 |

4191,8±87,4 * |

3858,1±89,0 * |

3458,4 ±101,9 |

3264,2±151, 5 |

3549,3± 148,3 |

|

СДМ вд., мм рт. ст. |

103,6± 9,4 |

115,4 ±11,6 |

117,1 ±13,2* |

103,9±7,5 |

107,6± 7,2 |

109,5±8,7 |

|

СДМ выд., мм рт. ст |

155,0 ±12,1 |

188,5±5,9* |

180,1 ±11,1* |

158,2 ±10,4 |

175,9±9,2* |

172,4±7,9* |

|

ЖЕЛ, л |

5,4± 0,7 |

5,6±0,1 |

5,5±0,4 |

4,9± 0,5 |

4,9± 0,5 |

5,1± 0,4 |

|

МВЛ, л |

119,3±6,8 |

120,8±5,4 |

121,3±6,4 |

109,2±5,6 |

112,8±5,1 |

115,9 ±5,3 |

|

ЧСС покоя, уд/мин |

67,2 ±3,2 |

61,8 ±8,0 |

58,5 ±3,9* |

64,3 ±4,0 |

66,2 ±4,1 |

62,6 ±4,5 |

|

чсс мпк , уд/мин |

179,0 ±2,3 |

162,9 ±2,6* |

171,6 ±3,0 |

178,0 ±3,6 |

175,9 ±3,2 |

182,2 ±4,2 |

|

ЗД вд., сек. |

78,0 ±6,9 |

80,0 ±6,5 |

87,3 ±5,7* |

75,3± 5,2 |

79,4 ±5,3 |

74,8 ±4,6 |

|

ЗД выд., сек |

37,5 ±1,8 |

32,4 ±1,4 |

35,5 ±1,9 |

32,1± 2,2 |

39,5 ±1,7* |

38,4 ±2,9* |

Примечание: Достоверность различий при * Р < 0,05

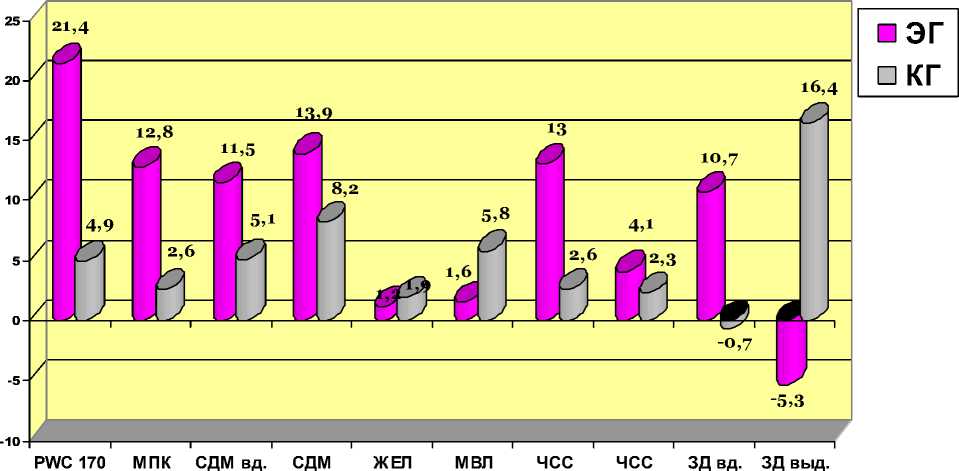

Величина PWC 170 за время экспериментальной тренировки увеличилась на 21,4% в экспериментальной группе (р<0,05), что характеризует возросшую работоспособность спортсменов. В контрольной группе этот показатель увеличился на 4,9%, однако прирост не был достоверным (рис. 1).

Повышение резервов мощности дыхательной системы произошло в экспериментальной группе, об этом говорит увеличение такого показателя, как МПК (его относительный прирост составил 19,7% в середине эксперимента и 12,8% в конце эксперимента). В контрольной группе изменения были не существенны.

выд. покоя мпк

Рис. 1. Относительный прирост функциональных показателей подготовленности у легкоатлетов-метателей в результате тренировки с дозированными задержками дыхания (%) после специально-подготовительного этапа.

Со стороны сердечно-сосудистой системы также наблюдались положительные сдвиги: ЧСС в покое снизилась на 13% в экспериментальной группе, ЧСС мпк достоверно снизилась на второй контрольной неделе на 9%, но в конце эксперимента лишь на 4,1% и прирост незначительный. В контрольной группе положительные сдвиги не столь выражены.

Улучшилось функциональное состояние дыхательной мускулатуры спортсменов как в контрольной, так и в экспериментальной группах, однако более ярко эти изменения выражены в экспериментальной группе. Об этом говорит увеличение таких показателей как СДМ вд. и СДМ выд. На третьей контрольной неделе, т.е. после специальноподготовительного этапа, их относительный прирост составил 11,5 и 13,9% соответственно. В контрольной группе достоверный прирост произошел только в показателе СДМ выд и составил 8,2%. Кроме того, в экспериментальной группе достоверно увеличилось время задержки дыхания на вдохе на 10,7%, а время задержки дыхания на выдохе ухудшилось на 5,3%. В контрольной группе наблюдалась обратная тенденция, первый показатель незначительно снизился (на 0,7%), а второй вырос на 16,4%.

Следует отметить, что применение дозированных задержек дыхания в тренировке метателей привело к более значительному повышению работоспособности как после общеподготовительного (на 23,3%), так и после специально-подготовительного (на 21,4%) этапов. Стандартная нагрузка выполнялась с меньшей частотой сердечных сокращений на 9% после обще-подготовительного этапа, и на 4,1% после специальноподготовительного этапа.

Это явление является закономерным, и объясняется рядом авторов так, что главной причиной, вызывающей реакцию урежения сердечных сокращений при задержке дыхания, являются индуктивные влияния на центр блуждающего нерва со стороны дыхательного центра. Задержка дыхания вызывает урежение ЧСС, ввиду взаимосвязи дыхательного центра и центра блуждающего нерва (сердечно-тормозного) [7].

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что использование дополнительных эргогенических средств в виде регламентированных режимов дыхания, различных по воздействию в соответствии с основными задачами тренировки легкоатлетов-метателей в разные периоды тренировочного цикла существенно повышает полезный эффект от применения традиционных тренирующих воздействий (физических упражнений), способствует наращиванию и сохранению функциональных и физических кондиций спортсменов на протяжении всех периодов тренировочной деятельности.

Список литературы Оптимизация функциональной подготовки легкоатлетов-метателей посредством гиповентиляционных режимов дыхания

- Бальсевич В.К. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского класса//Теория и практика физической культуры, 2001. -№4.-С. 9-10.

- Булатова М.М. Теоретико-методические аспекты реализации функциональных резервов спортсменов высшей квалификации. Наука в олимпийском спорте. -2003. -Спец. вып. -С.33-50.

- Волков Н.И. Теория и практика интервальной тренировки в спорте. М., 1998. -110 с.

- Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -Киев: Олимпийская литература, 1997. -583 с.

- Солодков А.С., Савич А.Б. Повышение резервов адаптации к физическим нагрузкам с помощью резистивной тренировки вентиляторного аппарата//Пути оптимизации функции дыхания при нагрузках, в патологии и в экстремальных состояниях. -Тверь, 1991. -С. 70 -78.

- Солопов И.Н., Шамардин А.И. Функциональная подготовка спортсменов. -Монография. -Волгоград: «ПринТерра-Дизайн», 2003.-263 с.

- Солопов И.Н. Физиологические эффекты методов направленного воздействия на дыхательную функцию человека. -Волгоград, 2004. -220 с.