Оптимизация гемодиализной программы для лечения уремической полинейропатии

Автор: Федосеев А.Н., Шестаков В.В., Ваулин И.Н., Ваулина А.С., Смирнов В.В., Крутова Т.Н.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (17), 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучалось воздействие изменения гемодиализной программы на электронейромиографические показатели у больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточностью, получающих лечение программным гемодиализом. Проведённое исследование позволило определить, что усиление диализной программы с увеличением показателя КТ/V до 1,4 способствует регрессу неврологических проявлений уремической полинейропатии и улучшению нейрофизиологических показателей функционирования периферических нервов у пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Достоверно улучшались показатели функциональной активности, как осевых цилиндров периферических нервов, так и миелиновой оболочки. Изменение диализной программы позволяет достичь улучшения функциональной активности периферических нервов уже к концу первого месяца, максимального терапевтического эффекта - к 6му месяцу лечения и получить стойкую компенсацию сенсорного и моторного дефицита уремической полинейропатии. Таким образом, для коррекции уремической полинейропатии целесообразно усиление диализной программы с увеличением показателя КТ/V до 1,4.

Уремическая полинейропатия, электронейромиография, программный гемодиализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14338476

IDR: 14338476

Текст научной статьи Оптимизация гемодиализной программы для лечения уремической полинейропатии

При снижении фильтрационной функции почек периферическая нервная система подвергается воздействию множества неблагоприятных иммунных, гемодинамических и метаболических факторов, приводя к развитию уремической полинейропатии. Изменения в периферических нервах больных уремией имеют характер первичной дегенерации аксона с вторичной сегментарной демиелинизацией, так как имеется уменьшение содержания стеариновой кислоты и повышение холестерина в периферических нервах [1, 2]. Развитие полинейропатии у больных коррелирует с прогрессирующим падением функции почек и развитием нефросклероза. Особенно быстро диффузное поражение периферических нервных волокон прогрессирует у больных с терминальной хронической почечной недостаточностью (ХПН), получающих лечение методом программного гемодиализа. Основными факторами возникновения и развития уремической полинейропатии являются «уремические токсины»: мочевина, креатинин, гуанидины, фенолы, гиппураты, бензоаты, аммоний, бромин, оксалаты, мочевая кислота; среднемолекулярные вещества: полипептиды, р 2-микроглобулин, индолы, «средние молекулы»: алкалоиды, циклический АМФ, аминокислоты, миоинозитол, глюкоро-наты, гликоли, лизоцим, метилгуанидин; гормоны: паратгормон, натрийуретический фактор, глюкагон, гормон роста, гастрин, пролактин [3, 4]. Именно адекватная элиминация данных веществ в ходе проведения заместительной почечной терапии способствует более быстрой компенсации патологического процесса в нервных проводниках [1, 5].

Целью исследования было определить характер поражения периферической нервной системы у больных с терминальной ХПН и выработать оптимальный режим диализной программы у больных, находящихся на гемодиализе для коррекции уремической полинейропатии.

Материалы и методы

Обследовано 40 больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Критериями исключения явились: сахарный диабет, амилоидоз, вторичная нефропатия вследствие систематического заболевания соединительной ткани, васкулита, онкопроцесс, острое нарушение мозгового кровообращения в течение последних 6 месяцев до включения в исследование, синдром зависимости от алкого- ля, иная экзогенная интоксикация. В группу обследованных пациентов входили пациенты получающие лечение программным гемодиализом, средний возраст которых составил 57,8±12 лет. I группа – больные, получавшие лечение хроническим гемодиализом, по измененной схеме, по 5 часов 3 раза в неделю. KT/V составил в среднем 1,4 (20 больных); II группа – больные, получавшие лечение хроническим гемодиализом по стандартной схеме, 4 часа 3 раза в неделю, KT/V 1,2 (20 больных). Достоверных различий по половому и возрастному составу в исследуемых группах больных и между группами не было (р>0,05). Динамическое наблюдение за больными вели в течение полугода.

Всем обследуемым проводили стимуляционную электронейромиографию (ЭНМГ) на 4-канальном электромиографе KEYPOINT-4 фирмы Medtronic (США-Дания). При обследовании оценивали скорость распространения возбуждения, амплитуду и латентность М-ответа, минимальную латентность Р-волны при стимуляции n. Fibularis, n. Tibialis, n. Suralis [6]. ЭНМГ исследования проводили в междиализные дни у больных, получающих лечение ХГД. У всех пациентов ежемесячно рассчитывали диализный индекс по креатинину, расчетный индекс адекватности по мочевине (KT/V) по формуле:

К х Т / V, где V=Bec тела (кг) х 0,58

Статистическую обработку полученных данных производили с использованием пакета компьютерных программ "STATISTICA 6" для Windows, с использованием параметрических и непараметрических методов.

Результаты исследования

Выявлено значительное снижение амплитуды моторного ответа (М-ответ) по сравнению с данным показателем у здоровых лиц, составляющим 13,6±2,7 (М ± с ) Мв [6]. Таблица 1.

При исследовании проводимости нервов нижних конечностей выявлено значительное снижение скорости распространения возбуждения на проксимальном участке большеберцового и малоберцового нервов по сравнению с нормальными величинами (табл. 1).

Отмечено нарушение функции миелиновой оболочки на всём протяжении волокон большеберцового и малоберцового нервов, как в проксимальных, так и в дистальных участках, демиелинизации в исследуемых нервах у боль-что свидетельствуют и об активном процессе ных с терминальной ХПН (табл.1).

Таблица 1

Показатели ЭНМГ нервов нижних конечностей у больных с терминальной ХПН (Me (Q 25; Q75).

|

Показатель |

Дистальная латентность (мсек) |

СРВ (м/с) |

М ответ (Мв) |

|

Большеберцовый нерв |

4,5 (4,05; 5,8) |

37 (33; 42) |

4,3 (3; 5) |

|

Малоберцовый нерв |

3,3 (3; 4,2) |

40 (36; 46) |

2,7 (2; 3) |

|

Икроножный нерв |

__________ |

36 (29; 38) |

12 (7; 16,3) |

При ЭНМГ-исследовании икроножных нервов было выявлено умеренное снижение скорости распространения возбуждения (СРВ) у больных на фоне диализной терапии по сравнению с нормальными показателями СРВ у здоровых людей (51±5 м/с). Так было выявлено снижение СРВ в 1-й группе до 34,05 ± 9 м/с (М ± σ ), в группе контроля 33,4 ± 7,98 м/с (р=0,37). Несмотря на умеренное снижение СРВ по сравнению с нормальными показателями, у подавляющего большинства обследованных больных (95% наблюдений) были выявлены клинические признаки расстройств чувствительной сферы в виде парестезий, изменения поверхностных видов чувствительности [7, 8].

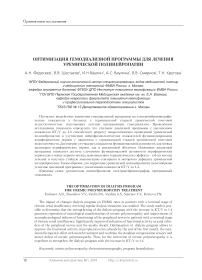

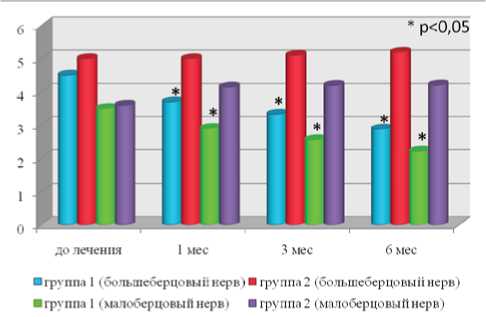

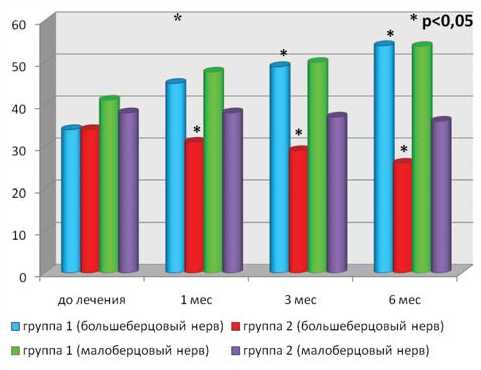

При исследовании большеберцового нерва спустя месяц после увеличения показателя КТ/V до 1,4 отмечено достоверное (р<0,001) уменьшение дистальной латентности (ДЛ) на 17,4%. Максимальный эффект от оптимизации диализной программы был достигнут через 6 месяцев, при этом показатель ДЛ уменьшился на 36% (р<0,01) от исходного (Рис. 1). Также через месяц произошло достоверное (р<0,001) увеличение показателя СРВ на 16,8 %, максимальное увеличение показателя СРВ отмечалось через 6 месяцев на 37,4 % (р<0,05) от исходного (Рис. 2). Показатель М-ответа через месяц достоверно (р<0,001) увеличился на 26,9 %, достигая максимальной своей величины через 6 месяцев, увеличившись на 73,2% (Рис. 3).

При исследовании малоберцового нерва спустя месяц после увеличения показателя КТ/V до 1,4 также отмечено достоверное (р<0,001) уменьшение ДЛ на 16,03 %, макси- мальный эффект от оптимизации диализной программы был достигнут через 6 месяцев, при этом показатель ДЛ уменьшился на 35,5% (р<0,001) от исходного (Рис. 1). Через месяц произошло достоверное (р<0,001) увеличение показателя СРВ на 11,6 %, максимальное увеличение показателя СРВ отмечалось через 6 месяцев – на 29,1 % (р<0,001) от исходного (Рис. 2).

Показатель М-ответа через месяц достоверно (р<0,001) увеличился на 35,5 %, достигая максимальной своей величины через 6 месяцев, увеличившись на 68,7% (Рис. 3).

При исследовании икроножного нерва спустя месяц после увеличения показателя КТ/V до 1,4 отмечено достоверное (р<0,001) увеличение показателя СРВ на 38,2 %, достигая максимального увеличения через 6 месяцев на 65,8% от исходного (р<0,001). Показатель М-ответа через месяц достоверно (р<0,0001) увеличился в 1,5 раза (53,5%), достигая своего

Рис. 1. Дистальная латентность большеберцового и малоберцового нервов на фоне увеличения КТ/V до 1.4 (мсек).

Рис. 2. СРВ большеберцового и малоберцового нервов на фоне увеличения КТ/V до 1.4 (м/с).

Рис. 3. М-ответ большеберцового и малоберцового нервов на фоне увеличения КТ/V до 1.4 (Мв).

максимума через 6 месяцев, увеличившись в 2 раза от исходного. Ни у одного из наблюдаемых пациентов не было отмечено осложнений от повышения показателя KT/V до 1,4.

В контрольной группе на протяжении всего периода наблюдения достоверных изменений нейрофизиологических показателей отмечено не было.

Обсуждение

Проведя ЭНМГ-исследование нервов нижних конечностей у пациентов с терминальной почечной недостаточностью мы получили закономерный паттерн полинейропатии в условиях уремической интоксикации. Выявлено преимущественное страдание нервов нижних конечностей с аксональным типом поражения в дистальных отделах и демиелинизирующим

– на всем протяжении исследуемого волокна. Оказались пораженными как сенсорные, так и двигательные нервы. Причем отклонения в скоростных показателях моторных нервов были гораздо больше нормальных величин. В то же время моторный дефект у обследованных пациентов был выражен в меньшей степени, нежели чувствительные расстройства. Данный факт может быть объяснён достаточно быстрой компенсаторной реиннервацией в условиях адекватного диализа с показателем KT/V равным 1,2 [9, 10, 11].

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что в условиях уремии страдают и аксон, и миелин, входящий в состав оболочки аксона. Полученные в настоящей работе данные свидетельствуют о том, что распределение поражения моторных и сенсорных волокон аксонального характера не совпадало с типом распределения демиелинизирующего поражения.

В связи с этим можно утверждать, что демиелинизирующий характер поражения периферических нервов нижних конечностей не совпадает с аксональным и, следовательно, не зависит от него.

В нашем исследовании на фоне оптимизации диализной программы уже через месяц было отмечено улучшение нейрофизиологических показателей функционирования периферической нервной системы.

Наиболее значимые положительные изменения в динамике отмечены в показателях ДЛ и СРВ большеберцового нерва и СРВ икроножного нерва, что характеризует снижение темпов развития процесса демиелинизации. Также было отмечено значительное увеличение амплитуды М-ответа всех исследуемых нервов нижних конечностей, что свидетельствует об улучшении функционального состояния аксонов и замедлении денервационного процесса.

Отмеченное улучшение было связано с наиболее полным удалением из плазмы крови пациентов «уремических токсинов» в 1-ой группе. Данное положение свидетельствует о продолжающемся токсическом воздействии азотистых шлаков в отношении периферических нервов при значении KT/V равном 1,2. К концу 6 месяца наблюдения в 1-й группе отмечались максимальные значения нейрофизиологических показателей функционирования нервов нижних конечностей, свидетельствующие об улучшении функции миелиновой оболочки и облегчении процесса проведения импульса по нервному волокну на фоне уменьшения концентрации уремических токсинов в плазме крови вследствие оптимизации гемодиализной программы. Получены косвенные данные об улучшении нервно-мышечной передачи в виде увеличения амплитуды М-ответов.

Полученные данные свидетельствуют о неоспоримом преимуществе проведения программного гемодиализа с увеличением KT/V до 1,4. Дальнейшее же повышение данного показателя нецелесообразно, кроме того, по данным отечественных авторов, превышение показателя KT/V свыше 1,57 связано с высоким риском развития нарушения мозгового кровообращения. Проведение ЭНМГ-исследования позволяет наиболее полно оценить степень нарушения функции периферических нервов и контролировать динамику компенсации патологического процесса в процессе оптимизации.

Список литературы Оптимизация гемодиализной программы для лечения уремической полинейропатии

- P.K Thomas, K. Hollinrake, R.G. Lascelles, et al. The polyneurohathy of chronic renal failure. Brain. 1974. Vol.94, №4. P.761-80.

- Asbury A.K., Victor M., Adams R.D. Uremic polyneuropathy. Arch. Neurol. 1983. Vol.8. P. 413-21.

- Воробьёва О.В. Полинейропатии. Возможности альфа-липоевой кислоты в терапии полинейропатий, ассоциированных с соматическими заболеваниями. Consilium medicum. 2006. Т. 8, №2. С. 117-121.

- Ogura T., Makinodan A., Kubo T., Hayashida T., Hirasawa Y. Electrophysiological course of uremic neuropathy in haemodialysis patients. Postgrad Med J. 2001. Vol.77, №909. P. 451-54.

- Teschan P.E., Bourne J.R. Computer methods, uremic encephalopathy and adequacy of dialysis. Kidney Int. 1983. Vol.24. №4. P.496-506.

- Kimura J. F-wave velocity in central segment of nerves -a study in normal subjects and in patients with Charcot-Marie-Tooth disease//Neurology. 1974. Vol. 24.№4P.539-46.

- Asbury A.K. Uremic neuropathy. Ed by P.J. Dyck. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1984.

- Dyck P.J., Johnson W.J., Lambert E.H., Brien P.C. Segmental demyelination secondary to axonal degeneration in uremic neuropathy. Mayo Clin Proc. 1971. Vol.46, №6. P.400-431.

- Н.А. Овсянникова, С.Н. Жулев, А.Л. Арьев, Н.М. Жулев, К.Я. Гуревич, В.Н. Команцев. Полинейропатия у больных с терминальной почечной недостаточностью, получающих заместительную терапию (Электронейромиографическое исследование)//Эфферентная терапия. 2005. Том 11. №2. С.72-79.

- Потомская Л.З., Остроумова И.В. О полинейропатии у больных с уремией, находящихся на хроническом гемодиализе//Неврология и психиатрия 1999. №11. С. 1610-15.

- Solders G. Persson A. Wilczek H. Autonomic system disfunction and polyneuropathy in nondiabetic uremia. A one-year followup study after renal transplantation. Transplantation. 1986. Vol.41. P. 400-31.