Оптимизация использования производственных мощностей предприятий с учетом их кооперационного взаимодействия

Автор: Батьковский А.М., Клочков В.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 6 (64), 2020 года.

Бесплатный доступ

Важнейшей задачей регулирования развития предприятий является разработка методов количественной оценки эффективности управления их производственным потенциалом. Представлена постановка управленческой задачи, решение которой сводится к оптимизации производственного потенциала предприятий, которые находятся в длительных и устойчивых отношениях производственной кооперации. Указанные отношения присущи в большей степени предприятиям, работающим в основном по государственным заказам и производящим сложную высокотехнологичную продукцию. К их числу относятся, например, предприятия некоторых отраслей, входящих в оборонно-промышленный комплекс (самолетостроение, судостроение и др.). Диверсификация производства на данных предприятиях требует модернизации и развития их производственных мощностей. Поэтому перед ними остро встала задача оптимизации инвестиционной деятельности с целью обеспечения заданного прироста мощности с наименьшими затратами и с учетом их кооперационного взаимодействия. В статье представлен инструментарий оптимизации использования производственных мощностей указанных предприятий, участвующих в процессе диверсификации производства.

Предприятие, производственные мощности, кооперация производства, оптимизация, инструментарий, оборонно-промышленный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/170190075

IDR: 170190075 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10527

Текст научной статьи Оптимизация использования производственных мощностей предприятий с учетом их кооперационного взаимодействия

Традиционно эффективность использования производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) определялась, прежде всего, коэффициентом их загрузки [1; 2]. Однако, в период диверсификации производства мощности множества предприятий, связанных кооперационными связями, бывают загружены часто неравномерно. В сложных экономических условиях для повышения эффективности использования производственного потенциала данных предприятий необходимо определить, какая степень недогрузки мощностей вызвана низкой эффективностью управления ими [3].

На предприятиях ОПК с целью создания мобилизационных мощностей часть из них, предназначенная для работы в условиях военного времени и чрезвычайных ситуациях, в обычных условиях находи- лась на консервации. Данная избыточность была, как правило, военно-экономически обоснована. Однако, в настоящее время, когда российская экономика вступила в полосу кризисного развития, а рассматриваемые предприятия решают задачу диверсификации производства, они столкнулись с проблемой оптимизации загрузки их производственных мощностей. В современных условиях многие производственные мощности, необходимые для создания отдельных видов продукции, требуют на рассматриваемых предприятиях своего дальнейшего развития. В то же время некоторые мощности являются избыточными [4]. Отмеченные обстоятельства определили необходимость разработки инструментария решения данной задачи в современных условиях [5; 6].

Инструментарий оптимизации использования производственных мощно- стей предприятий обороннопромышленного комплекса, участвующих в производственной кооперации

Все предприятия, участвующие в процессе кооперационного создания определенного вида сложной высокотехнологичной продукции, обозначим индексами i = 1,2,…I, а основные виды имеющихся на них производств – индексами j = 1,2,…J. В зависимости от роли в данной кооперации производства, рассматриваемые предприятия можно объединить в три основные группы:

– финальные интеграторы (интегратор) – производители конечной продукции, которая идет в конечное потребление и не предназначена для дальнейшей производственной переработки;

– интеграторы (предприятия-подрядчики), объединяющие соответствующие виды производств и поставляющие свою продукцию финальным интеграторам;

– поставщики комплектующих изделий (заготовок, полуфабрикатов). Они поставляют свою продукцию, как финальному интегратору, так и интеграторам.

С учетом данной классификации предприятий, участвующих в кооперации производства, решение рассматриваемой задачи является многоэтапным. Оно включает следующие основные процедуры и алгоритмы:

А) Определение зависимости производственных возможностей предприятия-финального интегратора от предприятий интеграторов и предприятий-поставщиков комплектующих изделий при создании определенного вида продукции.

Для выявления данной зависимости необходимо использовать следующие показатели:

– мощность предприятия-интегратора, которая зависит от мощности предприятий-поставщиков комплектующих изделий:

Z = minZi, г = 1,2,...I; j = 1,2,...J j j (1)

где Zi – мощность i-го предприятия-интегратора; Zij – мощность предприятия-поставщика вида j комплектующих изделий вида i.

– мощность предприятия-финального интегратора, определяемая как сумма мощностей всех предприятий-интеграторов:

I

ZFN = 5

i = 1

I

= 5 min Z i i = 1 j

где ZFIN мощность предприятия-финального интегратора

– общая мощность соответствующего вида производства Zj в масштабе рассматриваемой кооперации предприятий, равная

Zj=iLZ'), j = 1>2,-Y i-1 (3)

где Zj – общая мощность соответствующего вида производства

– производственные возможности финального интегратора при создании опре- деленного вида продукции, определяемая минимальной величиной соответствующего вида производства [7]:

ZFN = min ^Tzi = ZHN j '=1 (4)

где

FIN

- теоретический верхний пре дел производственной мощности предпри-ятия-финального интегратора.

Следовательно, потенциально дости- жимый уровень производственной мощности предприятия-финального интегратора лимитируется минимальной величиной по всем видам производств предприятий-интеграторов и предприятий-поставщиков комплектующих изделий, осуществляющих с ним кооперацию производства [8].

Б) Определение суммарной производственной мощности предприятия-финального интегратора.

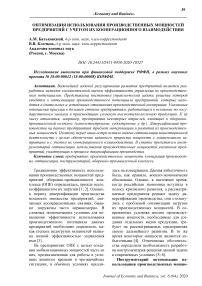

Обозначим коэффициент загрузки j-го вида производств i-го предприятия-интегратора как Xij. Он равен:

i = 1,2,... I ; j = 1,2,... J

где

Ui j

- выпуск продукции данного

Zi вида производства; j - общая мощность данного вида производства.

Если не используется резерв мощностей

U i = U i • интегратора будет одинаков: j , i =

1,2,...I, j = 1,2,™ J. Тогда средний коэффициент загрузки мощностей j-го вида производств на предприятии-финальном интеграторе равен [9]:

отдельных производств, то выпуск всех производств данного предприятия-

U

X, = -j-, j = 1,2,... J

Z j (6)

где Uj - суммарный выпуск j-го вида производств предприятия-финального интегратора.

Если предприятие-финальный интегратор не потребляет комплектующие изделия, создаваемые «чужими» предприятия- ми, которые не входят в сложившуюся кооперацию производства, то выпуски всех видов производств будут одинаковы и равны выпуску финального интегратора [10]:

I

U = и =...=и = ufn = YU

12 J i=1 (7)

U = UFIN где J - суммарный выпуск j-го вида производств предприятия-финального интегратора.

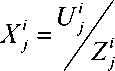

Суммарную мощность j-го вида производств финального интегратора, можно выразить, используя средний коэффициент загрузки этого вида производств [11]:

j = 1,2,... J

Суммарную производственную мощностью предприятия-финального интегратора можно оценить, используя показатели объема выпуска продукции и средних коэффициентов загрузки мощностей отдельных видов производств [12]:

ZFN = min Z = UFN jj

1 U FIN

• min == =---==jXmax X jjj

Б) Оптимизация использования производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса, участвующих в производственной кооперации

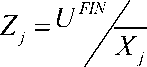

Обозначим интегральные коэффициенты загрузки мощностей предприятий-{Xi} „ интеграторов как 1 ’. Они равны [13]:

i ,

i = 1,2,... I

В этом случае суммарный выпуск предприятия-финального интегратора можно выразить следующим образом:

II

= Z U = ^ X i • Z i

FIN i=1

Если в сложившейся кооперационной цепочке не осуществляется централизованное управление резервами мощностей отдельных производств (например, рассматриваемые предприятия не входят в состав одной интегрированной структуры, i=1 (11)

или в силу других причин), то их суммарная мощность соответствует выпуску продукции в условиях полного использования мощностей рассматриваемых предприятий:

FIN

I

=Ё Z= U

i = 1

FIN

X i = 1, i = 1,... I

Тогда получим:

FIN

FIN

FIN

z1 =1, i=1,...I _ Z max।XjUi^) max(X>|X.,.i=,....i) (13)

FIN где Z

- это теоретический верхний

предел производственных возможностей предприятий, участвующих в кооперации

производства при полном использовании

их мощностей;

X j

X1 = 1, i = 1,... I

- средний

коэффициент загрузки j-го вида произ-

водств предприятий, участвующих в коо-

перации производства при полном использовании их мощностей.

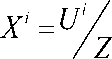

Следовательно, при централизованном и оптимальном управлении мощностями отдельных производств, входящих в кооперационную цепочку, суммарная мощность входящих в нее предприятий может возрасти в следующей пропорции:

max (X j

X1 = 1, i = 1,... I )

Таким образом, потенциально достижимый относительный прирост мощностей данных предприятий обратно пропорционален коэффициенту загрузки мощностей отдельных видов производств. Указанный прирост характеризует эффек- тивность управления производственным потенциалом рассматриваемых предприятий, которые находятся в отношениях производственной кооперации.

Заключение. Разработанный инструментарий позволяет определить возможности увеличения производственных мощностей предприятий, входящих в кооперационную цепочку, за счет совершенствования управления использованием производственным потенциалом предприятий. Его практическая реализация может повысить эффективности развития предприятий оборонно-промышленного ком- плекса в современных условиях.

Список литературы Оптимизация использования производственных мощностей предприятий с учетом их кооперационного взаимодействия

- Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А., Божко В.П., Булава И.В., Мерзлякова А.П. Теоретические основы и инструментарий управления долгосрочным развитием высокотехнологичных предприятий. - М.: МЭСИ, - 2011. - 282 с.

- Батьковский А.М., Клочков В.В., Фомина А.В., Чернер Н.В. Управление производственным потенциалом оборонно-промышленного комплекса // Вопросы радиоэлектроники, серия Общетехническая (ОТ). Выпуск 3. - 2015. - № 5. - С. 222-246.

- Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. Теоретические основы и инструментарий управления инновационной модернизацией предприятий оборонно-промышленного комплекса // Вопросы радиоэлектроники, серия Электронная вычислительная техника (ЭВТ). - 2014. - № 2. - С. 35-47.

- Галимов Д.И., Гнидченко А.А., Михеева О.М., Рыбалка А.И., Сальников В.А. Производственные мощности обрабатывающей промышленности России: важнейшие тенденции и структурные характеристики // Вопросы экономики. - 2017. - № 5. - С. 60-88.

- Bozhko V.P., Batkovsky A.M., Batkovsky M.A., Stiazkin A.N. Modeling technological relations in the structure of production // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. - 2014. - № 1. - С. 36-39.