Оптимизация использования смазочных жидкостей

Автор: Редреев Григорий Васильевич, Сиряк Алексей Сергеевич

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1 (5), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлена математическая модель оптимизации использования смазочных жидкостей при выносе операций замены смазочных жидкостей за пределы непрерывных периодов работ. Предложено диагностическое устройство постоянного контроля центрифуг.

Смазочные жидкости, математическая модель, диагностическое устройство, центрифуга

Короткий адрес: https://sciup.org/142198780

IDR: 142198780 | УДК: 631.173:531.43/46

Текст научной статьи Оптимизация использования смазочных жидкостей

При эксплуатации оборудования одной из операций технического обслуживания (ТО) является замена смазочной жидкости (СЖ). Операция ТО не вызывает сложностей, когда простаивание оборудования неубыточно или – если убыточно – учтено при планировании его работы и это не сказывается на производстве продукции.

Однако, если оборудование эксплуатируется в отличающихся от средних условиях, простои оборудования на замене СЖ, вместе с заменой или обслуживанием фильтрующих элементов, могут быть достаточно продолжительными и влияющими на объем производства продукции. Особенно это характерно для полевых операций при производстве сельскохозяйственной растениеводческой продукции.

Решение проблемы может состоять в выносе операций замены СЖ за пределы непрерывных периодов работ, которые, в частности для сельского хозяйства, чередуются с периодами естественных простоев и остановок оборудования.

В общем случае проблему убыточности простоя оборудования на операциях ТО по замене СЖ можно свести к задаче управления периодичностью замены СЖ.

Такое управление возможно двумя способами:

-

1) изменением количества СЖ, используемой в оборудовании;

-

2) применением СЖ разного качества.

Изменение количества СЖ – наиболее простой способ управления периодичностью её замены. В технической литературе [1] есть указания на то, что изменение объема картерного масла двигателя внутреннего сгорания не изменяет общего расхода масла, т.е. при увеличении объема СЖ пропорционально увеличивается периодичность её замены. Однако этот способ в условиях рядовой эксплуатации может:

-

– быть технически сложнореализуемым из-за конструктивных особенностей оборудования,

-

– привести к значительным потерям СЖ при наличии утечек СЖ из-за имеющихся отказов соединительных маслопроводов или уплотнительных устройств.

Объекты и методы исследования

Таким образом, задача управления периодичностью замены СЖ в общем виде может быть поставлена следующим образом.

Имеется оборудование с заправочной емкостью для СЖ объемом V, периодичностью замены СЖ – Т и расходом СЖ при эксплуатации ΔV. Стоимость СЖ составляет C, руб./ед. объема. Продолжительность непрерывного периода работы оборудования Т п превышает периодичность замены СЖ, т.е. Т п > Т .

При наличии на рынке смазочных материалов СЖ разного качества

T i < T i+1 < … < T j < T j+1 < T j+2 < … < T k (1)

стоимостью

C i < C i+1 < … < C j < C j+1 < C j+2 < … < C k (2)

необходимо подобрать объем СЖ C j такой, чтобы Т j ≥ Т п .

Прерывание работы оборудования убыточно, удельная величина убытка от простоя составляет ΔC.

Условие целесообразности выноса операции замены масла за пределы непрерывных периодов работ будет иметь вид

С рек + С диаг < ΔC · t зм + V · C i · P k (Т п ) , (3)

где С рек – стоимость реконструкции заправочной емкости, руб.;

С диаг – стоимость диагностического прибора, руб.;

ΔC – удельная величина убытка от простоя оборудования, руб./ч;

-

t з м – продолжительность операции замены СЖ, ч;

-

V – объем заправочной емкости, л;

C i – стоимость СЖ, руб./л;

P k (Т п ) – вероятность отказов соединительных маслопроводов или уплотнительных устройств.

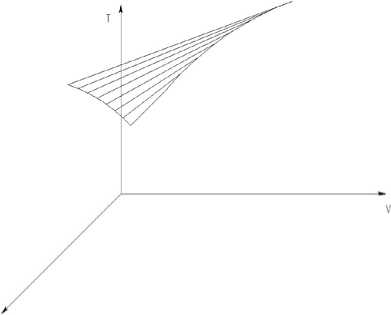

Графическая интерпретация зависимости периодичности замены СЖ представлена на рисунке.

с

Теоретическая зависимость Т = ^ (С, V)

Решение задачи управления периодичностью замены СЖ должно сопровождаться решением задачи обслуживания фильтрующих элементов.

В случае применения сменных фильтрующих элементов оборудование, как правило, снабжено сигнализаторами загрязненности фильтров. При использовании фильтров с периодической очисткой полостей от загрязнения необходимо иметь устройства контроля степени загрязнения.

Как правило, обслуживание таких фильтров производится при замене СЖ. При изменении периодичности замены СЖ очистка фильтров может быть приурочена ко времени плановых кратковременных перерывов в работе оборудования.

Результаты исследований

На кафедре инженерной графики и механики нами разработана конструкция центрифуги двигателя внутреннего сгорания со встроенным средством контроля, защищенная патентом на полезную модель [2]. Средство контроля включает датчик вращения ротора центрифуги, преобразователь, светодиодный указатель. Рабочее напряжение средства контроля составляет от 12 до 24 В. Преобразователь смонтирован в одном корпусе со светодиодным указателем и устанавливается на приборной панели в кабине трактора. При снижении частоты вращения ротора центрифуги ниже допустимых значений загорание красного светодиода указателя предупреждает тракториста (водителя) о необходимости обслуживания центрифу- ги [3]. В связи с увеличенной периодичностью замены СЖ необходимость в обслуживании центрифуги может возникать неоднократно.

Список литературы Оптимизация использования смазочных жидкостей

- Двигатели внутреннего сгорания: системы поршневых и комбинированных двигателей/С.И. Ефимов [и др.]; под общ. ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Машиностроение, 1985. -С. 243-244.

- Пат. 100139 Российская Федерация. Центробежный масляный фильтр. Зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10 декабря 2010 г.

- Редреев, Г.В. Обеспечение работоспособности системы смазки двигателей/Г.В. Редреев, А.С. Сиряк, И.А. Клюев//Россия молодая: передовые технологии -в промышленность: матер. IV Всеросс. молод. науч.-техн. конф. ОмГТУ -Омск, 2011. -С. 37-39.