Оптимизация электрофизиологической визуализации очаговых поражений миокарда, ассоциированных с внутрижелудочковыми блокадами

Автор: Яковлев В.М., Гусев С.В., Фетисова Е.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

К сегодняшнему дню остается нерешенным вопрос электрофизиологической дифференциальной диагностики очаговых изменений в сердечной мышце, ассоциированных с блокадами ножек пучка Гиса. Известно, что в боль шинстве случаев двух- и трехпучковые блокады системы Гиса-Пуркинье в различной степени маскируют очаговые поражения миокарда левого желудочка - при остром инфаркте миокарда, постинфарктном кардиосклерозе, миокардите. Изучены возможности электрофизиологической визуализации диагностики очаговых поражений миокарда, ассоциированных с внутрижелудочковыми блокадами, у 47 больных с постинфарктным кардиосклорозом с помощью компьютерной электрокардиографической системы: ЭКГ-12 отведений, ортогональных ЭКГ и ВКГ по МакФи-Парунгао и векторного картирования сердца (ДЭКАРТО). Результаты комплексной электрокардиологической визуализации выявили возможности достоверной дифференцированной оценки ассоциированных форм очагового поражения миокарда и блокад системы Гиса левого желудочка при постинфарктном кардиосклерозе.

Электрофизиологическая визуализация, очагово-рубцовые изменения, внутрижелудочковые блокады

Короткий адрес: https://sciup.org/14919538

IDR: 14919538 | УДК: 616.12-008.313.127-073.97

Текст научной статьи Оптимизация электрофизиологической визуализации очаговых поражений миокарда, ассоциированных с внутрижелудочковыми блокадами

Один из ведущих американских кардиологов Дж. Либман (1994) считает: “ХХI век – это век становления компьютерной электрокардиологии, которая будет ведущей в диагностике болезней сердца и сосудов”. Сегодня в современной электрокардиологии для повышения точности и достоверности электрокардиографической диагностики наиболее обоснованными биофизическими парадигмами являются: увеличение информативности исходных данных за счет перехода на компьютерные методы электрофизиологических исследований; повышение качества их математической обработки [4, 5]; интенсификация обмена биофизической информацией и опытом оптимизации диагностического процесса в отечественной электрокардиологии и практической кардиологии. В настоящее время перспективной в электрокардиоло-гической диагностике болезней сердца и сосудов является компьютерная электрокардиографическая система (КЭС): ЭКГ в 12 отведениях, скалярная ортогональная ЭКГ (СОЭКГ), векторкардиография (ВКГ) по Франку или Мак-Фи–Парунгао, дипольная электрокардиотопография (ДЭ-КАРТО) [4].

Остается нерешенным вопрос электрофизиологической дифференциальной диагностики очаговых изменений в сердечной мышце, ассоциированных с блокадами ножек пучка Гиса. Известно, что в большинстве случаев двух- и трехпучковые блокады системы Гиса–Пуркинье в различной степени маскируют очаговые поражения миокарда левого желудочка при остром инфаркте миокарда, постинфарктном кардиосклерозе (ПИКС) и миокардите [1, 2].

Целью нашего исследования было изучить клиниковизуальные возможности КЭС в диагностике очагово-рубцовых поражений миокарда левого желудочка, ассоциированных с блокадами ножек пучка Гиса.

Материал и методы

В открытое рандомизированное неконтролируемое исследование было включено 180 человек. В 1-ю группу вошли практически здоровые – 29 человек, из них 15 женщин и 14 мужчин с нормальными электрокардиографическими показателями. Во 2-ю группу были включены 87 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, ассоциированным с блокадами ножек пучка Гиса. Среди них: мужчин – 51, женщин – 36, в возрасте от 49 до 73 лет (средний возраст 54±7 лет). Из них постинфарктный кардиосклероз передне-перегородочной локализации зарегистрирован у 24 мужчин и 19 женщин, задненижней локализации – у 27 мужчин и 17 женщин. В 3-ю группу вошло 64 пациента с блокадами ножек пучка Гиса: с блокадой правой ножки пучка Гиса – 9 мужчин и 7 женщин, с блокадой левой ножки пучка Гиса – 6 мужчин и 7 женщин, с блокадой передневерхнего разветвления левой ножки пучка Гиса – 12 мужчин и 6 женщин, с блокадой задненижнего разветвления левой ножки пучка Гис-са – 3 мужчин и 4 женщины, с блокадой срединного разветвления – 7 мужчин и 3 женщины. Основой рандомизации пациентов по группам явилась максимальная однородность по клиническим, лабораторным и инструментальным критериям.

Для решения дифференцированной оценки аберрации желудочкового комплекса QRS, параметров электрофизиологической дисперсии и диссинхронии при постинфарктном кардиосклерозе использовалась КЭС. ДЭ-КАРТО по сравнению с СОЭКГ и ВКГ позволяет в менее абстрактной образно-топографической форме визуализировать биофизические параметры, количественные и качественные характеристики электрофизиологического динамического процесса одного сердечного цикла. Эта информация графически регистрируется в виде карт отображения возбуждения желудочков, которую можно связать с анатомическими ориентирами реальной поверхности сердца. Тогда как электрофизиологические характеристики ЭКГ, СОЭКГ и ВКГ представлены абсолютными величинами и ориентацией моментных векторов сердца, и ВКГ-петлями в трех плоскостях [3]. КЭС является новой методологией автоматизированных электрофизиологических исследований, которая является наиболее современной и перспективной в решении прямой и обратной биофизической задачи клинической компьютерной электрокардиологии [3]. Для обоснованной и доказательной трактовки нарушений пространственно-временных и биофизических характеристик электродинамического процесса биоэлектрического поля мы использовали количественную и качественную (визуальную) оценку дэкартограмм (моментных и суммарных), обеспечивающую достаточно ясную топографическую, электрофизиологическую и эвристическую диагностику и интерпретацию.

Статистическая обработка результатов исследования проведена с помощью компьютерной программы “SPSS-13”. Для выявления межгрупповых и внутригрупповых различий использован однофакторный дисперсионный анализ с вычислением: двухвыборочного t-критерия Стьюдента. Для оценки связи между показателями вычисляли парный коэффициент корреляции, различия считали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение

При хроническом течении ИБС (постинфарктном кардиосклерозе) блокады ножек пучка Гиса формируются постепенно, при этом не удается точно определить момент возникновения повреждения ножки пучка Гиса. Однако при сравнении нескольких ЭКГ в динамике можно приблизительно определить отрезок времени, в течение которого кардиосклеротический процесс сформировал внутрижелудочковую блокаду.

При инфаркте миокарда целесообразно выделять 4 варианта нарушений внутрижелудочковой проводимости: фокальная ишемическая блокада или “острый блок проведения”; инфарктная (интраинфарктная) блокада; периинфарктная блокада; блокада одного или нескольких проводящих путей дистального или проксимального уровня. Первые три разновидности нарушений проведения в желудочках представляют собой очаговые нарушения проводимости в сети Пуркинье с асинхронным возбуждением сократительных мышечных волокон в ограниченной зоне стенки желудочков [6, 9]. Согласно терминологии Комитета экспертов ВОЗ это “неспецифические внутрижелудочковые блокады”, вызванные нарушением коронарного кровообращения. Термин “неспецифические” отнесен к графе проявления блокад. Острое ишемическое повреждение, возникающее при тяжелом приступе стенокардии, нестабильной стенокардии, в острейший период ИМ, может вызвать фокальную ишемическую блокаду. Она может проявляться в любых отделах в зависимости от локализации острого нарушения коронарного кровообращения. Ее признаки: замедленное формирование зубца R и нарастание его амплитуды, удлинение времени внутреннего отклонения (для данного отведения); может увеличиваться продолжительность всего комплекса QRS. Обычно такие изменения начальной части желудочкового комплекса сочетаются со значительным подъемом сегмента ST, переходящего в высокий зубец T. Механизм ишемической фокальной блокады связан с гипополяризацией клеток миокарда в зоне повреждения. Это приводит к замедленному распространению возбуждения через зону повреждения миокарда. Прогрессирование таких нарушений сопровождается дальнейшим уменьшением потенциала покоя, появлением очагов, утративших способность возбуждаться, и формированием патологического зубца Q. Таким образом, фокальная блокада может быть промежуточным этапом между ишемическим повреждением миокарда и его некрозом. При обратимых формах острой коронарной недостаточности фокальная блокада исчезает так же быстро, как и сама ишемия. При развитии необратимых изменений миокарда исчезновение признаков фокальной блокады может быть обусловлено развитием некроза в тех мышечных волокнах, которые запаздывали с возбуждением. Визуально-графические ЭКГ признаки интраинфарктных блокад системы Гиса-Пуркинье, которые наиболее четко регистрируются в периоде рубцовых изменений миокарда левого желудочка, проявляются зазубренностью и расщеплением патологического зубца Q. Указанная блокада отражает асинхронную электрическую активность островков сохранившихся мышечных клеток в пределах зоны некроза или рубца [7]. Образно-графическое отражение электрофизиологической дисперсии миокарда общеизвестна, часто встречается при анализе патологического зубца Q в случаях крупноочагового ИМ.

Периинфарктная блокада . В отведениях ЭКГ с прямыми признаками некроза или рубца (наличие патологического зубца Q) регистрируется положительный тер-

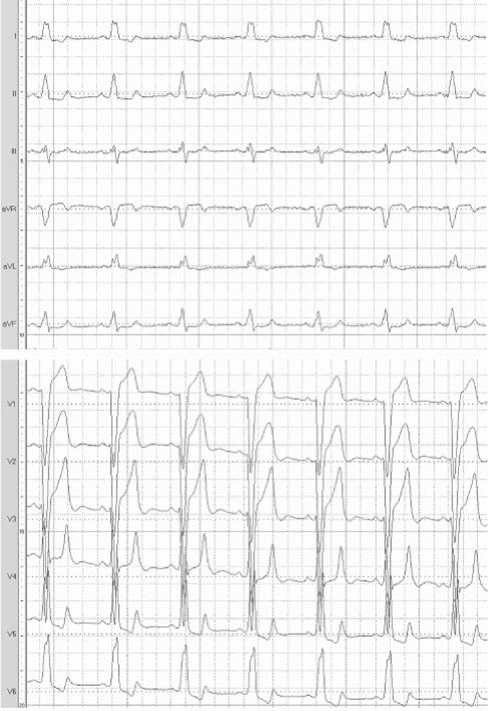

Рис. 1. ЭКГ пациента М., 73 года минальный зубец r (R). Такой зубец либо несвойственен данному отведению, либо отличается признаками явного запаздывания возбуждения – увеличено время внутреннего отклонения, замедлено формирование, выражена зазубренность. Графические проявления блокады неспецифичны. Периинфарктная блокада связана с локализацией инфаркта миокарда, а не с особенностями распределения проводящих путей. Она отражает задержку возбуждения в терминальных участках проводящей системы, а именно в миокардиальных волокнах, расположенных над зоной ИМ. Полная блокада левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ) может предшествовать инфаркту миокарда или появиться одновременно с ним. В обоих случаях диагностика ИМ затруднена или невозможна, поскольку ПБЛНПГ маскирует выявление очаговых признаков при остром коронарном синдроме и постинфарктном кардиосклерозе. Все электрокардиографические изменения, возникающие при этом сочетании, высокоспецифичны (90–100%), но малочувствительны (отмечаются лишь у 20–30% пациентов, и только изменения сегмента

ST и зубца T в динамике – примерно у 50%). Далее представлены данные по возможностям КЭС в отношении дифференцированной верификации постинфарктного кардиосклероза, ассоциированного с ПБЛНПГ. Пациент М., 73 года. Диагноз направившего учреждения: ИБС, аритмический вариант: желудочковая экстрасистолия 3-й градации по Лауну, наджелудочковая экстрасистолия. Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Полная блокада левой ножки пучка Гиса. Атеросклеротический кардиосклероз. ХСН 1. ФК 1 (NYHA).

На ЭКГ при полной блокаде левой ножки пучка Гиса активация и деполяризация миокарда нарушены (рис. 1).

Волна деполяризации распространяется по правой ножке пучка Гиса, а не по левой или идет по левой ножке с замедлением на 0,06 с, этого времени вполне достаточно, чтобы перегородка подверглась транссептально деполяризации, начиная с правого желудочка. Достоверной электрофизиологической характеристикой ПБЛНПГ на

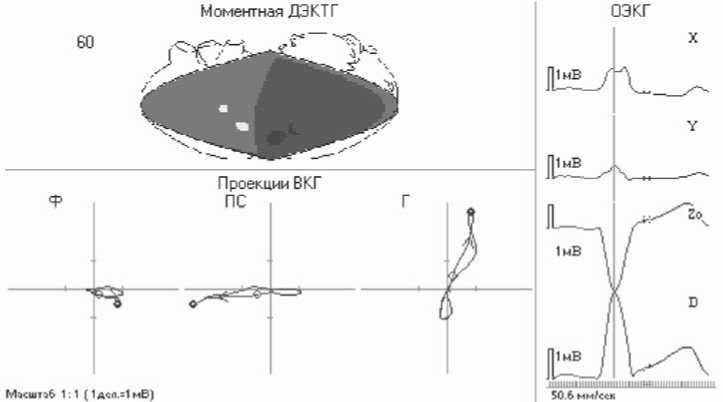

Рис. 2. Моментная ДЭКАРТОграмма, ВКГ, СОЭКГ пациента М., 73 года

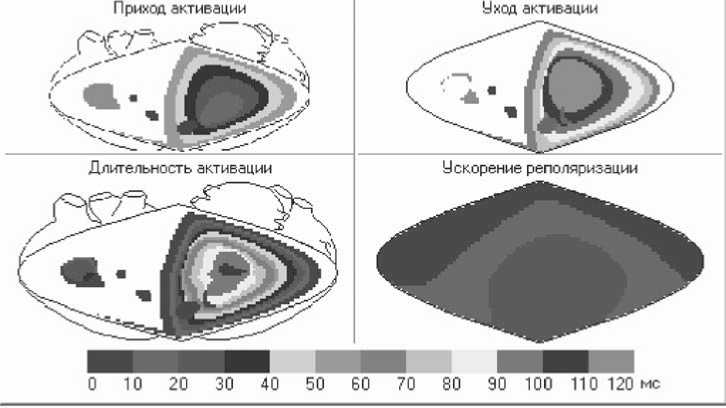

Рис. 3. Суммарная ДЭКАРТОграмма пациента М., 73 года

СОЭКГ является высокая амплитуда зубца R в отведении X. В отведении Y резкое падение вольтажа зубца R (рис. 2): комплекс QRS в отведениях Х, Y и Z>0,14 с. Признаки очаговых изменений задненижних и переднеперегород-ных зон левого желудочка [1, 4].

ВКГ по МакФи–Парунгао (рис. 2). Конфигурация петли QRS подвергается вариациям, вызванными блокадой проведения импульса по левой ветви пучка Гиса. Активация начинается в основании передней папиллярной мышцы правого желудочка и затем переходит на перегородку в направлении спереди назад и на свободную стенку левого желудочка. Такой тип активации является патологическим и вместе с замедлением проведения импульса создает деформированные с резко уменьшенной площадью петли QRS во фронтальной, правой сагиттальной и горизонтальной плоскостях и их смещение. Угол расхождения между максимальным вектором петель QRS и Т ра- вен 180°. При ПБЛНПГ реполяризация правого желудочка начинается раньше, чем заканчивается деполяризация левого. Вектор петли Т направлен противоположно максимальному вектору петли QRS. Изменение ориентации вектора сердца происходит по окончании деполяризации правого желудочка, когда начинает преобладать деполяризация свободной стенки левого желудочка, направленная от эндокарда к эпикарду. Векторкардиограмма в горизонтальной плоскости при ПБЛНПГ имеет форму восьмерки, максимальный вектор петли QRS направлен влево, назад, длительность комплекса QRS равна или больше 120 мс. В случаях, возникновения ПБЛНПГ, как осложнения инфаркта миокарда, площадь петель QRS в горизонтальной, фронтальной и саггитальной плоскостях резко уменьшается. При формировании петли QRS в горизонтальной плоскости максимальный вектор имеет отклонение назад и влево, петля деформирована, уменьшена в размере, имеет вид восьмерки; в правой сагитальной плоскости вектор имеет отклонение назад и вниз; во фронтальной плоскости – вниз и влево.

Суммарная дэкартограмма пациента М., 73 года (рис. 3): характерные признаки крупноочаговых изменений в миокарде переднезадних отделов левого желудочка с переходом на межжелудочковую перегородку, ассоциированных с полной блокадой левой ножки пучка Гиса. На картах прихода и ухода первичной активации зарегистрирована выраженная фрагментация и дисперсия деполяризации, что свидетельствует о бивентрикулярной электрофизиологической диссинхронии, являющейся пространственно-временной составляющей электромеханической дисфункции левого желудочка и сердечной недостаточности [10]. Изопотенциальная незавершенность контуров дэкартограмм (прихода, ухода и длительности активации) обусловлена нарушением проведения импульса по левой ножке пучка Гиса в сочетании с постинфарктным кардиосклерозом. Карта ускоренной реполяризации представлена трехцветовым паттерном (0– 30 мс), разорванность кольцевидных площадей изохрон 10–20 мс. У нижнего полюса карты ускоренной реполяризации сформирована площадь, которая является отражением острой субэндокардиальной ишемии миокарда в задненижних отделах левого желудочка.

Заключение

Нарушения внутрижелудочковой проводимости, возникающие остро или при хронически протекающей ишемии миокарда приводят к изменению проведения импуль- са в системе Гиса–Пуркинье; изменяют физиологическую временную последовательность возбуждения различных отделов сердца; провоцируют диссинхронию электрофизиологической и механической функции миокарда. Перечисленные патофизиологические механизмы являются основными структурно-функциональными и электромеханическими факторами ремоделирования левого желудочка и нарушения внутрисердечной и общей гемодинамики, которые формируют диастолическую, систолическую дисфункцию и сердечную недостаточность [9]. Комплексная оценка электрофизиологических характеристик биоэлектрического поля сердца при блокадах в системе Гиса, полученных с помощью электрокардиографической системы, у больных с постинфарктным кардиосклерозом позволяет в большинстве случаев в полном объеме и дифференцированно диагностировать сочетанную патологию внутрижелудочковой проводящей системы и очаговых изменений в миокарде левого желудочка.

Список литературы Оптимизация электрофизиологической визуализации очаговых поражений миокарда, ассоциированных с внутрижелудочковыми блокадами

- Де Луна А.Б. Руководство по клинической ЭКГ/пер. с англ. -М.: Медицина, 1993. -704 с.

- Беленков Ю.Н. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии/под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -399 с.

- Титомир Л.И., Рутткай-Недецкий И., Бахарова Л. Комплексный анализ электрокардиограммы в ортогональных отведениях. -М., 2001. -227 с.

- Титомир Л.И., Трунов В.Г., Айду Э.А. Неинвазивная электрокардиотопография. -М.: Наука, 1996. -198 с.

- Яковлев В.М., Карпов Р.С. Клиническая электрокардиография. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. -298 с.

- Аnsaione G., Giannantoni R., Ricci R. Doppler myocardial imaging to evaluate the effectiveness of pacing sites in patients receiving biventricular pacing//J. Fm. Coll. Cardiol. -2002. -Vol. 39. -P. 489-499.

- Grines C.L., Bashore T.M., Boudoulas H. Functional abnormalities in isolated left bundle branch block; the effect of interventricular asynchrony//Circulation. -1989. -Vol. 79. -P. 845-853.

- Kashani A., Barold S. Significance of QRS complex duration in patients with heart failure//J. Am. Coll. Cardiol. -2005. -Vol. 46. -P. 2183-2192.

- Leclercg C., Kass D.A. Retiming the failing heart: principles and current clinical status of cardiac resynchronization//J. Am. Coll. Cardiol. -2002. -Vol. 39. -P. 194-201.

- Nesser H.J., Breithardt O.A., Khandheria B.K. Established and evolving indications for cardiac resynchronization//Heart. -2004. -Vol. 90, suppl. 6. -P. 5-9.