Оптимизация маршрутов движения мобильных измерителей времени прихода импульсных сигналов при оценке координат их источников

Автор: Разиньков С.Н., Богословский А.В.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследованы среднеквадратические ошибки местоопределения импульсных источников радиоизлучения по многократным оценкам их угловых положений на основе измерений времени прихода сигналов в пространственно разнесенные позиции. Выполнена оптимизация маршрутов движения мобильных измерителей в составе двухпозиционной системы для обеспечения наилучшей точности вычисления координат излучателей.

Измеритель времени прихода сигналов, пеленгаторная база, среднеквадратические ошибки оценки времени прихода сигнала, пеленгования и местоопределения объекта

Короткий адрес: https://sciup.org/140255951

IDR: 140255951

Текст научной статьи Оптимизация маршрутов движения мобильных измерителей времени прихода импульсных сигналов при оценке координат их источников

Оценки координат источников радиоизлучения в комплексах мониторинга используются для селекции потока перехватываемых сигналов и установления их принадлежности определенным передатчикам. По результатам место-определения излучателей отдельных импульсов формируются гипотетические последовательности, частотно-временные параметры которых являются характерными признаками для распознавания типов (режимов работы) радиоэлектронных объектов [1].

В мобильных комплексах мониторинга местоположение источника радиоизлучения может определяться триангуляционным способом [2] на основе данных многократного пеленгования на маршруте движения [1; 3]. Для пеленгования импульсных излучателей в [4] предложено использовать двухпозиционную систему синхронизированных измерителей времени прихода сигналов (ВПС). Оценками угловых координат объектов являются направления на точки пересечения линий положения, построенные из позиций измерительных приемников, относительно центра пеленгационной базы [4].

Дисперсия оценки ВПС, как показано в [5], обратно пропорциональна значению интеграла от произведения спектральной плотности и парциального момента передачи энергии [6] в эквивалентной полосе циклических частот радиоканала [6]. В связи с этим точность местоопреде- ления источника радиоизлучения зависит от его пространственного положения по отношению к каждому измерительному приемнику, вида и параметров излучаемого сигнала, типа и электрических размеров передающей и приемных антенн [5; 7].

В предлагаемой работе исследованы возможности минимизации среднеквадратической ошибки (СКО) оценки максимального правдоподобия [2] координат наземных импульсных источников радиоизлучения за счет выбора курсовых углов двух мобильных измерителей ВПС.

Цель работы – достижение наилучшей точности местоопределения объектов за счет оптимизации траекторий движения приемных постов.

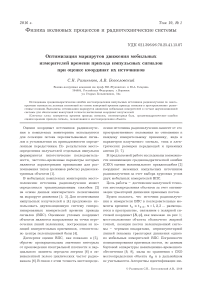

Будем полагать, что источник радиоизлучения и измерители ВПС в последовательные моменты времени t n и t n + i , n = 1, 2, 3 ... размещаются в пространстве, связанном с полярной системой координат ( R , ф ) , как показано на рис. 1; местоположение объекта обозначено жирной точкой, позиции постов пеленгационной системы – черными квадратами, штрихпунктирной линией показана траектория движения одного из мобильных измерителей ВПС. Погрешности позиционирования приемных постов, по данным бортовой аппаратуры навигационно-временного обеспечения [8; 9], малы по сравнению с СКО местоопределения объекта ст r и в дальнейшем не учитываются. Алгоритмы идентификации им-

Рис. 1. Взаимное расположение источника радиоизлучения и измерителей ВПС в моменты времени t n и t n + 1, n = 1, 2, 3 ...

пульсов, принятых в моменты времени t n и t n + 1, n = 1, 2, 3 ..., с источником приведены в [1].

Излучатель характеризуется плотностью потока энергии сигнала Wt ( to ) в полосе циклических частот toe [ to min ; to max ] и парциальным коэффициентом усиления (КУ) антенны Gt ( to, ф ) . Измерители ВПС оснащены антеннами с парциальными КУ Gr ( to, ф ) в полосе циклических частот to e [ to min ; to max ] , ограниченной значениями to min ^ to min и to max ^ to max ; но р мали к раскрывам антенн ортогональны измерительной базе; шумы приемно-усилительных каскадов представимы гауссовским белым шумом с односторонней спектральной плотностью мощности N 0.

Для обеспечения высокой апостериорной точ- рые смещается центр пеленгационной базы у n, n = 1, 2, 3 . , отсчитываются от направлений Rn, n = 1, 2, 3 . , против часовой стрелки; величина у 1 определяется относительно ф = 0.

Оптимизация маршрутов движения мобильных измерителей ВПС для обеспечения минимальной СКО оценки координат импульсных источников радиоизлучения заключается в нахождении кур-( к)

совых углов у n 7, к = 1, 2, n = 1, 2, 3 ..., удовлетво ряющих критерию

Y n ')= arg min g R ;

I v( к )

Л I n

I ( к ) .

[у n n m , к = 1, 2, n = 1, 2, 3 ..., m = 0,1, 2 ...,

ности регистрации разности моментов времени прихода сигналов [2] в различных точках пространства удаление R nk ) излучателя от к -го приемника-измерителя, к = 1, 2, в n -й момент времени, m = 1,2,3 ..., значительно превышает размеры пеленгационной базы d n , n = 1,2,3 ..., и расстояния L ( к) , к = 1, 2, между позициями, где определяются курсовые углы мобильных измерителей. В целях минимизации СКО оценок направлений прихода сигналов пеленгационная база ориентирована перпендикулярно отрезку R n , n = 1,2,3 ..., соединяющему ее центр с точкой, в которой расположен излучатель; при этом R n , n = 1, 2, 3 . , существенно превосходит смещение L центра пеленгационной базы на интервале времени A t = t n + 1 - t n , n = 1, 2, 3 ...

Направление движения k -го приемного поста, к = 1, 2, в момент времени tn , n = 1, 2, 3 . , ( к )

характеризуется углом у n между отрезками R nк ) и L ( k ) , к = 1, 2, n = 1, 2, 3 ...; углы, на кото

где

g R =

и ф n

22 2 2

^ ф nRn + ° ф ( n + 1 ) Rn + 1 sin2 9 n

I Z G 2 n ( к ) ,

к = 1

к = 1, 2, n = 1, 2, 3 ...

n = 1,2,3 ..., (2)

– дисперсия оценки угловых координат объекта на удалении R n , n = 1, 2, 3 ...; 9 n — угловое расстояние между пеленгами (рис. 1) в моменты времени t n и t n + 1 , n = 1, 2, 3 ...;

g tn ( к )

n N 0

Q ( к ) ( к)

nmax

J

(к)( n min

w R n^, ^))

- 1

d to) , (4)

к = 1, 2, n = 1, 2, 3 .

– дисперсия оценки ВПС в k -м приемнике-измерителе, k = 1, 2, на дальности Rn , n = 1, 2, 3 . ;

Q ^ m т( ф ) и Q n m ax ( ф ) — нижняя и верхняя границы эквивалентной полосы циклических частот [6] радиоканала в направлении ф, удовлетворяющие уравнению [6]

О(k) ( k) (k)

ЬЛ n max n n min да

J wRП(ю , ^nk)) dю

_ -да__________________________ max wR2(ю , Wnk))

и условиям [10]

Q

(k) ( k) ) > CD ■ n min n ю min ,

Q ( k ) ( ф ( k )

b^ n max n — ю max,

k _ 1, 2, n _ 1, 2, 3 ;

( R i + ) 2 _ ( R (. k ) ) 2 + ( L k ’ ) 2 -

- 2 R n L cos Y ( nk ) , (12)

k _ 1,2, n _ 1,2,3 .

Учитывая, что

9(nk) _ 9 n + (-1)k+1 W(nk)+ (-1)k Wn+1, k _ 1,2, n _ 1,2,3 ., из (2)–(13) находим зависимость дисперсии оцен- ки координат источника радиоизлучения от курсовых углов измерителей ВПС. Наибольшая точность местоопределения объекта достигается при

( k )

Y n , k _ 1,2, n _ 1, 2, 3 . , где первая производная

(2) по Y^k), k _ 1,2, n _ 1,2,3 ., обращается в нуль.

Построены маршруты движения мобильных измерителей ВПС с плоскими апертурными ан- wRk2(®, ^Lk))_

c

теннами радиуса aR при определении местопо-

4 2ю R ^k ) ,

X

x Gt ( ®, 4 k ) ) wt ( ю ) Gr ( ю, W ^k ) )

ложения излучателя радиоимпульсов длительностью т о с прямоугольной огибающей и ци-ю max + ю min клической частотой несущей ю о =-----------,

– плотность потока энергии [6] на входе k -го измерителя ВПС, k _ 1, 2, при Rn , n _ 1, 2, 3 ...,

k) n k + 1 n k , d dn |

W(, )= — + (-1) —+ (-1) arctg n , n 2 2 (2Rn J (8)

k _ 1, 2, n _ 1, 2, 3 ...

оснащенного плоской апертурной антенной с радиусом раскрыва aТ . Выражение для спектральной плотности излучаемой энергии имеет вид [4]

sin2 ( (ю-юо )то/2 ) wT (ю) _ W T -----------2 ,

(ю - ю 0 ) т о

– направление на излучатель из позиции k -го приемника, k _ 1, 2, в момент времени tn , n _ 1, 2, 3 . . , с — скорость света.

Второе уравнение в (1) исключает из рассмотрения направления движения измерителей ВПС непосредственно на источник радиоизлу-

где

W T

чения, поскольку его угловые координаты апри-

ори неизвестны [9].

В соответствии с теоремой синусов [11], sin 9 _ ———sin у , n _ 1,2,3 ,(9)

nn

R n + 1

( k) L .( sin 9 _ sin Y , nn

(k)

R n + 1

k _ 1,2, n _ 1,2,3;

дальности Rn и Rn+1, n _ 1, 2, 3 ..., согласно тео реме косинусов [11], связаны выражением

R2n + 1 _ R2n + L 2 - 2 RnL cos Y n , n _ 1, 2, 3 . ,

а R nk ) и R n + 1 , k _ 1, 2, n _ 1, 2, 3 . — выражением

ю max

J w T ( ю )

ю min

d ю

– энергия сигнала на входе антенны источника. Значения aТ и aR удовлетворяют условию ю а т r / c - 5 в диапазонах циклических частот ю е [ ю min ; ю max ] и ю е [ ю min ; ю max ] соответствен но; их парциальные КУ в приближении физической оптики определяются выражением [12]

GT , R ( ю, ф ) _ п Т , R ( ю ) v Т , R ( ю ) X

X tg2

ф)

2 J

т 2 | ю аТ , R

J 1 I-----—cos ф

I с

где п tr ( ю ) — парциальный коэффициент полезного действия антенной системы;

, X 9 Гют Т R )

V TR ( ю ) _ sin c 2 I ----— I (16)

, Г с J

– парциальный коэффициент использования поверхности антенны [12];

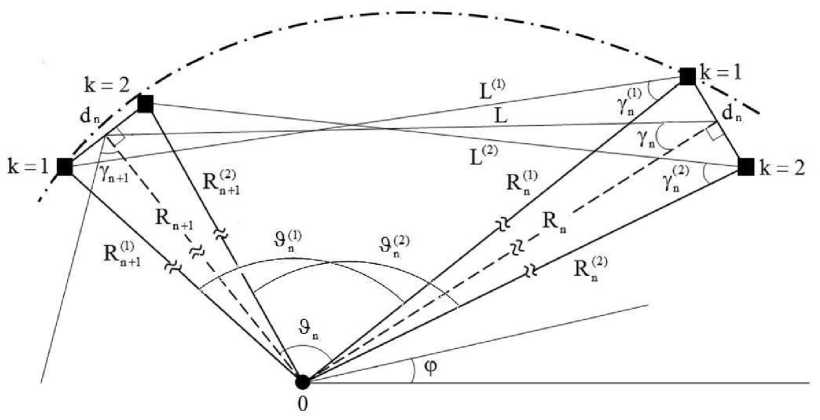

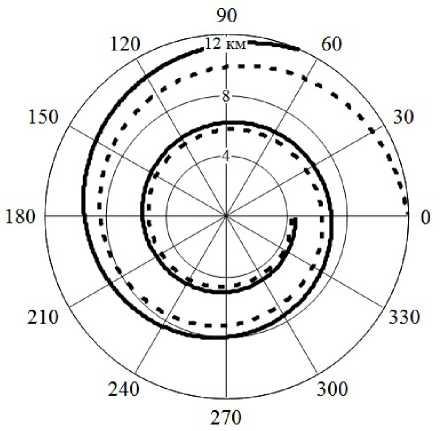

Рис. 2. Маршруты движения измерителей ВПС при постоянной измерительной базе du = 2 км, n = 1, 2, 3 ...

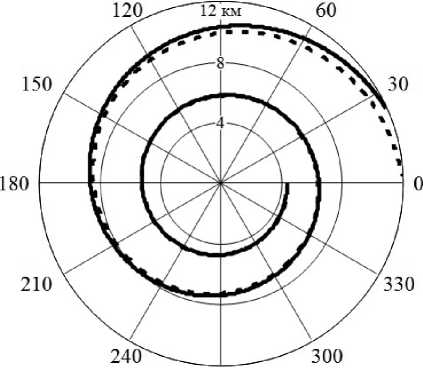

Рис. 3. Маршруты движения измерителей ВПС при измерительной базе d n = 0,1 R n , n = 1, 2, 3 ...

т Т , R

aТ,R с RТ,R

– время запаздывания возбуждения краев апер-

туры по сравнению с центром раскрыва полем

со сферическим фронтом [13]; RТ

4 ® max аТ

4 ю max aR

RR *--------

П с

П с границы дальней зоны [10]

для передающей и приемных антенн; J i (...) — функция Бесселя первого рода первого порядка.

На рис. 2 приведены маршруты движения мобильных измерителей ВПС при местоопределе-

нии излучателя радиоимпульсов длительностью т о = 5 нс с нормированной циклической частотой to о несущей = 2 ГГц при dn = 2 км; радиусы рас-2п крывов антенн ат r = 0,3 м; парциальные коэффициенты полезного действия антенных систем П т R (to) = П Т R = 0, 9; главный луч энергетической диаграммы направленности антенны [6] ис-

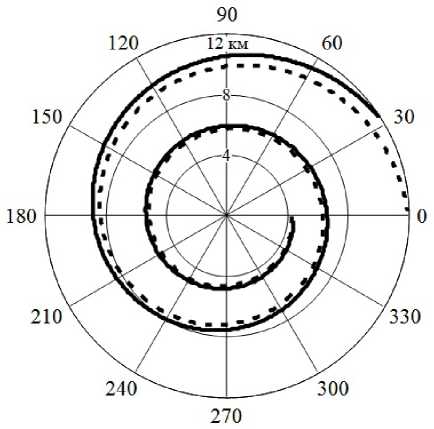

Рис. 4. Маршруты движения измерителей ВПС при измерительной базе d n = 0,2 R n , n = 1, 2, 3 ...

точника радиоизлучения ориентирован в направлении (р = 0. Сплошной линией изображена траектория движения первого измерителя, смещенного относительно центра измерительной базы на - d n /2; штриховой линией — маршрут второго измерителя, смещенного на расстояние dn 2. На рис. 3 представлены результаты, полученные при d n = 0,1 R n , а на рис. 4 - при d n = 0,2 R n .

Анализ зависимостей показывает, что наи-

лучшая точность местоопределения источника радиоизлучения достигается при движении измерителей ВПС по траектории в виде спирали. Изменение их курсовых углов, зависящее от точности оценки ВПС в пространственно раз-

несенных точках, возрастает относительно начального значения по мере уменьшения дальности R n , n = 1, 2, 3 „. При этом отсутствует значительная асимметрия траекторий движения измерителей ВПС в различных секторах углов ввиду свойства спирали восстанавливать свою форму после воздействий и масштабирующих преобразований [14].

Различие маршрутов движения измерителей ВПС при постоянной и варьируемой базе наблюдается на удалении от источника радиоизлучения свыше 10 км. При приближении к объекту на расстояние не более 6 км влияние размеров базы на траектории движения приемных постов системы местоопределения снижается.

Установлено, что при положениях главного луча энергетической диаграммы направленности

антенны излучателя ф = л/2 и ф = л длина маршрутов движения измерителей ВПС возрастает примерно в 1,2 и 1,4 раз вследствие низкой точ- ности местоопределения в начальные моменты времени. С увеличением длительности радиоимпульсов в 2,1 раза СКО оценки координат излучателя в секторе углов ф е [ 0 ; л/4 ] снижается в 1,3 раза. Аналогичное изменение точности место-определения объекта наблюдается при умень- шении циклической частоты несущей сигналов в 1,2 раза вследствие повышения эффективности их перехвата по главному лучу энергетической диаграммы направленности антенны [5].

Для априори неопределенных значений (3) и

(4) в точках задания курсовых углов мобильных измерителей ВПС прокладка маршрутов их движения по критерию (1) выполняется при с ф n = с ф ( n + 1 ) с ф ) - n = 1,2,3 —; дисперсия оценки координат излучателя (2) имеет вид [2]

c R = С ф 0

R n + R n + 1 sin2 9 n

n = 1, 2, 3 —

С учетом (18) критерий выбора текущих направлений движения мобильных измерителей ВПС (1) эквивалентен правилу перемещения центра измерительной базы при минимизации погрешности местоопределения излучателя [9]:

Y n = arg min ° r ;

Y n

Y n * л m ,

n = 1,2,3 — , m = 0,1,2 —

В результате решения уравнения, полученного путем приравнивания нулю первой производной c R по Y n , n = 1, 2, 3 • — , находится значение Y n , n = 1, 2, 3 — , удовлетворяющее (19)

Y n = ±

arccos

в n "^ — 4

V 7

+ л m ,

n = 1, 2, 3 —, m = 0,1, 2 —, где [9]

2 a 4 + 7 a2 + 1

в n =--- n----n— , n = 1,2,3 — ,

a n ( 3 a n + 2 )

a n = RnL; знак обратной тригонометрической функции и число m выбираются таким образом, чтобы центр измерительной базы последовательно смещался к точке, в которой расположен излучатель.

Из (8)–(13), (20) с учетом (21) определим котангенс курсового угла к -го, к = 1, 2, измерителя ВПС, удовлетворяющий критерию (1),

ctg Y(nk)= [an+1 ( 4an + a2n )+

+ ( —1) ^a n + 1 — sin Yn ( 4 an an + 1 + anan + 1 ) + + (-1) k+1 2 sin Yn (an an+1 - anan+1)]/ (22)

/[ sin Y n ( 4 a n a n + 1 + a n a n + 1 ) + + ( -1 ) k 2

^ a n + 1 — sin Y n (a n a n + 1 — a n a n + 1 )

где <5. n = dn]L .

Согласно (20)–(22), траектории движения приемных постов системы местоопределения, при которых обеспечивается минимальная дисперсия оценки координат импульсного источника радиоизлучения по критерию (1), имеют форму спиралей, не зависящую от СКО измерения ВПС. Точность вычисления координат объекта при фиксированных погрешностях измерений возрастает при уменьшении дальности до него.

Таким образом, исследованы СКО местоопре-деления импульсных источников радиоизлучения по многократным оценкам их угловых положений на основе измерений ВПС в разнесенных позициях. Разработаны алгоритмы и проведен анализ результатов оптимизации маршрутов движения мобильных измерителей ВПС для обеспечения наилучшей точности вычисления координат излучателей.

Список литературы Оптимизация маршрутов движения мобильных измерителей времени прихода импульсных сигналов при оценке координат их источников

- Радзиевский В.Г., Сирота А.А. Теоретические основы радиоэлектронной разведки. М.: Радиотехника, 2004. 432 с.

- Кондратьев В.С., Котов А.В., Марков Л.Н. Многопозиционные радиотехнические системы / под ред. В.В. Цветнова. М.: Радио и связь, 1986. 264 с.

- Мельников Ю.П. Воздушная радиотехническая разведка (методы оценки эффективности). М.: Радиотехника, 2005. 304 с.

- Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. М.: Радиотехника, 2009. 288 с.

- Разиньков С.Н., Богословский А.В. Исследование точности оценки угловых координат источников сверхширокополосных сигналов // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т. 15. № 2. С. 22-30.

- Авдеев В.Б. Угло-временные, угло-частотные и угло-энергетические характеристики излучения и приема негармонических сигналов // Антенны. 2005. № 3 (94). С. 40-50.

- Афанасьев О.В., Разиньков С.Н. Точность пеленгования и местоопределения источников сверхширокополосных сигналов в дальномерных системах // Антенны. 2015. № 5(216). С. 52-57.

- Осипов Е.Б. Способ вывода летательного аппарата на радиоизлучающий объект с использованием оптимальной обработки результатов многократного пеленгования // Вестник Воронежского государственного технического университета. Сер.: Системы автоматизированного проектирования и системы автоматизации производства. 2003. Вып. 3.3. С. 21-25.

- Пономарев А.А., Межуев А.М. Оптимизация маршрута летательного аппарата, определяющего местоположение цели по ее угловым координатам // Обнаружение, распознавание и определение параметров образов объектов. Методы и алгоритмы / под ред. А.В. Коренного. М.: Радиотехника, 2012. С. 21-29.

- Разиньков С.Н. Спектральные энергетические уравнения передачи негармонических сигналов и их применение в сверхширокополосных радиосистемах // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 18. № 3. С. 12-18.

- Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М.: Наука, 1966. 424 с.

- Авдеев В.Б. Энергетические характеристики направленности антенн и Антенных систем при излучении и приеме сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов // Антенны. 2002. № 7 (62). С. 5-27.

- Драбкин А.Л., Зузенко В.Л. Антенно-фидерные устройства. М.: Сов. радио, 1961. 816 с.

- Савелов А.А. Плоские кривые. Систематика, свойства, применение / под ред. А.П. Нордена. М.: Наука, 1960. 293 с.