Оптимизация микрофлоры рубца и интенсивности ферментативных процессов у лактирующих коров

Автор: Фаттахова З.Ф., Ахметзянова Ф.К., Шакиров Ш.К.

Статья в выпуске: 1 т.233, 2018 года.

Бесплатный доступ

Результаты опытов показали эффективность введения в организм лактирующих коров препарата И-Сак 1026 (10 г на животное в сутки) и Новатан 50 (12 г на животное в сутки) в составе комбикорма КК- 60-1. В рубце исследуемых коров отмечается оптимизация азотистого обмена, повышение интенсивности ферментативных процессов, ускорение переваривания грубых, сочных и концентрированных кормов и активизирование развития консорциума микроорганизмов при подавлении развития патогенной и условно патогенной микрофлоры.

Корова, рубец, рубцовая жидкость, рубцовое пищеварение, микроорганизмы, аммиак, азот, летучие жирные кислоты

Короткий адрес: https://sciup.org/142213003

IDR: 142213003 | УДК: 636.2.034:636.084

Текст научной статьи Оптимизация микрофлоры рубца и интенсивности ферментативных процессов у лактирующих коров

Процесс переваривания корма у жвачных животных основывается на тесном симбиозе животного, бактерий и инфузорий. Для этого организм животного создает благоприятные условия для развития и жизнедеятельности консорциумов микроорганизмов, а они, в свою очередь, вырабатывают специфические ферменты, которые расщепляют труднопереваримые полисахариды до готовых к использованию организмом источников энергии, а растительные и животные белки до пептидов, аминокислот и аммиака при одновременном синтезе бактериального белка высокой ценности [9].

Для повышения эффективности усвоения ингредиентов кормов в многокамерном желудке жвачных необходимо контролировать микробиологические и физиолого-биохимические процессы, связанные с превращением питательных веществ в переваримые формы, прежде всего в преджелудках, в зависимости от различных факторов как внутренних (возраста, направления и уровня продуктивности), так и внешних (количественного и качественного состава рационов) 11]. При этом видоизменяя характер и уровень кормления, соотношение кормов в рационе, режим питания путем обогащения специальными препаратами, можно воздействовать на начальный этап обмена веществ и в последующем через пищеварение оказывать влияние и на другие физиологические процессы, а также продуктивность животных [2; 5].

В связи с этим, изучение влияния регуляторов рубцового пищеварения с разным механизмом действия на интенсивность пищеварения в рубце лактирутощих коров в период наивысшей напряженности обменных процессов в организме, является весьма востребованным вопросом. Одними из таких препаратов являются живая дрожжевая культура И- Сак 1026 (Alltech, США) состоящий из колонии дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae 1026, которые будучи аэробами, активно утилизируют кислород в рубце, а также Новатан 50 (Techna, Франция) действующий на основе синергетической активности эфирных масел и микроэлементов, способствующих уменьшению процесса расщепления белка в рубце.

Согласно с вышеизложенным, целью наших исследований являлась оценка воздействия И-Сака 1026 и Новатана 50 на консорциум микроорганизмов и интенсивность процессов рубцового пищеварения.

Материалы и методы исследований. Научно-хозяйственные опыты состоявшие из 2-х периодов: подготовительного (14 дней) и учетного (100 дней), направленных на изучение в первом опыте действия И-Сака 1026, был проведен в условиях молочно-товарной фермы ООО «Ак Барс Агро» Арского района на 20, а во втором опыте Новатана 50 - в центральном отде- пении ЗАО «Бирюли» Высокогорского района РТ на 32 тактирующих коровах в возрасте 2,5...3 года со среднесуточным удоем 18 кг в период раздоя молока и массой тела 507,8±3,74 кг*. Согласно схеме опыта исследуемые кормовые добавки вводили в составе комбикорма КК- 60-1 в дозе Юги 12г соответственно на животное в сутки по ранее указанному порядку.

Содержимое рубца, отобранное с помощью рото-пищеводного зонда (через 2 часа после утреннего кормления), оценивали по цвету, запаху, консистенции, наличию примесей, концентрации водородных ионов с помощью pH-метра, активности рубцовой микрофлоры пробой с метиленовой синью, подвижности инфузорий, концентрации простейших, количеству общего азота методом Кьельдаля, уровню аммиака в чашках Конвея и общей концентрации летучих жирных кислот (ЛЖК) в аппарате Марксами [3].

Численность микроорганизмов различных физиологических групп определяли методом посева на плотные питательные среды: - микроскопические грибы культивировали на среде Чапека-Докса состоящий из (г/л, pH 6,0) сахарозы - 30; NaNO3; К2НРО4 - 1; MgSO4*7H2O - 0,5; КС! - 0,5; FeSO4*7H2O - 0,01; агар-агар -20),после стерилизации в расплавленную среду добавляли концентрированную мо лочную кислоту из расчета 4мл/л; - бактерии группы кишечной палочки идентифицировали ла среде Эндо (Агар ЭНДО-ГРМ ВФС 42-3110-98, ГНЦ ПМБ, г. Оболенск, Московская область) - (г/л, pH 7,4) панкреатический гидролизат рыбной муки 12,0; экстракт пекарных дрожжей 1,0; натрий хлорид 3,4; натрий сульфит 0,8; натрий гидрофосфат 0,5; a-D-лактоза 10,0; фуксин основной 0,2; агар 10,0-8=2,0; -дрожжи выращивали на среде Сабуро составом (г/л): глюкоза - 40; пептон - 10; агар - 20, доведение pH до 4,5 достигали путем добавления HCI после стерилизации. Численность микроорганизмов выражали в количестве колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1г воздушно-сухого субстрата после ее высушивания при 105° С.

Результаты исследований. Одним из показателей, указывающим степень и направленность бродильных процессов в желудочно-кишечном тракте животных, считается величина pH. У исследуемых групп коров выявлена направленность уменьшения концентрации ионов водорода в рубцовом содержимом при введении дрожжевого препарата И-Сака 1026 на 0,24 единил или 3,53 %, а при применении Новатана 50 на 0,41 единиц или 1,60 % (р<0,05) по сравнению с контрольными (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели азотистого обмена и интенсивность ферментативных процес сов в рубце

|

Показатели |

Ед. изм. |

I опыт, (п-3) |

II опыт, (п=3) |

||

|

группа |

группа |

||||

|

контрольная |

опытная |

контрольная |

ОПЫТНЯЯ |

||

|

pH |

-lg[H+] |

6,79±0Д2 |

6,55±0Д9 |

6,78±0Д5 |

6,37±0,09 |

|

Общий азот |

ммоль/л |

102,33±6,36 |

137,00±2,52* |

120,60±9,95 |

154,83±7,25* |

|

Аммиак |

ммоль/л |

24,37±1,47 |

18,37±0,59* |

25Д8±1,78 |

19,49±0,80* |

|

ЛЖК 1 |

ммоль/100 мл |

8,70±0,44 |

9Д0ЮД2 |

9,79=0.15 |

10,97±0,41* |

Примечание: * р<0,05 по отношению опытной группы к контрольной;

Принимая во внимание, что уровень водородных ионов рубцовой жидкости зависит от поступления слюны с кормовыми массами и их кислотностью, занимательно было отслеживание за изменением этих показателей у коров разных кормовых групп в динамике по периодам исследова ния и в сравнении с контролем. Концентрация аммиака в рубцовой жидкости, свидетельствующая об общей направленности процессов рубцового пищеварения, предпочтительна в пределах от 5...20 мг %, гак как ранее многочисленными исследованиями установлено, что максимальная скорость синтеза микробного белка происходит при данном уровне. Увеличение концентрации аммиака ощелачивает содержимое рубца и приводит к потере азота [6; 7].

Уровень аммиака в рубцовом содержимом коров при включении И-Сака 1026 и Новатана 50 был на 32,70% (р<0,05) и 29,20% (р<0,01) меньше, а содержание общего азота больше на 33,88% (р<0,05) и 28,40% (р<0,01) соответственно, по сравнению с контрольными животными. Разницу в показателях азотистого обмена в рубце лактирутощих коров, мы связываем с увеличением бактериального азота, которое произошло на фоне роста колоний бактерий, и изменением состава основных аминокислот в рубце, а, следовательно, более эффективной конверсией аммиачного азота в микробиальный белок.

Опираясь на выше представленные результаты, снижение концентрации pH у коров опытных групп можно объяснить, прежде всего, понижением количества аммиака в рубцовом содержимом вследствие уменьшения распадаемости протеина, как при введении дрожжевой добавки И-Сака 1026, так и препарата Новатан 50. Как утверждают М. Хоффман [8]; К.Warner [11 ] высокая концентрация аммиака ощелачивает содержимое рубца, так как находится в рубцовой жидкости в виде катиона аммония (NH+), а образовавшиеся в ре зультате взаимодействия аммиака с водой анионы гидроксильной группы (ОН') оказывают слабощелочную реакцию. Также на величину водородного показателя в рубце воздействует, но только в обратной зависимости, и количество кислот образуемых в результате сбраживания углеводов кормов, а также распавшихся гликопротеидов, белков, липидов и нуклеиновых кислот при разных типах брожения ЛЖК, обеспечивающих не менее 40 - 60% потребности животных в энергии [10].

По общей концентрации ЛЖК коровы опытной группы, получавшие Новатан 50, превосходили на 12,00% (р<0,05), а при введении И-Сака 1026 имели тенденцию к увеличению на 4,60 % по сравнению с контролем, что свидетельствует об усилении интенсивности бродильных процессов в рубце коров. Из ЛЖК образованных в результате сбраживания углеводов в рубце особенно большое значение имеет уксусная и пропионовая кислота. Уксусная кислота служит источником энергии и предшественником молочного жира, она ослабляет процесс депонирования жира и усиливает мобилизацию жирных кислот из жировых депо, которые используются молочной железой. А пропионовая кислота является важным предшественником глюкозы в организме жвачных животных и используется в синтезе жиров [4].

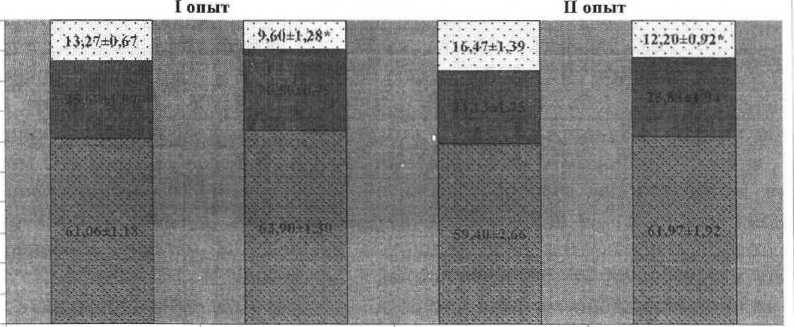

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0%

Контрольная группа Опытная группа Контрольная группа Опытная группа

Я уксусная кислота, % Я пропионовая кислота, % В масляная кислота, % Примечание: * р<0,05 по отношению опытной группы к контрольной;

Рисунок 1 - Соотношение ЛЖК в рубцовой жидкости тактирующих коров, п=3

В период исследований процентное соотношение ЛЖК в рубцовом содержимом опытной группы изменилось в сторону уменьшения масляной кислоты при включении Новатана 50 на 4,27% (р<0,05) и введении И-Сака 1026 на 3,67% (р<0,05), и тенденцией к увеличению доли уксусной и пропионовой кислот соответственно на 2,57%, 1,17 и. 2,84, 0,83%, чем в контроле (рисунок 1). Исходя из полученных результатов видно, чго введение в организм коров исследуемых препаратов, привело к усилению бродильных процессов и уско рению переваривания грубых, сочных и концентрированных кормов, особенно клетчатки в рубце, о чем свидетельствует смещение соотношения кислот в сторону образования уксусной кислоты.

Анализ жизнедеятельности рубцовой микрофлоры показал активизирование развития консорциума микроорганизмов, которое проявилось увеличением микробного числа в рубцовом содержимом при введении И-Сака 1026 на 41,25 % (р<0,01), а Новатана 50 - на 24,15 % (р<0,05), чем в контроле (таблица 2).

Таблица 2 - Ко личестве нный сост ав рубцов ой микрофлор ы

|

Показатели |

I ОПЫТ', (п=3) |

II опыт, (п-3) |

||

|

Г] |

руппа |

группа |

||

|

контрольная |

опытная |

контрольная |

опытная |

|

|

Общее микробное число, Ю8хКОЕ/мл |

6,06±0,27 |

8,56±0,26** |

7,33±0,32 |

9,1О±О,15** |

|

Количество инфузорий, тыс./мл |

797,40±9,50 |

952,20±6,18** |

1033,33±88,19 |

1266,67±33,33* |

|

Целлюлозо- литические бактерии, Ю6хКОЕ/мл |

4,10±0,12 |

7,60±0,37** |

5,10±0,49 |

6,40±0,57 |

|

Молочнокислые бактерии, Ю6хКОЕ/мл |

1,58±0,21 |

1,30±0,()5 |

1,75±0,13 |

1,56±0,13 |

|

Дрожжи, Ю5хКОЕ/мл |

344,83±6,07 |

395.10±8.96** |

363,67±7,31 |

399,67±7,88* |

Примечание: * р<0,05; ** р<0.01 по отношению опытной группы к контрольной

Введение дрожжевых клеток Saccha-romyces cerevisiae 1026 привело, прежде всего, к росту инфузорий на 19,40% (р<0,01) и дрожжей на 14,5% (р<0,01), а также изменяло видовой состав микрофлоры рубца, сопровождавшийся значительным увеличением численности целлюлозолитических на 85,40% (р<0,01) и уменьшением спорообразующих бактерий в 4,5 раза (р<0,001) по сравнению с контрольной группой. Уменьшите количества спорообразующих бактерий свидетельствовало о подавлении развития патогенной и условно патогенной микрофлоры.

Во втором научно-хозяйственном опыте, при включении в рацион Новатана 50, в рубцовой жидкости лактирующих коров также наблюдается повышение количества инфузорий на 27,0% (р<0,05) при увеличение их размеров с преобладанием крупно-средних равноресничных. В группе микробных сообществ установлено повы шение количества дрожжей на 9,9% (р<0,05) при снижении спорообразующих бактерий 61,7% (р<0,05), что стабилизировало состояние и изменяло направленность ферментативных процессов в сторону образования уксусной кислоты. Данные положительные изменения при введении Новатана 50, мы объясняем повышением содержания малодоступного для микрофлоры рубца нерасщепляемого протеина в рационе, которое привело к замене микроорганизмов, использующих в биоценозах энергию протеина, на целлюлозолитические и амилолитические штаммы.

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют, что несмотря на различный механизм действия, введение в организм лактирующих коров регуляторов рубцового пищеварения И-Сак 1026 и Новатан 50 трансформирует процессы рубцового пищеварения в сторону' оптимизации кон- центрации pH рубцовой жидкости, увеличению уровня общего азота при снижении концентрации аммиака, усилению бродильных процессов, снижению масляной кислоты и, как следствие, активизированию роста микробной биомассы.

Резюме

Результаты опытов показали эффективность введения в организм лактирующих коров препарата И-Сак 1026 (10 г на животное в сутки) и Новатан 50 (12 г на животное в сутки) в составе комбикорма КК- 60-1. В рубце исследуемых коров отмечается оптимизация азотистого обмена, повышение интенсивности ферментативных процессов, ускорение переваривания грубых, сочных и концентрированных кормов и активизирование развития консорциума микроорганизмов при подавлении развития патогенной и условно патогенной микрофлоры.

Список литературы Оптимизация микрофлоры рубца и интенсивности ферментативных процессов у лактирующих коров

- Долгов, И.А. Влияние факторов питания на микрофлору преджелудков у коров/И.А. Долгов, А.М. Материкин, Е.Л. Харитонов//Современные проблемы биотехнологии и биологии продуктивных животных. -Боровск, 1999. -С. 400-409.

- Искрин, В. Оптимизация кормления в молочном скотоводстве/В. Искрин//Агро-информ. -2001. -март-апрель. -С. 30-32.

- Кондрахин, И.П. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии. Справочное издание/И.П. Кондрахин, Н.В. Курилов, А.Г. Малахов. -М.: Агропромиздат, 2003. -287 с.

- Кураленко, Н. Значение углеводов в питании высокопродуктивных коров/Н. Кураленко//Молочное и мясное скотоводство. -2002. -№ 2. -С. 14-16.

- Фаттахова. З.Ф. Влияние уровня расщепляемого протеина кормов в рубце лактирующих коров на физико-химический состав и технологические свойства молока/З.Ф. Фаттахова//Ученые записки Казанской государственной академии ве теринарной медицины им. Н.Э. Баумана. -2012.-Т. 212.-С. 407-412.

- Фаттахова, З.Ф. Особенности рубцового пищеварения лактирующих коров при применении «И-Сака1 26/™»/З.Ф. Фаттахова, Р.Г. Каримова, Ф.К. Ахметзянова//Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. -2013. -Т. 216. -С. 415-419.

- Харитонов, Е.Л. Физиология и биохимия питания молочных коров/Е.Л. Харитонов. -Боровск: Оптима Пресс, 2011. -372 с.

- Хоффман, М. Сохраним рубец здоровым/М. Хоффман//Новое сельское хозяйство. -2013.-№3.-С. 66-70.

- Cheng, K.J. Adherent rumen bacteria -their role in the digestion of plant material, urea and epithelial cells/K.J. Cheng, J.W. Costerton//Digestive physiology and metabolism in ruminants. -Conn. -1990. P. 227250.

- Girard, I.D. Lactic acid utilization rumensimulating cultures receiving a yeast culture supplement/I.D.Girard, C.R. Jones, K.A. Dawson//J. Anim. Sei. -1993. № 71. -P. 288-298.

- Warner, A.C.I. Rate of digesta through the gut of mammals and birds/A.C.I. Warner//Nutr. Abst. and Reviews. -1981. -Vol. 51.-№12.-P. 739-820.