Оптимизация оказания хирургической помощи больным синдромом диабетической стопы в Саратовской области

Автор: Осинцев Евгений Юрьевич, Мельситов Владислав Александрович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 1 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка результатов мультидисциплинарного подхода, применявшегося влечении больных синдромом диабетической стопы в условиях специализированного центра при многопрофильном стационаре. Материалы и методы. Клиническая часть работы основана на изучении объема хирургической помощи, частоты рецидивирования инфекционных осложнений сахарного диабета и показателей общей летальности у 226 больных синдромом диабетической стопы. Результаты. Оптимальный эффект лечения получен в группе больных с нейропатическими формами поражения нижних конечностей. Заключение. Использование мультидисциплинарного подхода в лечении больных с гнойно-некротическими осложнениями сахарного диабета позволяет улучшить выживаемость (х2=12,1; р=0,002) и качество жизни пациентов с синдромом диабетической стопы в Саратовской области

Ампутация, артериальная реконструкция, сахарный диабет, синдром диабетической стопы

Короткий адрес: https://sciup.org/14917490

IDR: 14917490

Текст научной статьи Оптимизация оказания хирургической помощи больным синдромом диабетической стопы в Саратовской области

1Введение. За последние 30 лет отмечается резкий рост распространенности и заболеваемости сахарным диабетом (СД), особенно в промышленно развитых странах, где на долю этого заболевания приходится 2,3-9% населения [1, 2].

По экспертной оценке распространенности заболевания, число больных СД в мире имеет тенденцию к увеличению и может достигнуть 380 млн к 2025 г. [3].

В перечне осложнений СД синдром диабетической стопы (СДС) занимает лидирующие позиции, приводя к ранней инвалидизации и летальности [4, 5]. СДС осложняет течение СД почти у 25% пациентов [4, 6, 7].

По данным Государственного регистра «Сахарный диабет», в Саратовской области в 2009 г. зарегистрировано 54430 больных СД. В этой группе у 1780 пациентов впервые установлен диагноз СДС. Только в 2009 г. в стационарах области выполнено 690 ампутаций сегмента конечности по поводу гнойно-некротических осложнений СД. В структуре проведенных операций преобладали «высокие» ампутации конечности — 60,6% (n=418). Неудовлетворительные результаты лечения больных СДС еще более впечатляют в связи с высокими темпами роста заболеваемости СД. За последние 5 лет прирост заболеваемости СД в Саратовской области составил 2,05 раза.

Большой процент ампутаций нижних конечностей у больных СДС обусловлен особенностями течения раневого процесса, нарушениями макрогемодинамики, микроциркуляторными расстройствами и иммунодефицитным состоянием при СД [4, 8–10].

Целью исследования явилась оценка результатов мультидисциплинарного подхода, применявшегося в лечении больных СДС в условиях специализированного центра при многопрофильном стационаре, и сравнение полученных данных с показателями в группе пациентов, которым проводилась традиционная терапия раневой инфекции в поликлиниках и общехирургических стационарах.

Методы. Клиническая часть работы основана на результатах комплексного обследования и лечения 226 больных СДС. Исследование проведено на кафедре хирургии и онкологии ФПК и ППС Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского на базе центра «Диабетическая стопа» ГУЗ «Областная клиническая больница» за период с 2005 по 2010 г.

Оказание специализированной помощи больным с гнойно-некротическими осложнениями СД в условиях ГУЗ «Областная клиническая больница» проводится под контролем сотрудников кабинета «Диабетическая стопа». Это подразделение организовано на базе эндокринологического отделения 11.02.2002 г. в соответствии с решением Коллегии Министерства здравоохранения Саратовской области № 2/2

от 16.03.2001 г. «О выполнении Федеральной целевой программы «Сахарный диабет» в Саратовской области». В штате кабинета «Диабетическая стопа» на постоянной основе работают эндокринолог-диа-бетолог, хирург и подиатрическая сестра. При необходимости, с консультативной целью, привлекаются ангиохирург, ортопед и врач отделения рентгено-эндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Основными задачами кабинета «Диабетическая стопа» являются: скрининг больных СД с целью выявления СДС; организация длительного наблюдения за пациентами группы высокого риска ампутации конечности; осуществление подиатрической помощи и специальных мер профилактики; местное медикаментозное лечение больных; организация взаимодействия в рамках междисциплинарного подхода ведения больных СДС. Важнейшим фактором в лечении больных с осложненным течением СД является обучение больных управлению своим заболеванием.

Каждому пациенту, находящемуся под наблюдением специалистов кабинета «Диабетическая стопа», определяется пожизненная схема лечебно-профилактических мероприятий [4, 6] в зависимости от степени риска развития гнойно-некротических поражений нижних конечностей (табл. 1).

При госпитализации пациента с СДС в специализированный центр лечебная тактика строится в соответствии с распространенностью гнойно-некротического поражения стопы и характером поражения магистральных сосудов нижних конечностей. Муль-тидисциплинарный подход в лечении больных реализуется в своевременной компенсации углеводного обмена, назначении системной антибактериальной терапии, применении антикоагулянтных и дезагре-гантных препаратов, симптоматической терапии с учетом сопутствующих заболеваний, разгрузке пораженной конечности и местном лечении гнойно-некротического очага с использованием современных перевязочных материалов компании Paul Hartmann (Германия) в зависимости от фазы раневого процесса. Влажные очаги некроза подвергались хирургической обработке в ранние сроки после госпитализации. При отграниченных некротических поражениях хирургические вмешательства проводились только после устранения ишемии конечности. При отсутствии эффекта от проводимой терапии индивидуально решается вопрос о вмешательстве на магистральных сосудах.

Согласно рекомендациям Международного консенсуса по диабетической стопе [6] все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от патогенетического варианта синдрома диабетической стопы. Первую группу составили 92 (40,7%) пациента с нейропатической формой синдрома диабетической стопы (НПСДС). Вторая группа — 134 (59,3%) человека — представлена пациентами с нейроише-мической формой (НИСДС) синдрома диабетической стопы (табл. 2).

Таблица 1

|

Степень риска |

Описание выявленных нарушений |

Мероприятия |

|

Низкая |

Отсутствие язв и ампутаций в анамнезе. Деформаций стопы нет. Умеренно выраженные признаки периферической нейропатии. Сохранение магистрального кровотока на артериях стопы |

Осмотр стоп 1 раз в год. Обучение самоконтролю |

|

Высокая |

Отсутствие язв и ампутаций в анамнезе. Деформация стопы. Выраженные признаки периферической нейропатии. Отсутствие магистрального кровотока на артериях стопы |

Осмотр стоп 1 раз в 6 месяцев. Обучение ухода за стопами. Подиатрическая помощь. Консультация ортопеда по подбору обуви. Осмотр ангиохирурга |

|

Очень высокая |

Трофические язвы и/или ампутации сегмента конечности в анамнезе. Деформация стопы. Выраженные проявления периферической нейропатии. Отсутствие магистрального кровотока на артериях стопы |

Осмотр стоп 1 раз в месяц. Обучение ухода за стопами. Подиатрическая помощь. Изготовление ортопедической обуви. Осмотр ангиохирурга |

Таблица 2

|

Изучаемые группы |

Клинические формы синдрома диабетической стопы |

Всего |

|

|

Нейропатическая форма |

Нейроишемическая форма |

||

|

Основная |

36,7% (n=83) |

47,8% (n=108) |

84,5% (n=191) |

|

Сравнения |

4,0% (n=9) |

11,5% (n=26) |

15,5% (n=35) |

|

Итого |

40,7% (n=92) |

59,3% (n=134) |

100% (n=226) |

Отдаленные результаты лечения больных синдромом диабетической стопы

Таблица 3

|

Оцениваемый признак |

Основная группа |

Контрольная группа |

||||||||||

|

НПСДС |

НИСДС |

|||||||||||

|

<1 года (n=83) |

1-2 года (n=75) |

2-3 года (n=68) |

>3 лет (n=52) |

<1 года (n=108) |

1-2 года (n=88) |

2-3 года (n=69) |

>3 лет (n=39) |

<1 года (n=35) |

1-2 года (n=19) |

2-3 года (n=7) |

>3 лет (n=3) |

|

|

Рецидивы гнойнонекротических осложнений |

25,3% (n=21) |

38,7% (n=29) |

48,5% (n=33) |

36,5% (n=19) |

26,9% (n=29) |

56,8% (n=50) |

69,6% (n=48) |

92,3% (n=36) |

45,7% (n=16) |

68,4% (n=13) |

85,7% (n=6) |

100% (n=3) |

|

Частота выполнения «высоких» ампутаций конечности |

0 |

6,9% (n=2) |

15,2% (n=5) |

5,3% (n=1) |

27,6% (n=8) |

32,0% (16) |

43,8% (n=21) |

41,7% (n=15) |

50,0% (n=8) |

76,9% (n=10) |

83,3% (n=5) |

33,3% (n=1) |

|

Летальность |

2,4% (n=2) |

4,0% (n=3) |

7,4% (n=5) |

11,5% (n=6) |

5,6% (n=6) |

13,6% (n=12) |

23,2% (n=16) |

17,9% (n=7) |

14,3% (n=5) |

42,1% (n=8) |

57,1% (n=4) |

33,3% (n=1) |

П р и м еч а н и е . Медиана длительности наблюдения за больными основной группы: НПСДС – 1231,5 дня, НИСДС – 821 день; в контрольной группе – 638 дней.

Степень риска развития гнойно-некротических поражений нижних конечностей у больных сахарным диабетом

Распределение больных в зависимости от патогенетического варианта синдрома диабетической стопы

Основную группу больных составил 191 (84,5%) пациент. Лечение и диспансерное наблюдение проводилось под контролем специалистов кабинета «Диабетическая стопа».

В группу сравнения вошли 35 (15,5%) пациентов, лечение которых проводилось в амбулаторных условиях и/или в общехирургических стационарах. Качество жизни этой категории больных оценивалось с использованием метода анкетирования. Сроки наблюдения за больными составили от 1 года до 5 лет.

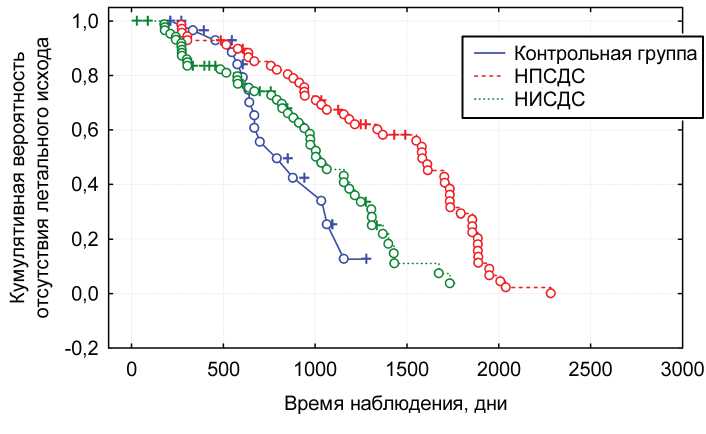

Оценка общей выживаемости больных, включенных в исследование, производилась с использова- нием метода Каплана–Мейера. Полученные данные нашли графическое отображение в виде кривых кумулятивной вероятности отсутствия летального исхода.

Статистический анализ полученных данных производился с использованием программы Statistica 8.0 StatSoft Inc., США. Распределение значений категориальных переменных определяли абсолютными и относительными частотами объектов исследования. Для характеристики отличного от нормального распределения количественных признаков использовали медиану.

Результаты. В табл. 3 приведены полученные данные частоты рецидива гнойно-некротических ос- ложнений СДС, отражена частота выполнения высоких ампутаций конечностей и оценка показателя общей летальности.

Показатели качества жизни больных основной группы, перенесших инфекционные осложнения СД, отличаются от аналогичных показателей группы контроля. Оптимальные результаты лечения достигнуты у больных НПСДС. Частота рецидива гнойно-некротических процессов в течение первого года составила 25,3%. Своевременно оказанная специализированная помощь больным этой группы позволила ограничить объем хирургического вмешательства проведением хирургической обработки раны и/или экономной ампутации сегмента конечности. Применённый муль-тидисциплинарный подход в лечении обеспечил сохранение опорной функции пораженной конечности всем больным НПСДС в течение первого года наблюдения. Летальность в этой группе составила 2,4%.

В группе больных НИСДС рецидив инфекционного процесса за время первого года наблюдения выявлен у 26,9% пациентов. Развитие осложнений потребовало проведения стационарного лечения больных. В структуре инфекционных процессов преобладали отграниченные некротические поражения: трофические язвы стоп, акральные некрозы и сухая гангрена пальцев. С клинической картиной хронической артериальной недостаточности IV степени по классификации А. В. Покровского–Фонтейна госпитализировано 41,4% больных (n=12) в течение первого года наблюдения. В этой группе у 58,3% больных (n=7) прогрессирование артериальной недостаточности было обусловлено тромбозом артериального сегмента в зоне реконструктивного вмешательства. «Высокая» ампутация конечности произведена 41,7% пациентам (n=5) с хронической артериальной недостаточностью IV степени. Артериальные реконструкции выполнены 31,0% больным (n=9) НИСДС в течение первого года наблюдения. В этой группе у 33,3% пациентов (n=3) показанием к хирургическому лечению послужили признаки критической ишемии конечности. Общая летальность составила 5,6%. Причиной смерти больных являлись заболевания органов кровообращения.

Неблагоприятные отдаленные результаты лечения отмечены у больных группы контроля. Рецидив инфекционного процесса в течение первого года отмечен у 45,7% больных (n=16). В структуре осложнений преобладали распространенные формы гнойно-некротических процессов (n=11) — 68,8%: флегмона и влажная гангрена стопы. Больным этой группы хирургические вмешательства выполнялись в экстренном порядке по жизненным показаниям. В связи с этим частота выполнения ампутаций конечности на уровне бедра составила 50,0%. Реконструктивные сосудистые операции не производились. Лечение больных контрольной группы сопровождалось высокой летальностью — 14,3%.

При дальнейшем динамическом наблюдении за больными установлено, что пик рецидивирования осложнений приходится на 3–4-й год с момента появления признаков инфекционного поражения стопы. В основной группе у 48,5% пациентов (n=33) с НИСДС появляются признаки раневой инфекции в течение первых трех лет. Присутствие ишемического компонента в характере поражения нижних конечностей отягощало состояние больного и увеличивало риск рецидива гнойно-некротического процесса в 1,4 раза в основной группе и в 1,8 раза в группе сравнения.

В структуре инфекционных осложнений у больных основной группы преобладали ограниченные гнойно-некротические процессы, что связано с ран- ним обращением за специализированной медицинской помощью на начальных стадиях заболевания и постоянным мониторингом течения СД в условиях специализированного центра.

У пациентов контрольной группы доминировали распространенные формы гнойно-некротических процессов.

В течение первого года наблюдения в общей группе больных СДС (n=66) у 89,4% пациентов (n=59) рецидив инфекционного процесса происходил на стороне поражения. Гнойно-некротические изменения контралатеральной конечности установлены у 10,6% пациентов (n=7), перенесших ампутацию конечности на уровне бедра или голени. К третьему году исследования частота инфекционного поражения противоположной конечности в общей группе больных СДС (n=87) увеличивается до 17,2% (n=15). Отмеченная динамика показателей связана с отсутствием ортопедической коррекции деформаций стопы.

Оценка общей выживаемости больных, включенных в исследование, с использованием метода Каплана — Мейера приведена на рисунке.

Кривые Каплана–Мейера кумулятивной вероятности отсутствия летального исхода (общей выживаемости) в течение пяти лет в зависимости от патогенетического варианта СДС (χ2=12,1; p=0,002)

Во всех исследуемых группах летальность больных с осложненным течением СД растет пропорционально длительности периода наблюдения за пациентами. В течение первого года исследования показатели общей выживаемости не имеют достоверных различий (p<0,01) в группах активного ведения пациентов в условиях специализированного центра (НПСДС и НИСДС) и контрольной группе. Этот факт обусловлен наличием тяжелой сопутствующей патологии у пациентов с осложненным течением СД, определяющей показатели обшей выживаемости. Компенсация выявленных нарушений у больных, находящихся под наблюдением команды специалистов центра «Диабетическая стопа», приводит к расхождению кривых кумулятивной вероятности отсутствия летального исхода со второго года наблюдения.

Оптимальные показатели общей выживаемости отмечены среди больных НПСДС. При средней продолжительности наблюдения за пациентами этой группы 1231,5 дня к третьему году исследования показатель летальности достигает 11,5%.

У пациентов основной группы с нейроишемиче-скими формами поражения конечностей высокая летальность связана с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы. Активное ведение больных этой группы специалистами центра «Диабетическая стопа» сопровождалось ранней диагно- стикой патологического процесса и своевременным оказанием помощи. Несмотря на возможности стационара, показатель летальности в группе НИСДС к третьему году наблюдения достигал 23,2%.

В контрольной группе больных показатели общей выживаемости определялись прогрессированием осложнений СД и сопутствующей патологией. Отсутствие возможностей управления за течением заболевания приводило к высоким показателям летальности — 57,1% у больных контрольной группы при трехлетнем периоде наблюдения.

Обсуждение. Судя по результатам лечения 137 пациентов с осложненным течением СД в условиях кабинета «Диабетическая стопа» за трёхлетний период, удалось сохранить опорную функцию конечности у 85,3% больных НПСДС (n=58) и 50,7% пациентов НИСДС (n=35). Только 20,0% больных СДС контрольной группы (n=7) пережили трехлетний период с момента появления первых признаков инфекционного поражения конечностей. Сохранить опоро-способность стопы удалось 28,6% больным (n=2).

В группе больных с нейроишемическими формами поражения решающим фактором, определяющим сохранение конечности, являлась возможность медикаментозной и хирургической компенсации нарушенного артериального кровообращения. Проведение реконструктивных операций позволяло избежать «высокой» ампутации конечности. Централизация пациентов в условиях специализированного стационара обеспечила возможность выполнения эндоваскулярных и «открытых» шунтирующих операций у 31,0% больных (n=9) НИСДС основной группы в течение первого года наблюдения. За счет прогрессирования атеросклеротического процесса и мультисегментар-ного характера поражения магистральных сосудов отмечено уменьшение числа выполненных сосудистых операций до 6,3% (n=3) у пациентов основной группы с длительностью наблюдения до трех лет.

В контрольной группе попытки хирургической коррекции нарушенного артериального кровообращения в нижних конечностях не производились в связи с отсутствием организационных и технических возможностей.

Таким образом, концентрация больных СДС в специализированном центре при многопрофильном стационаре позволяет не только проводить скрининговые мероприятия, но и осуществлять пожизненный мультидисциплинарный подход в лечении гнойносептических осложнений СД, что улучшает выживаемость и качество жизни пациентов.

Выводы:

-

1. Концентрация больных СДС в специализированном центре при многопрофильном стационаре позволяет проводить скрининговые мероприятия и осуществлять мультидисциплинарный подход в лечении гнойно-септических осложнений СД.

-

2. В течение первых трех лет с момента развития инфекционных осложнений СД у 48,5% больных НПСДС происходит рецидивирование гнойно-некротического процесса. Использование методик хирургической обработки ран, выполнение этапных некрэк-томий, экономных ампутаций с активным местным воздействием на течение раневого процесса позволяет сохранить опорную функцию конечности 85,3% пациентов этой группы.

-

3. Своевременная диагностика артериальной недостаточности нижних конечностей у больных НИСДС позволяет выявить пациентов, которым показано выполнение эндоваскулярных и открытых шунтирующих операций — 31,0% в первый год наблюдения. Компенсация артериального кровообра-

- щения способствует сохранению опорной функции конечности у 50,7% больных в течение трехлетнего периода наблюдения.

-

4. Использование мультидисциплинарного подхода в лечении больных с гнойно-некротическими осложнениями сахарного диабета позволяет улучшить выживаемость (χ2=12,1; p=0,002) и качество жизни пациентов с СДС в Саратовской области.

Список литературы Оптимизация оказания хирургической помощи больным синдромом диабетической стопы в Саратовской области

- Diabetes Atlas/International Diabetes Federation. 3d ed. Brussels, 2007. 381 p.

- Эпидемиология сахарного диабета и прогноз его распространения в Российской Федерации/Ю. И. Сунцов, Л. Л. Болотская, О. В. Маслова, И. В. Казаков//Сахарный диабет. 2011. №1 (50). С. 15-19.

- Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030/S. Wild [et al.]//Diabetes Care. 2004. Vol.27. P. 1047-1053.

- Гурьева И. В. Профилактика, лечение, медико-социальная реабилитация и организация междисциплинарной помощи больным с синдромом диабетической стопы: дис.... д-ра мед. наук/Рос. мед. акад. последипломного образования. М., 2001. 278 с.

- Wu S., Armstrong D.G. Risk assessment of the diabetic foot and wound//Int. Wound J. 2005. Vol. 2. P. 17-24.

- International Consensus on the Diabetic Foot and Practical Guidelines on the Management and Prevention of the Diabetic Foot. Noordwijkerhout, 2007. 181 p.

- Apelqvist J., Bakker K., van Houtum W. H. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot//Diabetes Metab. Res. Rev. 2008. Vol. 24, № 1. P. 181-187.

- Хирургические инфекции кожи и мягких тканей: Российские национальные рекомендации. М.: Блок Ноут, 2009. 89 с.

- Diagnosis and treatment of diabetic foot infec-tions/B.A. Lipsky [et al.]//Clinical Infectious Diseases. 2004. Vol.39. P. 885-910.

- Rogers L.S., Bevilacqua N. I. Organized programs to prevent lower-extremity amputations//J. Amer. Podiatr. Med. Assoc. 2010. Vol. 100. P. 101-104.