Оптимизация параметров системы водоотведения поверхностного стока

Автор: Дмина Ольга Николаевна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены параметры природоохранной строительной системы, позволяющей управлять оса- ждением взвешенных наносов в талом стоке, как на водосборной территории, так и в сооружениях меха- нической очистки, что позволит обеспечить максимальную экологическую безопасность поверхностных водоемов. Предлагается вариант создания системы охраны водных объектов, включающей дренажную сеть, сеть эффективного управления отводом поверхностного стока на сооружения механической очист- ки, инженерные мероприятия, позволяющие организовать их работу при различных режимах с макси- мальной эффективностью. Задача данной работы состоит в расчете оптимальных параметров конструк- ции горизонтальных отстойников - периметра сбросной шахты отстойника и глубины воды над ней - на прохождение различных расходов периода паводка с помощью метода неопределенных множителей Ла- гранжа. Рассчитав значения данных параметров для всего периода снеготаяния по дням, можно сделать шахту с возможностью их регулирования. В дни с максимальным расходом для обеспечения требуемого эффекта осветления необходимо увеличивать слой воды над шахтой или периметр ее заглубляемой ча- сти. Изучена возможность осветления при дополнительном изменении условий осаждения загрязняющих веществ. Исследования талого стока показали связь рН со значением величины свободной углекислоты. Представлена модель, позволяющая определять объемный коэффициент массопередачи диоксида угле- рода и тем самым влиять на осаждение взвешенных частиц талого стока.

Горизонтальный отстойник, сливная перегородка, талый сток, регулирование рн

Короткий адрес: https://sciup.org/142199163

IDR: 142199163 | УДК: 504.4.06

Текст научной статьи Оптимизация параметров системы водоотведения поверхностного стока

В настоящее время вопросы охраны водных ресурсов приобретают исключительно важное значение в связи с повышением уровня загрязненности и объемов поверхностного стока [1]. Традиционно очистке и обезвреживанию поверхностного стока уделялось значительно меньше внимания, чем очистке городских и промышленных сточных вод. Защиту водных объектов от загрязнения нельзя обеспечить, используя какой-то один вид сооружений: необходимо разрабатывать полноценную природоохранную строительную систему, включающую дренажную сеть, сеть эффективного управления отводом поверхностного стока на сооружения механической очистки, инженерные мероприятия, позволяющие организовать их работу при различных режимах с максимальной эффективностью.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03 [2–4] при сбросе вод в водные объекты содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 мг/дм3 для водоемов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и на 0,75 мг/дм3 для водных объектов рекреационного водопользования. Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5 %.

Несмотря на то, что горизонтальные отстойники являются наиболее распространенными гидротехническими сооружениями механической очистки воды, расчеты по определению оптимальных параметров их конструкции не всегда обеспечивают максимальную экологическую безопасность поверхностных водоемов при минимальных затратах на их строительство.

Особенное значение должно уделяться отстойникам, принимающим талую воду со снего-свалок, промплощадок и загрязненных водосборных территорий. Количество воды, поступающей на данные очистные сооружения в период весеннего половодья, определяется главным образом запасами воды в снеге и интенсивностью снеготаяния, дающего наибольший максимальный расход воды. Прохождение максимальных расходов нередко может быть связано с разрушением гидротехнического сооружения, если размеры периметра сбросной шахты отстойника и глубины воды над ней не рассчитаны на пропуск таковых расходов.

Объекты и методы

Для аналитического решения задачи оптимизации размеров периметра заглубляемой части шахты отстойника и глубины воды над ней был применен метод неопределенных множите- f

лей Лагранжа. Была составлена функция Лагранжа в виде линейной комбинации функции

и

функций , взятых с коэффициентами, называемыми множителями Лагранжа – λi :

L ( x , y ) = R x ) + E х^\ x ),

где X = (,x,3т).

Далее необходимо составить систему из n + m уравнений, дифференцировать и приравнять к нулю частные производные функции Лагранжа L ( x , X ) по X j и X i . Таким образом, считая сбросную шахту отстойника прямоугольным водосливом с тонкой стенкой, с помощью метода множителей Лагранжа можно получить необходимое условие для задачи минимизации функции:

L = f (Х 1 , Х 2 ) = 2 Х 1 + Х 2 при условии Q = mХ 2 Х 1 2 gX 1 ;

Lm = 2ХП1 + X2 + X(т 2XJX1 - Q), где L – периметр над сбросной шахтой отстойника, величина, аналогичная смоченному периметру; Х1 – глубина воды на водосливе; Х2 – ширина водосливного фронта (или периметр сбросной шахты отстойника); Q – расход водослива, м3/c; m – коэффициент расхода, равный m = φ · ε = 0,97 · 0,435 = 0,42, где ε – коэффициент вертикального сжатия; φ – коэффициент ско- рости.

С помощью вышеуказанного метода определяют глубину воды на водосливе и ширину водосливного фронта шахты отстойника, который может принимать талую воду с водосборной территории юго-восточной окраины г. Фокино Брянской области.

Расчетный максимальный расход талой воды с данной водосборной территории Q 10% при вероятности превышения 10 % находится по редукционной формуле [5].

Период снеготаяния, который длиться в среднем 12 дней, предлагается делить на четыре периода по аналогу суточного хода расходов воды, измеренных на Нижнедевицкой стоковой станции [6].

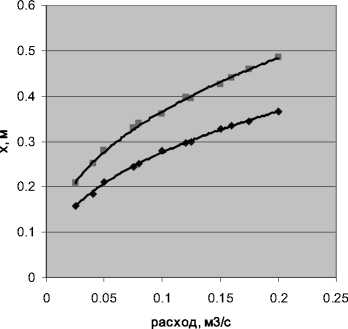

В результате можно получить график (рис. 1) со степенными зависимостями ширины

Q 0.4035

и

Q 0.409

соответственно.

♦ х1 от Q

■ x2 от Q

Степенной (х1 от Q)

^^^^^^^^^ Степенной (x2 от Q)

Рассчитав значения данных параметров для дней с разными расходами, можно сделать шахту с возможностью их регулирования. В дни с максимальным расходом для обеспечения требуемого эффекта осветления необходимо увеличивать слой воды над шахтой или периметр ее заглубляемой части. Однако увеличение слоя воды приведет к повышению мутности сбросной воды. В качестве варианта слой воды предлагается оставить оптимальным для соблюдения условий выпуска вод в водные объекты, а ширину сливного фронта увеличить, но тогда нужно ставить не шахту, а переливную стенку поперек потока. С помощью такой перегородки можно менять и слой осветленной воды, и ширину сливного фронта, а также можно двигать ее по длине отстойника для увеличения его производительности.

Для того чтобы обеспечить

Рис. 1. График зависимости периметра сбросной шахты отстойника (Х2) и глубины воды над ней (Х1) от расходов воды

максимальную экологическую безопасность при пропуске мак- симальных расходов воды, можно воспользоваться шандорами вместо сливной горизонтальной стенки, которые передвигаются для увеличения водосливного фронта.

Вероятно, при максимальном расходе (и соответственно максимальной мутности), потребуется дополнительное изменение условий осаждения, т.е. регулирование оптимального pH или добавление коагулянтов. При значениях расходов меньше средних сливную перегородку можно продвигать ближе к середине, так как излишне длительное нахождение воды в отстойнике предполагает усиление эффекта осветления, что лишает водный объект возмож- ности осуществления естественных процессов самоочищения.

Естественные балки и понижения рельефа совместно с организованными каналами и лотками являются сетью эффективного управления отводом поверхностного стока. А уменьшение мутности стока до попадания на сооружения механической очистки приводит к уменьшению длины отстойников и, следовательно, стоимости строительства данных сооружений и очистки от заиления.

Результаты исследований

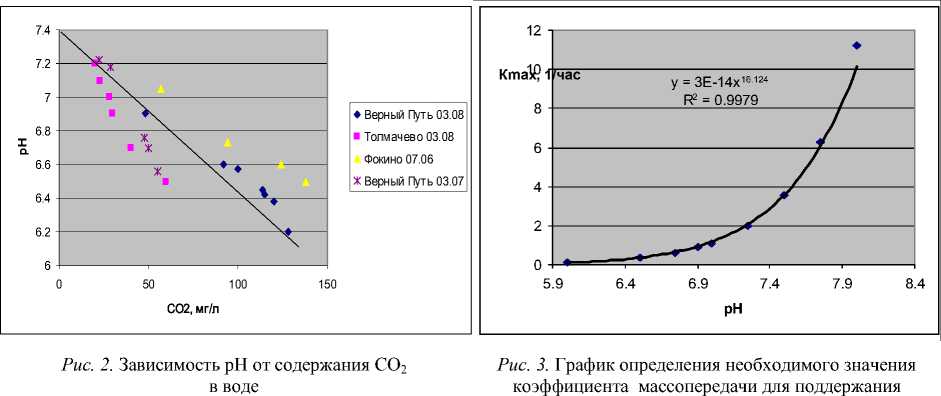

Исследования стока на разных территориях в разные года показали связь рН со значением величины свободной углекислоты (рис. 2) [6]. Поэтому, влияя на содержание СО2, можно получить нужное значение рН, при котором скорость осаждения взвешенных частиц будет максимальной для повышения эффективности работы в дальнейшем сооружений механической очистки.

Данная методика осуществима по модели, позволяющей определять объемный коэффициент массопередачи диоксида углерода, который можно регулировать изменением гидродинамической обстановки, т.е. увеличением скорости потока и перемешиванием жидкости при перепадах уровней воды каналов на водосборной территории:

K ' =

/ a co 2 / P 1 ( М 0 - х ) х - 10 рН - рК

C0Na.-/aNa. /(X - Xо )—10рН-рК - оптимального рН среды Для условий: М0= 3·109 кл/л; Х0= 0,3·109 кл/л; СоNa+ = 2,6·10–2 моль/л; / a=+ / = 0,87-10-11 моль/кл; / асо2 / ві = 13,6^ 10-22 моль' л ; — = 0,8 построен график, позволяю-a 2 кл2 - ч 1 + К щий определять необходимое значение коэффициента массопередачи по уравнению (1) для поддержания оптимального рН среды (рис. 3). Заключение Таким образом, с помощью предложенных методов оптимизации строительной системы охраны водных объектов: регулируемых размеров периметра заглубляемой части шахты отстойника и глубины воды над ней, изменения условий осаждения наносов – можно уменьшить объем внешних воздействий на водные ресурсы за счет снижения концентраций взвешенных веществ в талом стоке.

Список литературы Оптимизация параметров системы водоотведения поверхностного стока

- Ивченко, Л.В. Антропогенное воздействие на водные объекты Брянской области/Л.В. Ивченко//Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения. -2006. -№ 1 (5). -С. 42-44.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. -М., 2000.

- ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Зверева, Л.А. Эффективность питьевого водоснабжения в сельской местности/Л.А. Зверева//Проблемы энергообеспечения, информатизации и автоматизации, безопасности и природопользования в АПК: материалы Междунар. науч.-технич. конф./под общ. ред. Л.М. Маркарянц. -М., 2013. -С. 34-36.

- СНиП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. -М., 2003. Шамов, Г.И. Речные наносы/Г.И. Шамов. -Л.: Гидрометеоиздат, 1959. -378 с.

- Зверева, Л.А. Эффективность питьевого водоснабжения в сельской местности/Л.А. Зверева//Проблемы энергообеспечения, информатизации и автоматизации, безопасности и природопользования в АПК: материалы Междунар. науч.-технич. конф./под общ. ред. Л.М. Маркарянц. -М., 2013. -С. 34-36.

- СНиП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. -М., 2003.

- Шамов, Г.И. Речные наносы/Г.И. Шамов. -Л.: Гидрометеоиздат, 1959. -378 с.