Оптимизация регулирующих воздействий на основе дифференцированного подхода к управлению качеством атмосферного воздуха и риском здоровью населения

Автор: Зайцева Н.В., Клейн С.В., Кирьянов Д.А., Андришунас А.М., Чигвинцев В.М., Балашов С.Ю.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 1 (45), 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено обоснованию оптимальных направлений регулирующих воздействий по минимизации аэрогенных рисков здоровью населения при реализации полномочий Роспотребнадзора, в том числе в рамках ФП «Чистый воздух» и эксперимента по квотированию выбросов. Целью работы являлась сравнительная оценка эффективности регулирующих воздействий на субъектовом уровне (на примере объектов теплоэнергетики) на основе и без дифференциации подходов к управлению качеством атмосферного воздуха и рисками здоровью населения. Проведен анализ базы данных приоритетных источников загрязнения воздуха на исследуемой территории; выполнена гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха по расчетным данным и оценены вклады веществ и объектов в общее загрязнение; рассчитан риск для здоровья населения; реализован алгоритм обоснования оптимальных направлений регулирующих воздействий по минимизации аэрогенных рисков здоровью населения; проведен сопоставительный анализ мероприятий, обозначенных в Комплексном плане и предлагаемых оптимальных направлений регулирующих воздействий по результатам решения оптимизационной задачи; выполнена рекогносцировочная этапная оценка результативности воздухоохранных мероприятий за 2019-2023 гг. по гигиеническим критериям и критериям риска. Установлено, что реализация воздухоохранных мероприятий и снижение валового объема выбросов более чем 20 загрязняющих веществ на объектах теплоэнергетики с учетом их долевого вклада в суммарное загрязнение атмосферы не обеспечит значимого улучшения условий проживания населения анализируемой территории (превышения гигиенических нормативов в жилой зоне сохранятся до 6,25 ПДКмр, 7,0 ПДКсг). Оптимально достаточным с учетом долевого вклада источников и веществ будет сокращение выбросов на всех объектах теплоэнергетики на 3,47 тыс. т по 10 веществам, что меньше запланированного в Комплексном плане валового снижения выбросов (18,1 тыс. т). Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов содержания химических веществ и уровней приемлемого риска здоровью необходимо объектно-дифференцированное сокращение выбросов и на других источниках загрязнения атмосферы - суммарно на 1,06 тыс. т. Использование дифференцированного подхода к выбору оптимальных направлений регулирования в отношении всех источников загрязнения атмосферного воздуха с учетом их долевого вклада позволит приоритизировать воздухоохранные мероприятия, уточнить Комплексные планы и обеспечить соблюдение гигиенических норм и критериев риска для здоровья на всей селитебной территории.

Качество атмосферного воздуха, ФП «Чистый воздух», Комплексный план воздухоохранных мероприятий, выбросы загрязняющих веществ, эксперимент по квотированию, оптимизационная задача, вклады, гигиенические нормативы, риск здоровью, эффективность мероприятий

Короткий адрес: https://sciup.org/142240723

IDR: 142240723 | УДК: 614.71, | DOI: 10.21668/health.risk/2024.1.01

Текст научной статьи Оптимизация регулирующих воздействий на основе дифференцированного подхода к управлению качеством атмосферного воздуха и риском здоровью населения

Клейн Светлана Владиславовна – профессор РАН, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник – заведующий отделом системных методов санитарно-гигиенического анализа и мониторинга (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Кирьянов Дмитрий Александрович – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник – заведующий отделом математического моделирования систем и процессов (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Чигвинцев Владимир Михайлович – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории ситуационного моделирования и экспертно-аналитических методов управления (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Балашов Станислав Юрьевич – старший научный сотрудник – руководитель ГИС-группы лаборатории методов санитарно-гигиенического мониторинга (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Законодательство в области охраны атмосферного воздуха, играя ключевую роль в обеспечении экологической безопасности и санитарноэпидемиологического благополучия, закрепило ряд инструментов государственного регулирования негативного воздействия на данную среду обитания человека. Одним из важнейших элементов в этой области является установление норм и пределов выбросов загрязняющих веществ для промышленных предприятий, автотранспорта и других источников загрязнения атмосферы. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также через реализацию национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух» были установлены целевые показатели, которые необходимо достичь в сфере снижения загрязнения атмосферного воздуха [1, 2].

Для более эффективного контроля и сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу с 01.01.2020 в России запущен эксперимент по квотированию выбросов промышленных предприятий, который планируется завершить к концу 2026 г. Эксперимент проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ1, который предусматривает установление фиксированных квот выбросов для промышленных предприятий, а также механизмы и инструменты для контроля и соблюдения установленных ограничений. Цель эксперимента заключается в поиске оптимальных решений, способствующих снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, на основе сводных расчетов рассеивания и оценки риска здоровью, что является важным шагом в направлении устойчивого развития и охраны окружающей среды [3–6].

Так, с целью улучшения качества воздуха в городских поселениях – участниках первого этапа (12 городов) федерального проекта «Чистый воздух», на территориях которых в настоящий момент реализуется эксперимент по сокращению валового выброса химических веществ в атмосферу (за исключением радиоактивных веществ), на 20 % (т/год) к 2024 г. относительно 2017 г.2 [7] при моделировании распространения примесей и оценке загрязнения атмосферы в этих 12 городах учтены порядка 50 тыс. промышленных источников выбросов различных типов и конфигураций, выбросы автотранспорта на более чем 3,3 тыс. участках городской улично-дорожной сети и более 1,6 тыс. автономных источников теплоснабжения [3, 8]. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 07.07.2022 № 1852-р3, количество городов, участвующих в эксперименте, увеличилось на 29, что расширило перечень пилотных территорий. Цель данного эксперимента: к 2030 г. сократить количество опасных загрязняющих выбросов, по сравнению с показателями 2020 г., вдвое [9].

С целью реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» для каждой территории, где проводится эксперимент, разработаны и утверждены Правительством РФ Комплексные планы мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу приоритетных загрязняющих веществ. При этом Комплексные планы для первых 12 городов предусматривают снижение общего объема выбросов для каждой территории в целом по совокупности веществ.

Такая масштабная экспериментальная апробация проводится впервые в нашей стране и позволяет протестировать методы моделирования загрязнения атмосферы и применить их результаты для принятия конкретных управленческих решений по развитию, кон- тролю и эффективности программ системы экологогигиенического нормирования, обновлению транспортной инфраструктуры и развитию городских территорий в целом. Планируется, что данные подходы и полученные результаты в дальнейшем будут использоваться и на других территориях РФ с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Согласно данным Государственных докла-дов4, в Российской Федерации в 2022 г. суммарный выброс загрязняющих примесей в атмосферный воздух от всех источников составил 22 205,1 тыс. т, из них порядка 77 % – от хозяйствующих субъектов различных отраслей промышленности. При этом список городов, где уровень загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) составлял больше 14 (очень высокий), включал 40 населенных пунктов с общим количеством населения 10,4 млн человек. Треть городов из данного перечня располагаются в восточной части страны – Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (СФО и ДФО соответственно). В указанных федеральных округах регистрировались значительные превышения допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе (до 5 ПДК): средние уровни превышения составили 0,25 % для ДФО и 0,16 % для СФО. Основными загрязнителями являлись бенз(а)пирен, взвешенные частицы PM 2.5 и PM 10 , формальдегид, взвешенные вещества, оксид углерода, углерод (сажа), сероводород, аммиак, оксиды азота, диоксид серы, фторид водорода и различные металлы, включая марганец, никель и другие. Данный факт объясняется активным функционированием на данных территориях крупных металлургических, химических и топливно-энергетических комплексов, являющихся, в том числе градообразующими или социально значимыми объектами жизнеобеспечения населения [10, 11].

В связи с этим разработка оптимальных регулирующих воздействий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха приоритетными загрязняющими веществами, должна базироваться на системе соблюдения гигиенических критериев, включая критерии риска здоровью населения, минимизации вреда здоровью и ограничения избыточности и экономической нецелесообразности реализуемых мероприятий [12–16]. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической службы практическим научно обоснованным инст- рументарием в 2023 г. разработана методика выбора оптимальных направлений регулирующих воздействий по минимизации аэрогенных рисков здоровью населения МР 2.1.6.0320-235. Данная методика не заменяет порядок квотирования выбросов, но позволяет оценить адекватность предлагаемых природоохранных мероприятий.

Цель исследования – сравнительная оценка эффективности регулирующих воздействий на субъ-ектовом уровне (на примере объектов теплоэнергетики) на основе и без дифференциации подходов к управлению качеством атмосферного воздуха и рисками здоровью населения.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели выполнялся сопоставительный анализ мероприятий, обозначенных в Комплексном пла-не6, и установленных направлений регулирующих воздействий на основе дифференцированных подходов в результате решения оптимизационной задачи на пилотной территории в соответствии с алгоритмом, изложенным в методических рекомендациях 2.1.6.0320-235 [4].

Согласно МР 2.1.6.0320-23 выбор оптимальных направлений действий по минимизации аэрогенных рисков здоровью населения предполагает определение опорных расчетных точек – точек локальных максимумов в зонах компактного проживания населения, характеризующих показатели опасности веществ при остром и хроническом воздействии. Использование метода оптимизации позволяет идентифицировать конкретные хозяйствующие субъекты и определить дифференцированное снижение выбросов приоритетных веществ, что обеспечит соблюдение гигиенических норм, включая критерии риска для здоровья, на анализируемой территории. Процесс оптимизации, основанный на алгоритмах ветвей и границ линейного программирования, направлен на подбор оптимальных условий с применением целевой функции, которая включает в себя минимальное снижение выбросов на всей территории жилых массивов. Предполагается, что общее минимальное уменьшение массы выбросов загрязняющих веществ на всех объектах регулирования (без учета экономических характеристик мероприятий) будет иметь следствием минимальные технологические изменения и позволит обеспечить соблюдение гигиенических нормативов и критериев риска в жилых массивах в результате реализации соответствующих оптимальных регулирующих воздействий.

В качестве пилотной территории для отработки методических подходов и реализации алгоритма решения оптимизационной задачи выбран Красноярск – город, включенный в федеральный проект «Чистый воздух», являющийся крупным экономическим, промышленным и энергетическим центром, осуществляющим производство, транспортировку и реализацию электрической и тепловой энергии. Теплоэнергетическая отрасль на исследуемой территории является одной из ведущих, что послужило основанием детального анализа мероприятий в отношении объектов теплоэнергетики (ТЭ) в рамках текущего исследования.

Так, общий объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в г. Красноярске превышает 140,8 тыс. т в год, из них объектами теплоэнергетики, представляющими централизованную систему, состоящую из ТЭЦ, угольных и электрокотельных станций, обеспечивающих теплоснабжение для коммунальных и бытовых нужд населения, ежегодно выбрасывается порядка 55 тыс. т. Помимо этого, на территории города имеется 40 кварталов с автономными источниками теплоснабжения (АИТ) жилых домов и некоторых объектов социальной сферы, которые выбрасывают 5,3 тыс. т/год.

Для оценки эффективности инвестиционных программ и комплексных планов в связи с минимизацией рисков и угроз для здоровья населения г. Красноярска от деятельности энергетических предприятий использовалась исходная информация из систематизированной базы данных о стационарных и мобильных источниках выбросов загрязняющих веществ в г. Красноярске (данные предоставлены Министерством природных ресурсов и переданы Роспотребнадзору в электронном виде по официальному запросу). База данных включала информацию о 6411 источниках выбросов 251 загрязняющего вещества: 5977 источников выбросов (3597 организованных и 2422 неорганизованных), принадлежащих 807 предприятиям и организациям города, 171 АИТ (жилые массивы в частном секторе города) и 263 участках улично-дорожной сети.

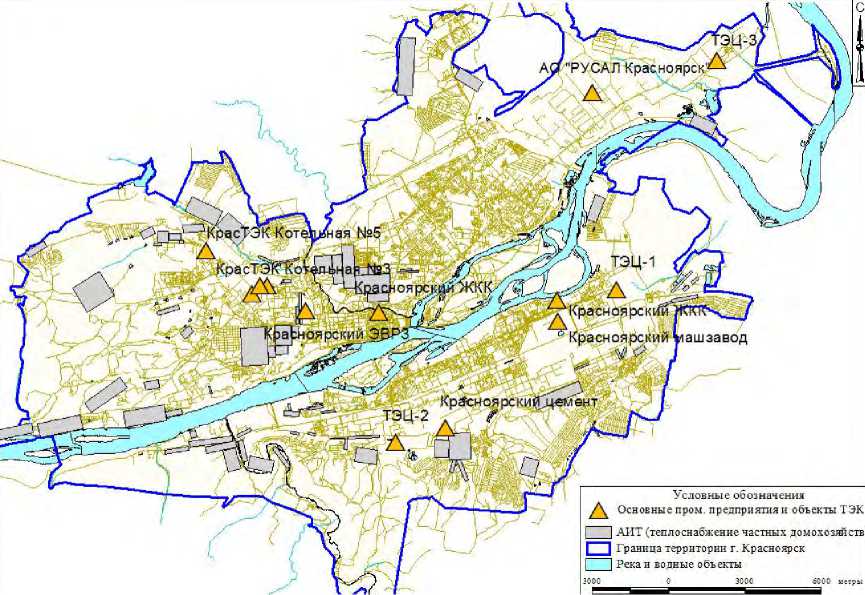

База данных по объектам теплоэнергетики включает 302 предприятия, относящихся к энергетическому комплексу города или располагающих на своей территории источники теплоснабжения, в том числе базовые источники теплоснабжения (ТЭЦ - 1, 2, 3) и 171 АИТ, которые выбрасывают 55 загрязняющих веществ. Географическое расположение объектов теплоэнергетики в пределах городского округа Красноярска представлено на ситуационной карте-схеме (рис. 1).

С целью решения оптимизационной задачи подготовлены массивы данных с уровнями формируемых расчетных концентраций в точках жилой застройки и уровнями формируемого риска здоровью населения. Расчет распространения химических веществ в атмосфере от источников загрязнения осуществлялся с использованием УПРЗА «Эколог-Город 4.60». Оценка риска для здоровья населения

Рис. 1. Карта-схема расположения объектов теплоэнергетики в границах городского округа исследуемой территории

при загрязнении атмосферного воздуха химическими веществами как от всех источников, так и исключительно от объектов ТЭ и АИТ проведена в соответствии с руководством Р 2.1.10.1920-047 путем последовательного выполнения всех этапов. Отображение полученных результатов осуществлялось с применением программного обеспечения ArcView 3.2 и ArcGIS 9.3.1.

Рекогносцировочная этапная оценка результативности воздухоохранных мероприятий за период 2019–2023 гг. осуществлена по текущим изменениям качества атмосферного воздуха на четырех постах мониторинга Роспотребнадзора по 37 загрязняющим веществам и формируемым параметрам риска здоровью.

Результаты и их обсуждение. Исследование и гигиенический анализ качества атмосферного воздуха по результатам расчетов рассеивания загрязнений от всех источников на изучаемой территории показали, что в зонах жилой застройки формируются превышения гигиенических нормативов по 17 веществам: марганец и его соединения (до 1,03 ПДК мр , до 11 ПДК сг ), бенз(а)пирен (до 4,5 ПДК сг ), азота диоксид (до 6,3 ПДК мр , до 2 ПДК сг ), углерод (сажа) (до 1,6 ПДК мр ), оксид углерода (до 3,9 ПДК мр ), фтористые газообразные вещества (до 1,4 ПДК мр ), хлор (до 1,6 ПДК мр , до 2,7 ПДК сг ), бензол (до 2,1 ПДК мр ), фенол (до 2,1 ПДКмр), взвешенные вещества (до 3,2 ПДКмр), пыль с содержанием от 20 до 70 % SiO 2 (до 5,2 ПДК мр ), пыль с содержанием SiO 2 менее 20 % (до 1,6 ПДК мр ), пыль абразивная (до 2,0 ПДК мр ), проп-2-ен-1-аль (до 1,5 ПДК мр ), гидроксид натрия (до 1,1 ПДК мр ), диоксид серы (до 1,1 ПДК мр ), бутадиен (до 1,1 ПДК сг ). При этом только объекты теплоэнергетики изолированно на существующее положение формируют в зонах проживания населения превышения гигиенических критериев качества атмосферного воздуха по азоту диоксиду (до 3,04 ПДК мр ), углероду (до 1,52 ПДК мр ), углероду оксиду (до 3,84 ПДК мр ), взвешенным веществам (до 3,19 ПДК мр ), пыли неорганической: 70–20 % SiO 2 (до 5,1 ПДК мр ), пыли неорганической: до 20 % SiO 2 (до 1,1 ПДК мр ).

В условиях повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха от всех источников выбросов исследуемой территории проживает практически все население города (89 %): по критерию более 1 ПДК мр – 1064,6 тыс. человек, более 1 ПДК сг – 351,9 тыс. человек.

Установленные уровни расчетной экспозиции в условиях острого ингаляционного воздействия формируют повышенные коэффициенты опасности по шести веществам: азота диоксид, бензол, взвешенные вещества, натр едкий, бута-1,3-диен, проп-2-ен-1-аль – до 2,1–48,8 HQас. Данные уровни риска обусловливают повышенную вероятность формирования острых нарушений со стороны органов дыха- ния, зрения, процессов развития, репродуктивной, иммунной систем и системных эффектов – до 4,1– 49,8 HIaс. В зоне «настораживающего» (индексы опасности от 3 до 6) и «высокого» (более 6) острого риска проживает около 131,5 тыс. человек – 12,2 % населения города.

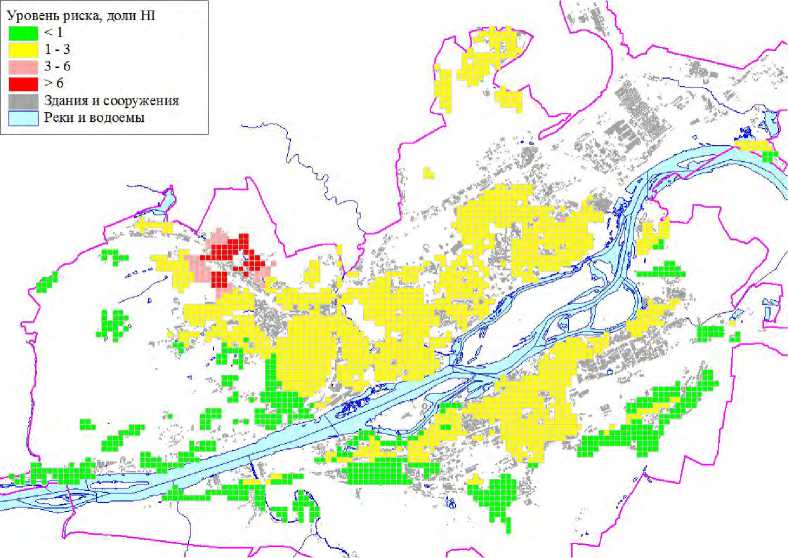

При хроническом ингаляционном воздействии повышенные коэффициенты опасности формируют шесть химических веществ: азота диоксид, бенз(а)пи-рен, марганец и его соединения, никель оксид, бута-1,3-диен, хлор – до 1,6–40,4 HQ ch . Влияние перечисленных веществ обусловливает неприемлемый уровень риска возникновения заболеваний органов дыхания, центральной и периферической нервной, репродуктивной, сердечно-сосудистой, иммунной систем, крови, процессов развития – в диапазоне от 1,6 до 52,5 HI ch (рис. 2). В целом по городу в условиях повышенного риска, установленного по результатам сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ, проживает порядка 15,8 тыс. человек – 1,5 % населения города.

Оценка канцерогенного риска здоровья населения на исследуемой территории по расчетным данным не выявила повышенных уровней суммарного индивидуального канцерогенного риска, связанного с воздействием исследуемых веществ, содержащихся в атмосферном воздухе города.

Как показано на рис. 1, объекты теплоэнергетики (теплоэнергетические источники выбросов от промышленных предприятий, районных котельных, АИТ) достаточно диффузно расположены вблизи и в зонах жилой застройки города. Зона их влияния определятся как равномерным расположением, так и наличием низких источников, формирующих локальное загрязнение атмосферного воздуха.

Результаты оценки вкладов объектов теплоэнергетики в среднегодовые приземные концентрации в целом по городу по расчетным данным показали, что в разных зонах города вклад анализируемых 55 веществ варьируется от 1 до 99 %, значимый вклад (более 50 %) вносят вещества, по которым регистрируются превышения гигиенических нормативов по расчетным данным (табл. 1).

Суммарный вклад объектов теплоэнергетики в формируемый уровень риска здоровью составлял от 1 до 37 % по различным системам и органам-мишеням.

Детальный анализ Комплексного плана показал, что к 2024 г. планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от объектов теплоэнергетики на 42,6 тыс. т, что составляет 22,3 % от уровня 2017 г. Данный факт достигается путем реализации различных технических, технологических и организационных мероприятий, включая модернизацию ТЭЦ, вывод из эксплуатации угольных

Рис. 2. Карта-схема пространственного распределения уровней неканцерогенного хронического риска нарушений функций органов дыхания по расчетным данным, доли HIch

Таблица 1

Выкопировка данных о вкладе объектов теплоэнергетики в среднегодовые приземные концентрации в целом по городу в зонах жилой застройки по ряду веществ, по которым формируется превышение гигиенических нормативов по расчетным данным

|

Код |

Наименование примеси |

Доля вклада объектов ТЭ в суммарный валовый выброс* |

Вклад объектов ТЭ в среднегодовую концентрацию, % |

||

|

Минимум |

Среднее |

Максимум |

|||

|

301 |

Азота диоксид (азот (IV) оксид) |

69,3 |

4,17 |

22,77 |

66,41 |

|

328 |

Углерод (сажа) |

59,4 |

19,30 |

75,00 |

92,70 |

|

330 |

Серы диоксид (ангидрид сернистый) |

69,0 |

36,10 |

68,10 |

89,99 |

|

337 |

Углерода оксид |

16,4 |

20,62 |

62,25 |

93,04 |

|

2902 |

Взвешенные вещества |

55,8 |

16,95 |

86,53 |

99,59 |

|

2908 |

Пыль неорганическая: 70–20 % SiO2 |

89,3 |

39,09 |

87,84 |

99,09 |

|

2909 |

Пыль неорганическая: до 20 % SiO2 |

7,9 |

2,35 |

25,54 |

87,50 |

|

2930 |

Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) |

4,5 |

0,07 |

1,86 |

71,53 |

П р и м е ч а н и е : * – указан суммарный вклад только от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 35 котельных, АИТ.

котельных, переселение граждан из аварийного жилья с печным отоплением, а также подключение жилого сектора к централизованному тепловому отоплению, проведение газа и другие действия. В частности, в соответствии с Комплексным планом воздухоохранных мероприятий по снижению выбросов от объектов теплоэнергетики планируется снижение объемов выбросов или сокращение числа источников: на ООО «Сибирская генерирующая компания», в том числе на «Красноярской ТЭЦ-1» и 35 городских котельных, а также аварийном жилом фонде с печным отоплением.

В частности, на объектах теплоэнергетики ООО «Сибирская генерирующая компания» планируется установка автоматической системы контроля промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на красноярских теплоэлектроцентралях. Также предусмотрено добавление новых генерирующих мощностей на Красноярской ТЭЦ-3 в целях сбалансирования тепловой нагрузки в результате выведения из эксплуатации 35 малоэффективных угольных котельных.

Установлено, что комплекс малоэффективных угольных котельных выбрасывает 52 загрязняющих вещества, характерных для данного вида деятельности. Согласно Комплексному плану запланировано снижение суммарного выброса от данных 35 котельных на 7,7 % (10,8 тыс. т). Прогнозируется, что реализация данных мероприятий приведет к локальному снижению разовых концентраций, превы- шающих гигиенические нормативы (больше 1,1 ПДКмр) в зонах жилой застройки, только по азота диоксиду и пыли неорганической: 70–20 % SiO2 – до 10 %, при этом концентрации останутся на уровне 1,1–4,4 ПДКмр. В частности, реализуемые мероприятия по снижению выбросов уменьшат концентрацию пыли неорганической: 70–20 % SiO2 – до 1,0 ПДКмр и позволят вывести 0,53 тыс. человек из зоны проживания с повышенным загрязнением при остром ингаляционном воздействии. Среднегодовые концентрации веществ значимо не изменятся и останутся на уровне 1,1–7,0 ПДКсг.

Оптимизационные подходы к выбору регулирующих воздействий показали, что с учетом долевого вклада данных 35 котельных в общее загрязнение атмосферного воздуха оптимальным (согласно выбранному критерию оптимизации) будет снижение на 120,1 т (или на 1,1 % от суммарного валового выброса 35 угольных котельных на 2017 г.) по семи веществам: взвешенные вещества, хром, марганец и его соединения, углерод (сажа), пыль неорганическая: 70–20 % SiO 2 , пыль неорганическая: до 20 % SiO 2 , серы диоксид, выброс которых на текущую ситуацию суммарно составляет 241,9 т – от 9 до 100 % (табл. 2).

Так, в частности, параметризованные мероприятия по малоэффективным угольным котельным были представлены только для 12 котельных, по которым, согласно Комплексному плану, запланировано снижение суммарного выброса на 6,3 % (8,8 тыс. т) по 19 веществам (табл. 2).

Выполнение мероприятий по переселению жителей из аварийного жилого фонда с печным отоплением в соответствии с Комплексным планом приведет к уменьшению общего выброса на 0,22 % (0,3 тыс. т) от уровня 2017 г.

Согласно сводной базе данных источников выбросов загрязняющих веществ исследуемой территории, АИТ выбрасывают семь загрязняющих веществ: азота диоксид, азот (II) оксид, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, пыль неорганическая: 70–20 % SiO 2 , суммарный выброс которых на текущее положение составляет более 5,3 тыс. т (8,7 % от общего валового выброса всех объектов теплоэнергетики территории наблюдения).

В результате реализации воздухоохранных мероприятий Комплексного плана максимальных разовые концентрации химических веществ, превышающие гигиенические нормативы, снизятся незначительно (на 0,01–0,03 ПДКмр) и останутся на уровне до 1,1–6,25 ПДКмр. Среднегодовые концентрации веществ, для которых регистрировались превышения гигиенических нормативов (до 1,1–6,98 ПДК сг ), практически не изменятся.

При решении оптимизационной задачи и дифференцированного подхода к выбору направлений регулирующих воздействий установлено, что на АИТ, с учетом их долевого вклада в формируемый уровень загрязнения, оптимальным является снижение выбросов по шести веществам: серы диоксид, азота диоксид, бенз(а)пирен, пыль неорганическая:

70–20 % SiO 2 , углерода оксид, взвешенные вещества, суммарный выброс которых на текущее положение составляет 1,4 тыс. т в год. Для обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических нормативов химических веществ и критериев риска здоровью на всей территории жилой застройки необходимо сокращение выбросов данных шести веществ от 1 до 100 %. Суммарно объем снижения с учетом долевого вклада АИТ в суммарное загрязнение атмосферы должен составить 658,6 т, что в 2,1 раза больше запланированного снижения согласно Комплексному плану (табл. 3). Детализированная выкопировка снижения выбросов отдельных веществ от АИТ согласно Комплексному плану и рекомендуемому с учетом критерия оптимизации оптимальному сокращению выбросов на АИТ представлена в табл. 4.

Таблица 2

Сравнительная оценка запланированных комплексных воздухоохранных мероприятий по объемному снижению выбросов отдельных веществ в атмосферный воздух и дифференцированно оптимизированных регулирующих воздействий на 12 угольных котельных (т/год)

|

Вещество |

Комплексный план, т/год |

Оптимизированные регулирующие воздействия |

|

|

т/год |

доля снижения от 2017 г., % |

||

|

Хром |

0,0001 |

0,0017 |

9 |

|

Азота диоксид |

878,453 |

– |

– |

|

Азота (II) оксид |

142,734 |

– |

– |

|

Углерод (Сажа) |

859,055 |

– |

– |

|

Серы диоксид |

1101,932 |

– |

– |

|

Углерода оксид |

5018,029 |

– |

– |

|

Пыль неорганическая: 70–20 % SiO 2 |

788,427 |

119,68 |

50 |

|

и другие вещества |

25,778 |

0,000068 |

100 |

|

Итого |

8814,408 |

119,7 |

1,3 |

Таблица 3

Сравнительная оценка запланированных комплексных воздухоохранных мероприятий и дифференцированно оптимизированных регулирующих воздействий по объемному снижению выбросов в атмосферный воздух отдельных веществ в отношении АИТ (т/год)

|

Вещество |

Комплексный план, т/год |

Оптимизированные регулирующие воздействия, т/год |

|

Азота диоксид |

6,777 |

18,01 |

|

Азота (II) оксид |

1,172 |

– |

|

Серы диоксид |

3,576 |

0,173 |

|

Углерода оксид |

256,250 |

228,39 |

|

Бенз(а)пирен |

0,000 |

0,000049 |

|

Взвешенные вещества |

32,739 |

55,618 |

|

Пыль неорганическая: 70–20 % SiO 2 |

10,095 |

356,398 |

|

Итого |

310,609 |

658,608 |

Таблица 4

Выкопировка из полного перечня АИТ, в отношении которых запланированы воздухоохранные мероприятия согласно Комплексному плану и рекомендуемое оптимальное сокращение выбросов на АИТ

|

№ |

Выбрасываемые вещества, требующие оптимизации |

Масса выброса (т/год) |

Доля вещества в суммарном выбросе, % |

Сокращение суммарного выброса по Комплексному плану, % |

Сокращение объема выбросов по результатам решения оптимизационной задачи в отношении веществ, % |

|

АИТ пос. Бадалык |

|||||

|

1 |

0703 Бенз(а)пирен \ |

1,73E-05 \ |

1,8E-05 \ |

– |

100 |

|

АИТ пос. Песчанка |

|||||

|

1 |

2908 Пыль неорганическая: 70–20 % SiO2 \ |

12,397499 \ |

13,2 \ |

– |

11 |

|

АИТ пос. Торгашино |

|||||

|

1 |

0301 Азота диоксид (азот (IV) оксид) |

10,545777 |

2,1 |

– |

100 |

|

2 |

2908 Пыль неорганическая: 70–20 % SiO2 |

71,905526 |

14,4 |

46 |

|

|

АИТ пос. Лалетино |

|||||

|

1 |

0301 Азота диоксид (азот (IV) оксид) |

9,80651 |

2,1 |

16,2 |

36 |

|

2 |

0337 Углерода оксид |

339,490704 |

74,1 |

37 |

|

|

3 |

2902 Взвешенные вещества |

34,52616 |

7,5 |

43 |

|

|

4 |

2908 Пыль неорганическая: 70–20 % SiO2 |

58,956965 |

12,9 |

73 |

|

Таблица 5

Сравнительная оценка запланированных комплексных воздухоохранных мероприятий по объемному снижению выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ и дифференцированно оптимизированных регулирующих воздействий на объектах теплоэнергетики (т/год)

|

Мероприятие |

Комплексный план, т/год |

Оптимизационная задача, т/год |

|

35 котельных |

10,8 тыс. |

0,12 тыс. |

|

АИТ |

0,3 тыс. |

0,65 тыс. |

|

ТЭЦ-1 |

7,0 тыс. |

2,69 тыс. |

|

Всего |

18,1 тыс. |

3,47 тыс. |

На ТЭЦ-1 на текущее положение суммарно выбрасывается в атмосферный воздух 36 загрязняющих веществ с общей массой выброса более 16 тыс. т. В соответствии с Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу запланировано снизить общий объем выбросов всех веществ на данной ТЭЦ на 7,0 тыс. т (43,7 %).

Дифференцированный подход к выбору оптимальных регулирующих воздействий показал, что на ТЭЦ-1 с учетом долевого вклада в загрязнение атмосферного воздуха оптимальным является снижение выбросов по одному веществу – пыль неорганическая: 70–20 % SiO2, которая в суммарном выбросе от ТЭЦ-1 на текущее положение составляет 5,9 тыс. т (35 %). Для обеспечения соблюдения санитарногигиенических нормативов химических веществ и критериев риска здоровью на всей территории жилой застройки (во всех 678 точках квотирования)

необходимо сокращение выбросов пыли неорганической: 70–20 % SiO2 на 46 %, или 2,7 тыс. т от суммарного выброса данной ТЭЦ.

Таким образом, получено, что на объектах теплоэнергетики согласно Комплексному плану планируется валовое снижение выброса на 18,1 тыс. т более чем по 20 веществам8 (взвешенные вещества, азота диоксид, азот (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид, хром, пыль неорганическая: 70–20 % SiO 2 , пыль неорганическая: до 20 % SiO 2 и др.) (табл. 5).

При этом по результатам решения оптимизационной задачи для обеспечения соблюдения гигиенических стандартов и критериев риска с учетом долевого вклада в загрязнение атмосферы оптимальным является сокращение выбросов от объектов теплоэнергетики только по десяти веществам (углерод, азота диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, хром, серы диоксид, углерода оксид, марганец, пыль неорганическая: 70–20 % SiO 2 , до 20 % SiO 2 ) от 1 до 100 %. Суммарно – на 3,474 тыс. т/год, что в 5,2 раза меньше по сравнению с Комплексным планом.

В результате реализация воздухоохранных мероприятий и снижение валового объема выбросов на объектах теплоэнергетики в соответствии с Комплексным планом и с учетом долевого вклада этих объектов в суммарное загрязнение атмосферного воздуха не обеспечит значимого улучшения условий проживания населения анализируемой территории, в отличие от рекомендуемых значений дифференцированного оптимального снижения выбросов по результатам решения оптимизационной задачи.

Кроме того, дополнительно в подтверждение вышесказанному по результатам прогнозной оценки риска здоровью при реализации воздухоохранных мероприятий согласно Комплексному плану показано, что прогнозируется незначительная положительная тенденция к снижению уровня риска возникновения заболеваний нервной, кроветворной, сердечно-сосудистой, репродуктивной, иммунной и дыхательной систем в 1,1–1,2 раза. При этом канцерогенный риск, преимущественно сформированный формальдегидом, останется на высоком уровне (до 3,28·10-4). Уровень острого и хронического риска для органов и систем, включая дыхательную, сердечно-сосудистую, иммунную системы, органы зрения, кровь, а также процессы развития организма, составит до 6,5–25,5 HIас и 11,9–22,6 HIch. Выполнение Комплексного плана мероприятий позволит перевести из зон неприемлемого острого риска порядка 50 тыс. человек, хронического риска – более 120 тыс. человек в минимальный (целевой) уровень риска [8].

Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов содержания химических веществ (1 ПДК мр , 1 ПДК сг ) и уровней приемлемого риска здоровью (1 HQ , 3 HI , CR ≤ 1·10-4, CR T ≤ 1·10-4) на исследуемой территории необходимо дифференцированное сокращение выбросов не только на объектах теплоэнергетики, но и на других источниках выбросов (хозяйствующие субъекты, автотранспорт) суммарно на 1,06 тыс. т, в том числе по азоту диоксиду – на 0,941 тыс. т (от 6 до 100 % на различных источниках), углероду – на 0,00128 тыс. т (от 19 до 100 %), серы диоксиду – на 0,0021 т (100 %), бенз(а)пирену – на 0,87 т (78–100 %), взвешенным веществам – на 0,262 тонны (24–47 %), углерода оксиду – на 0,156 т (100 %), пыли неорганической: 70–20 % SiO 2 – на 42,93 т (7–100 %), пыли неорганической: до 20 % SiO 2 – на 0,61 т (14–100 %), марганцу – на 0,65 т (86–93 %).

Рекогносцировочная оценка результативности воздухоохранных мероприятий по текущим изменениям качества атмосферного воздуха в целом по всем веществам на четырех постах мониторинга Роспотребнадзора за период 2019–2023 гг. показала снижение максимальных из разовых концентраций пяти исследованных веществ: формальдегид, фтористые газообразные соединения, аммиак, углерода оксид, этилбензол (темп убыли – 63,9–1,79 %) до 0,46–2,75 ПДК мр . При этом отмечается некоторый рост разовых концентраций семи веществ: азота диоксида, азот (II) оксида, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM10, взвешенных частиц PM2.5, гидроксибензола, диметилбензола в 1,8–8,5 раза до 1,87–5,71 ПДК мр . Также регистрируется снижение среднегодовых концентраций двух загрязняющих веществ: формальдегид, бензол (темп убыли – 94,1–54,9 %) до 0,21–0,64 ПДК сг , и некоторый рост по пяти веществам: азота диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM 2.5 , взвешенные частицы PM 10 (темп прироста – в 1,2–5,1 раза) до 1,1–2,36 ПДК сг .

Установленные тенденции в параметрах экспозиции нашли отражение в уровнях формируемого риска здоровью. За период 2019–2023 гг. отмечено снижение показателей индивидуального канцерогенного риска, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха бензолом (на 89,8 %) до 1,42·10-5, коэффициентов опасности при кратковременном (остром) ингаляционном воздействии формальдегида и бензола (на 49,8–79,5 %) до 1,2 HQас и некоторый рост – по взвешенным частицам PM10, PM2.5 и взвешенным веществам (на 60,5–42,4 %) до 11,3 HQас. За анализируемые пять лет наблюдается снижение коэффициента опасности развития неканцерогенных эффектов при хроническом ингаляционном воздействии бензола (на 89,8 %) до 1,41 HQch и некоторая тенденция к росту коэффициентов опасности для азота диоксида, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM2.5, PM10 в 2,1–6,6 раза до 2,76 HQch.

В настоящее время существует достаточно много публикаций, которые указывают на неоднозначность результатов проводимого эксперимента. Так, реализация Комплексных планов на пилотных территориях показала, что по данным социальногигиенического мониторинга в некоторых городах качество атмосферного воздуха по-прежнему не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям [17–20]. Практический опыт свидетельствует, что многие инструменты, закрепленные на законодательном уровне для государственного регулирования атмосферного загрязнения, теоретически имеют высокий потенциал, но на практике они часто ограничены в своей эффективности. Данный факт обусловлен высокими затратами на экологическую деятельность, нехваткой заинтересованности хозяйствующих субъектов в снижении негативного воздействия на атмосферу, ошибками и просчетами в процессе планирования, принятия и реализации экологически значимых решений [21–24].

Исследование А.В. Комаровой и Е.А. Маклаковой [7] показывает, что установленные квоты выбросов загрязняющих веществ не учитывают предложения предприятий и технолого-техническую и экономическую целесообразность снижения выбросов на квотируемых источниках. Кроме того, не принимается во внимание неодновременная и неравномерная работа оборудования, изменение режимов работы и стадийность металлургических процессов (нестацио-нарность выбросов).

Современные научные исследования предполагают изменение подходов к регулированию загрязнения атмосферного воздуха. Поэтому целесообразным является вместо снижения общего «валового» объема выбросов загрязняющих веществ на 22 % концентрация усилий на снижении выбросов приоритетных загрязнителей и факторов риска здоровью с учетом их долевого вклада в загрязнение. Под приоритетными загрязнителями понимаются вещества, которые обладают наибольшим потенциалом негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, что позволяет фокусиро- ваться на наиболее опасных химических веществах и достигать максимального эффекта в повышении качества атмосферного воздуха [4, 13, 14, 23].

Неопределенностями данного исследования являются возможные неточность и изменчивость параметров источников выбросов, невозможность учета одновременной работы данных источников, погрешности в полноте системной оценки пространственно-дифференцированной расчетной экспозиции и рисков здоровью, наличие пробелов в научной теории предсказания на основе причинных связей (неопределенности модели).

Выводы. Дифференцированный подход к выбору оптимальных направлений регулирующих воздействий, включая определение перечня приоритетных веществ и квотируемых объектов с учетом их долевого вклада в суммарное загрязнение атмосферы, отразил свою адекватность и точность в решении задачи минимизации аэрогенных рисков и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на всей территории жилой застройки. Апробация методического подхода, изложенного в МР 2.1.6.0320-23, на примере объектов теплоэнергетики свидетельствует о возможности его применения в задачах управления качеством атмосферного воздуха при тотальном и локальном загрязнении воздушной среды разнородными по интенсивности и составу выбросами от источников загрязнения атмосферы, расположенных в непосредственной близости к жилым массивам.

Результаты исследования показали, что реализация воздухоохранных мероприятий и снижение валового объема выбросов более чем 20 загрязняющих веществ на объектах теплоэнергетики на 18,1 тыс. т в соответствии с Комплексным планом и с учетом их долевого вклада в суммарное загрязнение атмосферного воздуха (в разных зонах по разным веществам от 1 до 99 %, вклад в риск здоровью – до 37 %) не обеспечит значимого улучшения условий проживания населения анализируемой территории (сохранятся превышения гигиенических нормативов в жилой зоне до 6,25 ПДК мр , до 7,0 ПДК сг ), в отличие от предлагаемых оптимальных направлений регулирующих воздействий на основе дифференцированного подхода к управлению качеством атмосферного воздуха и риском здоровью населения.

Оптимально достаточным с учетом долевого вклада источников и веществ будет дифференцированное сокращение выбросов на всех объектах теплоэнергетики на 3,47 тыс. т, что в 5,2 раза меньше запланированного в Комплексном плане валового снижения выбросов, в том числе на ТЭЦ-1 – на 2,69 тыс. т (на 16,8 % от объема выбросов в 2017 г.), на всех 35 малоэффективных угольных котельных – на 0,12 тыс. т (на 1,1 %), на АИТ – на 0,65 тыс. т (на 12,3 %). К приоритетным для снижения веществам на объектах теплоэнергетики исследуемой территории можно отнести 10 веществ: азота диоксид, углерод, серы диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углерода оксид, хром, пыль неорганическая: 70–20 % SiO2, до 20 % SiO2, марганец, уровень снижения которых персонифицированно по объектам варьируется от 1 до 100 %. Для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов содержания химических веществ и уровней приемлемого риска здоровью на исследуемой территории необходимо объектно-дифференцированное сокращение выбросов не только на объектах теплоэнергетики, но и на других источниках выбросов (хозяйствующие субъекты, автотранспорт) – суммарно на 1,06 тыс. т. Реализация предложенных оптимальных направлений регулирующих воздействий на объектах теплоэнергетики исследуемой территории с учетом их долевого вклада обеспечит соблюдение гигиенических нормативов и критериев риска здоровью на всей территории жилой застройки и во всех точках квотирования выбросов.

Использование дифференцированного подхода к выбору оптимальных направлений регулирующих воздействий в отношении всех источников загрязнения атмосферного воздуха позволит лицам, принимающим управленческие решения, приоритизировать природоохранные мероприятия, уточнять Комплексные планы по улучшению качества атмосферного воздуха, совершенствовать региональные планы развития территорий, ориентировать бизнес-сообщество на внедрение эффективных мер по снижению выбросов приоритетных по критериям риска здоровью веществ и обеспечивать системное межведомственное взаимодействие с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.

Список литературы Оптимизация регулирующих воздействий на основе дифференцированного подхода к управлению качеством атмосферного воздуха и риском здоровью населения

- Оценка риска для здоровья населения при загрязнении воздуха в условиях проведения ликвидационно-рекультивационных работ на угольной шахте / В.В. Кислицына, Д.В. Суржиков, Ю.С. Ликонцева, Р.А. Голиков, Д.В. Пестерева // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2023. - Т. 31, № 6. - С. 54-62. DOI: 10.35627/22195238/2023-31-6-54-62

- Ефимова Н.В., Кузьмина М.В., Бобкова Е.В. Оценка годовой динамики химического аэрогенного риска для здоровья и смертности населения промышленного центра // Гигиена и санитария. - 2023. - Т. 102, № 12. - С. 1375-1380. DOI: 10.47470/0016-9900-2023-102-12-1375-1380

- Путятин Д.П., Оводков М.В. Научно-методическое сопровождение федерального проекта «Чистый воздух» и эксперимента по квотированию выбросов // Охрана окружающей среды и заповедное дело. - 2022. - № 3. - С. 49-59.

- Научное обоснование приоритетных веществ, объектов квотирования и направлений действий по снижению аэрогенных рисков здоровью населения при реализации полномочий санитарной службы Российской Федерации / Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов, Д.В. Горяев // Анализ риска здоровью. - 2022. - № 4. - С. 4-17. DOI: 10.21668/health.risk/2022.4.01

- Старова Е.В. Новые правовые инструменты ограничения выбросов в атмосферный воздух // Экологическое право. - 2020. - № 2. - С. 27-31. DOI: 10.18572/1812-3775-2020-2-27-31

- Diseases due to unhealthy environmental: as updated estimate of the global bürden of diseases attributable to environmental determinants of health / A. Prüss-Ustün, J. Wolf, C. Corvalan, T. Neville, R. Bos, M. Neira // J. Public Health (Oxf.). - 2017. - Vol. 39, № 3. - P. 464-475. DOI: 10.1093/pubmed/fdw085

- Комарова А.В., Маклакова Е.А. Квотирование выбросов на территории Российской Федерации // Материалы Всероссийской молодежной конференции, посвященной Международному дню Земли: сборник трудов конференции. -Воронеж, 2022. - С. 53-59. DOI: 10.34220/IED2022_53-59

- Методические подходы к оптимизации программ мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» (на примере города Нижнего Тагила) / В.Б. Гурвич, Д.Н. Козловских, И.А. Власов, И.В. Чистякова, С.В. Ярушин, А.С. Корнилков, Д.В. Кузьмин, О.Л. Малых [и др.] // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2020. - № 9 (330). - С. 38-47. DOI: 10.35627/2219-5238/2020-330-9-38-47

- Ревич Б.А. Национальный проект «Чистый воздух» в контексте охраны здоровья населения [Электронный ресурс] // Экологический вестник России. - 2019. - № 4. - С. 64-69. - URL: http://ecovestnik.ru/index.php/2013-07-07-02-13-50/nashi-publikacii/3132-natsionalnyj-proekt-chistyj-vozdukh-v-kontekste-okhrany-zdorovya-naseleniya (дата обращения: 01.03.2024).

- Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. - Geneva: WHO, 2016. - 147 p.

- Госман Д.А., Романченко М.П., Сабадаш О.В. Влияние загрязнения атмосферного воздуха города Донецка тяжелыми металлами на заболеваемость населения // Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы V Международной научной конференции / под общ. ред. С.В. Беспаловой. - 2020. -С. 180-182.

- Четверкина К.В. Оценка неканцерогенного риска для здоровья населения, обусловленного ингаляционным поступлением поллютантов из атмосферного воздуха, в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» (на примере г. Братска, Красноярска, Норильска, Читы) // Анализ риска здоровью - 2020 совместно с международной встречей по окружающей среде и здоровью Rise-2020 и круглым столом по безопасности питания: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2-х томах / под ред. А.Ю. Поповой, Н.В. Зайцевой. - 2020. - Т. 2. - С. 268-272.

- Определение приоритетных вредных веществ промышленных выбросов по критериям анализа риска здоровью населения / В.Г. Данилкина, В.М. Прусаков, Т.М. Филиппова, Н.В. Селиванова // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - № 3-2. - С. 21-24.

- Подходы к определению приоритетных химических веществ для государственного регулирования / Х.Х. Ха-мидулина, Д.Н. Рабикова, Е.С. Петрова, Е.А. Гусева // Здоровье и окружающая среда: сборник материалов международной научно-практической конференции / под общ. ред. Н.П. Жуковой. - Минск, 2019. - С. 412.

- Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: clean air, health and wealth. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, OECD, 2015. - 66 p.

- Oganyan N.G. Measurement uncertainty and corresponding risk of false decisions // J. Phys.: Conf. Ser. - 2019. -Vol. 1420. - P. 012003. DOI: 10.1088/1742-6596/1420/1/012003

- Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха в районе расположения предприятия по производству минеральных удобрений / С.А. Горбанев, О.Л. Маркова, Г.Б. Еремин, Н.А. Мозжухина, О.И. Копытенкова, А.О. Карелин // Гигиена и санитария. - 2021. - Т. 100, № 8. - С. 755-761. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-8-755-761

- Клюев Н.Н., Яковенко Л.М. «Грязные» города России: факторы, определяющие загрязнение атмосферного воздуха // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. - 2018. - Т. 26, № 2. - С. 237-250. DOI: 10.22363/2313-2310-2018-26-2-237-250

- Май И.В., Загороднов С.Ю., Макс А.А. Фракционный и компонентный состав пыли в воздухе рабочей зоны машиностроительного предприятия // Медицина труда и промышленная экология. - 2012. - № 12. - С. 12-15.

- Хлуденева Н.И. Квотирование выбросов как способ снижения негативного воздействия на атмосферный воздух: проблемы реализации экспериментального правового режима // Закон. - 2023. - Т. 20, № 10. - С. 39-46. DOI: 10.37239/0869-4400-2023-20-10-39-46

- Эффективность комплексных планов воздухоохранных мероприятий на объектах теплоэнергетики по критериям митигации рисков и вреда здоровью населения / Н.В. Зайцева, С.В. Клейн, Д.В. Горяев, А.М. Андришунас, С.Ю. Балашов, С.Ю. Загороднов // Анализ риска здоровью. - 2023. - № 2. - С. 42-57. DOI: 10.21668/health.risk/2023.2.04

- О научном обосновании национальной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, управления рисками здоровью и повышения качества жизни населения России / С.В. Кузьмин, В.Р. Кучма, В.Н. Ракит-ский, О.О. Синицына, О.В. Широкова // Развивая вековые традиции, обеспечивая «Санитарный щит» страны: Материалы XIII Всероссийского съезда гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей с международным участием, посвященного 100-летию основания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России / под ред. А.Ю. Поповой, С.В. Кузьмина. - Мытищи, 2022. - С. 6-9.

- Практика применения оценки риска здоровью в федеральном проекте «Чистый воздух» в городах-участниках (Череповец, Липецк, Омск, Новокузнецк): проблемы и перспективы / С.В. Кузьмин, С.Л. Авалиани, Н.С. Додина, Т.А. Шашина, В.А. Кислицин, О.О. Синицына // Гигиена и санитария. - 2021. - Т. 100, № 9. -С. 890-896. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-9-890-896

- Ревич Б.А. Эффективен ли проект «Чистый воздух» для улучшения здоровья населения 12 городов? // Экологический вестник России. - 2020. - № 3. - С. 58-68.