Оптимизация тактики и модифицированный способ плевродеза в лечении пациентов с резистентным плевральным выпотом

Автор: Б.И. Хуснутдинов, О.В. Мидленко, В.И. Мидленко, А.А. Мартынов

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Синдром плеврального выпота критически снижает качество жизни. Для предупреждения жизнеугрожающих осложнений выполняется плевральная пункция. При резистентном к дренирова-нию плевральном выпоте обычно принимается решение об облитерации плевральной полости. Исследования, направленные на совершенствование тактики и методик плевродеза остаются актуальными. Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с резистентным плевральным выпотом путем оптимизации сроков хирургического вмешательства и использования нового способа индукции плевродеза. Материалы и методы. На первом этапе сравнивались 68 пациентов с резистентным плевраль-ным выпотом и 61 пациент с эффективным дренированием плевральной полости. На втором этапе исследования пациентам с резистентным плевральным выпотом выполнялся плевродез: 1-й подгруппе (33 чел.) – на 7 сут по методу С.А. Плаксина, Л.И. Фаршатовой, 2-й подгруппе (35 чел.) – по оригинальной методике. Использовался точный двусторонний критерий Фишера и t-критерий Стьюдента для несвязанных совокупностей. Результаты. У пациентов с резистентным плевральным выпотом преобладает локализация первичной опухоли в молочной железе c поражением лимфатических узлов стадии N1 и более и наличием метастазов стадии M1 и более. На втором этапе исследования установлено, что во второй подгруппе первой группы пациентов достоверно снижалась болезненность процедуры, в 2,6 раза сокращалась продолжительность дренирования, на 2,2 дня уменьшались сроки пребывания в стационаре, исключалось значимое снижение уровня общего белка и улучшались показатели качества жизни через 1 мес. после выполнения плевродеза. Выводы. Сокращение времени принятия решения о выполнении плевродеза, основанное на изучении факторов риска развития резистентного плеврального выпота, и использование модифицированной методики позволяют значительно улучшить результаты лечения и течение ближай-шего послеоперационного периода.

Резистентный плевральный выпот, плевродез, тактика лечения, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14132321

IDR: 14132321 | DOI: 10.34014/2227-1848-2024-4-70-81

Текст научной статьи Оптимизация тактики и модифицированный способ плевродеза в лечении пациентов с резистентным плевральным выпотом

Введение. Синдром плеврального выпота как проявление различных заболеваний встречается у 300–320 чел. на 100 тыс. населения [1–3].

Это осложнение критически снижает качество жизни, часто становясь непосредственной причиной летального исхода [4]. Несо- мненно, во многих случаях наличие плеврального выпота отдаляет сроки начала адекватного лечения основного заболевания [5].

Определению этиологии плеврального выпота посвящено большое количество исследований [6]. Описаны 10 основных патогенетических механизмов [7]. Однако несмотря на многообразие причин, вызывающих развитие синдрома, хирургическое пособие всегда является основным способом предупреждения развития жизеугрожающих осложнений [8].

Нередко лечение не может быть ограничено только пункцией, так как выпот становится резистентным к дренированию и образуется вновь. Многократно повторяющиеся при этом плевральные пункции не только небезопасны сами по себе [9], но и увеличивают риск инфекционно-воспалительных осложнений [10], приводят к потере большого количества белка [11]. Для предупреждения осложнений в подобных случаях в качестве жизненно необходимого паллиативного вмешательства в настоящее время применяется плевродез [12, 13].

Достаточно большое количество работ посвящено изучению и оценке тех или иных способов индукции плевродеза [14, 15]. Потребность в повышении эффективности и безопасности операции, снижении ее болезненности и травматичности диктует необходимость продолжения исследований в этом направлении [16, 17].

Большое значение имеет совершенствование тактики ведения таких пациентов целях обеспечения своевременности принятия решения о необходимости выполнения облитерации плевральной полости.

По данным большинства авторов, резистентный плевральный выпот чаще встречается как осложнение онкологических заболеваний. Облегчение страданий пациентов со злокачественными новообразованиями является важнейшей задачей, поэтому именно с данной группы больных мы начали изучение факторов, влияющих на развитие резистентного плеврального выпота, разработку тактических подходов и внедрение модифицированной методики плевродеза.

Индукция плевродеза (облитерация плевральной полости) всегда является паллиативной операцией. Чем раньше она будет выполнена, тем меньше времени будет страдать пациент и тем меньше вероятность развития осложнений, возникающих при многократных пункциях и длительном дренировании.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с резистентным плевральным выпотом путем оптимизации сроков хирургического вмешательства и использования нового способа индукции плевродеза.

Материалы и методы. Исследование выполнялось на базе Ульяновского областного клинического онкологического диспансера в два этапа.

Первый этап исследования был ретроспективным. Его целью явилось выявление факторов риска развития резистентного плеврального выпота.

Второй этап исследования был посвящен разработке усовершенствованного способа индукции плевродеза, оценке его эффективности и оптимизации тактики ведения пациентов на основании выявленных факторов риска.

На обоих этапах исследования критериями включения в него стали наличие требующего хирургического пособия плеврального выпота, клинических проявлений гидроторакса, возраст старше 18 лет, информированное согласие пациента.

Из исследования исключались пациенты, отказавшиеся от участия, больные, имеющие на момент исследования острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, неконтролируемую артериальную гипертензию, декомпенсированный сахарный диабет, острые воспалительные заболевания органов дыхания.

Всего под нашим наблюдением находились 156 чел. с синдромом плеврального выпота. Из исследования были исключены 27 пациентов. После чего были сформированы 2 группы.

В первую группу вошли пациенты (n=68) с резистентным к дренированию плевральным выпотом, выделение жидкости по дренажу у которых составило более 300 мл/сут в течение 6 дней [18].

У пациентов второй группы (n=61) после выполненной пункции с эвакуацией выпота и дренирования плевральной полости в течение 2-3 дней повторного значимого накопления жидкости не происходило.

На втором этапе исследования пациентам с резистентным плевральным выпотом выполнялся плевродез: 1-й подгруппе (33 чел.) – на 7 сут по методу С.А. Плаксина, Л.И. Фаршатовой, 2-й подгруппе (35 чел.) – по оригинальной методике.

Результаты и обсуждение. Половозрастные характеристики участников исследования представлены в табл. 1. Отметим, что самой многочисленной как среди мужчин, так и среди женщин стала возрастная группа 60–74 лет. В группе 45–59 лет преобладали женщины.

Таблица 1

Table 1

|

Возрастная группа |

Мужчины, n=34 Males, n=34 |

Женщины, n=95 Females, n=95 |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

18–44 года 18–44 years old |

1 |

3 |

6 |

6 |

|

45–59 лет 45–59 years old |

6 |

18 |

24 |

25 |

|

60–74 года 60–74 years old |

24 |

70 |

56 |

59 |

|

75–89 лет 75–89 years old |

3 |

9 |

9 |

10 |

Распределение пациентов по возрастному и гендерному признакам Distribution of patients by age and gender

У 81 больного (62,8 %) основное заболевание было отягощено артериальной гипертензией, у 34 (26,4 %) – ишемической болезнью сердца (табл. 2). Сахарный диабет наблюдался у 30 (23,3 %) пациентов, хроническая болезнь почек выявлена у 32 (24,8 %) чел. Отметим, что сопутствующих заболеваний печени и почек в стадии, способной повлиять на образование плеврального выпота, выявлено не было. Наличие хронической сердечной недостаточности достоверно не повлияло на резистентность плеврального выпота.

При госпитализации у пациентов отмечалось преобладание жалоб, связанных с плевральным выпотом, над жалобами, связанными с основным заболеванием. Прежде всего больных беспокоила одышка. Этот симптом отмечался у всех.

В первой группе степень одышки по mMRC оценивалась в среднем как 3,11±1,3, у пациентов второй группы – 2,9±1,1. Статисти- чески достоверной разницы выявлено не было.

У 121 (94 %) участника исследования при пункции был получен экссудат, и только у 8 (6 %) чел. – транссудат.

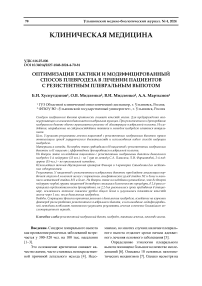

В Резистентный плевральный выпот Resistant pleural effusion

■Нерезистентный плевральный выпот Non-resistant pleural effusion

Рис. 1. Структура первичной локализации опухоли

Fig. 1. Structure of the primary tumor localization

При изучении влияния распространенности опухолевого процесса на резистентность плеврального выпота (табл. 2) было установлено, что у 48 (70,6 %) пациентов первой группы выявлено поражение лимфатических узлов стадии N1 и более. Доля таких пациентов во 2-й группе была в 2,7 раза меньше – 26 %

(16 чел.). Метастазы первичной опухоли стадии M1 и более были выявлены у 16 (26,2 %) пациентов 2-й группы. В группе с резистентным плевритом доля больных, у которых были выявлены метастазы, была несколько больше – 23 чел. (33,8 %).

Таблица 2

Table 2

Связь первичной локализации опухоли, поражения лимфатических узлов и наличия метастазов с резистентностью плеврального выпота

Correlation between primary tumor localization, lymph node involvement and metastases with pleural effusion resistance

|

Пациенты с резистентным плевральным выпотом, n=68 Patients with resistant pleural effusion, n=68 |

Пациенты с нерезистентным плевральным выпотом, n=61 Patients with non-resistant pleural effusion, n=61 |

|

|

Локализация опухоли в молочной железе Tumor localization in the mammary gland |

47 (69 %)* |

14 (23 %)* |

|

N1 и более N1 and higher |

48 (70,6 %)* |

16 (26 %)* |

|

M1 и более M1 and higher |

23 (33,8 %) |

16 (26,2 %) |

Примечание. * – наличие достоверных различий между группами (p<0,05, точный критерий Фишера (двусторонний)).

Note. * – the differences between groups are significant (p<0.05, Fisher's exact test (two-tailed test)).

Установлено, что у 41 (87,2 %) пациента с локализацией опухоли в молочной железе и поражением лимфатических узлов стадии N1 и более выпот был резистентным. Отметим, что у пациентов с первичной локализацией опухоли в молочной железе поражение лимфатических узлов стадии N1 и более статисти- чески достоверно чаще – в 3 раза – встречалось при резистентном плевральном выпоте (табл. 3).

Таблица 3

Table 3

Связь поражения лимфатических узлов с резистентностью плеврального выпота у пациенток с локализацией опухоли в молочной железе, чел.

Correlation between lymph node involvement and pleural effusion resistance in patients with breast tumor, n

|

Пациенты со стадией N1 и более Patients with N1 or higher |

Пациенты со стадией N0 Patients with N0 |

Всего пациентов Total number of patients |

|

|

Пациенты с резистентным плевральным выпотом Patients with resistant pleural effusion |

41 (87,2 %)* |

6 (12,3 %) |

47 (100 %) |

|

Пациенты с нерезистентным плевральным выпотом Patients with non-resistant pleural effusion |

4 (28,6 %)* |

10 (71,4 %) |

14 (100 %) |

Примечание. * – наличие достоверных различий между группами (p<0,05, точный критерий Фишера (двусторонний).

Note. * – the differences between groups are significant (p<0.05, Fisher's exact test (two-tailed test).

У пациентов с иной локализацией опухоли сочетание поражения лимфатических узлов стадии N1 и более и наличия метастазов стадии M1 и более статистически достоверно увеличивало частоту развития резистентного плеврита – в 4,2 раза (табл. 4).

Таблица 4

Table 4

Связь поражения лимфатических узлов и наличия метастазов с резистентностью плеврального выпота у пациентов с локализацией опухоли не в молочной железе

Correlation between lymph node involvement and metastases with pleural effusion resistance in patients with non-breast tumor

|

Сочетание стадий N1 и более и M1 и более Combination of N1 and higher and M1 and higher |

Пациенты со стадиями N0 и M0 Patients with N0 and M0 |

Всего пациентов Total number of patients |

|

|

Пациенты с резистентным плевральным выпотом Patients with resistant pleural effusion |

15 (71,4 %)* |

6 (28,6 %) |

21 (100 %) |

|

Пациенты с нерезистентным плевральным выпотом Patients with non-resistant pleural effusion |

8 (17,0 %)* |

39 (83 %) |

47 (100 %) |

Примечание. * – наличие достоверных различий между группами (p<0,05, точный критерий Фишера (двусторонний).

Note. * – the differences between groups are significant (p<0.05, Fisher's exact test (two-tailed test).

Полученные данные позволили нам предположить, что фактором высокого риска развития резистентного плеврита является локализация первичной опухоли в молочной железе, особенно в сочетании с поражением лимфатических узлов стадии N1 и более. У пациентов с иной локализацией опухоли факторами риска являются поражение лимфатических узлов стадии N1 и более и наличие метастазов стадии M1 и более.

На втором этапе исследования 68 пациентов с резистентным плевральным выпотом были разделены на 2 подгруппы.

Первой подгруппе выполнялся плевродез по методу С.А. Плаксина, Л.И. Фаршатовой [19].

Пациентам второй подгруппы выполнялся плевродез по разработанному нами способу [20] в соответствии со следующими тактическими подходами.

Если у пациента с плевральным выпотом, требующим хирургического лечения, в течение месяца, предшествующего госпитализации, имели место 2 и более лечебные плевральные пункции, а также выявлены указанные выше факторы риска развития резистентного плеврального выпота, ему выполнялась индукция плевродеза при первой же пункции.

Если же пункции не выполнялись либо она была одна, но имелись факторы риска, то пациенту выполнялась плевральная пункция с установкой дренажа по Бюлау. Если в течение 2 последующих суток по дренажу выделялась жидкость в объеме 300 мл и более, то на третьи сутки выполнялась индукция плевродеза.

Сформированные подгруппы были сопоставимы по возрасту, полу и наличию сопутствующих заболеваний. По локализации первичной опухоли и распространенности процесса достоверных различий также не выявлено.

При оценке интенсивности болевых ощущений с помощью визуально-аналоговой шкалы установлено, что непосредственно после выполнения процедуры индукции плевродеза в первой подгруппе данный показатель был статистически достоверно больше, чем во второй: 4,7±0,21 против 3,4±0,33 балла соответственно (p<0,05). Через сутки после операции показатели несколько различались, составляя 3,1±0,32 и 2,8±0,22 балла в 1-й и 2-й подгруппах соответственно, однако различия не были статистически достоверными.

Важным фактором, влияющим на качество жизни пациента, в т.ч. во время нахождения в стационаре, является общая продолжительность нахождения дренажа в плевральной полости.

У пациентов 1-й подгруппы с учетом дренирования плевральной полости в течение 6 сут до выполнения процедуры индукции плевродеза общая продолжительность дренирования составила 8,5±0,7 сут. У пациентов 2-й подгруппы данный показатель, благодаря оптимизации тактических подходов и усовершенствованию способа плевродеза, составил 3,2±1,3 сут.

Таким образом, общая продолжительность нахождения дренажа в плевральной полости у пациентов 2-й подгруппы была статистически достоверно - в 2,6 раза - меньше, чем у пациентов 1-й подгруппы.

Достоверно сокращалась и продолжительность пребывания пациента в стационаре -на 2,2 дня: 8,7±0,7 койко-дня в 1-й подгруппе против 6,5±0,3 койко-дня во 2-й подгруппе (p<0,05).

С учетом паллиативного характера выполняемой операции и минимальной ожидаемой продолжительности жизни любое сокращение сроков пребывания в стационаре, тем более с дренажной трубкой, является вполне оправданным.

Так как у подавляющего числа пациентов выпот относился к экссудатам, принято решение оценить динамику изменения общего белка крови (табл. 5).

Таблица 5

Table 5

Dynamics of changes in total blood protein

|

1-я подгруппа, n=33 Group 1, n=33 |

2-я подгруппа, n=35 Group 2, n=35 |

t |

p |

|

|

1-е сут* Day 1* |

n=17 |

n=19 |

||

|

Уровень белка в 1-е сут, г/л Protein level, Day 1, g/l |

58,5±0,9 |

58,9±0,7 |

0,35 |

0,727951 |

|

6-е сут* Day 6* |

n=21 |

n=20 |

||

|

Уровень белка на 6-е сут, г/л Protein level, Day 6, g/l |

53,6±0,8** |

58,5±0,9** |

4,07 |

0,000230 |

Примечание. * – количество пациентов со сниженным относительно нормы уровнем общего белка плазмы крови; ** – различия значений по t-критерию Стьюдента для несвязанных совокупностей статистически значимы (p<0,05).

Динамика изменения общего белка крови

Note. * – number of patients with a reduced level of total plasma protein compared with the norm; ** – the differences for unrelated samples are statistically significant, p<0.05.

При исходно сопоставимых показателях к 6-м сут во второй подгруппе стало на 1 пациента с низким уровнем белка больше, но уровень общего белка практически не изменился и составил 58,5±0,9 г/л. В первой подгруппе к 6-м сут увеличилось количество пациентов с пониженным уровнем общего белка, который также был достоверно ниже, чем во второй подгруппе, составляя 53,6±0,8 г/л (p<0,05).

Увеличение доли пациентов со сниженным уровнем общего белка в первой подгруппе и снижение уровня общего белка мы связываем с длительным выделением жидкости по дренажу (в течение 6 сут).

Через 1 мес. после выполнения плевродеза у 29 пациентов первой подгруппы и 31 пациента второй мы провели опрос с использованием опросника SF-36, оценив показатели физического и социального функционирования и общего состояния здоровья.

Установлено, что пациенты 2-й подгруппы достоверно лучше оценивали свое состояние по показателям физического, социального функционирования и общего состояния здоровья.

Заключение. Таким образом, сокращение времени принятия решения о выполнении плевродеза, основанное на изучении факторов риска развития резистентного плеврального выпота, а также использование нового способа индукции плевродеза (патент RU 2704569 C1; публикация 2019-10-29) позволяют снизить болезненность процедуры с 4,7±0,21 балла в 1-й подгруппе до 3,4±0,33 во 2-й (p<0,05), в 2,6 раза сократить продолжительность дренирования (p<0,05), на 2,2 дня уменьшить продолжительность пребывания в стационаре (p<0,05), исключить значимое снижение уровня общего белка и статистически достоверно улучшить показатели качества жизни пациентов через 1 мес. после выполнения плевродеза.

Список литературы Оптимизация тактики и модифицированный способ плевродеза в лечении пациентов с резистентным плевральным выпотом

- Чучалин А.Г. Пульмонология: национальное руководство. М.: ГЕОТАР-Медиа; 2009. 960.

- Магданов Т.Д., Рудь С.Д., Бойков И.В., Рамешвили Т.Е., Малаховский В.Н. Новый способ определения объема жидкости в плевральной полости методом компьютерной томографии. Лучевая диагностика и терапия. 2022; 13 (2): 65-71. DOI: https://doi.org/10.22328/2079-5343-2022-13-2-65-71.

- Elgwairi Emadeldeen, Abdalla Amira, Elkheshen Ahmed, Elharabi Zeyad, Nugent Kenneth. Pleural Effusions in Patients With Congestive Heart Failure: Frequency, Pathogenesis, Diagnosis, and Implications. Cardiology in Review. 2024; 32 (2): 91-96. DOI: 10.1097/CRD.0000000000000469.

- Салимов Д.Ш., Крайнюков П.Е., Воробьев А.А., Калашников А.В., Травин Н.О. Дренирование плевральной полости при неотложных состояниях в торакальной хирургии: извлеченные уроки. Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2020; 15 (1): 113-119.

- Смирнова Н.Ю., Бурмистров М.И., Тришин Е.В., Шубин Л.Б. Анализ распространенности и возможности дифференциальной диагностики экссудативных плевральных выпотов различной этиологии. Поволжский онкологический вестник. 2020; 11 (3 (43)): 20-24.

- Плаксин С.А., Фаршатова Л.И., Веселов И.В., Замятина Е.Б. Диагностика злокачественных плевральных выпотов с помощью сверхточных нейронных сетей путем морфометрического анализа изображений фаций плеврального экссудата. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2020; 5: 42-48.

- КарнаушкинаМ.А., Струтынская А.Д. Плевральный выпот. Consilium Medicum. 2019; 21 (3): 21-26. DOI: 10.26442/20751753.2019.3.190214.

- Егай А.А., Бебезов Б.Х., Казакбаев А.Т., Тентимишев А.Э., Двумаров А.А. Химический плевродез йодповидоном в лечении плеврального выпота при хронической болезни почек. Научное обозрение. Медицинские науки. 2021; 3: 74-78. DOI: 10.17513/srms.1194.

- Хасанов А.Р., КоржукМ.С., Безмозгин К.Г., Жукова О.О. Внутриплевральная манометрия при синдроме плеврального выпота на фоне злокачественных новообразований. Актуальные вопросы современной хирургии: сборник научно-практических работ, посвященный 70-летию заведующего кафедрой общей хирургии им. профессора М.И. Гульмана КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно -Ясенецкого заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача России, академика РАЕН, профессора, доктора медицинских наук Юрия Семеновича Винника. Омск: Версо; 2018: 351-355.

- Плаксин С.А., Фаршатова Л.И. Причины резистентных плевральных выпотов и эффективность химического плевродеза в их лечении. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2021; 7: 24-30. DOI: 10.17116/hirurgia202107124.

- Егай А.А., Бебезов Б.Х., Казакбаев А. Т., Двумаров А.А., Тентимишев А.Э., Фейгин А.М., Суров Э.А. Паллиативное лечение пациентов с рефрактерным печеночным гидротораксом в сочетании с асцитом при циррозе печени. Научное обозрение. Медицинские науки. 2021; 6: 27-31. URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1214 (дата обращения: 25.09.2024).

- Седаков И.Е., Садрицкая Я.В., Рогалев А.В. Метастатические плевриты при раке молочной железы: патогенез и варианты паллиативного лечения. Новообразование. 2019; 11 (4): 132-137. URL: http://donetsk-onco.com/neoplasm/index.php/Neoplasm/article/view/293 (дата обращения: 25.09.2024). DOI: https://doi.org/10.26435/neoplasm.v11i4.293.

- Jacobs B., Sheikh G., Youness H.A., Keddissi J.I., Abdo T. Diagnosis and Management of Malignant Pleural Effusion: A Decade in Review. Diagnostics. 2022; 12: 1016. DOI: https://doi.org/10.3390/diag-nostics12041016.

- Егай А.А., Бебезов Б.Х. Эффективность и безопасность химического плевродеза йодповидоном в лечении пациентов с плевральными выпотами различной этиологии. Современные проблемы науки и образования. 2021; 5. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31024 (дата обращения: 25.09.2024).

- Damaraju V., Sehgal I.S., Muthu V. Efficacy and safety of doxycycline versus iodopovidone for pleu-rodesis through an intercostal tube in malignant pleural effusions: a randomized trial. Support Care Cancer. 2023; 31: 454. DOI: https://doi.org/10.1007/s00520-023-07932-y.

- Hassan Maged, Harriss Elinor, Mercer Rachel M., Rahman Najib M. Survival and pleurodesis outcome in patients with malignant pleural effusion - a systematic review. Pleura and Peritoneum. 2021; 6 (1): 20200147. DOI: https://doi.org/10.1515/pap-2020-0147.

- Foo Chuan T., Pulimood Thomas, Knolle Martin, Marciniak Stefan J., Herre Jurgen. Ambulatory Tho-racoscopic Pleurodesis Combined With Indwelling Pleural Catheter in Malignant Pleural Effusion. Frontiers in Surgery. 2021; 8: DOI: 10.3389/fsurg.2021.738719. ISSN=2296-875X.

- Фаршатова Л.И. Мини-инвазивные технологии в диагностике и лечении плевральных выпотов различной этиологии: автореф.... канд. мед. наук: 14.01.17 «Хирургия». Пермь: Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера; 2019. 22 с.

- Плаксин С.А., Фаршатова Л.И. Патент RU 2666401 C1; 07.09.2018.

- Чарышкин А.Л., Тонеев Е.А., Мартынов А.А., Хуснутдинов Б.И. Патент RU 2704569 C1; 29.10.2019.