Оптимизация учебно-тренировочного процесса в студенческих сборных по волейболу с учетом индивидуальных особенностей игроков

Автор: Торхов А.С., Косенович О.В., Ковыршина Е.Ю., Пономарева Г.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Статья направлена на изучение ключевых вопросов развития студенческих сборных команд по волейболу, влияющих на повышение качества игры, на уровень индивидуальной физической и психологической подготовленности каждого игрока. В условиях ограниченного количества учебно-тренировочных занятий в неделю, тренерам-преподавателям сборных команд необходимо искать новые методики подготовки игроков, позволяющие оптимизировать тренировочный процесс. С этой целью предложен комплексный подход, включающий несколько ключевых аспектов, способствующих повышению уровня физической и психологической готовности студентов. Целью исследования является разработка, обоснование и экспериментальная проверка методики оптимизации учебно-тренировочного процесса студенческих сборных по волейболу, включающая составление индивидуального плана подготовки для самостоятельной работы каждого студента, повышающего уровень физической и психологической готовности. Методы исследования. Анализ литературы и интернет-ресурсов, тестирование уровня стрессоустойчивости И.В. Киршевой и Н.В. Рябчиковой, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики. Выборка исследования составила 40 студентов ИГМА и УдГАУ (20 волейболистов УдГАУ – КГ, 20 волейболистов ИГМА – ЭГ) юношей, 1-3 курса обучения, возраст 18-21 год. Сроки проведения эксперимента: сентябрь – декабрь 2024 года, на базе ИГМА и УдГАУ. Результаты исследования. В результате исследования студенты изучили понятие «аутогенная тренировка» как способ психофизической регуляции организма. Исходное тестирование показало наличие сильных и слабых сторон физической и психологической подготовленности каждого студента КГ и ЭГ. С учетом индивидуальных особенностей были составлены планы для индивидуальной самостоятельной работы. В результате проведенного эксперимента установлен достоверный прирост показателей тестов у студентов ЭГ. Прослеживается значимое (p<0,05) улучшение ряда показателей: бег 30 м (t-критерий Стьюдента 4,15 при p<0,05), прыжок в длину с места (t-критерий Стьюдента 4,47 при p<0,05), бросок набивного мяча (t-критерий Стьюдента 3,05 при p<0,05), прыжок в верх с места (t-критерий Стьюдента 4,71 при p<0,05), что доказывает эффективность применения методики оптимизации учебно-тренировочного процесса на занятиях. Заключение. Оптимизация учебно-тренировочного процесса в студенческих сборных по волейболу требует гибкости и внимания к деталям, готовности к внедрению новых методов подготовки. Учитывая индивидуальные особенности каждого игрока, можно значительно повысить как личные достижения спортсменов, так и мотивацию к занятиям спортом в целом.

Волейбол, студенты, индивидуальные способности, педагогический эксперимент, тестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142245072

IDR: 142245072 | УДК: 796.325 | DOI: 10.53742/1999-6799/2_2025_140-145

Текст научной статьи Оптимизация учебно-тренировочного процесса в студенческих сборных по волейболу с учетом индивидуальных особенностей игроков

Актуальность. В настоящее время игровые виды спорта, такие как волейбол, пользуются значительной популярностью среди студенческой молодежи. Участие в командных играх помогает студентам развивать навыки сотрудничества, коммуникации и взаимопонимания. Игровые виды спорта способствуют формированию командного духа и социальной сплоченности, повышают физическую форму, помогают справляться со стрессом и эмоциональным напряжением, развивают лидерские качества и чувство ответственности за свою команду [2]. Для повышения общей производительности команды в игровых видах спорта необходимо обеспечить максимальную эффективность тренировки [1]. В связи с этим возникла необходимость оптимизировать подготовку студентов сборных команд вуза по волейболу с учетом их индивидуальных особенностей. Тщательное планирование и учет всех аспектов помогут не только в спортивных победах, но и в формировании сильного и сплоченного коллектива [4, 6]. Оптимизация подготовки студентов в командных видах спорта, таких как волейбол, требует комплексного подхода, который учитывает индивидуальные характеристики каждого игрока. Вот несколько ключевых аспектов, которые способствуют достижению этой цели: дифференцированный подход (каждому спортсмену необходимо разрабатывать персональные тренировочные планы, которые учитывают сильные и слабые стороны подготовки, персонализированные тренировочные планы включают разработку индивидуальных программ тренировок, учитывающих физическое состояние, уровень навыков, предпочтения и цели каждого игрока [5, 7].

Психологическая подготовка (психологическое тестирование, включающее оценку психологических характеристик, таких как мотивация, стрессоустойчи-вость, работа в команде).

-

• психологические треннинги (введение в программу тренировок элементов психотреннинга для улучшения командного духа, концентрации и самоконтроля) [3]

-

• внедрение современных технологий: использование видеозаписей и программ анализа для оценки игровых действий игроков.

Возможность оптимизации учебно-тренировочного процесса с целью развития физических и психологических качеств у студентов с применением индивидуальных планов для самостоятельной подготовки не была предметом исследования в теории и практике педагогики профессионального образования. В настоящее время понятие оптимизация учебно-тренировочного процесса в вузе исследовано недостаточно и не раскрыто в полном объеме.

Проблемой нашего исследования является поиск научных подходов и методов для оптимизации учебнотренировочного процесса сборных команд вуза по волейболу.

Целью данного исследования является разработка, обоснование и экспериментальная проверка методики оптимизации учебно-тренировочного процесса с применением индивидуальных планов для самостоятельной подготовки студентов сборных команд с целью развития уровня их физической и психологической подготовленности.

Задачи исследования :

Изучить теоретические аспекты по проблеме оптимизации учебно-тренировочного процесса в сборных командах вуза по волейболу.

Определить сильные и слабые стороны игроков сборных команд вузов по волейболу с помощью тестирования уровня физической и психологической готовности. Тестирование проводилось на основании программ подготовки по избранному виду спорта (волейбол)

Разработать и экспериментально подтвердить эффективность методики оптимизации учебно-тренировочного процесса подготовки студентов сборных команд вуза по волейболу с учетом их индивидуальных особенностей.

Методика и организация исследования:

Анализ литературы и интернет-ресурсов, тестирование на самооценку стрессоустойчивости личности И.В. Киршевой и Н.В. Рябчиковой, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики. Выборка исследования составила 40 студентов ИГМА и УдГАУ (20 волейболистов УдГАУ – КГ, 20 волейболистов ИГМА – ЭГ) юношей, 1-3 курса обучения, возраст студентов 18-21 год. Сроки проведения эксперимента: сентябрь – декабрь 2024 года, на базе ИГМА и УдГАУ. Для проведения эксперимента были определены две группы КГ и ЭГ. В состав КГ вошли студенты сборной команды УдГАУ по волейболу, имеющие три учебно-тренировочных занятия в неделю. Эти студенты занимались по стандартной методике проведения занятий. В состав ЭГ вошли студенты сборной команды ИГМА по волейболу, имеющие три учебно-тренировочных занятия в неделю, но в занятия была внедрена методика оптимизации учебно-тренировочного процесса.

Результаты исследования: наш эксперимент проходил в три этапа (диагностический, формирующий и практический). Задачей первого этапа являлось изучение методов и средств для составления индивидуальных планов подготовки студентов в игровых видах спорта с учетом их индивидуальных особенностей. Студенты изучили понятие аутогенная тренировка и возможность ее проведения индивидуально. В результате изучения сформировано общее понятие аутогенная тренировка: это метод психологической саморегуляции, который помогает управлять стрессом и повышать уровень стрессоустойчивости. Он основывается на нескольких способах расслабления и самовнушения. В результате происходит снижение уровня тревожности (это достигается через расслабление ума и тела), что позволяет лучше реагировать на стрессовые ситуации. Улучшение эмоциональной стабильности позволяет лучше справляться с давлением и трудностями, увеличение уровня концентрации развивает способность сосредотачиваться и внимательность. Сроки проведения первого этапа – сентябрь 2024 г. Задачей второго (формирующего) этапа является определение исходного уровня физической и психологической подготовленности студентов КГ и ЭГ для выявления сильных и слабых сторон подготовки. Для этого студентам были предложены следующие тесты: прыжок в длину с места, прыжок в высоту, бег 30 м, бросок набивного мяча весом 2 кг из положения стоя. Уровень психологической готовности мы определили с помощью теста на самооценку стрессоустойчивости личности И.В. Кир- шевой и Н.В. Рябчиковой. Студентам было предложено 18 вопросов, на которые предлагались ответы: редко, иногда, часто. После обработки результатов мы определили уровень развития стрессоустойчивости каждого студента КГ и ЭГ до начала эксперимента. Сроки проведения второго этапа – октябрь 2024 г.

Задачей третьего (практического) этапа эксперимента было разработать и экспериментально подтвердить эффективность методики оптимизации учебнотренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей игроков. Сроки проведения 3 этапа ноябрь-декабрь 2024 г. Для этого с учетом индивидуальных результатов тестирования были разработаны планы для самостоятельной подготовки студентов ЭГ. В план были включены психофизические упражнения (аутогенная тренировка по методике Г.Д. Горбунова) с целью коррекции психологического состояния и повышения уровня стрессоустойчивости студентов. Студентам были предложены диски с записью аутогенной тренировки. Аутогенная тренировка проводилась самостоятельно каждым студентом индивидуально в течении 30 минут три раза в неделю. По результатам практических тестов каждый студент ЭГ получил индивидуальный план физической подготовки с учетом сильных и слабых сторон подготовленности. План по физической подготовке состоял из нескольких блоков с акцентом на скоростно-силовую работу (короткие беговые отрезки(быстрота) и упражнения на развитие взрывной силы). На самостоятельную работу отводилось два часа (три занятия по 40 мин) в неделю. Учитывая трехразовые занятия в неделю, таких блоков было три, которые студенты ЭГ самостоятельно чередовали на протяжении 2-х месяцев подготовки. Пример блока по скоростно-силовой подготовке: упражнение базовое (становая тяга), упражнение на развитие взрывной силы (разножка с грифом), упражнение на баланс, равновесие (выход в ласточку поочередно на каждую ногу), остальные 5 упражнений общеукрепляющего характера и для профилактики травматизма. Каждый блок состоял из 8 упражнений. Метод выполнения упражнений – повторный (например, 3-4 серии по 12-15 повторений). После проведения эксперимента было проведено повторное тестирование уровня физической подготовленности, результаты обработаны c помощью методов математической статистики и представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты практических тестов студентов КГ и ЭГ до и после проведения эксперимента

|

Показатели теста |

КГ до (n=20)X±m |

КГ после (n=20)X±m |

Дост-ть p |

ЭГ до (n=20)X±m |

ЭГ после (n=20)X±m |

Дост-ть P |

t-критерий Стьюдента |

|

Бег 30м (с) |

5,86±0,76 |

5,70±0,54 |

p >0,05 |

5,80±0,53 |

5,50±0,42 |

p <0,05 |

4,15 |

|

Прыжок в длину c места (см) |

212±0,54 |

220±0,48 |

p >0,05 |

215±0,67 |

230±0,78 |

p <0,05 |

4,47 |

|

Бросок наб.мяча 2кг, стоя (см) |

1368±0,54 |

1420±0,67 |

p >0,05 |

1372±0,66 |

1480±0,42 |

p <0,05 |

3,05 |

|

Прыжок вверх с места (см) |

51,3±2,5 |

52,6±3,7 |

p >0,05 |

52,7±2,5 |

56,2±2,7 |

p <0,05 |

4,71 |

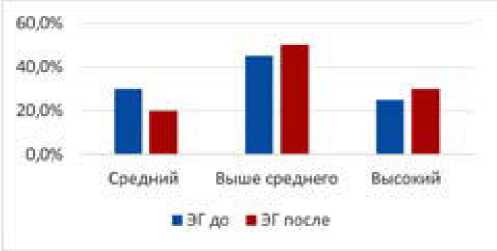

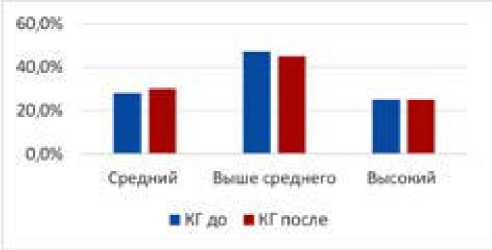

В начале эксперимента испытуемые КГ и ЭГ не имеют достоверных различий по величине среднего результата во всех испытаниях. В результате предложенной методики, мы можем сделать следующие выводы: после проведения эксперимента наблюдается достоверный прирост показателей тестов у студентов ЭГ. Прослеживается значимое улучшение ряда показателей: бег 30м (t-критерий Стьюдента 4,15 при p<0,05), прыжок в длину с места (t-критерий Стьюдента 4,47 при p<0,05), бросок набивного мяча (t-критерий Стьюдента 3,05 при p<0,05), прыжок в верх с места (t-критерий Стьюдента 4,71 при p<0,05), что доказывает эффективность применения методики оптимизации учебно-тренировочного процесса на занятиях. В КГ результаты статистически достоверно не возросли. В конце эксперимента было проведено повторное тестирование уровня психологической готовности с помощью теста на самооценку стрессоустойчивости личности И.В. Киршевой и Н.В. Рябчиковой (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Результаты теста «Определение уровня стрессоустойчивости» у студентов КГ и ЭГ в начале и конце эксперимента

Результаты, представленные в диаграмме 1. показывают увеличение высокого и выше среднего уровня стрессоустойчивости у студентов ЭГ после проведения эксперимента, что является доказательством эффективности применяемой методики.

Заключение. В данной работе раскрыты пути развития физических качеств у студентов сборных команд с помощью применения индивидуальных планов подготовки для самостоятельной работы. В результате эксперимента сформировано общее понятие аутогенная тренировка и возможность ее применения с целью коррекции психологического состояния и повышения уровня стрессоустойчивости у спортсменов. Практический этап эксперимента доказал, что внедрение блоков скоростно-силовой подготовки качественно изменяет уровень физической подготовки спортсменов в лучшую сторону. Таким образом, применение методики оптимизации учебно-тренировочного процесса способствует дальнейшему развитию и формированию индивидуальных физических и психологических качеств у студентов сборных команд, тем самым помогая спортсменам укреплять спортивный характер и проявлять себя увереннее в игровых моментах.