Оптимизация условий количественного определения свинца и цинка в твердых веществах минерального происхождения

Автор: Павлов Игорь Артурович, Цыренов Булат Олегович, Убугунов Василий Леонидович, Павлова Эржена Тугденовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Химия. Физика @vestnik-bsu-chemistry-physics

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Производительность лабораторий по количественному определению содержания металлов в полиметаллических рудах на месторождениях зависит от сочетания современных технологий, квалифицированного персонала и эффективного управления процессами химического анализа. Проведена оптимизация условий количественного определения свинца и цинка в твердых веществах минерального происхождения с использованием атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного методов. Показаны сравнительные результаты количественного определения указанных металлов в полиметаллических рудах месторождения «Озерное», при использовании различных систем пробоподготовки. При анализе окисленных руд микроволновая пробоподготовка обеспечивает наилучшее извлечение элементов, что подтверждается более лучшими результатами в химическом анализе. При анализе проб сульфидной руды большую производительность показала пробоподготовка по методу термического нагрева. На основе полученных результатов подготовлены рекомендации к схеме анализа геологических проб месторождения «Озерное».

Свинец, цинк, микроволновое излучение, термический нагрев, полиметаллические руды, атомная спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/148331440

IDR: 148331440 | УДК: 54.062 | DOI: 10.18101/2306-2363-2025-1-21-35

Текст научной статьи Оптимизация условий количественного определения свинца и цинка в твердых веществах минерального происхождения

Полиметаллические месторождения содержат разнообразный набор металлов и минералов, основными и ценными из которых являются цинк и свинец.

Аналитический контроль состава проб является важной задачей при геологоразведке и обогащении полезных ископаемых. В настоящее время для анализа геологических проб (образцы горных пород, руды и т. д.) и контроля процесса обогащения полиметаллических руд широко применяется атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) в сочетании с другими методами химического анализа [1; 2].

Согласно «Отраслевому реестру методик анализа, допущенных (рекомендованных) к применению при лабораторно аналитическом обеспечении ГРР на ТПИ», разработанному ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья имени Н. М. Федоровского», существует более 50 методик определений содержания свинца и цинка в пробах различного происхождения [3]1. Из них более 10 посвящены количественному определению цинка и свинца с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии. Для подбора подходящей методики учитывается минеральный и элементный состав анализируемых проб, а также не менее важны требования к производительности лаборатории. Высокая производительность лаборатории позволяет обеспечить быстрое получение точных результатов анализа проб, что имеет важное значение для принятия оптимальных решений в процессе добычи и обработки полиметаллических руд.

Исследование направлено на оптимизацию условий количественного определения металлов Pb и Zn в твердых веществах минерального происхождения с использованием атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного методов, а также на достижение оптимальной точности и чувствительности анализа при минимальной потере качества результатов и максимальной производительности.

Результаты и их обсуждение

В рамках исследования были выбраны геологические образцы из месторождения «Озёрное», а также стандартные образцы марки OREAS. Озёрное месторождение, содержащее колчеданно-полиметаллические руды, является одним из самых крупных в России, занимая второе место по запасам цинка (после Холод-нинского в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия) и восьмое в мире. Оно выделяется своим удобным географическим расположением и благоприят- ными условиями для разработки. Это месторождение является крупным объектом Озёрного рудного узла, который включает 17 месторождений, содержащих свинец, цинк, золото, железо, бор, барит, медь, марганец и апатит.

Открытие Озёрного месторождения произошло в 1961 г. в ходе поисков железных руд, а детальная разведка была завершена в 1969 г. [4; 5]. Считается, что его происхождение связано с гидротермальными и осадочными процессами [6]. Минеральный состав руд достаточно простой, с равномерным распределением сульфидов. Основные рудные минералы включают пирит и сфалерит, в то время как галенит встречается реже. Второстепенные минералы представлены магнетитом, гематитом, арсенопиритом, халькопиритом и минералами серебра. Среди нерудных минералов преобладают сидерит, кальцит, доломит, барит, кварц, серицит и хлорит. Большинство руд характеризуется тонкозернистой и скрытокристаллической структурой с характерным тонким срастанием сульфидов и малой крупностью зерен (0,01–0,05 мм).

Состав руд свинцово-цинковый с почти полным отсутствием меди в соотношении Pb:Zn:Cu (1:6:0,05). Запасы полиметаллических руд месторождения «Озерное», утвержденные в 1970 г., составляют 128,2 млн тонн с содержанием цинка (6,57 %), свинца (1,25 %), кадмия (0,017 %), серебра (37,6 г/т). Примеси включают мышьяк, сурьму, германий и таллий.

Сегодня лицензия на добычу полезных ископаемых на месторождении «Озерное» принадлежит ООО «Озерной горнорудной компании». Это месторождение считается одним из самых перспективных и масштабных среди имеющихся у компании. По состоянию на 1 января 2015 г. общие балансовые запасы по категориям В+С1+С2 составили 135 млн тонн руды со средним содержанием цинка (6,16 %), свинца (1,17 %), серебра (35 г/т). Из них цинка — 8,3 млн т, свинца — 1,56 млн т и серебра — 4 671 т.

Стандартные образцы OREAS представляют собой образцы с аттестованными значениями содержания элементов, каждый из которых имеет свой паспорт. Основные характеристики этих образцов включают точность аттестованных значений, низкие, но достижимые стандартные отклонения, подтвержденную однородность, надежность упаковки и качество документации. Применение стандартных образцов OREAS позволяет оценить качество и точность анализов, сравнивая полученные результаты с аттестованными значениями.

Подготовка твердых образцов осуществляется по определенной схеме, которая включает использование градуированных полипропиленовых пробирок объемом 50 мл. В каждую пробирку помещается 0,2 г истертой пробы с размером частиц 0,071 мм. Первая пробирка содержит только химические реактивы (холостая проба), а вторая — стандартный образец OREAS. Затем в каждую пробирку добавляется 3–5 мл царской водки, представляющей собой смесь соляной и азотной кислот. Пробирки помещаются в нагретую водяную баню, где проводится химическое разложение в течение 1–1,5 ч при температуре 80–90 °С с периодическим перемешиванием. После завершения разложения пробирки охлаждаются, растворы доводятся до метки 50 мл раствором соляной кислоты, пробирки закрываются и перемешиваются. Растворы отстаиваются в течение 2–3 ч, чтобы нерастворимый осадок осел на дно пробирки. Пробы с высоким содержанием Zn и Pb дополнительно разбавляются, а затем концентрации анализируемых элемен- тов измеряются на атомно-абсорбционном спектрометре. Полученные результаты фиксируются в лабораторном журнале.

Каждый рабочий лист включает «холостую пробу» для оценки фонового значения и корректировки данных, а также стандартный образец с известным аттестованным значением. Использование стандартных образцов позволяет оценить качество кислотного разложения, калибровочного графика и настроек аналитического прибора. Стандартный образец OREAS с известной концентрацией анализируемого вещества используется в качестве эталона для проверки точности измерения. Оценка качества кислотного разложения осуществляется на основе анализа стандартных образцов и полученных результатов, что позволяет подтвердить правильность измерения и высокое качество аналитического метода (рис. 1).

Рис. 1. Схема этапов пробоподготовки твердых образцов при количественном определении свинца и цинка в рудах полиметаллического месторождения

Для построения калибровочного графика, связывающего сигнал прибора с концентрацией, использовали растворы СОП известных концентраций свинца (0,25–10 мкг/см³) и цинка (0,25–10 мкг/см³). Измерения проводили при длине волны 283,3 нм для свинца (Pb) и 307,6 нм для цинка (Zn). Стандарты готовили из ГСО 7252-96 (Pb, 1 мг/см³) и ГСО 7256-96 (Zn, 1 мг/см³) с аттестованной погрешностью 1%. Производительность лаборатории по данной методике составляла 288 проб/сут.

Исследовали два метода пробоподготовки образцов (СОП OREAS, окисленные и сульфидные руды Озерного):

Микроволновая (MARS™). Навеску 0.2 г обрабатывали HCl:HNO (3:1) в тефлоновом сосуде. Полное разложение за 15 мин (без осадка). После фильтрации и разбавления до 50 мл HCl:H2O (1:9) анализировали на ICPE-9000 Shimadzu (Япония) с использованием мультистандартного образца с известными концентрациями для построения градуировочной прямой.

Термическая (МА ИАЦ). Основана на осаждении нерастворимого остатка в одноразовых тефлоновых пробирках без фильтрации и сплавления. Производи- 24

тельность по указанной методике составила 288 проб/сут. Данная методика снижает трудозатраты на мойку и риск перекрестного загрязнения образцов.

Таким образом, установлено, что микроволновый метод пробоподготовки образцов происходит быстрее, идет полное разложение, выше точность для сложных проб, но имеется ряд недостатков: большое количество многоразовой посуды, риск загрязнения, трудоемкость (мойка, взвешивание и т. д.).

Термическая же пробоподготовка образцов имеет высокую производительность, проще (одноразовая посуда), менее трудоемка. Недостатком является неполное разложение образцов, что может привести к искажению полученных результатов. Соответственно микроволновую пробоподготовку целесообразно применять для проб, требующих полного разложения.

Результаты ААС (Квант-2МТ) получали по аналогии с подготовкой калибровочных растворов, если оптическая плотность образца превышает максимальное значение, соответствующее линейному участку градуировочного графика, то анализируемые растворы разбавляли соляной кислотой в соотношении HCl (1:9) [МА ИАЦ].

Массовую долю элемента (%) рассчитывают по формуле:

Х = £К^ .10 -4 , м , где С — массовая концентрация элемента в анализируемом растворе, мкг/см3; V — объем раствора пробы, полученного после разложения навески; см3, k — коэффициент разбавления анализируемого раствора; М — масса навески пробы, г.

Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лабора- тории предусматривает:

-

• оперативный контроль исполнителем процедуры измерений;

-

• контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности).

Оперативный контроль процедуры измерений проводят на основе контроля повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, погрешности. В качестве образцов для контроля использовались СОП OREAS.

Контроль погрешности осуществляют путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры K с нормативом контроля Δ. Результат контрольной процедуры K рассчитывают по формуле:

K = Х – С, где X — результат измерения массовой доли элемента в ОК; C — аттестованное значение ОК по данному элементу,

Норматив контроля рассчитывают из условия △ = 0,001 + 0,12 ■ Х, при диапазоне измерений свыше 0,010 до 1,00 включительно; △ = 0,09 + 0,04 ■ Х — при диапазоне измерений свыше 1,00 до 20,0 включительно, где Δ — значение характеристики погрешности результатов измерений.

Результат контрольной процедуры признают удовлетворительным, при выполнении условия: К < △ .

При невыполнении условия контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

Таблица 1

Результаты измерения содержания свинца в OREAS ААС при термическом нагреве

|

Стандарт |

Pb,% [X] |

Аттестованное значение Pb,% [C] |

Δ = 0,001+0,12*X; Δ = 0,09+0,04*X |

K |X-C| |

Вывод K<=Δ |

|

OREAS 603b |

0,068 |

0,0634 |

0,00916 |

0,0046 |

+ |

|

OREAS 624 |

0,700 |

0,629 |

0,08500 |

0,0710 |

+ |

|

OREAS 621 |

1,330 |

1,360 |

0,14320 |

0,0300 |

+ |

|

OREAS 622 |

2,140 |

2,190 |

0,17560 |

0,0500 |

+ |

Таблица 2

Результаты измерения содержания цинка в СОП OREAS ААС при термическом нагреве

|

Стандарт |

Zn,% [X] |

Аттестованное значение Zn,% [C] |

Δ = 0,001+0,12∙X; Δ = 0,09+0,04∙X |

K |X-C| |

Вывод K<=Δ |

|

OREAS 603b |

0,200 |

0,201 |

0,0340 |

0,001 |

+ |

|

OREAS 624 |

2,450 |

2,400 |

0,1880 |

0,050 |

+ |

|

OREAS 621 |

5,089 |

5,170 |

0,2936 |

0,081 |

+ |

|

OREAS 622 |

10,025 |

10,010 |

0,4910 |

0,015 |

+ |

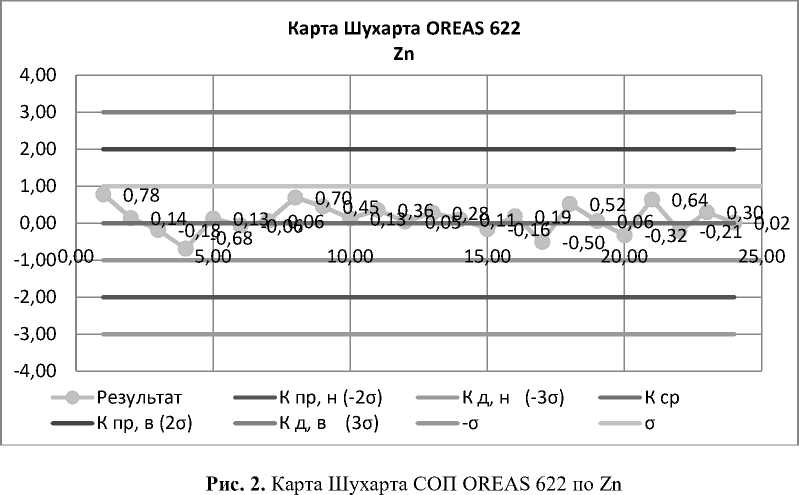

Осуществлена оценка качества результатов атомно-абсорбционного спектрального анализа (ААС), полученных в химико-аналитической лаборатории «Озерное» (табл. 1, 2). Оценка основывалась на результатах анализа стандартных образцов OREAS, присутствующих в каждой аналитической серии. Для контроля стабильности количественного химического анализа применялись контрольные карты Шухарта как наиболее универсальный, эффективный и наглядный метод. Анализ построенных карт показал стабильность аналитического процесса в лаборатории (рис. 2).

Повторяемость результатов оценивалась следующим образом: сравнивались повторные измерения одних и тех же образцов рутинных проб. Полученное количество несовпадений между повторами анализировалось для определения уровня повторяемости. Критерием приемлемости служило установленное приемочное число (максимально допустимое количество несовпадений) (табл. 3). Такая оценка гарантирует надежность, стабильность анализа и высокое качество данных.

Таблица 3 Внутренний приемочный контроль МА ИАЦ-49, НСАМ 130С ААС «Озерное»

|

Элемент |

Оценка значимости систематических расхождений по критерию знака разности |

Качество результатов по числу бракованных чисел |

|||||

|

Кол-во с наименьшим знаком, θэксп. |

Число разностей, θ табл |

Вывод |

Объём выборки, В |

Приемочное число, А |

Количество, Ак |

Вывод |

|

|

Цинк |

30,0 |

17,0 |

уд. |

50,00 |

7,00 |

5 |

Партия принята |

|

Свинец |

23,0 |

17,0 |

уд. |

50,00 |

7,00 |

7 |

Партия принята |

|

Серебро |

41,0 |

17,0 |

уд. |

50,00 |

7,00 |

2 |

Партия принята |

Качественный и количественный элементный анализ исследованных проб был выполнен методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) на спектрометре Shimadzu ICPE-9000. Перед анализом все пробы прошли процедуру кислотного разложения с использованием системы микроволновой пробоподготовки MARS™ (компания CEM). Для построения градуировочной зависимости (калибровочной кривой) использовали мультиэле-ментный стандартный раствор с точно аттестованными концентрациями определяемых элементов, охватывающий необходимый диапазон измерений. Валидация методики пробоподготовки и анализа была проведена на стандартных образцах состава (СОП) серии OREAS (603b, 621, 622, 624). Сравнение полученных массовых долей элементов (в %) с паспортными аттестованными значениями, указанными в сертификатах OREAS, подтвердило соответствие результатов установленным нормам контроля качества (отклонения находились в пределах допустимой погрешности аттестации). Параллельно для части проб, прошедших микроволновое разложение, определение элементного состава проводили также методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) на высокоточном спектрометре Thermo Scientific Solaar М6 производства США.

Для комплексной оценки эффективности различных подходов было проведено сравнительное исследование:

-

1. Сравнение методов пробоподготовки (на примере проб окисленной руды месторождения «Озерное»):

-

• микроволновая пробоподготовка (MARS™) — навески массой 0.200 г обрабатывались смесью концентрированных кислот HCl:HNO₃ (соотношение 3:1) в

тефлоновых реакционных сосудах Xpress Plus по оптимизированной программе разложения. Время полного разложения без остатка составило 15 мин;

-

• термическая пробоподготовка — выполнялась по методике МА ИАЦ, основанной на кислотном разложении при нагреве на песчаной бане или плитке с последующим осаждением нерастворимого остатка (без стадии фильтрации и сплавления с использованием одноразовых пробирок).

-

2. Результат сравнения. Анализ полученных растворов, как методом ИСП-АЭС, так и ААС, однозначно показал статистически значимо более высокую степень извлечения целевых элементов (включая Pb, Zn и др.) из матрицы окисленной руды при использовании микроволновой пробоподготовки. Это прямо указывает на ее преимущественную эффективность в разрушении сложной минеральной матрицы и переходе элементов в раствор по сравнению с термическим нагревом, что критически важно для точности последующего количественного определения.

-

3. Сравнение аналитических методов (ИСП-АЭС и ААС). Анализ одних и тех же растворов (после микроволновой пробоподготовки) выявил систематически более высокие значения концентраций, получаемые методом ИСП-АЭС по сравнению с результатами ААС.

Причиной расхождения результатов являются фундаментальные различия в принципах методов и их аналитических возможностях. ИСП-АЭС как метод, основанный на измерении интенсивности эмиссионных линий возбужденных в высокотемпературной плазме ионов/атомов, обладает существенно более высокой чувствительностью и широким линейным динамическим диапазоном для большинства элементов, особенно металлов, по сравнению с ААС, где измеряется поглощение резонансного излучения атомами в основном состоянии в более низкотемпературном пламени или графитовой кювете.

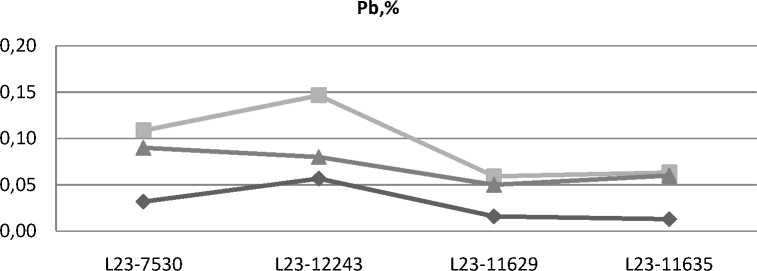

Сравнение результатов ААС для проб окисленной руды, подготовленных микроволновым методом и методом термического нагрева, выявило кардинальное влияние типа пробоподготовки на определяемые содержания.

Применение микроволновой пробоподготовки привело к значительному увеличению регистрируемых концентраций при анализе на ААС. Для свинца (Pb) в ряде проб это увеличение достигало 150% по сравнению с результатами, полученными после термической пробоподготовки по методике МА ИАЦ. Это служит прямым доказательством неполного извлечения элемента при термическом способе.

Механизм преимущества микроволновой пробоподготовки. Суть метода заключается в воздействии на пробу проникающего микроволнового излучения (обычно частотой 2.45 ГГц), вызывающего мгновенный объемный и однородный нагрев по всему объему смеси «проба — кислота» за счет диэлектрических потерь и ионной проводимости. Это обеспечивает более быстрое и полное протекание реакций разложения, эффективное разрушение устойчивых минеральных фаз в сложной матрице руды, минимизацию потерь летучих элементов и снижение риска контаминации, повторяемость и управляемость процесса благодаря точному контролю температуры и давления в закрытых сосудах.

Результат — максимально полное высвобождение определяемых элементов в раствор, что подтверждается экспериментальными данными по извлечению и является залогом достоверности и точности конечных результатов элементного 28

анализа, особенно для геологических материалов со сложным составом. Таким образом, микроволновая пробоподготовка рекомендована как предпочтительный метод для проб, требующих полного разложения без остатка, таких как окисленные и сульфидные руды, почвы, донные отложения и другие объекты с трудно-разлагаемой матрицей.

Таблица 4

Сравнение результатов анализа окисленной руды

|

Проба |

Pb,% |

||

|

ААС, термический нагрев |

ICP, микроволновое разложение |

ААС, микроволновое разложение |

|

|

L23-7530 |

0,03 |

0,11 |

0,09 |

|

L23-12243 |

0,06 |

0,15 |

0,08 |

|

L23-11629 |

0,02 |

0,06 |

0,05 |

|

L23-11635 |

0,01 |

0,06 |

0,06 |

— ICP, — Аттестованные значения

Рис. 3. График зависимости результатов анализа Pb окисленной руды

Сравнение результатов анализа окисленной руды

Таблица 5

|

Проба |

Zn,% |

||

|

ААС, термический нагрев |

ICP, микроволновое разложение |

ААС, микроволновое разложение |

|

|

L23-7530 |

0,31 |

0,35 |

0,34 |

|

L23-12243 |

0,16 |

0,16 |

0,21 |

|

L23-11629 |

0,02 |

0,32 |

0,30 |

|

L23-11635 |

0,02 |

0,14 |

0,15 |

— ICP, — Аттестованные значения

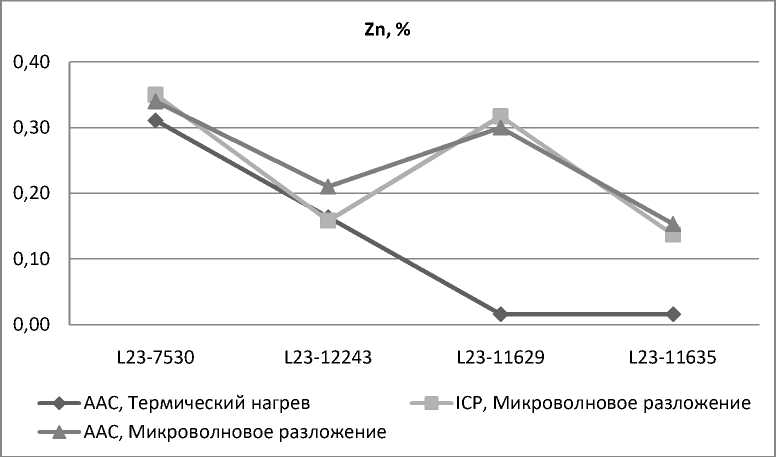

Рис. 4. График зависимости результатов анализа Zn окисленной руды

Элементный анализ окисленных руд на содержание цинка также продемонстрировал существенное преимущество микроволновой пробоподготовки по показателю извлечения элемента (рис. 4). При использовании термического нагрева в ряде проб были получены неудовлетворительные и статистически недостоверные результаты. Это выражалось в значительном расхождении между параллельными определениями, высокой относительной погрешности или невозможности точно определить концентрации, близкие к нижней границе количественного определения метода. Данное наблюдение свидетельствует о том, что для достоверного количественного определения низких содержаний цинка в матрице окисленных руд микроволновая пробоподготовка является важной и предпочтительной методикой. Она обеспечивает более полный переход цинка в раствор, что принципиально необходимо для достижения требуемой точности и правильности анализа при работе с trace-level концентрациями.

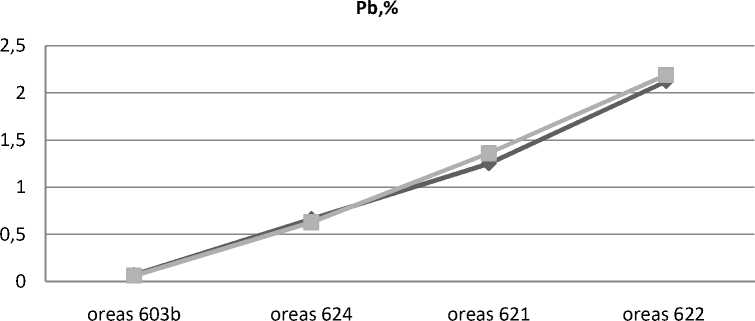

В отличие от окисленных руд анализ сульфидных руд на содержание свинца показал значительно лучшую сходимость результатов, полученных после применения как микроволновой, так и термической пробоподготовки (рис. 5). Статистическая обработка данных между параллельными пробами подтвердила высокую степень согласованности определяемых концентраций свинца. Сравнительный анализ эффективности методов пробоподготовки для данного типа руды и элемента позволяет сделать вывод о практической равноценности термического нагрева и микроволнового разложения при количественной оценке содержания свинца. Оба метода обеспечивают приемлемую и сопоставимую степень извлечения Pb из сульфидной матрицы, достаточную для получения воспроизводимых и аналитически значимых результатов. Следовательно, при анализе сульфидных руд на свинец выбор метода пробоподготовки может определяться другими факторами, такими как производительность лаборатории, доступность оборудования или требования к общему времени анализа, без существенного ущерба для точности определения целевого элемента.

♦ ААС, Термический нагрев И ICP, Микроволновое разложение

А ААС; Микроволновое разложение

Рис. 5. График зависимости результатов анализа Pb сульфидной руды

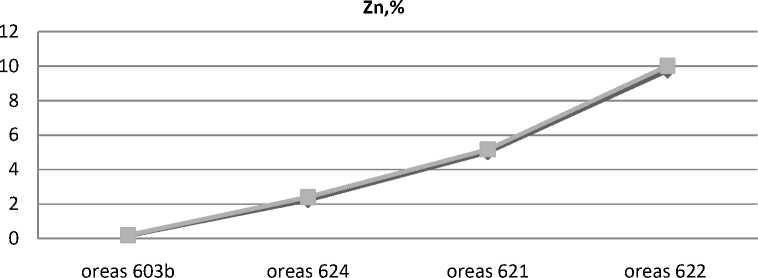

Сравнительный анализ результатов количественного определения цинка в сульфидных рудах, полученных методом атомно-абсорбционной спектроскопии с пробоподготовкой термическим нагревом и методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой после микроволнового разложения, выявил следующие зависимости: величина расхождения между результатами, полученными двумя методами (ААС/термический нагрев против ИСП-АЭС/микроволновая пробоподготовка), прямо коррелирует с содержанием цинка в руде. С увеличением массовой доли Zn наблюдается рост абсолютной и относительной ошибки в определяемых концентрациях.

Анализ данных показал устойчивое систематическое завышение результатов, регистрируемых методом ААС в сочетании с термической пробоподготовкой, по сравнению с эталонными значениями ИСП-АЭС после микроволного разложения. Эта тенденция прослеживается во всем исследованном диапазоне концентраций.

В диапазоне содержания цинка, превышающих 10 массовых процентов, погрешность метода ААС/термический нагрев достигает величин, неприемлемых для точного количественного анализа.

Таким образом, обнаруженная закономерность систематического завышения результатов ААС при высоких (>10%) содержаниях Zn в сульфидных рудах, подвергнутых термической пробоподготовке, указывает на существенное ограничение применимости данного сочетания методов для достоверного анализа богатых цинком проб (рис. 6). Полученные данные обосновывают необходимость обязательной верификации результатов определения высоких концентраций цинка, полученных методом ААС с термической пробоподготовкой, с использованием альтернативных, более селективных и точных методов анализа. В качестве таких методов могут быть рекомендованы комплексонометрическое титрование (комплексометрия) и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА).

Рис. 6. График зависимости результатов анализа Zn сульфидной руды

В результате сравнительного анализа были изучены и сопоставлены полученные данные об элементном составе проб. Оценивались точность и надежность обоих методов, а также их способность к количественному анализу и идентификации различных элементов. Это сравнение позволило выявить преимущества и ограничения каждого метода в рамках данного исследования.

Заключение

В рамках настоящего исследования проведена оптимизация методических условий количественного определения металлов (свинца и цинка) методом атомно-абсорбционной спектрометрии применительно к рудам полиметаллического месторождения «Озерное». Ключевым аспектом данного исследования стало сравнительное изучение влияния различных методов пробоподготовки (микроволнового разложения и термического нагрева) на точность, воспроизводимость и эффективность извлечения целевых элементов.

Осуществлены адаптация и внедрение методики МА ИАЦ-49/01.00057/2013 [5] в условиях химико-аналитической лаборатории «Озерное». Проведена комплексная оценка качества получаемых результатов (правильность, прецизионность) с использованием стандартных образцов (OREAS) и статистических методов контроля (карты Шухарта). Подтверждено, что эта методика обеспечивает получение данных, оптимальных по точности, при сохранении высокой производительности (до 288 проб в сутки).

Микроволновая пробоподготовка показала явное преимущество перед методом термического нагрева. Установлено, что микроволновая пробоподготовка обеспечивает статистически значимо более высокую степень извлечения элементов (Pb, Zn) из сложной матрицы окисленных руд.

Для свинца (Pb) в ряде проб зафиксировано увеличение регистрируемой концентрации до 150% по результатам ААС по сравнению с термической пробопод-

И. А. Павлов, Б. О. Цыренов, В. Л. Убугунов, Э. Т. Павлова. Оптимизация условий количественного определения свинца и цинка в твердых веществах минерального… готовкой, что однозначно свидетельствует о более полном переходе элемента в раствор.

Для количественного определения свинца в сульфидных рудах оба метода пробоподготовки показали сопоставимую и удовлетворительную сходимость результатов (рис. 7). При этом метод термического нагрева рекомендован как предпочтительный в силу его более высокой производительности и меньшей трудоемкости при сохранении требуемой точности.

При анализе сульфидных руд на цинк выявлено принципиальное ограничение методов ААС и ИСП-АЭС для высоких содержаний (более 10 массовых процентов). Наблюдалось прогрессирующее расхождение и систематическое завышение результатов ААС с термической пробоподготовкой по сравнению с ИСП-АЭС/Микроволновой пробоподготовкой. Это доказывает необходимость применения альтернативных методов (комплексонометрическое титрование или РФА) для достоверного количественного определения цинка в богатых сульфидных пробах.

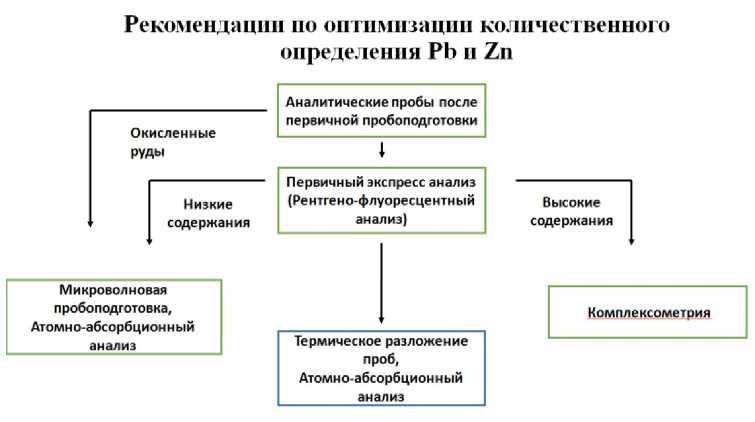

На основании комплексного анализа полученных данных разработаны и представлены детальные рекомендации к оптимизированной схеме анализа геологических проб месторождения «Озерное», учитывающие тип руды, определяемый элемент, ожидаемый уровень содержания, требуемые параметры производительности и точности (рис. 7).

Рис. 7. Схема (рекомендации) оптимизации количественного определения Pb и Zn

Согласно разработанной схеме первоначальный этап анализа рудных проб предусматривает использование рентгено-флуоресцентного анализа (РФА) для экспрессного определения приблизительного содержания металлов. Анализ окисленных руд и проб с низкими концентрациями металлов осуществляется методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) с применением микроволновой пробоподготовки. Пробы, характеризующиеся высоким содержанием металлов, анализируют неспектральными методами, в частности комплексометрией. Для проб со средним содержанием металлов (свинец 1–5%, цинк 2–15%)

используется метод ААС с предварительным термическим кислотным разложением пробы.