Опыт антропологического сопоставления древнего и современного населения Новгородской области

Автор: Балуева Т.С., Веселовская Е.В., Рассказова А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 3 (43), 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному исследованию краниологической серии русского населения XIV-XVII вв. из с. Катунки Нижегородской обл. С целью изучения процессов изменчивости и адаптации на базе предпринятой палеореконструкции проведено сопоставление с современными русскими этой же территории. Недавно разработанная уникальная методика «словесного портрета» позволяет на основе черепа получить не только скульптурный или графический портрет, но и достаточно полную антропологическую характеристику внешнего облика. Предложена новая методика оценки асимметрии лицевого отдела черепа, изученные признаки проанализированы в сравнительном аспекте. Всесторонне охарактеризована внутригрупповая вариабельность данной серии, отмечается преемственность современного и древнего населения на данной территории, где от средневековья до современности имел место выраженный процесс грацилизации размеров головы.

Антропологическая реконструкция, восстановление лица на основе черепа, краниологическая и краниоскопическая характеристика, асимметрия черепа

Короткий адрес: https://sciup.org/14522799

IDR: 14522799 | УДК: 572.76

Текст обзорной статьи Опыт антропологического сопоставления древнего и современного населения Новгородской области

Применение антропологической реконструкции при работе с сериями черепов дает уникальную возможность получать характеристику целой популяции в терминах антропометрии и антропоскопии живого лица. Такого рода палеореконструкция существенно обогащает методы сопоставления древнего и современного населения при изучении этногенетических процессов. Сочетание графического или скульптурного изображения лица с его описательной характеристикой позволяет осветить такие аспекты изменчивости, которые невозможно обсуждать в рамках традиционных палеоантропологических, популяци- онно-генетических и молекулярно-биологических исследований. Комплексный подход поможет решить проблему восстановления антропологических черт внешнего облика представителей древних популяций, где возможна непосредственная фиксация лишь краниологических признаков.

Целью настоящего исследования было проследить хронологическую изменчивость внешнего облика славянского населения на территории Нижегородской обл. путем сопоставления портретов и морфологических характеристик лица, полученных в ходе палеореконструкции популяции с. Катунки XIV–XVII вв., со средними значениями соответствующих параметров современного населения этой же территории.

Сотрудники Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН постоянно ведут научные исследования по совершенствованию метода восстановления внешности

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (43) 2010

по черепу, используя современные методики сбора и обработки данных. Работа ведется по двум основным направлениям. Первое касается изучения распределения толщины мягких покровов на различных участках лица у представителей разных этнических и половозрастных групп. Ранее стандарты получали либо путем измерения трупного материала, либо по рентгенограммам головы. Вполне понятно, что они далеко не точны. Нами же толщина мягких тканей измерялась с помощью эхоофтальмологической аппаратуры на живых людях. Это стало важным шагом вперед в уточнении методики воспроизведения черт внешности по черепу. Ультразвук абсолютно безвреден для человека, что позволило собрать обширный статистически достоверный материал. Таким образом, к настоящему времени в лаборатории создан банк данных по толщине мягких покровов на различных участках лица у представителей разных этнических групп [Веселовская, 1997].

Вторым направлением является поиск закономерностей соответствия отдельных размеров и элементов лица подлежащим костным структурам. Для этой цели была разработана специальная программа измерения и описания живого лица, с помощью которой обследовано несколько контрастных в этническом отношении групп. В результате удалось установить ряд зависимостей, позволяющих с достаточно большой точностью воспроизводить такие индивидуальные характеристики лица, как ширина носа и рта, высота уха, особенности строения глазной области и т.д. [Балуева, Веселовская, 2004]. Получены уравнения регрессии, с помощью которых, используя черепные характеристики, можно рассчитывать отдельные элементы живого лица. Установлено, что зависимости между физиономическими признаками и соответствующими им структурами черепа являются в общих чертах схожими для европеоидов и монголоидов, а также для мужчин и женщин [Балуева, Дерябин, 1998; Веселовская, 1997]. Таким образом, элементы внешности полностью зависят от их костной основы, и именно индивидуальность черепа отражает своеобразие лица.

В результате многолетних многоплановых исследований была создана программа краниофациального соответствия, представляющая собой алгоритм перехода от измерительных и описательных признаков черепа к соответствующим характеристикам лица [Балуева, Веселовская, 2004]. Ее применение позволяет не только значительно уточнить метод графического и скульптурного воспроизведения черт внешности, но и вооружает антропологов уникальной методикой «словесного портрета», с помощью которой по черепу можно получить «прижизненную» антропологическую характеристику лица.

Для разработки программы краниофациального соответствия были изучены статистические законо- мерности соотносительной изменчивости метрических и неметрических характеристик черепа и соответствующих элементов живого лица. Отобраны эффективно работающие признаки. Комплекс размерных характеристик был разделен на три категории согласно различным подходам к их прогнозированию на живом лице [Там же]. К первой отнесены размеры, которые можно получить из краниометрических путем простого сложения с толщиной мягких тканей на соответствующих участках. Вторую категорию составили размеры, примерно равные соответствующим на черепе. В третью включены признаки головы, не имеющие прямых аналогов на черепе. К таковым относятся высота и ширина ушной раковины, ширина носа и рта, размеры глазной щели и т.п. Во внешнем облике они играют далеко не последнюю роль. Поэтому важен поиск любых взаимосвязей, позволяющих уточнить реконструкцию данных отделов. На основе многомерного корреляционного и регрессионного анализа антропологических групп были получены уравнения регрессии, которые можно использовать при восстановлении размерных характеристик третьей категории для европеоидных популяций (табл. 1). Высоту лба мы рекомендуем рассчитывать как разницу между физиономической и морфологической высотами лица.

В отношении вариантов описательных признаков, вошедших в программу краниофациального соответствия, мы опирались на многолетние исследования их зависимости от костной основы, которые проводили как по рентгенограммам головы, так и с применением особых техник на живом лице. При работе с криминалистическим материалом мы имели уникальную возможность анализировать соответствие внешнего проявления отдельных черт и элементов лица их костным структурам, т.к. в нашем распоряжении были черепа и прижизненные фотографии тех же самых лиц [Балуева, Веселовская, 2006].

Важной индивидуальной особенностью внешности является асимметрия лица, которая играет большую роль в неповторимости индивидуального облика каждого человека. В лаборатории начаты исследования асимметрии с целью воспроизведения особенностей ее выраженности при восстановлении лица на основе черепа.

Материалы и методы

Было проведено комплексное исследование серии черепов XIV–XVII вв., обнаруженных в 2007 г. на территории кладбища возле собора Рождества Пресвятой Богородицы с. Катунки Нижегородской обл. Судя по характеру обряда погребения и найденного в могилах инвентаря, все погребенные русские.

Таблица 1. Прогнозирование признаков живого лица, регрессионный анализ

|

Прогнозируемый признак на лице |

Признак на черепе |

Уравнение регрессии |

|

Физиономическая высота лица (ФВЛ) |

Морфологическая высота лица (МВЛ) |

ФВЛ = 90,515 + 0,748 × (МВЛ + 6 мм * ) ФВЛ = 86,357 + 0,746 × (МВЛ + 6 мм * ) |

|

Высота уха (ВУ) |

То же |

ВУ = 55,488 + 0,073 × (МВЛ + 6 мм * ) ВУ = 45,650 + 0,110 × (МВЛ + 6 мм * ) |

|

Ширина носа (ШН) |

Ширина между клыковыми точками (ШМК) |

ШН = 18,035 + 0,444 × ШМК ШН = 17,390 + 0,424 × ШМК |

|

Ширина между носогубными складками (ШМН-ГС) |

То же |

ШМН-ГС = 21,744 + 0,843 × ШМК ШМН-ГС = 19,607 + 0,805 × ШМК |

|

Ширина фильтра (ШФ) |

» |

ШФ = 7,295 + 0,118 × ШМК ШФ = 2,792 + 0,202 × ШМК |

|

Ширина рта (ШР) |

Ширина зубной дуги по Pm2– Pm2 (ШМРm2) |

ШР = 21,817 + 0,700 × ШМРm2 ШР = 27,905 + 0,512 × ШМРm2 |

Примечание : первое уравнение для мужчин, второе – для женщин.

*Толщина мягких тканей в точке гнатион.

Село Катунки находится на высоком берегу Волги, на окраине Нижегородской обл. в 75 км к северо-западу от Н. Новгорода и в 25 км к северо-западу от г. Городца. Этот район Поволжья заселялся в XIV в. Вплоть до XVII в. с. Катунки было административнодуховным центром Белгородья, но из-за своего географического положения неоднократно разорялось монголо-татарскими отрядами. Через село проходила дорога на Кострому и Ярославль, что создало благоприятные условия для развития торговли, поэтому в XVII в. Катунки уже входили в число наиболее развитых селений края. Это способствовало притоку населения из соседних регионов [Поляков, 2003].

Для работы использовались только черепа взрослых индивидуумов – 28 мужчин и 21 женщины в возрасте от 16 до 55 лет (более половины – старше 35 лет). При установлении возраста мы столкнулись с некоторыми трудностями. Возраст, определяемый по стертости зубов, часто был больше определяемого по зарастанию швов. Возможно, это объясняется питанием грубой пищей [Добровольская, 2005] и использованием зубов в определенных профессиональных целях в качестве «пятой руки» – стертость зубов значительная даже у очень молодых индивидуумов [Сурнина, 1969].

Обобщенные «словесные портреты» и размерные характеристики, полученные в ходе палеореконструкции, были сопоставлены со средними значениями соответствующих морфологических параметров современного русского населения. Использованы материалы, собранные Т.И. Алексеевой в 1955–1959 гг. в рамках программы Русской антропологической экспедиции, организованной Институтом этнографии

АН СССР и Антропологическим научно-исследовательским институтом Московского государственного университета, под руководством В.В. Бунака. Для сравнения была выбрана группа русского населения г. Городца Нижегородской обл., как наиболее близкая в территориальном отношении к исследованной выборке [Происхождение…, 1965].

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы TEST, разработанной в 1999 г. профессором Московского государственного университета В.Е. Дерябиным. Эта программа позволяет сравнивать индивидуальные характеристики исследуемых черепов с литературными данными по группам, где указываются только среднее значение признака, стандартное отклонение и число наблюдений. Достоверность различий оценивалась по t -критерию Стьюдента и критерию χ2 Пирсона.

Серия из с. Катунки представляет собой достаточно замкнутую популяцию, где можно предположить некоторую степень инбридинга, что могло отразиться на краниологическом материале. В связи с этим мужские черепа были проанализированы на предмет наличия асимметрии. Некоторые авторы связывают степень выраженности флуктуирующей асимметрии с воздействием наследственных и средовых факторов на популяционном и индивидуальном уровнях. Так, если она пониженная, то можно говорить о хорошей приспособленности к окружающей среде обитания и генетическом здоровье популяции. Таким образом, степень выраженности флуктуирующей асимметрии является чутким индикатором нестабильности развития под давлением экологического стресса [Leung et al., 2000; Polak, 2003].

Мы поставили перед собой задачу отобрать наиболее информативные и удобные параметры с целью разработки стандартной программы изучения асимметрии черепа. Было рассмотрено более 50 измерительных признаков. Размеры брали справа и слева. Коэффициенты асимметрии рассчитывали так же, как для живых людей, по формуле 2(Пр – Лев)/(Пр + Лев), где Пр – размер справа, Лев – размер слева [Leung et al., 2000]. Такой расчет позволяет избегать влияния абсолютных размеров на величину билатеральных колебаний и, суммируя коэффициенты по набору признаков, определять обобщенный показатель флуктуирующей асимметрии для индивидуума.

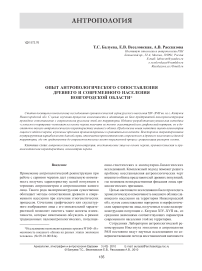

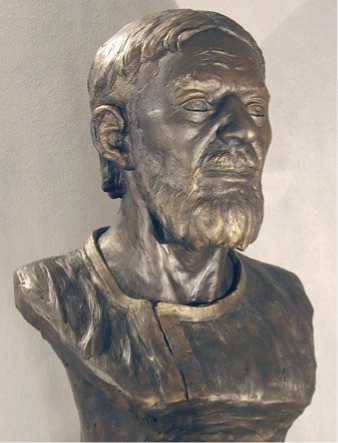

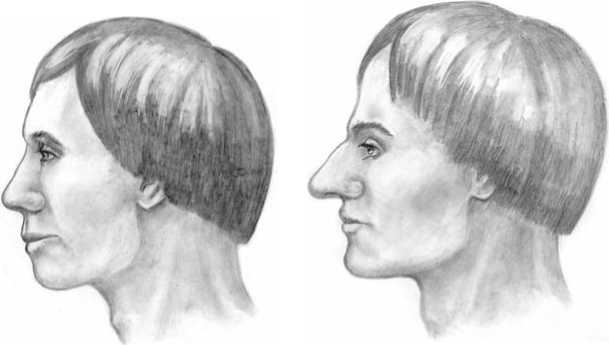

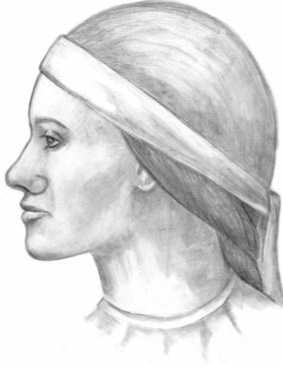

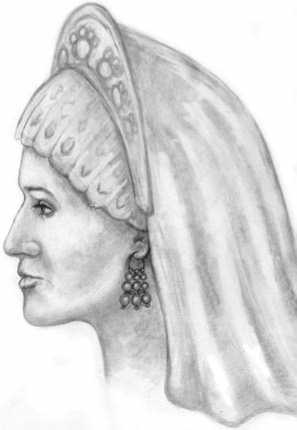

По шести черепам выборки были выполнены две скульптурные реконструкции (мужской череп № 2, женский № 1) и четыре графические (черепа № 6, 21, 25, 94), наглядно иллюстрирующие особенности внешнего облика жителей с. Катунки XVII в. (рис. 1–6).

Рис. 1. Скульптурная реконструкция по черепу мужчины № 2. Автор Е.В. Веселовская.

Рис. 2. Графическая реконструкция по черепу мужчины № 6.

Автор А.В. Рассказова.

Рис. 3. Графическая реконструкция по черепу мужчины № 21. Автор А.В. Рассказова.

Рис. 4. Скульптурная реконструкция по черепу женщины № 1. Автор Т.С. Балуева.

Рис. 5. Графическая реконструкция по черепу женщины № 25. Автор А.В. Рассказова.

Рис. 6. Графическая реконструкция по черепу женщины № 94. Автор А.В. Рассказова.

Таблица 2. Категории антропометрических признаков

|

Признак |

Малый |

Средний |

Большой |

|

Продольный диаметр |

Х < 190,13 Х < 180,92 |

190,13 ≤ Х ≤ 196,82 180,92 ≤ Х ≤ 186,45 |

Х > 196,82 Х > 186,45 |

|

Поперечный диаметр |

Х < 150,97 Х < 144,37 |

150,97 ≤ Х ≤ 157,41 144,37 ≤ Х ≤ 150,27 |

Х > 157,41 Х > 150,27 |

|

Наименьшая ширина лба |

Х < 106,47 Х < 98,94 |

106,47 ≤ Х ≤ 112,11 98,94 ≤ Х ≤ 108,77 |

Х > 112,11 Х > 108,77 |

|

Скуловой диаметр |

Х < 142,53 Х < 136,73 |

142,53 ≤ Х ≤ 149,98 136,73 ≤ Х ≤ 142,36 |

Х > 149,98 Х > 142,36 |

|

Нижнечелюстной диаметр |

Х < 109,57 Х < 102,39 |

109,57 ≤ Х ≤ 115,83 102,39 ≤ Х ≤ 107,79 |

Х > 115,83 Х > 107,79 |

|

Физиономическая высота лица |

Х < 183,78 Х < 171,41 |

183,78 ≤ Х ≤ 193,80 171,41 ≤ Х ≤ 179,35 |

Х > 193,80 Х > 179,35 |

|

Морфологическая высота лица |

Х < 123,90 Х < 112,38 |

123,90 ≤ Х ≤ 136,92 112,38 ≤ Х ≤ 124,70 |

Х > 136,92 Х > 124,70 |

|

Высота носа |

Х < 58,84 Х < 54,03 |

58,84 ≤ Х ≤ 62,97 54,03 ≤ Х ≤ 57,96 |

Х > 62,97 Х > 57,96 |

|

Ширина носа |

Х < 36,03 Х < 32,62 |

36,03 ≤ Х ≤ 38,97 32,62 ≤ Х ≤ 35,14 |

Х > 38,97 Х > 35,14 |

|

Ширина рта |

Х < 57,46 Х < 50,71 |

57,46 ≤ Х ≤ 62,26 50,71 ≤ Х ≤ 54,68 |

Х > 62,26 Х > 54,68 |

Примечание : первые значения для мужчин, вторые – для женщин.

Обобщенные «словесные портреты» русского населения с. Катунки XIV–XVII вв.

Жители с. Катунки XIV–XVII вв. в целом характеризуются достаточным единообразием по форме головы и строению отдельных элементов лица. Многие из этих особенностей являются типичными для русских: лицо средней ширины, прямой или слабонаклонный лоб с мало выступающим надбровьем, небольшое преобладание высокого переносья и значительной вертикальной профилировки, прямое или слегка приподнятое основание носа, слабое или среднее развитие складки верхнего века [Происхождение…, 1965]*.

Для характеристики исследуемой популяции были созданы два обобщенных «словесных портрета», описывающие мужскую и женскую части выборки как живое население, которые сопоставлялись с градациями, разработанными нами для нужд антропологической реконструкции на современном населении среднеевропейского масштаба (табл. 2).

Мужчины характеризуются брахикефалией (головной указатель 83,5) при среднем значении продоль- ного диаметра и большом – поперечного (табл. 3). Скуловой и нижнечелюстной диаметры попадают в категорию средних величин. Высотные размерные характеристики лица (физиономическая и морфологическая высота) имеют средние значения. Отличительной чертой мужчин с. Катунки можно считать относительную узконосость (носовой указатель 54,8). Ширина рта не выходит за пределы средних значений.

По большинству описательных признаков мужская выборка демонстрирует средние показатели. Наблюдается несколько большее развитие складки верхнего века. При преобладании прямой спинки носа довольно часто встречаются выпуклые формы.

Женская выборка также характеризуется брахикефалией (головной указатель 84,0), продольный диаметр малый, поперечный большой (табл. 4). Большинство широтных и высотных размерных параметров имеют средние значения. Однако скуловой диаметр и ширина носа попадают в категорию малых величин.

Как и мужская выборка, женская по многим описательным признакам демонстрирует средние показатели. Также отмечается несколько большее развитие складки верхнего века. В отличие от мужских черепов, у женских при значительном преобладании прямой спинки носа вогнутая форма встречается чаще, чем выпуклая.

Таблица 3. Измерительные признаки у мужчин с. Катунки и г. Городца

|

Признак |

Катунки, N = 28 |

Городец, N = 82 |

t |

p |

||

|

Среднее |

S |

Среднее |

S |

|||

|

Продольный диаметр |

189,7 |

6,1 |

189,1 |

5,6 |

0,517 |

0,303 |

|

Поперечный диаметр |

157,1 |

7,2 |

150,9 |

5,0 |

6,128 |

0,000 |

|

Головной указатель |

82,8 |

3,6 |

80,4 |

3,1 |

4,381 |

0,000 |

|

Ширина лба |

108,8 |

4,4 |

106,8 |

4,0 |

2,226 |

0,014 |

|

Скуловой диаметр |

142,5 |

5,6 |

138,1 |

5,1 |

3,853 |

0,000 |

|

Нижнечелюстной диаметр |

113,3 |

7,2 |

108,5 |

5,3 |

3,252 |

0,001 |

|

Физиономическая высота лица |

183,8 |

6,3 |

184,8 |

8,7 |

0,653 |

0,258 |

|

Морфологическая высота лица |

125,1 |

7,8 |

126,5 |

6,5 |

0,935 |

0,176 |

|

Лицевой указатель |

87,8 |

5,1 |

91,7 |

5,2 |

3,442 |

0,000 |

|

Высота носа |

60,8 |

3,2 |

55,0 |

3,6 |

6,831 |

0,000 |

|

Ширина носа |

33,2 |

1,0 |

34,5 |

2,1 |

4,328 |

0,000 |

|

Носовой указатель |

54,8 |

3,3 |

63,0 |

5,7 |

9,254 |

0,000 |

|

Ширина рта |

57,6 |

2,5 |

51,2 |

2,9 |

10,423 |

0,000 |

Таблица 4. Измерительные признаки у женщин с. Катунки и г. Городца

|

Признак |

Катунки, N = 21 |

Городец, N = 78 |

t |

p |

||

|

Среднее |

S |

Среднее |

S |

|||

|

Продольный диаметр |

179,3 |

5,5 |

178,6 |

6,4 |

0,457 |

0,324 |

|

Поперечный диаметр |

148,5 |

4,0 |

146,2 |

4,0 |

4,372 |

0,000 |

|

Головной указатель |

82,8 |

3,6 |

81,9 |

3,2 |

2,599 |

0,005 |

|

Ширина лба |

104,4 |

3,1 |

103,9 |

4,0 |

0,530 |

0,298 |

|

Скуловой диаметр |

135,4 |

5,1 |

132,2 |

5,9 |

2,254 |

0,013 |

|

Нижнечелюстной диаметр |

106,1 |

6,3 |

100,0 |

4,6 |

4,176 |

0,000 |

|

Физиономическая высота лица |

175,4 |

3,6 |

173,3 |

7,5 |

1,732 |

0,044 |

|

Морфологическая высота лица |

119,3 |

4,7 |

116,3 |

5,7 |

2,240 |

0,014 |

|

Лицевой указатель |

88,2 |

4,2 |

88,2 |

4,2 |

0 |

0,500 |

|

Высота носа |

59,5 |

2,3 |

51,3 |

3,6 |

12,751 |

0,000 |

|

Ширина носа |

30,9 |

1,0 |

31,7 |

2,0 |

2,556 |

0,006 |

|

Носовой указатель |

51,99 |

1,8 |

62,1 |

5,1 |

14,461 |

0,002 |

|

Ширина рта |

53,1 |

1,9 |

47,6 |

2,8 |

10,620 |

0,000 |

Антропологическое сопоставление популяции с. Катунки с современным населением г. Городца

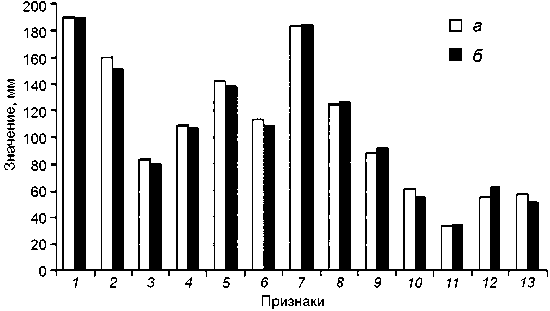

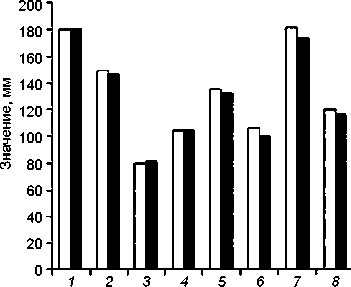

Сопоставление антропологических характеристик популяции с. Катунки и современного населения г. Го-родца показало достаточно выраженную тенденцию к грацилизации размеров головы. По большинству размерных параметров различия между сравниваемыми группами достоверны (см. табл. 3 и 4). Они не коснулись лишь продольного диаметра и физиономической высоты лица у обоих полов, а также морфологической высоты лица у мужчин и ширины лба у женщин. При анализе табл. 3, 4 и рис. 7, 8 отчетливо видно, что и мужчины, и женщины с. Катунки характеризуются большей массивностью по сравнению с современным населением. Их широтные размерные характеристики лица попадают в категории средних и достоверно превышают таковые жителей г. Городца. Только ширина носа и связанный с ней носовой указатель у современного населения больше, чем у реконструированной популяции. И для мужчин, и для женщин эта разница составляет всего 1 мм и, возможно, объясняется расширением со временем круга брачных связей, в т.ч. за счет татар, которые уже в XVII в. компактно проживали в с. Медяны, находящемся недалеко от с. Катунки. По высотным размерам (физиономическая и морфологическая высоты лица, высота носа) анализируемая выборка не выходит за пределы средних значений по среднеевропеоидному масштабу.

Интересно, что и по описательным характеристикам достоверные различия у мужчин и женщин касаются практически одних и тех же признаков – это складка верхнего века, наклон лба, выступание подбородка, высота переносья, общий профиль спинки носа и профиль костной части носа (табл. 5, 6). При преобладании слабого развития складки верхнего века у сравниваемых групп частота встречаемости ее среднего развития больше у популяции с. Ка-тунки, а отсутствие данного признака более характерно для современного населения г. Го-родца. У большинства мужчин обеих выборок средние значения наклона лба, но у катункин-ских чаще встречается сильный наклон, а у городецких – слабый. Женщины Городца имеют преимущественно слабый наклон лба, а Ка-тунок – средний. При преобладании средних значений высоты переносья в сравниваемых группах у мужчин с. Катунки чаще встречается высокое переносье, а у женщин – низкое. Городецкое население имеет в основном прямой профиль костной части спинки носа, а катунское – вогнутый. Общий профиль спин- ки носа в обеих выборках также преимущественно прямой, но у мужчин чаще встречаются выпуклые формы, а у женщин – вогнутые. У большинства мужчин и женщин сравниваемых групп подбородок прямой, при этом в популяции с. Катунки чаще встречаются выступающие формы, а у населения г. Городца – скошенные.

Однако по горизонтальной профилировке лица и по развитию надбровья между населением с. Катунки и г. Городца достоверных различий не наблюдается.

В целом можно говорить о процессе грацилизации признаков лица и черепа, происходившем от средне- вековья до современности, при этом учитывая метисацию с пришлым населением.

Характеристика асимметрии мужской краниологической серии из с. Катунки

Первоначально было выбрано 50 размеров между краниометрическими точками, соответствующими

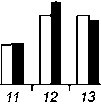

Рис. 7. Графическая иллюстрация сравнительного анализа измерительных признаков у мужчин с. Катунки ( а ) и г. Городца ( б ).

1 – продольный диаметр; 2 – поперечный диаметр; 3 – головной указатель; 4 – ширина лба; 5 – скуловой диаметр; 6 – нижнечелюстной диаметр; 7 – физиономическая высота лица; 8 – морфологическая высота лица; 9 – лицевой указатель; 10 – высота носа; 11 – ширина носа; 12 – носовой указатель;

13 – ширина рта.

Признаки

Рис. 8. Графическая иллюстрация сравнительного анализа измерительных признаков у женщин с. Катунки ( а ) и г. Городца ( б ). Усл. обозн. см. рис. 7.

стандартной номенклатуре [Martin, 1928; Алексеев, Дебец, 1964]. Для более детальной характеристики добавлены четыре дополнительные точки: MN – мак-сило-назале, точка на пересечении носолобного и носочелюстного швов; N1 – точка пересечения носового и носолобного швов (при симметричном строении этой области совпадает с nasion); ZTs и ZTi – зиго- темпорале соответственно верхняя и нижняя, точки на скуловисочном шве скуловой дуги. В процессе работы мы отказались от части признаков по причине либо несовпадения результатов измерения разными исследователями, либо частого отсутствия отдельных участков на разрушенных черепах. Также из анализа были исключены признаки, расчет коэффициента асимметрии по которым основывался менее чем на 16 случаях. Следует сказать, что выводы, сделанные

Таблица 5. Описательные признаки населения с. Катунки и г. Городца

|

Признак |

Балл |

Мужчины, % |

Женщины, % |

||

|

Катунки |

Городец |

Катунки |

Городец |

||

|

Складка века |

Отсутствует (0) |

14,3 |

17 |

9,5 |

22,1 |

|

Слабая (1) |

65,7 |

80,5 |

71,4 |

76,6 |

|

|

Средняя (2) |

20 |

2,5 |

19,1 |

1,3 |

|

|

Сильная (3) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Наклон лба |

Сильный (1) |

25 |

1,2 |

0 |

0 |

|

Средний (2) |

67,9 |

69,5 |

71 |

28,6 |

|

|

Слабый (3) |

7,1 |

29,3 |

29 |

71,4 |

|

|

Развитие надбровья |

Слабое (1) |

14,2 |

37,8 |

100 |

96,1 |

|

Среднее (2) |

78,7 |

58,6 |

0 |

3,9 |

|

|

Сильное (3) |

7,1 |

3,6 |

0 |

0 |

|

|

Горизонтальная профилировка лица |

Слабая (1) |

3,6 |

1,2 |

0 |

0 |

|

Средняя (2) |

89,3 |

95,1 |

100 |

98,7 |

|

|

Сильная (3) |

7,1 |

3,7 |

0 |

1,3 |

|

|

Выступание подбородка |

Скошенный (1) |

3,6 |

24,4 |

0 |

11,7 |

|

Прямой (2) |

64,3 |

74,4 |

90,5 |

87 |

|

|

Выступающий (3) |

32,1 |

1,2 |

9,5 |

1,3 |

|

|

Высота переносья |

Низкое (1) |

0 |

0 |

19 |

0 |

|

Среднее (2) |

71,5 |

95,1 |

81 |

100 |

|

|

Высокое (3) |

28,5 |

4,9 |

0 |

0 |

|

|

Поперечный профиль спинки носа |

Плоский (1) |

0 |

0 |

9,5 |

0 |

|

Средний (2) |

84,7 |

95,1 |

90,5 |

100 |

|

|

Высокий (3) |

15,3 |

4,9 |

0 |

0 |

|

|

Общий профиль спинки носа |

Вогнутый (1) |

15,4 |

9,7 |

9,5 |

37,6 |

|

Прямой (2) |

50 |

74,4 |

85,7 |

53,3 |

|

|

Выпуклый (3) |

34,6 |

15,9 |

4,8 |

9,1 |

|

|

Профиль костной части спинки носа |

Вогнутый (1) |

53,8 |

0 |

81 |

2,6 |

|

Прямой (2) |

27 |

85,3 |

19 |

89,6 |

|

|

Выпуклый (3) |

19,2 |

14,7 |

0 |

7,8 |

|

Таблица 6. Оценка различий описательных признаков населения с. Катунки и г. Городца

В табл. 7 приведены усредненные значения коэффициентов асимметрии, рассчитанные с учетом знака (КА) и без учета (МКА). Напомним, что КА принимает отрицательное значение, если величина измеряемого расстояния больше на левой стороне черепа. Различают асимметрию направленную и флуктуирующую. Как известно, совершенной билатеральной асимметрии в природе не существует, тем более нет на Земле ни одного человека с полностью идентичной левой и правой половинами лица или фигуры. Но если у большинства представителей популяции какой-то размер больше справа (или слева), то это называют направленной асимметрией. А когда отмечается примерно одинаковое количество людей с превышением как правого, так и левого размера, то говорят о флуктуирующей асимметрии, и в таком случае коэффициент асимметрии, рассчитанный с учетом знака, усредненный по всем особям популяции, будет мало отличаться от 0.

Как видно из табл. 7, большинство наших признаков продемонстрировало очень малые значения КА, за исключением двух параметров: SS-CH (аналог высоты крыла носа на черепе) и N1-MF (размер, маркирующий сдвиг места пересечения носового и носолобного швов в сторону от сагиттали), причем первый был больше справа, а второй – слева (отрицательное значение коэффициента). В целом можно констатировать, что комплекс выбранных размеров подвержен флуктуирующей изменчивости.

Коэффициент асимметрии, усредненный по модулям индивидуальных коэффициентов (МКА), регистрирует уровень выраженности билатеральных колебаний конкретного признака вне зависимости от их направленности. В нашем случае максимальное значение было получено для глубины клыковой ямки. Это особенно интересно, если учесть малую величину КА данного признака. Судя по всему, он может служить надежным маркером степени флуктуирующей асимметрии в целом. Также большие величины МКА продемонстрировали параметры, отклоняющиеся в сторону направленной асимметрии (N1-MF и SS-CH).

Можно отметить высокие значения МКА для группы расстояний от точек сфенион и кротафион до точек максило-фронтальной области (SPHN-FT, SPHN-FMT, SPHN-FMO, K-FT, K-FMT, K-FMO), а также большие величины параметров SP-K и FMO-FMT. Интересно, что другие расстояния от этих же точек, например, до зигомаксиларе или брегмы незначительно отличались на правой и левой сторонах черепа. Что касается нижней челюсти, то, к сожалению, лишь по небольшому числу признаков удалось получить парные измерения. Здесь можно говорить о повышенной асимметричности толщины тела на уровне М1-М2.

Таблица 7. Коэффициенты асимметрии краниологических признаков серии из с. Катунки

|

Признак |

N |

КА × 100 |

МКА × 100 |

|

Высота орбиты |

21 |

1,23 |

1,67 |

|

Ширина орбиты |

23 |

1,32 |

2,36 |

|

Высота крыла носа SS-CH |

24 |

6,69 |

9,47 |

|

Глубина клыковой ямки |

20 |

1,00 |

26,20 |

|

Высота скул |

23 |

0,44 |

4,62 |

|

SS-ZM |

21 |

–0,44 |

2,71 |

|

SS-Подглазничное отверстие |

23 |

0,01 |

2,79 |

|

N1-MF |

24 |

–5,20 |

10,86 |

|

N-FT |

23 |

2,23 |

2,76 |

|

N-FMO |

24 |

0,90 |

2,51 |

|

FMO-FMT |

22 |

0,91 |

7,01 |

|

ZTs-MN |

16 |

0,50 |

2,62 |

|

ZTs-FMO |

17 |

–3,19 |

5,81 |

|

ZTs-FMT |

16 |

0,50 |

4,22 |

|

SPHN-K |

17 |

1,27 |

7,06 |

|

SPHN-FT |

17 |

1,28 |

7,07 |

|

SPHN-FMT |

17 |

2,40 |

8,72 |

|

SPHN-FMO |

18 |

0,00 |

6,98 |

|

SPHN-BR |

19 |

0,04 |

1,87 |

|

SPHN-ZM |

17 |

–0,35 |

3,52 |

|

K-FT |

18 |

–1,38 |

5,81 |

|

K-FMT |

18 |

–1,47 |

6,93 |

|

K-FMO |

19 |

–0,66 |

5,52 |

|

K-BR |

20 |

0,12 |

1,87 |

|

N-K |

20 |

0,83 |

3,01 |

|

ZM-K |

18 |

0,00 |

4,49 |

|

PR-ZM |

17 |

–0,76 |

2,99 |

|

PR-Подглазничное отверстие |

17 |

0,60 |

2,13 |

|

MN-CO |

21 |

0,44 |

4,14 |

|

N-CO |

22 |

0,48 |

3,95 |

|

JU-ZM |

20 |

1,09 |

3,29 |

|

PO-ZM |

20 |

1,66 |

3,99 |

|

NL-ZM |

18 |

0,94 |

4,23 |

|

Ширина ветви |

16 |

0,40 |

2,65 |

|

Толщина ветви |

22 |

–2,14 |

6,11 |

|

Ml-GN |

23 |

2,23 |

3,51 |

В работе В.Ю. Бахолдиной, посвященной изменчивости признаков орбитной области, рассматриваются вопросы билатеральной асимметрии [2007]. Сравнимыми с нашими оказались лишь высота и ширина орбиты. По результатам изучения ок. 20 европеоидных серий исследовательница сделала вывод, что значения этих признаков слева несколько выше, чем справа, также она отметила тенденцию к большей асимметричности строения верхнеорбитного края по сравнению с нижнеорбитным. На нашем материале также выявляется тенденция к большей асимметрии, во всяком случае, максило-фронтальной области (SPHN-FT, SPHN-FMT, SPHN-FMO, K-FT, K-FMT, K-FMO, FMO-FMT). Однако превышения ширины и высоты левой орбиты над соответствующими размерами правой не наблюдается.

Заключение

В данной работе впервые применен комплексный подход к палеореконструкции замкнутой популяции, позволивший провести статистически обоснованное сопоставление древнего и современного населения в терминах антропоскопии и антропометрии живого лица. Основываясь на реконструкциях, дающих наглядное представление о физическом типе населения, и привлекая «словесные портреты», выполненные по каждому черепу с учетом индивидуальных размерных и описательных характеристик, включая асимметрию, мы получили достоверную картину внутригрупповой вариабельности изученной популяции.

При сопоставлении реконструированного и современного населения на фоне выявленной изменчивости можно говорить о преемственности между сравниваемыми популяциями, на что указывает однонаправленность произошедших изменений. Полученные нами результаты свидетельствуют о процессе граци-лизации, имевшем место на протяжении пяти-шести веков, и доказывают широкомасштабность этого процесса, охватившего большинство морфологических признаков головы.