Опыт апробации методики оценки эффективности межкультурных коммуникаций в образовании на примере программ международной студенческой мобильности

Автор: Воеводина Екатерина Владимировна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

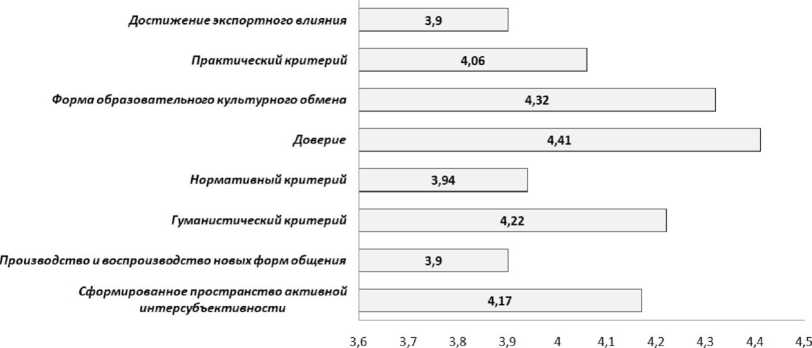

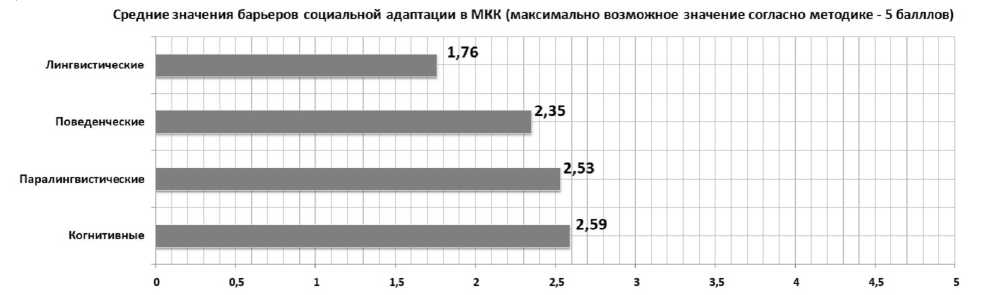

В статье проанализированы результаты апробации методики оценки эффективности межкультурных коммуникаций (далее - МКК) в образовании на примере программ международной студенческой мобильности в Финансовом университете при Правительстве РФ в 2021 году. Методика разработана в рамках научно-исследовательского проекта «Межкультурная коммуникация в глобальном мире: опыт моделирования и применения нового теоретико-методологического инструментария» с учетом феноменологического подхода и ABC-концепции культурного шока. Согласно принятой теоретической рамке, видообразующими признаками МКК являются различие и дефицит интерсубъективно разделяемых участниками коммуникаций ресурсов (языковых, перцептивных, инструментальных и когнитивных). В связи с этим уточняется понятие межкультурной компетентности в образовании как интегральной характеристики личности, обеспечивающей ресурсную готовность к эффективной МКК в условиях интерсубъективного взаимодействия и взаимопонимания с целью достижения поставленных участниками образовательных результатов. Методика базируется на 8 критериях эффективности МКК, позволяет провести количественную оценку результата МКК по 100-балльной шкале и диагностировать барьеры адаптации обучающихся. В результате апробации, в которой приняли участие 68 выпускников программ международной мобильности (внутренней и внешней), выявлено, что наименее эффективные показатели МКК в образовании связаны с производством и воспроизводством новых форм общения и достижением экспортного влияния. В соответствии с этим предложены практические рекомендации, касающиеся увеличения практик, способствующих восполнению дефицитов инструментальных ресурсов коммуникации и экспортного влияния образовательных программ. Выделены риски социальной адаптации иностранных студентов, обусловленные дефицитами МКК-компетентности в сфере образования: трудности понимания учебного материала, недостаточная уверенность при коммуникации со студентами и преподавателями вуза. Предложены рекомендации по использованию в деятельности образовательных учреждений телеколлабораций обучающихся с применением дистанционных технологий. Телеколлаборация рассматривается как инструмент совместного воспроизводства и интерпретации ресурсов МКК.

Высшее образование, иностранные обучающиеся, межкультурная коммуникация, межкультурная компетентность, культурный шок, критерии эффективности межкультурных коммуникаций

Короткий адрес: https://sciup.org/149140533

IDR: 149140533 | УДК: 316.7 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2021.4.7

Текст научной статьи Опыт апробации методики оценки эффективности межкультурных коммуникаций в образовании на примере программ международной студенческой мобильности

DOI:

Актуальность разработки практических методик оценки эффективности межкультурных коммуникаций (далее – МКК) в сфере образования обусловлена рядом глобальных тенденций – усилением процессов интернационализации и международной мобильности [Бедный 2016, 19], возрастанием значимости экспорта образования в экономической отрасли государств [Миронова, Тимченко 2020, 65]. Так, в России реализуется федеральный проект «Экспорт образования», согласно которому к 2025 г. должен быть сформирован механизм государственной поддержки продвижения российского образования за рубежом, а количество иностранных обучающихся – увеличено до 425 тыс. чел. При этом планируется трудоустройство не менее 5 % от общего количества иностранных выпускников по дефицитным направлениям подготовки в российских компаниях [Паспорт приоритетного проекта... web]. В общемировом пространстве усиливается значимость концепции справедливой, инклюзивной глобализации: поднимаются вопросы неравенства доступа к образованию, барьеров академической мобильности; укрепляются принципы инклюзии, честности, общности ценностей, уважения прав и достоинств личности [Fair Globalization... web].

Вместе с тем сфера образования испытывает на себе различные вызовы политического и экономического характера. О наличии определенных проблем свидетельствуют исследования адаптации иностранных студентов, демонстрирующие взаимосвязь «культурного шока» и отсева из вузов [Newsome, Cooper 2006, 196]. К данному обстоятельству нередко приводят различия в национальных образовательных экосистемах – организации образовательного процесса, оценке достижений, взаимодействия участников и т. д. Что касается нашей страны, то следует отметить, что почти 9 лет Россия находится под влиянием внешних санкций, что, безусловно, является дополнительным фактором, осложняющим межкультурные взаимодействия, в том числе в сфере образовательной мобильности. Остается приоритетной повестка создания благоприятного социокультурного климата для трудоустройства иностранных выпускников, поскольку, по словам руководителей университетов, не все из них готовы оставаться в России, как отмечает ректор РУДН В. Филиппов: «Это пока единицы, потому что в России нет такой культуры» [Клюй web].

Таким образом, актуальность изучения МКК в образовании обуславливается рядом тенденций и потребностей, в том числе формированием благоприятного имиджа государства в глобальном дискурсе через обучающихся как агентов «мягкого» влияния. Оценка эффективности МКК и возможных барьеров становится необходимым инструментом в практике университетов, позволяющим принимать оптимальные управленческие решения в данной сфере.

Описание исследования и методология

Теоретическая рамка. В глобальных статистических исследованиях студенческой мобильности употребляется понятие «международного студента» (International Student) как категории обучающихся, получивших предыдущее образование в другой стране, не являющиеся жителями своей нынешней страны обучения [International Student Mobility... web]. В связи с определением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сюда можно отнести разноцелевые группы обучающихся – бакалавров, магистрантов, аспирантов, постдоков, участников краткосрочных программ и стажировок. Вопросы их адаптации находятся в фокусе ряда исследований МКК по всему миру. Несмотря на существующие международные инструменты поддержки и локальные программы университетов, отмечается, что иностранные обучающиеся часто испытывают на себе трудности, которые могут приводить к отсеву из университетов [Newsome, Cooper 2006, 198]. Некоторые исследователи связывают это с дистрессом и затяжным культурным шоком в условиях пребывания в стране с отличными обычаями, культурой, окружающей средой, образом жизни и традициями [Saied 2012, 5]. Другие акцентируют внимание на поведен- ческих моделях и когнитивных стратегиях самих иностранных обучающихся, которые могут выступать в качестве фактора дезадаптации в принимающей культуре [Zhou, Topping, Todman 2008, 63].

С целью измерения эффективности МКК в образовании и диагностики возможных барьеров адаптации иностранных обучающихся в 2021 г. нами была разработана и апробирована методика, базирующаяся на феноменологическом подходе и ABC-концепции культурного шока (The ABC-Model of Culture Shock). За основу принято определение межкультурной коммуникации, согласно которому ее видообразующими признаками являются различие и дефицит интерсубъективно разделяемых участниками коммуникаций ресурсов, необходимых для взаимодействия и взаимопонимания [Тюриков (ред.) 2020, 24]. На основе синтеза работ отечественных авторов (А.Я. Большунова, Т.М. Гулая, А.П. Садохина, С.А. Романовой, Н.В. Янкиной и др.), было предложено понятие межкультурной компетентности как интегральной характеристики личности, обеспечивающей ресурсную готовность к эффективной МКК в условиях интерсубъективного взаимодействия и взаимопонимания с целью достижения поставленных образовательных результатов. Применительно к сфере образования выделены следующие наиболее значимые компетенции и ресурсы МКК (см. табл. 1).

Дефициты компетенций и ресурсов образуют барьеры МКК. Это отражается в подходах, анализирующих факторы адаптации иностранных обучающихся к принимающей культуре. Так, ABC-концепция, представленная Ю. Чжоу, К. Топпинг и Д. Тодман, акцентирует внимание на необходимости синтеза трех теорий – коппинг-ресурсов, культурного научения и социальной идентификации (affect – behavior – cognition) [Zhou, Topping, Todman 2008, 66]. Она дает возможность подойти к вопросу адаптации и моделирования МКК с точки зрения «выработки» навыков «совладания» со стрессом, «подстраивания» поведения к принимающей культуре и поиска баланса в ней через общие нормы, ценности и представления. Такое понимание соответствовало предложенной теоретической рамке, и позволило выделить в качестве ресурсов и компетенций МКК: опыт коммуникаций с прини- мающей культурой, позволяющий воспроизводить в интерактивных ситуациях адекватные поведенческие модели; знание способов и инструментов взаимодействия в принимающей среде; способы «нормализации» собственной идентичности и активизации стратегий личностной адаптации в принимающей культуре. Исходя из этого, эффективность МКК в образовании и барьеры адаптации было предложено оценивать с учетом двух подходов – через проблему дефицита ресурсов и дезадаптации в результате культурного шока (ABC-концепция).

Критерии эффективности МКК. Интерсубъективность жизненных миров воплощается во взаимопонимании и выработке совместных смыслов, а достижение образовательных целей невозможно без активной интеракции участников (преподавателей, обучающихся). Поэтому в систему базовых критериев эффективности МКК в образовании были включены: 1) сформированное пространство активной интерсубъективности; 2) производство и воспроизводство новых форм общения [Тюриков, Проскурина 2021, 61].

Неотъемлемой составляющей образовательного процесса, согласно Г.П. Щедровицкому, является нормирование опыта деятельности, которое производится с помощью методических инструментов. Поскольку норма образуется в ходе конструирования, она представляет собой искусственный, знаковый объект [Щедровицкий 2005, 96], вторичный интенсионал. Такое нормирование и соответствующие ему модели МКК характерны для естественных наук – медицины, химии, физики и пр. Первичные интенсионалы направлены на чувственное, интуитивное взаимопонимание, что в большей степени требует развития у индивида ресурсов социальной перцепции. Если формирование вторичных интенси-оналов реализуется через усвоение общей системы понятий, то первичные формируются через совместные смыслы, символы, практики, что обусловливает необходимость межпредметности и метапредметности образования. Помимо «механического» узнавания типичного решения, в образовательном процессе должно производиться усвоение культурных норм мышления и мировоззрения, в том числе путем рефлексии и коммуникации [Щедровицкий 2005, 83]. В силу этого в образовании важность приобретают ведущие гуманистические принципы, что соответствует дополнительным критериям эффективности МКК как пространства активной интерсубъективности – гуманистическому, нормативному и критерию доверия [Тюриков 2021, 36].

К специальным критериям эффективности МКК в образовательной сфере были отнесены:

1) форма образовательного культурного обмена – интеграция в международные профессиональные, научные, образователь-

Таблица 1

Компетенции и ресурсы МКК

Наименование компетенции МКК

-

(1) лингвистическая – знание языка принимающей культуры на уровне, достаточном для достижения целей обучения, взаимодействия и взаимопонимания в образовательном процессе

-

(2) паралингвистическая (дискурсивная) – умение распознавать контекстные, ситуативные сигналы в МКК и выбирать оптимальные инструменты взаимодействия в соответствии с ними

-

(3) когнитивная – знание традиций, норм, ценностей принимающей культуры, способность воссоздать «общие смыслы» «родной» и «принимающей» культуры в ситуации МКК

-

(4) поведенческая – знание и способность применить нормативные модели поведения в принимающей культуре (в т. ч. нормы международного этикета), достаточность социальной перцепции для взаимопонимания при сохранении уверенности в МКК и личностного комфорта

Наименование ресурсов МКК

-

(1) языковые: лингвистическая и паралингвистическая (дискурсивная) компетентность, достаточная для построения эффективной МКК в образовательной деятельности

-

(2) перцептивные: модели восприятия и интерпретации вербальных и невербальных коммуникативных действий, социальная перцепция, межкультурная чувствительность

-

(3) когнитивные: способность вырабатывать новые смыслы на основе знаний норм принимающей культуры, глобального (международного) этикета (в т. ч. академического)

-

(4) инструментальные: инструменты и способы участия в интерактивных ситуациях, способы «нормализации» собственной идентичности, активизации стратегий личностной адаптации

ные сети, способствующие приобретению соответствующего личностного капитала (символического, культурного, социального, экономического);

-

2) практический критерий – формирование МКК-компетентности, необходимой для достижений личностного (профессионального, образовательного) роста, направленных на реализацию образовательных целей;

-

3) экспортное влияние – повышение лояльности к другим этномирам, преодоление стереотипов в результате межкультурного взаимодействия, готовность к кооперации в образовательной и профессиональной деятельности.

Таким образом, приоритетной целью МКК в образовании является достижение образовательных результатов, образующих личностный капитал в профессиональной сфере (следовательно, повышение конкурентоспособ- ности, интеграция в профессиональные сети). Но это невозможно без удовлетворения общесмысловых целей МКК – взаимопонимания участников, вовлеченности в МКК, генерализации новых знаний, выработки межкультурной компетентности как интегральной характеристики личности. Исходя из этого, в методику измерения оценки эффективности МКК в сфере образования, включено 8 критериев и соответствующих им показателей (табл. 2).

Описание методики оценки эффективности МКК. Методика опирается на принципы социологического анкетирования и предполагает непосредственную оценку МКК участниками ситуаций МКК – обучающимися, прошедшими программы международной образовательной мобильности.

Эффективность МКК в сфере образования по каждому показателю было предложе-

Таблица 2

Показатели методики измерения эффективности МКК в сфере образования

|

Критерии эффективности МКК |

Показатели методики |

|

1. Базовые критерии |

|

|

1. Сформированное пространство активной интерсубъективности |

– достижение целей коммуникации; – взаимопонимание с однокурсниками; – взаимопонимание с преподавателями; – создание общих смыслов в коммуникативном пространстве |

|

2. Производство и воспроизводство новых форм общения |

– создание новых коммуникативных стратегий взаимодействия в развертывании ресурсов социальной перцепции; – снижение коммуникационных барьеров с однокурсниками; – снижение коммуникационных барьеров с преподавателями |

|

2. Дополнительные критерии |

|

|

3. Гуманистический критерий |

– соответствие гуманистическим принципам межличностного общения (счастье, добро, гуманизм, справедливость) |

|

4. Нормативный критерий |

– соответствие университетской среды нормам общения в глобальной академической культуре (взаимоуважение, свобода мнения, толерантность) |

|

5. Доверие |

– достижение доверия в университетской среде |

|

3. Специальные критерии |

|

|

6. Форма образовательного культурного обмена |

– интеграция на глобальном (международном) рынке труда; – включенность в международные профессиональные сети и сообщества; – сформированность потенциала для последующих коммуникаций с представителями другой культуры (личностный капитал) |

|

7. Практический критерий |

– достижение целей профессионального роста; – формирование лингвистической компетентности; – формирование паралингвистической компетентности |

|

8. Достижение экспортного влияния |

– преодоление стереотипов и стигматизации; – готовность рекомендовать образовательную программу «значимым» индивидам; – улучшение имиджа «принимающей» страны |

|

4. Диагностика барьеров социальной адаптации |

|

|

9. Дефициты межкультурной компетентности |

– лингвистические; паралингвистические (дискурсивные); когнитивные; поведенческие; перцептивные |

|

10. Маркеры стресса |

– субъективное ощущение дискомфорта; – субъективное ощущение тревоги, беспокойства |

|

11. Барьеры в повседневном взаимодействии |

– отсутствие согласия в бытовых взаимодействиях; – ощущение «внешних» (внеуниверситетских) стрессоров |

но диагностировать с помощью балльной шкалы, которая позволяет дать оценку каждому критерию от 1 до 5; максимальный показатель эффективности равен 100 баллам. Дифференциация результатов осуществлялась следующим образом: высокоэффективная коммуникация (100–86 баллов), эффективная (85–71), достаточная коммуникация (70–56), низкоэффективная (55–41), неэффективная коммуникация ( ≤ 40 баллов).

Отдельным блоком в опросник включены показатели, диагностирующие барьеры МКК, которые позволят принять управленческие решения в части дизайна образовательных программ и использования технологий социальной адаптации иностранных студентов в вузе (усиление языковой подготовки, интерактивных занятий). Соответствующие вопросы этого блока представлены в таблице 3. Предполагается, что высокий уровень барьеров социальной адаптации, снижающий эффективность МКК, находится в интервале до 50–39 баллов. Низкий уровень характеризуется наличием естественных стрессоров окружающий среды ( ≤ 28 баллов) – это незначительные сложности, которые сопровождают жизнедеятельность любого человека и не влияют отрицательным образом на адаптивность, а напротив, позволяют приобрести опыт взаимодействий в ситуации стресса (коппинг-ресурсы).

Помимо этого, был введен блок социально-демографических вопросов, позволяющих при необходимости проводить статистический анализ с учетом пола, возраста, типа образовательной мобильности (внутренний, внешний), наличия устойчивых социальных связей. Было осуществлено экспертирование методики 7 экспертами в области межкуль- турной коммуникации и социальной адаптации, по итогам которого скорректирован алгоритм расчета показателей эффективности МКК и формулировка некоторых вопросов.

Результаты

Апробация методики осуществлялась в сентябре 2021 г. посредством пилотажного опроса двух групп обучающихся Финансового университета при Правительстве РФ: 1) иностранных обучающихся по программам бакалавриата; 2) студентов, завершивших очные программы «включенного обучения» в зарубежных университетах. Средняя оценка понимания вопросов анкеты респондентами составила 4,6 балла из 5 возможных.

В опросе приняли участие 68 студентов, среди которых были представители всех факультетов (в равных долях – представители программ внешней и внутренней мобильности). Устойчивые социальные связи за период обучения приобрели менее четверти респондентов (21 %), причем это касалось программ и внешней, и внутренней мобильности (вопрос: « Появились ли у Вас друзья-иностранцы из той страны, в которой Вы учились »). Поскольку в рамках измерения эффективности МКК исследовательский интерес составляет, в первую очередь, групповая оценка, целесообразно остановиться на средних значениях отдельных критериев. Отметим, что предложенная методика позволяет как получать индивидуальный результат эффективности МКК для конкретного обучающегося по 100-балльной шкале, так и использовать статистические инструменты для анализа данных массового опроса по отдельным критериям. На рисунке 1

Таблица 3

Перечень вопросов, используемых для диагностики барьеров МКК

Ощущали ли Вы трудности в следующих сферах: (выберите только один вариант ответа в каждой строке, где 1 – совсем нет, 5 – да, сильно ощущали)

-

1.1. Знание иностранного языка

-

1.2. Знание обычаев, норм, традиций другой страны

-

1.3. Сохранение привычного для вас образа жизни, традиций

-

1.4. Уверенность при общении со студентами (не являющимися гражданами страны вашего постоянного проживания)

-

1.5. Уверенность при общении с преподавателями ( не являющимися гражданами страны вашего постоянного проживания)

-

1.6. Сохранение внутренней гармонии, душевного комфорта

-

1.7. Понимание учебного материала

-

1.8. Общение с окружающими людьми вне университета (на улице, в магазине, транспорте и т. д.)

-

1.9. Проживание с соседями в общежитии (гостинице, съемной квартире)

Испытывали ли Вы чувство беспокойства или тревоги во время обучения за рубежом? (Выберите только один вариант ответа, где 1 – совсем нет, 5 – да, очень сильно)

представлены средние значения эффективности МКК по 5-балльной системе по всем критериям.

В целом, полученные результаты позволяют говорить об относительно высокой оценке эффективности, при этом, статистически значимых различий в мнении участников программ внешней и внутренней мобильности обнаружено не было. Однако необходимо усиление практик, способствующих восполнению дефицитов инструментальных ресурсов и экспортного влияния. Причем среднее значение по показателю «преодоление стигматизации» составило 3,65 по 5-балльной шкале (вопрос: « Способствовало ли обучение разрушению социальных стереотипов о жителях страны, в которой Вы обучались? », 5-балльная шкала: 1 – совсем нет, 5 – очень способствует).

Что касается диагностики барьеров, то средний показатель маркеров стресса соста- вил 1,76 балла, что в целом говорит о том, что студенты испытывают некоторые сложности в адаптации (вопрос: «Испытывали ли Вы чувство беспокойства или тревоги во время обучения за рубежом?», 5-балльная шкала: где 1 – совсем нет, 5 – да, очень сильно).

В комментариях, оставленных респондентами в свободной форме, были отмечены трудности первоначального «погружения» в принимающую культуру: « Чувство безопасности отличается при нахождении в своей и не своей стране »; « Я была абсолютно одна, поэтому было (особенно в начале) непривычно ». Что касается дефицита МКК-компетентности, то наиболее проблемные области связаны с когнитивным аспектом (пониманием учебного материала), паралингвистическим (уверенностью в коммуникации со студентами и преподавателями). Наименее проблемной оказалась лингвистическая компетентность (рис. 2).

□ Среднее значение критерия

Рис. 1. Средние значения критериев эффективности МКК

Рис. 2. Средние значения барьеров социальной адаптации в МКК

Средняя оценка барьеров в повседневном взаимодействии – при проживании в общежитии и общении вне университета, составила 2,59 балла, что также свидетельствует о наличии некоторых трудностей. Однако показатели барьеров социальной адаптации на групповом уровне в целом отражают фон естественных стрессоров, которые неизбежны в новой среде.

Выводы и предложения

Предложенная методика может быть использована для измерения эффективности МКК программ внешней и внутренней образовательной мобильности, в том числе стажировок и включенного обучения. Однако у данного инструмента наблюдается ряд ограничений. Первое касается количественных измерений в целом, так, в нашем исследовании были респонденты, которые оценили эффективность МКК достаточно низко – совокупный результат не превысил 30 баллов по 100-балльной шкале. При этом мы не можем сказать о причинах такой оценки: относятся они к средовым условиям или же обусловливаются личностными поведенческими стратегиями и уровнем МКК-компетентности данных студентов. В связи с чем можно поставить вопрос о целесообразности индивидуального подхода и сочетания количественной и качественной методики.

Второй аспект связан с использованием 5-балльной шкалы оценки критериев эффективности МКК. Возможно, это повлияло на «усреднение» показателей, о чем свидетельствует низкая степень разброса оценок. В то же время имеющаяся шкала позволяет выводить средние значения по каждому критерию, что создает основу для более глубокого социологического анализа и построения комбинированных индексов. Дискуссионным является вопрос о целесообразности введения «нулевой» оценки, высказанный в качестве предложения одним из экспертов. С одной стороны, это даст возможность повышения валидности за счет учета мнения респондентов затруднившихся дать оценку. Но с другой – сомнительна целесообразность постановки вопроса о «нулевом» результате, так как ситуация МКК с участием индивида состоялась.

В-третьих, возникает необходимость учета сроков пребывания в принимающей среде – поскольку срок социальной адаптации в среднем составляет около полугода, результаты оценки краткосрочных программ могут быть ниже. В связи с этим требуется апробация методики на большой выборке с последующим корреляционным анализом и выстраиванием отдельной шкалы оценки эффективности МКК в условиях краткосрочных программ. Важным является учет опыта и «входной» МКК-компетентности участников, поскольку эти факторы также могут оказывать влияние на эффективность МКК. Здесь возможна разработка дополнительного опросника, позволяющего оценить персональный background, «стартовые возможности» еще до участия в программах международной мобильности.

Что касается практически значимых выводов непосредственно по полученным результатам, то необходимо отметить важность восполнения дефицитов компетентности и ресурсов МКК в инклюзивной плоскости. Как отмечают последователи ABC-подхода, стресс и беспокойство могут ощущаться в ситуации рефлексии в макроконтексте – «“маленькие рыбки” в больших прудах» [Zhou, Topping, Todman 2008, 67]. Отсюда возникает целесообразность групповых форм совместной выработки ресурсов. В российской практике адаптации обучающихся используются различные подходы – от программ персонального сопровождения (Buddy) до этнофестивалей и языковых клубов. При этом в исследованиях К. Уорда и Э. Кеннеди [Ward, Kennedy 1999, 667] отмечается, что лучшие показатели МКК-компетентности иностранных студентов связаны с большим количеством взаимодействий с членами принимающей культуры. Однако высокие результаты достижимы в малых группах, если в них есть возможность уделить внимание опыту каждого участника [Погукаева, Коберник, Омельянчук web].

В связи с пандемией COVID-19, актуализируется виртуализация форм взаимодействия, направленных на восполнение дефицитов МКК. Один из таких подходов – телеколлаборация, подразумевающая создание муль-тикультурных сообществ, направленных на совместное решение проектных задач; фор- ма активного интерсубъективного взаимодействия участников при помощи дистанционных технологий. Несмотря на распространенность мнения о том, что лучшие показатели МКК-компетентности вырабатываются в ситуации «живых» взаимодействий «лицом-к-лицу» (теория П. Бергера, Т. Лукмана), выводы исследователей демонстрируют эффективность МКК в онлайне с учетом педагогических, социальных, межличностных факторов [Kern, Ware, Warschauer 2004, 245]. Такая практика, по мнению Я. Белза, является способом снижения межкультурных конфликтов [Belz, Thorne web], сглаживания неравенства между «представителями культур, которые не имеют других возможностей вступления в контакт, чтобы повысить межкультурную и лингвистическую компетентность» [Belz 2005, 3]. В качестве предмета деятельности телеколлаборации может выступать совместный проект, решение кейс-задания, обсуждение тематического эссе, игровые методики и иной контент, отображающий типичные аспекты этномиров участников.

Как отмечает Р. О’Доуд, в телеколлаборации обучающиеся имеют возможность соприкосновения с субъективным опытом представителей других этномиров и осмыслением того, как они воспринимают те или иные события [O’Dowd 2007, 144]. Таким образом, происходит совместная интерпретация первичных и вторичных интенсиональных структур. Но для этого необходима организованная деятельность в форме групповой рефлексии и герменевтики. В связи с чем к модерированию телеколлаборации предъявляются соответствующие требования и основное из них – организация групповой рефлексии модератором. Примером успешной телеколлаборации является эксперимент Э. Грац-ци и С. Маранцана [Grazzi, Maranzana web] с целью повышения межкультурной компетентности участников через создание аутентичного опыта и инструментов МКК. Авторы отмечают необходимость выбора дискуссионных тем для обсуждения в группе, развития критического мышления, использования языковых форм в реальном контексте для осмысленного достижения целей МКК.

Таким образом, телеколлаборации могут быть использованы для восполнения де- фицита компетенций и ресурсов МКК, в том числе в сфере образования детей и взрослых на всех уровнях (в том числе инклюзивного образования), поскольку предусматривают многообразие контента и тематических обсуждений, которые можно адаптировать с учетом возраста участников, их образовательных (профессиональных) интересов, биографического опыта. Они могут быть применены на этапе доучебной деятельности в первичной адаптации иностранных студентов, для установления коммуникации с тьютором (buddy) до очного знакомства. При этом результативность деятельности телеколлаборции также может быть оценена с помощью предложенной нами методики.

Список литературы Опыт апробации методики оценки эффективности межкультурных коммуникаций в образовании на примере программ международной студенческой мобильности

- Бедный 2016 – Бедный А.Б. Интернационализация образования: концептуальные основы и практический опыт университета Лобачевского // Университетское управление: практика и анализ. 2016. № 106. С. 18-25. DOI: https://doi.org/ 10.15826/umj.2016.106.055

- Клюй web - Клюй Н. Владимир Филиппов: единицы выпускников-иностранцев остаются в России // https://ria.ru/20200205/1564269944.html.

- Миронова, Тимченко 2020 - Миронова С.В., Тимченко Н. С. Экспорт высшего образования в России: обзор теоретических подходов и практических решений // Социодинамика. 2020. № 11. С. 65-80. DOI: https://doi.org/10.25136/ 2409-7144.2020.11.33940.

- Паспорт приоритетного проекта... web - Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» от 30.05.2017. Протокол заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 года // http: // government. ru/news/28013/.

- Погукаева, Коберник, Омельянчук web - Погукае-ва А.В., КоберникЛ.Н., Омельянчук Е.Л. Адаптация иностранных студентов в российском вузе [Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3] // http://science-education.ru/ru/article/view?id=24651.

- Тюриков (ред.) 2020 - Тюриков А.Г. (ред.). Вызов-ответ: межкультурные коммуникации в глобальном мире. М.: Инфра-М, 2020.

- Тюриков, Проскурина 2021 - Тюриков А.Г., Проскурина А.С. Оценка эффективности межкультурной коммуникации как процесса обмена информационными ресурсами // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2021. № 2. С. 58-68.

- Тюриков 2021 - Тюриков А.Г. Концептуальные подходы к моделированию эффективной межкультурной коммуникации в глобальном мире // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2021. № 2. С. 35-42.

- Щедровицкий 2005 - Щедровицкий Г. П. Мышление. Понимание. Рефлексия. М.: Наследие ММК. 2005.

- Belz 2005 - Belz J.A. Intercultural Questioning, Discovery and Tension in Internet-Mediated Language Learning Partnerships // Language and Intercultural Communication. 2005. Vol. 5, № 1. P. 3-39.

- Belz, Thorne web - Belz J.A., Thorne S.L. (eds.) Internetmediated Intercultural Foreign Language Education. Boston, MA: Heinle & Heinle, 2006 // www.researchgate.net/publication/237201063_ Belz_J_A_Thorne_S_L_eds_2006_Internet-mediated_Intercultural_Foreign_Language_ Education_Boston_MA_Heinle_Heinle.

- Fair Globalization... web - Fair Globalization: Creating Opportunities for All. World Commission on the Social Dimension of Globalization // https:// www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/ report.pdf.

- Grazzi, Maranzana web - Grazzi E., Maranzana S. ELF and Intercultural Telecollaboration: A Case Study // https://www.academia.edu/34663201/ ELF_and_Intercultural_Telecollaboration_a_ Case_Study_Grazzi_Maranzana_2016.

- International Student Mobility... web - International Student Mobility [OECD] // https:// data.oecd.org/students/international-student-mobility.htm.

- Kern, Ware, Warschauer 2004 - Kern R., Ware P., Warschauer M. Crossing Frontiers: New Directions in Online Pedagogy and Research // Annual Review of Applied Linguistics. 2004. Vol. 24, № 1. P. 243-260.

- Newsome, Cooper 2006 - Newsome L., Cooper P. International Students. Cultural and Social Experiences in a British University: "Such a Hard Life [It] is Here" // Journal of International Students SSN. 2006. Vol. 6, №> 1. P. 195-215.

- O'Dowd 2007 - O 'DowdR. Evaluating the Outcomes of Online Intercultural Exchange // ELT Journal. 2007. Vol. 61, №> 2. P. 144-152.

- Saied 2012 - Saied F.I. Culture Shock and Stress Among International Students. Norderstedt: GRIN Publishing, 2012.

- Ward, Kennedy 1999 - Ward C., Kennedy A. The Measurement of Sociocultural Adaptation // International Journal of Intercultural Relations. 1999. Vol. 4, №> 23. P. 659-677.

- Zhou, Topping, Todman 2008 - Zhou Yu., Topping K., Todman J. Theoretical Models of Culture Shock and Adaptation in International Students in Higher Education // Studies in Higher Education. 2008. Vol. 33, №> 1. P. 63-75. DOI: https://doi.org/ 10.1080/03075070701794833.