Опыт атрибуции в процессе реставрации

Автор: Алфрова Юлия Львовна, Чичиланов Виктор Николаевич

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2 (6), 2023 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена комплексному исследованию картины С.В. Каминского «Пейзаж с домами». Исследование носит мультидисциплинарный характер, что позволило авторам всесторонне изучить артефакт, составить о нем наиболее целостное представление. В статье рассматривается опыт атрибуции живописного произведения 1930-1940-х годов неизвестного художника в процессе реставрации. Особое внимание уделяется изучению состояния картины до реставрации и применению технологии склейки крупных прорывов холста стыковым методом с использованием ПВБ. Основное внимание уделяется стилистическим и технико-технологическим исследованиям манеры письма для установления авторства. В статье очерчиваются процессы художественной жизни в эпоху индустриализации, дается обобщенная информация о «Десантах изобригад» на стройки Урало-Кузбасского комбината в годы двух первых пятилеток (1928-1932, 1933-1937) и легендарных выставочных проектах - «Урало-Кузбасс в живописи» (1935-1936) и «Южный Урал в живописи» (1938). Данная региональная тематика дополнена сведениями об истории Челябинского государственного музея изобразительных искусств, а также историей социального аспекта строительства Магнитогорского металлургического комбината. По итогам проведения реставрационных и исследовательских работ атрибуция была пересмотрена и изменена в соответствии с полученными результатами, в научный оборот контекста советского искусства 1930-х годов введено новое произведение.

Реставрация, атрибуция, стыковой метод склейки холста, макросъемка, рентгенография, советская живопись, с. каминский, магнитогорск

Короткий адрес: https://sciup.org/170199685

IDR: 170199685

Текст научной статьи Опыт атрибуции в процессе реставрации

Не будет преувеличением сказать, что для многих провинциальных музеев проблема формирования кадров профессиональными реставраторами остается остроактуальной. Это обусловлено многими факторами, рассмотрение которых не входит в задачу данной статьи; однако нужно отметить, что по мере возможности она решается как на местном, так и на федеральном уровне. Действует система стажировок, организованная при лучших реставрационных центрах страны, таких как ГОСНИИР, ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря, МГОМЗ «Коломенское». Стажировки позволяют молодым специалистам, опираясь на опыт наставников, осваивать актуальные методики работы; совершенствовать свое мастерство на базе новых технико-технологических возможностей и методах исследования, основанных на последних достижениях науки, способствуя таким образом сохранению национального культурного наследия, в том числе регионального.

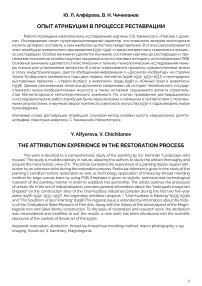

Картина «Пейзаж с домами» неизвестного художника 1930–1940-х годов, выбранная Реставрационным советом Челябинского государственного музея изобразительных искусств (ЧГМИИ) для прохождения очередной стажировки в ГОСНИИР по реставрации станковой масляной живописи, была передана в Музей в аварийном состоянии ( ил. 1 ). Основа, представляющая собой тонкую хлопчатобумажную ткань, имела значительные разрывы в нескольких местах. В местах разрывов наблюдалось сседание холста с мелкими шелушениями и осыпями красочного слоя. Деформированный подрамник, с глухим соединением по разбитым углам, перекошен по диагонали, не предоставляя возможности дальнейшей его эксплуатации. Поверхность красочного слоя, как и поверхность тыльной стороны, загрязнены. С тыльной стороны также находились многочисленные разводы и следы намокания.

В сентябре 2019 года Реставрационный совет ГОСНИИР под руководством художника-реставратора I категории М. С. Чураковой определил стратегию реставрационных мероприятий и разработал план проведения необходимых работ.

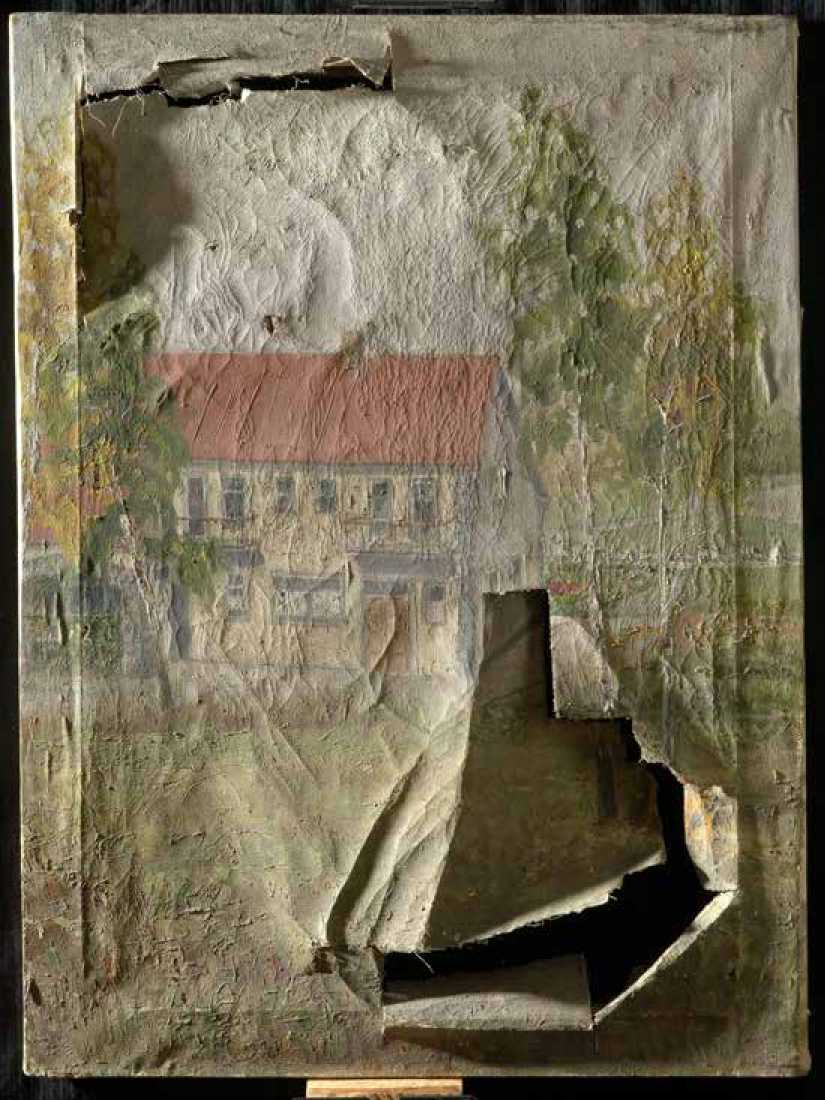

В первую очередь было проведено местное укрепление шелушений и отслоений красочного слоя вдоль прорывов основы с помощью кисти с 5% водным раствором LASCAUX (Medium fur Konsolidierung. 4176). В ходе работы все стяжки и склейки прорывов проводились стыковым методом на 5% раствор поливинилбутираля в этиловом спирте1. Особенность технологии данной стяжки в том, что холст не снимается с подрамника. В первую очередь проклеивались разрывы без сседаний основы, стыкующиеся между собой без усилий. Стыки дополнительно армировались нитями холста, так как разрывы основы довольно крупные, и возникла необходимость исключить возможность разрывов по стыкам склейки при дальнейшем растяжении холста. Для стыковки прорывов в местах значительных сседа-ний основы применялся метод стяжки с помощью временных петель и шнуровки ( ил. 2 ). После склейки разрывов холст был снят с подрамника, отделен плоским шпателем от планок в местах плотного прилегания к холсту, образовавшегося в процессе бытования. Прорывы, находившиеся ранее под планками, дополнительно проклеены тем же методом. Следующим этапом реставрации стала обработка кромок полотна – их выровняли, разгладили, подрезали со всех сторон. В последующем эта обрезь использовалась в качестве материала для заделки крупных прорывов в углах кромок.

Ил. 1.

Неизвестный художник. «Пейзаж с домами», 1930–1940-е гг.

Холст, масло.

69,5×51,3 см. До реставрации

Чтобы предотвратить прохождение клея при нанесении профзаклеек по стыкам, в местах утрат красочного слоя, с лицевой стороны подведен реставрационный грунт. Крафтовые поля крепились к кромкам на 10% крахмальный раствор, что обусловлено отсутствием авторского грунта на кромках. На растянутом холсте 4% раствором кроличьего клея проведено общее укрепление красочного слоя, уложен мелкосетчатый кракелюр.

Поверхностные и плотные загрязнения оборота, вошедшие в структуру волокна основы, удалялись при помощи раствора ГМЦ2, в процессе воздействия которого на поверхности тыльной стороны постепенно проявился хорошо различимый мужской портрет, который скалькировали для реставрационной документации. Путем визуального анализа выявлено, что портрет находится под слоем авторской живописи (ил. 3). Вероятнее всего, абрис лица автор эскизно написал жидкой масляной краской по клеевому грунту, что подтверждено при исследовании картины рентгеновскими лучами, в которых контур портрета не проявился. Нужно заметить, что, несмотря на предпринятые поиски, определить, кто изображен на портрете, не удалось; можно предположить, что это представитель местной интеллигенции 1930-х годов.

Ил. 2. (слева)

В процессе реставрации. Стяжка разрывов холста

Ил. 3.

Портрет неизвестного мужчины, проявившийся в процессе удаления загрязнений с оборотной стороны холста

После дублирования на кроличий клей и натяжения картины на новый экспозиционный подрамник проведены пробные расчистки красочного слоя с применением различных растворяющих составов с разной концентрацией активных веществ: от обычного детского мыла до более сложных, многокомпонентных. На этапе восстановления целостности красочного слоя было принято решение подводить реставрационный грунт, повторяя фактуру авторского мазка. Тонировки в местах с наиболее фактурной живописью выполнялись при помощи мастихина для дополнительного создания фактуры реставрационного красочного слоя в технике и манере, максимально приближенной к авторской ( ил. 4 ).

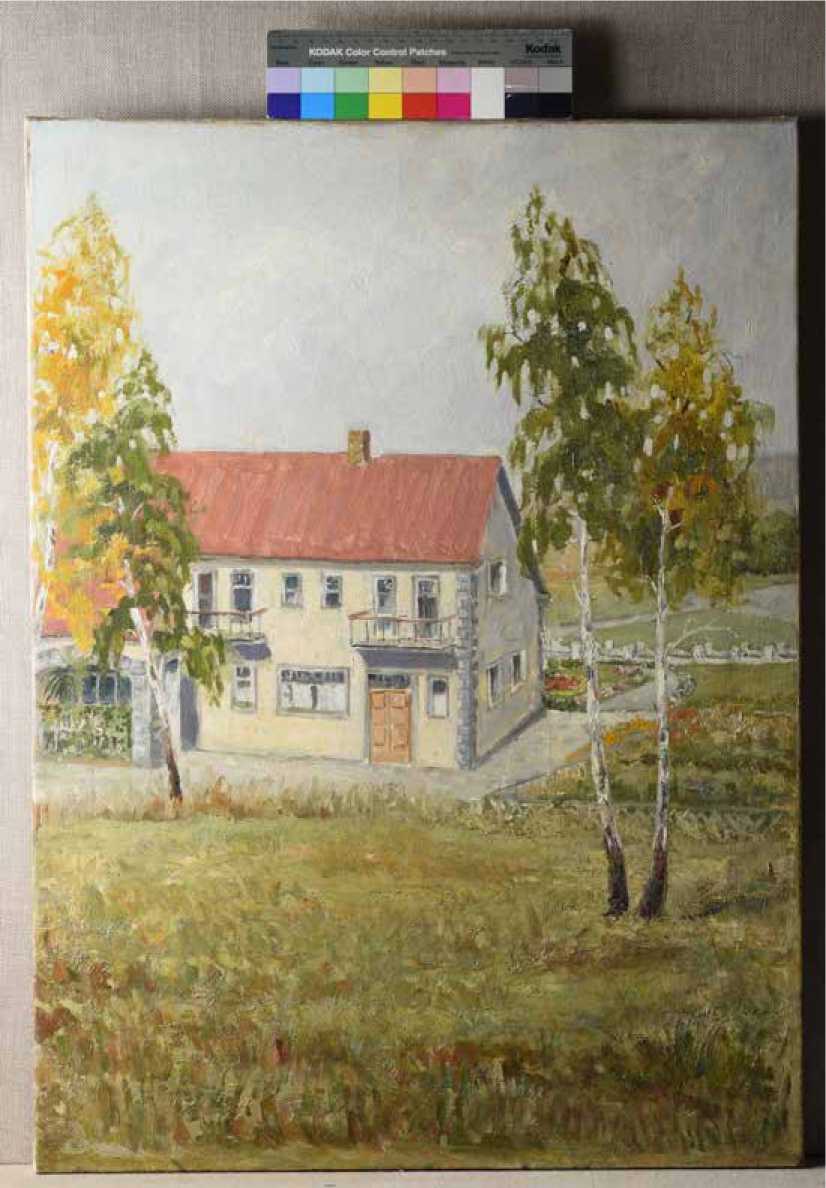

Ил. 4.

С. В. Каминский. «Магнитогорск.

Поселок "Березки"» Конец 1930-х гг.

Холст, масло. 69,5×51,3 см. После реставрации.

Публикуется впервые

Поскольку процесс реставрации «Пейзажа с домами» был довольно сложным и трудоемким, следовало детально изучить авторскую манеру письма, что легло в основу первого этапа атрибуции.

Так сложилось, что на протяжении 2010-х годов музей проводил мероприятия, посвященные юбилею знаковых для Урала выставок, – «Урало-Кузбасс в живописи» (1935–1936) и «Южный Урал в живописи» (1938). Их экспонаты легли в основу создания художественного музея в Челябинске – ныне ЧГМИИ3.

Нам представляется важным сказать несколько слов о выставках 1930-х годов, времени утверждения советского образа жизни как индустриального, коллективного. «Десанты изобригад» на стройки Урало-Кузбасского комбината в годы двух первых пятилеток (1928–1932, 1933–1937) связаны с тем, что новая советская действительность нуждалась не только в экономической и политической мобилизации, но и в культурной. Художники в произведениях, созданных непосредственно в творческих командировках на стройки и производства, были призваны отразить хронику стремительных темпов индустриализации, в то же время формируя новый художественный язык. Результатом творческого десанта московских и ленинградских художников под руководством Ф. А. Модорова* стала легендарная передвижная выставка «Урало-Кузбасс в живописи», которая прошла в Уфе, Новосибирске, Новокузнецке, Свердловске и Челябинске в 1936–1937 годах. В ней участвовало более ста авторов и 400 произведений. Среди участников были такие мастера как Ф. А. Модоров, Б. Н. Яковлев, С. В. Рянгина, В. Н. Костяницын, Н. Н. Корыгин, Е. А. Львов, В. В. Карев и др. Ныне экспонаты выставки хранятся в ЧГМИИ, Пермской художественной галерее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

В 1938 году проект «Урало-Кузбасс в живописи» был преобразован в передвижной выставочный вариант «Южный Урал в живописи» (95 произведений), показанный в 11 городах Челябинской области. К нему привлекли местные художественные силы4. Произведения-участники этой выставки стали первыми экспонатами Челябинской картинной галереи, открывшейся 6 июня 1940 года. В связи с начавшейся Великой Отечественной войной, в июле 1941 г. Картинная галерея была ликвидирована. Ее фонды, переданные в различные городские учреждения, плохо для этого приспособленные, почти 10 лет хранились в неподобающих условиях; основная масса учетных документов была утрачена.

Второе рождение Музея приходится на 1951 год, когда он был восстановлен с частично возвращенными экспонатами довоенного собрания5. Картина неизвестного художника «Пейзаж с домами», как и произведения с выставок «Ура-ло-Кузбасс в живописи» и «Южный Урал в живописи», были переданы в галерею в 1951 году Городским отделом культуры. Почти все они в той или иной степени пострадали от ненадлежащих условий хранения.

К юбилею выставочного проекта «Урало-Кузбасс в живописи», было сформировано несколько репрезентативных выставок. Назовем лишь некоторые:

– «Ударным темпом, полным ходом!» ЧГМИИ, 2016–2017;

– «Время, вперед!» АО «Русские Электрические Двигатели», Индустриальный парк «Станкомаш», Челябинск, в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 2017;

– «Без границ». Живопись 1920–1940-х годов из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств. ЧГМИИ, 2018–2019;

– «Здесь встанут стройки стенами…» Живопись Серафимы Рянгиной и Бориса Яковлева из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств. ДК «Магнезит», г. Сатка, 2018;

– «Первая пятилетка. Великие стройки Урала». Выставка в рамках I Уральского культурного форума. Свердловский областной краеведческий музей, июнь, 2019; ЧГМИИ, июль, 2019.

В процессе подготовки произведений к вернисажам пришлось заниматься исследованием и реставрацией живописных работ этого периода. В число экспонатов входил небольшой пейзаж С. В. Каминского «Магнитогорская степь» 1930-х годов6. Манера письма этого художника совпадала с манерой письма автора «Пейзажа с домами». Так, например, густые фиолетовые плоскости теней на доме были абсолютно идентичны теням на поверхности степи. Небрежный характер мелкого пастозного авторского мазка в изображении травы и листвы полностью совпадал. Небо на обеих картинах, напротив, написано жидко прерывистыми нервными мазками широкой щетинной кистью. К стилистическому анализу также было привлечено еще одно подписное датированное произведение этого автора из собрания ЧГМИИ – «Карьер, рудник» (1939)7. Поскольку стилистика письма на всех трех произведениях была одинаковой, мы пришли к выводу, что «Пейзаж с домами» следует атрибутировать Семену Каминскому (1894–1973).

-

С. В. Каминский переехал на Урал, в Магнитогорск, из Белоруссии в 1933 году, в 1920-х годах некоторое время посещал мастерскую Ю.М. Пэна (1898–1919). В семье Каминских хранится портрет молодого художника кисти Ю. Пэна. Семен Васильевич был одним из основателей Городской художественной мастерской, с 1937 года член СХ СССР, работал в жанре портрета и пейзажа.

Несмотря на то, что сомнений в авторстве Каминского не оставалось, база сравнительного материала, на наш взгляд, была недостаточной. Поэтому было принято решение посетить Магнитогорский историко-краеведческий музей (МИКМ), где хранится значительный корпус работ художника (13 произведений). Выяснилось, что пейзажи 1930-х годов, в том числе индустриальные, выполнены в стилистике автора «Пейзажа с домами». На макросъемке хорошо видно, что жидкое письмо неба выполнено «суетливой» широкой щетинной кистью; земля, трава и листва, напротив, пастозно написаны кистью меньшего размера с процарапыванием по сырому маслу ручкой кисти (или мастихином). Маркером послужил также фиолетовый цвет теней, столь любимый С.В. Каминским. Впоследствии, начиная с конца 1940-х годов, стиль письма художника меняется. Кисть «успокаивается», красочный слой положен довольно гладко и равномерно, однако, фиолетовые тени и зеленовато-коричневый жухлый тон травного письма и земли остаются неизменными до конца жизни мастера.

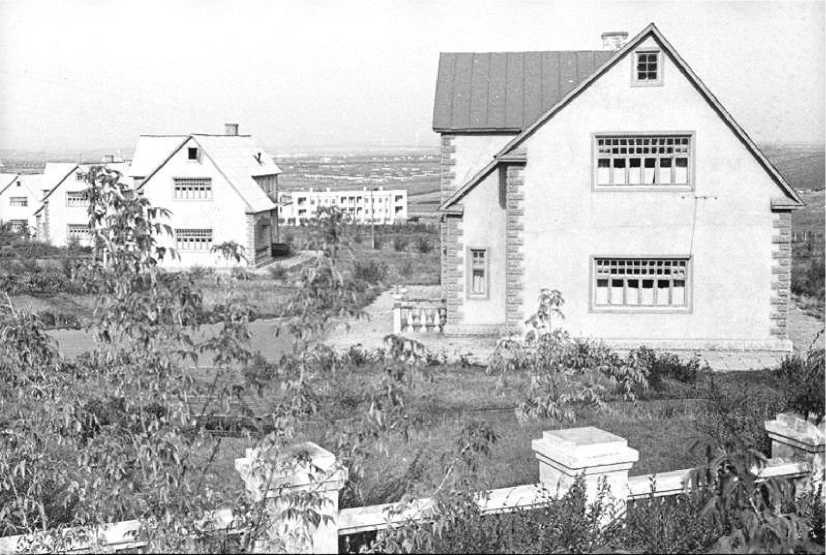

Там же, в Магнитогорске, состоялось еще одно открытие – директор МИКМ А. А. Иванов сообщил, что на картине изображен не условный пейзаж, а магнитогорский поселок «Березки», построенный в начале 1930-х годов на левом берегу р. Урал ( ил. 5 ). Название поселку дала небольшая естественная роща, что крайне необычно для этого степного города, располагавшаяся на западных предгорьях горы Магнитной. Этот комфортабельный по тем временам жилой комплекс был специально построен для иностранных специалистов (американцев и немцев), приглашенных для возведения комбината. Поэтому в народе поселок прозвали «Американкой». Основой послужил готовый американский проект пригородного поселка того времени. Стоит отметить, что возведенный по иностранному проекту поселок стал редким явлением для СССР 1930-х годов. Каждый индивидуальный дом в «Березках» включал несколько спален, кабинет, закрытую веранду, а некоторые дома имели даже бильярдную. Кроме того, придомовые участки Магнитогорского поселка Березки занимали по 25, 30 и более соток, позади каждого участка был выход в лес8. Один из таких домов и изобразил в конце 1930-х годов

С. В. Каминский. «Американка» существует до сих пор, в чем мы убедились, побывав в этом необычном месте.

Ил. 5.

Магнитогорск, поселок. «Березки» 1937 г. – URL: blogs/081120/56482/ (дата обращения: 23.09.2022)

В результате исследований картина неизвестного художника «Пейзаж с домами» атрибутирована как произведение С.В. Каминского конца 1930-х годов «Магнитогорск. Поселок "Березки"».

В завершение следует подчеркнуть, что, благодаря сложному, многоступенчатому процессу реставрации, удалось восстановить имевшее серьезные повреждения полотно, а также выявить скрытый под основным красочным слоем портрет, атрибуция которого станет предметом дальнейших исследований. Следовавший за реставрацией процесс атрибуции, базировавшийся на стилистическом анализе и технико-технологических исследованиях (макросъемка, рентгенография), привел к определению авторства и содержания картины, что способствует ее введению в контекст советского искусства 1930-х годов, отражавшего великие стройки эпохи индустриализации

Список литературы Опыт атрибуции в процессе реставрации

- Яшкина Л. И., Чуракова М. С. Методика реставрации прорывов, утрат холста и кромок в произведениях станковой масляной живописи стыковым методом. 1978-2008 гг. // Художественное наследие. Хранение, исследования, реставрация. №27 (57). 2013. С. 93-113.

- Спасти и сохранить. Музейная реставрация 2009/2019. Темперная, масляная живопись и декоративно-прикладное искусство XVII - первой половины XX века из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств. Каталог выставки / [ред.-изд. совет; авт. вступ. ст., кат., указ. Ю. Л. Алфёрова]. Челябинск, 2019. С. 15.

- Отечественная живопись 1920-1950-х годов из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств: каталог коллекции / [ред.-изд. совет: Ю. Л. Алферова и др.; авт. вступ. ст., кат., указ. Н.А. Козлова]. Челябинск, 2018. С. 7-8.

- Видеосюжет о поселке "Березки". - URL: https://youtu.be/UfYaraYY4cg?t=53 (дата обращения: 23.09.2022).