Опыт центра точного земледелия РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Автор: Беленков А.И., Полин В.Д., Железова С.В.

Журнал: Фермер. Черноземье @vfermer-chernozemye

Рубрика: Вести из Тимирязевки

Статья в выпуске: 6 (15), 2018 года.

Бесплатный доступ

В прошлом году исполнилось 10 лет со дня закладки и начала научных исследований в полевом опыте Центра точного земледелия, входящего в состав Полевой опытной станции Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева. Коротко напомним историю события. В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, впервые в стране, был создан Центр точного земледелия (ЦТЗ), в задачу которого входит разработка и освоение технологии точного земледелия в полевом опыте. Основу Центра составляет полевой опыт по изучению эффективности технологии точного земледелия в сравнении с традиционной. Цель полевого опыта - дать сравнительную оценку общепринятой традиционной технологии возделывания полевых культур и технологии точного земледелия, основанной на использовании новой современной сельскохозяйственной техники и сопутствующего спутникового программного обеспечения международной системы GPS, позволяющих экономно и адресно проводить агротехнические приемы: посев, внесение удобрений, исходя из пестроты почвенного плодородия, применение химических средств защиты растений, поделяночную уборку урожая с составлением электронных карт.

Точное земледелие, полевой опыт, технология посева, междурядия, маркер. автопилот

Короткий адрес: https://sciup.org/170177216

IDR: 170177216

Текст научной статьи Опыт центра точного земледелия РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Цель полевого опыта – дать сравнительную оценку общепринятой традиционной технологии возделывания полевых культур и технологии точного земледелия, основанной на использовании новой современной сельскохозяйственной техники и сопутствующего спутникового программного обеспечения международной системы GPS, позволяющих экономно и адресно проводить агротехнические приемы: посев, внесение удобрений, исходя из пестроты почвенного плодородия, применение химических средств защиты растений, поделяночную уборку урожая с составлением электронных карт.

В рамках четырехпольного зернопропашного севооборота вико-овсяная смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень

Таблица 1. Ширина стыковых междурядий и величина отклонений от стандартной величины междурядий сеялки

|

Культура |

Сеялка Д-9-30* (отвальный фон) |

DMС (минимальный) |

||||

|

По маркеру |

Автопилот |

Автопилот |

||||

|

Ширина стыкового междурядья, см |

Отклонение, см |

Ширина стыкового междурядья, см |

Отклонение, см |

Ширина стыкового междурядья, см |

Отклонение, см |

|

|

Ячмень |

15,4 |

+3,4 |

2008 год 13,5 2009 год |

+1,5 |

- |

- |

|

Ячмень |

14,0 |

+2,0 |

12,3 |

+0,3 |

- |

- |

|

Вика+овес |

- |

- |

10,7 |

-1,3 |

18.1 |

-0,7 |

|

Оз. пшеница |

16,3 |

+4,3 |

14,3 |

+2,3 |

17,3 |

-1,5 |

|

2010 год |

||||||

|

Ячмень |

15,2 |

+3.2 |

13,2 |

+1,2 |

||

|

Вика+овес |

- |

- |

13,7 |

+1,7 |

19,1 |

+0,3 |

|

Оз. пшеница |

17,0 |

+5,0 |

13,5 |

+1,5 |

20,2 |

+1,4 |

|

2011 год |

||||||

|

Ячмень |

16,1 |

+4,1 |

14,6 |

+2,6 |

- |

- |

|

Вика+овес |

- |

- |

12.6 |

+0,6 |

20,0 |

+1,2 |

|

Оз. пшеница |

17,0 |

+5,0 |

13,5 |

+1,5 |

20,2 |

+1,4 |

|

Среднее |

||||||

|

Ячмень |

15,2 |

+3,2 |

13,4 |

+1,4 |

- |

- |

|

Вика+овес |

- |

- |

12,3 |

/+0,3 |

19,0 |

+0,2 |

|

Оз. пшеница |

16,7 |

+4.7 |

13,8 |

+1,8 |

19,2 |

+0,4 |

Примечание: * – ширина междурядий сеялок Д-9-30-12 см, DMS- 18,8 см; вико-овсяная смесь высевалась только с использованием автопилота по обоим вариантам обработки почвы.

Рис. 1. Вид поля ячменя, посеянного по маркеру (слева) и по автопилоту (справа).

Рис. 2 Посевы ячменя, выполненные в темное время суток сравнивается эффективность двух технологий (традиционной и точной), а также вариантов отвальной, минимальной и нулевой обработки почвы. Первый вариант включал обработку оборотным плугом Eur Opal на 20 – 22 cм под все культуры, второй – обработку культиватором Pegasus на 12-14 см под картофель и ячмень. Вариант «нулевой» обработки (прямой посев) предусматривался только под озимую пшеницу и вику с овсом на корм.

К числу определяющих элементов технологии точного земледелия относится посев (посадка) с.-х. культур с использованием навигационного оборудования, т.е., автопилота. Этот прибор использует систему GPS, составляющими которой являются спутниковая антенна, фиксирующая прием сигналов от спутников на данной местности и бортовые компьютеры, управ- ляющими работой машин и агрегатов в системе точного земледелия.

Результаты четырехлетнего испытания различных сеялок, используемых в опыте, и способов посева с.-х. культур приведены в таблице 1.

В наших исследованиях посев зерновых культур (озимой пшеницы и ячменя) проводился, в одном случае, по автопилоту, в другом, по маркеру. При этом посев озимой пшеницы и ячменя на отвальном фоне осуществлялся сеялкой точного высева Д-9-30 с применением системы GPS и маркера. По варианту нулевой (без обработки) почвы проводился посев пневматической сеялкой прямого посева DMС-3 только с использованием автопилота. Маркер при работе этой сеялки использовать не удается в силу конструктивных и технических недоработок. Посев вико-овсяной смеси сеялкой Д-9-30 на вспашке, DMС-3 на нулевом фоне осуществляли с применением автопилота, марке в обоих случаях не применяли.

В отдельные годы исследований наблюдается неодинаковая ширина стыковых междурядий между смежными (встречными) проходами сеялок при посеве зерновых культур по маркеру и автопилоту. В среднем за период исследований при посеве ячменя и озимой пшеницы отклонения величины стыковых междурядий при посеве по маркеру соответственно составляли 3,2 и 4,7 см, тогда как при использовании автопилота в системе GPS их значения составили 1,4 и 1,8 см. При посеве зерновых культур, использование навигационного оборудования точного позиционирования обеспечивало размер стыковых междурядий менее агротехнически предусмотренной для данной операции величины, которая составляет + 2,5 см. Еще более снижалась величина стыкового междурядья, в среднем за 3 года, при посеве по автопилоту у вики с овсом, она равнялась +0,3 см.

Посев вико-овсяной смеси и озимой пшеницы на делянках точного земледелия с применением средств навигации также давал положительный результат. При таком же агротребовании к величине стыковых междурядий, на кормовой культуре отклонения составили +0,2 см, на зерновой – +0,4 см, что на много меньше допустимых + 2,5 см.

Таким образом, в нашем опыте, испытание автопилота в системе GPSв течение четырех-, пятилетнего срока оказывало положительное влияние на качество и конструкцию посевов зерновых культур и вико-овсяной смеси на корм. Поскольку положительный результат был доказан в течение ряда лет, в дальнейшем для посева этих культур мы использовали только средства навигации независимо от технологии возделывания.

На рисунке 1 показан внешний вид посевов ячменя при разных способах посева. На рисунке 2 посевы ячменя, проведенные ночью.

Использование средств спутниковой навигации (автопилот) возможно в условиях ограниченной видимости (ночь, туман, задымление и прочее).

Посадка картофеля осуществляется картофелесажалкой GL-34T со стандартным междурядьем 75 см по автопилоту и маркеру (таблица 2).

Заданная траектория движения агрегата, с использованием системы GPS, повторяется на варианте точного земледелия в ходе проведения гребнеобразования по всходам картофеля. По традиционной технологии возделывания картофеля этот прием проводится при !►

Таблица 2. Ширина смежных междурядий и расположение растений картофеля на гребне при различных технологиях возделывания

|

Год |

Ширина междурядий при посадке, см |

Расположение растений на гребне, см |

||

|

маркер |

автопилот |

маркер |

автопилот |

|

|

2008 |

от 62-до 85 |

75 + 3,5 |

от центра + 10-13 |

оn центра + 3,5 |

|

2009 |

от 65-до 81 |

75 + 2,8 |

от центра + 6-10 |

от центра + 2,8 |

|

2010 |

от 60-до 80 |

75 + 3,3 |

от центра + 5-15 |

от центра + 3.3 |

|

2011 |

от 70 до 90 |

75 + 1,5 |

от центра + 5-15 |

от центра + 1.5 |

|

Среднее |

от 64 до 84 |

75 + 2,8 |

от центра + 7-13 |

от центра + 2,8 |

визуальном контроле, т.е. движением агрегата управляет механизатор.

Ширина междурядий между проходами картофелесажалки при использовании маркера и автопилота разнилась по отдельным годам незначительно, составляя по традиционной технологии интервал в среднем от 60-65 до 80-85 см, т.е. отклонение от стандартного междурядья сажалки (75 см) в пределах от -10 до +15 см. Применение системы GPS при выполнении технологии точного земледелия обеспечивало отклонение в прямолинейности смежных рядков от 1,5 до 3,5 см. Важным условием развития полноценного растения картофеля является его расположение по отношению к центральной части гребня, формируемое в ходе проведения гребнеобразования после появления всходов. Проведение гребнеобразования в посадках картофеля, которые возделывались по традиционной технологии, обеспечивало формирование растений картофеля с отклонениями от центра от 5 до 15 см по отдельным годам. Это обуславливало односторонние изменения нарастания вегетативной части, неравномерность в образовании и развитии подземных клубней. При выполнении технологии точного земледелия растения картофеля располагались практически по центру рядка с допустимым отклонением порядка 1,5-3,5 см (рисунок 4).

Второй компонент системы точного земледелия – внесение удобрений и средств химической защиты растений (гербицидов) в зависимости от состояния культурных растений, наличия и обилия сорняков на отдельных участках поля с применением специальных сканеров и сенсоров, корректирующих количество вносимых удобрений и препаратов.

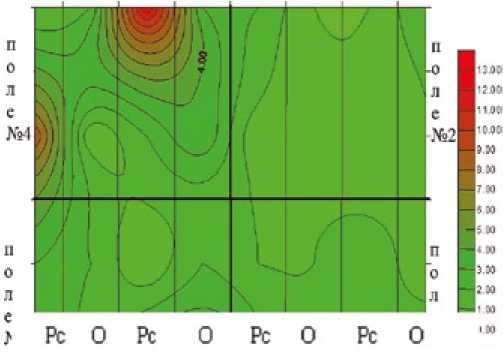

Неоднородность почвенных свойств оказывает существенное влияние на развитие посевов озимой пшеницы. Это может проявляться в недружном появлении всходов, неравномерной перезимовке и, следовательно, формировании неоднородного посева. Именно в этом случае наиболее

Рис. 4. Посадка картофеля и гребнеобразование по автопилоту эффективно применять такой элемент точного земледелия, как дифференцированное внесение азотных подкормок.

В полевом опыте Центра точного земледелия проведение корневых подкормок аммиачной селитрой проводится дважды за вегетационный сезон: после схода снега (при возобновлении вегетации ранней весной) и в фазу колошения. Первая подкормка обеспечивает нормальное развитие посевов, т.е. формирование продуктивной биомассы, вторая подкормка предназначена для налива зерна высокого качества (с содержанием белка на уровне 13-14% и выше). Обе подкормки проводятся с учетом развития биомассы посевов с использованием оптического датчика N-sensor ALS Yara.

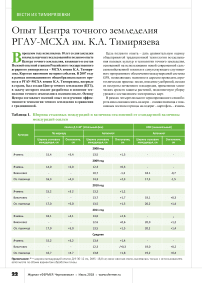

Проследим на примере 2014 г. влияние подкормок на урожайность озимой пшеницы (рисунок 5).

Наиболее контрастна разница в урожайности озимой пшеницы при сравнении делянок с применением подкормки по двум обработкам почвы: на варианте «прямой посев» урожайность была выше на 0,8 т/га по сравнению с вариантом «вспашка». Разница в урожайности делянок с подкормками и без подкормок всегда очевидна, не стали исключением и наши наблюдения в 2014 г. При применении подкормок на варианте «вспашка» урожайность выросла на 20% по сравнению с контролем (2,4 и 1,9 т/га соответственно), на варианте «прямой посев» – на 29% (3,3 и 2,5 т/га соответственно). По отвальной обработке на точной технологии различия составляли 0,29 т/га, по нулевой при традиционной – 0,67 т/га. Существенной разницы между урожайностью озимой пшеницы при возделывании по точной и традиционной системе в 2014 г не выявлено, так же, как и в предыдущие годы исследования. Наибольшая разница в урожайности по вариантам опыта связана с применением азотных подкормок. В 2014 г на фоне применения азотных подкормок в дозах 2×70 кг/га в традиционном земледелии или 2×60-80 (дифференцированно) кг/га в точном земледелии урожайность повысилась по сравнению с контролем без подкормок на 0,3–0,8т/га. В годы с хорошим увлажнением урожайность при применении подкормок в указанных дозах повышается в среднем на 1,5–2 т/га.

При разных технологиях возделывания подкормки имеют разную эффективность, но в любом случае применение удобрений окупается прибавкой урожая. Рентабельность применения азотных подкормок на посевах озимой пшеницы в 2014 г. приведена в таблице 3.

Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пшеницы при применении азотных подкормок, азот, остав- ►

/V Больше, чем запчасти

ЛГРО1И№

Оригинальные запасные части производства Минского тракторного завода Всегда в наличии крупные узлы и агрегаты

166 900 руб

159 900 руб

159 900 руб

399 900 руб

93 000 руб

102 000 руб

110 000 руб

■ ■

Коробка 70-1700010-06 передач в сборе МТЗ-80

Рычаг по центру, РУП МТЗ

Мост 72-2300020-А-01 передний в сборе МТЗ-82

5 шпилек, под ГУР, РУП МТЗ

Коробка 112-1700010-А-10 переключения передач МТЗ-1221

Без ходоуменьшителя, РУП МТЗ

Коробка 72-1700010-06 передач МТЗ-82

Рычаг по центру, без привода гидроходоуменьшителя, РУП МТЗ

Мост 72-2300020-А передний в сборе МТЗ-82

8 шпилек, под ГУР, РУП МТЗ

Мост 72-2300020-А-04 передний в сборе МТЗ-82

8 шпилек, под ГОРУ, РУП МТЗ

Коробка 72-1700010-61 передач МТЗ-82

Рычаг сбоку, с приводам гидроходоуменьшителя, РУП МТЗ

Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Автодорога № 6, д. 31В © ft info@agromi г. net

7Г (8443) 21-55-77 £(8443) 21-64-40

вариантах опыта в 2014 г. Высота столбцов – средняя урожайность

Рис. 5. Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных по вариантам, «усики» – 95%-ый доверительный интервал шийся в почве после подкормок, усваивается промежуточной культурой – горчицей, которая заделывается в почву поздней осенью в качестве сидерата. Последействие применения азотных удобрений в виде подкормки проявляется в том, что на удобренных площадках биомасса горчицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок, следовательно, и обогащение почвы органикой в этих местах также выше. После заделки горчицы почва становится более рыхлой, повышается ее влагоудерживающая способность, и последующая культура севооборота дает прибавку урожая.

Внедрение в сельскохозяйственное производство технологии точного земледелия, позволяет дифференцированно воздействовать на конкретные участки поля, что позволяет экономить ресурсы и снизить антропогенную нагрузку на агрофитоценоз. В связи с этим мы изучали совершенствование системы гербицидов не только в отношении сроков и кратности их применения, но и возможности их дифференцированного внесения в системе точного земледелия.

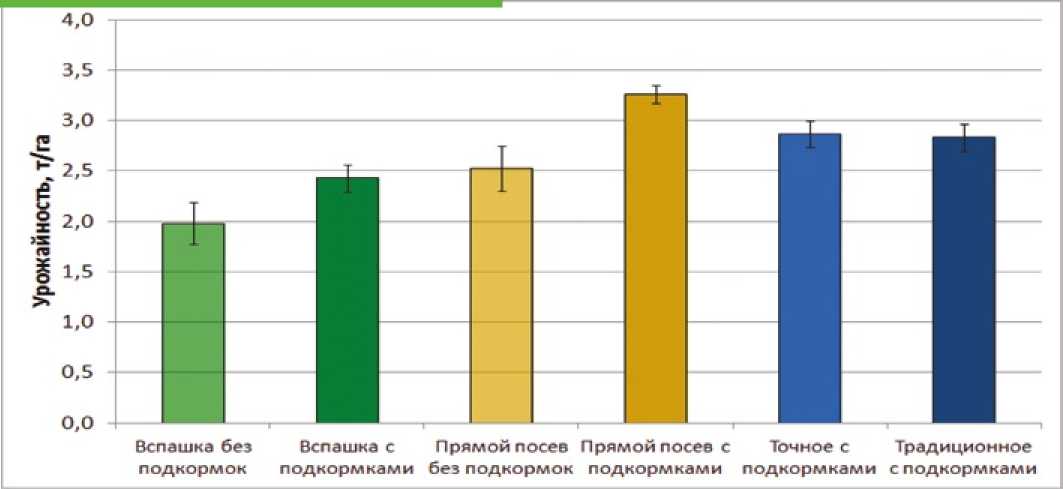

Данный способ внесения основывается на неравномерности распределения сорных растений по полю. Данные по сплошному обследованию и потенциальной засоренности посевов говорят о неоднородности распределения сорных растений по опытному участку.

Это подтверждают и проведенные нами исследования по распространению сорных растений на участках изучаемого севооборота. В среднем за 6 лет исследований, несмотря на сравнительно небольшую площадь опытного наблюдаются различия в пространственном распространении видов сорняков.

Наиболее засоренным оказалось поле 2, где численность сорняков по технологиям практически не отличается и находится на уровне 90 шт./м2. Более 50% из этого количества приходится на торицу полевую, мятлик однолетний, тогда как на других полях севооборота их доля не значительна (рис 6).

Минимальное количество сорных растений приходится на поле № 1, где основными представителями являются фиалка полевая и дымянка аптечная, также надо отметить увеличение количества сорняков в варианте минимальной обработки на 11 шт./м2, а во втором поле на 20 шт./м2 по

Таблица 3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы в опыте ЦТЗ, 2014 г

|

Вариант опыта |

Урожайность, т/га |

Получено зерна на 1 кг внесенного азота |

Рентабельность применения азотных удобрений, % |

|

Контроль |

2,0 |

- |

- |

|

Традиционное земледелие, вспашка, азот 70 кг/га, |

2,4 |

5,7 |

46 |

|

Точное земледелие, вспашка азот 53 кг/га |

2,4 |

7,5 |

93 |

Рис..6. Пространственное распространение торицы полевой сравнению со вспашкой. На поле №4 появляются в большом количестве пастушья сумка и марь белая, также на минимальной обработке присутствует 20 шт./м2 мятлика однолетнего. Из многолетних сорняков на опытном участке чаще всего встречаются хвощ полевой, одуванчик лекарственный, осот полевой и бодяк полевой, их количество колеблется по полям севооборота от 1 до 8 шт./м2 в зависимости от погодных условий, как правило они появляются в одних и тех же местах за счет вегетативного размножения. Наибольшее количество их отмечается на поле №4, по минимальной технологии 8 шт./м2, а на вспашке 3 шт./.м2. На поле №2 многолетние сорные растения за 7 лет наблюдений встречаются в единичных экземплярах.

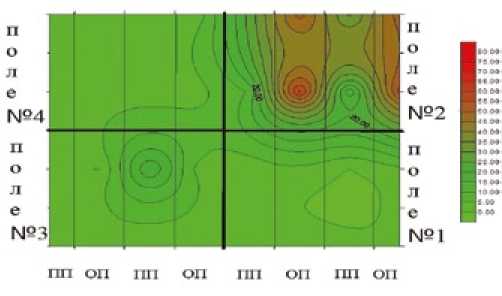

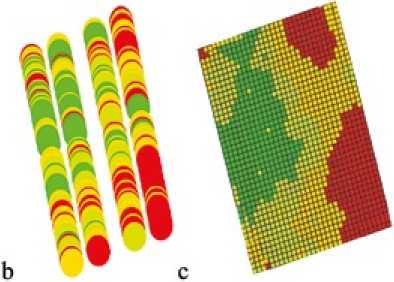

Очаговое распространение сорных растений по участку опыта объясняется накоплением семян и органов вегетативного размножения сорняков на данных участках поля, и при благоприятных погодных условиях в отдельные годы их количество может достигать от 100 до 150 шт./м2 (торица полевая, мятлик однолетний, фиалка полевая), при такой численности происходит накопление семян сорняков в почве, которые и способствуют в дальнейшем сильному засорению участка (рисунок 7, 8).

Неравномерность распределения сорняков по полю в системе точного земледелия позволяет использовать гербициды дифференцированно, используя систему GreenSeeker RT 200, которая состоит из нескольких оптических датчиков, равномерно расположенных вдоль штанги опрыскивателя. За счет того, что каждый датчик имеет свой источник света, данная система может использоваться как в дневное, так и в ночное время суток. Таким образом, мы можем вносить препарат дифференцированно на основании показаний оптических датчиков, которые измеряют индекс вегетации биомассы NDVI и сравнивают полученные значение с заданным алгоритмом. После этого и в режиме online определяется норма расхода препарата на конкретном участке поля.

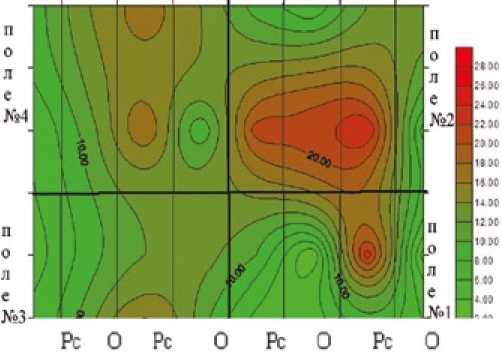

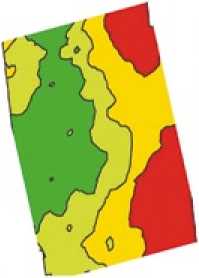

Третьим слагаемым элементом точного земледелия является оценка содержания элементов питания почвы каждого конкретного участка поля. Один из способов такой оценки – отбор огромного количества почвенных проб, после чего каждый образец анализируется, определяется содержание в нем азота, фосфора, калия, микроэлементов, в результате чего формируется карта плодородия. Эта карта загружается в специальную программу SMS Advanced, формирующую задания для бортового ком- пьютера машины для внесения удобрений. В результате на каждый квадратный метр поля будет внесено именно то количество удобрений и микроэлементов, которые необходимы именно этому участку. Есть другой способ получения того же результата, который нам представляется предпочтительнее. Можно идти от обратного и анализировать не состояние почвы, а во время уборки оценивать урожайность не в среднем, а на каждом конкретном участке. Исходя из этих данных, составляется карта урожайности того или иного поля (рисунок 9).

По этой карте, зная, какие участки поля дали больший урожай, а какие меньший, можно планировать программу внесения удобрений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.

Урожайность является важнейшим интегрирующим показателем эффективности и продуктивности посева озимой пшеницы, который зависит не только от применяемой технологии, но также и от метеоусловий вегетационного сезона и от неоднородности почвенных свойств конкретного поля. Проводя анализ урожайности, используют многофакторный дисперсионный анализ и для оценки достоверности различий используют показатель наименьшей существенной разности. В нашем опыте основные изучаемые факторы – варианты опыта, представленные в двукратной повторности. В течение нескольких лет наблюдений было выявлено, что в связи с имеющейся неоднородностью почвенных условий, отклик растений на технологию возделывания в разных частях поля проявляется по-разному, с разной интенсивностью, что порою сглаживает эффект обработки и сказывается на результатах дисперсионного анализа. Создается впечатление, что разница по урожайностям культур при возделывании по разным технологиям является несущественной в пределах поля, а это не так. Наличие большого количества точек учета при составлении карты урожайности позволяет нам осуществлять новые подходы для оценки эффективности технологий, и для данной задачи более наглядно будет использовать не только среднее значение урожайности по технологии, по учетной делянки, но и показатели доверительного интервала для этих значений. В таблице 4 приведена урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ.

В среднем за годы исследований существенных различий в отношении влияния технологии возделывания на урожайность сельскохозяйственных культур не установлено. Только в отдельные годы проявлялось незначительное преимущество точного земледелия на картофеле. Это

Рис. 7. Пространственное распространение малолетних зимующих

Рис. 9. Различное представление данных об урожайности с.-х. культур Ilk

Yield Mast (Dty> (tonne ha)

-

■ 6.12 - 7 . SO

4.77 - Б.Б1

S.S1 - 6.12

-

■ 3.IS - 4.77

Рис. 9. Различное представление данных об урожайности с.-х. культур: a) сетка сплошного учета урожайности; b) точки по центру каждой ячейки сетки сплошного учета, размер точки 10 м;

c) сетка 3×3 м; d) контур.

связано с формированием полноценно развивающихся растений по центру гребня, образованным в ходе гребнеобра-зования с использованием автопилота. Такая технология позволяет получить более высокий урожай картофеля хорошего качества. При оценке различий в урожайности сельскохозяйственных культур по вариантам обработки почвы следует отметить, что лучше реагировали на вспашку картофель, ячмень и вико-овсяная смесь, нулевую обработку – озимая пшеница. Однако, при анализе ситуации по отдельным годам исследований, следует обратить внимание, что по большинству лет урожайность озимой пшеницы по вспашке превышала прямой посев, за исключением 2014 г., когда озимая пшеница по отвальной обработке сформировала урожай в 1.7 раза меньше нулевой, вследствие значительного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и обильных осадков осенью 2013 г. Поэтому, средняя за 8 лет, урожайность культуры на прямом посеве превышает вспашку, как по точной, так и традиционной технологии на 0,08-0,12 т/га. Неоднозначно выглядит влияние отвальной и минимальной обработок на урожайность ячменя. В половине лет периода исследований преимущество за минимальной обработкой, но говорить о существенном преимуществе какой либо обработки не приходится, поскольку различия в среднем составляли 0,09-

0,12 т/га а пользу вспашки. Достаточно отчетливо по большинству лет начала исследований отмечается более высокая урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси на прямом посеве, однако в последние годы приоритет принадлежит отвальной обработки, в среднем за период, он составил 1,2 т/га. Картофель наибольшей продуктивностью отзывался на отвальную обработку почвы. За все годы исследований урожайность клубней картофеля по вспашке превышала минимальную обработку по точной технологии на 2,5 т/га, по традиционной – на 2,9 т/га. Это еще раз подтверждает необходимость глубокой обработки почвы под картофель, притом, что минимальная обработка с применением современных орудий так же достаточно эффективна.

Таким образом, в полевом опыте Центра точного земледелия реализуются задачи экономии средств и экологической безопасности, при использовании автопилота все агроприемы могут выполняться качественно и круглосуточно. Четкого преимущества точной технологии, исходя из урожайности с.-х. культур, не выявлено. Под отдельные культуры зернопропашного севооборота следует применять комбинированную систему основной обработки дерновоподзолистой почвы, сочетающую отвальный, минимальный и нулевой способы.

Таблица 4. Урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

|

Культура |

Технология |

Обработка |

Урожайность по годам, т/га |

||||||||

|

почвы |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

Сред. |

||

|

отвальная 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 22,2 Вика + овес точная нулевая 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 21,0 |

|||||||||||

|

точная |

отвальная |

4,63 |

3,70 |

6,31 |

6,12 |

2.75 |

7.05 |

5,00 |

5.46 |

5.13 |

|

|

Оз. пшеница |

нулевая |

4,11 |

3.55 |

6,15 |

5.87 |

4.59 |

6,86 |

5,52 |

5.05 |

5.21 |

|

|

традици- |

отвальная |

4,50 |

3,65 |

6,52 |

5,80 |

2.78 |

6,92 |

4,88 |

5.31 |

5,04 |

|

|

онная |

нулевая |

3.85 |

3,53 |

6,35 |

5.62 |

4,56 |

6,78 |

5,44 |

5.13 |

5.16 |

|

|

отвальная 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 32,9 31,0 25,8 26,2 точная минимал 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 27,8 26,7 22,5 23,7 Картофель традици- отвальная 24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 30,0 30,3 23,7 25,5 онная минимал 19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,6 25,6 20,8 22,6 |

|||||||||||

|

точная |

отвальная |

3,35 |

2,62 |

4.33 |

5,16 |

3.85 |

5,55 |

4,04 |

4,29 |

4,15 |

|

|

Ячмень |

минимал |

2,99 |

2,83 |

4,20 |

5,00 |

4,01 |

5,21 |

3,99 |

4,04 |

4.03 |

|

|

традици- |

отвальная |

3,47 |

2,76 |

4.26 |

5,20 |

3.88 |

5,50 |

3,95 |

4.12 |

4.14 |

|

|

онная |

минимал |

3,06 |

3,08 |

4.18 |

4,95 |

4.03 |

5,27 |

3,90 |

3,90 |

4.05 |

|

А.И. Беленков, д. с.-х. н., В.Д. Полин, к. с.-х. н., С.В. Железова, к. б. н.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева f