Опыт цифрового рентгено-графирования палеоантропологического материала: сравнительный анализ популяций эпохи развитой бронзы в Барабинской лесостепи

Автор: Марченко Ж.В., Кишкурно М.С., Гришин А.Е., Райнхольд С., Журавков Ф.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты сравнительного комплексного исследования патологического развития костной и зубной систем у индивидов из погребений позднекротовской и андроновской (федоровской) культур эпохи развитой бронзы на юге Западной Сибири. Этот период характеризуется расширением ареала носителей степных традиций андроновской историко-культурной общности в Северной и Центральной Азии, в т.ч. в лесостепь. Изучены изменения внутренней структуры костной ткани на большеберцовых костях (линии Гарриса) и зубные патологии (гипоплазия эмали, кариес). Для фиксации нарушений нормального развития костной ткани использовалось цифровое рентгенографическое оборудование. В выборку включены представители разных половозрастных групп обеих культур из материалов крупнейшего некрополя региона Тартас-1 (Барабинская лесостепь). Линии Гарриса и гипоплазия эмали возникают под действием широкого спектра факторов (инфекционные болезни, периодическое голодание, травмы, авитаминоз и пр.). Кариес отражает увеличение в рационе углеводной составляющей и общий низкий уровень гигиены полости рта. Время формирования каждой из этих патологий различно, что позволяет предполагать неблагоприятные факторы, влияющие на развитие человека в детский, подростковый (линии Гарриса и гипопалазия) и взрослый (кариес) периоды жизни. Выявлены различия в частотах и сочетаниях патологий у представителей позднекротовской и андроновской популяций. В андроновской выборке ниже частота гипоплазии, что указывает на меньшую долю стресса в детском возрасте, а в позднекротовской - линий Гарриса, что может свидетельствовать о низком уровне стресса в подростковый период. Статистические различия в проявлении анализируемых патологий у обеих групп предварительно связываются с различными моделями хозяйственно-культурной адаптации.

Цифровая рентгенография, линии гарриса, гипоплазия эмали, могильник тартас-1, андроновская (федоровская) культура, позднекротовская (черноозерская) культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146394

IDR: 145146394 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.136-146

Текст научной статьи Опыт цифрового рентгено-графирования палеоантропологического материала: сравнительный анализ популяций эпохи развитой бронзы в Барабинской лесостепи

Палеоантропологический материал является уникальным биологическим архивом индивидуальных особенностей развития и здоровья древнего человека на протяжении жизни. Особенности рельефа поверхности ко сти могут дать информацию о специфике повседневной хозяйственной или производственной деятельности, травматизме и заболеваниях, затрагивающих костные структуры организма. Внутренняя структура костей также является ценным источником информации о заболеваниях и особенностях физиологического развития. Для ее анализа используются разные методы лучевой диагностики (рентгенологической, магнитно-резонансной и компьютерной 3D-томографии). Все они отно сятся к разряду неинвазивных, поэтому нашли широкое применение при изучении антропологических особенностей и палеопатологий мумифицированных останков людей из Египта, Китая, Европы и Южной Америки [Murphy et al., 2003; Jackowski, Bolliger, Thali, 2008; Mai et al., 2016; Licata, Pinto, 2020].

Достаточно популярным методом оценки физиологического развития и здоровья представителей древних популяций является изучение т.н. линий задержки роста – трансверзальных или линий Гарриса, отразившихся в кортикальном слое длинных костей, преимущественно в дистальных концах большеберцовых. Эти изменения выявляются только при лучевой диагностике. Клинически они фиксировались на рентгенограммах с конца XIX в. и, в первую оче- редь, были свойственны людям, перенесшим рахит [Hughes, Heylings, Power, 1996]. Специальное внимание этим линиям было уделено Х.А. Гаррисом в период Первой мировой войны. Исследователь назвал их «надгробными камнями» (tombstones), которые указывают на болезни, перенесенные человеком в прошлом [Ibid.]. В дальнейшем экспериментальными и клиническими методами устанавливались факторы, обусловливающие возникновение линий Гарриса, – системные заболевания, дефицит питания и витаминов А, С, D, травмы, физиологические и психологические стрессы [Park, 1964; Huss-Ashmore, 1981; Hughes, Heylings, Power, 1996]. При этом на их формирование оказывал влияние не сам фактор, а длительность его воздействия, т.е. нахождения организма в состоянии стресса [Hughes, Heylings, Power, 1996]. В то же время ряд исследований показывает проявление линий Гарриса при отсутствии перечисленных неблагоприятных факторов. В этих случаях их можно расценивать как чувствительные сигналы нормальных процессов роста [Alfonso, Tompson, Standen, 2005; Papageorgopoulou et al., 2011]. В ходе экспериментов по выявлению влияния дефицита пищи на формирование трансверзальных линий у кроликов установлено, что частота их возникновения в моменты роста костей у группы с периодическими циклами голодания выше, чем у постоянно недоедающей [Alfonso-Durruty, 2011].

На гистологическом уровне линии Гарриса формируются в периоды, когда в эпифизарной части рост хряща прекращается, а в прилегающем конце диа- физа рост кости продолжается (диссоциация темпов хондроплазии и остеогенеза). Со временем (после окончания травмирующего события или стресса) скорость роста обеих частей восстанавливается [Follis, Park, 1952]. В результате в костномозговой полости из трабекул образуются утолщения губчатой кости повышенной минеральной плотности. С физиологической точки зрения линии Гарриса формируются в три периода наиболее интенсивного роста организма (до года, в 5–7 лет, 11–12 (девочки), 15–16 (мальчики) лет) как реакция задержки роста костной ткани в ответ на спектр неблагоприятных факторов [Gindhart, 1973]. Некоторые клинические исследования позволяют предполагать, что эти линии у взрослых и пожилых людей могут исчезать с течением времени в результате ремоделяции кортикального слоя костной ткани [Garn, Schwager, 1967].

Клинически зафиксированные случаи связи образования линий Гарриса с неблагоприятными факторами развития индивида позволили проводить подобные рентгенологические исследования и на археологическом материале. Линии Гарриса в этом случае расценивались как «индикатор памяти о предыдущих нарушениях роста и о стрессе у древнего населения» [Goodman, Clark, 1981, p. 35] и использовались для оценки состояния здоровья индивидов в раннем детском или подростковом возрасте [McHenry, 1968; Goodman, Clark, 1981; Hughes, Heylings, Power, 1996; Бужилова и др., 2013; Медникова, Энговатова, Тарасова, 2015]. Таким образом, они являлись маркерами диетарного и/или физиологического стресса. Частота и количество линий Гарриса на большеберцовых костях позволяют определять время их формирования у детей и подростков и моделировать периоды физиологических стрессов у индивидов [Hummert, Van Gerven, 1985; Byers, 1991; Ameen et al., 2005].

В другом случае проводился сравнительный анализ средневекового и современного населения одной местности (Швейцария) [Ameen et al., 2005]. Сохранение линий Гарриса у индивидов старше 50 лет в обеих группах позволило авторам предполагать их появление в более поздний период жизни (не детский и/или подростковый) и связывать не с задержкой ростовых процессов, а с хроническими заболеваниями (дегенеративными изменениями кортикального слоя костей, в т.ч. остеоартритами, остеопорозами и пр.) и травмами (переломами нижних конечностей и пр.) [Ibid.]. В публикации сообщается только о факте проявления этих линий на рентгенограммах, однако сам механизм их образования у взрослых людей не уточняется. Сравнение рентгенограмм современных жителей Республики Кореи и палеоантропологического материала XVI–XVIII вв. (период династии Чосон) выявило бόльшую частоту встречаемости линий Гарриса у средневекового населения [Beom et al., 2014], причем эти изменения костной ткани были более характерны для женщин, что связывалось с плохим питанием, отражавшим их более низкий социальный статус [Ibid.].

При общей оценке здоровья индивидов в древних обществах не следует ориентироваться только на линии Гарриса [Hughes, Heylings, Power, 1996]. Поэтому исследуются другие маркеры стресса, в частности заболевания зубочелюстной системы, например гипоплазия эмали [Clarke, 1982; Alfonso, Tompson, Standen, 2005], которая также проявляется в ответ на болезни или недостаточность питания [El-Najjar et al., 1976; El-Najjar, De Santi, Ozebek, 1978; Goodman, Armelagos, Rose, 1980; Duray, 1996].

Палеоантропологические индикаторы стресса используются в археологических работах при анализе адаптивных стратегий обществ с разными типами экономики. Так, для оценки биологических изменений в организме человека при переходе к земледельческому хозяйству населения Центральной Европы в эпоху неолита и бронзы были проанализированы две популяции: одна являлась чисто земледельческой (культура линейно-ленточной керамики), а другая практиковала смешанную экономику – земледелие, пастушеское скотоводство, охоту и собирательство (культура шнуровой керамики) [Krenz-Niedbala, 2014]. Анализ линий Гарриса, гипоплазии эмали и cribia orbitalia показал бόльшую частоту патологических маркеров у земледельцев, что объяснялось неблагоприятными социальными факторами (скученность населения и относительно малоподвижный образ жизни приводили к быстрому распространению инфекций) и недостатками диеты (однообразие питания, зависимость от одного источника пищи).

Таким образом, несмотря на разные оценки причин образования линий Гарриса, несомненной остается полиэтиологичность данной патологии. Многие исследователи указывают в качестве основной причины перенесенный в детском возрасте физиологический стресс, являющийся, по сути, дезадаптивным процессом. Также линии Гарриса рассматриваются и как маркер нарушений привычного рациона, и как результат травматических повреждений в детстве. Объяснение их наличия в пожилом возрасте (>50 лет) влиянием недавних травм (переломы) и заболеваний опорно-двигательного аппарата [Ameen et al., 2005], без учета ряда других обстоятельств и без специальных дополнительных исследований посткраниального скелета, выглядит, по нашему мнению, несколько необоснованным. Исходя из этого, основной целью данной работы стало проведение палеопатологического исследования носителей позднекротовской (черноозерской) и андроновской (федоровской) культур Барабинской лесостепи (некрополь Тартас-1 в Венгеровском р-не Новосибирской обл.) с учетом раз- личных патологий, свидетельствующих как о наличии физиологического стресса у индивидов и, возможно, популяции в целом, так и о нарушениях стереотипов питания в связи с новыми формами хозяйствования.

Памятник Тартас-1

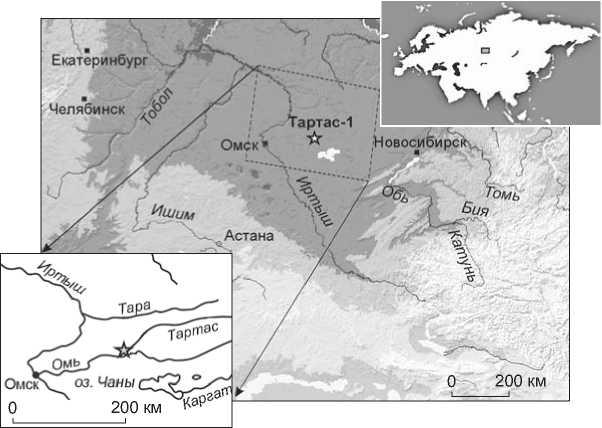

Объект исследуется с 2003 г. ИАЭТ СО РАН в сотрудничестве с Германским археологическим институтом под руководством акад. РАН В.И. Молодина с российской стороны (рис. 1). На настоящий момент это крупнейший в Западной Сибири разновременный могильник (ок. 800 погребений), основной массив захоронений которого относится к эпохе развитой бронзы [Молодин и др., 2020]. Исследованная выборка индивидов представляет две культурные группы, сформировавшие на могильнике Тартас-1 свои в разной степени обособленные некрополи: позднекротовскую и андроновскую (федоровскую).

Позднекротовская (чернозерская) культура выделена В.И. Молодиным и охарактеризована им как самая поздняя форма существования автохтонной кротовской, испытавшей влияние степного, андро-новского мира, что отразилось в появлении изделий срубно-андроновского облика (бронзовые предметы вооружения и украшения) [2014]. В антропологическом облике населения и ритуальной практике это менее выражено [Там же; Чикишева, 2012, с. 109–110]. В рамках могильника Тартас-1 выделяются две пла-ниграфические группы позднекротовских погребений – северная и южная [Марченко и др., 2021]. Гипотетически это отражает разные микропопуляции в рамках одной культурной группы. Для погребальной практики позднекротовских коллективов характерны неглубокие могилы, чаще всего индивидуальные. Погребенные располагались в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Керамические сосуды использовались в обряде в единичных случаях. Мужчины, как правило, снабжались предметами вооружения (бронзовые кинжалы, наконечник дротика, костяные наконечники стрел); женщины – бронзовыми украшениями и шильями. В погребениях изредка встречаются фаланги лошади и пястные кости мелкого рогатого скота.

Хозяйство позднекротовского населения оценивается как комплексное. Для барабинских поселений Венгерово-2 и Преображенка-3 постулируется разведение, в первую очередь, мелкого рогатого скота, в меньшей степени – крупного и лошадей [Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2017]. Изотопный анализ

Рис. 1. Расположение могильника Тартас-1.

антропологических материалов показал значительную долю рыбы в структуре белкового питания людей [Марченко и др., 2021]. Позднекротовские комплексы Тартаса-1 датируются XIX–XVII вв. до. н.э. [Molodin et al., 2012].

Андроновская (федоровская) группа, самая массовая на могильнике (ок. 50 %) [Молодин и др., 2020, с. 486], характеризуется почти повсеместным использованием в обрядовой практике керамических сосудов андроновского или «синкретичного» облика [Мо-лодин, Мыльникова, Иванова, 2014] и захоронением умерших в скорченном положении на боку [Молодин, 2011]. Несколько реже встречаются полностью кремированные останки, а в некоторых могилах кремированные и некремированные. Планиграфия андро-новских (федоровских) погребений в разных частях могильника различная: плотными рядами и разреженно, со следами курганной организации пространства [Молодин и др., 2020]. Зафиксированы не характерные для андроновской традиции признаки: значительный процент коллективных захоронений, помещение бронзовых кинжалов и роговых блюд в могилы, использование рыбы в качестве пищи [Там же]. Все эти признаки в комплексе отражают «варваризацию» андроновской культуры в Барабинской лесостепи и неоднородность группы ее носителей, представленной на могильнике [Там же]. Культуры андроновской общности традиционно считаются скотоводческими [Кузьмина, 1986, с. 32]. Однако в захоронениях группы на Тартасе-1 отмечено значительное число случаев использования рыбы в погребальной практике, что косвенно указывает на ее потребление скотоводами Барабы [Молодин и др., 2015]. Андроновские (федоровские) погребения могильника датируются XVIII– XV вв. до н.э. [Molodin et al., 2012].

Краниологические материалы могильников Бара-бы, эпохально синхронных Тартасу-1, свидетельствуют о том, что в популяции, оставившей некрополь, наблюдается одна из наиболее сложных ситуаций, отразивших «этнорасовое взаимодействие мигрантов и групп автохтонного населения» [Чикишева, 2012, с. 116, 117]. Наиболее полиморфной, на фоне всех ан-дроновских групп, является женская подгруппа Бара-бинской лесостепи* [Там же, с. 116].

Материалы и методы

Выборка позднекротовской культуры включает 17 индивидов (9 мужчин, 6 женщин, 2 ребенка), из них 11 из погребений южной планиграфической группы. Андроновская (федоровская) серия состоит из 27 индивидов (16 мужчин, 9 женщин, 2 ребенка). Пол определялся на основании морфологии черепа и тазовых костей [Алексеев, 1966, с. 27]; возраст – по степени облитерации краниальных швов и уровню изношенности зубной системы у взрослых, а также по стадии процесса смены молочной генерации зубов у детей [Meindl, Lovejoy, 1985; Scott, 1979]. Основные возрастные категории рассматривались в соответствии со стандартными подразделениями [Алексеев, Дебец, 1964, с. 39]: Infantilis I (до появления первых постоянных моляров, ок. 6–7 лет), Infantilis II (до появления вторых постоянных моляров, ок. 11–12 лет), Juvenis (до закрытия затылочного синостоза, ок. 20 лет), Adultus (до 35 лет), Maturus (до 50–55 лет); Senilis (с 55 лет). Материалы были обследованы на наличие линий Гарриса на большеберцовых костях, а также некоторых зубных патологий (кариес, гипоплазия эмали).

Линии Гарриса – поперечно ориентированные линии на трубчатых костях, располагающиеся в ростковых зонах метафиза и диафиза. Данная патология полиэтиологична и может рассматриваться как результат эпизодического стресса, перенесенного в детском возрасте, а также нарушений эндокринных и обменных процессов [Alfonso, Tompson, Standen, 2005; Ша-лина, Ярмолинская, Абашова, 2018]. Было проведено рентгенографирование большеберцовых ко стей на ПРДУ-02 (ЗАО «Элтех», г. Санкт-Петербург) в ИАЭТ СО РАН (режим: напряжение 45 кВ, сила тока 0,07 мА, время экспонирования 10 с). Визуализация изображений осуществлялась в программе QuantorMed, ver. 2.0 посредством сканера FireCR. Без увеличения анализировались обе большеберцовые кости индивидов с фокусировкой на дистальном и проксимальном концах. Подсчет линий Гарриса не проводился, учитывалось только их наличие или отсутствие и степень выраженности (слабая, средняя, сильная) с последующей корректировкой оценки наблюдений врачом-рентгенологом.

Кариес – патология, поражающая твердую ткань зуба (эмаль, дентин, цемент). Основной причиной его возникновения является инфекционная кариесогенная микрофлора [Боровский и др., 2001, с. 190; Newbrun, 1982]. Условиями развития кариеса могут стать разнообразные факторы. В первую очередь, это частое потребление пищи, насыщенной углеводами, особенно быстроусвояемыми (например, сахарозой) [Newbrun, 1982; Larsen, Shavit, Griffin, 1991] и низкий уровень гигиены полости рта. Накапливающийся зубной налет благоприятствует размножению бактериальной флоры и уменьшению прочности эмали зуба. Также кариесу способствуют гипоминерализация эмали, снижение антимикробных функций слюны, общее иммунодефицитное состояние организма [Newbrun, 1982], заболевания желудочно-кишечного тракта и в целом серьезные нарушения обменных процессов [Боровский и др., 2001, с. 210–211; Kanchan et al., 2015].

Гипоплазия эмали – это дефицит эмалевого слоя из-за снижения активно сти амелобластов в момент секреторной фазы образования эмали [Skinner, Goodman, 1992]. Патология развивается под влиянием различных заболеваний в период формирования эмали постоянных зубов [El-Najjar, De Santi, Ozebek, 1978; Боровский и др., 2001, с. 134; Грошиков, 1985, с. 38]. Среди основных причин указываются дисбаланс питания, дефицит витаминов A, C, D, инфекции и гипокальциемия, вызывающие тяжелые заболевания [El-Najjar, De Santi, Ozebek, 1978; Боровский и др., 2001, с. 82].

Все анализируемые здесь патологии зубной и костной ткани не являются следствием влияния какого-то одного фактора в один период, т.к. время формирования каждого признака различно. Гипоплазия эмали на постоянных зубах формируется в возрасте до 7–8 лет (период амелогенеза постоянных резцов, клыков, премоляров, первых и вторых моляров), тогда как основной рост длинных костей и, соответственно, большая вероятность образования линий Гарриса приходится на первый год жизни и 9–12 лет [Alfonso, Tompson, Standen, 2005]. Кариес может формироваться в любом возрасте. Поэтому анализируемые здесь патологические индикаторы в первом приближении можно рассматривать как маркеры индивидуальной биологической адаптации к изменениям в хозяйственной деятельности или природной среде на протяжении всей жизни. Наблюдения за проявлением этих патологий в разных культурных группах позволят определить степень различий на популяционном уровне.

Результаты и обсуждение

В позднекротовской серии линии Гарриса на большеберцовых костях отмечены в пяти случаях (29 % выборки). Они расположены в метафизарной области проксимальных и дистальных отделов. Это указывает на формирование линий Гарриса преимущественно в позднем детстве. Их количество варьирует в пределах одной – трех, выраженность слабая.

Зубочелюстные патологии позднекротовской серии из могильника Тартас-1 подробно рассмотрены в отдельной статье [Кишкурно, 2019]. Выборка, анализируемая в настоящей работе, характеризуется очень высокой частотой кариеса (75 %), который зафиксирован преимущественно на окклюзионной поверхности верхних и нижних моляров. Реже он встречается на буккальной поверхности, в единичных случаях – на дистальной и лингвальной (табл. 1).

Кариес отсутствует у пяти индивидов: двух из южной планиграфической группы (женщина 55–60 лет и ребенок 9 ± 2 года), трех – из северной (мужчины от 30 до 40 лет, Adultus–Maturus). Гипоплазия эмали очень распространена в позднекротовской выборке (94 %). Преобладает линейная форма преимущественно на передних зубах. Стоит отметить единичные поражения и на молярах. Точечная гипоплазия встречается значительно реже и лишь на клыках.

Случаев сочетания эмалевой гипоплазии и линий Гарриса пять (табл. 2): три у мужчин (от 20 до 45 лет), по одному у женщины (20–25 лет) и подростка (12 ± 2,5 года). Все сопровождаются кариесом, преимущественно на окклюзионной и буккальной поверхностях. Гораздо чаще гипоплазия не сочетается с линиями Гарриса (65 %). Только в одном случае нет обоих патологических признаков (мужчина, Adultus–Maturus). Линии Гарриса встречены у инди-

Таблица 1. Индивидуальные данные распределения частот патологий в позднекротовской выборке

|

Номер погребения/ скелета |

Пол |

Возраст, лет |

Кариес |

Гипоплазия эмали |

Линии Гарриса |

||||

|

Поверхность |

|||||||||

|

окклюзионная |

буккальная |

дистальная |

лингвальная |

линейная |

точечная |

||||

|

Южная планиграфическая группа |

|||||||||

|

8 |

Жен. |

30–35 |

+UМ1 |

+LМ1, LМ2 |

0 |

0 |

+UI1, UI2, UC, LI1, LI2, LC |

+LC |

0 |

|

11 |

Муж. |

20–25 |

+LM1 |

+LM1, LM2 |

0 |

0 |

+UC, LI2 |

0 |

+ |

|

19 |

Жен. |

20–25 |

+M1, M2 |

0 |

0 |

0 |

+I1, I2, C |

0 |

0 |

|

20 |

» |

20–25 |

+UM2 |

0 |

0 |

0 |

+UM1 |

0 |

+ |

|

25 |

Муж. |

25–30 |

+LM1, LM3 |

+LM1, LM2, LM3 |

+LM1 |

+UM3 |

+UI1, UC, LC |

0 |

+ |

|

29 |

– |

9(±2) |

0 |

0 |

0 |

0 |

+UI1, UC |

0 |

0 |

|

36/1 |

Муж. |

25–30 |

+UM2, UM3, LM3 |

+LM2 |

0 |

0 |

+UC, UP1, LI2, LC |

0 |

0 |

|

36/2 |

Жен. |

55–60 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+UI1, UC, UM1, LI1, LI2, LC, LM1 |

0 |

0 |

|

39 |

Муж. |

40–45 |

+LM3 |

0 |

0 |

0 |

LC |

0 |

+ |

|

78 |

– |

12 (± 2,5) |

+UP2, M2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+UC, LC |

+ |

|

94 |

Жен. |

20–25 |

+UM1 |

0 |

0 |

0 |

+UM2 |

+LC |

0 |

|

Северная планиграфическая группа |

|||||||||

|

251 |

Муж. |

Maturus |

+LM3 |

+LM2 |

0 |

0 |

+LC |

0 |

0 |

|

315 |

» |

20–25 |

+UM1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+LC |

0 |

|

318/2 |

» |

35–40 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+UI2, UC |

0 |

0 |

|

325/1 |

» |

30–35 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+LI1, LC |

0 |

0 |

|

325/2 |

» |

Adultus– Maturus |

+LM1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

374/2 |

Жен. |

Adultus– Maturus |

+LM3 |

0 |

0 |

0 |

+LC |

0 |

0 |

Таблица 2. Суммарные данные по трем рассматриваемым патологиям

|

Культурная группа |

Кариес |

Гипоплазия эмали |

Линии Гарриса (ЛГ) |

ЛГ и гипоплазия |

Гипоплазия без ЛГ |

ЛГ без гипоплазии |

Индивиды без ЛГ и гипоплазии |

|

Позднекротовская ( n = 17) |

13 (76 %) |

16 (94 %) |

5 (29 %) |

5 (29 %) |

11 (65 %) |

0 |

1 (6 %) |

|

Андроновская (федоровская) ( n = 27) |

19 (70 %) |

16 (59 %) |

14 (52 %) |

8 (30 %) |

8 (30 %) |

6 (22 %) |

5 (19 %) |

Рис. 2. Рентгенограммы большеберцовых костей с линиями Гарриса (прямая проекция). а – дистальные части (мог. 324); б – проксимальные части (мог. 287).

видов только из южной планиграфической группы (см. табл. 1), в то время как эмалевая гипоплазия равномерно представлена в обеих.

В андроновской (федоровской) серии линии Гарриса отмечены в 14 случаях (52 %). Их количество не превышает трех-четырех. Как правило, линии располагаются в метафизарной области преимущественно в дистальных отделах кости (рис. 2, а ) и слабо выражены. Также зафиксированы случаи со средней или сильной степенью выраженности как на метафизе, так и на диафизе в проксимальном и дистальном отделах (рис. 2, б ).

Частота кариеса в андроновской (федоровской) выборке высокая (71 %). Кариозные поражения распространены преимущественно на жевательной поверхности зубов, редко встречаются на буккальной стороне и в единичных случаях – на лингвальной и дистально-вестибулярной (табл. 3). Гипоплазия эмали зафиксирована у 16 индивидов (59 %). В отличие от позднекротовской серии, патология распространена исключительно на резцах и клыках. Доминирует линейная форма, точечная встречена у трех индивидов.

Случаев сочетания гипоплазии и линий Гарриса (см. табл. 2) восемь (30 %): у трех мужчин (от 35

до 55 лет), четырех женщин (от 20–25 лет до Senilis) и одного ребенка (10 ± 2,5 года). Частота встречаемости гипоплазии без линий задержки роста кости чуть выше (30 %), чем последних без этой зубной патологии (22 %). Индивидов, у которых отсутствуют оба признака, пять (19 %): трое мужчин от 20 до 35 лет, женщина (Juvenis) и ребенок (10 ± 2 года).

Изотопные исследования показали, что белковая часть рациона у позднекротовского населения, как и у предшествующего одиновского, по-прежнему обеспечивалась за счет потребления рыбы и мяса лесостепных млекопитающих. Значительного увеличения доли белков растительного происхождения не отмечено [Марченко и др., 2016, 2021]. Наше исследование фиксирует некоторые различия в распространении рассматриваемых патологий в позднекротовской и андроновской (федоровской) выборках (см. табл. 2). В последней частота кариеса несколько ниже (70 против 76 %), а гипоплазия встречается значительно реже (59 против 94 %). Это может быть вызвано различными факторами, но предварительно мы предполагаем более высокий уровень здоровья зубочелюстной системы у андроновцев. В опубликованной раннее работе [Кишкурно, 2019] было выдвинуто предположение об экстремальных условиях обитания позд-

Таблица 3. Индивидуальные данные распределения частот патологий в андроновской (федоровской) выборке

Распределение частот линий Гарриса на большеберцовых ко стях демонстрирует обратную картину: в андроновской (федоровской) группе эта патология распространена намного больше (52 против 29 %). В позднекротовской выборке линии Гарриса всегда сопровождаются гипоплазией эмали (табл. 2), в то время как у андроновцев они зафиксированы и в сочетании с гипоплазией (30 %), и без нее (22 %). При этом существенных различий в распределении патологий по полу и возрасту внутри каждой выборки не отмечено.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать предварительные выводы. Изученные маркеры стресса в позднекротовской и андроновской (федоровской) группах с разными типами экономики свидетельствуют о значительных патологических изменениях в обеих. Сравнение выборок показало более низкий уровень стоматологического здоровья позднекротовцев и большее распространение линий Гарриса на большеберцовых костях у андроновцев. Исходя из этого, можно предварительно предположить наличие различных способов приспособления к внешним условиям у разных культурных групп. Андроновская группа на фоне позднекротовской выглядит несколько более благополучной.

Для уверенной характеристики патологий и их этиологии на древнем антропологическом материале необходимо изучение большего количества патологических маркеров на каждом отдельном скелете с привлечением разных методов, используемых в настоящий момент медицинской и антропологической науками. Также необходимо расширение выборок, что даст возможность подробнее и точнее характеризовать внутригрупповой патологический статус.

Дальнейшая разработка темы предполагает продолжение комплексного использования методов лучевой диагно стики и остеоскопических исследований посткраниального скелета. Это позволит уточнить сделанные выводы, а также расширит ис-точниковую базу для сравнительного межпопуляционного анализа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ– ННИО, проекты № 18-509-12067а и DFG RE2688/3-1/2. Выражаем благодарность акад. РАН В.И. Моло-дину за возможность работы с антропологическими коллекциями из некрополя Тартас-1 и д-ру ист. наук Т.А. Чикишевой за консультации во время проведения исследования и написания статьи.

Список литературы Опыт цифрового рентгено-графирования палеоантропологического материала: сравнительный анализ популяций эпохи развитой бронзы в Барабинской лесостепи

- Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1966. – 251 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

- Боровский Е.В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н. Терапевтическая стоматология: учеб. пособие для студентов стоматолог. ф-тов мед. вузов. – М.: Медицина, 2001. – 468 с.

- Бужилова А.П., Потрахов Н.Н., Потрахов Е.Н., Грязнов А.Ю. Анализ маркеров стресса методами микрофокусной рентгенографии (по антропологическим материалам эпох каменного века) // Биотехносфера. – 2013. – № 2 (26). – С. 46–51.

- Грошиков М.И. Некариозные поражения тканей зуба. – М.: Медицина, 1985. – 174 с.

- Кишкурно М.С. Зубочелюстные патологии носителей позднекротовской (черноозерской) культуры Барабинской лесостепи (по материалам могильника Тартас-1) // Camera Praehistorica. – 2019. – № 2 (3). – С. 147–155.

- Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. – Фрунзе: Илим, 1986. – 136 с.

- Марченко Ж.В., Панов В.С., Гришин А.Е., Зубова А.В. Реконструкция и динамика структуры питания одиновского населения Барабинской лесостепи на протяжении III тыс. до н.э.: археологические и изотопные данные // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 3 (34). – С. 164–178.

- Марченко Ж.В., Райнхольд С., Гришин А.Е., Поздняков Д.В., Бабина К.А., Батанина О.В. Первые результаты изотопного анализа антропологического материала позднекротовской (черноозерской) культуры памятника Тартас-1: реконструкция диеты и мобильности населения // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и результаты междисциплинарных исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2021. – С. 72–79.

- Медникова М.Б., Энговатова А.В., Тарасова А.А. Диахронные изменения качества жизни населения Ярославля в XIII–XVII вв. по данным радиологии // РА. – 2015. – № 3. – C. 94–106.

- Молодин В.И. Миграции носителей андроновской культурно-исторической общности в Барабинскую лесостепь // Древнее искусство в зеркале археологии: К 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 58–69. – (Тр. Сиб. ассоциации исследователей первобытного искусства; вып. VII).

- Молодин В.И. К вопросу о позднекротовской (черноозерской) культуре (Прииртышская лесостепь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 1. – С. 49–54.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Конева Л.А. Рыба в погребальной практике носителей андроновской (федоровской) культуры (по материалам могильника Тартас-1, Барабинская лесостепь, Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 77–90.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Хансен С., Ненахов Д.А., Ненахова Ю.Н., Райнхольд С., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В., Нестерова М.С., Ефремова Н.С., Швецова Е.С., Бобин Д.Н., Борзых К.А. Особенности погребальной практики носителей андроновской (федоровской) культуры северо-западной части могильника Тартас-1 // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 484–492.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Иванова Д.П. Морфологический анализ сосудов эпохи развитой бронзы (первая половина II тыс. до н.э.) лесостепного Прииртышья (по материалам погребальных комплексов Венгеровского микрорайона) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 2. – С. 44–66.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Хозяйственно-производственные комплексы на поселениях кротовской культуры // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. I. – С. 307–311.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

- Шалина М.А., Ярмолинская М.И., Абашова Е.И. Влияние гормональной терапии на костную ткань: мифы и реальность // Журнал акушерства и женских болезней. – 2018. – № 3 (67). – С. 83–94.

- Alfonso M.P., Tompson J.L., Standen V.G. Reevaluating Harris lines – a comparison between Harris lines and enamel hypoplasia // Collegium Antropologicum. – 2005. – Vol. 29, iss. 2. – P. 393–408.

- Alfonso-Durruty M.P. Experimental assessment of nutrition and bone growth’s velocity effects on Harris lines formation // Am. J. of Phys. Anthrop. – 2011. – Vol. 145. – P. 169–180. – URL: https://doi.org/10.1002/ajpa.21480

- Ameen S., Staub L., Ulrich S., Vock P., Ballmer F., Anderson S.E. Harris lines across centuries: a comparison of two populations, medieval and contemporary in Central Europe // Skeletal radiology. – 2005. – Vol. 34. – P. 279–284. – URL: https://doi.org/10.1007/s00256-004-0841-3

- Beom J., Woo E.J., Lee I.S., Kim M.J., Kim Y.-S., Oh C.S., Lee S.-S., Lim S.B., Shin D.H. Harris lines observed in human skeletons of Joseon Dynasty, Korea // Anatomy and Cell Biology. – 2014. – Vol. 47. – P. 66–72. – URL: http://dx.doi.org/10.5115/acb.2014.47.1.66

- Byers S. Calculation of age at formation of radiopaque transverse lines // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1991. – Vol. 85. – P. 339–343. – URL: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330850314

- Clarke S.K. The association of early childhood enamel hypoplasia and radiopaque transverse lines in a cultural diverse perihistoric skeletal sample // Hum. Biol. – 1982. – Vol. 54, iss. 1. – P. 77–84.

- Duray S.M. Dental indicators of stress and reduced age at death in prehistoric Native Americans // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1996. – Vol. 99. – P. 275–286. – URL: https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(199602)99:2<275::AIDAJPA5 3.0.CO;2-Y

- El-Najjar M., Ryan D., Turner C.H., Lozoff B. The etiology of porotic hyperostosis among the prehistoric and historic Anasazi Indians of Southwestern United States // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1976. – Vol. 44. – P. 447–488. – doi: 10.1002/ajpa.1330440311.

- El-Najjar M.Y., De Santi M.V., Ozebek L. Prevalence and possible etiology of dental enamel hypoplasia // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1978. – Vol. 48. – P. 185–192. – URL: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330480210

- Follis R.H., Park E.A. Some observations on bone growth with particular respect to zones and transverse lines of increased density in the metaphysis // Am. J. of Roentgenol. – 1952. – Vol. 68. – P. 709–724.

- Garn S.M., Schwager P.M. Age dynamics of persistent transverse lines in the tibia // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1967. – Vol. 27. – P. 375–378. – URL: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330270310

- Gindhart P.S. Growth standards for the tibia and radius in children aged one month through eighteen years // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1973. – Vol. 39. – P. 41–48.

- Goodman A.H., Armelagos G.J., Rose J.C. Enamel hypoplasias as indicators of stress in three prehistoric populations from Illinois // Hum. Biol. –1980. – Vol. 52, iss. 3. – P. 515–528.

- Goodman A.H., Clark G.A. Harris lines as indicators of stress in prehistoric Illinois populations // Research Report 20: Biocultural Adaptation Comprehensive Approaches to Skeletal Analysis. – Boston: University of Massachusetts, 1981. – P. 35–43.

- Hughes C., Heylings D.J.A., Power C. Transverse (Harris) lines in Irish archaeological remains // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1996. – Vol. 101. – P. 115–131. – URL: https://doi.org/10.1002/ (SICI)1096-8644(199609)101:1<115::AID-AJPA8-3.0.CO;2-U

- Hummert J.R., Van Gerven D.P. Observations of the formation and persistence of radiopaque transverse lines // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1985. – Vol. 66. – P. 297–306. – URL: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330660307

- Huss-Ashmore R. Bone growth and remodeling as a measure of nutritional stress // Research Report 20: Biocultural Adaptation Comprehensive Approaches to Skeletal Analysis. – Boston: University of Massachusetts, 1981. – P. 84–91.

- Jackowski C., Bolliger S., Thali M.J. Common and Unexpected Findings in Mummies from Ancient Egypt and South America as Revealed by CT // Radiographics. – 2008. – Vol. 28. – P. 1477–1492. – URL: https://doi.org/10.1148/rg.285075112

- Kanchan T., Machado M., Rao A., Kewal K., Garg A.K. Enamel hypoplasia and its role in identification of individuals: A review of literature // Ind. J. of Dentistry. – 2015. – Vol. 6, iss. 2. – P. 99–102. – URL: https://doi.org/10.4103/0975-962X.155887

- Krenz-Niedbala M.A. A biocultural perspective on the transition to agriculture in Central Europe // Anthropologie. – 2014. – Vol. 52, iss. 2. – P. 115–132.

- Larsen C.S., Shavit R., Griffi n M.C. Dental caries evidence for dietary change: an archaeological context // Advances in Dental Anthropology / eds. M.A. Kelley, C.S. Larsen. – N. Y.: Wiley-Liss, 1991. – P. 179–202.

- Licata M., Pinto A. Radiology in archaeology: fundamentals and perspective – examination of the living / Radiology in Forensic Medicine: From Identification to Post-mortem Imaging. – Cham: Springer, 2020. – P. 43–54. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-96737-0_6

- Mai H., Yang Y., Abuduresule I., Li W., Hu X., Wang C. Characterization of cosmetic sticks at Xiaohe cemetery in Early Bronze Age Xinjiang, China // Sci. Rep. – 2016. – Vol. 6. – P. 18–39. – URL: https://doi.org/10.1038/srep18939

- Masterson E.E., Sabbah W. Maternal allostatic load, caretaking behaviors, and child dental caries experience: a cross-sectional evaluation of linked mother-child data from the third national health and nutrition examination survey // Am. J. of Public Health. – 2015. – Vol. 105, iss. 11. – P. 2306–2311. – URL: https://doi:10.2105/AJPH.2015.30272

- McHenry H. Transverse lines in long bones of prehistoric Californian Indians // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1968. – Vol. 29. – P. l–18.

- Meindl R.S., Lovejoy C.O. Ectocranial suture closure: A revised method for the determination of skeletal age based on the lateral-anterior sutures // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1985. – Vol. 68. – P. 57–66.

- Molodin V.I., Marchenko Z.V., Kuzmin Y.V., Grishin A.E., Van Strydonck M., Orlova L.A. Radiocarbon chronology of burial grounds of the Andronovo Period (Middle Bronze Age) in Baraba Forest Steppe, Western Siberia // Radiocarbon. – 2012. – Vol. 54, iss. 3/4. – P. 737–747.

- Murphy W.A., zur Nedden D., Gostner P., Knapp R., Recheis W., Siedler H. The Iceman: discovery and imaging // Radiology. – 2003. – Vol. 226, iss. 3. – P. 614–629. – URL: https://doi.org/10.1148/radiol.2263020338

- Newbrun E. Sugar and dental caries: a review of human studies // Sci. – 1982. – Vol. 217. – P. 418–423. – URL: https://doi.org/10.1126/science.7046052

- Papageorgopoulou C., Suter S.K., Rühli F.J., Siegmund F. Harris lines revisited prevalence, comorbidities, and possible etiologies // Am. J. of Hum. Biol. – 2011. – Vol. 23. – P. 381–391. – URL: https://doi.org/10.1002/ajhb.21155

- Park E.A. The imprinting of nutritional disturbances on growing bone // Pediatrics. – 1964. – Vol. 33. – P. 815–862.

- Skinner M.F., Goodman A.H. Anthropological uses of developmental defects of enamel // Skeletal Biology of Past Peoples: Research Methods. – N. Y.: Willey-Liss, 1992. – P. 153–174.

- Scott E.C. Dental wear scoring technique // Am. J. of Phys. Anthrop. – 1979. – Vol. 51. – P. 214–217.