Опыт интродукции Polygala sibirica L. (сем. Polygalaceae) в Якутском ботаническом саду

Автор: Егорова Полина Спиридоновна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - разработка стратегии сохранения Polygala sibirica L. и изучение биологических особенностей вида в культуре. Описывается интродукционный эксперимент с редким на территории Якутии видом Polygala sibirica L. Природные ценопопуляции P. sibirica приурочены к сообществам со слабыми конкурентными взаимоотношениями - каменистым якутопырейным степям с неравномерным травостоем. В природных условиях и в культуре семенное размножение P. sibirica имеет трудности из-за слабой всхожести семян и плохой приживаемости проростков. В опыте большая часть семян проросла на третий год. Жизненная форма P. sibirica -моноцентрический стержнекорневой с многоглавым ветвистым каудексом поликарпик с побегами удлиненного типа. В культуре онтогенез P. sibirica простой, продолжается в течение жизни одного семенного поколения, партикуляции не происходит, особи отмирают в старом генеративном и сенильном состоянии. В онтогенезе четыре периода и девять онтогенетических состояний: прегенеративный период - проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное состояния; генеративный период - молодое, средневозрастное, старое генеративное состояния; постгенеративный период - сенильное состояние. В ходе развития особей наблюдаются три фазы морфогенеза: первичный побег - ювенильное, имматурное, виргинильное онтогенетические состояния; первичный куст - молодое, начало зрелого генеративного онтогенетического состояния; рыхлый куст - зрелое, старое генеративные, сенильное онтогенетическое состояния. Для P. sibirica в питомнике характерны устойчивая ритмика сезонного развития, высокое жизненное состояние интродуцированных растений. Вид ежегодно проходит полный цикл развития побегов с образованием жизнеспособных семян. Образуется самосев. Критическим моментом в кудьтивировании P. sibirica является невысокая выживаемость проростков. Вид можно причислить к перспективным интродуцентам.

Polygala sibirica l, семенное размножение, жизненная форма, стержнекорневые поликарпики, онтогенез, интродукционная перспективность

Короткий адрес: https://sciup.org/140294665

IDR: 140294665 | УДК: 631.529:582.755.2:58.006 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-3-71-78

Текст научной статьи Опыт интродукции Polygala sibirica L. (сем. Polygalaceae) в Якутском ботаническом саду

Введение. Polygala sibirica L., истод сибирский (семейство Polygalaceae – истодовые) – известное лекарственное растение, применяется при лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей [1].

Основная часть ареала P. sibirica охватывает горностепные районы Монголии, Китая, ИндоГималайской области, в России – Сибирь и Дальний Восток. Отдельные фрагменты находятся в степной зоне Европы, Кавказа [2]. По всему своему ареалу он встречается редко. В Якутии вид причислен к категории редкости 3 в, как редкий вид, имеющий узкую экологическую приуроченность. Охраняется на территориях заповедников «Олекминский», «Пилька», природного парка «Ленские столбы», ресурсных резерватов «Чаруода», «Чонский» [3].

P. sibirica – горностепное растение, предпочитающее хорошо освещенные каменистые, слабо задернованные склоны и увалы, ксеро-петрофит. В Центральной Якутии P. sibirica входит в состав степных сообществ, развитых на склонах коренных берегов реки Лена, впадающих в нее рек и их притоков [4, 5].

Первый интродукционный эксперимент с P. sibirica в Якутском ботаническом саду начинался в 1983 г. с растениями из окрестностей пос. Кочегарово. Но мобилизованные во взрослом состоянии растения приживались трудно, почти все выпали. В ботаническом саду СВФУ в 2004 г. из мобилизованных из окрестностей с. Еланка растений прижилось только 30 %. Перенесенные из природных мест обитания взрослые генеративные растения P. sibirica погибали из-за того, что в каменистом грунте мест обитания истода трудно выкопать растения без повреждения корней. А из-за трудностей семенного размножения в природных популяциях очень мало растений прегенеративного возраста. В культуре у вида наблюдалось нерегулярное плодоношение, не было самовозобновления, из-за этого сделаны выводы об интродукционной неперспективности [6, 7]. Поэтому введение в культуру Polygala sibirica L. довольно актуально для сохранения и возможного использования вида в медицине.

Цель исследования – разработка стратегии сохранения Polygala sibirica L. и изучение биологических особенностей вида в культуре.

Материал и методы. Интродукционный питомник находится в Якутском ботаническом саду. Климат Центрально-Якутской равнины характеризуется как резко континентальный. Он обусловлен крайне низкими зимними и высокими летними температурами: в январе в Якутске средние температуры составляют минус 43,5 °С, в июле +18,7 °С. Переход среднесуточных температур воздуха через 0 °С весной происходит в конце апреля. Безморозный период длится от 155 до 165 дней и заканчивается осенью в начале октября. Период активной вегетации растений начинается в середине мая и заканчивается в первых числах сентября. Сумма активных температур за этот период составляет в среднем 1500–1800 °С. Климат засушливый, сумма осадков за год всего 192 мм, за летний период – 124 мм [8].

Семена P. sibirica были собраны в конце июля 2011 г. в окрестностях кордона, расположенного в 134 км от устья р. Буотамы, на высоком берегу р. Бысыт Юрях, притока р. Буотама, на территории природного парка «Ленские столбы» в Центральной Якутии.

При сборе материала в природе и работе в коллекции руководствовались методикой Г.П. Семеновой по интродукции редких растений [9], фенологических наблюдениях – методикой И.Н. Бей-деман [10]. Для характеристики организации жизненных форм использовали методики, основанные на рекомендациях авторов [11–14]. При изучении онтогенеза использовали концепцию дискретного описания онтогенеза, разработанную Т.А. Работновым и его школой [15]. Тип онтогенеза определяли по классификации типов онтогенеза Л.А. Жуковой [16], интродукционную устойчивость – по шкале, разработанной Р.А. Карписоно-вой [17].

Результаты и их обсуждение. Свежесобранные семена P. sibirica в лаборатории не всходили. В питомнике семена сеяли под зиму в 2011 г. Проростки появлялись следующей вес- ной в середине июня – начале июля. Семядоли округлые, с закругленной верхушкой, длиной 0,66±0,01 и шириной 0,53±0,008 см, на коротких черешках до 2 мм. Ювенильные растения представлены первичным побегом высотой до 0,8±0,04 см с 2–4 листьями. Первые настоящие листья цельные, узко-ланцетные, с заостренной верхушкой, длиной до 0,68±0,02 и шириной 0,31±0,005 см, сидячие.

В имматурном состоянии первичный побег достигает высоты 2–3 см, несет до 8–15 листьев, размеры и форма листьев как у взрослых растений, до 1,51±0,05 см в длину и 0,52±0,01 см в ширину. Из пазух семядолей начинают расти боковые побеги. В конце этапа они вырастают до 1,63±0,11 см, несут по 6–9 более мелких листьев.

У виргинильных растений увеличивается высота побегов до 12–15 см, длина корня достигает 20–23 см. Развиты боковые побеги числом до 4– 5 шт., высотой до 4,5–6 см. Подземная часть представлена главным корнем, имеющим длину до 16,8±0,81 см. При втягивании нижней части побега в субстрат в виргинильном состоянии начинается формирование каудекса. Каудекс одноглавый, довольно длинный – в среднем 4–6 см, шириной 1,5–2 мм. У некоторых экземпляров каудексы достигают в длину 9–10 см. К осени на каудексе закладывается большое количество почек, в среднем 7,3±0,29, максимально до 20 шт. Некоторые крупные экземпляры формируют соцветия и зацветают. В этом состоянии растения были пересажены на постоянное место и ушли в зиму.

Во второй год вегетации в культуре растения переходят в молодое генеративное состояние. Хотя растения P. sibirica весной отрастают довольно поздно (20–25 мая), побеги растут очень быстро. Уже в первых числах июня появляются первые бутоны, массовая бутонизация наступает во второй декаде июня. Начало цветения отмечается 11 июня, массовое – с 3 до 13 июля. Только отставшие в развитии побеги могут цвести вплоть до августа. Созревание семян начинается с конца июля до середины августа.

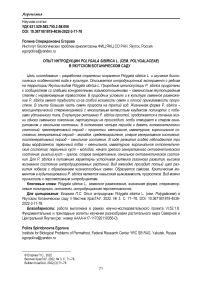

Рис. 1. Схема онтогенеза Polygala sibirica L. в культуре:

j – ювенильное; im – имматурное; v – виргинильное; g 1 – молодое; g 2 – средневозрастное; g 3 – старое генеративное; se – сенильное онтогенетическое состояния

После перезимовки моноподиальное нарастание сменяется симподиальным. У молодых генеративных растений подземная часть представлена одноглавым каудексом, он тонкий, до 6 см длиной и 2 мм толщиной, переходит в тонкий, слабо разветвленный, до 18–28 см длиной, главный корень. Каудекс весь усажен почками. Прорастают из них только почки, расположенные у поверхности почвы. Образуется первичный куст из 2–3 генеративных побегов высотой до 13– 20 см. Побеги удлиненные с 18–25 листьями, расположенными в спиральном порядке. Листья эллиптические, заостренные, средние по стеблю крупнее, длиной до 1,5–2,5, шириной до 0,7– 0,8 см, вверх по стеблю листья мельче и уже, до 1,5–2 см длиной и 0,4–0,5 см шириной. Соцветия боковые, пазушные, в числе 1–2, до 2,5–4 см длиной, с 2–5 цветками.

Рис. 2. Цветение Polygala sibirica L. в питомнике

Осенью при отмирании надземных побегов их базальные части сохраняются, втягиваются в субстрат и входят в состав каудекса. На 3-й год жизни у растений формируется двухглавый кау-декс толщиной до 2,5 мм, с тонкими каудикула-ми, до 1,0 мм толщиной. Весной прорастает некоторое количество почек, расположенных ближе к поверхности почвы, и иногда спящие почки на нижней части каудекса. У молодых растений каудекс компактный, плотный. На 4-5-й год жизни начинается ветвление боковых побегов и в средневозрастном генеративном состоянии формируется ветвистый каудекс из тонких, сим-подиально сменяющих друг друга резидов -нижних компактных участков побегов с почками. Фаза морфогенеза - рыхлый куст. Стержнекорневая многоглаво-каудексовая жизненная форма имеет высокую конкурентную способность при развитии на слабозакрепленных грунтах: подвижных песчаных или каменистых осыпающихся субстратах вершин коренных берегов и горных увалов [13, 18].

Генеративные средневозрастные растения на 9-й год развития в питомнике представляют собой хорошо развитый куст с широким (до 8-

10 см) основанием. В условиях питомника растения по своему габитусу намного превосходят природные. В природной ценопопуляции на Бы-сыт-Юрях число генеративных побегов растений составляло 29,9±3,06, а в условиях культуры насчитывалось до 100,8±0,87 побегов. Высота побегов - до 23,2±0,20 см, к осени в период семеношения они полегают. С увеличением количества упрощается строение побегов - боковых побегов и соцветий формируется меньше. Семенная продуктивность отдельного побега небольшая. Развивается всего 2,7±0,15 соцветия на побег, число цветков в них составляет 5,2±0,31. На этапе плодоношения формируется 2,9±0,21 коробочек, а семян - всего 5,3±0,39 на побег. Но учитывая большое количество генеративных побегов у средневозрастных растений, семенная продуктивность растений довольно высока. В благоприятные годы и в природных популяциях наблюдается хорошая семенная продуктивность. Свежесобранные семена истода плохо прорастают. В опыте при подзимнем посеве некоторые семена проросли весной, остальные появились весной следующего года. Поэтому можно предположить, что в природных популяциях запас семян истода в почве довольно высок. Только прорастая весной, проростки в иссушающих условиях высоких склонов коренных берегов выживают плохо. А в условиях культуры нетрудно вырастить интродукционные популяции для сохранения вида в коллекциях, притеняя проростки от солнца.

В старом генеративном состоянии в средней части куста начинаются процессы отмирания, накапливаются остатки старых побегов, много ветоши. Под кустами много сеянцев текущего года, но до взрослого состояния сохраняется очень небольшая их часть.

Некоторые растения P. sibirica в питомнике отмирают в старом генеративном состоянии, а иные переходят в сенильное состояние, которое характеризуется отмиранием отдельных частей куста, образованием слабых побегов, накоплением ветоши. Отмирание происходит на 10–11-м году жизни.

По данным Е.М. Олейниковой [14], стержнекорневые растения с многоглавым каудексом отличаются непродолжительным периодом старения и отмирания. Родственный вид P. Tenui-folia отмирает в природных ценопопуляциях в g3 состоянии, примерно на 10-м году жизни, у этого вида не наблюдается постгенеративного состояния [19]. P. sibirica отличается от него формированием ветвистого рыхлого каудекса. В природных условиях нами описаны старые генеративные растения с очень рыхлым разваливающимся каудексом и вегетативные особи с частично отмершими частями каудекса, отнесенные к старому генеративному и субсенильному состояниям [5]. Е.М. Олейникова также отмечает наличие постгенеративного сенильного состояния у P. sibirica [14] . Однако она считает, что из-за кратковременности процессов старения стержнекорневых растений субсенильное и сенильное состояния можно объединить. Мы придерживаемся ее точки зрения. Тип онтогенеза P. sibirica простой, осуществляется в течение жизни одной особи семенного происхождения. Общая продолжительность жизненного цикла стержнекорневых растений с этим типом онтогенеза составляет от 3 до 30 лет [16].

P. sibirica в питомнике показывает устойчивую ритмику сезонного развития, ежегодно проходит полный цикл развития побегов с образованием жизнеспособных семян. Вредителей и болезней на растении не отмечено. Образуется самосев. Пересадка растений проводится толь- ко в первый год вегетации. Следовательно, P. sibirica можно причислить к перспективным в интродукции растениям [17]. Вид декоративный, можно применять в озеленении каменистых садов, низких бордюров и т. д.

Заключение. Таким образом, культивирование P. sibirica показало следующие его особенности:

-

1. Жизненная форма P. sibirica – моноцен-трический стержнекорневой с многоглавым ветвистым каудексом базисимподиальный поли-карпик с побегами удлиненного типа.

-

2. Тип онтогенеза простой, продолжается в течение жизни одного семенного поколения, партикуляции не происходит, особи отмирают в старом генеративном и сенильном состояниях. В своем жизненном цикле растения проходят следующие онтогенетические периоды и состояния – латентный: семена; прегенеративный: ювенильное, имматурное, виргинильное; генеративный: молодое, средневозрастное, старое генеративное; постгенеративный: сенильное состояние. В ходе развития особей наблюдаются три фазы морфогенеза: первичный побег – ювенильное, имматурное, виргинильное состояния; первичный куст – молодое генеративное, начало средневозрастного генеративного состояния; рыхлый куст – средневозрастное, старое генеративное и сенильное онтогенетическое состояния.

-

3. Для P. sibirica в питомнике характерны устойчивая ритмика сезонного развития, высокое жизненное состояние интродуцированных растений. P. sibirica ежегодно проходит полный цикл развития побегов с образованием жизнеспособных семян. Вредителей и болезней на нем не отмечено. Образуется самосев. В интродукции перспективен.

Список литературы Опыт интродукции Polygala sibirica L. (сем. Polygalaceae) в Якутском ботаническом саду

- Минаева В.Г. Лекарственные растения Сибири. Новосибирск: Наука, 1991. 431 с.

- Флора Сибири: в 14 т. Т. 10. Geraniaceae -Cornaceae / Г.А. Пешкова [и др.]. Новосибирск: Наука, 1996. 254 с.

- Красная книга РС (Я). Т. 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. М.: Реарт, 2017. 412 с.

- Захарова В.И., Никифорова Е.Н., Тимофеев П.А. Позднеплейстоценовые степи на территории природного парка «Ленские Столбы» // Природный парк «Ленские Столбы»: прошлое, настоящее, будущее. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2007. С. 63-76.

- Егорова П.С. К изучению экологии ценопо-пуляций истода сибирского [Polygala sibirica L.) на территории природного парка «Ленские столбы» // Вестник Алтайского ГАУ. 2015. № 3 [125). С. 76-79.

- Борисова С.З. Степи Центральной Якутии: интродукционный очерк. Новосибирск: Наука, 2008. 96 с.

- Каталог растений Якутского ботанического сада. Новосибирск: Наука, 2012. Т. 1. 163 с.

- Агроклиматические ресурсы Якутской АССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 109 с.

- Семенова Г.П. Интродукция редких и исчезающих растений Сибири. Новосибирск: Наука, 2001. С. 132.

- Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ: учеб.-метод. пособие. Новосибирск: Наука, 1974. 156 с.

- Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение // Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 146-208.

- Серебрякова Т.И. Еще раз о понятии «жизненная форма» у растений // Бюл. МОИП, отд. биол. 1980. Т. 85, вып. 6. С. 75-86.

- Юрцев Б.А. Жизненные формы: один из узловых объектов ботаники // Проблемы экол. морфологии растений. Тр. МОИП. М.: Наука, 1976. Т. 42. С. 9-43.

- Олейникова Е.М. Стержнекорневые травы юго-востока Средней России: дис. ... д-ра биол. наук. Воронеж, 2014. 452 с.

- Работнов Т.А. Определение возрастного состава популяций видов в сообществе // Полевая геоботаника. Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 132-145.

- Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: Ланар, 1995. 224 с.

- Карписонова Р.А. Оценка успешности интродукции многолетников по данным визуальных наблюдений // Тез. докл. VI съезда ВБО [Кишинев, 12-17 сентября 1978 г.). Л.: Наука, 1978. С. 175-176.

- Карнаухова Н.А. Онтогенез и жизненные формы видов рода Hedysarum L. в Южной Сибири // Сибирский экологический журнал 2015. № 5. С. 743-755.

- Асташенков А.Ю. Популяционная стратегия Polygala tenuifolia Willd. // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2012. № 2 (18). С. 101-111.