Опыт использования иммунологического препарата диплоидной клеточной культуры ЛЭЧ-4(81) для замещения локального дефекта костной ткани длинных трубчатых костей собак

Автор: Кармацких О.Л., Ерофеев С.А., Кононович Н.А., Силантьева Т.А., Изотова С.П., Чепелева М.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Собакам в создаваемый дырчатый дефект проксимального метафиза большеберцовой кости вводили 5-суточную клеточную культуру фибробластов эмбриона человека на 5-м пассаже в виде взвеси клеток в концентрации 100 тыс. кл. / мл в суммарной дозе 1 млн. клеток на одно животное. Контролем служила контралатеральная конечность, в дефект которой клетки не вводили. Проведенные гематологические исследования свидетельствуют в пользу относительной безопасности препарата, но не подтверждают его иммунологическую инертность. Полученные рентгенологические и гистологические данные ставят под сомнение предполагаемый остеоиндуцирующий эффект применяемого препарата, т. к. введение культуры фибробластов стимулирует врастание волокнистой соединительной ткани в дефект и препятствует его заполнению эндостально образованной губчатой костью.

Эксперимент, собаки, костный дефект, клеточная культура фибробластов лэч-4(81), гематология, костеобразование

Короткий адрес: https://sciup.org/142120871

IDR: 142120871

Текст научной статьи Опыт использования иммунологического препарата диплоидной клеточной культуры ЛЭЧ-4(81) для замещения локального дефекта костной ткани длинных трубчатых костей собак

Благодаря достижениям клеточной и тканевой инженерии в современной медицине сформировалось новое направление биомедицинской технологии, основанной на использовании культивированных клеток. Задача этого направления – обеспечение замещения, восстановления поврежденных тканей за счет имплантации или трансплантации выращенных in vitro клеток из здоровых тканей и органов. Из литературы известно, что культивированные фибробласты как самостоятельные агенты, так и в комплексе с элементами внеклеточного матрикса приводят к ускорению и качественно лучшему заживлению ран, механизмом которых является продукция факторов роста: основного фактора роста фибробластов (bFGF), который положительно влияет на рост всех типов клеток в ране, трансформирующего ростового фактора (TGF-альфа), стимулирующего ангиогенез [1, 2]. Кроме того, рядом исследователей приобретен позитивный опыт использования аллофибробластов в стоматологии в качестве оптимизаторов тканевого заживления и стимуляторов репаративных процессов пародонта [3]. В пластической хирургии аутологичные человеческие фибробласты применяются как для замещения поверхностных дефектов мягких тканей, так и для восполнения голосовых связок [4]. Все вышеизложенное по- зволило сделать предположение о возможном использовании культуры фибробластов для замещения локального дефекта костной ткани длинных трубчатых костей в эксперименте.

Настоящее исследование было посвящено оценке эффективности препарата «Культура клеток диплоидных для заместительной терапии», используемого для стимуляции замещения локального дефекта костной ткани длинных трубчатых костей собак.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

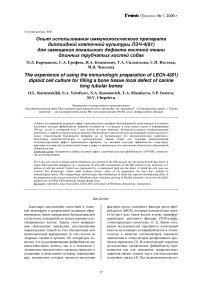

Экспериментальным животным (n=6) в условиях операционной в области проксимального метафиза большеберцовых костей c помощью сверла создавался локальный парный дефект диаметром 5 мм. В качестве замещающего дефект материала использовалась диплоидная клеточная культура ЛЭЧ-4(81), полученная в лаборатории клеточных культур ЕНИИВИ, клеточные элементы которой представлены на рисунке 1 (фото Р.Ю. Очеретиной). Культура представляет собой морфологически однородную популяцию клеток с ограниченным сроком жизни, сохраняющих стабильный кариотип, свободную от посторонних агентов, онкогенно безопасную, культивируемую на искусственных питательных средах. Иммунобиологический препарат «Культура клеток диплоидных для заместительной терапии», производимый компанией «Медицина и Биотехнологии» (г. Екатеринбург), был любезно предоставлен этой компанией для доклинических испытаний в экспериментальном научном отделе РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова. Для опыта была взята 5-суточная клеточная культура фибробластов эмбриона человека на 5-м пассаже в виде взвеси клеток в концентрации 100 тыс. кл./мл в суммарной дозе 1 млн. клеток на одно экспериментальное животное. Клетки непосредственно перед операцией были сконцентрированы в минимальном объеме питательной среды и затем имплантированы в созданный локальный дефект костной ткани. Контролем служила контралатеральная конечность, в которую клетки не вводили.

Гематологические показатели – количество эритроцитов, ретикулоцитов, концентрация гемоглобина, стандартные показатели лейкограм-мы (количество лейкоцитов, показатели лейкоцитарной формулы- лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, базофилы, эозинофилы), СОЭ по Панченкову - оценивали до операции и еженедельно. Рентгенологический контроль осуществляли в день операции и через 3 недели. Проксимальные метафизы большеберцовых костей собак брали для гистологического исследования через 21 сутки после выполнения оперативного вмешательства. Гистотопографические срезы изготавливали в горизонтальной плоскости, окрашивали гематоксилином – эозином и по Ван Гизону. Для статистической обработки использовали t-критерий Стьюдента и непараметрический Т-критерий Вилкоксона.

Рис. 1. Клеточные элементы диплоидной клеточной культура ЛЭЧ-4(81)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гематологические исследования проводились с целью изучения индивидуальных особенностей реагирования на трансплантат со стороны макроорганизма. Исходные показатели гемограммы – количество эритроцитов, лейкоцитов, моноцитов, нейтрофилов, ретикулоцитов, уровень гемоглобина находились в пределах нормальных значений.

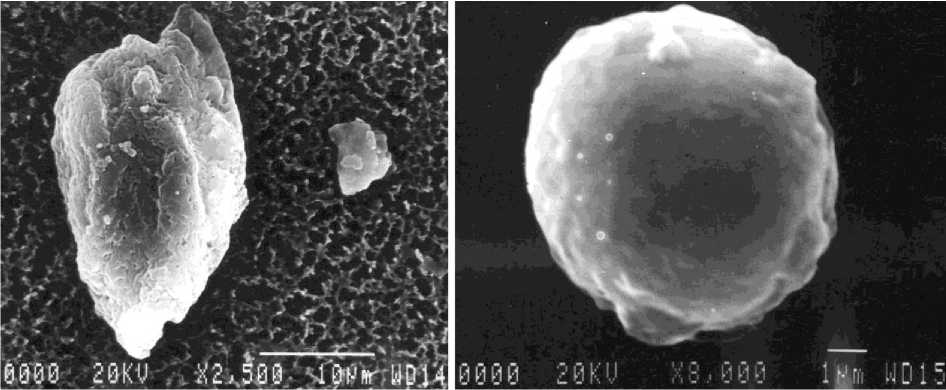

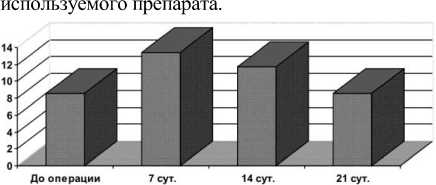

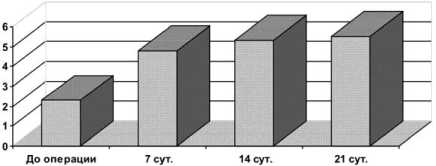

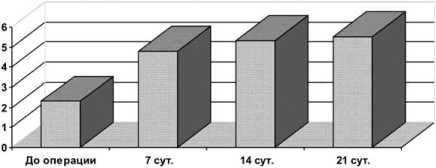

На 7-е сутки после операции было отмечено достоверное повышение числа лейкоцитов (рис. 2) и снижение количества лимфоцитов периферической крови. Явления умеренного лейкоцитоза сохранялись на протяжении первых 2 недель эксперимента (рис. 2), при этом статистически значимые изменения со стороны палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов отсутствовали. Число лимфоцитов вернулось к исходному уровню через 14 суток после оперативного вмешательства. Необходимо отметить, что данный показатель на протяжении всего периода наблюдения не выходил за пределы нормативных границ. Статистически значимые изменения со стороны показателей эритрограммы были зарегистрированы на 14-е сутки послеоперационного периода (рис. 3-5). На этом этапе достоверно снизился уровень гемоглобина, и практически в два раза по сравнению с исходными величинами повысилось количество ретикулоцитов (рис. 4). Уровень гемоглобина нормализовался на 21-е сутки после операции. Все исследуемые показатели гемограммы свидетельствовали в пользу относительной безопасности

Рис. 2. Динамика содержания лейкоцитов периферической крови (109 /л)

Рис. 3. Динамика содержания моноцитов периферической крови (%)

Рис. 4. Динамика содержания ретикулоцитов периферической крови (%)

Рис. 5. Динамика содержания эритроцитов периферической крови (1012 /л)

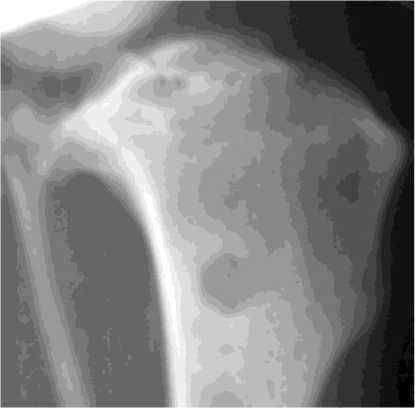

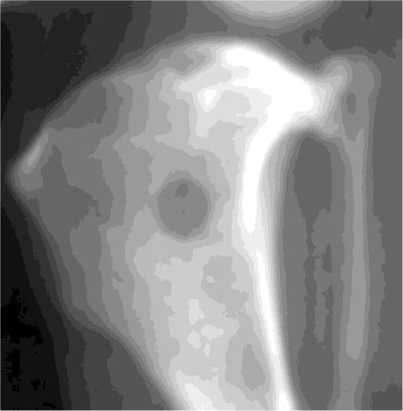

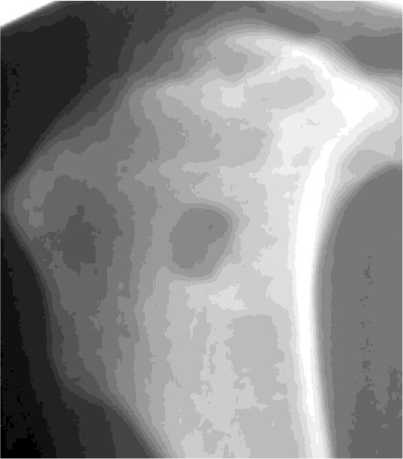

После операции на рентгенограммах конечностей в области проксимального метафиза большеберцовой кости определяли дефект костной ткани диаметром 5 мм, правильной округлой формы с четкими контурами (рис. 6, а). При этом полость дефекта опытной конечности в большинстве случаев перекрывали гомогенные тени (83,3 %), оптическая плотность которых приближалась к плотности мягких тканей. Из них в 50 % наблюдений выявляли наличие небольших участков просветления, расположенных ближе к каудальному краю. В контралатеральной кости в 66,7 % случаев дефект перекрывали тени с более низкой оптической плотностью, имеющие гомогенную структуру, в 33,3 % глыбчатую (рис. 7, а).

а

б

Рис. 6. Рентгенограммы проксимального метафиза правой голени (опыт): а день операции; б срок эксперимента 3 недели. Собака № 2670

Через три недели эксперимента рентгенологически края дефекта, как правило, имели нечеткие контуры (83,3 %). У 4 исследуемых животных в опытной конечности полость дефекта перекрывали гомогенные тени с единичными небольшими участками просветления (рис. 6, б). Оптическая плотность теней была несколько выше (на 27,4 %) в сравнении с контрольной конечностью. В контрольной серии в 66,7 % наблюдений полость дефекта перекрывали тени глыбчатой структуры (рис. 7, б). У двух животных оптическая плот- ность области дефекта в контралатеральной конечности была выше на 7,3 %, однако статистически полученные данные недостоверны.

а

б

Рис. 7. Рентгенограммы проксимального метафиза левой голени (контроль): а - день операции; б - срок эксперимента 3 недели. Собака № 2670

При исследовании гистологических препаратов было выявлено два вида повреждений проксимального метафиза большеберцовой кости. В первом случае в корковой пластинке наблюдали одно отверстие, образовавшееся при создании дырчатого дефекта, полость которого оканчивалась на уровне противолежащего участка корковой пластинки. Во втором случае повреждение корковой пластинки было двусторонним, а полученный дефект сквозным.

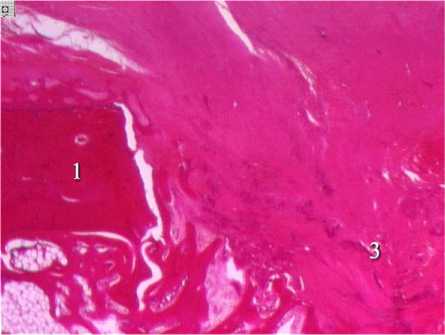

Повреждение первого типа в сочетании с введением культуры фибробластов наблюдали у трех животных. В этих случаях эндостально образованная губчатая костная ткань располагалась по периферии области дефекта на уровне губча- той кости метафиза. В центральной части дефекта и на уровне корковой пластинки наблюдали волокнистую соединительную ткань (рис. 8, а). В одном случае, когда повреждение было сквозным, остеогенез в области дефекта был мене выраженным, и большую ее часть заполняли тяжи волокнистой соединительной ткани, врастающей с периостальной поверхности кости.

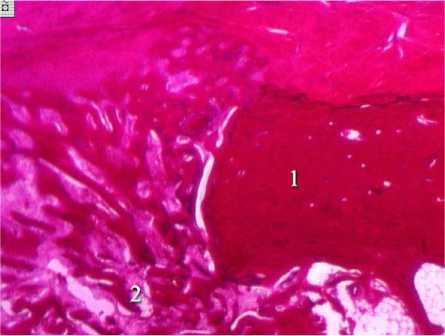

Среди контрольных образцов (без введения культуры фибробластов) два повреждения были сквозными, и два заканчивались на уровне противолежащего участка корковой пластинки. В первом случае новообразованная губчатая кость занимала либо всю область дефекта, либо располагалась на уровне губчатой кости метафиза. Углубление на уровне корковой пластинки заполняла волокнистая соединительная ткань. Во втором случае практически весь регенерат был представлен губчатой костной тканью (рис. 8, б), компактизирующейся на уровне корковой пластинки неповрежденного участка.

а

б

Рис. 8. Область дефекта на уровне корковой пластина метафиза: а заполнение дефекта после введения культуры фибробластов; б – контроль. 1 – корковая пластинка метафиза; 2 – эндостально образованная губчатая костная ткань; 3 – волокнистая соединительная ткань. Ув. 10, окраска гематоксилином и эозином

Во всех экспериментальных случаях наблюдали гиперемию сосудов ткани регенерата и прилежащих к нему участков кости метафиза.

Трабекулы новообразованной губчатой кости имели фиброретикулярное строение и перестраивались при участии активных остеобластов и остеокластов. Костный мозг в межтрабекулярных пространствах был фиброзным, отечным. Эндостальная реакция в губчатой кости отломков выражена незначительно, преимущественно в радиусе 1 мм от области повреждения. Периостальных наслоений на поверхности корковой пластинки выявлено не было.

Можно заключить, что введение культуры фибробластов стимулирует врастание волокнистой соединительной ткани в область дырчатого дефекта проксимального метафиза большеберцовой кости и этим препятствует его заполнению эндостально образованной губчатой ко- стью. Настоящие результаты согласуются с данными, полученными при введении культивированных фетальных фибробластов в зону регенерации при формировании дистракционного регенерата, когда было установлено, что их влияние сказывается на стимуляции десмогенеза, ангиогенеза и тенденции к ингибиции хондрогенеза [5, 6].

Таким образом, гематологические и рентгено-гистологические исследования свидетельствуют в пользу относительной безопасности препарата, но не подтверждают его иммунологическую инертность и ставят под сомнение предполагаемый остеоиндуцирующий эффект изучаемого препарата.