Опыт использования компьютерной томографии при изучении хронического гайморита по краниологическим материалам из крепости Пукара-де-Тилкара (Аргентина)

Автор: Зубова А.В., Ананьева Н.И., Моисеев В.Г., Стулов И.К., Дмитренко Л.М., Ободовский А.В., Потрахов Н.Н., Кульков А.М., Андреев Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются методические возможности рентгеновской компьютерной томографии при диагностике хронического гайморита (хронического верхнечелюстного синусита) различной этиологии на скелетированном материале. Было выполнено томографическое исследование 20 черепов из крепости Пукара-де-Тилкара (Аргентина, конец VIII-XVI в. н.э.). Основным критерием для диагностики хронического гайморита служило наличие признаков остеита в виде очаговой деструкции, утолщения и склерозирования стенок верхнечелюстных синусов. Для установления этиологии заболевания осуществлено томографическое и макроскопическое обследование зубочелюстной системы и костной основы остиомеатального комплекса, определено наличие/отсутствие травм лицевого скелета, проведен статистический анализ сопряженности различных патологий. В серии выявлено пять случаев хронического гайморита. Четыре из них могут иметь одонтогенную природу, при этом у двух индивидов возможно вторичное инфицирование верхнечелюстных синусов. В одном случае этиологию заболевания установить не удалось. Признаки травматического инфицирования придаточных пазух носа не зафиксированы. Статистический анализ показал связь выявленных случаев хронического гайморита с наличием у индивидов апикального периодонтита, прижизненной утраты верхних моляров и премоляров. Косвенным внешним признаком этого заболевания, вероятно, можно считать присутствие ремоделированной костной ткани и пороза на задней поверхности верхнечелюстной кости.

Хронический гайморит, рентгеновская компьютерная томография, патологии зубочелюстной системы, периодонтит, остеит, биоархеология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146010

IDR: 145146010 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.143-153

Текст научной статьи Опыт использования компьютерной томографии при изучении хронического гайморита по краниологическим материалам из крепости Пукара-де-Тилкара (Аргентина)

Хронический гайморит (верхнечелюстной синусит) представляет собой длительное устойчивое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстных синусов. Его клинические проявления – периодические головные боли, затрудненность носового дыхания, снижение обоняния, общий дискомфорт и ощущение усталости; при обострении к ним добавляются повышенная температура, гнойные выделения из носа [Арефьева и др., 2014, с. 26; Сипкин и др., 2013, с. 83– 84]. Инфицирование слизистой может происходить различными путями: риногенным при респираторных инфекциях и аллергических реакциях, травматическим, гематогенным при тяжелых инфекционных заболеваниях, одонтогенным [Муковозов, 1982, с. 105; Bell et al., 1988]. При развитии остеомиелита или апикального периодонтита одонтогенная инфекция может проникать в синусы напрямую, при резорбции дна синуса в области корневой системы верхних премоляров и моляров, или без формирования прямого сообщения между полостью синуса и альвеолой пораженного зуба [Бускина, Гербер, 2000; Abrahams, Glassberg, 1996].

Механизм развития заболевания при различной его этиологии сходен. Начинающийся в результате инфицирования синуса или аллергической реакции воспалительный процесс вызывает отек слизистой, который перекрывает выводные пути гайморовой пазухи. Это приводит к снижению парциального давле- ния кислорода; рН среды внутри пазухи изменяется в кислую сторону. Аэробная микрофлора частично замещается анаэробами (в основном стрептококками и бактериями рода Prevotella), и гайморит переходит в хроническую форму [Арефьева и др., 2014, с. 20]. Поскольку слизистая оболочка верхнечелюстного синуса тесно связана с надкостницей, длительные воспалительные процессы в синусах приводят к появлению очагов ремоделирования или резорбции костной ткани стенок верхнечелюстных пазух [Sundman, Kjellström, 2013, р. 447]. Эти изменения могут быть зафиксированы на скелетированном материале, что дает возможность анализировать распространение патологии в древних группах.

Изучению хронического гайморита был посвящен ряд исследований, выполненных на краниологических материалах из Северной Америки, Европы, Африки, Индии [Teul et al., 2013; Sundman, Kjellström, 2013; Roberts, 2007; Lewis, Roberts, Manchester, 1995; Panhuysen, Coenen, Bruintjes, 1997; Mushrif-Tripathy, 2014]. Частота заболевания в этих сериях варьирует в широких пределах, от 20 до 98,7 %. В большинстве работ в качестве основной предпосылки, определяющей высокий уровень заболеваемости гайморитом, рассматривалось проживание в условиях большой скученности населения и загрязненности воздуха [Lewis, Roberts, Manchester, 1995, p. 503; Roberts, 2007, p. 804]. Другие факторы детально не анализировались.

Однако для адекватной оценки причин появления хронического гайморита в древних обществах необходимо дифференцировать его различные формы, по скольку предрасполагающие факторы ри-ногенного, одонтогенного или гематогенного синусита разные. Для гематогенных гайморитов это наличие тяжелого заболевания, вследствие которого инфекция попадает в кровеносную систему; для риногенных – загрязненность воздуха механическими частицами, вызывающими аллергические отеки слизистой, и распространенность респираторных инфекций. Для одонтогенных синуситов основное значение имеет состояние зубочелюстной системы. У близкого к современности населения оно в большой степени зависит от социального статуса и уровня гигиены, а в древних группах более тесно связано с рационом питания (см., напр.: [Мачикек, Зубова, 2012; Зубова, Марченко, Гришин, 2016; Lukacs, 1989; Rose, Condon, Goodman, 1985].

Попытки разделения одонтогенных и других форм хронического гайморита предпринимались только в трех известных нам работах. Первая из них посвящена результатам обследования средневекового населения г. Маастрихта [Panhuysen, Coenen, Bruintjes, 1997]. В ней предполагается, что большая часть отмеченных случаев хронического гайморита имеет одонтогенную природу. Однако этот вывод сделан только на основании повышенной частоты стоматологических патологий в изученных сериях, без анализа индивидуальной сопряженности стоматологических заболеваний и воспалений в верхнечелюстных синусах. Во второй работе анализировалось распространение хронического верхнечелюстного синусита у средневекового населения Англии, Северной Америки и Африки [Roberts, 2007]. По данным К. Робертс, хотя общая распространенность патологий зубной системы во всех группах была высокой, в большинстве изученных серий одонтогенные гаймориты встречались редко [Ibid, p. 798, tab. 7]. На частоту заболевания, по ее мнению, сильнее влияли условия проживания, зависевшие от типа хозяйства, и социальный статус индивидов. Вывод о важности одонтогенной патологии для развития хронического синусита был сделан в третьей работе, посвященной изучению средневекового населения Польши [Teul et al., 2013]. В ней указано, что частота одонтогенного гайморита составляет 18,8 % от всех случаев, остальные объясняются общими факторами, такими как среда, образ жизни и климат. В этих трех работах частота данного заболевания определялась только приблизительно, поскольку достоверно дифференцировать во спаления различной этиологии применявшимися методами было невозможно.

Диагностика хронических синуситов во всех известных исследованиях выполнялась либо путем макроскопического обследования поврежденных синусов [Sundman, Kjellström, 2013], либо с исполь- зованием медицинского эндоскопа [Lewis, Roberts, Manchester, 1995; Teul et al., 2013]. В обоих случаях регистрировалось присутствие на внутренних поверхностях стенок синуса свидетельств ремоделирования костной ткани – порозности и костных спикул [Boocock, Roberts, Manchester, 1995; Sundman, Kjellström, 2013, fig. 2]. Эти методы не позволяют определить источники проникновения инфекции в синусы без наличия видимых фистул в альвеолах моляров [Roberts, 2007, p. 798, 799], а кроме того, подразумевают повреждение изучаемых черепов.

Альтернативой является применение компьютерной томографии, которая является «золотым стандартом» при диагностике хронического гайморита у живых пациентов [Patel, Ferguson, 2012]. Томография представляет собой недеструктивный метод, позволяющий комплексно оценивать со стояние всех придаточных пазух носа, зубочелюстной системы и остиомеатального комплекса. Но для изучения хронического верхнечелюстного синусита в древних сериях она ранее не использовалась. Основная задача данного исследования – анализ диагностических возможностей компьютерной томографии при изучении патологии придаточных пазух носа на скелетированном материале.

Материалы

Материалом для исследования стала краниологическая серия конца VIII – XVI в. н.э. из крепости Пукара-де-Тилкара в Северо-Западной Аргентине. Памятник расположен в долине Кебрада-де-Умауака, на высоте 1 800–2 800 м над ур.м., рядом с местом впадения р. Гуэсамайо в р. Рио-Гранде (область перехода экологической зоны юнга в пуну [Otero, 2013, p. 3]). Ущелье находится в зоне субтропического климата, для которого характерно жаркое засушливое лето и сухая прохладная зима. В летний период температура достигает 40–45 °С, в зимний снижается до 2–4 °С, но не исключена и возможность заморозков. В конце XV – XVI в. крепость представляла собой крупный административный центр империи инков на территории Аргентины с численностью населения от 538 до 2 690 чел. [Zaburlín, 2009]. Основавшие ее племена индейцев омагуака занимались преимущественно земледелием, культивируя маис, картофель, киноа и фасоль обыкновенную, а также собирательством. Единственным одомашненным животным была лама [Handbook…, 1946, p. 620].

Антропологическая коллекция из Пукара-де-Тилкара (МАЭ, № 5148) поступила в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) в 1910 г. в результате обмена экспонатами с Этнографическим музеем Буэнос-Айреса [Dmitrenko, 2017; Дмитренко, Зубо- ва, 2020, с. 150]. Она включает в себя искусственно деформированные черепа 20 индивидов, 18 из них принадлежали взрослым (7 женских и 11 мужских), один – ребенку 6–8 лет и один – подростку 14–15 лет. Возраст взрослых индивидов определялся на основании облитерации швов эндокрана и экзокрана [Алексеев, Дебец, 1964, с. 29–40] (с учетом возможного влияния искусственной деформации черепа на нарушение сроков и порядка облитерации швов черепа [Gerszten, 1993]), износа зубной системы, наличия или отсутствия дегенеративно-дистрофических изменений в височно-нижнечелюстном суставе [Standards…, 1994, p. 16–21]. Половая принадлежность устанавливалась по строению рельефа надбровья, надпереносья, затылочной области, сосцевидных отростков [Алексеев, Дебец, 1964, с. 29–40]. Детский череп был исключен из анализа из-за недоформированности верхнечелюстных синусов.

У 18 из 19 обследованных черепов отсутствуют нижние челюсти. На некоторых из них наблюдаются посмертные отслоения компакты, расхождения черепных швов и утрата зубов (только у трех индивидов не зафиксированы посмертные утраты зубов). В остальном большинство находок имеет неплохую сохранность. Верхнечелюстные ко сти сохранились у всех индивидов, в большинстве случаев (84,2 %) они не повреждены.

В серии выявлены черепа с прижизненными и при-смертными травмами. В трех случаях отмечены зажившие переломы носовых косточек, в одном – заживший компрессионный перелом правой теменной кости, в двух – присмертные травмы теменной и лобной костей. Достаточно высок процент зубочелюстной патологии. У 47,3 % индивидов обнаружена прижизненная утрата одного или нескольких зубов. Одному из них была выполнена хирургическая операция по удалению нижних третьих моляров [Зубова и др., 2020]. У всех индивидов старше 20 лет наблюдался хронический пародонтит, в 69,23 % случаев отмечен кариес.

Методы

Была выполнена компьютерная томография всех черепов на медицинском томографе Philips Brilliance 64. Параметры сканирования: напряжение на рентгеновской трубке 120 кВ, ток трубки 100 мкA, без фильтра, толщина среза 0,9 мм. Для детальной визуализации внутренних поверхностей стенок синуса находки из Тилкары дополнительно сканировались на разработанном в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) микрофокусном рентге- новском компьютерном томографе МРКТ-04 (напряжение на рентгеновской трубке 140 кВ, ток трубки 50 мкA, без фильтра, толщина среза 0,1 мм). Постпроцессуальная обработка изображений осуществлялась в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева при помощи рабочей станции Extended Brilliance Workspace, в ЛЭТИ с использованием экспериментального программного обеспечения, в центре рентген-дифракци-онных методов исследования Санкт-Петербургского государственного университета – программ CTAn и CTVox (Bruker-microCT). Выполнялась мультипла-нарная (MPR) и объемная (VR) реконструкция.

На томограммах определялось наличие нескольких видов патологических изменений. В первую очередь фиксировались признаки остеита в строении стенок верхнечелюстных синусов. Термином «остеит» в медицинской литературе обозначается воспаление костной ткани стенок пазухи, следствием которого являются их нерегулярные утолщения и неоднородная плотность на фоне очагового склероза или очаговой деструкции [Biedlingmaier et al., 1996; Erdogan, Fidan, Giritli, 2016; Mafee, Tran, Chapa, 2006; Georgalas et al., 2010; Momeni, Roberts, Chew, 2007; Snidvongs et al., 2014]. Порозность и костные спикулы, регистрируемые в биоархеологических исследованиях, также являются проявлениями остеита. Но если ранее при их описании применялась балловая шкала [Sundman, Kjellström, 2013, p. 450], подразумевающая субъективную качественную оценку степени выраженности патологии, то использование компьютерной томографии позволяет ввести объективный количественный критерий. В соответствии с описанными протоколами [Georgalas et al., 2010] пороговым критерием для регистрации остеита была принята максимальная толщина одной из стенок синуса более 3 мм. Измерение выполняли в очагах остеосклероза, избегая углов синуса. У каждого индивида обследовались обе верхнечелюстные пазухи.

Для определения источников одонтогенной инфекции на томограммах регистрировалось наличие/ отсутствие каналов, связывающих верхнечелюстную пазуху и альвеолы моляров и премоляров, очаги хронического периодонтита, остеомиелита и других заболеваний зубочелюстной системы. С целью выявления возможного риногенного или гематогенного синусита оценивалось состояние костной ткани элементов остиомеатального комплекса, фиксировались признаки воспаления в других придаточных пазухах носа и в полости среднего уха. В случае наличия прижизненных травм лицевого скелета регистрировались следы воспалений на лицевых костях, свидетельствующие о возможном травматогенном инфицировании синусов.

Результаты

По результатам обследования выявлено пять индивидов с признаками хронического гайморита. Четыре случая отмечено у мужчин, один – у женщины. Все индивиды относятся к возрастной категории старше 40 лет. Далее приводится описание выявленных случаев.

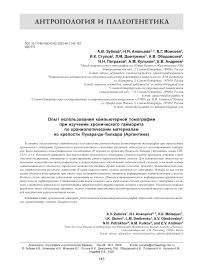

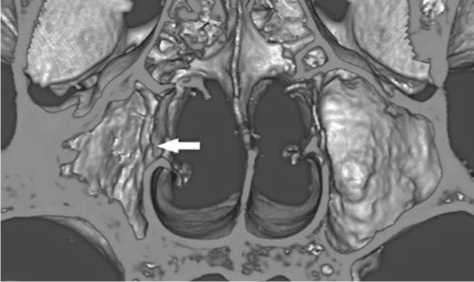

5148-1. Мужчина, 40–50 лет. На томограмме фиксируется утолщение постеролатеральной стенки левой верхнечелюстной пазухи до 4 мм (рис. 1, а ). Дно пазухи истончено. В корневой системе левого первого моляра, утраченного незадолго до смерти, и левого второго премоляра зафиксированы признаки апикального периодонтита. Альвеолы этих зубов расширены. Между альвеолой первого моляра и полостью синуса присутствует тонкий линейный канал, который мог служить путем для проникновения инфекции в гайморову пазуху (рис. 1, б ). В области правых премоляров также наблюдаются расширение периодонтального пространства и начальная стадия периодонтита, однако патологические изменения в правом синусе отсутствуют. Передняя стенка левой верхнечелюстной кости вогнута внутрь и покрыта костными спикулами. На задней ее стенке также наблюдаются костные спикулы и поротические изменения. В лобных пазухах зафиксированы склерозирование и утолщение стенок, сильнее выраженное с левой стороны.

Обнаружены проявления хронического пародонтита, вследствие которого при жизни были утрачены все моляры верхней челюсти и правый первый премоляр. В области вторых моляров наблюдается полная резорбция костной ткани альвеолярного отростка. Травматические повреждения лицевого скелета не зафиксированы.

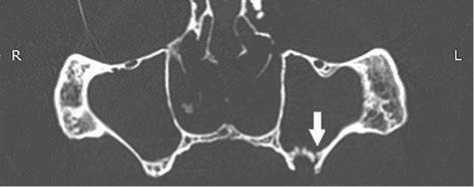

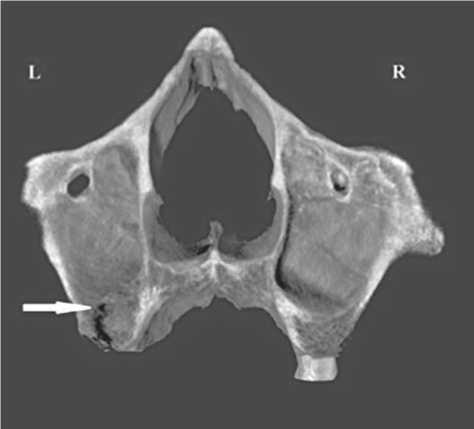

5148-3. Мужчина, 40–50 лет. На томограмме наблюдаются склерозирование и утолщение до 5 мм стенок правой верхнечелюстной пазухи (рис. 2). Альвеолу второго правого моляра соединяет с поло стью синуса разветвленная сеть тонких каналов, являющихся следствием развития периодонтита и перехода инфекции в ко стную ткань. Вестибулярная стенка альвеолы данного зуба разрушена в результате воспалительного процесса. Этот моляр и соседний третий утрачены менее чем за три месяца до смерти индивида. Наружный рельеф постеролатеральной стенки правой верхнечелюстной ко сти изменен, на ней присутствуют пороз и ремо-делированная костная ткань.

Зафиксированы хронический пародонтит, кариес первого и второго левых моляров. В альвеолах вторых моляров наблюдаются признаки периодонтита, в альвеоле лингвального корня левого зуба, вероятно, сформировалась гранулема. В области глабеллы

а

б

Рис. 1. КТ черепа 5148-1 в аксиальной ( а ) и коронарной ( б ) проекциях.

а – стрелкой отмечено утолщение стенки левого синуса; б – стрелкой отмечен канал между альвеолой, пораженной периодонтитом, и полостью синуса.

Рис. 2. КТ черепа 5148-3 в аксиальной проекции: утолщение и деформация стенок правого синуса.

и левой надбровной дуги фиксируется присмертный размозженный перелом лобной кости от удара тупым предметом. Сила удара была не слишком велика, т.к. повреждение не распространяется на всю толщину ко сти, но на томограмме наблюдается сопутствующий линейный дефект правой половины задней стенки лобной пазухи. Поскольку травма присмертная, она не успела привести к развитию инфекционного процесса во фронтальном синусе. В носовой области визуально отмечаются следы полностью зажившего перелома правой носовой косточки, не сопровождавшегося воспалением.

б

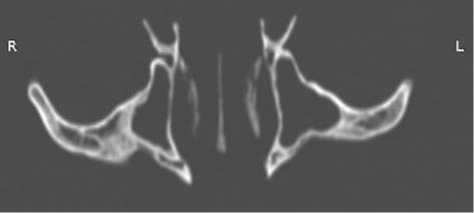

Рис. 3. КТ черепа 5148-18 в аксиальной проекции ( а ) и 3D-реконструкция его верхнечелюстных синусов ( б , стрелкой отмечена неровность задней стенки из-за костного ремоделирования).

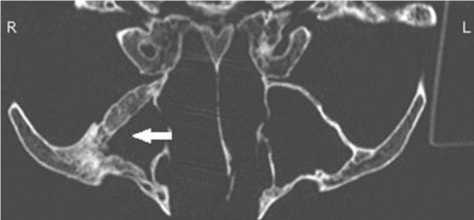

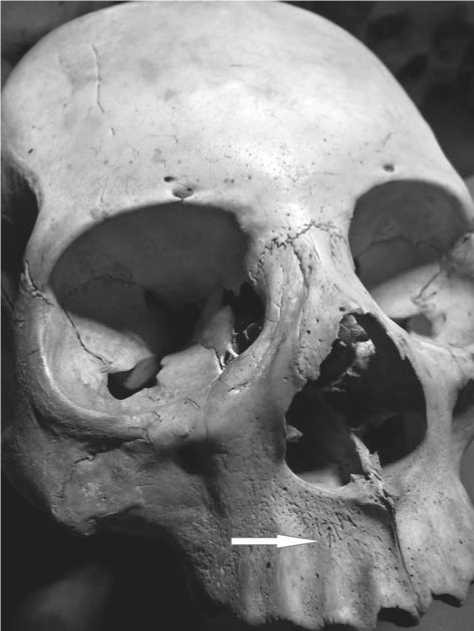

Рис. 4. КТ черепа 5148-20 в коронарной проекции (стрелкой отмечен костный дефект, соединяющий альвеолу левого премоляра и полость синуса).

5148-18. Женщина, 45–50 лет. На томограмме фиксируются склерозирование и утолщение до 6 мм стенок правой верхнечелюстной пазухи. Внутренняя поверхность синуса неровная из-за костных новооб-

разований (рис. 3). На внешней поверхности правой верхнечелюстной кости видны следы воспаления, распространившегося из альвеол премоляров. Передняя поверхность верхней челюсти шероховатая и неровная, на задней присутствуют деформации и пороз. Наружная поверхность левой верхнечелюстной кости не изменена. В правой половине лобной пазухи и обеих половинах основной пазухи зафиксированы выраженное утолщение стенок, неровность контуров и умеренный склероз.

В зубочелюстной системе наблюдаются прижизненная утрата большинства зубов (кроме I 1 и С справа), хронический пародонтит, почти полная редукция альвеолярного края верхнечелюстной кости. Травмы черепа и лицевого скелета отсутствуют.

5148-19. Мужчина, ок. 40 лет. На томограмме наблюдается умеренное утолщение (до 3,2 мм) переднелатеральных стенок обеих верхнечелюстных пазух. Из-за хронического пародонтита вторые премоляры и все моляры утрачены задолго до смерти индивида. Правые резцы также утрачены при жизни, но значительно позднее, а левые и оба клыка – посмертно. С левой стороны на месте утраченного М 2 наблюдается костный экзостоз. Внешняя поверхность передних стенок верхней челюсти не изменена. На задних стенках наблюдаются деформации, связанные с резорбцией костной ткани альвеолярного отростка в области моляров. Травмы черепа отсутствуют.

5148-20. Мужчина, 45–50 лет. На томограмме фиксируются утолщение стенки левой верхнечелюстной пазухи до 3,5 мм, периодонтит второго левого премоляра. Его альвеолу и полость синуса соединяет линейный дефект, не формирующий видимой фистулы (рис. 4). Утрата премоляра произошла незадолго до смерти индивида и сопровождалась формированием апикального абсцесса с его прободением на переднюю стенку верхнечелюстной кости. Внутренняя поверхность синуса неровная из-за костных новообразований.

Наблюдаются признаки хронического пародонтита. При жизни справа утрачены клык, первый премоляр, первый и третий моляры, слева – все моляры и второй премоляр. Правый первый резец выломан в результате травмы. На первом левом премоляре и втором правом моляре отмечен кариес. Наблюдается посттравматическая деформация правой носовой кости без следов воспаления.

Обсуждение

Проведенное томографическое обследование черепов из Пукара-де-Тилкара показало, что четыре из пяти выявленных в серии случаев хронического гайморита (5148-1, 3, 18, 20) могли иметь одонтогенную приро- ду, поскольку на томограммах прослеживается связь между очагами инфекции в зубочелюстной системе и полостью гайморовых пазух. Травматический синусит в этих случаях исключен, т.к. у индивидов 1 и 18 травмы отсутствуют, а наблюдаемые у индивидов 3 и 20 переломы носовых косточек не несут признаки воспаления. В единственном случае, когда был поврежден фронтальный синус, из которого инфекция могла распространиться на гайморовы пазухи (индивид 3), травма имела присмертный характер и не оказала влияния на прижизненный патологический статус индивида.

Явных свидетельств риногенных воспалительных процессов не выявлено. Сохранившиеся фрагменты крючковидных отростков решетчатой ко сти у всех индивидов с признаками хронического гайморита не несут следов воспаления. На носовых косточках и в полости носа не отмечено пороза или признаков ремоделирования костной ткани. Во всех четырех случаях воспаление наблюдается только в одном верхнечелюстном синусе, тогда как при риногенных синуситах более характерны двухсторонние варианты. Локализация наиболее выраженных изменений структуры костной ткани на антеро- и постеролатеральных стенках пазух также может указывать на нериногенную этиологию заболевания, т.к. при риногенном гайморите в первую очередь поражается внутренняя стенка [Муковозов, 1982, с. 110]. Тем не менее в двух случаях (1 и 18) нельзя исключать риногенный фактор, поскольку наблюдаются также поражения других придаточных пазух носа. Можно также допустить вероятность вторичного инфицирования. Относительно индивида 19 сделать вывод о природе патологии на основании результатов томографического и палеопатологического обследования невозможно. Все моляры у него утрачены задолго до смерти. Их альвеолы полностью облитерированы, в этой части зубной дуги наблюдается полная редукция альвеолярного отростка, соответственно,

Таблица 1 . Индивидуальное распределение орофациальных патологий и травм носовых косточек

|

zr 0) q q о СП 05 C CO Ф чГ 0) LO Q. Z 2 Q |

§ ez |

6 (D c >s о СП О о о О) s (D 5 § 8 И |

5 5 CQ 1 x as 0) о e 03 о |

о о 05 C о T s о X |

о о s CD C q s < |

CQ О q q о 05 105 q ГО |

О (D C 05 105 q T И eg |

05 x f 5 ф 9 g 8 5 geo x F m s e a x g e $ о ™ 5 0) S 0. I Ш |

s о о T s о X |

.5 о 2 О |

X о 05 го |

о т S о X |

|

1 |

♂ |

0 |

0 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

♀ |

0 |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+ |

0 |

|

3 |

♂ |

0 |

0 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

0 |

+ |

0 |

|

4 |

♂ |

0 |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

5 |

♀ |

0 |

0 |

+ |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

6 |

♀ |

+ |

0 |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+ |

0 |

|

7 |

♂ |

+ |

0 |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

8 |

♂ |

0 |

0 |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

9 |

♂ |

+ |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

10 |

♂ |

+ |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

11 |

♂ |

0 |

+ |

+ |

0 |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

12 |

♀ |

0 |

0 |

+ |

0 |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

13 |

♀ |

0 |

0 |

+ |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

14 |

♂ |

0 |

0 |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+ |

|

15 |

♂ |

+ |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

17 |

♂ |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

+ |

0 |

0 |

|

18 |

♀ |

+ |

0 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

0 |

0 |

0 |

|

19 |

♂ |

+ |

0 |

+ |

+ |

+ |

+ |

0 |

+ |

0 |

0 |

0 |

|

20 |

♂ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

0 |

+ |

0 |

+ |

0 |

Рис. 5. Череп с измененной структурой костной ткани под грушевидным отверстием.

на томограмме не фиксируются каналы между альвеолами и синусами. В отличие от других индивидов, в данном случае поражены обе верхнечелюстные пазухи, но без дополнительных признаков считать это сви- детельством риногенной инфекции нельзя. Определенно можно говорить только об исключении травматического гайморита, т.к. травмы лицевого скелета отсутствовали.

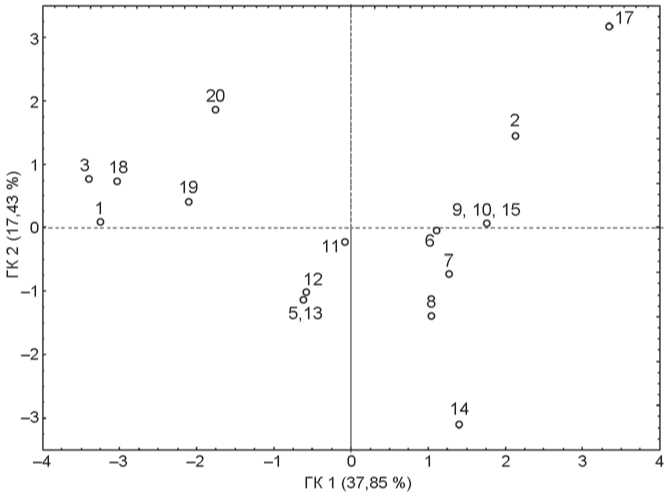

В пользу приоритетно сти одонтогенной инфекции для всех выявленных случаев хро-ниче ского гайморита свидетельствуют результаты анализа главных компонент, выполненного в программе Statistica for

Рис. 6. Распределение индивидов в пространстве первых двух главных компонент (цифры на графике соответствуют порядковым номерам черепов в коллекции МАЭ № 5148).

Windows, 7.0. В набор используемых признаков (табл. 1) вошли основные патологии зубной системы, за исключением карие са и гипоплазии эмали (из-за прижизненной и посмертной утраты ключевых зубов более чем у трети индивидов); хронический гайморит (максимальная толщина стенки синуса больше 3 мм); врожденные или травматические деформации носовой перегородки, которые, по современным данным, часто предрасполагают к формированию хронического гайморита и фронтита (см., напр.: [Пискунов С.З., Пискунов Г.З., 2013, с. 53, 77]); cribra orbitalia – маркер анемии, ослабляющей иммунитет; хронический отит, травмы носовой области; следы воспалительных реакций под грушевидным отверстием, наблюдаемые на некоторых черепах (рис. 5), и наличие ремоде-лированой костной ткани на внешних поверхностях по стеролатеральных отделов верхнечелюстных костей. Для выполнения анализа наличие или отсутствие каждой патологии было представлено в бинарной форме.

Все индивиды с признаками хронического гайморита объединились в одну группу в отрицательном поле первого фактора (рис. 6). Их положение определяется наличием этого заболевания, апикального периодонтита и прижизненной утратой премоляров и моляров, что может быть еще одним свидетельством одонтогенной природы выявленных в серии случаев. В данный комплекс вошло также ремоделирование костной ткани на внешней поверхности верхнечелюстной кости (табл. 2). В положительное поле фактора попали индивиды, у которых отсутствуют вышеуказанные признаки. Искривление носовой перегородки, травмы носовых косточек, cribra orbitalia, хронический отит и воспаление под грушевидным

Таблица 2. Статистические нагрузки на признаки в составе первых двух главных компонент

|

Признак |

ГК 1 |

ГК 2 |

|

Искривление носовой перегородки |

0,23 |

0,47 |

|

Воспаление под грушевидным отверстием |

0,51 |

0,55 |

|

Хронический пародонтит |

–0,49 |

–0,61 |

|

Апикальный периодонтит |

–0,85 |

0,14 |

|

Прижизненная утрата моляров |

–0,87 |

0,03 |

|

Прижизненная утрата премоляров |

–0,82 |

0,23 |

|

Ремоделирование костной ткани на внешних поверхностях верхнечелюстной кости |

–0,73 |

0,18 |

|

Хронический гайморит |

–0,85 |

0,36 |

|

Cribra orbitalia |

0,41 |

0,57 |

|

Травма носовых костей |

–0,13 |

0,40 |

|

Хронический отит |

0,17 |

–0,56 |

отверстием не связаны с наличием хронического гайморита. Данные признаки в различных комбинациях определяют распределение индивидов по второй и последующим ГК.

Нужно отметить, что, хотя по результатам статистического анализа отмечена корреляция между апикальным периодонтитом и хроническим гайморитом, данные томографии продемонстрировали отсутствие строгой связи воспаления в синусах с инфекционновоспалительными заболеваниями в корневой области. Как видно из табл. 1, в двух из семи имеющихся случаев апикального периодонтита он не сказался на состоянии костной ткани гайморовых пазух.

С методической точки зрения одним из интересных результатов статистического анализа является связь между признаками гайморита, регистрируемыми на томограммах, и наличием ремоделирован-ной костной ткани на внешней поверхности верхнечелюстных костей, зафиксированная в трех случаях. У всех индивидов с наличием этого признака толщина стенок верхнечелюстного синуса составляла более 3,5 мм. Это соответствует максимальным баллам 4 и 5 по шкале выраженности остеита [Georgalas et al., 2010, р. 456]. При отсутствии возможности то-мографиче ского обследования и неприменимости деструктивных методов исследования наличие ре-моделированной костной ткани может использоваться как внешний признак тяжелой формы остеита и, соответственно, хронического гайморита. Однако эта гипотеза нуждается в проверке на более многочисленных выборках. Следует заметить, что, если она подтвердится, данный признак можно будет использовать только для индивидуальной диагностики. Его применение на популяционном уровне приведет к занижению частоты патологии, т.к. остутствие внешних признаков ко стного ремо- делирования не всегда свидетельствует об отсутствии хронического гайморита.

Низкая частота заболевания в серии может быть следствием совокупности нескольких факторов. Первый – отсутствие в регионе возбудителей серьезных инфекций, например кори, скарлатины и гриппа, осложнениями которых мог бы стать хронический гайморит [Федорова, 2011]. В Европе они были широко распространены, но на территорию Южной Америки их занесли только в эпоху Великих географических открытий и позже [Ramenofsky, 2003]. Второй фактор – отсутствие в поселении индустриального загрязнения воздуха, последствия которого могли оказать влияние на некоторые европейские археологические серии [Lewis, Roberts, Manchester, 1995]. Третий – особенности архитектурного облика крепости. Она располагалась на вершине холма, что способствовало естественной вентиляции, а открытая планировка жилых строений [Zaburlín, 2010, Tarragó et al., 2010; Otero, 2013] не позволяла скапливаться в них дыму и аллергенным частицам. Четвертым фактором мог быть сухой субтропический климат с жарким летом и умеренно холодной зимой. Рассмотрению влияния этих факторов на распространенность хронического гайморита в различных сериях будет посвящена отдельная статья.

Заключение

Проведенное исследование продемонстрировало ряд преимуществ использования рентгеновской компьютерной томографии для изучения хронического гайморита в археологических сериях. Частота заболевания, зафиксированная с ее помощью, в целом сопоставима с результатами макроскопи- ческого обследования или эндо скопии, поскольку и в том, и в другом случае регистрируются проявления остеита. Однако компьютерная томография позволяет, во-первых, избежать повреждения обследуемых находок, во-вторых, использовать для диагностики объективный измерительный критерий в виде толщины стенок синусов с признаками остеита и определять степень тяже сти заболевания в соответствии с современной шкалой [Georgalas et al., 2010]. В-третьих, она дает возможность объективно диагностировать хронический гайморит одонтогенной этиологии и случаи вторичного инфицирования верхнечелюстных синусов, выявляя невидимые при внешнем обследовании каналы связи между альвеолами моляров и премоляров и полостью синуса. Все это позволяет более обоснованно подойти к разделению в древних сериях одонтогенных гайморитов и случаев, вызванных переходом инфекций риноген-ной этиологии или риногенных аллергических реакций в хроническую форму.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-00-00360 (18-00-00511, 18-00-00350).

Список литературы Опыт использования компьютерной томографии при изучении хронического гайморита по краниологическим материалам из крепости Пукара-де-Тилкара (Аргентина)

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

- Арефьева Н.А., Вишняков В.В., Иванченко О.А., Карпищенко С.А., Киселев А.Б., Козлов В.С., Козлов Р.С., Косяков С.Я., Кочетков П.А., Лопатин А.С., Накатис Я.А., Отвагин И.В., Пискунов Г.З., Поляков Д.П., Туровский А.Б. Хронический риносинусит: патогенез, диагностика и принципы лечения (клинические рекомендации). – М.: Практическая медицина, 2014. – 64 с.

- Бускина A.B., Гербер В.X. К вопросу о клинической классификации хронического одонтогенного гайморита // Вестн. оториноларингологии. – 2000. – № 2. – С. 20–22.

- Дмитренко Л.М., Зубова А.В. Первые результаты изучения коллекций индейцев омагуака (крепость Пукараде-Тилкара, Северо-Западная Аргентина) в собрании МАЭ РАН // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 1. – С. 149–157.

- Зубова А.В., Марченко Ж.В., Гришин А.Е. Структура питания носителей одиновской культуры Барабинской лесостепи (одонтологические данные) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 3. – С. 107–115.

- Зубова А.В., Пихур О.Л., Ободовский А.В., Малютина А.А., Дмитренко Л.М., Чугунова К.С., Поздняков Д.В., Бессонов В.Б. Случай хирургического удаления нижних третьих моляров в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 2. – С. 149–156.

- Мачикек М.Л., Зубова А.В. Пищевые стратегии в скотоводческих обществах: одонтологические данные // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. –№ 3. – С. 149–157.

- Муковозов И.Н. Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний челюстно-лицевой области. – Л.: Медицина. – 1982. – 264 с.

- Пискунов С.З., Пискунов Г.З. Риносинусит. – М.: Мед. информ. агентство, 2013. – 168 с.

- Сипкин А.М., Никитин А.А., Лапшин В.П., Никитин Д.А., Чукумов Р.М., Кряжинова И.А. Верхнечелюстной синусит: современный взгляд на диагностику, лечение и реабилитацию // Альманах клинической медицины. – 2013. – № 28. – С. 82–87.

- Федорова М.Е. Одонтогенные гаймориты // Вестн. современной клинической медицины. – 2011. – Т. 4. – Прил. 1. – С. 57–58.

- Abrahams J.J., Glassberg R.M. Dental disease: A frequently unrecognized cause of maxillary sinus abnormalities? // Am. J. Roentgenol. – 1996. – Vol. 166. – P. 1219–1223.

- Bell R.M., Page G.V., Bynoe R.P., Dunham M.E., Brill A.H. Post traumatic sinusitis // J. of Trauma. – 1988. – Vol. 28, iss. 7. – P. 923–930.

- Biedlingmaier J.F., Whelan P., Zoarski G., Rothman M. Histopathology and CT analysis of partially resected middle turbinates // Laryngoscope. – 1996. – Vol. 106. – P. 102–104.

- Boocock P., Roberts C.A., Manchester K. Maxillary sinusitis in Medieval Chichester, England // Am. J. Phys. Anthropol. – 1995. – Vol. 98. – P. 483–495.

- Dmitrenko L. Archaeological collections from Argentina in Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences depository // InterSecciones en Antropología. – 2017. – Vol. 18, N 2. – P. 149–156.

- Erdogan E., Fidan V., Giritli E. Radiologic imaging in chronic sinusitis // Different Aspects of Rhinosinusitis. – 2016. – Available from: https://smjournals.com/ebooks/differentaspects-rhinosinusitis/chapters/DARS-16- 05.pdf

- Georgalas C., Videler W., Freling N., Fokkens W. Global Osteitis Scoring Scale and chronic rhinosinusitis: a marker of revision surgery // Clin. Otolaryngol. – 2010. – Vol. 35. – P. 455–461.

- Gerszten P. An investigation into the practice of cranial deformation among the pre-columbian peoples of Northern Chile // Intern. J. Osteoarchaeol. – 1993. – Vol. 3. – P. 87–98.

- Handbook of South American Indians / ed. J.H. Steward. – Wash.: Government printing offi ce, 1946. – Vol. 2: The Andean civilizations. – XXXII, 1035 p. – (Smithsonian institution bureau of American ethnology; bull. 143).

- Lewis M.E., Roberts C.A., Manchester K. Comparative study of the prevalence of maxillary sinusitis in Later Medieval urban and rural populations in Northern England // Am. J. Phys. Anthropol. – 1995. – Vol. 98. – P. 497–506.

- Lukacs J.R. Dental paleopathology: Methods for reconstructing dietary patterns // Reconstruction of Life from the Skeleton / eds. M.Y. Işcan, K.A.R. Kennedy. – N.Y.: Liss, 1989. – P. 261–286.

- Mafee M.F., Tran B.H., Chapa A.R. Imaging of rhinosinusitis and its complications: plain film, CT, and MRI // Clin. Rev. Allergy Immunol. – 2006. – Vol. 30. – P. 165–186.

- Momeni A.K., Roberts C.C., Chew F.S. Imaging of chronic and exotic sinonasal disease: review // Am. J. Roentgenol. – 2007. – Vol. 189 (suppl. 6). – P. 35–45.

- Mushrif-Tripathy V. Maxillary Sinusitis from India: A Bio-cultural Approach // Korean J. Phys. Anthropol. – 2014. – Vol. 27, iss. 1. – P. 11–28.

- Otero C. El Pucará de Tilcara desde una nueva perspectiva arqueológica: tesis doctoral. – Buenos Aires, 2013. – 478 р.

- Panhuysen R., Coenen V., Bruintjes T. Chronic maxillary sinusitis in Medieval Maastricht, the Netherlands // Intern. J. Osteoarchaeol. – 1997. – Vol. 7. – P. 610–614.

- Patel N.A., Ferguson B.J. Odontogenic sinusitis: an ancient but underappreciated cause of maxillary sinusitis // Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2012. – Vol. 20. – P. 24–28.

- Ramenofsky A.F. Native American disease history: past, present and future directions // World Archaeology. – 2003. – Vol. 35, iss. 2. – P. 241–257.

- Roberts C.A. A bioarcheological study of maxillary sinusitis // Am. J. Phys. Anthropol. – 2007. – Vol. 133. – P. 792–807.

- Rose J.C., Condon K.W., Goodman A.H. Diet and dentition: Developmental disturbances // The Analysis of Prehistoric Diets / eds. R.I. Gilbert, J.H. Mielke. – N.Y.: Academic Press, 1985. – P. 281–306.

- Snidvongs K., Earls P., Dalgorf D., Sacks R., Pratt E., Harvey R.J. Osteitis is a misnomer: a histopathology study in primary chronic rhinosinusitis // Intern. Forum Allergy Rhinol. – 2014. – Vol. 4, iss. 5. – P. 390–396.

- Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains / eds. J.E. Buikstra, D.H. Ubelaker. – Fayetteville: Arkansas Archaeological Survey, 1994. – 272 р. – (Arkansas Archaeological Survey Research Ser.; N 44).

- Sundman E.A., Kjellström A. Chronic maxillary sinusitis in Medieval Sigtuna, Sweden: A study of sinus health and effects on bone preservation // Intern. J. Osteoarchaeol. – 2013. – Vol. 4, iss. 23. – P. 447–458.

- Tarragó M.N., González L.R., Avalos G., Lamamí M. Oro de los Señores: La tumba 11 de La Isla de Tilcara (Jujuy, Noroeste Argentino) // Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. – 2010. – Vol. 15, iss. 2. – P. 47–63.

- Teul I., Lorkowski J., Lorkiewicz W., Nowakowski D. Sinusitis in people living in the Medieval Ages // Neurobiology of Respiration: Advances in Experimental Medicine and Biology / ed. M. Pokorski. – Dordrecht: Springer, 2013. – P. 133–138.

- Zaburlín M.A. Historia de ocupación del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // Intersecciones en Antropología. – 2009. – Vol. 10, N 1. – P. 89–103.

- Zaburlín M.A. Arquitectura y organización urbana en el sitio del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // El habitat prehispánico: Arqueología de la Arquitectura y de la construcción del espacio organizado. – San Salvador de Jujuy: Pucará de Tilcara ed., 2010. – P. 187–207.