Опыт использования микромагнитной съемки для картирования Южносопчинского платиноносного интрузива, Мончегорский рудный район

Автор: Грошев Н. Ю., Сущенко А. М., Раевский А. Б., Иванов А. Н., Чернявский А. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Норит-пироксенитовая зона, содержащая оруденение элементов платиновой группы (ЭПГ), располагается в основании Южносопчинского интрузива, входящего в состав Мончегорского расслоенного комплекса. Сложное геологическое строение норит-пироксенитовой зоны, залегающей наклонно под углами от 20° до 80°, определяется частым чередованием пироксенитов и такситовых габброидов мафитового состава. Первая группа пород этой зоны, представленная пироксенитами с прослоями перидотитов, сформировалась, как предполагается, раньше, чем породы второй группы, включающей рудоносные такситовые мафиты, распространенные по всей зоне в виде линзообразных жильных тел. Впервые примененная в Кольском регионе микромагнитная съемка является эффективным инструментом для изучения таких сложных объектов. В статье представлены результаты съемки двух детальных участков, расположенных в пределах рудопроявления ЭПГ Арваренч и изученных в 2011 и 2024 гг. по сетям 5×1 м и 4×1 м соответственно. Анализ, проведенный на основе сопоставления потерь информации при использовании сетей с меньшей детальностью, показывает, что потери в случае разрежения сети являются существенными и эффективность магнитной съемки для картирования значительно снижается. Результаты петрофизических измерений и микромагнитной съемки в совокупности дают основание для следующих предположений относительно магнитного поля над норит-пироксенитовой зоной: 1) высокоамплитудные положительные аномалии связаны с перидотитами; 2) оруденелые такситовые мафиты, которые содержат значительную долю магнетита наряду с вкрапленными сульфидами, выделяются аномалиями средней амплитуды; 3) нижний контакт интрузива с менее магнитными архейскими гнейсами фиксируется в магнитном поле отрицательной аномалией изогнутой формы; 4) тектонические зоны, состоящие, вероятно, из повторно намагниченных пород, отмечаются линейными отрицательными аномалиями. Утверждается, что микромагнитная съемка в сочетании с детальной магнитометрией может использоваться для геологического картирования расслоенных интрузивов и поисков ЭПГ оруденения.

Микромагнитная съемка, элементы платиновой группы, расслоенные интрузии, Мончегорский комплекс, Кольский регион, micromagnetic survey, platinum group elements, layered intrusions, Monchegorsk complex, Kola Region

Короткий адрес: https://sciup.org/142243478

IDR: 142243478 | УДК: 553.074:550.838 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-5-18

Текст статьи Опыт использования микромагнитной съемки для картирования Южносопчинского платиноносного интрузива, Мончегорский рудный район

DOI:

e-mail: , ORCID:

Грошев Н. Ю. и др. Опыт использования микромагнитной съемки для картирования Южносопчинского платиноносного интрузива, Мончегорский рудный район. Вестник МГТУ. 2025. Т. 28, № 1. С. 5–18. DOI:

e-mail: , ORCID:

Groshev, N. Yu. et al. 2025. Micromagnetic survey experience in the mapping of the South Sopcha platinum-bearing intrusion, Monchegorsk ore district. Vestnik of MSTU, 28(1), pp. 5–18. (In Russ.) DOI:

Мончегорский рудный район хорошо известен тем, что в нем на относительно небольшой площади содержатся практически все типы руд, характерные для мафит-ультрамафитовых расслоенных массивов ( Козлов, 1973; Расслоенные ..., 2004 ). Отмечаются не только вкрапленные и массивные сульфидные руды ( Козлов , 1973), но и стратиформные хромититы ( Chashchin et al., 1999; Smolkin et al., 2023 ) и магнетиты ( Грошев и др., 2018 ), напрямую связанные с расслоенными массивами палеопротерозойского возраста. Сульфидное оруденение Мончегорского района представлено двумя типами ( Чащин и др., 2014 ): медно-никелевым и платинометальным. Платинометальное оруденение, изучением которого в Кольском регионе в последние годы занимаются десятки исследователей ( Балабонин и др., 2000; Гроховская и др., 2003; Расслоенные …, 2004; Субботин и др., 2012; Шарков и др., 2014; Нерадовский и др., 2017; Pripachkin et al., 2016; Subbotin et al., 2019; Vymazalova et al., 2020; Grokhovskaya et al., 2021; Чащин и др., 2022 ), разделяется на рифовое и контактовое ( Karykowski et al., 2018a,b ). Если рифовый тип оруденения характеризуется относительно простым строением, образуя маломощные и протяженные пластовые тела ( Нерадовский и др., 2002; Гребнев и др., 2014 ), то контактовое платинометальное оруденение является по своей структуре более сложным и зачастую представляет собой проблему для геологического картирования ( Грошев, 2010; Мирошникова и др., 2019 ). Располагаясь нередко внутри мощных магматических брекчий ( Groshev et al., 2019 ) и габбро-пегматитовых "линейных штокверков" ( Рыбникова и др., 2024 и ссылки там), рудные тела контактового типа, определяемые только опробованием, выделяются, в первую очередь, на геологических разрезах по данным бурения. Существуют примеры, когда месторождение детально изучено и опробовано, но не имеет геологической карты в классическом понимании (месторождение Федорова Тундра). Таким образом, чтобы понять геологию рудоносной зоны, которая, как правило, перекрыта мореной, необходим большой объем горных работ для вскрытия коренных выходов и геологического картирования. Однако если магнитные свойства пород такой рудоносной зоны различны, детальные магнитометрические исследования являются многообещающей альтернативой.

Норит-пироксенитовая зона Южносопчинского интрузива в Мончегорском районе (рис. 1) может рассматриваться как рудоносный "линейный штокверк" ( Рыбникова и др., 2024 ). В пределах этой зоны выявлено два платинометальных рудных объекта: месторождение элементов платиновой группы (ЭПГ) Южная Сопча и проявление (ЭПГ) Арваренч. Пластовые и линзовидные рудные тела (или рудные жилы "штокверка") мощностью от одного метра представлены мафитовыми породами такситового сложения и габбро-пегматитами, содержащими сульфиды и магнетит ( Pripachkin et al., 2016 ). Эти жилы пересекают пироксениты, среди которых встречаются прослои перидотитов мощностью до 20-30 м. Среднемасштабная магнитная съемка поисковой стадии, выполненная под руководством В. С. Войтеховича (2002 г.), выявляет высокодифференцированное поле над норит-пироксенитовой зоной. Рудные жилы не выявляются в магнитном поле при использованном масштабе съемки ввиду их небольшой мощности, в отличие от перидотитов, создающих высокоамплитудные аномалии.

Укрупнение масштаба магнитометрических исследований имеет большое значение при расшифровке сложных геологических структур, как показывают результаты пионерских детальных работ в районе хребта Серповидный в центре Кольского полуострова ( Raevsky et al., 2019; Mudruk et al., 2022 ). Более того, пример рифа ФТ-2 на г. Федорова Тундра указывает на возможность применения детальных магнитометрических работ при поисках платинометального оруденения ( Groshev et al., 2019; Грошев и др., 2011 ). Первый опыт детальной магнитной съемки Южносопчинского массива получен авторами в 2011 г. Относительно крупный участок размером 250x400 м, расположенный в юго-восточной части рудопроявления Арваренч и покрывающий нижний контакт и главные зоны стратиграфии интрузива, был изучен по сети 25x5 м в результате двух экскурсионных выездов. Фрагмент рудоносной норит-пироксенитовой зоны размером 50x50 м, расположенный внутри этого участка, был также изучен в условиях микромагнитной съемки (сеть 5x1 м). Увеличение детальности позволило получить над норит-пироксенитовой зоной новые линейные положительные аномалии средней амплитуды, которые можно интерпретировать как рудные жилы или их скопления. Продолжая начатый эксперимент с целью визуализации рудного штокверка, в 2024 г. мы целенаправленно изучили фрагмент этой зоны на северо-западе рудопроявления Арваренч в пределах периметра 100×160 м по сети 4×1 м. Этот участок является опорным для нашего эксперимента, поскольку мощность рудоносной зоны здесь больше, чем на первом участке, и три отдельных рудных тела выходят под моренные отложения, судя по геологической карте В. Н. Иванченко ( 2009 ).

В статье представлены полученные к настоящему времени результаты экспериментов по микромагнитной съемке Южносопчинского интрузива и рассматриваются некоторые аспекты применения этого метода для геологического картирования.

Кольский регион ywPV

Поаз

Сопча

,4391

ЮС

Мончетундра

67"56'

67’54'

67’52'

32’45'

32"50'

1 км j кварцевые диориты и трондьемиты интрузив Морошковое озеро:

нориты и плагио-ортопироксениты метагаббро и метатаббронориты.

нориты и ортопироксениты габброноритовая интрузив Кириха

--- Имандра-Варзугский зеленокаменный пояс: метавулканиты и сланцы

--- различного состава

"Метагаббро

_ 10-ой аномалии"

Мончетундровский интрузив:

---------------------1--------------------------------------------------------------------- пласт 330

"критический" горизонт метаплагиоклазиты пироксениты (РХ)

перидотиты (PD)

дуниты архейские метаморфические и ультра-метаморфические породы

Кольской провинции разломы

Мончеплутон:

сульфидные жилы оливиновый горизонт метагаббронориты нориты переслаивание РХ и PD

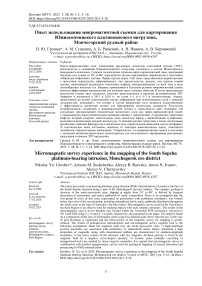

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Мончегорского рудного района. С изменениями по ( Чащин и др., 2022 ). Белые контуры обозначают платинометальные рудные объекты Южносопчинского интрузива: месторождение Южная Сопча (ЮС) и проявление Арваренч (АР). Красные прямоугольники показывают юго-восточный (ЮВ) и северо-западный (СЗ) участки микромагнитной съемки. Координаты восточных углов участков: 67° 51' 51.3875" N, 32° 53' 53.2632" E – ЮВ участок;

67° 52' 19.9479" N, 32° 52' 06.9401" E – СЗ участок

Fig. 1. Schematic geological map of the Monchegorsk ore district. Modified after ( Chashchin et al., 2022 ). White contours indicate targets of PGE mineralization within the South Sopcha intrusion: South Sopcha deposit (ЮC) and Arvarench (АР) occurrence; red rectangles show south-east (SE) and north-west (NW) areas of micromagnetic survey. Coordinates of the eastern corners of the areas: 67° 51' 51.3875'' N, 32° 53' 53.2632'' E, SE area; 67° 52' 19.9479'' N, 32° 52' 06.9401'' E, NW area

Геологическая обстановка

Южносопчинский массив является юго-восточным фрагментом Мончетундровского интрузива (Чащин и др., 2014), представляющего собой преимущественно габброидную часть Мончегорского палеопротерозойского расслоенного комплекса, который включает также мафит-ультрамафитовые породы Мончеплутона (Шарков и др., 2014). Во внутреннем строении Южносопчинского массива выделяются две зоны (снизу вверх): норит-пироксенитовая и габбровая (рис. 1). Поисковые работы на платинометальное оруденение проводились в пределах нижней зоны массива В. С. Войтеховичем (2002 г.) в конце девяностых и В. Н. Иванченко (2009 г.) в конце нулевых годов. В результате этих работ в северо-западной части массива было открыто месторождение Южная Сопча, а в юго-восточной – рудопроявление Арваренч (2009 г.).

Месторождение Южная Сопча (ЮС, рис. 1) имеет протяженность около 1 км и приурочено к норит-пироксенитовой зоне северо-западного простирания (312°). Эта зона представляет собой чередование такситовых меланократовых норитов, мезократовых норитов, габброноритов и других мафитовых пород с ортопироксенитами ( Чащин и др., 2022 ). На геологических разрезах В. Н. Иванченко ( 2009 ), кроме ортопироксенитов, отмечаются отдельные прослои перидотитов и метаперидотидов размером до 30 м в поперечнике. Мощность зоны составляет 150–200 м, в ее пределах выделяется до 20 рудных тел линзовидной и пластообразной формы, представленных преимущественно такситовыми породами, включая габбро-пегматиты. Мощность рудных тел изменяется от 1 до 78 м, углы падения от 20° до 40° в ЮЗ румбах. Позицию минерализованных пород, как указано в ( Рыбникова и др., 2024 ), можно охарактеризовать как "линейный штокверк", состоящий из серии субсогласных жил, секущих пироксениты и перидотиты, и обычно нейтрально представляемый в литературе как переслаивание ( Чащин и др., 2014 ). Сульфидная минерализация в количестве 2–5 % представлена халькопиритом, пирротином, борнитом и миллеритом. Минералы платиновых металлов в основном включают арсениды и теллуриды ( Гроховская и др., 2012 ). Запасы платины и палладия составляют 15 и 49 т соответственно при суммарном содержании 1,42 г/т ( Чащин и др., 2022 ).

Рудопроявление Арваренч (АР, рис. 1) протяженностью более 3 км является менее изученным продолжением месторождения Южная Сопча и располагается к юго-востоку от него по простиранию. Рудная зона проявления сложена теми же породами и также характеризуется сложным строением ввиду частого чередования рудных и безрудных участков, раздувов и пережимов рудных тел ( Чащин и др., 2022 ). Углы падения пород достигают 80°, судя по относительно редким разрезам. Кроме этого, для рудопроявления Арваренч отмечается постепенное снижение мощности норит-пироксенитовой зоны в юговосточном направлении до 40–50 м. Мощность рудных тел варьирует здесь от 6 до 40 м. Ресурсы платины и палладия составляют 33 и 116 т соответственно при суммарном содержании 1,52 г/т ( Чащин и др., 2022 ).

Ширина рудоносной норит-пироксенитовой зоны на участке съемки, изученном в 2011 г. в юговосточной части проявления Арваренч, составляет всего 70 м. В то же время ширина этой зоны на северо-западе рудопроявления в три раза больше, чем на юго-востоке (рис. 1). Поэтому для покрытия большей площади "линейного штокверка" мы изучили второй участок, расположенный на северо-западе, вблизи месторождения Южная Сопча.

Методика исследований

Отправной точкой нашего исследования являются материалы магнитной съемки Южносопчинского интрузива, выполненной по сети 100×10 м под руководством В. С. Войтеховича (2002 г.) в рамках поисковых работ на ЭПГ в Мончегорском районе. Участки микромагнитной съемки расположены в пределах рудопроявления Арваренч: один (ЮВ) – в юго-восточной части, другой (СЗ) – на северо-западе (рис. 1). При съемке измерялся модуль магнитной индукции T , а результаты представлялись в виде аномалий модуля Ta . Флуктуации, связанные с сильно намагниченными валунами внутри четвертичной морены, при обработке данных измерений подвергались фильтрации. При измерениях использовались портативные магнитометры МИНИМАГ и измеритель магнитной восприимчивости КТ-5. Вариации магнитного поля измерялись на контрольном пункте с интервалом 30 с. Значения вариаций в интервале между измерениями вычислялись с использованием линейной интерполяции. Погрешность съемки составила ±10 нТл.

Результаты исследований

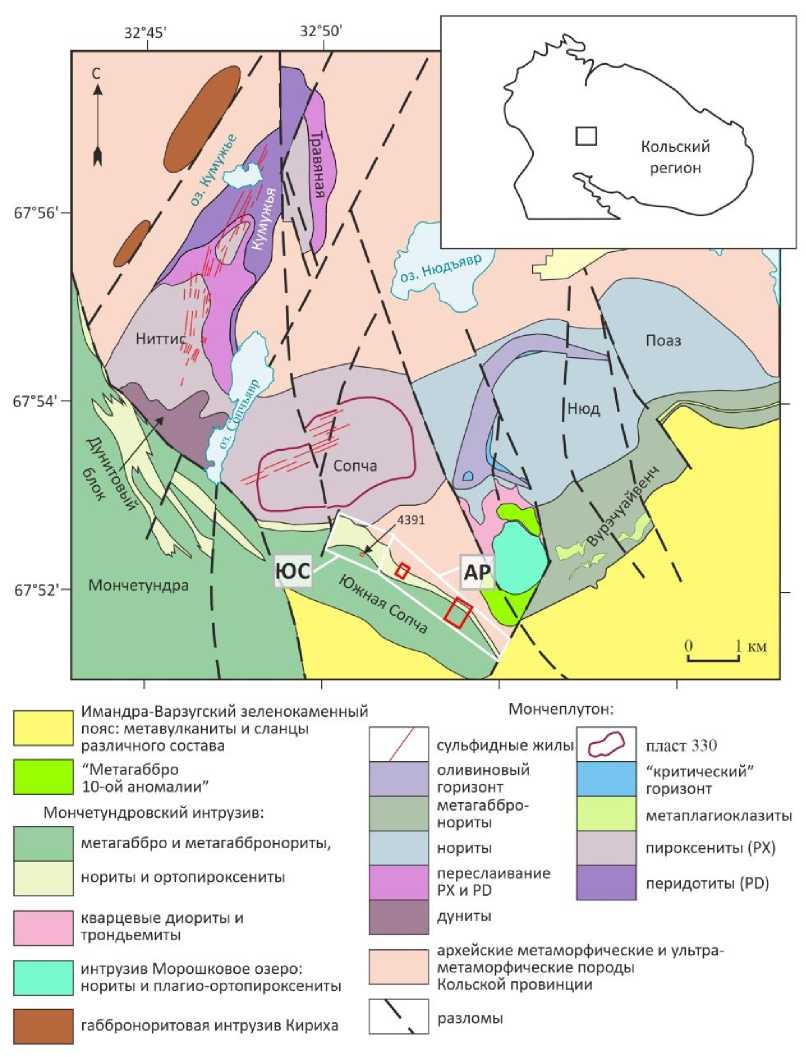

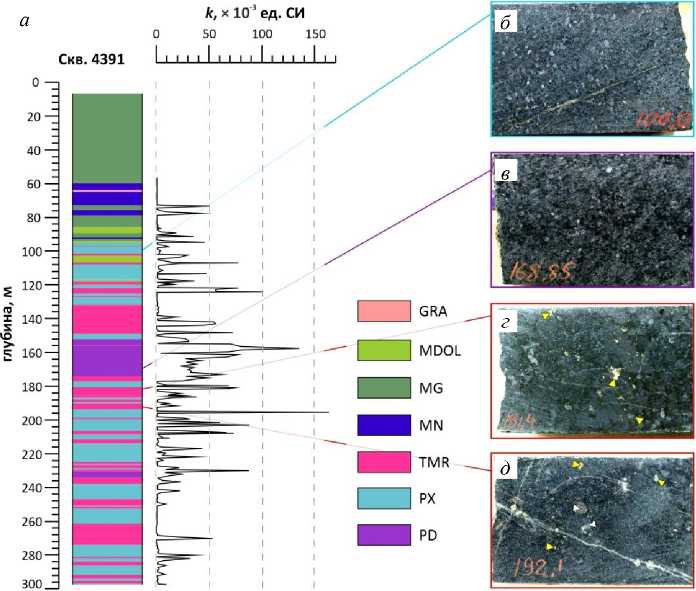

Петрофизические свойства по данным скважины 4391

Для оценки перспектив применения магнитной съемки были выполнены измерения магнитной восприимчивости керна скважины, пробуренной на месторождении Южная Сопча (таблица, рис. 2). Скважина 4391 пересекает более 200 м разреза норит-пироксенитовой зоны, сложенной тремя группами пород (рис. 2 и 3): 1) пироксениты (PХ), 2) перидотиты (PD) и 3) такситовые мафитовые породы (TMR). Средняя величина магнитной восприимчивости (k × 10–3 ед. Си) для каждой группы составляет 10, 43 и 16 соответственно, а диапазоны вариаций перекрываются (таблица, рис. 3). Широкий интервал отклонения значений магнитной восприимчивости от среднего предполагает возможность наличия аномалий разной амплитуды (от десятков до сотен и тысяч нТл) даже для небольших по размерам тел внутри каждой группы пород. Однако поскольку перидотиты образуют относительно мощные тела с большими значениями k (рис. 2), эта группа пород с наибольшей вероятностью должна создавать высокоамплитудные аномалии. Далее по мере уменьшения "способности влиять" на аномальное поле следуют такситовые мафитовые породы и пироксениты. Пироксениты с высокими значениями k, как правило, располагаются в разрезе вблизи такситовых мафитовых пород (рис. 2). Поэтому они также могут вносить свой вклад в формирование искомых аномалий, обусловленных жильными телами минерализованных ЭПГ такситовых мафитов.

Рис. 2. а – упрощенная геологическая колонка по скважине 4391 с вариациями магнитной восприимчивости k . Породы разделены на те же группы, что и в таблице, за исключением гранитов (GRA); б – д – фотографии главных типов пород норит-пироксенитовой зоны Южносопчинского интрузива по скважине 4391: б – ортопироксенит плагиоклазовый, в – гарцбургит, г – пегматоидный меланорит, д – такситовый габбронорит. Диаметр керна 59 мм.

Сульфиды и магнетит показаны желтыми и белыми треугольниками соответственно

Fig. 2. а – simplified geologic column for drill hole 4391 with magnetic susceptibility variations.

The rocks are categorized into the same groups as in Table except granites (GRA); б – д – photographs of the main rock types of the norite-pyroxenite zone of the South Sopcha intrusion (drill hole 4391): б – plagioclase orthopyroxenite, в – harzburgite, г – pegmatoid melanorite, д – taxitic gabbronorite.

Drill core diameter is 59 mm. Sulfides and magnetite are shown by yellow and white triangles respectively

Рис. 3. Гистограммы распределения ( a ) и диапазон вариаций ( б ) магнитной восприимчивости ( k ) по главным типам пород норит-пироксенитовой зоны. Сокращения см. в таблице Fig. 3. Distribution histograms ( a ) and mean values ( б ) of magnetic susceptibility ( k ) for the main rock types of the norite-pyroxenite zone. See Table for abbreviations

Таблица. Средние значения магнитной восприимчивости ( k × 10–3 ед. СИ) для пород Южносопчинского интрузива по скважине 4391 Table. Mean values of magnetic susceptibility ( k × 10–3 SI units) for rocks of the South Sopcha intrusion from drill hole 4391

|

Порода |

MDOL |

MG |

MN |

PX |

PD |

TMR |

|

Количество измерений |

13 |

20 |

16 |

121 |

26 |

89 |

|

Минимальное значение k |

0,6 |

0,2 |

0,3 |

0,3 |

0,9 |

0,2 |

|

Максимальное значение k |

45,7 |

50,2 |

42,3 |

163,7 |

135,0 |

87,7 |

|

Среднее значение k |

10,5 |

5,6 |

3,4 |

10,1 |

42,9 |

15,6 |

Примечание. MDOL – метадолериты; MG – метагаббро габбровой зоны; MN – метанориты габбровой зоны; PX – группа пироксенитов (массивные меланориты и ортопироксениты); PD – группа перидотитов (гарцбургиты, метаперидотиты); TMR – группа такситовых мафитовых пород (пегматоидные меланориты, габбронориты, кварцевые габбронориты, габбро-пегматиты и др.).

Сравнение результатов микромагнитной съемки Южносопчинского массива с данными среднемасштабных измерений

Важнейшим параметром магнитной съемки является густота сети точек измерений. На практике всегда имеет место "конфликт интересов": количество получаемой информации против затрат ресурсов, которые почти всегда ограничены. При этом сеть наблюдений желательно задавать таким образом, чтобы избежать эффектов, связанных с ее анизотропией. С этой целью сеть обычно задается в виде профилей, ортогональных азимуту простирания основных геологических структур участка. Шаг измерений по профилям должен соответствовать ширине предполагаемых аномалий так, чтобы определение положения максимумов и градиентов аномалий соответствовали масштабу исследований1. В нашем случае при проектировании съемки использовались следующие априорные представления об искомых источниках аномального поля:

-

1) морфологическая модель образований с аномальной намагниченностью рассматривалась в виде линзообразных тел;

-

2) горизонтальная мощность этих тел – 2–3 м;

-

3) средняя глубина верхних кромок этих же тел – не более 3 м;

-

4) средний азимут простирания аномальных объектов – близок к 312°;

-

5) размеры аномальных линз по простиранию – от 5 до 50 м.

Исходя из указанных параметров, базовая сеть для СЗ участка была задана следующим образом: а) направление профилей по азимуту 222°; б) расстояние между профилями L = 4 м; в) шаг измерений по профилю d = 1 м. Эти параметры, равно как L = 5 м и d = 1 м для ЮВ участка, соответствуют условиям микромагнитной съемки.

Оценить возможность экономии ресурсов при съемке можно экспериментально путем расчета потерь информации при разрядке сети с опорой на данные базовой сети. Для этого по результатам измерений была выполнена имитация разрядки сети профилей с шагами: для СЗ участка – L i = 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 м; для ЮВ – Li = 10, 25, 50 м. Значения поля для разреженных сетей использовались для получения значений поля в точках базовой сети с помощью линейной интерполяции (триангуляция в программе Surfer). Метод линейной интерполяции использован, поскольку он не требует задания каких-либо параметров по сравнению с другими методами. Потери информации за счет разрядки сети при этом оценивались по значению S ( L ) в процентах (%)

S ( L ) = 100 × || T a – T инт ( L ) || 2 / || T a || 2 , где || T a – T инт ( L ) || 2 – евклидова норма разности измеренного ( T a ) и интерполированного ( T инт ( L )) полей; || T a || 2 – евклидова норма измеренного поля базовой сети.

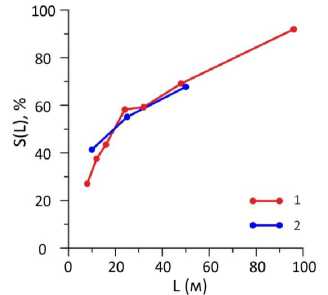

На рис. 4 показаны кривые потерь информации для обоих участков в виде значений S ( L ), изменяющихся в зависимости от шага между профилями при разрежении сети. Из рассмотрения графиков следует вывод о том, что оба участка характеризуются весьма близкой морфологией аномального магнитного поля. Морфологические особенности аномального поля этих участков, таким образом, можно рассматривать как характерные для всей норит-пироксенитовой зоны Южносопчинского массива. Потери информации при разрежении сети могут быть обусловлены двумя факторами: 1) изменчивостью азимутов простирания аномальных объектов и 2) изометричностью формы или ограниченностью размеров этих же объектов по простиранию.

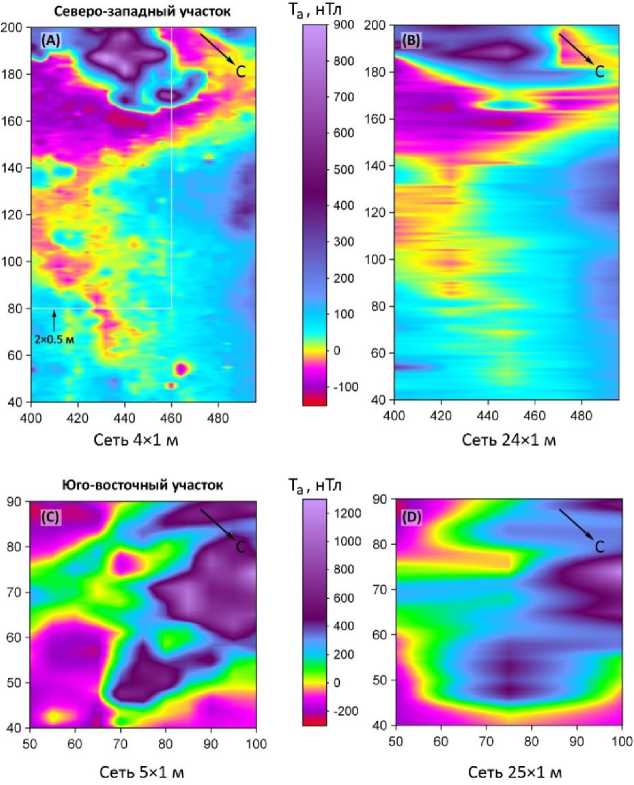

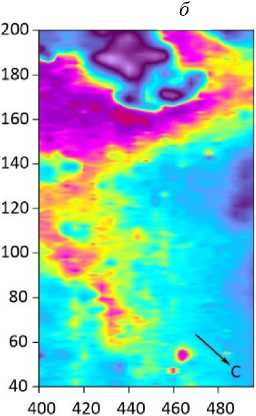

Как следует из поведения графиков (рис. 4), потери информации возрастают с увеличением шага между профилями. Это обстоятельство может приводить к искажению морфологии магнитных аномалий. Характер потерь информации наглядно показан на рис. 5, где аномальные поля базовой сети сравниваются с полями после разрядки до L = 24–25. Потери в этом случае превышают 50 % (рис. 4). Карты с разреженной сетью профилей лишены целого ряда положительных аномалий как линейных, так и изометричных (сравн. рис. 5, в, г).

Рис. 4. Графики параметра S в зависимости от расстояния между профилями L . Кривая 1 – СЗ участок; кривая 2 – ЮВ участок

Fig. 4. Plots of the parameter S as a function of the distance between profiles L .

Curve 1, NW site; Curve 2, SE site

Рис. 5. Карты-схемы аномального магнитного поля для базовых ( а , в ) и разреженных ( б , г ) сетей Fig. 5. Maps of abnormal magnetic field in the base ( а , в ) and discharged ( б , г ) grids

Сгущение сети относительно базовой даст незначительный прирост информации, поскольку расстояние между профилями будет в большинстве случаев сопоставимо с мощностью перекрывающих рыхлых отложений. Выполненное при полевых работах сгущение до 2×0,5 м (рис. 5, а) показало, что потери при интерполяции сети 4×1 м составляют 5 % и сопоставимы с погрешностью съемки. Несмотря на то, что сгущение способствует более адекватному отражению аномального поля, такое увеличение детальности для Южносопчинского массива является нерациональным с точки зрения отношения количества новой информации к затраченным ресурсам. Таким образом, используемые нами базовые сети (4×1 м, 5×1 м) можно рассматривать как оптимальные для изучения структурных особенностей норит-пироксенитовой рудоносной зоны этого массива.

Обсуждение и результаты

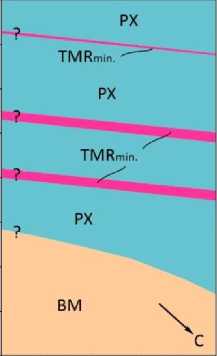

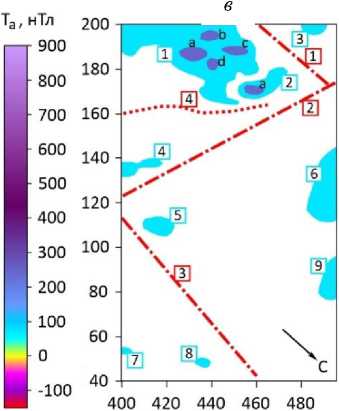

Существующая геологическая карта проявления Арваренч, построенная преимущественно по данным бурения, является весьма схематичной. На карте отражены лишь преобладающие в норит-пироксенитовой зоне ортопироксениты и рудные тела (рис. 6, а ; 7, а ). Сравнение фрагментов карт на рис. 6 и 7 с данными микромагнитной съемки ясно показывает, что строение рудоносной зоны может быть уточнено. Например, на геологической карте СЗ участка показаны три группы пород: гнейсы архейского фундамента, пироксениты и такситовые мафиты с платинометальной минерализацией, выделенные как предполагаемые рудные тела (рис. 6). Контакт с архейскими породами, видимый на ЮВ участке (рис. 7, б ) по понижению уровня поля, на СЗ участке не выделяется (рис. 6, б ), располагаясь далее к северо-востоку. Уже при первом рассмотрении карты аномального магнитного поля (рис. 6, б ) на участке могут быть выделены девять положительных и четыре отрицательных аномалии изометричного и линейного облика (рис. 6, в ). Изометричные положительные аномалии 1–2, предположительно, связаны с перидотитами. Для этих аномалий характерны внутренние максимумы до 900 нТл (a,b,c и т. д.). Изометричные, преимущественно неширокие положительные аномалии 3–9, вероятно, связаны с такситовыми минерализованными породами. Отрицательные аномалии участка представлены узкими зонами предполагаемых разломов, проходящих вдоль линий 1–3 (рис. 6, в ). Образование этих аномалий может объясняться повторным намагничиванием пород или преобразованием и разрушением магнитных минералов в процессе метаморфизма. Линейная аномалия 4, очевидно, является комплементарным минимумом, связанным с положительной аномалией, индуцированной перидотитами (1–2).

200 -

а

180 -

160 -

140 -

60 -

400 420 440 460 480

Рис. 6. СЗ участок рудопроявления Арваренч: а – геологическая схема участка по данным карты В. Н. Иванченко ( 2009 ); б – карта-схема аномального магнитного поля, составленная в рамке профилей от 400 до 496 и пикетов от 40 до 200. Сеть 4×1 м; в – изометричные и линейные аномалии, выделенные на основе карты б и пронумерованные в соответствии со своим знаком. См. пояснения в тексте.

Сокращения: BM – породы архейского фундамента,

PX – пироксениты, TMR min – минерализованные такситовые мафитовые породы

Fig. 6. NW site of the Arvarench PGE occurrence: а – geological scheme of the site according to the map data of V. N. Ivanchenko ( 2009 ); б – map of abnormal magnetic field drawn within lines from 400 to 496 and points from 40 to 200. 4×1 m grid; в – isometric and linear anomalies extracted from the map б and numbered according to their sign. See explanations in the text. Abbreviations: BM, Archean basement rocks; PX, pyroxenites; TMR min , mineralized taxitic mafic rocks

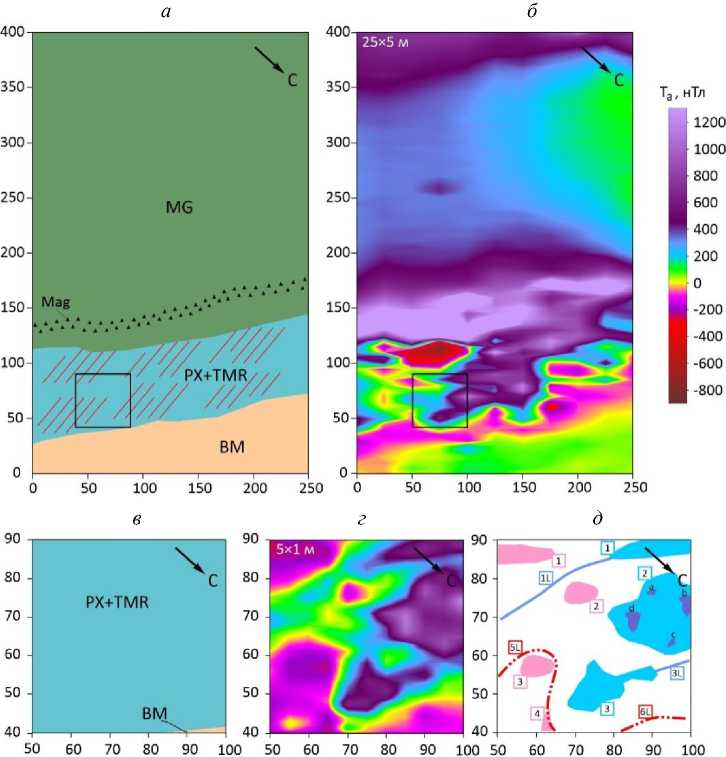

Хотя анализ всей площади ЮВ участка выходит за рамки настоящей статьи, интересно отметить две его главные черты в магнитном поле. Первая из них определяется линейной высокоамплитудной положительной аномалией, расположенной над основанием габбровой зоны. Судя по данным (Pripachkin et al., 2016), в основании габбровой зоны развита магматическая брекчия, содержащая обломки высокомагнитных метаноритов, отмеченных также и в скважине 4391 (рис. 2). Эта аномалия достигает величины 3 600 нТл и характеризует наиболее интенсивное поле над интрузивом. Вторая черта связана с линейной отрицательной аномалией изогнутой формы, маркирующей положение контакта с архейскими породами и отраженной также на участке детализации (рис. 7, а–в, аномалии 5L и 6L). Участок микромагнитной съемки (рис. 7, в) как бы зажат между этими аномалиями и показывает строение только норит-пироксенитовой зоны (рис. 7, б). Детализация выявляет внутри этой зоны диагональные вытянутые положительные аномалии 1 и 3 (рис. 7, г), связанные, вероятно, с минерализованными жилами такситовых пород. Как показывает широкая положительная аномалия 2, осложненная более узкими максимумами, перидотиты также участвуют в строении норит-пироксенитовой зоны на этом участке (сравн. рис. 6, б, в и 7, в, г). Кроме этого, на ЮВ участке проявлены отрицательные аномалии изометричной формы (1–4). Интерпретация этих аномалий требует дополнительных исследований.

Рис. 7. Юго-восточный участок рудопроявления Арваренч: а – геологическая схема участка по данным карты В. Н. Иванченко (2009 г.), в – ее фрагмент. Красные линии указывают на ЭПГ минерализацию, распространенную по всей мощности норит-пироксенитовой зоны; б – карта-схема аномального магнитного поля, составленная в рамке профилей от 0 до 250 и пикетов от 0 до 400. Сеть 25×5 м. Диапазон значений dB составляет от –900 до 3 600 нТл; г – карта-схема аномального магнитного поля, составленная в рамке профилей от 50 до 100 и пикетов от 40 до 90. Сеть 5×1 м; д – изометричные и линейные аномалии, выделенные на основе карты ( г )

и пронумерованные в соответствии со своим знаком и типом. См. пояснения в тексте. Сокращения: BM – породы архейского фундамента, Mag – уровень обогащения пород габбровой зоны магнетитом, MG – метагаббро, PX – пироксениты, TMR – такситовые мафитовые породы

Fig. 7. SE site of the Arvarench PGE occurrence: а – geological scheme of the site according to the map data of V. N. Ivanchenko (2009), and в – its fragment. Red lines show PGE mineralization distributed throughout the thickness of the norite-pyroxenite zone; б – map of abnormal magnetic field drawn from line 0 to line 250 and from point 0 to point 400. The grid is 25×5 m. The range of dB values is from –900 to 3 600 nTl; г – abnormal magnetic field map drawn from line 50 to line 100 and from point 40 to point 90. The grid is 5×1 m;

д – isometric and linear anomalies extracted from map ( г ) and numbered according to their sign and type. See explanations in the text. Abbreviations: BM, Archean basement rocks; Mag, level of enrichment of gabbroic zone rocks with magnetite; MG, metagabbro; PX, pyroxenites; TMR, taxitic mafic rocks

Таким образом, проведенные работы на опорных участках (рис. 6 и 7) наглядно показывают, что микромагнитная съемка является эффективным методом выявления деталей геологического строения норит-пироксенитовой зоны Южносопчинского массива. В перспективе проведение микромагнитной съемки может помочь не только проявить структуру "линейного штокверка", оконтурить тела перидотитов вместе с зонами разломов, но даст, кроме этого, возможность количественной интерпретации аномального поля с целью установления параметров глубинного строения массива.

Заключение

Проведенные опыты по детализации исследований магнитного поля над Южносопчинским платиноносным массивом позволяют сделать следующие выводы.

Работа выполнена в рамках темы НИР FMEZ-2024-0004. Критические замечания канд. геол.-минер. наук В. В. Чащина, канд. геол.-минерал. наук П. В. Припачкина и канд. геол.-минерал. наук Т. В. Рундквист привели к значительному улучшению качества рукописи. Авторы благодарят П. А. Маурчева за помощь при полевых работах, а также рецензентов за конструктивное прочтение рукописи.