Опыт использования препарата силиостин в восстановительном лечении переломов дистального отдела бедренных костей у трехмесячного котенка

Автор: Винокурова Д.П., Семененко М.П., Абрамов А.А., Семененко К.А., Кузьминова Е.В.

Статья в выпуске: 4 т.252, 2022 года.

Бесплатный доступ

Описан клинический случай применения нового комплексного метаболического средства целевого назначения, обладающего направленным действием на процессы оссификации и остеогенеза у животных и птицы при переломах дистального отдела обеих бедренных костей у трехмесячного котенка. Приведены результаты биохимического исследования крови, рентгеновские снимки до и после исследования, дневник наблюдения за состоянием животного и результаты лечения.

Перелом, бедренная кость, котенок, силиостин

Короткий адрес: https://sciup.org/142236399

IDR: 142236399 | УДК: 619:615. | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_252_39

Текст научной статьи Опыт использования препарата силиостин в восстановительном лечении переломов дистального отдела бедренных костей у трехмесячного котенка

Кошки являются неотъемлемой частью жизни большинства населения практически всех стран мира, относясь к так называемой группе «животных-компаньонов». И естественно, все больше внимания ветеринарными специалистами уделяется их здоровью, в том числе, лечению переломов и травм различного происхождения, которые у кошек занимают одно из лидирующих мест обращений владельцев в ветеринарные учреждения.

По данным Н.В. Сахно (2009), переломы костей, преимущественно конечностей, у кошек и собак встречаются в среднем в 30-47 % случаев. Основной причиной являются автотравмы, в результате которых возникают ушибы мягких тканей, контузии, переломы различных сегментов костей скелета, сочетанные травмы и др. [5].

Лечение этих патологий осложняется длительным периодом восстановления и необходимостью иммобилизации травмированного участка.

На эффективность восстановления животного в значительной степени влияет тип поврежденной кости, ее локализация, функциональная нагрузка, сложность перелома, техника остеосинтеза, а также состояние минерального обмена и генетические или врожденные заболевания, обуславливающие развитие и прочность скелета.

Сращение переломов – это сложный и длительный физиологический процесс, определяющий в дальнейшем выживание и последующее качество жизни животного. Так, в процессе формирования эндохондральной мозоли есть вероятность незаращения костных отломков, что в последующем может приводить к ограничению функции опорнодвигательного аппарата или рецидиву.

Поэтому даже при, казалось бы, положительном исходе возможны повторные повреждения уже заживших костей при нарушениях минерального обмена у животного или недостатке других компонентов, обеспечивающих прочность и эластичность скелета [1]. Так, ведущие ветеринарные травматологи России отмечают, что лечение непродуктивных животных с нарушением опорнодвигательной системы в 25 % случаев дают рецидивы или осложнения [4]. Другим нежелательным результатом лечения могут стать сформировавшиеся после переломов деформации из-за не анатомической репозиции костных отломков, например, сокращение или искривление конечности, а также нарушение биомеханики движений.

Таким образом, конечной целью лечения является анатомически и физиологически верное консолидирование перелома с полным возвращением прочности кости как до перелома.

Поэтому поиск средств, ускоряющих восстановление костной ткани, а также повышающих прочность костей, является одним из приоритетных направлений в области ветеринарной остеологии.

Материал и методы исследований. В клинику Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института поступил трехмесячный котенок с закрытыми переломами в области обеих бедренных костей в результате травмы неизвестной этиологии. При поступлении был проведен клинический осмотр и рентгенография задних конечностей животного, по результатам которого назначен препарат силиостин в дозе 2 г внутрь ежедневно до восстановления костной структуры.

Силиостин представляет собой сложный порошок, в состав которого входят природные компоненты, содержащие флавоноиды (кверцетин, изовкерцитин, кемпферол, лютеолин), сапонин эквизетонин (до 5 %), каротин, кислоту аскорбиновую (до 0,19 %), кремниевую (до 25 %), бициклические сесквитерпеноиды, витамин Д3, а также природные алюмосиликатные минералы с большим содержанием аморфного кремния и других эссенциальных макромикроэлементов. Препарат оказывает максимальное действие на повышение скорости роста и репарации остеоцитов, стимуляцию минерализации и развития вновь образованного костного матрикса при ремоделировании костной ткани, модифицируют процессы кальсификации, оказывая влияние на прочность кости за счет потенцированного действия лекарственных компонентов, входящих в его состав.

На протяжении экспериментального периода за котенком велось ежедневное наблюдение, при котором учитывалось клиническое состояние, сроки выздоровления, динамика биохимических показателей крови и рентгенография.

Биохимические исследования проводились на автоматизированном анализаторе VitalabSelectraJunior с версией программного обеспечения 1.0. (открытая система для проведения фотометрических тестов, изготовитель VitalScientific N. V. Netherlands) с использованием реактивов фирмы ELITechClinicalSystems (Франция) и Аnalyticonbiotechnologies AG (Германия). Рентгенография производилась на ветеринарном рентген аппарате ORANGE 1060H Collimator (S/N:1605-5CL02), производство Корея.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакетов статистических программ ARCADA, Microsoft Excel ХР и Statistical for Windows. Исследование количественных признаков оценивалось методом сравнения средних значений двух выборочных совокупностей с определением критерия Стьюдента и уровня значимости (p).

Результат исследований. В результате первичного клинического осмотра установлено, что котенок не опирается на задние лапы, передвигаясь посредством передних конечностей, либо опирается на кончики задних конечностей, поднимая таз вверх. В положении «сидя» опускается на боковую поверхность бедра без нагрузки на кости голени. При попытке сесть или лечь у животного присутствует сильный тремор всего тела. Общее состояние характеризуется угнетением, вялостью, сниженным аппетитом. Пальпация травмированного участка конечностей болезненна, местная температура повышена до 39,9оС, присутствует сильный отек мягких тканей, кожный покров не нарушен.

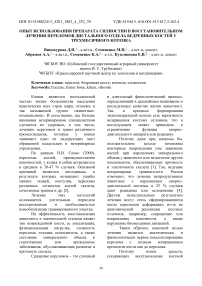

На рентгенограммах (Рисунок 1–2) визуально просматривается закрытый перелом дистальной трети диафиза обеих бедренных костей с умеренным смещением.

На протяжении лечения ежедневно проводился клинический осмотр животного (Таблица 1).

Согласно дневнику наблюдения, улучшения у животного стали появляться уже на 6 день, уменьшение хромоты было диагностировано на 8 день, а к 17 дню лечения она полностью исчезла. Согласно Е. Г. Василенко с соавт. (2010) и А.А. Стекольникову с соавт. (2021), процесс формирования костной мозоли происходит через 16–18 дней. Следует отметить, что в течение первых 48–72 часов после травмы зона перелома подготавливается к регенерации Подготовительный период (первая фаза) характеризуется образованием между отломками кости, под отслоившейся надкостницей и в мягких тканях посттравматической гематомы в медуллярном канале. [2, 6]. Эти данные согласуются с нашими наблюдениями – так, котенок первые 3 суток не опирался на конечности.

Рисунок 1 – Рентгенография бедренных костей в фронтальной проекции до лечения

Рисунок 2 – Рентгенография бедренных костей в боковой проекции до лечения

Вторая фаза остеорепарации – формирование соединительнотканной мозоли вокруг отломков – длится 48-72. В это время из сохранивших жизнеспособность клеток надкостницы, эндоста и костного мозга на некотором расстоянии от линии перелома начинается первоначальное развитие остеоидной ткани, которое распространяется от периферии к центру противоположных отломков. Одновременно остеогенные клетки камбиального слоя надкостницы, костного мозга и эндоста проникают в кровяной сгусток зоны перелома, размножаются и прорастают густой сетью кровеносных капилляров. Клеточные элементы такой соединительнотканной мозоли дифференцируются в остеобласты и костные клетки, а межуточное вещество - коллагеновые волокна [2, 6]. В нашем случае, вторая фаза наступила уже на 4 сутки, т.е быстрее минимум на 24 часа.

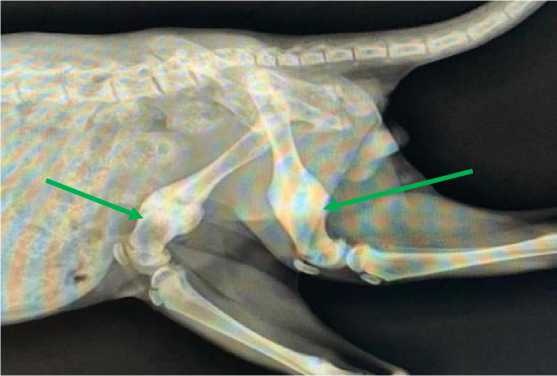

Третья фаза – окостенение мозоли – начинается на 10-12-е сутки, при этом процесс превращения хряща в кость сходен с эндохондральной оссификацией растущей кости. В этот период остеобластами интенсивно вырабатывается щелочная фосфатаза. Третья фаза, согласно нашим наблюдениям, у котенка также началась раньше, примерно на 8-9 сутки, что подтверждает рентгенограмма, на которой хорошо видна костная мозоль (Рисунок 3).

Таблица 1 – Дневник клинического осмотра кота Феликса (возраст 3 месяца)

|

День |

Клинические показатели |

|

2 |

Состояние животного стабильное, котенок на задние конечности полностью не опирается, сильный тремор |

|

3 |

Состояние животного стабильное, изменений в динамике не наблюдается |

|

4 |

Появилась положительная динамика, котенок стал передвигаться с помощью четырех конечностей, опираясь с опаской на задние лапы. Движения замедленные, присутствует сильная хромота, при пальпации задних лап животное испытывает дискомфорт, однако тремор стал менее выраженным |

|

5 |

Хромота по-прежнему существенная, состояние стабильное |

|

6 |

Выраженная хромота на правой задней лапе, на левую конечность при ходьбе опирается более уверенно, незначительный тремор. Начал появляться интерес к игрушкам и охоте |

|

7 |

Умеренная хромота присутствует только на правой задней лапе, животное пытается бегать, тремор отсутствует |

|

8 |

Хромота на правую заднюю лапу уменьшилась |

|

9-10 |

Состояние стабильное без изменений |

|

11-16 |

Котенок стал много бегать, незначительно прихрамывая на правую заднюю конечность |

|

17 |

Хромота отсутствует. Котенок начал прыгать, отталкиваясь задними лапами, взбираться на дерево на высоту человеческого роста и спускаться с него самостоятельно. Активно играется с игрушками. Аппетит хороший. |

Рисунок 3 – Рентгенография бедренных костей в боковой проекции после лечения

Биохимическими исследованиями установлено, что ежедневное скармливание силиостина не оказало значимого изменения метаболического статуса организма котенка. Практически все основные показатели обменных реакций соответствовали значениям референсной нормы.

Двухнедельный период лечения переломов костей бедра у животного не привел к изменению в крови активности ферментов, отражающих функциональное состояние печени. Уровень трансаминаз не превышал значений аспартат- и аланинаминотрансферазы в крови котенка, оставаясь в пределах нормальных значений, тогда как концентрация щелочной фосфатазы была, в значительной степени, повышена (Таблица 2).

Таблица 2 – Результаты биохимического исследования сыворотки крови кота Феликса (возраст 3 месяца)

|

Показатель |

Результат |

Норма |

|

Белок общий, г/л |

76,2 |

54-79 |

|

Мочевина, ммоль/л |

12,0 |

5,4-12,1 |

|

Глюкоза, ммоль/л |

6,1 |

3,3-6,3 |

|

Триглицериды, ммоль/л |

0,87 |

0,38-1,1 |

|

Холестерин, ммоль/л |

2,9 |

1,6-3,9 |

|

Аланинаминотрансфераза, Ед/л |

44 |

8-60 |

|

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л |

8 |

до 70 |

|

Амилаза, Ед/л |

712 |

500-1200 |

|

Щелочная фосфатаза, Ед/л |

414↑ |

20-130 |

|

Общий билирубин, мкмоль/л |

7,0 |

2-12 |

|

Прямой билирубин, мкмоль/л |

1,1 |

0-5,5 |

|

Кальций, ммоль/л |

2,8↑ |

2,0-2,7 |

|

Фосфор, ммоль/л |

2,8 |

2,1-2,8 |

|

Хлориды, ммоль/л |

109,2 |

107-129 |

Следует учитывать, что щелочная фосфатаза в организме представлена несколькими изоэнзимами, особенность которых заключается в том, что они сосредоточены в определенных органах. Благодаря этому, различают печеночную, костную, кишечную, плацентарную, холестатическую и почечную ЩФ. Но наиболее часто выявляемыми являются костный и печеночный изоферменты щелочной фосфатазы [3].

Костная ЩФ продуцируется остеобластами – крупными одноядерными клетками, лежащими на поверхности костного матрикса в местах интенсивного формирования кости. Благодаря внеклеточному расположению фермента в процессе кальцификации можно проследить прямую связь между заболеванием кости и появлением фермента в сыворотке крови. Отсутствие изменений со стороны аминотрансфераз позволяет нам исключить развитие патологических процессов в гепатоцитах печени, а, следовательно, повышение щелочной фосфатазы обусловлено увеличением концентрации костного изофермента в условиях интенсивного роста костной ткани в местах переломов.

Таким образом, в 15-16-дневном терапевтическом восстановительном периоде костный изофермент щелочной фосфатазы, как один из важных маркеров остеогенеза, показал высокую активность, позволяя прогнозировать развитие нормального типа консолидации переломов бедренных костей у животного.

Заключение. Таким образом, в ходе проведенного эксперимента было установлено, что препарат силиостин ускоряет процесс регенерации костной ткани и минерализацию костной мозоли травмированных животных. При его использовании была установлена тенденция к повышению прочности костной мозоли и ранняя консолидация переломов.

Резюме

Описан клинический случай применения нового комплексного метаболического средства целевого назначения, обладающего направленным действием на процессы оссификации и остеогенеза у животных и птицы при переломах дистального отдела обеих бедренных костей у трехмесячного котенка. Приведены результаты биохимического исследования крови, рентгеновские снимки до и после исследования, дневник наблюдения за состоянием животного и результаты лечения.

Список литературы Опыт использования препарата силиостин в восстановительном лечении переломов дистального отдела бедренных костей у трехмесячного котенка

- Артемьев, Д. А. Консолидация переломов костей собак и кошек / Д. А. Артемьев, С. В. Козлов, С. О. Лощинин, А. В. Егунова // Научная жизнь. - 2021. - Т. 16. - № 6 (118). - С. 735-742. 10.35679/1991-9476-2021 16-6-735-742.

- Василенко, Е. Г. Переломы костей и их лечение у мелких домашних животных: Лекция для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения ФВМ и Б / Е. Г. Василенко, В. А. Черванев, П. А. Тарасенко [и др.]. -Брянск. - 2010.

- Гематология: учебное пособие для вузов / И. И. Некрасова, А. Н. Квочко, Р. А. Цыганский [и др.]. - 2-е изд., стер. -Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 208 с. - 978-5-8114-8122-4. - Текст: электронный // Лань: электронно библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/171867 (дата обращения: 17.02.2022).

- ISBN: 978-5-8114-8122-4

- Дочилова, Е. С. Нарушение функции опорно-двигательного аппарата у животных на примере ветеринарных клиник города Омска / Е. С. Дочилова, С. В. Чернигова, Ю. В. Чернигов // Омский научный вестник. - 2015. - № 2(144). - С. 207-209.

- Сахно, Н. В. Стимуляция репаративных процессов костной ткани при переломах трубчатых костей у мелких домашних животных и профилактика хирургической инфекции / Н. В. Сахно. -СПб. - 2009. - 38 с.

- Стекольников, А. А. Практикум по общей хирургии: учебное пособие / А. А. Стекольников, Б. С. Семенов, О. К. Суховольский [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 368 с. - 978-5-8114-1502-1. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. -URL: https://e.lanbook.com/book/168601 (дата обращения: 21.02.2022).

- ISBN: 978-5-8114-1502-1