Опыт использования статистического анализа характеристик соревновательной деятельности в системе подготовки каратистов

Автор: Пашкова У.Ю.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме подготовки успешных спортсменов группы спортивных единоборств, в частности, каратэ. Представлен опыт работы со спортсменами ДЮСШ «Орел-Карат» г. Орла, в котором эффективно используются методика статистического анализа соревновательной деятельности для объективизации спортивного результата (насколько успешно в ходе состязания были выполнены задачи; поставленные перед спортсменами, насколько удачно был выбран план и содержание тренировок в соответствие с намеченной программой выступлений; какие элементы спортивной подготовки необходимо ввести или изменить, чтобы добиться желательного результата; какие ситуации требуют моделирования на тренировках).

Критерии и средства построения результата спортивной подготовки, каратэ, модельные характеристики соревновательной деятельности (эффективность, активность, объем и разнообразие)

Короткий адрес: https://sciup.org/140125676

IDR: 140125676

Текст научной статьи Опыт использования статистического анализа характеристик соревновательной деятельности в системе подготовки каратистов

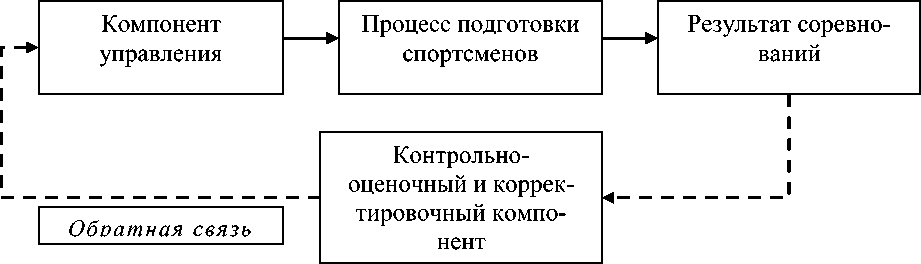

Спортивная подготовка в любом виде спорта представляет собой единство двух систем: системы тренировок и системы соревнований [2]. Эффективное управление в спорте обязательно предполагает контроль и учет обоих этих компонентов, так как каждый из них является важным звеном единой цепочки организации спортивной подготовки. Динамические связи этих составляющих могут быть представлены в следующем общем виде [2]:

Рис. 1. Компоненты системы спортивной подготовки

Как мы видим, результат выступления спортсмена на соревновании зависит от эффективности системы управления спортивной подготовкой и тренировок. Но и сам результат не является конечным звеном, замыкающим эту цепочку: итог состязаний становится предметом анализа со стороны контрольно-оценочного компонента, который, используя механизм обратной связи, позволяет корректировать управление этими процессами.

Тренерско-преподавательский состав спортивной организации сталкивается с необходимостью выбора критериев и средств контроля результатов спортивной подготовки. И если на уровне детского и юношеского спорта основное значение имеют успешность овладения техникой и возможность участия в соревнованиях, то в спорте высших достижений вопрос определения критериев соревновательной эффективности значительно сложнее. Успех в соревновательной деятельности у спортсменов высокой квалификации начинает зависеть уже не столько от уровня их технической базы (поскольку в этой категории попросту не может оказаться тот, кто еще не стал мастером своего дела), сколько от виртуозности ее использования.

Спортивное каратэ, относясь к группе спортивных единоборств, отличается координационной сложностью, высоким разнообразием техник и огромным количеством их сочетаний. Именно поэтому система судейства в соревнованиях по кумитэ (поединкам каратистов) довольно сложна, а требования к оцениваемой технике многочисленны [1]. Успех в соревновательной деятельности напрямую связан с тактическим мастерством спортсмена, его умением выбрать правильную стратегию для каждого конкретного соперника и гибкостью в использовании разных тактических решений. В связи с этим, система общей и соревновательной подготовки в каратэ должна строиться с учетом всех этих составляющих и иметь соответствующие эффективные критерии их оценки и контроля.

В работе со спортсменами ДЮСШ «Орел-Карат» г. Орла успешно используется методика статистического анализа соревновательной деятельности каратистов, которая и будет рассмотрена далее. Она основана на анализе модельных характеристик соревновательной деятельности в спортивных единоборствах, которые приведены в учебном пособии «Современная система спортивной подготовки» Ф.П Суслова [2; 65]. Эти характеристики отражают: эффективность технико-тактических действий, их активность, объем и разнообразие. Исследование соревновательного материала проводится в три этапа.

-

1 этап: кодирование технико-тактических действий. Для оценки модельных параметров вначале необходимо записать технико-тактические действия, которые совершает спортсмен в течение всего боя. Психолог (или тренер) совместно со спортсменом просматривают видеозапись боя и фиксируют каждое действие в специальную таблицу (Табл. 1), относя его к атакующим или защитным. Для единообразия в понимании разных протоколов список технико-тактических элементов в каждой группе обговаривается заранее с тренером и спортсменами (у нас он состоит из 10 атакующих действий, включающих атаки руками, атаки ногами и бросковую технику, а также 8 защитных приемов). Также рядом с каждым приемом отмечается, выигрышное или проигрышное было действие (оценка за атаку (+1,+2 или +3) или «+» в защите, либо отрицательный результат в атаке и пропуск в защите (-1,-2,-3).

Таблица 1 Статистика ведения боя

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Название соревнования, соперник, номер боя, длительность и счет |

Атакующие действия |

Кол-во баллов или “-” |

Защитные действия |

“+” или пропуск балла |

|

1. Кидзами цки |

- |

1. Блок |

+ |

|

|

2. Маваши гери |

- |

2. Разрыв дистанции |

-1 |

|

|

3. Гьяку цки |

+2 |

3. Блок |

+ |

|

|

Первичные показатели: |

Количество действий = _ |

Количество действий = . |

||

|

Количество успешных действий = _ |

Количество успешных действий = . |

|||

|

Виды приемов и частота их использования: -кидзами цки - _ -гьяку цки -. -маваши гери - .. |

Виды приемов и частота их использования: -блок - . -разрыв дистанции -. -уход с линии - . |

|||

|

Коэффициенты: |

Активность =... Эффективность = . Разнообразие = . |

Активность =... Эффективность = . Разнообразие = . |

-

2 этап: обработка данных. Первичная обработка данных протокола заключается в простом подсчете общего количества действий, количества успешных действий (атак на оценку и эффективных защит) и количества используемых приемов (то есть какие виды действий использовал спортсмен и сколько раз).

Далее с помощью простых формул высчитываются коэффициенты основных характеристик:

-

1. Активность действий:

-

2. Эффективность действий:

-

3. Разнообразие действий:

Акт. = «чистое» время боя (сек)/кол-во действий, показывает «плотность» атак и защит, т.е. средний временной интервал между одним и другим действием.

Эф. = (кол-во успешных действий/общее кол-во действий) х 100%, определяет надежность (результативность) действий.

-

а) Количество использованных приемов,

-

б) Процентное соотношение к общему количеству классифицируемых действий:

-

- Прием А = (частота использования приема А/общее количество действий) х 100%,

-

- Прием Б = (частота использования приема Б/общее количество действий) х 100%,

-

- Прием В = …

-

3 этап: обобщение и представление результатов . Полученные коэффициенты вносятся затем в сводную таблицу (Табл. 2) индивидуальной статистики боев спортсмена. Она может отображать статистику одного соревнования или служить «накопителем» информации о соревновательной деятельности спортсмена за определенный период.

Таблица 2

Индивидуальная статистика боев

|

Название соревнования, соперник, место боя в сетке соревнования, итог поединка |

Характеристики атакующих действий |

Характеристики защитных действий |

||||

|

л н о Я м S н

|

н о Я Я н я -е--е-m |

о S S S S S |

о S S m |

|||

|

1. … |

17 сек |

5% |

9 приемов, 50% - гьяку цки, 20% - маваши гери |

11 сек |

92% |

5 приемов, 60% - разрыв дистанции, 30% - блок |

|

2. … |

||||||

Эта таблица может использоваться в дальнейшем для решения большого количества самых разных задач в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов. Анализ результатов, представленных таким образом, позволяет отслеживать динамику ведения боев на протяжении определенного отрезка времени, оценить тактический компонент ведения боя с разными соперниками, определить, где кроются ошибки (например, спортсмен постоянно использует один и тот же неэффективный прием, что приводит его к поражениям) и т.д.

Опыт работы с соревновательной статистикой приводит к появлению все новых способов детализации и дополнения результатов, их интерпретации и вариантов пред- ставления данных (можно, к примеру, перевести табличные данные в графики или диаграммы, определять не только общую плотность ведения боя, но и его интенсивность на разных временных отрезках – в начале боя, в середине, в конце, добавить к списку простых элементов их связки и комбинации и т.д.). Все зависит от выбранной цели исследователя [2; 50-73].

Количество анализируемых показателей также определяется самим исследователем и запросом со стороны тренера и спортсменов. Оно может быть ограничено одним единственным параметром (например, коэффициентом эффективности атакующих действий, если в данный момент важен только он), или представлять собой подробную статистику, если требуется заключение об особенностях соревновательной деятельности конкретного спортсмена и определение новой стратегии его подготовки. (Вообще, как становится понятно, вопрос интерпретации полученных результатов и составление на их основе рекомендаций заслуживает отдельного внимания).

Таким образом, основным назначением предлагаемой методики статистического анализа параметров соревновательной деятельности является объективизация спортивного результата. Благодаря этому можно увидеть: насколько успешно в ходе состязания были выполнены задачи, поставленные перед спортсменом; насколько удачно был выбран план и содержание тренировок в соответствие с намеченной программой выступления; какие элементы спортивной подготовки необходимо ввести или изменить, чтобы добиться желаемого результата; какие ситуации требуют моделирования на тренировках.

Еще одним вариантом, дополняющим индивидуальную статистику спортсмена, может быть сравнительная статистика. В этом случае та же статистическая процедура выполняется в отношении оппонентов или признанных мастеров в конкретном виде спорта (с помощью все того же видеоматериала с их выступлениями). Это могут быть лучшие представители в конкретном весе и возрастной категории – чемпионы мира, Европы, национального первенства, возможные соперники на предстоящих соревнованиях, противники, с которыми спортсмен встречается на большинстве турниров и терпит неудачу, и другие, в зависимости от тех выводов и рекомендаций, которые необходимо получить. Такой анализ может помочь в составлении плана подготовки спортсмена, коррекции его тактики с учетом возможностей предполагаемых соперников и пр.

Стоит отметить, что в группе спортивных единоборств возможности статистических методов используются очень редко. А между тем, статистические процедуры имеют серьезные преимущества перед традиционно используемыми наблюдением (когда тренер оценивает работу спортсмена «на глазок», руководствуясь профессиональным «зрением» и опытом) и беседой (то есть получением от спортсмена самоотчета и обратной связи, рассказа о его трудностях и видении ситуации). В качестве таких достоинств необходимо указать:

-

- Объективность получаемых фактов (критерии строго определены и неизменны, обо всем «говорят» конкретные цифры, которые не зависят от таких субъективных факторов, как интерпретация тренера или решение судей, самочувствие или эмоции спортсмена);

-

- Измеримость характеристик, то есть их численное выражение (количественная мера характеристики, которая позволяет активно оперировать информацией).

Эти плюсы статистического метода дают в результате такой важнейший эффект как наглядность выводов, которые необходимы и спортсмену, и тренеру для построения непротиворечивой и контролируемой системы подготовки.

Нет сомнений в том, что подобные контрольно-оценочные инструменты используются нашими коллегами в других видах спорта в собственных модификациях и вариантах. Такие разработки в области методического оснащения спортивных психологов и тренеров нуждаются в обобщении и унификации для создания надежных методов оценки и прогнозирования результатов спортивной деятельности.

Список литературы Опыт использования статистического анализа характеристик соревновательной деятельности в системе подготовки каратистов

- Программно-методическое пособие «Обучение каратэ на различных этапах подготовки: адаптированная учебная программа дополнительного образования детей»/Сост. Чупахин А.А., Кошелев О.П., Ветчинова Т.С., Пашкова У.Ю. -Орел, 2010.

- Современная система спортивной подготовки/Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. -М.: Изд-во «СААМ», 1995. -448 с.