Опыт экологического нормирования биогеной нагрузки на примере Саратовского водохранилища

Автор: Селезнева А.В., Селезнев В.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие проблемы экологии

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Предложена концепция экологического нормирования антропогенной нагрузки на водные объекты. На примере Саратовского водохранилища разработаны бассейновые критерии нормирования, учитывающие природные особенности формирования качества поверхностных вод.

Поверхностные водные объекты, негативное воздействие, биогенные вещества, антропогенное евтрофирование, качества вод, нормирование воздействия, водное законодательство, методическое обеспечение, научно-исследовательское обоснование

Короткий адрес: https://sciup.org/148200333

IDR: 148200333 | УДК: 556.01:556.55

Текст научной статьи Опыт экологического нормирования биогеной нагрузки на примере Саратовского водохранилища

Массовое развитие сине-зеленых водорослей или цианобактерий в период летней межени на водохранилищах Средней и Нижней Волги обуславливает «цветение» воды и, как следствие, ухудшение её качества, что приводит к возникновению про блем в сфере питьевог о водоснабжения населения, при этом утрачивается рекреационная привлекательность водоемов и их рыбохозяйственное значение. Острота проблем будет только усиливаться вследствие глобального потепления климата.

Цианобактерии — одноклеточные, нитчатые и колониальные микроорганизмы. На поверхности водохранилища они способны к формированию толстых «бактериальных матов» (рис.1). Бульон из водорослей производит неприятное впечатление (рис.2). Жизненный цикл у одноклеточных форм при оптимальных условиях роста составляет 6-12 часов. Диаметр клеток варьируют от 0,5 мкм до 100 мкм. Некоторые виды цианобактерий, например Микроцистис, являются токсичными. Микроцистис – это главный участник «цветения» воды, вызывает резкое снижение растворенного кислорода и массовые заморы рыбы.

Рис. 1 . « Бактериальные маты » на водоеме

Рис. 2 . Колонии цианобактерий в колбе

Существующие методы борьбы с «цветением» воды [8] ограничены во времени и пространстве и малоэффективны в условиях крупных водохранилищ Средней и Нижней Волги. Они направлены на борьбу с последствиями антропогенного эвтрофирования водоемов, а не на причины его вызывающие. На наш взгляд, необходима разработка превентивных методов борьбы с «цветением» воды.

О дной из причин нарушения нормального функционирования водных экосистем является

Селезнева Александра Васильевна , к.т.н., с.н.с.; Селезнев

несовершенство системы нормирования биогенной нагрузки. В настоящее время в качестве критериев нормирования используются одинаковые для всей страны предельно допустимых концентраций (ПДК), которые зависят только от вида водопользования и не учитывают природноклиматических особенностей конкретных водных объектов и их экологического состояния. В результате устанавливаются ошибочные приоритеты регулирования биогенной нагрузкой для веществ, формирующихся под действием природных и антропогенных факторов (вещества двойного генезиса).

Для решения данной проблемы авторы предлагают вместо ПДК, установленных на основе лабораторных экспериментов в искусственных водных экосистемах, использовать бассейновые предельно допустимые концентрации (БПДК), полученные по данным мониторинга водных объектов и учитывающие природные особенности формирования качества вод на конкретной территории водосбора.

Концепция бассейнового экологического нормирования основывается на том, что в каждом отдельно взятом бассейне формируется особенный химический состав воды, свойственный только для данной водосборной территории и зависящий от климата, рельефа, горных пород, почв, лесистости и т.д.

Применение БПДК направлено на сохранение благоприятной среды обитания гидробионтов и недопустимости нарушения экологического состояния водных объектов. Антропогенное воздействие не должно приводить к ухудшению качества вод на величину, превышающую естественное состояние водного объекта.

В период 2006-2010 гг. лабораторией мониторинга водных объектов ИЭВБ РАН были организованы наблюдения на стационарном пункте, расположенном на Саратовском водохранилище в районе Жигулевской ГЭС. Наблюдения осуществлялись 1 раз в месяц по следующим показателям: температура (Т), pH, биохимическое потребление кислорода (БПК 5 ), растворенный кислород (О), биогенные вещества и хлорофилл «а», «b», «c», начиная с 2009 г.

Содержание хлорофилла используется для оценки биомассы фитопланктона. Различные таксономические группы фитопланктона имеют различный набор хлорофиллов «а», «b», «c». Хлорофилл «а» содержится во всех группах водорослей. Хлорофилл «b» указывает на развитие зеленых и сине-зеленых водорослей, а хлорофилл «c» встречается у диатомовых водорослей. Определение хлофиллов позволяет оценить соотношение таксономических групп водорослей в фитопланктонном сообществе [1].

Пробы воды отбирались в будние дни, в интервале 10-11 часов и доставлялись в течение 40 минут в лабораторию. Анализ проб воды осуществлялся в соответствие с действующими нормативными документами. Лаборатория имеет аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

За период наблюдений среднегодовые расходы воды Саратовского водохранилища в створе Жигулевской плотины изменялись в пределах 6187 - 8890 м3/с. Наибольшие расходы воды наблюдались в период весеннего половодья (апрель-июнь). Благоприятные условия для массового развития водорослей сложились в маловодном 2010 г, когда в августе наблюдался минимальный расход воды за весь период существования Саратовского водохранилища (1968-2010 гг.) и составил 2127 м3/с (табл.1).

Таблица 1 . Расходы воды Саратовского водохранилища в створе Жигулевской ГЭС, м3/с

|

Месяц |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

Январь |

5030 |

7140 |

4839 |

7394 |

5765 |

|

Февраль |

5180 |

9020 |

4883 |

6933 |

5658 |

|

Март |

4500 |

8730 |

4521 |

5519 |

5079 |

|

Апрель |

5120 |

18600 |

18413 |

12172 |

7946 |

|

Май |

14400 |

17300 |

15142 |

16319 |

17914 |

|

Июнь |

8690 |

10700 |

5988 |

6743 |

7346 |

|

Июль |

6000 |

6920 |

5745 |

6017 |

5258 |

|

Август |

5270 |

6260 |

6329 |

6266 |

2127 |

|

Сентябрь |

5370 |

6260 |

5670 |

5633 |

4356 |

|

Октябрь |

4950 |

5380 |

5566 |

5457 |

4245 |

|

Ноябрь |

5720 |

5110 |

5990 |

5129 |

4098 |

|

Декабрь |

7400 |

5280 |

8757 |

5798 |

4456 |

|

Среднее |

6470 |

8890 |

7654 |

7453 |

6187 |

Особый интерес представляет сравнение абиотических условий развития водорослей в различные по водности и температурному режиму годы: 2009 г. и 2010 г. (табл.2). В 2010 г. в период массового развития водорослей температура воды была выше в июне на 3,0°С, в июле на 2,5°С и в августе на 1,1°С по сравнению с 2009 г.

В августе 2010 г. концентрация растворенного кислорода (О2) снизилась до критического уровня и составила 4,8 мгО/дм3, а содержание органических веществ по БПК5 приблизилось к уровню ПДК и составило 1,93 мгО/дм3. Сезонные изменения pH составляли 7,2 – 9,2. Максимальные значения pH наблюдаются в период летней межени и в период массового развития водорослей.

В период массового развития водорослей (июнь-июль) наблюдается наибольшее содержание хлорофилла «а» в воде, при этом концентрация в 2010 г. существенно (в 3,2 раза!) больше, чем в 2009 г. (табл. 3). В 2009 г. наибольшие значения хлорофилла «а» наблюдалось в июне (2,67 мг/м3), хлорофилла «b» – в октябре (0,96 мг/м3), хлорофиллов «c» – в октябре (2,30 мг/м3). В 2010 г. наибольшие значения хлорофилла «а» наблюдались в июле (8,56 мг/м3), хлорофилла «b» – в декабре мг/м3).

(0,74 мг/м3), хлорофилла «c» – в августе (1,43

Таблица 2 . Характеристика качества воды Саратовского водохранилища в 2009-2010 гг.

|

2009 г. |

2010 г. |

||||||||

|

Дата |

Т, °С |

pH |

O 2 , мгО/дм3 |

БПК 5 , мгО/дм3 |

Дата |

Т, °С |

pH |

O 2 , мгО/дм3 |

БПК 5 , мгО/дм3 |

|

21.01 |

0,1 |

7,99 |

12,9 |

0,52 |

20.01 |

0,1 |

7,97 |

12,2 |

0,71 |

|

25.02 |

0,1 |

7,70 |

11,9 |

0,56 |

25.02 |

0,1 |

7,95 |

10,6 |

0,62 |

|

26.03 |

0,2 |

7,43 |

10,0 |

0,74 |

24.03 |

0,2 |

7,6 |

10,0 |

0,66 |

|

22.04 |

1,5 |

7,63 |

9,3 |

0,78 |

21.04 |

0,8 |

7,69 |

9,8 |

0,73 |

|

20.05 |

8,5 |

7,94 |

9,0 |

0,93 |

19.05 |

10,2 |

7,97 |

10,2 |

1,04 |

|

24.06 |

17,4 |

8,02 |

8,8 |

1,00 |

28.06 |

20,4 |

8,21 |

8,6 |

1,18 |

|

22.07 |

21,0 |

8,05 |

8,0 |

1,41 |

21.07 |

23,5 |

8,10 |

6,4 |

1,54 |

|

26.08 |

20,1 |

8,06 |

6,5 |

1,16 |

24.08 |

21,2 |

7,80 |

4,8 |

1,93 |

|

23.09 |

18,0 |

8,45 |

7,5 |

1,10 |

22.09 |

16,4 |

7,87 |

6,6 |

1,66 |

|

21.10 |

7,0 |

8,00 |

9,1 |

0,74 |

27.10 |

8,4 |

8,01 |

10,1 |

0,67 |

|

25.11 |

4,1 |

7,94 |

11,1 |

0,71 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

23.12 |

0,2 |

7,97 |

12,6 |

0,62 |

22.12 |

0,2 |

7,95 |

12,4 |

0,64 |

Примечание: «-» - пропуск наблюдений.

♦ 2006 г.

—■— 2007 г.

—*— 2008 г.

---X--- 2009 г.

—ж--2010 г.

месяцы

Таблица 3 . Содержание хлорофилла в воде Саратовского водохранилища, мг/ м3

|

Дата |

Хлорофилл «а» |

Хлорофилл «b» |

Хлорофилл «с» |

||||

|

2009 г. |

2010 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

21.01 |

20.01 |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

|

25.02 |

25.02 |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

|

26.03 |

24.03 |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

н/о |

|

22.04 |

21.04 |

1,04 |

н/о |

0,05 |

н/о |

0,21 |

н/о |

|

20.05 |

19.05 |

0,76 |

2,31 |

0,38 |

0,04 |

0,64 |

0,82 |

|

24.06 |

28.06 |

2,67 |

4,85 |

0,59 |

н/о |

1,00 |

1,09 |

|

22.07 |

21.07 |

1,02 |

8,56 |

0,56 |

н/о |

1,10 |

1,04 |

|

26.08 |

24.08 |

1,68 |

6,62 |

0,84 |

н/о |

1,54 |

1,43 |

|

23.09 |

22.09 |

0,69 |

3,24 |

0,18 |

0,15 |

0,44 |

1,03 |

|

21.10 |

27.10 |

0,75 |

1,60 |

0,96 |

0,60 |

2,30 |

1,27 |

|

25.11 |

25.11 |

0,30 |

- |

0,73 |

- |

1,11 |

- |

|

23.12 |

22.12 |

0,44 |

0,85 |

н/о |

0,74 |

0,02 |

1,25 |

Примечание: н/о – не обнаружено, «-» - отсутствие наблюдений.

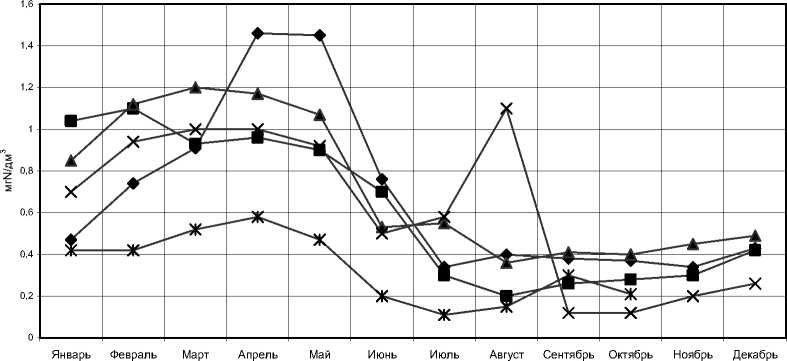

Рис. 3 . Сезонная изменчивость содержания нитратов в воде Саратовского водохранилища

Наблюдения в период 2006-2010гг. показали, что сезонная изменчивость свойственна всем биогенным веществам, но наиболее ярко она выражена у нитратов (рис. 3) и фосфатов (рис. 4). В течение года концентрация нитратов изменялась в

-

7 раз, а фосфатов – в 5 раз.

В период весеннего половодья и повышения температуры воды, наблюдается рост нитратов. Наибольшая концентрация наблюдается в апреле-мае и достигает 1,46-1,47 мгN/дм3. В течение летней межени концентрация нитратов снижается из-за массового развития водорослей до минимальных значений (0,12-0,34 мгN/дм3), а в зимний постепенно увеличивается до 0,80-1,10 мгN/дм3.

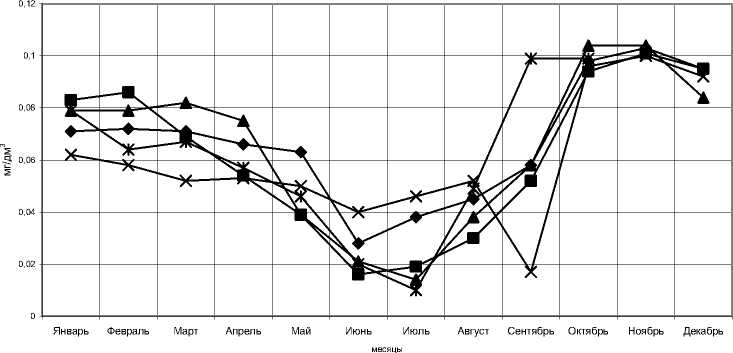

У фосфатов наибольшая концентрация наблюдается в период зимней межени и составляет 0,09 мгP/дм3. В летнюю межень концентрация фосфатов резко падает и в июле наблюдается минимальное значение 0,015 мгP/дм3. Это объясняется большим потреблением фосфора водорослями в период их массового развития. К концу осени концентрация фосфатов увеличивается, и максимум приходится на начало зимы, это происходит главным образом из-за понижения температуры и прекращения развития фитопланктона.

Таким образом, проведенные наблюдения в русловой части Саратовского водохранилища показывают, что в результате активного потребления фитопланктоном нитратов и фосфатов их концентрация в воде водохранилища в летний период резко снижается. При этом содержание фосфатов снижается до минимума, в то время как концентрация нитратов остается достаточно высокой. Можно предположить, что в пойменных частях водохранилища, где численность и биомасса водорослей намного больше, чем в русле, концентрация фосфатов будет практически равна нулю. Следовательно, содержание фосфатов в воде водохранилища является сдерживающим фактором развития водорослей.

♦ 2006 г.

—■—2007 г.

—*—2008 г.

—и---2009 г.

—ж---2010 г.

Рис. 4 . Сезонная изменчивость содержания фосфатов в воде Саратовского водохранилища

Исследованиями установлена тесная зависимость между содержанием хлорофилла «а» и концентрацией фосфатов в Саратовском водохранилище, что позволяет выдвинуть гипотезу о возможности регулирования процессом развития водорослей путем нормирования биогенной нагрузки на основе БПДК.

По данным наблюдений на стационарном пункте были рассчитаны бассейновые нормативы качества вод (БПДК) для Саратовского водохранилища по фосфатам и нитратам по предлагаемой [7] формуле:

БПДК i = С БПДКi = (Č i + σ i · t St / n1/2) - ∆č i , (1)

где Č i – средняя концентрация вещества в фоновом створе; t St – коэффициент Стьюдента; n – число данных; σ i - среднеквадратичное отклонение, ∆č i – антропогенная составляющая концентрации вещества.

Антропогенная составляющая концентрации вещества определяется по формуле:

∆č i = С СВi /Q, (2)

где С СВi – средняя концентрация сточных вод в бассейне; Q – годовой сток водохранилища.

С БПДКi является количественной характеристикой содержания веществ в воде водного объекта при наиболее неблагоприятных ситуациях, обусловленных естественными и антропогенными факторами формирования качества вод водного объекта. БПДК характеризует региональные гидрохимические особенности водного объекта и учитывает все виды антропогенного воздействия, находящиеся выше расчетного створа.

Расчеты по формуле (1) показали, что С БПДКi существенно отличаются от рыбохозяйственных ПДК (С ПДК ) [5]. По фосфатам С ПДК превышают С РНКВ в 2,85 раза, а по нитратам в - 23,33 раза.

Полученные БПДК для нитратов и фосфатов предлагается использовать в качестве критерия нормирования сброса сточных вод г. Тольятти. Сброс городских сточных вод осуществляется по 3м выпускам в Саратовское водохранилище. По данным государственной статистической отчетности по форме 2ТП-водхоз фактические расходы сточных вод г. Тольятти представлены в табл. 5.

Выпуск 1 – это хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды Автозаводского района г. Тольятти после биологических очистных сооружений (БОС) ОАО «АВТОВАЗ».

Выпуск 2 - это объединенные сточные воды Комсомольского и Центрального районов, включающие:

-

• хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды Комсомольского района после биологических очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот»;

-

• хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды Центрального района после биологических очистных сооружений ООО «Тольяттикаучук» (30%);

-

• неочищенные ливневые и промышленные сточные воды Центрального района.

Выпуск 3 - это хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды Центрального района после биологических очистных сооружений ООО «Тольяттикаучук» (70%).

Результаты химического анализа городских сточных вод по трем выпускам показывают, что наибольшие среднемесячные концентрации фосфатов в них составляют 2,10-3,97 мгР/дм3, а концентрации нитратов - 12,40-21,70 mfN/дм3 (табл. 6).

Таблица 4 . Сравнение бассейновых (СБПдК) и рыбохозяйственных (СПдК) нормативов

|

Показатель |

Размерность |

C i |

о |

АС; |

С БПДК; |

спдк; |

С ПДК; / С БПДК; |

|

Фосфаты (по Р) |

мгР/л |

0,06 |

0,01 |

0,0 |

0,07 |

0,2 |

2,85 |

|

Нитраты (по N) |

mfN/л |

0,30 |

0,09 |

0,0 |

0,39 |

9,1 |

23,33 |

Таблица 5. Расходы сточных вод г. Тольятти по трем выпускам

|

Наименование расхода |

Единица измерения |

Выпуск 1 |

Выпуск 2 |

Выпуск 3 |

|

Часовой |

м3/час |

11 953,2 |

7 641,0 |

2 610,5 |

|

Суточный |

м3/сут. |

286 875,6 |

183 383,6 |

62 652,9 |

|

Годовой |

тыс. м3/год |

104 709,6 |

66 935,0 |

22 868,3 |

Таблица 6. Наибольшие среднемесячные концентрации веществ в сточной воде (ССВi)

|

Показатель |

Единица измерения |

Выпуск 1 |

Выпуск 2 |

Выпуск 3 |

Среднее значение |

|

Фосфаты (по Р) |

мгР/л |

2,92 |

2,10 |

3,97 |

3,00 |

|

Нитраты (по N) |

mfN/л |

12,40 |

14,10 |

21,70 |

16,07 |

Учитывая объем сточных вод и концентрацию в них указанных веществ, можно предположить, что антропогенная составляющая в формировании качества водных ресурсов соизмерима с природной составляющей для веществ двойного генезиса (в данном случае речь идет о нитратах и фосфатах).

В настоящее время расчет норматива допустимого сброса (НДС) определяются по формуле [2]:

НДС ; = q * С дс, , (3)

где q - расчетный расход сточных вод; СДС , - допустимая концентрация i-го вещества, которая может быть допущена в сточных водах.

Величина С дС; определяется следующим образом:

С дс; = N * (С пдк; - С фон, ) + С фон, , (4)

где N - кратность общего разбавления сточных вод в водном объекте; С ПдК - предельно допустимая концентрация i-го вещества для водных объектов рыбохозяйственного назначения; СФОН; - фоновая концентрация i-го вещества [6].

На наш взгляд, для улучшения экологического состояния водохранилищ и ограничения массового развития сине-зеленных водорослей целесообразно в формуле (4) заменить СПдК на СБПдК;. Целесообразность подобной замены обусловлена тем, что негативное влияние нитратов и фосфатов на экологическое состояние и качество вод начинается сказываться при более низких концентрациях, чем рабохозяйственные ПДК [4]. Данная замена позволит при нормировании сброса веществ двойного генезиса учесть бассейновые особенности формирования качества вод водохранилищ и ограничить сброс азота и фосфора в водохранилища.

В качестве примера, нами представлен сравнительный расчет СДС, с учетом СПДК, (действующая методика) и с учетом СБПДК, (новая методика [7]) применительно к сточным водам г. Тольятти, поступающим в Саратовское водохранилище (табл. 7). В связи с тем, что по действующей методике рекомендуется не учитывать аддитивное действие веществ (за исключением вещества 1-го и 2-го классов опасности) расчеты по действующей методике выполнены по двум вариантам: с учетом (вариант 1) и без учета (вариант 2) аддитивного действия веществ. Отметит, что аддитивное действие веществ до сих пор не получило необходимого теоретического обоснования.

В новой методике аддитивное действие не распространяется на вещества двойного генезиса, однако оговаривается, что не подлежат нормированию сточные воды, обладающие токсичностью, пока не будет проведена детальная идентификация качества сточных вод. Из таблицы видно, что нормирование на основе ПДК фосфатов и нитратов по действующей методике без учета аддитивного действия веществ (вариант 2) вызывает обоснованную тревогу. Но даже с учетом аддитивного действия допустимая концентрация в сточных водах (СДС) получается слишком высокой (вариант 2). Поэтому совершенно недопустимо в рамках действующей методики отказываться от учета аддитивного действия веществ. Таким образом, при нормировании по действующей методике водопользователям разрешается практически неограниченно сбрасывать фосфаты и нитраты в водохранилища, что активизирует процессы антропогенного эвтрофирования и ухудшает качество воды.

Таблица 7. Результаты расчетов по действующей и новой методикам

|

Наименование вещества |

С СВi |

Действующая методика |

Новая методика |

|||||

|

ПДК i |

С ФОНi |

С ДСi вариант 1 |

С ДСi вариант 2 |

БПДК i |

Č i |

С ПДСi |

||

|

Фосфаты (по P) |

3,00 |

0,200 |

0,070 |

1,56 |

1,56 |

0,07 |

0,06 |

0,17 |

|

Нитраты (по N) |

16,07 |

9,1 |

0,25 |

5,08 |

101,4 |

0,25 |

0,20 |

0,77 |

Примечание: ССВi - концентрация сточных вод.

Проведенный анализ показывает, что для восстановления экологического состояния водных объектов и улучшения качества водных ресурсов есть только один выход – снижение фосфатной и нитратной нагрузки на Саратовское водохранилище, что позволит ограничить массовое развитие водорослей и уменьшить негативные последствия, связанные с «цветением» воды и ухудшением ее качества.

Список литературы Опыт экологического нормирования биогеной нагрузки на примере Саратовского водохранилища

- Абакумов В.А. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. Гидрометеоиздат. СПб. 1992. 318 с.

- Методика расчета нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. Утверждена приказом МПР от 17.12.2007 № 333.

- Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Утверждены приказом МПР России от 12.12.2007 г. № 328.

- Мосияш С.С., Котляр С.Г., Мосияш С.А. Экосистемный подход к определению предельно допустимой концентрации минеральных форм азота в мезотрофном водоеме//Тез. докл. Международ. конф. «Экологические проблемы крупных рек -3», Тольятти, 2003. С 146.

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М.: ВНИВО, 1999. 304 с.

- РД 52.24.622-2001 Методические указания «Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков». Л.: Гидрометеоиздат, 2002.

- Селезнева А.В. Экологическое нормирование антропогенной нагрузки на водные объекты. Самара, 2007. 107 с.

- «Цветение» воды. Киев: Изд-во «Наукова Думка», 1968. 384 с.