Опыт экологического обоснования водохозяйственных мероприятий на примере расчистки и спрямления русла реки Алей

Автор: Губарев М.С., Резников В.Ф., Рыбкина И.Д.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Трансформация природной среды

Статья в выпуске: 1 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщен опыт предпроектного экологического обоснования и оценки воздействия на компоненты окружающей среды при проведении водохозяйственных работ по расчистке и спрямлению русла реки Алей на трех участках в границах Третьяковского района Алтайского края. Представлены техникоэкономические показатели проекта расчистки и спрямления русла, описаны особенности технологического процесса выполняемых работ. Проанализированы предполагаемые воздействия на такие природные компоненты, как воздух, вода, почвы и геологическая среда, растительный и животный мир. Подробно с оценкой предполагаемого ущерба выполнены расчеты образования отходов и шумового загрязнения, а также вреда водным биологическим ресурсам в период выполнения работ. Предложены компенсационные природоохранные мероприятия. Сделаны выводы о соответствии намечаемых работ экологическим требованиям.

Проектирование водохозяйственных мероприятий, оценка ущерба, водные биологические ресурсы, шумовое загрязнение, образование отходов

Короткий адрес: https://sciup.org/147250861

IDR: 147250861 | УДК: 556.18 : 626.812 | DOI: 10.17072/2410-8553-2025-1-41-56

Текст научной статьи Опыт экологического обоснования водохозяйственных мероприятий на примере расчистки и спрямления русла реки Алей

fWt

Водохозяйственные мероприятия на территории Российской Федерации проводят территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов (Ро-сводресурсов). Подобные мероприятия составляют основную часть программных работ, запланированных Проектами Схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) отдельных речных бассейнов [15], и находятся в зоне ответственности бассейновых водных управлений; выполняются за счет средств федерального и регионального бюджетов; в обязательном порядке предполагают пред-проектное научное обоснование и собственно этап проектирования.

Целями проведения водохозяйственных мероприятий являются снижение негативного воздействия природных вод и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с затоплением и подтоплением территорий, возможным весенним образованием ледовых заторов, дружным снеготаянием, береговой абразией водохранилищ и естественных водоемов, а также другими опасными гидрологическими явлениями и процессами. Проведение плановых водохозяйственных мероприятий направлено, с одной стороны, на обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, с другой стороны, на поддержание экологической ситуации в удовлетворительном состоянии.

Вместе с тем, в последние годы участились случаи выполнения намечаемых водохозяйственных работ за счет средств собственников и частных инвесторов, которые выделяют финансирование для получения предполагаемого экономического и экологического эффекта. Такие мероприятия могут выполняться на условиях софинансирования. Частные инвесторы стараются экономить вкладываемые финансовые ресурсы и зачастую пытаются обойти выполнение обязательных процедур проектирования, в частности предпроектное экологическое обоснование. Однако это не снимает ответственности с инвесторов за результат выполняемых работ, в связи с чем, научное обоснование и проектирование являются важным неотъемлемым этапом, составляя также предмет государственной экологической экспертизы.

В данной статье на примере длительно освоенного речного бассейна р. Алей подробно изложены вопросы экологического обоснования предпроектных решений по расчистке и спрямлению русла водотока. В результате реализации водохозяйственных мероприятий будут достигнуты и решены следующие водохозяйственные и природоохранные задачи: увеличение пропуск- ной способности русла реки и снижение негативных последствий паводковых ситуаций; оценка и экологическое обоснование предполагаемого антропогенного воздействия на экосистему реки и прилегающую территорию на примере трех участков в пределах Третьяковского района Алтайского края; разработка компенсационных природоохранных мероприятий.

Опыт представленного экологического обоснования водохозяйственных мероприятий и оценки воздействия на отдельные природные компоненты в ходе практической реализации намеченных работ может быть полезен для специалистов экологов, практиков водохозяйственной деятельности, недро- и водопользователей.

Материалы и методы

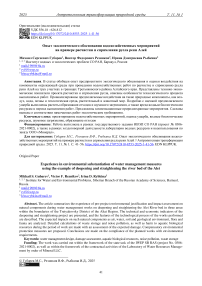

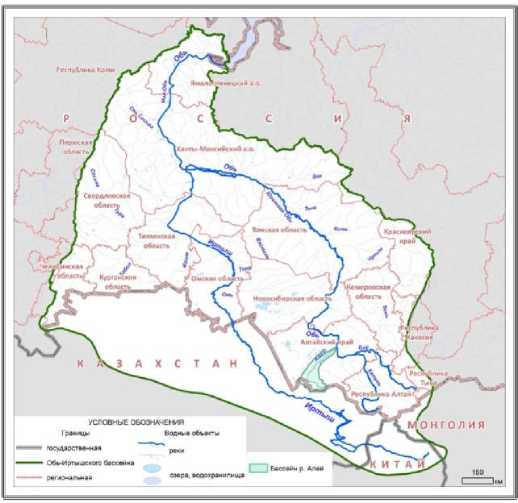

Река Алей – левый приток р. Оби, имеет общую длину 858 км и площадь водосборного бассейна 21 100 км2 (рис. 1 / fig. 1). Река берет свое начало в отрогах Тигирецкого хребта на высоте 810 м, за исток принято считать р. Восточный Алей [22], далее протекает по отрогам Колыванского хребта, в среднем и нижнем течении выходит на равнинные участки – Алейскую степь и Приобское плато, затем впадает в р. Обь в 60 км выше г. Барнаула. Среднегодовой расход в створе г. Алейска составляет 39,7 м3/с, величина среднемноголетнего годового стока – около 1,9 км3. Две трети речного стока формируется в верхнем течении реки. В маловодные годы объем стока сокращается более чем в три раза – до 600 млн м3/год [2-4].

Река относится к высшей категории водных объектов рыбохозяйственного значения. Сток реки зарегулирован гидротехническими сооружениями как на самой р. Алей (Гилевский гидроузел), так и подпорной плотиной на ее притоке р. Каменка.

По характеру долины, русла и падению реки ее можно разделить на три участка: верхнее течение (от истока до плотины Гилевского гидроузла протяженностью 133 км и средним уклоном 0,0034 ° ); среднее течение – от Гилевского водохранилища до р. Поспелихи протяженностью 362 км и средним уклоном 0,00032 ° ; нижнее течение – от впадения р. Поспелихи до устья протяженностью более 360 км и средним уклоном 0,0001 ° [6].

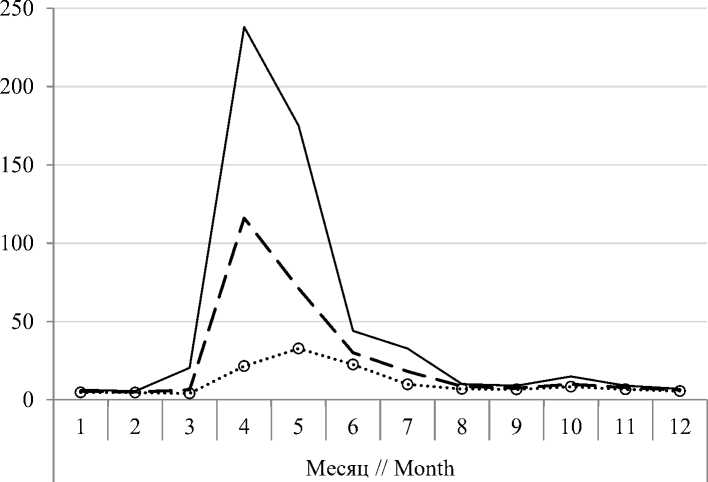

По характеру водного режима Алей – река с весенне-летним половодьем и паводками в летне-осенний период. Для естественного гидрологического режима Алея характерно: высокое (до 5-7 м) продолжительное весеннее половодье (апрель-июнь) и низкие (0,2-1,0 м) редкие дождевые паводки в теплое время года; летне-осенняя и зимняя межень с низким уровнем воды.

Рис. 1. Бассейн реки Алей (б ) в бассейновой системе Оби и Иртыша (а) [18] Fig. 1. Alei River basin (б) in the Ob and Irtysh basin system (а) [18]

б

Гидрограф годового стока имеет сложную гребенчатую форму, с острыми пиками подъёмов и спадов водности реки, особенно на волне половодья. В периоды межени острота форм гидрографа уменьшается, но общая тенденция сохраняется, отражая характер поступления воды с водосбора.

Начало половодья приходится в среднем на начало апреля (крайние сроки: середина марта – вторая декада апреля), окончание – на конец мая – середину июня.

Основным источником питания в годовом стоке реки являются атмосферные осадки. Грунтовое питание (ключи, родники) обеспечивает р. Алей в меженный период года; оно составляет от 20 до 30% годового стока реки.

Максимальная водность в реке наблюдается чаще всего в конце апреля или в начале мая. Величина максимальных расходов воды в реке на рассматриваемом участке (с. Староалейское) в эти периоды колеблется от 20 до 240 м3/с.

Половодье проходит, как правило, двумя основными и рядом второстепенных волн. Степень расчлененности гидрографа половодья, отражающая режим поступления талой воды в реку с водосбора, зависит в основном от характера весны.

После прохождения половодья на реке, на 3–4 месяца (с июля по октябрь) устанавливается летне-осенняя межень. Межень довольно устойчивая, прерывается редкими дождевыми паводками.

Уровенный режим р. Алей в общих чертах согласуется с режимом речного стока; исключение составляют переходные периоды – установление ледостава и вскрытие реки ото льда. Высокие уровни устанавливаются в конце весеннего ледохода или в первые, после очищения реки ото льда, дни. Интенсивность подъема и спада паводочных уровней воды составляет в среднем 0,8–1,6 м в сутки, достигая в некоторые сезоны до 2,5 м в сутки. Продолжительность стояния высоких уровней воды на пике паводков составляет 1–3 дня, редко до 5-6 суток.

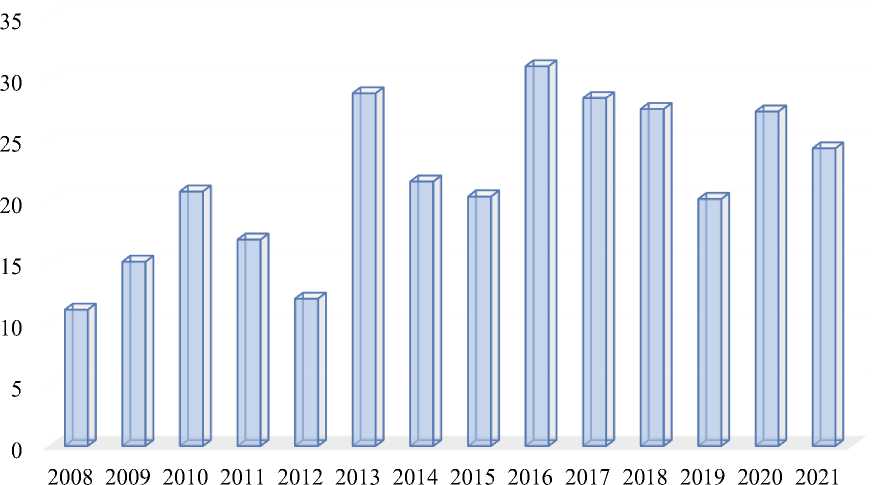

Расчётные гидрологические характеристики, необходимые для обоснования проекта расчистки и регулирования русла для прохождения воды в паводочный период на р. Алей у села Староалейское Третьяковского района Алтайского края, приведены на рис. 2, 3 / fig. 2, 3 по данным Автоматизированной информационной системы государственного мониторинга водных объектов Росводресурсов [1].

На реке отмечено полное или частичное затопление поймы за счет высокого стока и подъема уровня воды от заторов льда. Устойчивый ледостав отмечается с середины ноября по начало апреля. По мере зарегулирования, особенно после строительства Гилевского водохранилища (1981), на всем протяжении реки (исключая верховья) произошли срезка максимальных уровней воды и уменьшение сроков половодья, сокращение частоты, площади и времени затопления поймы, усиление деформации русла, увеличение летне-осенних и зимних уровней воды (рис. 2 / fig. 2). В результате ухудшения режима затопления поймы идет ее остепне-ние и засоление.

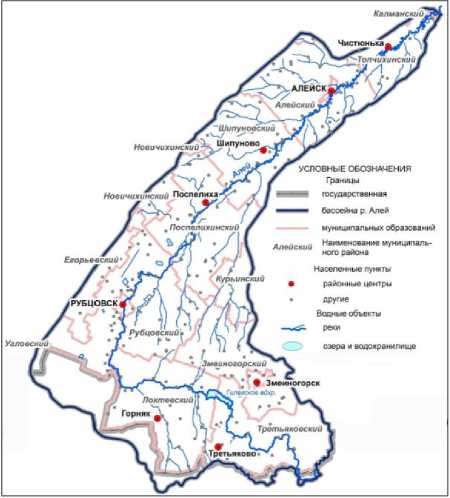

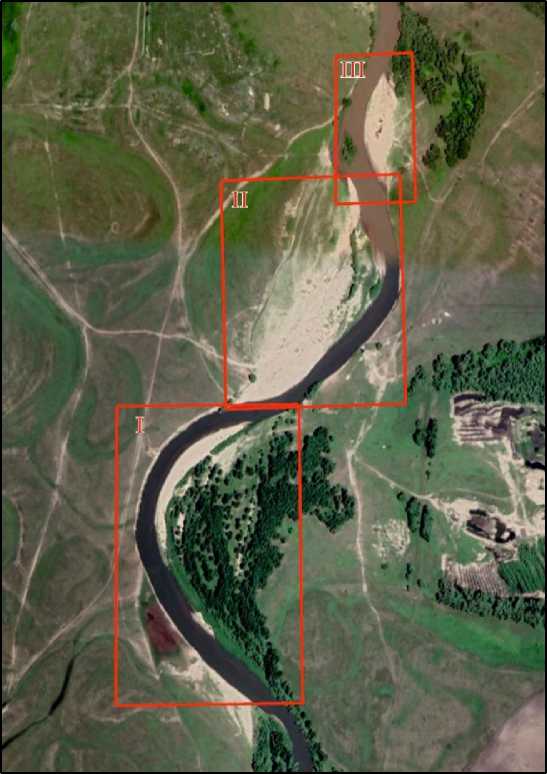

Непосредственно в районе предполагаемых работ русло реки сильноизвилистое, преимущественно свободно меандрирующее, средний уклон реки на этом участке составляет 0,265 ° . Встречаются острова, осередки (рис. 4 / fig. 4).

Река в верхней части имеет горный характер; русло с развитыми аллювиальными формами, плёсами и галечными перекатами. Ширина русла 10-15 м. Ниже с. Новоалейское и до выхода с гор река по характеру течения полугорная, с неширокой плоской поймой. Русловые отложения галечно-песчаные, а на нижнем участке течения – песчаные. Река меандрирует, образуя вынужденные и адаптированные излучины.

Средний // Medium

Наибольший

// Largest

...о--- Наименьший // Smallest

Рис. 2. Динамика расходов воды в реке Алей – с. Староалейское за 2021 год, м3/с Fig. 2. Dynamics of water discharge in the Alei River – Staroaleyskoye village for 2021, m3/sec

Рис. 3. Средний годовой расход воды за 2008-2021 гг. р. Алей – с. Староалейское, м3/с Fig. 3. Average annual water discharge for 2008-2021 Alei River – Staroaleyskoye village, m3/sec

Русловой процесс характеризуется ежегодными переформированиями, направленность и глубина которых зависит от водности и продолжительности конкретного текущего половодья. Руслообразующие наносы представлены в основном песчано-галечниковым материалом. Берега местами обрывистые, деформирующиеся, высотой до 5 м, сложены суглинками.

Дно песчано-галечниковое. Средние скорости течения воды 0,5-0,7 м/с. Долина реки открытая, пойма небольшая. Склоны долины местами обрывистые, в основном выположенные, слабовыраженные. Пойма двухсторонняя, преимущественно сухая, кустарниково-луговая. Прирусловая часть местами повышена и не затопляется.

Рис. 4. Общий вид участков производства предполагаемых работ на р. Алей [16] Fig. 4. General view of the proposed work sites on the Alei River [16]

Работы по расчистке дна и спрямлению русла реки не выходят за пределы притеррасовой поймы. Преобладающая ширина реки здесь в межень составляет 2040 м. Средняя скорость размыва берегов достигает 0,51,0 м за сезон. Размывы берегов в основном приводят к потерям площадей сельскохозяйственных земель. Интенсивные процессы переформирования речного русла и поймы р. Алей у села Староалейское происходят в периоды прохождения максимального стока – весенне-летнего половодья или дождевых паводков. Размыв берегов реки осуществляется во время подъёма и спада паводочных волн, а также при уровнях высокой межени. Подъем уровней во время весеннего половодья на участке у с. Староалейское превышает 3,0 м. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ [5], ширина водоохранной зоны составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 30 м.

При разработке проектной документации рассмотрено два предварительных варианта расчистки и спрямления русла реки – расчистка земснарядом и вариант с использованием землеройной (сухоройной) техники. Признано, что первый вариант является технологически не целесообразным и экономически не выгодным. В этой связи второй вариант применён для дальнейшего проектирования работ.

Мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов и водотоков являются структурным элементом отраслевого классификатора основных и дополнительных работ [11], проводимых территориальными органами Росводресурсов на водных объектах регионов. Важно, что после проведения работ по расчистке и спрямлению русла реки глубины должны остаться прежними на всех участках общей протяженностью 1,499 км.

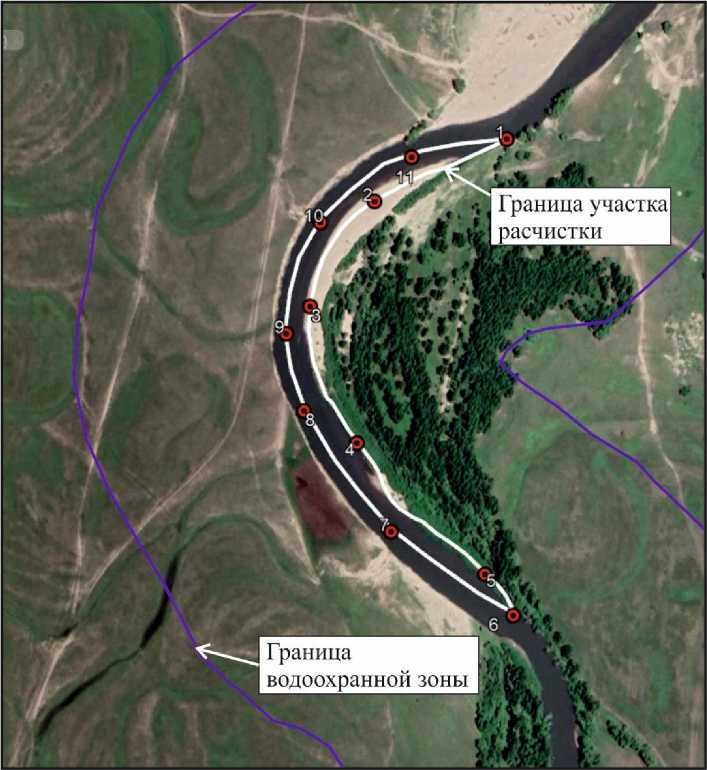

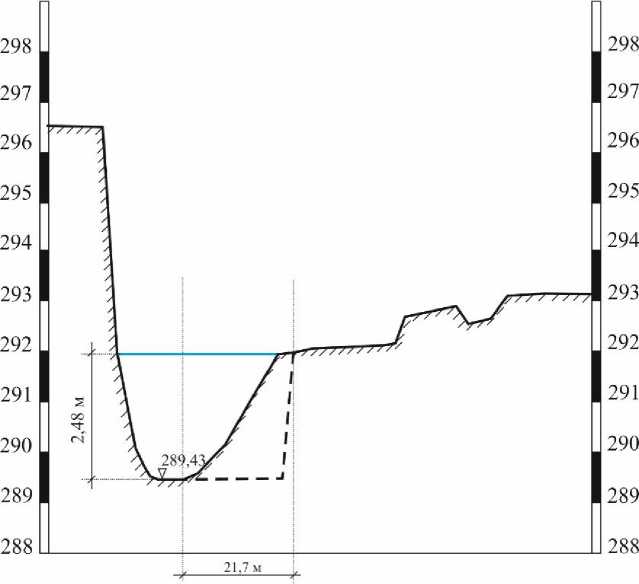

В этой связи произведен расчет объемов вынимаемого грунта с привязкой на месте по географическим координатам (рис. 5 / fig. 5) и согласно построенным профилям поперечного сечения реки (рис. 6 / fig. 6). Выемка грунта по типам аллювиальных отложений с разными гранулометрическими характеристиками и разбивкой по видам механизированных разработок приведена в табл. 1 / tabl. 1 по ГЭСН-2001-01 [9].

Поскольку при выполнении проектных работ по расчистке и спрямлению русла реки возможны проявления негативного воздействия на окружающую среду, выполнены также оценки влияния на отдельные природные компоненты – атмосферный воздух, недра и геологическую среду, поверхностные и подземные воды, почвы и земельные ресурса, растительность и животный мир, водные биологические ресурсы.

Рис. 5. Расположение участка предполагаемых работ № I

Fig. 5. Location of the proposed works site No. I

Рис. 6. Поперечный профиль высот на участке № I Fig. 6. Transverse elevation profile at works site No. I

Таблица 1

Характеристика грунтов по трудности разработки [9]

Table 1

Characteristics of soils by complexity of excavation [9]

|

Наименование грунтов // Name of subsoils |

Распределение грунтов по трудности разработки // Distribution of soils by complexity of excavation |

||

|

Механизированные разработки // Mechanised excavations |

вручную // manually |

||

|

одноковшовый экскаватор // single-bucket excavator |

бульдозер // bulldozer |

||

|

Песок средней крупности // Medium samd |

2 |

2 |

2 |

|

Галечниковый грунт // Pebble subsoil |

1 |

2 |

2 |

Наиболее подробно представлены результаты оценки шумового загрязнения по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [19], водным биологическим ресурсам согласно «Методике определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния» (утв. Приказом Росрыболовства от 06.05.2020 № 238 – далее Методика 238) [12], а также разработаны мероприятия по снижению этих воздействий. Используемые методики для оценки воздействия на окружающую среду являются стандартными и нормативно утвержденными документами, в этой связи их обсуждение не имеет смысла.

Результаты и их обсуждение

Антропогенное воздействие в период выполняемых работ будет сопряжено с производством земляных работ (как в русле реки, так и на пойме), инженерной и санитарной подготовкой площадок строительства, сведением древесно-кустарниковой растительности. Так, на всех трёх участках площадь проведения культуртехнических работ составит 0,17 га. Работы будут выполняться в пределах земельного участка с кадастровым номером 22:50:060001:891,

Технико-экономические показатели проекта проведения работ

имеющего сельскохозяйственное назначение. Расчетные объёмы вынимаемого грунта и другие техникоэкономические показатели проекта проведения работ представлены в табл. 2 / tabl. 2.

Использование утвержденных методик и накопленного опыта при проведении подобных работ позволяет оценить изменения существующих параметров окружающей среды, провести сопоставление с соответствующими нормативными требованиями обеспечения качества окружающей среды и экологической безопасности.

Анализ проведенной оценки воздействия показал, что ожидаемые негативные эффекты для окружающей среды будут относительно небольшими и будут иметь в основном единовременный характер.

Участки русла реки, подлежащее расчистке, расположены на землях водного фонда. Временному отводу на период производства работ подлежит 4,517 га, в том числе для расчистки русла – 2,67 га, стройплощадки – 0,06 га, временной карты (площадки) для складирования вынимаемых отложений из реки – 1,2 га, полосы отвода – 0,587 га. Здесь и далее площади определялись по космическим снимкам, исходя из контуров природных объектов и их особенностей в пределах береговой линии водотока.

Проводимые строительные работы могут привести к изменению свойств грунтов, обусловленному рыхлением и разрушением их при расчистке русла реки, уплотнением в результате движения техники. Однако это не приведет к существенному нарушению равновесия экосистемы. Проводимые работы также не окажут отрицательного влияния на компоненты геологической среды.

Таблица 2

Table 2

Technical and economic indicators of the work project

|

№ п/п |

Наименование показателей // Name of indicators |

Ед. изм. // Unit. |

Количество // Quantity |

|

Технические характеристики // Technical characteristics |

|||

|

1 |

Протяженность участков расчистки и спрямления, всего // Length of clearing area, total |

км // km |

1,499 |

|

- участок // works site № I |

км // km |

0,684 |

|

|

- участок // works site № II |

км // km |

0,544 |

|

|

- участок // works site № III |

км // km |

0,271 |

|

|

2 |

Средняя ширина участка // Average works site width |

||

|

- участок // works site № I |

м // m |

22,0 |

|

|

- участок // works site № II |

м // m |

14,3 |

|

|

- участок // works site № III |

м // m |

14,1 |

|

|

3 |

Площадь расчистки, всего // Clearing area, total |

га // ha |

2,67 |

|

- участок // works site № I |

га // ha |

1,51 |

|

|

- участок // works site № II |

га // ha |

0,78 |

|

|

- участок // works site № III |

га // ha |

0,38 |

|

|

№ п/п |

Наименование показателей // Name of indicators |

Ед. изм. // Unit. |

Количество // Quantity |

|

4 |

Расчищаемый объем грунта, всего // Total subsoil volume to be cleared, total

|

тыс. м3 // th. m3 тыс. м3 // th. m3 тыс. м3 // th. m3 тыс. м3 // th. m3 |

23,67 16,43 2,56 4,68 |

|

5 |

Полоса отвода, всего // Right-of-way, total, в том числе покрытая растительностью // including covered vegetation |

тыс. м2 // th. m2 тыс. м2 // th. m2 |

5,87 1,66 |

|

6 |

Растительный грунт // Vegetative subsoil |

тыс. м3 // th. m3 |

1,426 |

|

7 |

Площадь проведения культуртехнических работ, всего // Area of cultural and technical works, total, в том числе в полосе отвода // including in the right-of-way |

га // ha га // ha |

1,43 0,17 |

|

Стоимость и продолжительность работ по расчистке // Cost and duration of clearing works |

|||

|

9 |

Стоимость работ в ценах 2023 г. // Cost of works in 2023 prices |

тыс. руб. // th. rub. |

930,34 |

|

10 |

Продолжительность работ, расчетная // Duration of works, estimated |

мес. // mon. |

11 |

|

11 |

Максимальная численность работающих // Maximum number of employees |

чел. // pers. |

10 |

Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем ведении строительных работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей территории отходами и горюче-смазочными веществами. При строгом соблюдении организации проведения работ это воздействие ожидается незначительным. После завершения работ земли не будут подвергнуты нарушению, затоплению, подтоплению или иссушению. Нарушений поверхностного стока и гидрогеологических условий территории не будет. Следует ожидать изменения гумусного состояния почв территорий, отведенных во временное пользование. Однако площадь таких территорий незначительна. Остаточные эффекты и последствия воздействия на почвы можно характеризовать как умеренные, интенсивность которых снижается при строгом соблюдении природоохранных мероприятий, направленных на рациональное использование почвенного слоя.

Для восстановления нарушенных земель, в том числе представленных во временное пользование, предлагается провести их рекультивацию в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [7] и ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [8].

Общий объём срезаемого почвенно-растительного грунта составит 1,426 тыс. м3. По окончании строительных работ растительный грунт возвращается на место.

Движение строительной техники будет происходить с использованием существующей сети грунтовых дорог, что не приведет к нарушению поверхностного слоя земли и не нарушит его плодородия. Мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка решены путем посадки растительного грунта под естественное задернование.

С целью предотвращения попадания нефтепродуктов на почвенный покров заправка строительной техники предусмотрена на АЗС ближайшего населенного пункта. Загрязнение почвы жидкими или твердыми веществами может произойти только в результате нештатных (аварийных) ситуаций, связанных с нарушением технологического регламента или с несанкцио- нированными действиями персонала, что возможно исключить при должной организации работ.

Общий объем срезаемой кустарниковой растительности составит около 90 м3. Сведение древесно-кустарниковой растительности будет носить локальный характер, что значительно не повлияет в целом на состояние растительного покрова. При этом ценных пород деревьев на участках нет. В составе флоры и фауны территории строительства видов растений, внесенных в Красные книги РФ и Алтайского края, нет.

С учетом планируемой рекультивации земель и восстановления растительного покрова, значительного ущерба растительному и животному миру территории в производства работ нанесено не будет. Проектируемые работы предполагается вести в русле реки и на узком участке низкой поймы. Животный мир представлен в единичных экземплярах, толерантных к человеку. Наличие всех этих животных указывает на относительно слабую степень трансформации системы и ее способность к саморегуляции и воспроизводству. Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться во время проведения работ по строительству через фактор беспокойства, так как это связано с концентрацией на определенной площади людей, различных машин и механизмов. Учитывая, что объект работ находится рядом с населенным пунктом, можно ожидать, что воздействие на животный мир будет незначительным.

Инженерно-строительные работы приведут к определенному изменению ландшафтов в районе производства работ, однако они будут иметь узколинейный характер и не принесут существенного вреда окружающей среде.

Наибольшее воздействие в период работ может быть оказано тремя видами факторов – образование отходов, шумовое воздействие и причинение вреда водным биологическим ресурсам.

Перечень отходов, образующихся при производстве работ, их количество, класс опасности в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов [21], места размещения приведены в табл. 3 / tabl. 3. Количество образованных отходов определяется на основе нормативов образования отходов исходя из удельных отраслевых норм или расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический метод) [13, 20].

Таблица 3

Прогнозное количество отходов, образующихся в период проведения работ

Table 3

Projected amount of waste generated during the works period

|

Наименование отхода // Name of waste |

Класс опасности // Hazard class |

Кол-во, т/год // Quantity, t/year |

Размещение отходов // Waste emplacement |

|

Отходы сучьев, ветвей вершинок от лесоразработок // Waste twigs, branches of tops from forestry operations |

5 |

5,33 |

Рекомендуется передавать для переработки как вторичное сырье // It is recommended to transfer for recycling as a secondary raw material |

|

Отходы корчевания пней // Waste from stump grubbing |

5 |

5,54 |

|

|

Растительные отходы при кошении травы неопасные // Vegetative waste from grass cutting non-hazardous |

5 |

0,3 |

|

|

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) // Unsorted (excluding bulky) rubbish from the household premises of organisations |

4 |

0,24 |

В объекты размещения отходов, определенные органов власти муниципального образования (полигон твердых коммунальных отходов) // To waste disposal facilities determined by municipal authorities (solid municipal waste landfill) |

|

Жидкие отходы накопительных баков мобильных туалетных кабин // Liquid waste from storage tanks of mobile toilet cubicles |

4 |

3,54 |

Места, определенные органами местного самоуправления // Locations determined by local authorities |

|

Итого // Total: |

14,95 |

Таким образом, при выполнении работ будут образовываться малоопасные (IV класс) и практически не опасные (V класс) отходы, степень вредного воздействия которых низкая и очень низкая.

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [18] для непостоянного шума нормируемыми параметрами являются эквивалентный (La) и максимальный (La мaкс ) уровни звука.

Источниками шума в период проведения работ является автотранспорт и дорожно-строительная техника. Всего на этапе строительства может одновременно присутствовать четыре источника, эквивалентный уровень шума каждого из которых ориентировочно составляет 80 дБА.

Принимая во внимание близость расположения источников друг к другу, суммарный уровень шума в каждой точке участка строительства определен по формуле:

n

L max = 10-lg( ^ 100,1 L ), [ДБА], i=1

где L – уровень шума i-гo источника, дБА.

Акустическое воздействие является локальным и непродолжительным. Ближайший населенный пункт – с. Староалейское – расположен в 650 м от ближайшего к нему третьего участка работ.

Уровень звука, создаваемый трактором в расчетной точке на территории жилой застройки, можно определить по формуле:

La = Lpa - 10 X lgO - Aar + Lomp - Lca, [дБА], где:

L pa – эквивалентный уровень звуковой мощности источника шума. Для бульдозера L pa = 86 дБА;

О – пространственный угол, в который излучается шум, О = 2×π;

r – расстояние от источника шума до расчетной точки, r = 650 м;

А аr – поправка на поглощение звука в воздухе, A ar = 20 lg r;

L отр – повышение уровня звукового давления вследствие отражения звука от ближайших поверхностей, L отр = 0;

L сa – дополнительное снижение уровня звука элементами окружающей природной среды, L ca =0.

La = 86 - 10x lg(2 x 3,14)- 20lg650 + 0 — 0 = 22 дБА

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, допустимое значение уровня звука для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам (п. 14 табл. 5.35) составляет: L a =55 дБА (с 7 до 23 часов), допустимое значение уровня звука в жилых помещениях домов с 7 до 23 часов (п. 14 табл. 5.35) составляет L a = 40 дБА.

В проекте для снижения уровня шума предусматриваются следующие мероприятия:

-

- применение рациональной технологии ведения работ, предусматривающей сокращение продолжительности одновременной работы нескольких (не более двух) строительных механизмов и транспортных машин;

-

- запрет работы в вечерние и ночные часы;

-

- для звукоизоляции двигателей машин и механизмов применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями из резины и т.п.

В этом случае выполненные расчеты уровня шума по утвержденным методикам показывают, что эквивалентный уровень звуковой мощности источника шума в жилой застройке оценивается в пределах допустимого.

Основной природный компонент, которому может быть нанесен значительный ущерб, – это водные биологические ресурсы. Ихтиофауна р. Алей представлена такими видами рыб, как таймень, щука, окунь, ёрш, плотва, язь, серебряный карась, сибирский пескарь, гольян речной, налим обыкновенный, линь, карп. Таймень, внесен в Красную книгу Алтайского края [10].

Согласно «Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» [16], р. Алей имеет статус объекта рыбохозяйственного значения Алтайского края высшей категории. Исходя из вышеуказанного документа, зимовальные ямы на рассматриваемой территории трех участков отсутствуют.

В соответствии с п. 5 «Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния» [12], последствия негативного воздействия намечаемой деятельности на состояние водных биоресурсов определяются следующими его компонентами:

-

- гибель водных биоресурсов (за исключением кормовых организмов);

-

- потеря прироста водных биоресурсов в результате гибели кормовых организмов (фитопланктона, зоопланктона, кормового зообентоса), обеспечивающих прирост и жизнедеятельность водных биоресурсов;

-

- ухудшение условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов (утрата мест нереста и размножения, зимовки, нагула, нарушение путей миграции, ухудшение гидрологического режима водного объекта).

При проведении планируемых работ негативное воздействие на водные биоресурсы характеризуется:

-

- снижением биомассы и продукции кормовых организмов в русле при возникновении дополнительной мутности и прямого разрушения донных биотопов;

-

- ухудшением условий использования кормовых организмов при возникновении механических помех и возникновения стресса у рыб (производственные шумы, временные преграды в водотоках);

-

- нарушением условий нагула молоди рыб вследствие нарушения путей миграции на нерестилища и места зимовки, нагула (непосредственно в зоне антропогенного влияния и в верхних участках течения водотоков).

Негативное воздействие на водные биологические ресурсы может произойти в результате:

-

- работ по расчистке русла реки, которое производится путем извлечения донных отложений (намытых песчаных–галечниковых кос) экскаватором. В соответствии с этим способом производства работ, изменяется только донный участок русла, на котором производится расчистка;

-

- организации карты (кавальеры) для временного хранения поднятого донного грунта и технологического проезда к участку.

Согласно п. 11 Методики 238 [12] для исчисления размера возможного вреда, причиненного водным биоресурсам, разработки мероприятий по устранению по- следствий негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, учитывалась степень и характер негативного воздействия планируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания, которые определены:

-

а) по продолжительности воздействия как временные (планируемые работы по дноуглублению проводятся последовательно на каждом участке, чистая продолжительность работ составляет 7,0 месяцев с возможностью последующего восстановления водных биоресурсов);

-

б) по кратности воздействия как единовременные (разовые);

-

в) по площади воздействия как локальные;

-

г) по интенсивности воздействия: как частичная потеря компонентов водных биоресурсов;

-

д) по фактору воздействия как прямые;

-

е) по времени восстановления до исходного состояния нарушенных компонентов водных биоресурсов на участке воздействия – восстановление возможно в течение одного года.

Оценка размера вреда, наносимого ухудшением условий обитания (нагула) рыб на русловых участках, выполнена с учётом продуктивности и степени допустимого использования компонентов кормовой базы (зообентоса) рыбой.

Потери (размер вреда) водных биоресурсов (N) от гибели кормового бентоса рассчитывается в соответствии с п. 27 Методики 238 [12] по формуле:

N = B × (1 + P/B) × S × KE × K3/100 × d × Θ × 10-3, где:

N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг;

B – средняя в период воздействия величина биомассы кормовых организмов бентоса на участке воздействия, г/м2;

P/B – годовой коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых организмов (продукционный коэффициент);

S –площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов бентоса, м2;

K E – коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела);

-

K 3 – коэффициент использования кормовой базы рыбами-бентофагами и другими бентофагами, используемыми в целях рыболовства, %;

-

100 – показатель перевода процентов в доли единицы;

d – степень воздействия или доля количества гибнущих организмов от общего их количества, в данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине исходной биомассы (в долях единицы);

Θ – величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления (до исходной биомассы) теряемых организмов кормового бентоса (определяется согласно п. 28 Методики 238 [12]);

10-3 – множитель для перевода граммов в килограммы.

Коэффициент использования кормовой базы (K E ) является обратной величиной кормового коэффициента (К 2 ):

K E = K2

При оценке размера вреда от потери кормовых организмов применялись значения коэффициентов K 2 , K 3 и P/B, принятые по водным объектам Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, приведённые в приложении к Методике 238, а именно:

-

- годовой коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых организмов (P/B) P/B = 3;

-

- коэффициент использования кормовой базы рыбами-бентофагами (K 3 ) K 3 = 50%.

и в приложении № 1 к приказу Минсельхоза России № 167 [14]:

-

- кормовой коэффициент для рыб-бентофагов (K 2 ) K 2 = 5,5.

Средняя величина биомассы кормовых организмов бентоса (В) на участке воздействия принята по результатам полученных гидробиологических исследований лаборатории гидробиологии Института водных и экологических проблем СО РАН: В = 3,0 г/м2.

Величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления теряемых водных биоресурсов до исходной численности биомассы, их кормовой базы (кормовой бентос) определяется по формуле (п. 28 Методики 238 [12]):

0=Т+^Б(£=о,

где:

-

Θ – величина повышающего коэффициента;

Т – показатель длительности негативного воздействия, в течение которого невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы, в результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, определяется в долях года, принятого за единицу (как отношение n су-ток/365);

ΣK Б(t=i) – коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов, определяемый как K t=i = 0,5 × i, где i равно числу лет с даты прекращения негативного воздействия.

Длительность восстановления с даты прекращения негативного воздействия (i лет) для бентосных кормовых организмов и нерестового субстрата составляет 3 года.

Следовательно, ΣK Б(t=i) = 0,5 × 3 = 1,5.

При расчете показателя длительности негативного воздействия (Т) учитывались следующие обстоятельства.

-

1) Деятельность по расчистке русла реки предполагается осуществить на трех участках. Планируется, что работы будут осуществляться на каждом участке отдельно, последовательно, начиная с I участка, затем на II-ом участке и далее на III-ом участке. Это позволит за счет концентрации ресурсов на одном участке минимизировать время работ, более полно учесть гидрогра-

- фию реки в районе работ по дноуглублению, уменьшить вероятность появления таких форм рельефа, как переймы и тем самым снизить возможное негативное воздействие от намечаемой хозяйственной деятельности на водные биологические ресурсы.

-

2) В соответствии с принятым способом производства работ, нарушается только донный участок русла, поэтому воздействия на планктон при дноуглублении русла не оказывается.

-

3) Общий объем расчищаемого грунта (с учетом поднятого донного грунта) равняется 23,67 тыс. м3, в том числе: на I участке – 16,43 тыс. м3, на II участке – 2,56 тыс. м3, на III участке – 4,68 тыс. м3.

Среднее количество дней в месяце равняется 365 дн. / 12 мес. = 30,42 дня. Тогда общее время производства работ, согласно нормативам, составляет 7,0 месяцев или 212,94 дня или ≈ 213 дней.

При этом, исходя из объема вынимаемого грунта на каждом участке, работы по расчистке русла на I участке будут продолжаться 148 дней, на II участке – 23 дня, на III участке – 42 дня.

Площади зон воздействия (расчистки), где прогнозируется гибель кормовых организмов бентоса, составляет: I участка – 13 000 м2; II участка – 6 000 м2; III участка – 3 324 м2.

Показатели длительности негативного воздействия (Т) будут равняться:

-

- для I участка 148/365 = 0,41,

-

- для II участка 23/365 = 0,06,

-

- для III участка 42/365 = 0,12.

Θ – величина повышающего коэффициента при временном воздействии равняется:

-

- для I участка Θ = 0,41 + 1,5 = 1,91,

-

- для II участка Θ = 0,06 + 1,5 = 1,56,

-

- для III участка Θ = 0,12 + 1,5 = 1,62.

Расчёт возможного вреда от потери кормовых организмов представлен в табл. 4 / tabl. 4.

При проведении работ негативное воздействие на водные биоресурсы может произойти в результате локального изменения рельефа при возможном сокращении (перераспределении) естественного стока с деформированных поверхностей бассейна р. Алей в пределах территории производства работ.

Определение потерь водных биоресурсов в результате сокращения, перераспределения естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна рассматриваемого водного объекта рассчитывается в соответствии с п. 19 Методики 238 [12] по формуле:

N = P уд × (Q1+Q2)

где:

N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн;

P уд – удельная рыбопродуктивность объема водной массы, равная 0,15 кг/тыс. м3;

-

Q 1 – объем безвозвратного водопотребления на технологические процессы, хозяйственно-бытовые нужды, тыс. м3, в нашем случае Q 1 = 0;

Q 2 – потери (сокращение) объема водного стока с деформированной поверхности, тыс. м3.

Таблица 4

Расчёт размера вреда от ухудшения условий нагула рыб в русле

Table 4

Calculation of the amount of damage from deterioration of fish feeding conditions in the channel

|

№ уч. |

Биотоп // Biotope |

Характер воздействия // Nature of impact |

Кормовые организмы // Feed organisms |

B, г/м² // g/m² |

1+ Р/В |

S, м² // m² |

K 2 |

K Е |

К 3, % |

d |

θ |

N, кг // kg |

|

I |

русло // channel |

повреждение // damage |

бентос // benthos |

3 |

4 |

13 000 |

5,50 |

0,18 |

50 |

1,00 |

1,91 |

27,09 |

|

II |

3 |

4 |

6 000 |

5,50 |

0,18 |

50 |

1,00 |

1,56 |

10,21 |

|||

|

III |

3 |

4 |

3 324 |

5,50 |

0,18 |

50 |

1,00 |

1,62 |

5,87 |

|||

|

Итого // Total: |

43,17 |

|||||||||||

Потери водного стока на деформированной поверхности (Q 2 ) рассчитываются по формуле:

Q2 = Wcmoka X ® * K, где:

W стока – объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3;

K – коэффициент глубины воздействия на поверхность, который составляет 0,3 при глубине воздействия от 0 м до 5 м;

Θ – величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления исходных характеристик водосборного бассейна, влияющих на водный сток с поверхности водосборного бассейна и общую рыбопродуктивность водных объектов в его пределах, определяется согласно п. 28 Методики 238 [12].

Для определения объема стока с нарушаемой поверхности (W стока ) используется формулу:

w стока

(M × F × 31,536 × 106)

(103 × 103)

= M × F × 31,536,

где:

M – модуль стока, л/с × км2 (М = 0,9 л/с/км2);

F – площадь нарушаемой поверхности водосборного бассейна, км2;

31,536 × 106 – число секунд в году;

103 × 103 или 106 – показатель перевода литров в тыс. м3.

Величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления теряемых водных биоресурсов до исходной численности биомассы, их кормовой базы (кормовой бентос), площадей зимовки, продуктивности нерестилищ (в том числе пойменных), общей рыбопродуктивности поймы, исходных характеристик водосборного бассейна, влияющих на водный сток с поверхности водосборного бассейна и общую рыбопродуктивность водных объектов, определяется по формуле (п. 28 Методики 238 [12]):

0=Т+^Б(£=о,

Θ – величина повышающего коэффициента;

Т – показатель длительности негативного воздействия, в течение которого невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы, в результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, определяется в долях года, принятого за единицу (как отношение n су-ток/365), вычисляется с точностью до второго знака после запятой;

ΣK Б(t=i) – коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов, определяемый как K t=i = 0,5 × i, где i равно числу лет с даты прекращения негативного воздействия.

Длительность восстановления с даты прекращения негативного воздействия (i лет) для бентосных кормовых организмов и нерестового субстрата составляет 3 года. Для рыб, донных беспозвоночных и их ихтио-планктона (икра, личинки, ранняя молодь) с многолетним жизненным циклом, которые являются объектами вылова, длительность восстановления их запаса приравнивается к среднему возрасту достижения ими половой зрелости. Длительность восстановления лугов (многолетние луговые травы и околоводная растительность) – 3 года, на месте сплошных вырубок, где формируются кустарники, редколесья и разновозрастные леса в течение минимум 5 лет.

При определении размера потерь водных биоресурсов с деформированной поверхности водоохранной зоны реки учитывалось негативное воздействие от сведения древесно-кустарниковой в полосах отвода (на площади 0,00166 км2) и луговой растительности (на площади 0,0126 км2), произрастающей на площадке для временного хранения поднятого донного грунта и частично стройплощадки.

При определении показателя длительности негативного воздействия (Т) учитывалось, что после завершения работ все нарушенные поверхности подлежат немедленной рекультивации. Карта (площадка) для временного хранения поднятого донного грунта создается на все время производства работ (213 дней), в последующем она рекультивируется посадкой растительного грунта под естественное задернование.

В этом случае показатель длительности негативного воздействия (Т) будет равняться:

-

- для I участка 148/365 = 0,41,

-

- для II участка 23/365 = 0,06,

-

- для III участка 42/365 = 0,12,

-

- для строительной площадки и площадки временного хранения 213/365 = 0,58.

Тогда Θ – величина повышающего коэффициента при временном воздействии равняется:

-

- на первом участке в полосе отвода сведения древесно-кустарниковой растительности:

Θ = 0,41 + 2,5 = 2,91;

-

- на втором участке в полосе отвода сведения древесно-кустарниковой растительности:

Θ = 0,06 + 2,5 = 2,56;

-

- на третьем участке в полосе отвода сведения древесно-кустарниковой растительности:

Θ = 0,12 + 2,5 = 2,62;

-

- на участке расположения строительной площадки и площадки временного хранения:

Θ = 0,58 + 1,5 = 2,08.

Определение размера вреда водным биоресурсам при сокращении и перераспределении поверхностного стока р. Алей при проведении планируемых работ спрямления и расчистки русла представлено в табл. 5 / tabl. 5.

В целом, общая величина возможного ущерба гидрофауне р. Алей в натуральном выражении составит:

N общ = N русло + N вдсб = 43,17 + 0,039 = 43,209 кг

Таблица 5

Потери водных биоресурсов при сокращении и перераспределении поверхностного стока (кормовые организмы – бентос)

Table 5

Losses of aquatic bioresources during reduction and redistribution of surface runoff (feed organisms – benthos)

|

Характер воздействия // Nature of impact |

P, кг/тыс. м3 // kg/th. m3 |

K |

F, км2 // km2 |

Т |

W, тыс. м3 // th. m3 |

i, лет // year |

Y K Б(= |

θ |

Q 2 , тыс. м3 // th. m3 |

N, кг // kg |

|

Удаление древесно кустарниковой растительности в полосе отвода 1 // Scalping of woody and shrubby vegetation in the right-of-way 1 |

0,15 |

0,3 |

0,0012 |

0,41 |

0,03405888 |

5 |

2,5 |

2,91 |

0,029733402 |

0,004 |

|

Удаление древесно кустарниковой растительности в полосе отвода 2 // Scalping of woody and shrubby vegetation in the right-of-way 2 |

0,15 |

0,3 |

0,000384 |

0,06 |

0,010898842 |

5 |

2,5 |

2,56 |

0,00837031 |

0,001 |

|

Удаление древеснокустарниковой в полосе отвода 3 // Scalping of woody and shrubby vegetation in the right-of-way 3 |

0,15 |

0,3 |

0,000068 |

0,12 |

0,001930003 |

5 |

2,5 |

2,62 |

0,001516983 |

0,000 |

|

Удаление луговой растительности с временной площадки складирования речного грунта и строительной площадки // Scalping of meadow vegetation from the temporary storage site for river deposits and construction area |

0,15 |

0,3 |

0,0126 |

0,58 |

0,35761824 |

3 |

1,5 |

2,08 |

0,223153782 |

0,033 |

Заключение

Водохозяйственные мероприятия как любая экономическая деятельность априори, как считается, наносит тот или иной вред окружающей среде. Привлечение частных инвесторов создаёт дополнительные сложности в реализации подобных проектов, но при этом позволяет снизить нагрузку на бюджеты разных уровней (федеральный, региональный, муниципальный).

Проводимые водохозяйственные мероприятия имеют важное практическое значение, особенно в части снижения и ликвидации негативных последствий влияния природных вод и опасных гидрологических явлений и процессов (затопления, подтопления, абразии берегов и др.).

Предпроектное экологическое обоснование и оценка воздействий способствуют выявлению основных видов ущерба окружающей среде и позволяют уменьшить негативное влияние намечаемой водохозяйственной деятельности.

С учетом предлагаемых природоохранных мероприятий, проводимые работы по расчистке и спрямлению русла водотока р. Алей соответствуют экологическим требованиям, установленным природоохранным законодательством Российской Федерации. Выполняемые работы не превысят допустимого уровня воздействия на окружающую природную среду и будут способствовать увеличению пропускной способности русла реки и исключению возникновения ледовых заторов в районе населенных пунктов, а также уменьшению скорости развития речной эрозии и, как следствие, уменьшению потерь площадей сельхозугодий.

При этом вид и объем восстановительных мероприятий определяются характером и масштабами последствий негативного воздействия намечаемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания. Наибольшее воздействие, как следует из приведенных расчетов, предполагается водным биологическим ресурсам.

Проведение компенсационных мероприятий необходимо производить в отношении тех водных биологических ресурсов и среды их обитания, которым возможно причинение вреда в результате планируемой хозяйственной деятельности. Причем именно в том водном объекте или рыбохозяйственном бассейне, где планируется эта деятельность с учетом существования соответствующих условий в регионе для воспроизводства водных биоресурсов. Учитывая это, а также величину теряемой рыбопродукции, подлежащей компенсации, предлагается провести рыбоводно-мелиоративные мероприятия по выпуску молоди судака или сазана в Обь-Иртышский рыбохозяйственный район ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна на выбор.

В настоящее время ведется подготовка новых методических указаний по разработке и корректировке Схем комплексного использования и охраны водных объектов сотрудниками РосНИИВХ (г. Екатеринбург). Данные методические указания, по предложению авторов, должны учитывать, в том числе и обязательную процедуру предпроектного экологического обоснования и оценки воздействия на окружающую среду планируемых к реализации водохозяйственных мероприятий.

Сведения об авторском вкладе

М.С. Губарев – поиск и анализ исходных данных, выполнение графических и расчетных работ.

В.Ф. Резников – подготовка первого варианта рукописи, проверка расчетов на соответствие с нормативными требованиями.

И.Д. Рыбкина – формирование идеи и вычитка финального варианта рукописи.

Contribution of the authors

M.S. Gubarev – initial data search and analysis, performing graphic and calculation work.

V.F. Reznikov – preparation of the first edition of the manuscript, check of the calculation to the legislation rules.

I.D. Rybkina – forming an idea and proofreading of the final edition of the manuscript.