Опыт этносоциального исследования удмуртского населения г. Ижевска

Автор: Васина Татьяна Анатольевна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Финно-Угры в меняющемся мире

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере представителей удмуртской национальности, проживающих в г. Ижевске и работающих в сфере культуры и образования, проанализирована проблема адаптации коренного этноса к современным социокультурным условиям.

Территориальные этносоциальные исследования, горожане-удмурты, адаптационные модели поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/14722784

IDR: 14722784

Текст научной статьи Опыт этносоциального исследования удмуртского населения г. Ижевска

Этносоциальное исследование «Адаптационные ресурсы и практики народов Камско-Вятского региона в условиях российских трансформаций», осуществляемое Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук (УИИЯЛ УрО РАН), в 2008 г. охватило взрослое (старше 18 лет) городское население Удмуртской Республики. В качестве метода сбора информации было использовано анкетирование, проводившееся среди горожан-удмуртов с целью анализа проблемы адаптации коренного этноса к современной социокультурной среде. Разработанная сотрудниками института анкета содержала 34 вопроса, охватывающих различные сферы жизни. Это и социально-демографические сведения о человеке (пол, возраст, род занятий, образование, семейное положение, место проживания), и этнический статус (национальность респондента и членов его семьи, отношение к национальной культуре и родному языку), и материальное положение (семейный бюджет, источники дохода, личная оценка жизненной ситуации), и межнациональные отношения (характеристика при способленности разных народов к современным условиям, с точки зрения анкетируемого). Методика статистической обработки анкет включала в себя формализацию (приведение вопросов и ответов анкеты в однородный вид, выделение всех возможных вариантов ответа) [2] и измерение (подсчет данных в абсолютных показателях и процентах).

В основу настоящей статьи легли материалы анонимного анкетирования, проведенного среди определенной профессиональной группы населения работников сферы культуры, образования и науки. Автором данного исследования были опрошены 42 респондента, в том числе 18 мужчин (42,9 %) и 24 женщины (57,1 %), в возрасте от 21 года до 60 лет и старше (табл. 1).

По роду занятий к «работникам сферы культуры, искусства, СМИ» относятся все анкетируемые мужского пола (в том числе один, 21 24 лет, одновременно является «студентом вуза/ссуза») и 18 женского, к «работникам системы образования и науки» (в области здравоохранения) 6 женщин. Руководящие должности заместителя директора (среднего профессионального учебного заведения, художественного коллектива) занимают три женщины (одна 40 49 и две 50 59 лет), главного администратора одна женщина (21 24 лет), художественного руководителя один мужчина (25 29 лет). Основную часть респондентов составляют артисты (13 мужчин и И женщин) и персонал (2 чел. мужского пола и 5 женского) художествен-

Половозрастной состав респон,пен сов

Таблица I

|

Пол |

Возраст |

||||

|

21-24 года |

25-29 лет |

30-39 лет 40-49 лет |

50-59 лет |

60 лет и старше |

|

|

Мужчины |

2(11,1 %) |

7 (38,9 %) |

1(5,6%) 3(16,7%) |

2 (11,1 %) |

3 (16,7%) |

|

Женщины |

4(16,7%) |

1 (4,2 %) |

5 (20,8 %) 5 (20,8 %) |

6 (25,0 %) |

3 (12,5 %) |

Дом Дружбы народов. Ижевск

Обновленное здание Национального театра Удмуртской Республики

ных коллективов. Редактором журнала работает мужчина 50-59 лет, крупье казино - мужчина 21-24 лет (он же «студент вуза/ссуза»). Четыре женщины (одна 50-59 и трое 60 лет и старше) являются преподавателями учебного заведения.

По уровню образования респонденты делятся на 5 категорий: 1) среднее, 2) среднее специальное, 3) незаконченное высшее, 4) высшее образование и 5) наличие ученой степени. В первой категории были выявлены трое мужчин (16,7 % от их числа) и четыре женщины (16,7 %). Во второй - соответственно 9 (50,0 %) и 7 (29,2 %) чел. Лица с незаконченным высшим образованием составили 5,6 % респондентов мужского пола (1 анкета) и 4,2 % - женского (1 анкета), с высшим - соответственно 5 (27,8 %) и 11 (45,8 %). Ученую степень имеет лишь одна женщина (4,2 %) в возрастной группе 40 49 лет, занимающая руководящую должность в учебном заведении (табл. 2).

Согласно таблице 2, лица со средним специальным образованием составляют половину респондентов-мужчин и охватывают существенную долю (почти треть) опрошенных женщин. При этом в большей степени данный образовательный уровень характеризует анкетируемых мужского пола в возрастных категориях 2124 и 25-29 лет. Превалирование высшего образования отмечено среди женщин 30 лет и старше, прежде всего педагогов (и отдельных сотрудников художественных коллективов). У мужчин значительная доля людей с высшим образованием была выявлена в возрастной категории 40 лет и старше.

На вопрос о месте проживания («Где Вы провели большую часть своей жизни?») ответы ижевчан-удмуртов распределились следующим образом: 10 респондентов мужского пола (55,6 % их числа) указали столицу республики и 8 (44,4 %) - сельскую местность. Тот и другой случаи объединили анкетируемых разно- Таблица 2

Уровень образования респондентов

Центральное место в анкете занимают вопросы, позволившие проследить национальную идентификацию и идентичность респондентов. По определению авторов сборника «Финно-угорские народы России: вчера, сегодня, завтра», «национальная идентификация это добровольное отождествление отдельного человека или большой группы людей с определенной национальностью. Это и есть национальное самооп сти.

В качестве важнейшей причины, оказавшей влияние на этническую самоидентификацию респондентов, выступает семейное воспитание. Вопросы анкеты содер- Таблица 3 Соотношение этнической идентичное™ респондентов мужского пола и национальноеги их родителей

ределение личности... Национальная (этническая) идентичность это результат эмоционально-когнитивного процесса осознания этнической принадлежности, отождествления индивидом себя с представителями своего этноса и обособления от других этносов, а также глубоко личностно значимое переживание своей этнической принадлежности. Истинная национальная идентичность человека может не совпадать с официально предъявляемой или приписываемой ему национальной (этнической) принадлежностью. То есть она не тождественна этническому самосознанию, так как наряду с причислением индивидом себя к представителям своего народа включает прежде всего глубоко значимое переживание данной принадлежности... Если идентификация это процесс, благодаря которому реализуется этническое отождествление, то идентичность результат и итог процесса идентификации» [5, J08],

На вопрос анкеты «Кем Вы себя считаете по национальности?» были получены следующие ответы. Подавляющее большинство опрошенных мужского пола (16 чел., или 88,9 %) считают себя удмуртами, один мужчина 25 29 лет русским (5,6 %), еще один 4049 лет (5,6 %) указал две национальности русскую и удмуртскую. Более разнообразными были ответы женщин. Так, из шести представительниц сферы образования и науки только двое (преподаватель 60 лет и старше и руководитель 50- 59 лет) относят себя к удмуртам (всего 33,3 % внутри этой профессиональной группы), одна женщина (преподаватель в возрастной категории старше 60 лет) затруднилась с ответом, еще одна (преподаватель 50 59 лет) относит себя к русским, и две (преподаватель от 60 лет и руководитель 40 49 лет) указали русскую и удмуртскую национальности. Ответы среди женщин работников культуры распределились так: 17 чел. (94,4 % опрошенных внутри этой профессиональной категории) считают себя удмуртами и одна сотрудница художественного коллектива 30 39 лет указала две национально

|

11ациопалыюсть родителей |

Этническая идентичность респондента |

|

|

Удмурты |

Русские Удмурты и русские Затруднились ответить |

|

|

Удмурты |

16(88,9%) |

Отец русский, мать удмуртка - 1(5,6%) 1(5,6%)

Отец удмурт, мать русская _ _ _ _

Таблица 4

Соо тношение э тнической идентичное™ респонден тов женского пола и национал ьносги их роди телей

Национальность родителей Этническая идентичность респондента

|

Удмурты |

Русские |

Удмурты и русские |

Затруди ил ись ответить |

|

|

Удмурты |

17(70,8%) |

— |

1 (4,2 %) |

1 (4,2 %) |

|

Отец русский, мать удмуртка |

2 (8,3 %) |

- |

1 (4,2 %) |

- |

|

Отец удмурт, мать русская |

— |

1 (4,2 %) |

1 (4,2 %) |

— |

|

Пол |

Возраст |

Семейное положение |

||||

|

В браке |

В гражданском браке |

В повторном браке |

Вдовые |

В браке не состояли |

||

|

21-24 года |

— |

— |

— |

— |

2 |

|

|

25-29 лет |

5 |

- |

- |

- |

2 |

|

|

30-39 пет |

I |

— |

— |

— |

— |

|

|

40—49 лет |

2 |

- |

- |

- |

1 |

|

|

50-59 лег |

2 |

— |

— |

— |

— |

|

|

60 лет и старше |

2 |

- |

- |

- |

||

|

21-24 года |

— |

— |

— |

— |

4 |

|

|

"Я |

25-29 пет |

1 |

- |

- |

- |

- |

|

30-39 лег |

3 |

1 |

— |

— |

||

|

40—49 лет |

3 |

- |

1 |

1 |

- |

|

|

50-59 лег |

5 |

— |

— |

— |

1 |

|

|

60 лет и старше |

2 |

— |

— |

1 |

- |

|

жат просьбу указать национальность родителей, поскольку, по определению И. Л. Поздеева, «в процессе этнической социализации индивид воспринимает культуру, ценности, стереотипы поведения [того] этнокультурного окружения, в которое он включается с рождения» [4, 3 4\. Взаимосвязь между внутренним ощущением своей принадлежности к определенному этносу и национальностью родителей опрашиваемых людей отражена в табл. 3, 4.

Приведенные в таблицах сведения наглядно демонстрируют зависимость этнической идентичности человека от национальное™ его родителей. Большая часть лиц как мужского, так и женского пола, имея родителей-удмуртов, соответственно ощущают свою тождественность данному этносу (причем, как было показано выше, для женщин работаиков сферы культуры это характерно в большей степени). В то же время, судя по таблицам, четко прослеживается влияние национальное™ отца на респондентов-мужчин и матери на респондентов-женщин. Тем не менее часть опрошенных (1 чел. мужского пола и 2 женского), родившихся в смешанных семьях, принимают культуру и отца, и матери. Из общей схемы выбиваются лишь ответы двух женщин (артастки художественного коллектива 30 39 лет и преподавателя в возрастной категории старше 60 лет): имея родителей-удмуртов, первая из них частично считает себя русской, а вторая затруднилась в определении своей этнической идентичности, что, по-видимому служит признаком ассимиляции.

Большой интерес представляет семейное положение респондентов (табл. 5). Как видим, большая часть анкетируемых 72,2 % мужчин (13 чел.) и 66,7 % женщин (16 чел.) состоят в браке (включая гражданский и повторный). Это люди в возрастных категориях старше 25 лет. Не заключали брак лишь примерно четвертая часть опрошенных: 27,8 % респондентов мужского пола и 25,0 % женского. При этом отсутствие матримониальных отношений наблюдается преимущественно в молодом возрасте (21 24 года, а у мужчин еще и в 25 29 лет). Доля гражданских и повторных браков в среде национальной городской интеллигенции невелика: первый вариант представляет собой единичный случай (4,2 % анкет женщин), второй охватывает 5,6 % мужчин и 4,2 % женщин. Вдовство выявлено только в среде респондентов женского пола (8,3 % их анкет) в возрасте 40 49 и старше 60 лет.

Форма анкетирования позволила проследить взаимосвязь между этнической идентичностью респондентов, состоящих в браке, и национальностью их супругов (табл. 6).

Как видим, значительная часть опрошенных (69,2 % женатых мужчин и 43,8 % замужних женщин), осознающих свою тождественность удмуртскому этносу, со-

|

Таблица 6 Соотношение этнической идентичности респондентов, состоящих в браке, и национальности их супругов |

|||||

|

Пол |

Этническая идентичность респондентов |

11ациональность супруги(а) |

|||

|

Удмурты |

Русские |

Удмурты и русские |

Другая национальность |

||

|

Удмурты |

9 |

3 |

- |

- |

|

|

Русские |

- |

- |

- |

- |

|

|

Удмурты и русские |

1 |

- |

- |

- |

|

|

Затруднились идентифицировать себя |

- |

- |

- |

- |

|

|

— |

Удмурты |

7 |

4 |

- |

1 |

|

Русские |

- |

- |

- |

- |

|

|

Удмурты и русские |

1 |

1 |

1 |

- |

|

|

Затруднились идентифицировать себя |

- |

1 |

- |

- |

|

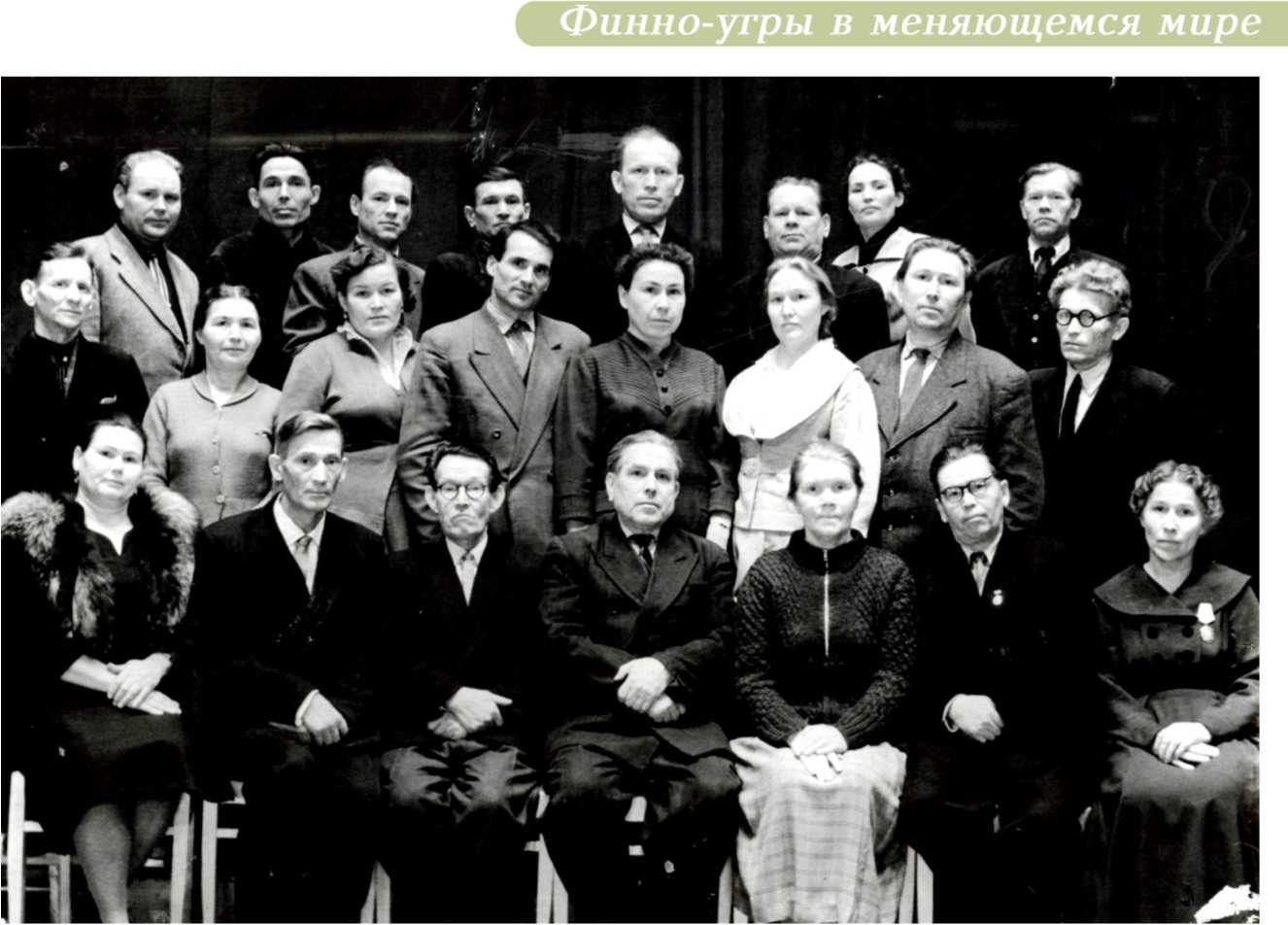

Ученики Национальной гимназии им. Кузебая Герба

стоят в браке с представителем той же национальности. Причем для мужчин это характерно в большей степени, чем для респондентов женского пола. Соответственно менее распространенными являются браки с представителями других национальностей: на русских женщинах женаты только 23,1 % мужчин-удмуртов, замужем за русскими 25,0, за представителями других национальностей (чувашами) 6,3 % удмуртских женщин. Таким образом, среди ижевчан, работающих в сфере культуры и образования, этническая ассимиляция наблюдается преимущественно у лиц женского пола: во-первых, как уже отмечалось выше, среди них больше тех, кто наряду с удмуртской воспринимает и русскую культуру, тех, кто затрудняется идентифицировать себя; во-вторых, среди респондентов-женщин смешанные в национальном отношении семьи более распространены (возможно, женщины меньше значения придают национальности супруга).

Дальнейший анализ анкет показал, что респондентам-мужчинам также в большей степени, чем женщинам, в брачно-семейных отношениях свойственно сохранять паритет не только в национальной сфере, но и в области образования. В частности, 53,8 % опрошенных мужского и 31,3 % женского пола, состоящих в браке, имеют одинаковый с супругами уровень образования (табл. 7). К сожалению, объяснить причины этого явления не представляется возможным, так как анкета не содержит вопроса о матримониальных предпочтениях опрашиваемых. Поэтому можно только предполагать, что женщины в меньшей степени обращают

Таблица 7

Соотношение уровня образования респондентов, состоящих в браке, и уровня образования их супругов

|

Пол |

Уровень образования респондентов |

Уровень образования супруги(а) |

||

|

Среднее |

Среднее специальное Неполное высшее Высшее |

Ученая степень |

||

|

Среднее |

1 |

- -2 |

— |

|

|

Среднее специальное |

- |

4 - 1 |

- |

|

|

1 lenojiiioe высшее |

— |

- - 1 |

— |

|

|

Высшее |

- |

2 - 2 |

- |

|

|

Ученая степень |

— |

— |

||

|

Среднее |

1 |

- - 1 |

- |

|

|

Среднее специальное |

2 |

1 - 2 |

— |

|

|

Неполное высшее |

- |

_ _ _ |

- |

|

|

Высшее |

— |

4 1 3 |

— |

|

|

Ученая степень |

— |

- - 1 |

— |

Число дегей в семьях респондентов

Вопрос анкеты «Есть ли у Вас дети, если есть, то сколько?» позволяет проследить демографическую ситуацию, сложившуюся в современной удмуртской городской семье. Среди опрошенных, состоящих в браке, преобладают имеющие одного ребенка. Это 46,2 % анкетируемых мужчин и 47,4 % женщин (включая вдовых и мать-одиночку). Один ребенок характерен главным образом для респондентов-мужчин в возрасте 25 29 лет и женщин 30 39 лет. Двоих детей имеют 30,8 % респондентов мужского пола и 42,1 % женского, троих соответственно 7,6 и 10,5 %: это люди старшего возраста (преимущественно 50 60 лет). Выявлена также одна бездетная пара (7,6 % респондентов мужского пола) среди молодой возрастной группы 25 29 лет (табл. 8).

Составленная сотрудниками УИИЯЛ УрО РАН анкета позволяет проанализировать размер удмуртской городской семьи и, в частности, ее поколенный состав. Так, среди мужчин представителей творческих профессий были выявлены однопоколенные семьи двух вариантов: одиноко проживающие (3 чел., или 16,7 % опрошенных мужчин) и супружеская пара (один респондент мужского пола, или 5,6 % их числа). Данные типы семей указали анкетируемые молодого возраста (21 24 и 25 29 лет). Двухпоколенные семьи (супружеская пара + дети) составили основную долю (55,6 %), а трехпоколенные (супружеская пара с детьми + родители мужа или жены; дядя + племянники и их дети) 11,1 % анкет мужчин. Четырехпоколенная семья была обнаружена всего одна (респондент 21-24 лет + его мама + дедушка + прабабушка).

Среди женщин актрис и персонала художественных коллективов аналогично были отмечены два варианта однопоколенных семей: одиноко проживающие респонденты 21 24 лет (3 чел., или 16,7 % внутри данной профессиональной категории) и супружеская пара (5,6 % анкет). Преобладают двухпоколенные семьи (супружеская пара + дета), в том числе неполные (вдовы и мать-одиночка с детьми). Их указали в своих ответах 12 опрошенных женского пола, или 66,7 % их количества. Трехпоколенная семья была выявлена всего одна. Меньшей вариативностью отличались ответы женщин, работающих в учебном заведении: это одиноко проживающие (два преподавателя старше 60 лет, кото-

На уроках в Национальной гимназии им. Кузебая Герда

рые, тем не менее, имеют взрослых детей) и двухпо-коленньте семьи (два руководителя ссуза и два педагога).

Таким образом, в начале XXI в. семьи удмуртов, проживающих в Ижевске и работающих в сфере культуры и образования, охваченные рамками данного анкетирования, отличаются небольшой численностью, несложной структурой, малой вариативностью и мало-детностью. При этом довольно сходными являются показатели мужчин и женщин артистов и персонала художественных коллективов. В целом среди исследованных категорий населения превалируют двухпоколенные семьи. Существенную долю составляют одиноко проживающие (22,2 % анкет мужчин и 25,0 женщин), особенно среди педагогов среднего учебного заведения. Эти цифры указывают на распространенность практики раздельного проживания взрослых детей и родителей. Трех- и особенно четырехпоколенные семьи редки.

Ряд вопросов анкеты отражает отношение респондентов к национальной культуре и родному языку (табл. 9), что, в свою очередь, является важнейшим показателем сохранности и адаптации удмуртского этноса к современным условиям.

На вопрос «Должны ли дети перенимать национальную культуру родителей?» большинство респондентов, главным образом мужского пола, ответили положительно. В этой группе оказались люди разного возраста, социального положения и уровня образования, которые преимущественно ассоциируют себя с удмуртским этносом (за исключением 4 мужчин и 5 женщин, проживающих в смешанных в национальном отношении семь ях). Особо следует отметить, что среди женщин-педагогов лишь 50,0 % согласны с этим утверждением, в то время как среди артисток художественных коллективов такого мнения придерживаются 66,7 %. Ответ «не обязательно» встречается в каждой профессиональной категории исследованного контингента и приходится на 11,1 % лиц творческих профессий и 16,6 % женщин-преподавателей. Как правило, это люди старших возрастных групп (от 40 лет), идентифицирующие себя как удмуртов, но живущие в смешанных семьях (т. е. имеющие супругов русской или другой национальности). Наименее распространен отрицательный ответ, особенно в анкетах представителей сферы культуры (5,6 % сотрудников художественных коллективов, 16,6 % педагогов). Среди них люди молодого (25-29 лет) и старшего (от 50 лет) возрастов, со средним и средним специальным образованием, проживающие как в мононациональных удмуртских, так и в смешанных семьях.

Ответы на вопрос «К какой национальности относят себя Ваши дети?» дают представление о том, как

Таблица 9

Отношение респондентов к национальной культуре

|

Вопросы анкеты и варианты ответов респондентов па них |

Мужчины |

Женщины |

|

Должны ли дети перенимать национальную культуру родителей? |

||

|

Да |

14 (77,8%) |

15 (62,5%) |

|

] 1е обязательно |

2(11,1 %) |

3 (12,5 %) |

|

Нет |

1 (5,6 %) |

2 (8,3 %) |

|

Затруднились ответить |

- |

2 (8,3 %) |

|

11е указали (не имеют детей) |

1 (5,6 %) |

2 (8,3 %) |

|

К какой национальности относят себя Ваши дети? |

||

|

Удмурты |

6 (333 %) |

7 (29,2 %) |

|

Русские |

5 (27.8 %) |

8 (33,3 %) |

|

Удмурты и русские |

— |

2 (8,3 %) |

|

«Россияне» |

- |

1 (4,2 %) |

|

11е указали (не имеют детей) |

7 (3859 %) |

5 (20,8 %) |

|

Затруднились ответить |

- |

1 (4,2 %) |

|

Па каком языке разговаривают в Вашей семье? |

||

|

Удмуртский |

2(11,1 %) |

4(16,7%) |

|

Русский |

5 (27,8 %) |

9 (37,5 %) |

|

Удмуртский и русский |

8 (44,4 %) |

9 (37,5 %) |

|

11е указали |

3(16,7%) |

2 (8,3 %) |

|

Необходимо ли изучение удмуртского языка в школе? |

||

|

Да |

18 (100%) |

20 (83,3 %) |

|

Нет |

- |

3 (12,5 %) |

|

Затруднились ответить |

— |

1 (4,2 %) |

на практике реализуется «передача» национальной культуры от поколения к поколению. Только 6 респондентов мужского пола, имеющих мононациональные удмуртские семьи, указали, что их дети отождествляют себя с соответствующим этносом (33,3 %). У 5 других мужчин (27,8 %) дети воспринимают русскую культуру, так как в основном являются членами смешанных семей. Аналогично у респондентов женского пола работников культуры дети воспринимают удмуртскую национальность только в 7 семьях (38,9 % внутри этой профессиональной группы), а русскую в 5 (27,8 %). Существенно отличаются ответы женщин-педагогов. Поскольку их семьи преимущественно смешанные в национальном плане, дети относят себя либо к русскому (50,0 % анкет), либо к русскому и удмуртскому этносам одновременно (16,7 %), а также ощущают себя гражданами России (16,7 %).

Особый интерес вызывает вопрос об употреблении в кругу семьи родного языка. Именно данный показатель позволяет выяснить степень сохранности культуры коренного этноса Удмуртской Республики и глубину распространения процесса ассимиляции. Цифры, приведенные в табл. 9, показывают, что в семьях основной массы респондентов присутствует билингвизм, т. е. одновременное употребление удмуртского и русского языков. Причем данная тенденция характеризует анкетируемых разных возрастов, уровня образования, проживающих не только в смешанных в национальном плане семьях, но и в удмуртских моноэтни ческих. На втором месте по распространенности семьи респондентов, говорящие на русском языке. Главным образом данная черта свойственна работникам умственного труда. Удмуртский язык стоит на третьем месте и является средством общения лишь в 11,1 % семей опрошенных мужского пола и 16,7 % семей женского.

Материалы анкетирования вскрывают следующую тенденцию: если желание передать свою национальную культуру следующему поколению высказала большая часть респондентов, то процент детей, идентифицирующих себя только с удмуртским этносом, является уже заметно меньшим, а употребление удмуртского языка в семьях сведено к минимуму (по сравнению с предыдущими показателями). Поэтому можно говорить о снижении значимости и востребованности национального языка коренного населения Удмуртской Республики как социального ресурса (капитала), используемого в общении. По определению О. Ю. Ку-зивановой, «ресурс понимается как некий потенциальный актив (капитал), способный приносить доходы его владельцу. В современном обществе такими ресурсами являются доходы, собственность, а также знания, умения, способности и др. Как капитал ресурс может рассматриваться в том случае, если он используется в процессе обмена, связанного с хозяйственной деятельностью, и оказывает сколько-нибудь ощутимое позитивное воздействие на положение его владельца в социуме» [1, 7/].

В то же время подавляющее большинство респондентов осознают значимость сохранения и развития удмуртского языка, указав на необходимость его введения в школьную программу (хотя 27,8 % анкетируемых мужчин и 29,2 % женщин затруднились аргументировать свою позицию). Утверждая необходимость изучения удмуртского языка в школе, анкетируемые преследуют различные цели. Среди них (в порядке убывания): 1) забота о нации, о защите ее культуры и традиций, 2) создание преемственности поколений, знание языка и культуры предков, 3) формирование уважения к национальному языку коренного населения, 4) знание удмуртского в качестве одного из государственных языков, дающее возможность поступления в вузы или на работу в органы власти, 5) общение и понимание людей.

Следующий круг вопросов, предложенных анкетируемым, освещает материальное положение удмуртского населения Ижевска: источники и уровень дохода, оценку респондентами своего материального положения, удовлетворенность профессией. Исследование показало, что заработную плату с основного места работы в качестве единственного источника дохода имеют 27,8 % опрошенных мужского пола и 58,3 % женского (причем если рассматривать отдельно профессиональные группы, то у женщин-педагогов этот показатель составляет 66,7 %, а у актрис 55,6 %). Большая часть респондентов-мужчин (55,6 %) кроме заработной платы имеют дополнительные источники дохода: постоянную вторую работу (3 чел.), работу по совместительству (2 чел.), случайную подработку (5 чел.), пенсию (1 чел.). Кроме того, занимаются разведением скота, садоводством и огородничеством 11,1 % анкетируемых мужского пола. Респонденты женского пола в меньшей степени обладают дополнительными источниками дохода (41,7 % анкет): подрабатывают несколько раз в месяц 2 чел., имеют постоянную вторую работу 3, случайный заработок 5, пенсию 3. Помимо этого садоводством, огородничеством и собирательством занимаются 12,5 % опрошенных женщин.

В решении жизненных задач (устройство на работу, лечение, образование, жилье и т. д.) большинство респондентов (66,7 %) привыкли рассчитывать только на свои силы. На помощь родителей надеются 5,6 % мужчин и 12,5 % женщин, друзей и знакомых 11,1 % мужчин, готовы обратиться в органы власти 5,6 % мужчин и 12,5 % женщин.

По уровню среднемесячного дохода на одного члена семьи респонденты делятся на три категории: доход в размере 1 2 тыс. руб. имеют 11,1 % анкетируемых мужчин (2 чел.) и 4,2 % женщин (1 чел.); от 2 до 5 тыс. соответственно 16,7 % (3 чел.) и 62,5 % (15 чел.); от 5 до 10 тыс. руб. 66,7 % мужчин (12 чел.) и 33,3 % женщин (8 чел.); один мужчина не ответил на этот вопрос. Следовательно, уровень доходов мужчин превышает аналогичные показатели населения женского пола. Тем не менее представители каждой из этих групп по-разному оценивают уровень своей материальной обеспеченности и удовлетворенность материальным положением (табл. 10, 11).

Таблица К)

Оценка респондентами мужского пола своего материального состояния

|

Уровень материальной обеспеченности |

Среднемесячный доход па 1 члена семьи |

Удовлетворенность материальным положением |

||

|

11е удовлетворен |

Скорее нет, чем да |

Скорее да. чем нет |

||

|

Малообеспеченные |

1-2 тыс. руб. |

— |

2 |

— |

|

2-5 тыс. руб. |

1 |

- |

- |

|

|

Среднеобеспеченные |

1 |

1 |

— |

|

|

Бедственное положение |

5-10 тыс. руб. |

1 |

- |

- |

|

Среднеобеспеченные |

1 |

1 |

— |

|

|

Малообеспеченные |

5 |

3 |

— |

|

Таблица 11

Опенка респондентами женского пола своего материального состояния

|

86 |

Уровень материальной обеспеченности |

Среднемесячный доход па 1 члена семьи |

Удовлетворенность материальным положением |

||

|

l ie удовлетворена |

Скорее иет, чем да |

Скорее да. чем нет |

|||

|

Малообеспеченные |

1-2 тыс. руб. |

1 |

— |

— |

|

|

2-5 'тыс. руб. |

4 |

4 |

- |

||

|

Среднеобеспеченные |

— |

3 |

4 |

||

|

Бедственное положение |

5-10 тыс. руб. |

- |

- |

- |

|

|

Среднеобеспеченные |

2 |

1 |

— |

||

|

Малообеспеченные |

1 |

3 |

|||

Вполне естественным представляется тот факт, что лица с уровнем дохода в 1 2 тыс. руб. на одного члена семьи относят себя к малообеспеченным слоям населения и не удовлетворены своим материальным положением (женшцны в более категоричной форме). К этой группе ижевчан принадлежат люди как молодого (25 29 лет), так и среднего (40 49 лет) и старшего (50 59 лет) возрастов, работающие в сфере культуры и искусства, со средним и средним специальным образованием, в качестве единственного источника доходов имеющие заработную плату с основного места работы. Другие категории анкетаруемых, с уровнем дохода 2 5 тыс. и 5 10 тыс. руб., отличаются существенной дифференциацией личностных оценок: они относят себя как к мало-, так и к среднеобеспеченным, а также к бедным (один мужчина 40 49 лет, с высшим образованием) слоям населения. В целом внутри изучаемой этносоциальной группы большинство респондентов оценили уровень своего материального благополучия негативно. Среднеобеспеченными (но при этом в основном не удовлетворенными своим положением)

считают себя 41,7 % женщин (либо 50,0 % педагогов и 38,9 % артисток и персонала художественных коллективов) и всего 22,2 % мужчин (представителей культуры, искусства и СМИ).

Совершенно иная картина складывается в ходе анализа ответов ижевчан на вопрос «Удовлетворены ли Вы своей нынешней работой?». Положительно оценили свою профессию 44,4 % работников культуры (обоего пола) и 66,7 % женщин-преподавателей. Кроме того, выбрали вариант ответа «скорее удовлетворены» еще 44,4 % сотрудников художественных коллективов и 33,3 % педагогов. И всего один мужчина, считающий свое материальное положение бедственным, и две женщины «скорее не удовлетворены» работой. Тем не менее только два респондента мужского пола (11,1 %) и 4 женского (16,7 %) выразили желание, чтобы их дети выбрали ту же профессию.

Круг вопросов анкеты позволяет проследить динамику материального положения национальной интеллигенции Ижевска за последние 5 лет. Данные табл. 12 14 отражают то, какие изменения произошли в благо-

|

Опенка респондентами мужского пола динамики своего материального благосостояния за последние 5 лег (в сфере кулыуры) |

Таблица 12 |

|||

|

Уровень |

Изменения |

Попытки изменить ситуацию |

||

|

материальной |

материального положения |

11редпринимались |

Не Не было |

Не указали |

|

обеспеченности |

предпринимались необходимости |

|||

|

Низкий |

Несколько улучшилось |

7 |

2 1 |

— |

|

Средний |

3 |

1 - |

- |

|

|

Бедность |

Осталось без изменений |

1 |

— — |

— |

|

Низкий |

1 |

1 - |

- |

|

|

Низкий |

Несколько ухудшилось |

— |

1 - |

— |

Таблици 13

Оценка респондентами женского пола динамики своего материального благосостояния за последние 5 лег (в сфере культуры)

|

Уровень материальной обеспеченности |

Изменения материального положения |

Попытки изменить ситуацию |

||||

|

1]редприпимались |

Не предпринимались |

Не было необходимости |

Не указали |

|||

|

Низкий |

Существенно улучшилось |

1 |

— |

- |

- |

|

|

Низкий |

Несколько улучшилось |

2 |

2 |

- |

- |

|

|

Средний |

1 |

1 |

1 |

|||

|

Низкий |

Осталось без изменений |

2 |

1 |

- |

- |

|

|

Средний |

- |

1 |

- |

- |

||

|

Низкий |

Несколько ухудшилось |

- |

1 |

- |

- |

|

|

Средний |

1 |

- |

- |

- |

||

|

Низкий |

Затруднились ответить |

2 |

- |

- |

- |

|

|

Средний |

1 |

- |

- |

- |

||

|

Опенка респондентами женского пола динамики своего материального благосостояния за последние 5 лег (в сфере образования) |

Таблица 14 |

87 |

||||

|

Уровень |

Изменения |

Попытки изменить ситуацию |

||||

|

материальной |

материального положения |

|||||

|

обеспеченности |

11редпринимались |

Не предпринимались |

Не было необходимости |

Не указали |

||

|

Средний |

11есколько улучшилось |

2 |

- |

1 |

- |

|

|

Низкий |

Осталось без изменений |

- |

1 |

- |

||

|

Низкий |

Существенно ухудшилось |

— |

1 |

— |

— |

|

состоянии представителей коренного этноса, сумели ли они приспособиться к современным рыночным условиям и какие адаптационные практики наиболее распространены в данной этносоциальной среде.

Большинство опрошенных мужского пола (77,8 %), работающих в сфере культуры, искусства и СМИ, считают, что за последние 5 лет их материальное положение «несколько улучшилось» (см. табл. 12). Это люди разных возрастных категорий, преимущественно малообеспеченные, но предпринимавшие различные попьггки улучшить свое благосостояние. Аналогичный ответ дали 44,4 % женского персонала художественных коллективов и 50,0 % педагогов ссуза (или всего 45,8 % респондентов женского пола, в основном среднеобеспеченные). «Существенное улучшение» ситуации отметила только одна женщина (4,2 %), 21 24 лет, относящаяся к малообеспеченным слоям населения, но предпринимавшая попьггки изменить ситуацию (см. табл. 13). Материальное положение «осталось без изменений», по мнению трех респондентов-мужчин (16,7 % анкет) и 6 женщин (25,0 %). Некоторое ухудшение ситуации отметили один мужчина и две женщины, работающие в сфере культуры, а «существенное ухудшение» лишь одна женщина, руководитель учебного заведения, 50 59 лет, малообеспеченная и не предпринимавшая никаких попыток изменить ситуацию.

Следует отметить, что в целом более активные действия осуществляли мужчины: 66,7 % их числа

на протяжении 5 лет пытались внести коррективы в свое материальное положение (в то время как среди женщин таких насчитывалось 54,2 %). Наиболее распространенными попытками улучшить ситуацию стали (по степени популярности ответов): поиск работы по совместительству, второй или другой постоянной работы, повышение квалификации, расширение служебных обязанностей, открытие собственного дела и получение образования для новой профессии. Кроме того, большинство анкетируемых (83,3 % мужчин и 75,0 % женщин) готовы предпринять дополнительные шаги: больше работать, наняться еще на другую работу, сменить работу, заняться предпринимательством, обратиться за помощью к органам власти, переехать в сельскую местность или другой регион, сменить профессию. Таким образом, исследование наглядно демонстрирует, что в качестве основной модели адаптационного поведения анкетируемые выбрали труд, который, по определению Г. Л. Никитиной, является для коренного населения решона «испытанным, привычным

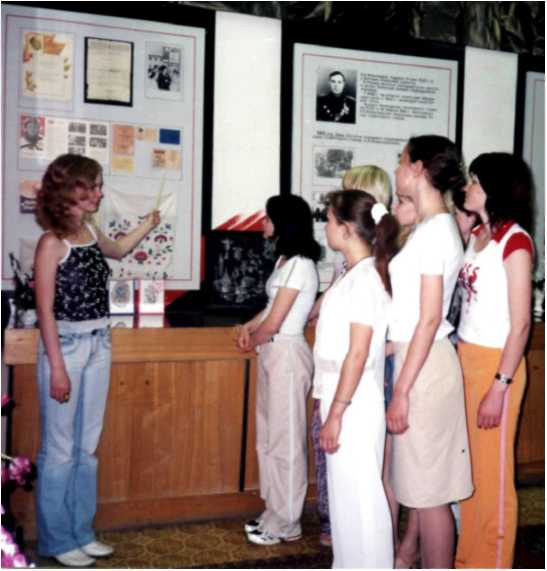

В Народном музее истории Ижевского медицинского колледжа им. Героя Советского Союза Ф. А. Путиной

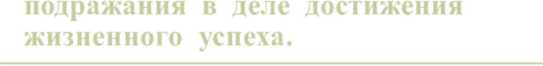

Первое поколение актеров Удмуртского государственного драматического театра 1930-1950-х гг.

и надежным ресурсом» [3, 112]. Нс случайно среди факторов, способствующих успеху респонденты в первую очередь назвали профессионализм. Вторым по популярности у работников культуры был ответ «высокий уровень культуры» (понятие, вероятно, тождественное профессионализму в этой социальной среде), а у преподавателей - «высшее образование». Кроме того, по мнению респондентов, жизненному успеху способствуют общительность, родственные связи и знакомства, а также ряд личных качеств (удачливость, активность, предприимчивость, инициативность и оптимизм). Определяя черты национального характера удмуртов, опрашиваемые указали прежде всего на трудолюбие и смирение.

При характеристике существующей на данный момент жизненной ситуации анкетируемые, как правило, старались избегать крайних, наиболее оптимистичных или пессимистичных, позиций. Только одна женщина 50-59 лет из числа руководителей ссуза ответила, что в ее жизни сложилось «вес очень хорошо, она сама добилась этого» (хотя и отнесла себя к малообеспеченным слоям населения). Большинство респондентов (72,2 % мужчин и 50,0 % женщин) выбрали вариант ответа «жизнь тяжелая, но я прикладываю все силы, чтобы она стала лучше». Помимо этого «относятся к плохому и хорошему как к необходимости и надеются, что все устроится само собой» еще 16,7 % муж чин и 25,1 % женщин. И лишь 11,1 % лиц мужского пола и 13,9 % - женского (в основном люди среднего и старшего возрастов от 40 лет) нс надеются изменить свою жизнь к лучшему. Соответственно на вопрос «С каким настроением Вы смотрите в будущее?» основная масса респондентов ответила «с надеждой и оптимизмом» (50,0 % анкет мужчин, 44,4 % женщин в сфере культуры и 50,0 % женщин-преподавателей). Вариант «спокойно, без особых надежд и иллюзий» указали 44,4 % мужчин и 5,6 % женщин (работников художественных коллективов). В то же время тревогу и неуверенность выразили 50,0 % женщин-преподавателей, 33,3 % женщин-актрис и всего 5,6 % мужчин (один человек, назвавший свое материальное положение бедственным), страх и отчаяние - одна женщина -работник культуры.

На заключительные вопросы «Какие народы легче приспосабливаются к современной жизни и почему?» ответы анкетируемых были довольно близкими. Главным образом перечислялись следующие народы: татары (22 упоминания), евреи (15), кавказцы (13), русские (3) и удмурты (2). Кроме того, 22,2 % рсспон-дентов считают, что веем народам одинаково сложно адаптироваться к современной среде. В качестве основных причин более легкой приспособляемости в первую очередь были названы положительные черты национального характера: особенности менталитета, ум,

дипломатичность, поддержка друг друга в условиях иного этнического окружения (евреи); взаимовыручка, предприимчивость, общительность, настойчивость и работоспособность (татары); сплоченность, крепкие родственные и диаспорныс связи (кавказцы); умение объединяться ради общей цели (татары, кавказцы, евреи), отсутствие злоупотреблений алкоголем (в роли отрицательных качеств выступили хитрость, наглость и высокомерие). Можно высказать предположение, что именно положительные свойства менталитета ряда народов являются для респондентов предпочтительными и достойными подражания в деле достижения жизненного успеха.

Таким образом, в настоящей статье на примере представителей удмуртской интеллигенции, проживающих в Ижевске, проанализирована проблема адаптации коренного этноса к современным социокультурным условиям. Рассмотрен широкий спектр вопросов: этническая идентичность, семейное положение, уровень образования, материальное благополучие и личностные оценки жизненной ситуации респондентов. По своим социально-демографическим характеристикам анкетируемые принадлежат к возрастным категориям в рамках от 21 до 60 лет и старше, имеют различный уровень образования, основная их доля (64,3 % обоего пола) провела большую часть жизни в столице Удмуртской Республики (хотя среди мужчин выявлен довольно высокий процент выходцев из сельской местности). Большинство респондентов (83,3 %) идентифицируют себя с удмуртским этносом (причем это свойство более выражено у представителей сферы культуры и в меньшей - у преподавателей среднего профессионального учебного заведения). Общая кризисная демографическая обстановка в стране отразилась и на семьях представителей коренной национальности региона: согласно проведенному исследованию, основная масса опрошенных проживает в небольших по численности и несложно структурированных домохозяйствах, отличающихся малодстностью (66,7 % анкетируемых обоего пола проживают в двухпоколенных семьях; 35,7 % имеют одного ребенка, 28,6 % - двух и только 7,1 % - трех детей). Респонденты вступают в брак после 24 лет (мужчины - позже: в анкетах встречаются неженатые в возрасте 25-29 лет); женщины вдовеют чаще, чем мужчины (в изучаемой выборке вдовцы нс были выявлены).

Анкетирование позволило раскрыть процессы ассимиляции, проходящие в определенной этносоциальной среде. Например, несмотря на то что ижевчане, идентифицирующие себя с удмуртским этносом, предпочитают вступать в брак с представителями той же национальности, доля смешанных супружеских пар в целом является довольно заметной (26,2 %), вследствие чего возникает проблема этнической идентичности (выбора национальности) детьми респондентов. Кроме того, наблюдается факт снижения востребованности родного языка. Как уже было показано выше, из общего числа опрошенных удмуртов мужского пола

Коллектив Национального театра Удмуртской Респуолики. 2005 г.

двое отождествляют себя с русским относом (поскольку имеют отцов-русских), в смешанных семьях (с русскими супругами) проживают трое; в 5 семьях респондентов-мужчин (в том числе в одной мононациональной удмуртской) дети ощущают свою принадлежность к русской нации; русский язык является средством внутрисемейного общения полностью в 5 семьях (включая 3 удмуртские) и частично в 8 (включая 5 удмуртских). Аналогично из 24 респондентов-женщин одна полностью и трое частично идентифицируют себя с русским этносом, в смешанных семьях проживают 8 женщин; в 8 семьях опрошенных женщин дети полностью отождествляют себя с русской нацией и в двух частично; на русском языке (полностью или частично) общаются в 18 семьях. В целом у 31,0 % анкетируемых обоего пола дети относят себя к русскому этносу (к удмуртскому тоже 31,0 %), у 33,3 % средством внутрисемейного общения является русский язык (удмуртский в 14,3 %, а оба языка в 40,5 % семей).

Тем не менее основная масса респондентов, особенно работающих в сфере культуры, искусства и СМИ, осознает значимость сохранения и дальнейшего развития удмуртского этноса: признают необходимость наследования детьми национальной культуры родителей 69,0 % опрошенных обоего пола, необходимость изучения удмуртского языка в школе 90,5 %.

По уровню материального благосостояния значительная часть анкетируемых, имея различный среднемесячный доход на одного члена семьи, отнесла себя к малообеспеченным слоям населения (68,0 %), причем мужчины в большей степени, чем женщины. Исследование позволило выявить активность респондентов в их стремлении изменить существующую ситуацию: многие кроме заработной платы имеют дополнительные источники дохода (57,0 %), предпринимали различные шаги для корректирования своего положения (60,5 %) и способны не останавливаться на достигнутом (79,2 %). В качестве наиболее распространенной модели адаптационного поведения здесь выступает труд в различных его проявлениях, а крайние меры в виде смены места проживания или профессии непопулярны. Предпочтительное отношение к труду нашло выражение и в характеристике тех национальных черт удмуртского и ряда других народов, которые помогают, по мнению опрошенных, приспособиться к современной эпохе. В целом анкетируемые, преимущественно мужского пола, имеют устойчивую жизнен-

Народный музей истории Ижевского медицинского колледжа им. Героя Советского Союза

территориальные этносоциальные исследования; горожане-удмурты;

адаптационные модели поведения territorial ethno-social research; Udmurt urban population; adaptive behavioral models

I Уступила 26.08.2008

-

1. Кузиванова, О. Ю. К вопросу об опенке «социального ресурса» коми языка (по данным конкретно-социологических исследований)//Идентичность и изменяющийся мир : (материалы к дискуссии на V Всемирном конгрессе финноугорских народов. Россия, г. Ханты-Мансийск, 2008). - Сыктывкар, 2008. - С. 71.

-

2. Миронов, Б. П. Историк и математика : (Математические методы в историческом исследовании) / Б. И. Миронов, 3. В. Степанов. - Л., 1975.

-

3. Никитина, Г. А. О соответствии этнической ментальности сельских удмуртов российским социальным трансформациям // Идентификация и изменяющийся мир. - С. 112.

-

4. Поздеев, И. Л. Этническая социализация в доиндустриаль-ном и современном обществе : опыт и проблемы преемственности (па примере удмуртского этноса) : мопогр. / И. Л. Поздеев. - Ижевск, 2007.

-

5. Финно-угорские народы России : вчера, сегодня, завтра f отв. ред. А. К. Конюхов. - Сыктывкар, 2008.

Список литературы Опыт этносоциального исследования удмуртского населения г. Ижевска

- Кузиванова, О. Ю. к вопросу об оценке «социального ресурса» коми языка (по данным конкретно-социологических исследований)//Идентичность и изменяющийся мир: (материалы к дискуссии на V Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Россия, г. Ханты-Мансийск, 2008). -Сыктывкар, 2008. -С. 71.

- Миронов, Б. Н. Историк и математика: (Математические методы в историческом исследовании)/Б. Н. Миронов, З. В. Степанов. -Л., 1975.

- Никитина, Г. А. О соответствии этнической ментальности сельских удмуртов российским социальным трансформациям. -С. 112.

- Поздеев, И. Л. Этническая социализация в доиндустриальном и современном обществестве: опыт и проблемы преемственности (на примере удмуртского этноса): моногр. И. Л. Поздеев. -Ижевск, 2007. С.

- Финно-угорские народы России: вчера, сегодня, завтра/отв. ред. А. К. Конюхов. -Сыктывкар, 2008. С.