Опыт лечения боевых ранений магистральных артерий конечностей в условиях гражданского многопрофильного стационара

Автор: Дерябин С.В., Смирнов А.В., Хабазов Р.И., Орехов П.Ю., Паршин П.Ю., Абасов А.Р., Хруслов М.В., Троицкий А.В.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Срочно в номер

Статья в выпуске: 3 т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Современный военный конфликт характеризуется значительным числом раненых с повреждениями магистральных артерий конечности. Такая травма сопровождается возможностью летального исхода и высоким риском ампутации конечности. Лечение ранений крупных артерий требует высокой квалификации медицинского персонала и достаточной оснащённости. Оптимальная тактика при этом до сих пор остаётся предметом дискуссий. Цель — определить особенности хирургической тактики при повреждениях магистральных артерий в условиях гражданского специализированного стационара в районе вблизи проведения боевых действий. Методы. Проанализированы результаты лечения 57 пациентов с боевыми ранениями магистральных артерий конечностей, у которых удалось отследить непосредственный результат восстановления артерий в течение не менее двух суток. Многообразие проявлений ранений продемонстрировано на 8 клинических примерах. Хирургическую тактику определяли степень ишемии мышц и массивность поражения тканей конечности. Ампутации выполняли при формировании ишемической контрактуры либо при значительных поражениях ткани конечности. Результаты. Резекция артерии с аутовенозным протезированием выполнена в 49 случаях, циркулярная резекция артерии с прямым анастомозом — в 8. В ближайшем послеоперационном периоде (первые двое суток) в связи с постишемическим синдромом применение методов экстракорпоральной детоксикации потребовалось 5 (9%) раненым. Восстановление периферического кровотока отмечено в 56 (98,2%) случаях, вторичная ампутация нижней конечности выполнена только 1 (1,8%) прооперированному пациенту. Летальности не было (0%). Заключение. В современном военном конфликте линия боевого соприкосновения может находиться в непосредственной близости от хорошо укомплектованных гражданских учреждений здравоохранения, на базе которых возможна высокотехнологичная медицинская помощь. Наш опыт показывает, что в случае выполнения сложных хирургических операций наблюдение за пациентом в ближайшем периоде целесообразно организовать на месте и воздержаться от немедленной эвакуации. При травме магистральной артерии конечности основным параметром, влияющим на возможность сохранения самой конечности, является степень ишемии мышц. Необратимую ишемию зачастую определить затруднительно и ориентироваться следует на формирование ишемической контрактуры. Время получения ранения, отсутствие пульса, активных движений и чувствительности не могут служить показанием к ампутации. Разработанный нами алгоритм показал высокую эффективность.

Острая ишемия конечности, ранение магистральных артерий, боевая травма, ампутация конечности, протезирование сосуда

Короткий адрес: https://sciup.org/143184976

IDR: 143184976 | DOI: 10.17816/clinpract691838

Текст научной статьи Опыт лечения боевых ранений магистральных артерий конечностей в условиях гражданского многопрофильного стационара

The article can be used under the CC BY-NC-ND 4 license

Submitted 02.10.2025 Accepted 05.10.2025 Published online 09.10.2025

ОБОСНОВАНИЕ

Современный вооружённый конфликт имеет ряд особенностей, которые значительно влияют на характер повреждений конечностей и медицинскую помощь, требуемую раненым и пострадавшим. Новые виды вооружения с особыми характеристи- ками поражающих элементов обусловливают уникальный характер ранений, отличающийся от всех описанных в ходе предыдущих вооружённых конфликтов, при этом линия боевого соприкосновения может находиться в непосредственной близости от хорошо укомплектованных крупных гражданских лечебных учреждений, в которых возможно оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Большинство имеющихся публикаций по военно-полевой хирургии посвящено работе военных госпиталей разных уровней, в то время как опыт гражданских учреждений, перепрофилированных для оказания помощи военнослужащим, практически не освещён, а разработанные методические указания по военно-полевой хирургии не учитывают особенности гражданского многопрофильного стационара [1, 2].

Учреждения системы Федерального медикобиологического агентства России (ФМБА России), находящиеся вблизи района боевых действий, оказывают помощь раненым и пострадавшим с первого дня конфликта. Усиление медицинских бригад на местах обеспечивает сводный отряд ФМБА России, в состав которого входят высококвалифицированные сосудистые хирурги ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России).

Травма магистральных сосудов конечностей зачастую является наиболее критичным повреждением и сопровождается не только риском ампутации, но и возможностью летального исхода [3, 4], в связи с чем основными задачами сосудистых хирургов являются спасение жизни и сохранение конечности. Выполнение сосудистой реконструкции при необратимой ишемии конечности может обернуться в дальнейшем рабдомиолизом и острой почечной недостаточностью. Ключевым прогностическим параметром, на который следует ориентироваться при выборе хирургической тактики, является степень ишемии мышц на момент поступления и прогнозируемое ухудшение ишемической нагрузки, однако объективная оценка этого параметра зачастую представляет серьёзную трудность.

Цель — определить особенности хирургической тактики при повреждениях магистральных артерий конечностей в условиях гражданского специализированного стационара в районе, расположенном вблизи проведения боевых действий.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Ретроспективное наблюдательное исследование госпитальных случаев лечения боевой травмы магистральных артерий конечности в гражданском перепрофилированном стационаре.

Критерии соответствия

Критерии включения : пациенты с боевой травмой, поступившие в стационар, у которых было диагностировано повреждение магистральных артерий конечностей, выполнено оперативное лечение и отслежен непосредственный результат в течение не менее двух суток с момента хирургического вмешательства.

Критерии невключения : наличие ведущего (доминирующего) сочетанного повреждения других областей.

Описание медицинского вмешательства

Пациенты поступали как в ходе организованной эвакуации после оказания им медицинской помощи силами передовых медицинских групп, так и при помощи добровольцев непосредственно после получения ранения. При поступлении в стационар на уровне приёмного отделения каждый пациент оперативно осматривался мультидисциплинарной командой специалистов, в которую входили сосудистый хирург, травматолог, нейрохирург и другие специалисты в зависимости от характера ранений. При признаках продолжающегося кровотечения и нарушении витальных функций (сознание, гемодинамика, дыхание) или наличии триады смерти (гипотермия, ацидоз, коагулопатия) интенсивную терапию под руководством врача — анестезиолога-реаниматолога начинали сразу же в приёмном отделении, а пациента незамедлительно транспортировали в операционную.

Если состояние пациента позволяло, на уровне приёмного отделения проводили диагностические мероприятия, выполняли базовые лабораторные и инструментальные исследования. При необходимости производили ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (УЗДС) и компьютерную томографию (в том числе с контрастированием). УЗДС также выполняли интраоперационно.

При травмах магистральных сосудов конечностей клиническое обследование включало определение степени ишемии конечности на основе модифицированной классификации В.А. Корнилова (табл. 1) и классификации И.И. Затевахина [2]. Оценивали следующие параметры: чувствительность, активные и пассивные движения, наличие пульса на периферических артериях, данные инструментальных методов обследования. Хирургическую

Таблица 1

Классификация острой ишемии конечности при ранениях*

|

Степень ишемии |

Основные клинические признаки |

Допплеровский сигнал |

Прогноз |

Хирургическая тактика |

||||

|

Чувст-витель-ность |

Активные движения |

Пассивные движения |

Арте-риаль-ный |

Венозный |

||||

|

Компенсированная (за счёт коллатералей) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Угрозы гангрены нет |

Показаний к срочному восстановлению артерии нет; перевязка сосуда безопасна |

|

|

Неком-пенси-рован-ная |

Ранняя |

+/- |

+/- |

+ |

+/- |

+ |

Конечность омертвеет в течение ближайших 6–8 часов |

Показаны срочное временное протезирование или восстановление артерии, профилактическая фасциотомия |

|

Критическая (сроки более 6 часов) |

- |

- |

+/- |

- |

+ |

Непосредственная угроза жизнеспособности конечности |

Показаны срочное временное протезирование артерии, лечебная фасциотомия, по возможности плазмаферез |

|

|

Необратимая (ишемическая контрактура) |

- |

- |

- |

- |

- |

Сохранение конечности невозможно |

Показана ампутация, восстановление артерии может привести к гибели раненого от эндотоксикоза |

|

Примечание . * — цитируется по [2].

тактику определяли индивидуально на основании методических указаний по военно-полевой хирургии Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России (см. табл. 1).

При необратимой ишемии или значительном разрушении тканей конечности выполняли её первичную ампутацию. При компенсированной и некомпенсированной ишемии выполняли сосудистые реконструктивные вмешательства. Повреждённый участок артериального сосуда резецировали, в зависимости от его протяжённости формировали прямой анастомоз либо выполняли аутовенозное протезирование реверсированным участком большой подкожной вены (vena saphena magna) или медиальной подкожной вены руки (vena basilica). При выявлении повреждений крупных вен при возможности выполняли их ушивание, при невозможности — перевязку. При необходимости на нижней конечности одномоментно выполняли фасциото-мию. Хирургическая техника фасциотомии пред- ставляла собой классический полузакрытый вариант: из 1–3 одиночных разрезов длиной 2–3 см на границе верхней и средней трети голени вскрывали фасциальный футляр и ножницами Metzenbaum в проекции фасциальных футляров рассекали фасцию в дистальном и проксимальном направлениях.

Антикоагулянтная терапия стандартно включала подкожное введение эноксопарина натрия 4000 анти-Ха МЕ дважды в день.

При прогрессировании постишемического синдрома применяли методы экстракорпоральной детоксикации и вторичную ампутацию конечности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

Непосредственный результат лечения удалось отследить у 57 раненых.

Мы наблюдали повреждения магистральных сосудов конечностей у 18% поступивших раненых, однако по разным причинам (агонирующее состоя- ние; значительное разрушение тканей конечности; определяющий вклад травмы другой области; формирование ишемической контрактуры крупных суставов и т.д.) сосудистые реконструкции выполнены менее чем у 1/5 таких пациентов. У многих не удалось в полной мере отследить даже непосредственный результат из-за эвакуации на следующий этап оказания медицинской помощи вследствие необходимости освобождения коечного фонда в условиях непрерывного поступления раненых.

Характер ранений сосудов непосредственно зависел от типа повреждающего элемента. Лишь в 2% наблюдений реконструктивные сосудистые операции выполнялись по поводу пулевых ранений. В абсолютном большинстве случаев причиной служила минно-взрывная травма, причём только у 33% прооперированных пациентов отмечались повреждения от действия первичных повреждающих факторов взрыва (продукты детонации и ударная волна), в остальных наблюдениях это были исключительно ранения вторичными поражающими элементами (осколками).

Основные результаты исследования

Мелкие осколки до 1 см (у 49% от числа прооперированных), как правило, вызывали перфорации сосудов с образованием ограниченных пульсирующих гематом, зачастую с сохранением дистального кровотока. Характерно, что мелкие осколки часто приводили к так называемым минирующим ранениям со сложными и неправильными раневыми каналами, наносили сочетанные повреждения вен и артерий. Расхождение между небольшим входным отверстием и обширными внутренними повреждениями мягких тканей и костей отмечалось в 75% таких ранений, что требовало обязательного проведения УЗДГ, а в сложных случаях — компью- терной томографической ангиографии с контрастным усилением (КТ-ангиография), обязательной тщательной ревизии раневого канала.

Осколки среднего размера — 1–3 см (у 37% прооперированных) — вызывали вариабельные повреждения: от краевых дефектов до полных поперечных разрывов сосудов. Особенностью таких ранений являлось частое сочетание с повреждением прилегающих нервных стволов. Крупные осколки — свыше 3 см (14% прооперированных) — вызывали разрушительные повреждения с обширными дефектами сосудистой стенки и массивным тканевым разрушением. Такие ранения характеризовались образованием обширных зон тканевой контузии, высоким риском вторичного тромбоза и необходимостью обширной хирургической обработки.

Вид и количество выполненных операций у включённых в исследование пациентов представлены в табл. 2.

В ближайшем послеоперационном периоде (первые двое суток) в связи с постишемическим синдромом экстракорпоральная детоксикация потребовалась 5 (9%) раненым, вторичная ампутация нижней конечности выполнена только у одного (1,8%) прооперированного пациента через 9 часов от первичной операции. Случаев летальности среди всех прооперированных пациентов не было (0%).

Многообразие проявлений боевой травмы магистральных сосудов конечностей лучше всего продемонстрировать описанием нескольких клинических примеров.

Описание случаев

Клинический пример 1. В приёмное отделение поступил пациент, 32 года, через 6 часов после минно-взрывной травмы левого плеча. На догоспи-

Таблица 2

Виды хирургических операций

|

Локализация ранения |

Вид хирургического вмешательства |

Пациенты n =57 (%) |

|

Верхняя конечность n =21, 37% |

Резекция артерии с аутовенозным протезированием реверсированным участком v. saphena magna или v. basilica |

16 (28) |

|

Циркулярная резекция артерии с прямым анастомозом |

5 (9) |

|

|

Нижняя конечность n =36, 63% |

Резекция артерии с аутовенозным протезированием реверсированным участком v. saphena magna или v. basilica |

33 (58) |

|

Циркулярная резекция артерии с прямым анастомозом |

3 (5) |

|

|

Фасциотомия |

29 (51) |

тальном этапе медицинской бригадой выполнено временное шунтирование плечевой артерии с использованием стерильной пластиковой трубки.

При поступлении состояние пациента оценивалось как стабильное, средней степени тяжести, с удовлетворительным кровоснабжением дистальных отделов конечности и отсутствием признаков острой ишемии. У пациента была рвано-ушибленная рана размером 3,0х2,5 см в средней трети левого плеча с незначительным кровянистым отделяемым. Определялся дефект плечевой артерии протяжённостью до 4 см, замещённый временным шунтом. Пульсация на периферических артериях сохранена, хотя и ослаблена. Неврологический статус оставался интактным: чувствительность и движения в кисти и пальцах полностью сохранены. Наблюдался умеренный отёк мягких тканей в области повреждения. Инструментальная диагностика включала УЗДС, по результатам которого выявлены признаки дистальной гипоперфузии при сохранении проходимости временного шунта. Рентгенологическое исследование показало наличие рентгенопозитивного инородного тела неправильной формы размером 2,0х1,5 см в мягких тканях медиальной поверхности плеча. Других повреждений у пациента не выявлено.

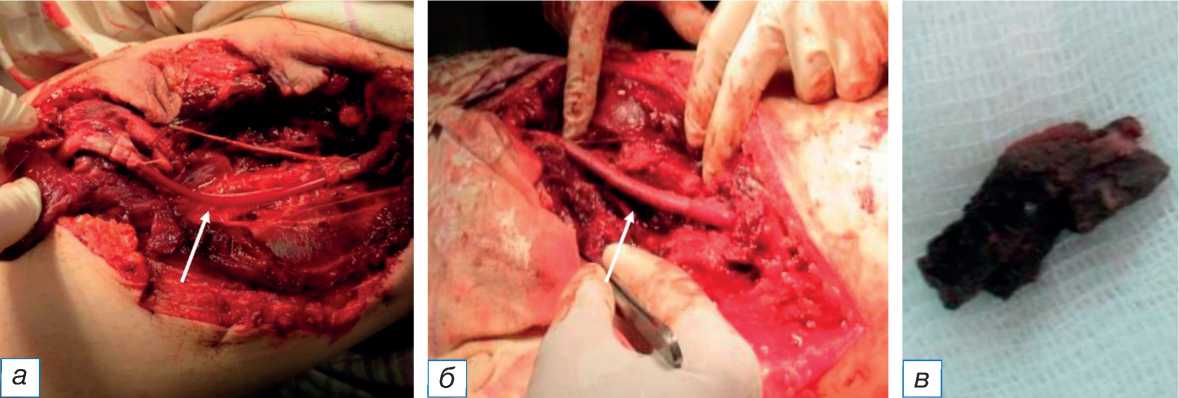

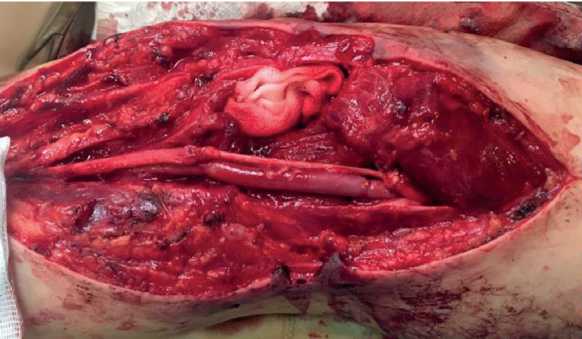

Под эндотрахеальным наркозом выполнено хирургическое вмешательство, включавшее первичную обработку раны, ревизию раневого канала и удаление поражающего осколка. При ревизии установлено, что имеется сегментарный дефект плечевой артерии протяжённостью 4 см с размозжением краёв. Выполнена резекция повреждённого участка с последующим аутовенозным протезированием с использованием реверсированного трансплантата большой подкожной вены, забран- ного с правого бедра (рис. 1). Сосудистая реконструкция выполнена микрохирургической техникой с применением шовного материала пролен 7/0. Операция завершена дренированием раны и послойным ушиванием.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Контрольное ультразвуковое исследование подтвердило полную проходимость реконструированного сегмента артерии и восстановление магистрального кровотока. Отмечалось восстановление полноценной пульсации на периферических артериях. Состояние пациента признано стабильным, он эвакуирован для дальнейшего лечения в специализированное тыловое учреждение.

В дальнейшем, при долечивании в другом учреждении послеоперационный период протекал без осложнений. При контрольном УЗДС подтверждены полная проходимость реконструированного сегмента артерии, сохранение магистрального кровотока.

Данное наблюдение демонстрирует успешное применение двухэтапной тактики лечения повреждения магистральной артерии, включающей временное шунтирование на догоспитальном этапе и последующее аутовенозное протезирование в стационарных условиях. Своевременно выполненная сосудистая реконструкция позволила предотвратить развитие ишемических осложнений и сохранить конечность, что подчёркивает важность преемственности на этапах оказания медицинской помощи.

Клинический пример 2. В приёмное отделение поступил пациент, 28 лет, через 2 часа после множественного осколочного ранения правой нижней конечности. Ранение в подколенную область

Рис. 1. Резекция повреждённого участка: а — временный шунт плечевой артерии (стрелка); б — замещение дефекта плечевой артерии реверсированной аутовеной (стрелка); в — удалённый осколок.

иническая

эактика

Том 16 №3

характеризовалось как слепое с предполагаемым повреждением элементов сосудистого пучка. Состояние пациента при поступлении оставалось стабильным, с компенсированными гемодинамическими показателями и отсутствием клинических признаков острой ишемии конечности.

При локальном осмотре в области подколенной ямки визуализировалась рана диаметром 2 см с незначительным кровотечением. Пульсация на периферических артериях стопы определялась, хотя и была ослаблена. Чувствительность и двигательная функция дистальных отделов конечности полностью сохранены. Отмечался умеренный отёк паравазальных тканей.

По результатам УЗДС выявлены признаки сочетанного повреждения подколенной артерии и вены с формированием ограниченной гематомы. Кровоснабжение дистальных отделов конечности сохранено. Рентгенологическое исследование подтвердило наличие рентгенопозитивного осколка неправильной формы в мягких тканях подколенной области.

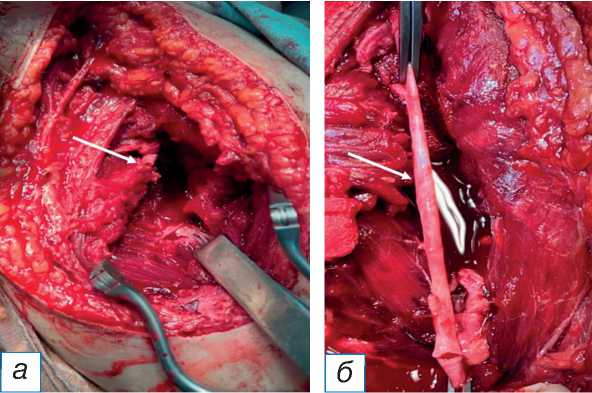

Под эндотрахеальным наркозом выполнено хирургическое вмешательство, включавшее ревизию раневого канала, удаление осколка, реконструкцию артерии и ушивание дефекта вены. Интраоперационно обнаружены краевые дефекты подколенной артерии и вены протяжённостью до 1,5 см. Выполнена резекция повреждённых участков подколенной артерии с последующим аутовенозным протезированием с использованием реверсированного трансплантата большой подкожной вены. Сосудистая реконструкция осуществлена с применением микрохирургической техники (рис. 2).

Послеоперационный период характеризовался полным восстановлением кровоснабжения конеч-

Рис. 2. Сосудистая реконструкция: а — дефект подколенной артерии (стрелка); б — протезирование подколенной артерии реверсированной аутовеной (стрелка).

ности. Контрольное ультразвуковое исследование подтвердило проходимость реконструированных сосудов. Пациент активизирован на следующие сутки и эвакуирован для дальнейшего лечения.

Особенностями данного наблюдения были сочетанное повреждение подколенных артерии и вены, оптимальные сроки эвакуации после ранения и отсутствие выраженной ишемии, что и определило возможность выполнения первичной сосудистой реконструкции с благоприятным прогнозом для выздоровления.

Клинический пример 3 . Пациент, 35 лет, доставлен в приёмное отделение спустя 3 часа после получения слепого пулевого ранения мягких тканей правой голени. Состояние больного при поступлении оценивалось как тяжёлое в связи с продолжающимся кровотечением из раневого канала. На догоспитальном этапе оказания медицинской помощи был наложен жгут выше места ранения — на верхнюю треть правого бедра.

При поступлении наблюдалась характерная картина геморрагического шока: выраженная бледность кожных покровов, холодный пот, тахикардия до 120 уд./мин и артериальная гипотензия (80/50 мм рт.ст.). Локальный статус характеризовался наличием артериального жгута на верхней трети бедра и раневого отверстия диаметром 1,5 см в средней трети голени с признаками продолжающегося венозного кровотечения. Пульсация на периферических артериях стопы не определялась вследствие наложенного жгута.

Экстренное ультразвуковое исследование выявило повреждение большой подкожной вены при сохранности магистральных артериальных сосудов. Рентгенография подтвердила наличие инородного тела (пули) в мягких тканях задней поверхности голени. Лабораторные анализы демонстрировали критическое снижение показателей гемоглобина до 78 г/л и гематокрита до 24%.

В ходе экстренного хирургического вмешательства произведено незамедлительное снятие артериального жгута с последующей ревизией раневого канала. Интраоперационно обнаружен дефект стенки большой подкожной вены диаметром 1,0 см. Дефект устранён путём наложения сосудистого шва нитью пролен 6/0 (рис. 3). Полная остановка кровотечения достигнута незамедлительно. Для коррекции геморрагического шока проведена гемотрансфузия 500 мл эритроцитарной массы и 600 мл свежезамороженной плазмы.

Рис. 3. Устранение дефекта стенки большой подкожной вены: а — внешний вид ранения; б — ушивание дефекта большой подкожной вены; в — пуля, извлечённая из раны.

Послеоперационный период характеризовался быстрой стабилизацией гемодинамических показателей и восстановлением параметров периферической крови. Контрольное ультразвуковое исследование подтвердило сохранение проходимости реконструированной вены.

Данное клиническое наблюдение наглядно демонстрирует ятрогенное осложнение в виде ошибочного наложения жгута выше места ранения при венозном кровотечении, что привело к усугублению кровопотери и развитию тяжёлого геморрагического шока. Особую сложность представляла дифференциальная диагностика характера кровотечения при атипичной траектории раневого канала.

Клинический пример 4. Пациент, 31 год, поступил в стационар через 3 часа после получения осколочного ранения левого бедра. На догоспитальном этапе наложен жгут на уровне бедра, однако его применение не обеспечило адекватного гемостаза. Состояние больного при поступлении расценено как крайне тяжёлое вследствие про- фузного венозного кровотечения и развившегося геморрагического шока.

При хирургической ревизии обнаружено повреждение бедренной кости в нижней трети с вторичным ранением подколенной вены костными отломками. Произведено снятие жгута с последующим наложением сосудистого шва на повреждённый участок вены. Восстановление целостности сосуда позволило достичь полного гемостаза. Вторым этапом выполнена хирургическая обработка костной раны с репозицией и фиксацией отломков. Послеоперационный период характеризовался стабилизацией гемодинамических показателей и восстановлением адекватного венозного оттока от конечности.

Данное наблюдение демонстрирует особенности тактики при сочетанных повреждениях костных структур и магистральных венозных сосудов. Подчёркивается важность этапного подхода в лечении, где первоочередное внимание уделяется восстановлению сосудистой проходимости с последующей стабилизацией костных отломков (рис. 4).

Рис. 4. Восстановление сосудистой проходимости: а — внешний вид ранения левой нижней конечности, жгут в верхней трети бедра (стрелка); б — дефект подколенной вены (стрелка); в — ушивание дефекта подколенной вены (стрелка).

иническая on 25 эакти Kcb Том 16 № 3

Клинические наблюдения 3 и 4, хотя и не связаны прямо с ранениями артерий, но демонстрируют важное значение дифференциальной диагностики между артериальным и венозным кровотечением на догоспитальном этапе, а также необходимость контролирования остановки кровотечения после наложения жгута для исключения случаев неправильной первой медицинской помощи при венозном кровотечении.

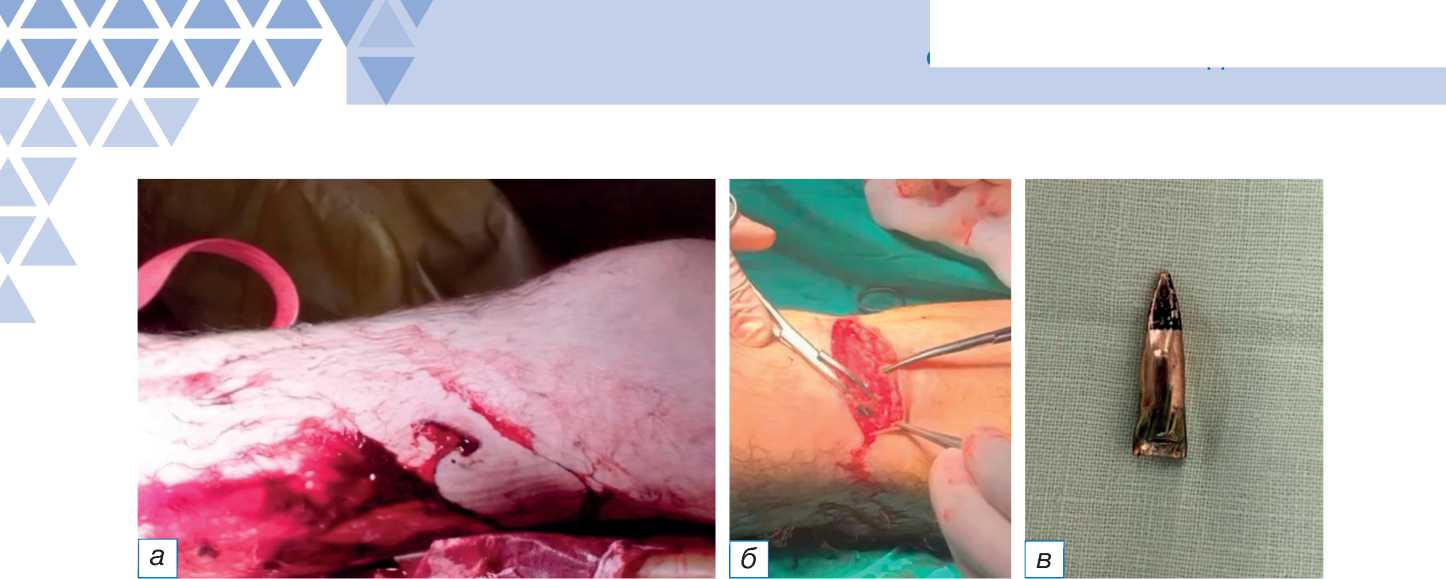

Клинический пример 5. Пациент, 22 года, доставлен в приёмное отделение с минно-взрывным ранением левого плеча, точные сроки ранения неизвестны. При первичном осмотре отмечалось отсутствие пульсации на лучевой артерии, активных движений в локтевом и лучезапястном суставах и тактильной чувствительности в поражённой конечности, однако пассивные движения в суставах были сохранены. В ходе интраоперационной ревизии выявлен протяжённый тромбированный сегмент плечевой артерии с отслойкой интимы с признаками контузионного повреждения и разрывом сосудистой стенки. Принято решение о выполнении тромбэктомии с последующей резекцией повреждённого участка артерии. Дефект сосуда замещён аутовенозным трансплантатом из большой подкожной вены (рис. 5).

После восстановления магистрального кровотока отмечено постепенное улучшение перфузии дистальных отделов конечности. В отдалённом периоде достигнуто полное восстановление функций конечности.

Данное наблюдение подтверждает эффективность реваскуляризации даже при наличии признаков тяжёлой острой ишемии. Сохранение пассивной подвижности суставов послужило ключевым прогностическим признаком, определившим успех реконструктивного вмешательства.

Клинический пример 6. Спустя 8 часов после осколочного ранения в приёмное отделение поступил пациент, 48 лет, с изолированным повреждением бедренной артерии, осложнённым формированием напряжённой гематомы и клинической картиной острой некомпенсированной ишемии конечности. При первичном осмотре отмечались характерные признаки критического нарушения периферического кровообращения: мраморность кожных покровов, отсутствие капиллярного ответа и дистальной пульсации, нарушение активных движений и чувствительности нижней конечности. Пассивные движения в голеностопном суставе поражённой конечности были сохранены.

В условиях операционной выполнена срочная хирургическая обработка раневого канала с ревизией зоны повреждения. Интраоперационно диагностирован сегментарный дефект бедренной артерии, потребовавший резекции. Восстановление артериальной непрерывности достигнуто посредством аутовенозного протезирования с использованием реверсированного трансплантата большой подкожной вены.

Особенностью хирургической тактики явилось выполнение фасциотомии, направленной на предупреждение развития компартмент-синдрома после восстановления магистрального кровотока. Непосредственным результатом вмешательства стала полная реваскуляризация конечности с восстановлением пульсации на операционном столе (рис. 6).

В послеоперационном периоде отмечалось постепенное регрессирование ишемических проявлений с полным восстановлением функций конечности. Контрольные ультразвуковые исследования подтвердили сохранение проходимости реконструированного сегмента артерии.

Рис. 5. Замещение дефекта сосудааутовенозным трансплантатом: а — рентгенография левого плеча (разрушение плечевой кости обозначено стрелкой); б — дефект плечевой артерии левого плеча (стрелка); в — аутовенозное протезирование левой плечевой артерии.

ГАТАТАТЖ [▼w

a

б

в

Рис. 6. Выполнение фасциотомии: а, б — дефект бедренной артерии (стрелки); в — аутовенозное протезирование бедренной артерии (стрелка).

В данном наблюдении, несмотря на значительную временную задержку с поступлением, последовательное выполнение хирургической обработки, сосудистой реконструкции и фасциотомии позволило добиться благоприятного исхода. Случай демонстрирует эффективность применения аутовенозного шунтирования в условиях отсроченного оказания специализированной медицинской помощи.

Клинический пример 7. Через 4 часа после осколочного ранения плечевой области в стационар поступил пациент, 21 год, с сочетанным повреждением плечевой артерии и срединного нерва. При первичном осмотре отмечалось сохранение пассивной подвижности конечности при полном отсутствии периферического пульса, активных движений и тактильной чувствительности конечности.

Интраоперационная ревизия выявила протяжённый сегментарный дефект плечевой артерии длиной 4 см и полное пересечение срединного нерва на аналогичном протяжении. Принято решение о выполнении симультанного реконструктивного вмешательства.

На первом этапе произведено аутовенозное протезирование плечевой артерии с использованием реверсированного трансплантата v. basilica . После восстановления магистрального кровотока выполнен второй этап операции — замещение дефекта срединного нерва аутотрансплантатом икроножного нерва ( nervus suralis ), взятым из области медиальной лодыжки.

Послеоперационный период характеризовался постепенным восстановлением периферического кровообращения и начальными признаками реиннервации. В дальнейшем у пациента отмечалось прогрессирующее восстановление двигательной и чувствительной функций конечности (рис. 7).

Данное наблюдение иллюстрирует возможности выполнения сложных реконструктивных вмешательств в условиях прифронтового стационара. Отсутствие ишемической контрактуры определило возможность выполнения симультанной сосудисто-нервной реконструкции. Случай демонстрирует важность комплексного подхода к восстановлению не только анатомической целостности, но и функциональной состоятельности повреждённой конечности.

Рис. 7. Аутовенозное протезирование плечевой артерии с использованием реверсированного трансплантата v. basilica .

клиническая;

оактика

Том 16 №3

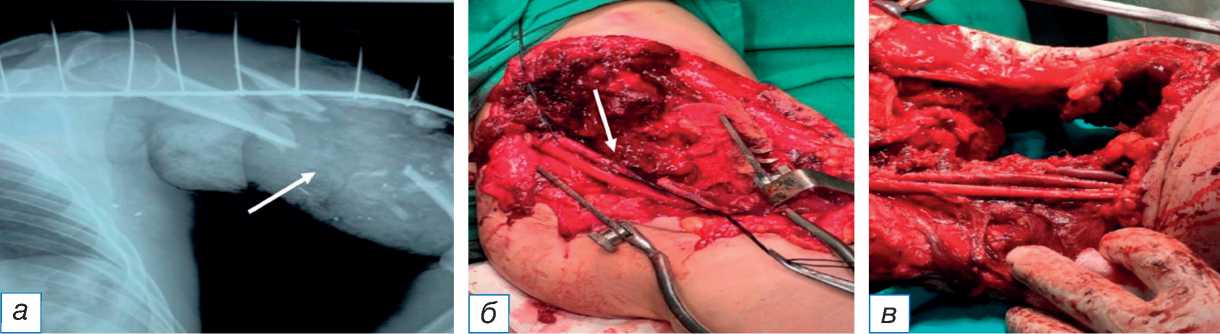

Клинический пример 8. Пациент, 41 год, доставлен в приёмное отделение спустя 4 часа после получения осколочного ранения правой подмышечной области. Состояние больного при поступлении оценивалось как средней степени тяжести, однако, несмотря на относительную стабильность гемодинамических показателей, отмечались прогрессирующая бледность кожных покровов и нарастающая общая слабость.

При клиническом осмотре в области правой подмышечной ямки визуализировалась напряжённая гематома диаметром около 8 x 10 см с выраженной пульсацией. Периферическая пульсация на артериях предплечья и кисти не определялась. Наблюдалось снижение кожной чувствительности по медиальной поверхности плеча и предплечья.

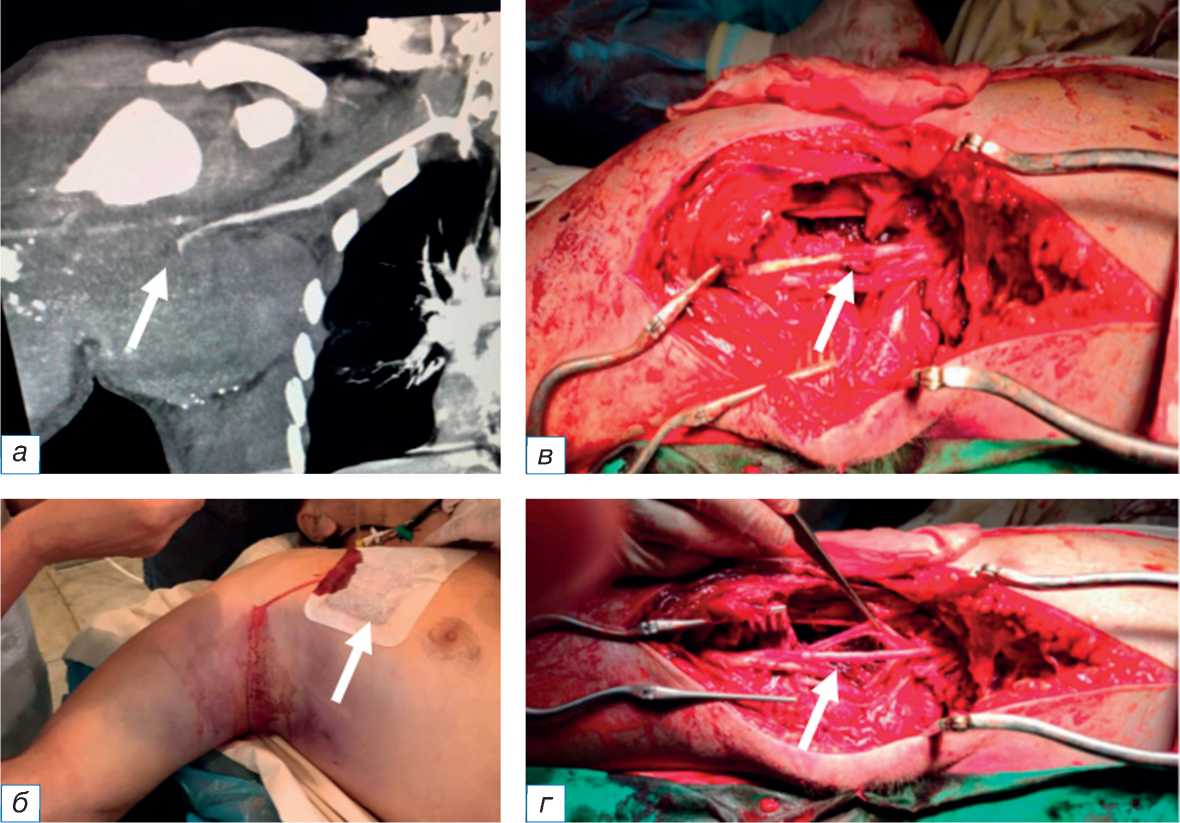

Экстренно выполненная компьютерно-томографическая ангиография с контрастным усилением выявила полный поперечный разрыв подмышечной артерии на протяжении 3 см с образованием обширной пульсирующей гематомы.

В условиях операционной под эндотрахеаль-ным наркозом выполнено хирургическое вмешательство. После вскрытия и эвакуации гематомы обнаружен сегментарный дефект подмышечной артерии протяжённостью 4 см с размозжёнными краями. Произведена резекция повреждённого участка с последующим аутовенозным протезированием с использованием реверсированного трансплантата большой подкожной вены. Сосудистый шов наложен с применением микрохирургической техники. Интраоперационно зафиксировано восстановление пульсации на периферических артериях (рис. 8).

Послеоперационный период характеризовался постепенным восстановлением кровоснабжения конечности. Контрольное ультразвуковое исследование подтвердило полную проходимость реконструированного сегмента артерии. Отмечалось прогрессирующее восстановление чувствительности и двигательной функции конечности.

Представленное наблюдение демонстрирует успешное применение КТ-ангиографии для точной

Рис. 8. Восстановление пульсации на периферических артериях: а — компьютерная томографическая ангиография, демонстрирующая дефект правой подмышечной артерии с образованием ложной аневризмы с тромбозом (стрелка); б — внешний вид раненого (место входного отверстия обозначено стрелкой); в — дефект подмышечной артерии (стрелка); г — протезирование подмышечной артерии реверсированной аутовеной (аутотрансплантат указан стрелкой).

топической диагностики сложного проксимального повреждения магистрального сосуда. Своевременное выполнение аутовенозного протезирования позволило не только сохранить конечность, но и восстановить её полноценную функцию, несмотря на первоначально тяжёлый характер повреждения и развившуюся ишемию. Случай подтверждает необходимость наличия возможности выполнения экстренной КТ-ангиографии в условиях многопрофильного стационара прифронтовой территории.

ОБСУЖДЕНИЕ

В рамках настоящего исследования проведён ретроспективный анализ клинических наблюдений современной боевой травмы магистральных артерий конечностей. Количество раненых, поступивших с такими ранениями, существенно больше по сравнению с опытом предыдущих конфликтов (например, в Великую Отечественную войну ранения сосудов описаны у 1% раненых, в Чеченском конфликте — у 5–6%, мы же наблюдали ранения сосудов у 18% поступивших раненых) [1–4]. Некоторую роль в этой статистике, вероятно, сыграло совершенствование оказания первой медицинской помощи на поле боя, но основной причиной является применение новых видов вооружений (кассетные боеприпасы и другие виды современных снарядов). Комбинированный характер ранений, который мы наблюдали, требует участия мультидисциплинарной команды специалистов (травматолог-ортопед, сосудистый хирург, нейрохирург, абдоминальный и торакальный хирург, анестезиолог-реаниматолог, врачи диагностических специальностей).

Диагностика травмы артерий конечностей мо- жет представлять трудности, когда входное отверстие поражающего элемента расположено вне проекции хода сосуда и нет артериального кровотечения. Наш опыт подтверждает ключевую роль УЗДГ, в то время как КТ-ангиография, выполняемая при стабильной гемодинамике, предоставляет уникальные возможности для предоперационного планирования в сложных ситуациях, особенно когда имеются множественные осколочные ранения, и определение уровня повреждения затруднено.

В случае поражений магистральных сосудов конечностей зачастую имеют место значительные разрушения тканей, сложные раневые каналы, контузионные повреждения, что не даёт возмож- ности объективно оценить чувствительность, активные движения, а вместе с тем и степень ишемии. В ходе работы стало ясно, что особенности воздействия поражающих элементов в современном конфликте приводят к тому, что не существует абсолютных критериев развития необратимой ишемии конечности (в том числе время ранения, пульсация, данные УЗДГ, отсутствие чувствительности, мышечная ригидность), за исключением формирования ишемической контрактуры круп- ных суставов.

Время ранения традиционно считалось значимым фактором развития необратимой ишемии, однако имеется целый ряд сообщений, где на своём опыте авторы не нашли этому подтверждений. S.R. Menakuru и соавт. [5], описывая серию из 148 пациентов, сообщают об отличных результатах, несмотря на медианную задержку в 9,3 часа с момента поступления пострадавшего. W.H. Wagner и соавт. [6] обнаружили отсутствие корреляции между временем ишемии и исходом при сосудистой травме. W. de Silva и соавт. [7] описывают блестящий результат 36 сосудистых реконструкций с медианным временем от получения травмы 10 часов. В нашей практике у ряда пациентов успешные сосудистые реконструкции выполнялись более чем через 24 часа от момента получения ранения.

Анализ доступной литературы показывает, что возможна тактика восстановления всех магистральных сосудов вне зависимости от степени ишемии конечности. Даже при отсутствии восстановления периферического кровоснабжения конечности можно отсрочить выполнение вторичной ампутации, поскольку ишемия может быть мозаичной, и этапные некрэктомии на фоне применения экстракорпоральных методов детоксикации позволят сохранить конечность [4–7]. Однако применение этого подхода требует значительных усилий медицинского персонала, хорошей оснащённости и преемственности в условиях этапного оказания медицинской помощи.

В каждом случае решение о возможности выполнения сосудистой реконструкции необходимо принимать индивидуально. Следует помнить, что основная задача медицинской помощи в условиях военного конфликта — это спасение жизни максимального числа раненых в условиях массового поступления. Выбор общей стратегии лечения на этапе принятия сортировочных решений должен быть основан на оценке витальных функций

ТОМ 16 №3

(сознание, гемодинамика, дыхание) и наличия «триады смерти» (гипотермия, ацидоз, коагулопатия). У нестабильного пациента с тяжёлыми сочетанными повреждениями необходимо быстро и надёжно остановить продолжающееся кровотечение, а хирургическая тактика должна быть основана на принципах целесообразности.

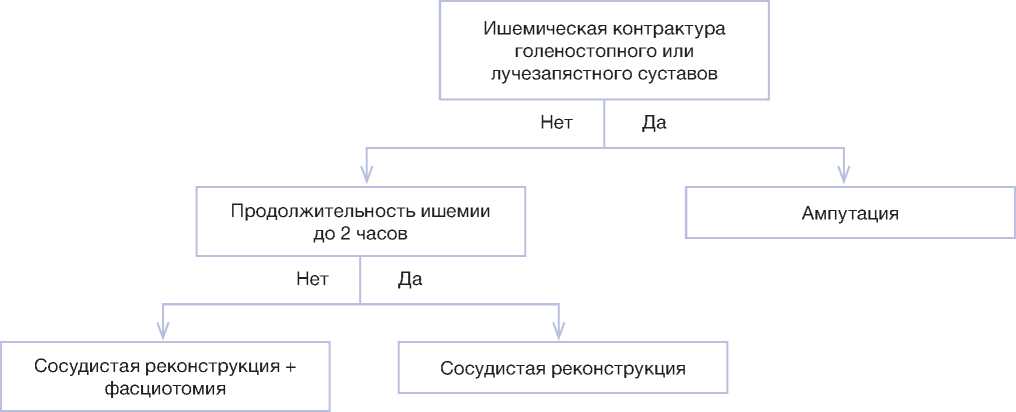

Мы разработали собственный алгоритм выбора тактики лечения (рис. 9), на который ориентировались в работе и который подтвердил свою высокую клиническую эффективность. Возможны три варианта тактического хирургического решения: сосудистая реконструкция, сосудистая реконструкция вместе с фасциотомией и ампутация. Особое значение при выборе конкретного варианта имеет оценка пассивных движений в повреждённой конечности в крупных суставах как более надёжного прогностического критерия её жизнеспособности. Отсутствие активных движений и чувствительности обратимы, кроме того, могут быть при сопутствующем повреждении нервов и не являются показанием к ампутации.

При поражении артерий нижней конечности только в идеальной ситуации, когда ранение получено менее 2 часов назад и нет значительных повреждений тканей, можно отказаться от фасциотомии. В остальных случаях фасциотомия показана, а отказ от неё может в дальнейшем привести к компартмент-синдрому и острой почечной недостаточности. Хотя необходимость фасциото-мии очевидна при отёке и болезненности дистальных мышц, это не так, когда речь идёт о профилактике [8, 9]. Показано, что ранняя фасциотомия при травме сосудов нижних конечностей способствует снижению частоты последующих ампутаций и сокращению длительности лечения [10]. Фас-циотомия с профилактической целью при острой ишемии верхней конечности может быть неоправ-дана. Так, в исследовании D. Jo и соавт. [11] выполнение фасциотомии не имело очевидных преимуществ и было связано с увеличением числа осложнений. В нашем исследовании при травмах сосудов верхней конечности фасциотомия рутинно не выполнялась.

При сопутствующих поражениях кости большинство ортопедических фиксаций были внешними и при наличии достаточного опыта у врача-травматолога выполнялись быстро и параллельно с работой сосудистого хирурга. Проблемы очерёдности этапов не было, и большинство сосудистых анастомозов выполнялось на уже стабилизированной конечности. В редких случаях, когда травматологам требовалось значительное время для фиксации конечности, восстановление проходимости артерий выполнялось первым этапом.

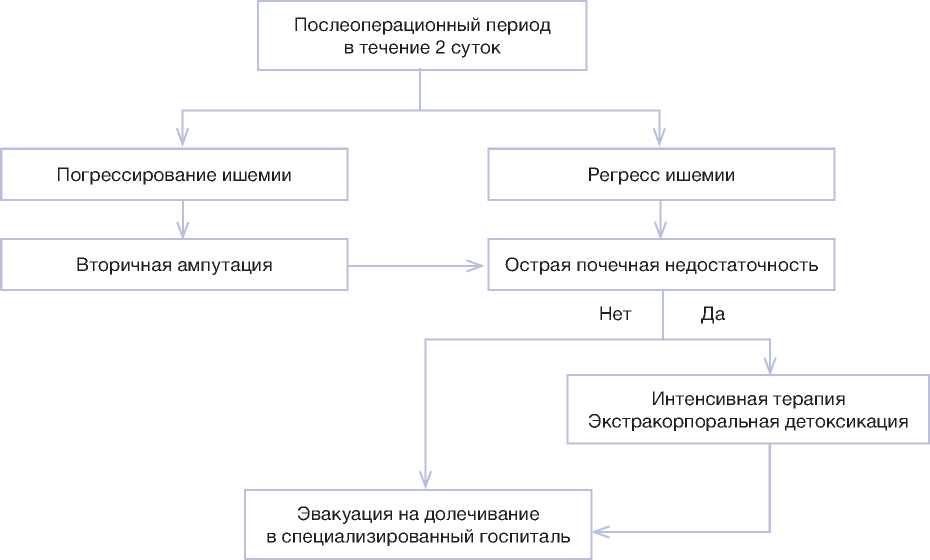

В послеоперационном периоде могут наблюдаться прогрессирование ишемии и развитие острой почечной недостаточности, что будет требовать немедленных ответных мер (вторичная ампутация и/или экстракорпоральная детоксикация) (рис. 10). Мы считаем, что после выполнения сосудистых реконструкций необходимо активное наблюдение за пациентом в течение двух суток, а его преждевременная эвакуация может повысить риски несвоевременного оказания адекватной медицинской помощи.

Рис. 9. Алгоритм выбора лечебной тактики при ранениях магистральных артерий конечностей.

Рис. 10. Алгоритм ведения пациента после восстановления магистральных артерий конечности.

Сложная оперативная обстановка и возможность безопасной эвакуации раненых и пострадавших может существенно модифицировать применение классической концепции «многоэтапного лечения», что диктует необходимость разработки гибких и адаптивных протоколов эвакуации и лечения.

Наш опыт демонстрирует высокий уровень квалификации передовых медицинских групп, которые в условиях пребывания в зоне непосредственной опасности выполняли такие хирургические вмешательства, как временное шунтирование повреждённых кровеносных сосудов, что обеспечивало сохранение конечности. Вместе с тем выявлен системный риск наложения артериального жгута при изолированном венозном кровотечении, что указывает на необходимость совершенствования программ обучения догоспитальной помощи с акцентом на дифференциальную диагностику характера кровотечения.

В хорошо укомплектованных гражданских стационарах вблизи районов проведения боевых действий возможно проведение сосудистых реконструктивных операций при ранениях магистральных артерий, однако из-за риска развития постишемического синдрома целесообразно воздержаться от немедленной дальнейшей эвакуации и организовать наблюдение за прооперированными пациентами в течение не менее двух суток (см. рис. 10). Из-за отсутствия прямых контактов между учреждениями, оказывающими медицинскую помощь на разных этапах, может нарушаться преемственность, что негативно влияет на окончательный результат лечения раненого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном военном конфликте наблюдается сочетание уникального характера ранений и сложной оперативной обстановки, что требует при организации медицинской помощи исключительной координации сил и средств и определяет необходимость индивидуальных тактических решений у каждого пациента. Линия боевого соприкосновения может находиться в непосредственной близости от хорошо укомплектованных гражданских учреждений здравоохранения, на базе которых возможна высокотехнологичная медицинская помощь, однако в случае выполнения сложных хирургических операций наблюдение за прооперированным пациентом в ближайшем послеоперационном периоде целесообразно организовать на месте и воздержаться от немедленной эвакуации.

эактика

При травме магистральной артерии конечности основным параметром, влияющим на возможность сохранения самой конечности, является степень ишемии мышц. Необратимую ишемию зачастую определить затруднительно, и ориентироваться следует на формирование ишемической контрактуры крупных суставов. Время получения ранения, отсутствие пульса, активных движений и чувствительности не могут служить показанием к ампутации. Разработанный нами алгоритм показал высокую эффективность в сохранении жизни и спасении конечности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. А.В. Смирнов , Р.И. Хабазов , С.В. Дерябин — общая концепция, сбор и анализ материала, написание текста статьи, редактирование; С.В. Дерябин , М.В. Хруслов , П.Ю. Орехов , П.Ю. Паршин , А.Р. Абасов — выполнение операций; А.В. Троицкий — общая концепция, общее руководство. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.

Этическая экспертиза. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (протокол № 9/2025 от 15.09.2025). От пациентов, включенных в исследование, получены письменные информированные добровольные согласия на участие в исследовании и распространение обезличенных данных с научной целью.

Источники финансирования . Государственное задание ФМБА России.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с данной публикацией.

Оригинальность. При проведении исследования и создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, данные могут быть опубликованы в открытом доступе.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: А.V. Smirnov , R.I. Khabazov , S.V. Deryabin , general concept, collection and analysis of material, writing the article, editing; S.V. Deryabin , M.V. Khruslov , P.Yu. Orekhov , P.Yu. Parshin , A.R. Abasov , execution of operations; A.V. Troitskiy , general concept, general management. Thereby, all authors provided approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Ethics approval: The study was approved by the local ethics committee of the Federal Scientific and Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency of Russia (protocol No. 9/2025 dated Sept 15, 2025). All patients included in the study signed informed voluntary consent for treatment and surgery, as well as for the use of anonymized health data for scientific purposes.

Funding sources: State assignment of the Federal Medical and Biological Agency of Russia.

Disclosure of interests: The authors declare no conflict of interests.

Statement of originality: The authors did not utilize previously published information (text, illustrations, data) in conducting the research and creating this paper.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, data can be published as open access.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.