Опыт оценки индивидуальной мобильности людей из могильников Северо-Восточной Руси по данным изотопного анализа эмали зубов

Автор: Добровольская М.В., Макаров Н.А., Киселева Д.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 277, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность привлечения новых методических возможностей для изучения миграционных процессов в сложении древнерусского населения не вызывает сомнения. Привлечение данных об изотопном составе стронция для выявления мигрантов первого поколения - один из инструментов изучения мобильности населения. Мы рассматриваем индивидуальную мобильность в среде населения двух областей Северо-Восточной Руси - Белоозера и Суздальского Ополья XI-XIII вв. (могильники Нефедьево I, Минино I, Никольское III, Гнездилово 12). В статье приведены данные о соотношении Sr87/86%o в эмали зубов, формирующихся в детском и отроческом - юношеском возрасте. Это позволяет выявить мигрантов первого поколения, совершивших переселения в детстве или отрочестве. В качестве материала взяты образцы эмали коронок 28 зубов от 14 индивидов. В этих парах сопоставляются значения Sr87/86% в эмали резца (первого моляра) и третьего моляра. Выявлен факт высокой мобильности у отдельных индивидов в детском возрасте, который требует отдельного изучения. Первые результаты позволяют предполагать более высокую мобильность людей из погребений ранних периодов существования памятников. Если бы мы ограничились одним образцом от каждого индивида, то не смогли бы предметно обсуждать мобильность в детском и юношеском возрасте, а лишь констатировать факт мигранта первого поколения. Полученные результаты демонстрируют, что переселение людей, которых мы оцениваем как «мигранты первого поколения», происходило в детском возрасте.

Средневековая русь, погребения, изотопный состав стронция, индивидуальная мобильность, сроки формирования зубов

Короткий адрес: https://sciup.org/143184179

IDR: 143184179 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.277.433-451

Текст научной статьи Опыт оценки индивидуальной мобильности людей из могильников Северо-Восточной Руси по данным изотопного анализа эмали зубов

Один из центральных вопросов в изучении сложения населения средневековой Руси – роль различных форм миграций в процессе формирования этой общности. Погребальные памятники X–XIII вв. однозначно свидетельствуют о культурном разнообразии населения, которое, как правило, интерпретируется в координатах этнической идентичности и миграционной активности.

Каковы основные возможности изучения миграций? Под миграцией в данном случае мы понимаем переселение одного человека или группы людей из одного района в другой на длительное время, составляющее значительную часть всей жизни. Мы не рассматриваем сезонные миграции или длительные нерегулярные путешествия. В археологии в качестве индикатора миграций чаще всего рассматривается появление на новой территории комплексов материальной культуры, ранее сложившихся за ее пределами, в том числе погребений, выделяющихся особым характером обряда или присутствием в составе погребального инвентаря предметов, необычных для местных культурных контекстов. В палеоантропологии признаком миграции будет считаться появление на территории индивидов с краниологическими и остеологическими особенностями, которые были несвойственны местному населению в предшествующую эпоху. Источник миграции определяется путем поиска группы, краниологические особенности которой близки обнаруженным с учетом хронологии.

Палеогенетические исследования с появлением новых методик, относительно дешево анализирующих целые геномы многих людей, позволяют также выявлять мигрантов, т. е. людей, характеристики генома которых несходны с людьми, жившими на этой территории в предшествующее время. «Миграционные потоки теперь можно было идентифицировать с высокой степенью уверенности, степень смешения с постоянным населением количественно оценить, и такие детали, как биологический половой состав мигрантов и изменения в мигрирующем населении с течением времени, могли быть уточнены» ( Anthony , 2023). Хотелось бы добавить, что палеоантропология, изучая биологическую изменчивость, характеризует группу, в то время как палеогенетика, исследуя геномы отдельных индивидов, рассматривает каждого из них как достаточный ресурс для оценки происхождения предков этого человека.

Примерно в одно время со становлением методов генетического анализа развивались методы изучения изотопного анализа биологических тканей, минеральных объектов среды, предметов, созданных по определенным технологиям. Применительно к биологическим предметам исследования этот подход позволяет отслеживать соответствие его состава и состава среды и высказывать мнение относительно их сходства или различия (Price et al., 2002; Bentley et al., 2002; Bickle, Hofmann, 2007; Gerling et al., 2012; Depaermentier et al., 2020). Сходство изотопного состава биологических тканей различных животных и растений обусловлено их включением в единые или сходные экосистемы. Несходство – участием в различающихся геобиоценозах. Биологические ткани имеют различную скорость перестройки и, соответственно, обновления состава. Более консервативные ткани сохраняют в своем составе показатели той среды, в которой они находились на период формирования. Зная скорость и время формирования той или иной биологической структуры, мы можем получить сведения об окружающей среде индивида в определенные периоды его жизни.

Возможность углубленного изучения отдельных индивидов древности и Средневековья представляет особую важность для наук исторического цикла. Для археологии это открывает путь к микроистории без привлечения письменных свидетельств. Изотопный анализ позволяет обоснованно судить о переселениях индивидов на протяжении жизни, параллельно проводить работы с большими массивами данных и с отдельными сюжетами, историями жизни отдельных людей. Результаты изотопного анализа, указывающие на факт миграции по палеоантропологическим материалам, более надежны, чем археологические данные, так как культурные традиции могут распространяться необязательно путем переселения носителей культуры или минимальной численностью таких носителей.

Выявление мигрантов первого поколения, определение примерного возраста миграции – задачи, решение которых позволяет избавиться от излишней абстрактности и оценивать, за счет каких людей и обстоятельств происходили события миграций в группе населения, оставившего тот или иной погребальный памятник. Для истории Средневековья, плотно наполненной событиями коллективной и индивидуальной миграции, выявление недавних мигрантов – важная задача, которая сегодня не может быть однозначно решена упомянутыми научными направлениями без привлечения изотопного анализа.

Эффективность в выявлении мигрантов первого поколения продемонстрировал изотопный анализ консервативных тканей и соединений скелета человека иживотных. Наиболее широко используются данные об изотопном составе стронция. Теоретические основы метода хорошо известны ( Ericson , 1989; Sealy et al ., 1991; Grupe , 1999; Price et al ., 2002). Биологическое поглощение стронция происходит без фракционирования, поэтому изотопный состав тканей отражает состав источника стронция. Важно также, что состав биодоступного стронция не соответствует изотопному составу валового стронция из минеральных и биологических объектов среды. С этим связана отдельная большая проблема отбора проб для выяснения фоновых значений местности. Другое теоретическое основание – условная стабильность состава эмали зубов. Обменные процессы в эмали зубов здорового человека несопоставимы с мягкими тканями и костью, однако при нарушении обмена веществ по причинам заболевания или агрессивной среды такие изменения возможны. Тем не менее в целом эмаль сохраняет свой состав, сформированный в ростовом процессе ( Montgomery et al ., 1999). Методика проведения анализа требует высокой квалификации в дисциплинах, далеких от археологии, поэтому анализ выполняется специалистами в лабораториях изотопного анализа.

Наиболее распространенные вопросы в работах, использующих данные об изотопном составе стронция, сводятся примерно к следующему.

Можем мы рассматривать людей, погребенных в могильнике, как местных уроженцев или рожденных и выросших в других геохимических условиях?

Велика ли в составе группы доля мигрантов первого поколения?

Где находились исходные регионы миграции?

В известной мере ответ на поставленные вопросы может зависеть от образца, который выбрал исследователь. Как известно, эмаль зубов нарастает постепенно слоями от верхушки коронки зуба к основанию коронки. Это открывает возможности изучения мобильности индивида в детском и подростковом возрасте. В самом общем виде минерализация первого моляра основной генерации происходит примерно до 3–4 лет (Reid, Dean, 2006. P. 329; Терехова, Чернявская, 2019. С. 24), резцов – примерно в 4–5 лет, в то время как коронка третьего моляра минерализуется в возрасте от 8–10 до 16–18 лет (Liu et al., 2018. P. 1427). Эти зубы постоянной генерации позволяют нам сопоставлять условия нахождения индивида в детском и подростковом возрасте. Этот подход имеет свои недостатки. В том случае, когда индивидуальная мобильность очень высока, человек постоянно переезжает с места на место, состав слоев эмали может оказаться очень пестрым. Если индивид с детства перемещается сезонно по одному и тому же маршруту, эмаль его зуба будет также иметь нестабильный состав, причем средняя величина не будет отражать реальность. Поэтому для изучения индивидуальной изменчивости в период детства, отрочества, юности требуется приготовление нескольких образцов из одного зуба (Beaumont et al., 2013). Так как подготовка микроскопических образцов очень сложна, эти работы не могут охватить большие группы людей. Один-два человека становятся материалом для таких исследований. Когда образец эмали сформирован из коронки, есть вероятность получить обобщенную характеристику, которая не будет отвечать реальности. В данной ситуации мы берем за аксиому то, что ребенок в возрасте от 3 до 5 лет и подростки 10–16 лет не переезжали постоянно с места на место.

Возвращаемся к вопросу о том, в чем состоит важность выявления мигрантов первого поколения в палеопопуляциях из могильников средневековой Руси. В самом общем виде она определяется содержанием исторической ситуации X–XII вв. как времени расселения на новых территориях, продвижения населения из старо-освоенных очагов на окраины, в том числе на север и северо-восток. В различных областях Северо-Восточной Руси эти процессы имели свою специфику.

-

1. Земли на севере и востоке Белозерья представляли собой окраину Северо-Восточной Руси, территорию на фронтире древнерусского расселения. Могильники Никольское III, Нефедьево I и Минино II, материалы которых были отобраны для анализа, являются некрополями крупных неукрепленных поселений на волоках и водных путях, открывавших маршрут далее на северо-восток, в бассейн Сухоны и Северной Двины. Хорошо проработанная хронология погребений, выделение ранних и поздних захоронений позволяют ставить вопрос о местном или пришлом происхождении индивидов различных хронологических групп, в том числе тех, в которых, судя по археологическим данным, можно видеть древнейших жителей. Общий археологический облик этих памятников позволяет ожидать присутствия в могильниках погребений мигрантов, в том числе выходцев из древнерусской метрополии. Эти предположения нуждаются в проверке независимыми методами.

-

2. Суздальское Ополье – историческое ядро Северо-Восточной Руси, территориальный каркас которого образовывали большие неукрепленные поселения с развитой сельскохозяйственной активностью, ремеслом и торговлей и присутствием различных этнокультурных компонентов. Могильники Шекшово 9 и Гнездилово 12 – некрополи этих поселений. Следует ли связывать формирование и рост этих поселений с местной средой или с притоком переселенцев из других областей Руси, подпиткой мигрантами, прибывающими на эти активно развивающиеся территории?

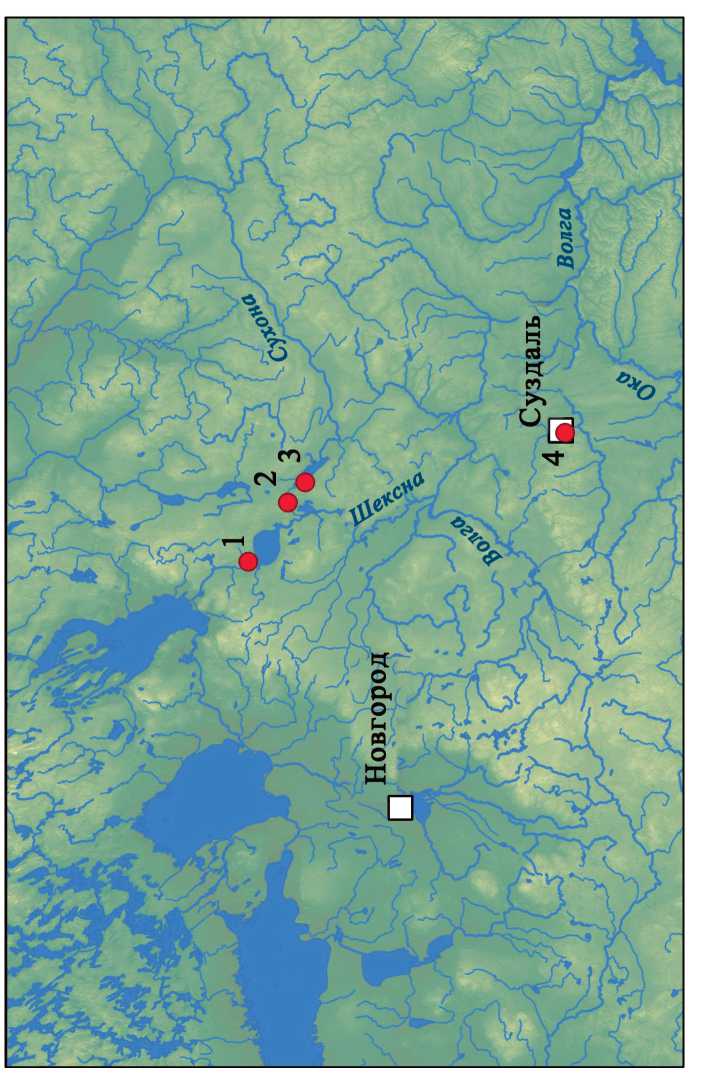

Рис. 1. Средневековые могильники, материалы которых были использованы для изучения мобильности населения по изотопному составу стронция

1 – Никольское III (Кемский некрополь); 2 – Нефедьево I; 3 – Минино II; 4 – Гнездилово 12

Попробуем сопоставить первые результаты изучения индивидуальной мобильности людей из этих двух контрастно отличных по природным, экономическим и историко-культурным ситуациям регионов Руси (рис. 1).

Целью этого небольшого исследования стала предварительная оценка индивидуальной мобильности людей из древнерусских могильников. В данном случае мы не задаемся вопросами, какова доля мигрантов первого поколения, откуда пришли эти люди, а оцениваем лишь уровень их мобильности. Для чего это может быть важно? Соотнесение особенностей погребений мигрантов первого поколения и местных уроженцев поможет ответить на вопрос о том, значимо ли было для социума обстоятельство места рождения. Всегда ли генетическая «отличность» связана с рождением в другом регионе?

Ранее проведены исследования в группах средневекового городского населения Северной Европы на примере Сигтуны для оценки мобильности и генетического разнообразия ( Krzewińska et al ., 2018). Авторы полагают, «что человеческая мобильность следовала установленным путям коммуникации, а социальные и географические сети связывали ранние городские центры этого периода. Заметные различия в географическом происхождении, на которые указывают соотношения изотопов стронция, хорошо согласуются с генетическими данными. Эти два набора данных подчеркивают различные аспекты мобильности и географического происхождения жителей Сигтуны. Высокий уровень генетической вариативности сопровождается значительными различиями в соотношении изотопов стронция, но эти два маркера не отражают друг друга» (Ibid. P. 2734). Отметим, что авторы брали один образец (первый или второй моляр), что давало им основание считать, что тот или иной индивид родился далеко или близко от места своего погребения, т. е. был или не был местным уроженцем. Вопрос о том, когда именно человек переселился, в работе не затрагивался. Из общих соображений представлялось, что переселение может быть связано с уже взрослым периодом жизни, заключением брака, профессиональными или имущественными интересами людей.

В нашей работе каждый индивид представлен двумя образами, которые характеризуют его жизнь в детстве (от 3 до 5 лет) и в отрочестве и ранней юности (от 10 до 16 лет). Таким образом, мы имеем возможность не только выявить неместного уроженца, но и ответить на вопрос: переселился ли этот человек в детском или взрослом возрасте?

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили коллекции палеоантропологических материалов из четырех погребальных памятников Северо-Восточной Руси XI–XII вв. Это могильники Нефедьево I, Никольское III и Минино II на Белом и Кубенском озерах (Вологодская обл.) и могильник Гнездилово 12 в Суздальском Ополье (Владимирская область). Широкие раскопки этих памятников позволили прояснить их культурный облик, получить представительный материал для датирования погребений. Материалы раскопок полностью введены в научный оборот.

Могильник Нефедьево I – грунтовый некрополь поселения на Волоке Сла-венском, на пути из Шексны в Кубенское озеро, функционировавший с начала

XI до начала XIII в. Облик могильника характеризуется сочетанием славянских и финских культурных компонентов, с ярко выраженными региональными «белозерскими» чертами в погребальном обряде, женском костюме и керамике, присутствием импортов и отдельных предметов вооружения ( Макаров , 1990, 1997; Макаров и др ., 2001; Алексеева и др ., 1993).

Погребение № 20 – женское (40–49 лет), оно выделяется богатством погребального инвентаря и сложностью погребального обряда и датируется первой половиной XI в. Находилось в центре могильника и предположительно связано с основателями поселения.

Погребение № 41 – также женское (40–49 лет), с многочисленным инвентарем, находившееся в центральной части могильника и принадлежавшее к наиболее ранним (середина XI в).

Расположенные в южной части некрополя, соседствующие погребения мужчины в возрасте старше 50 лет ( п. 47 ) и женщины 40–49 лет ( п. 48 ) сопровождались обычными для могильника наборами вещей и относятся к XI–XII вв. – первой четверти XII в.

Погребение № 46 , также расположенное в южной части могильника, – одно из поздних, оно датируется XII в. Останки и инвентарь свидетельствуют о том, что это женское погребение. Возраст погребенной – старше 50 лет.

Отметим, что все индивиды относятся к старшим возрастным группам (старше 40 или 50), что на фоне относительно недолгой средней продолжительности жизни в эти века свидетельствует о благополучных индивидуальных жизненных траекториях.

Могильник Минино II – грунтовый некрополь на Кубенском озере, вблизи устья реки Дмитриевки, на пути от Волока Славенского к Сухоне. Могильник связан с одноименным поселением, археологические материалы которого отражают занятие населения пушным промыслом и торговлей. Культурное своеобразие памятника, характерное для Белоозера, определяется тем же сплавом славянских и финских традиций, ярко выраженным в погребальной практике, женском наряде и керамике. Могильник функционировал со второй половины X до начала XIII в. (Археология севернорусской деревни…, 2007).

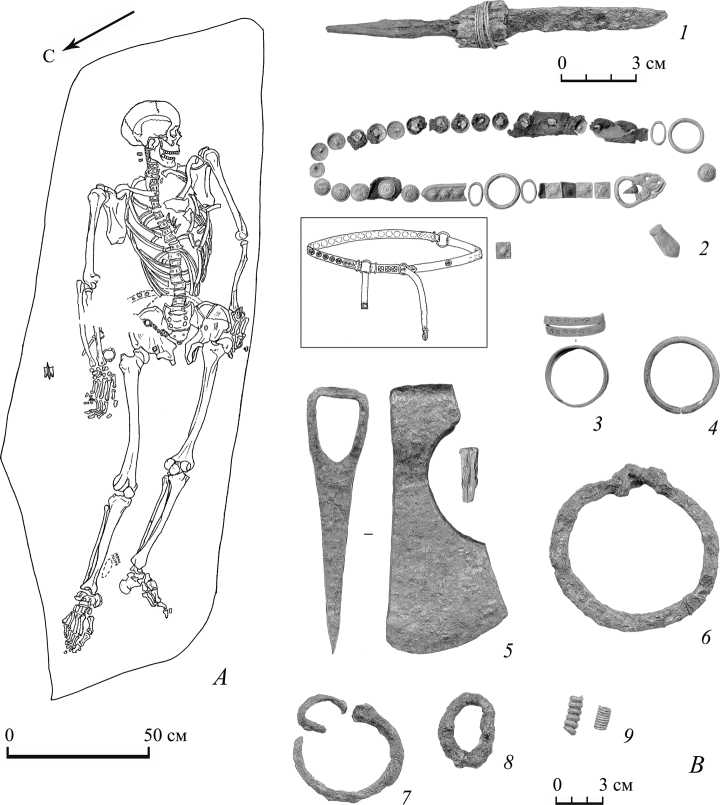

Погребение № 9 – мужское (35–45 лет), с бытовыми вещами и наборным поясом, датируется второй половиной XI в. (рис. 2).

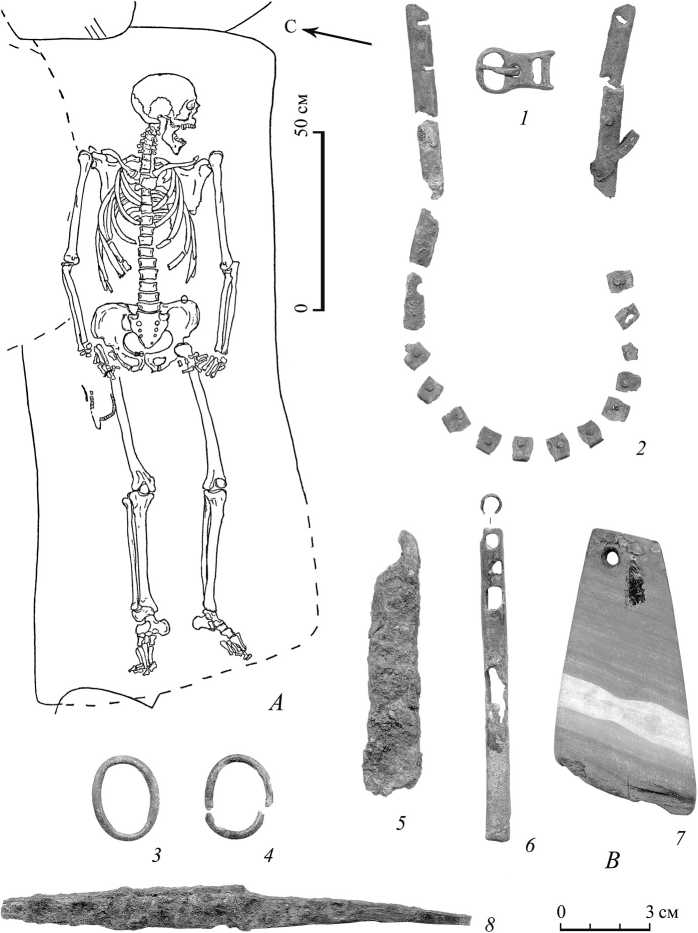

Погребение № 15 – также мужское (45–55 лет), с бытовыми вещами и необычными для Белоозера остатками сумочки с металлической обкладкой, относится ко второй половине X – рубежу X–XI вв. (рис. 3).

Погребение № 62 – нарушенное, переотложенное, мужское (40–49 лет).

Погребение № 48 – женское, помещенное в могилу вместе с останками мужчины, сопровождавшееся обычным набором украшений.

Все эти погребения принадлежат к поздней группе и датируются серединой XII – началом XIII в.

Никольское III (Кемский некрополь) – могильник с подкурганными и грунтовыми погребениями, на левом берегу реки Кемы, впадающей в Белое озеро, на пути из Онежского озера к Белому озеру. Могильник выделяется среди других некрополей Белозерья необычным половозрастным составом,

Рис. 2. Могильник Минино II. Погребение 9

А – общий вид; В – погребальный инвентарь

1 – железо, цветной металл; 2–4, 9 – цветной металл; 5–8 – железо в котором преобладают мужские погребения (51,4 %). Значительная часть мужских погребений здесь сопровождалась оружием (найден меч и 11 боевых топоров), в мужских и женских погребениях встречены многочисленные западноевропейские монеты (82 экз.), часть которых была помещена в могилы в качестве «оболов умерших» (в 26 погребениях). Погребальный обряд и набор женских украшений этого могильника имеют ярко выраженный древнерусский восточнославянский облик. Это отличает его от большинства других белозерских могильников, с характерным для них сочетанием славянских и финских

Рис. 3. Могильник Минино II. Погребение 15

А – общий вид; В – погребальный инвентарь 1–4, 6 – цветной металл; 5, 8 – железо; 7 – камень элементов. Время функционирования могильника – вторая-третья четверти XI в. – установлено по монетным находкам (Макаров, 1990. С. 119–124, 146–162).

Погребение № 6 в прирезке к кургану 22 содержало останки молодой женщины. Оно располагалось на краю площадки могильника, не было отмечено курганной насыпью и не содержало украшений и бытовых вещей. Датировка погребения определена исходя из общих хронологических рамок могильника.

Погребение № 2 в кургане 27 – женское. Возраст индивида – 20–29 лет. В разрушенном захоронении были обнаружены 51 стеклянная бусина, фрагменты лепного сосуда (Там же. С. 155).

Могильник Гнездилово 12 находится в центре Суздальского Ополья, в 6 км к юго-западу от Суздаля, вблизи большого неукрепленного поселения Гнез-дилово 2 X–XI вв. Первые раскопки могильника были проведены в 1851 г. А. С. Уваровым, в настоящее время памятник исследуется Суздальской экспедицией ИА РАН и ГИМ. На площадке могильника выявлены подкурганные и грунтовые ингумации и остатки кремаций. Облик культуры древнерусский, однако среди женских украшений представлены предметы поволжско-финских и скандинавских типов. Примечательной особенностью могильника является присутствие в мужских погребениях оружия (12 боевых топоров) и торгового инвентаря (весы, гири). Период функционирования могильника охватывает X – начало XII в., что определяется многочисленными находками монет, украшений, предметов быта и оружия. Радиоуглеродное датирование образцов костной ткани из четырех погребений подтверждает, что все ингумационные захоронения относятся к рубежу X–XI вв. и началу XII в. ( Макаров и др ., 2021; Макаров, Красникова , 2022; 2023).

Погребение № 3 – грунтовое, безынвентарное. Оно находилось на площадке, окруженной кольцевой канавкой в северной части могильника. Скелет принадлежал мужчине 35–49 лет со следами, предположительно, боевых травм на черепе. Датируется второй половиной XI – первой половиной XII в. (рис. 4: Б ).

Погребение № 5 – грунтовое, содержало останки взрослого индивида 25– 34 лет, судя по вещевому набору (височные кольца, стеклянные бусы, монета-подвеска) – женщины. Оно датируется XI в. (рис. 4: А ).

Погребение № 9 – также грунтовое, содержавшее фрагментированные останки человека 20–29 лет. Пол погребенного не определен, датировка – XI в.

Отношения вариаций изотопов стронция в эмали зубов определяли методом мультиколлекторного масс-спектрометрического анализа в ЦКП «Геоаналитик» Института геологии и геохимии УрО РАН. Подготовку и измерение образцов проводили в чистых комнатах (классы 6 и 7 ИСО) по апробированной ранее методике ( Анкушева и др. , 2021). Измерения изотопного состава стронция выполнены на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Neptune Plus (Thermo Fisher Scientific, Германия).

Результаты и обсуждение

Описание образцов, включая характеристику каждого зуба, помещены в табл. 1. Индивидуальные описания погребений и погребенных приведены выше.

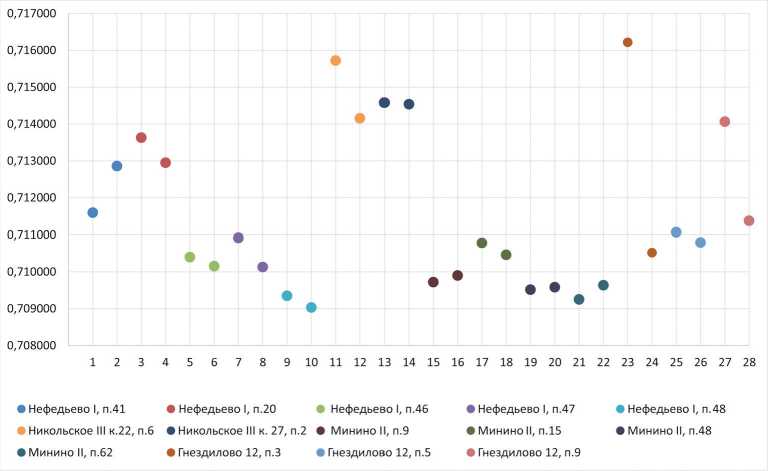

Всего получены данные по 14 индивидам. Результаты отражены в табл. 1 и на графике (рис. 5). Хорошо заметно, что есть индивиды, для которых изотопный

3 см

Рис. 4. Могильник Гнездилово 12

А – погребение 5, общий вид и погребальный инвентарь ( 1 – серебро; 2 – цветной металл; 3–21 – стекло); Б – погребение 3, общий вид

Рис. 5. Индивидуальные данные изотопного состава стронция Sr87/86‰. Одинаковым цветом обозначены данные по двум зубам каждого из четырнадцати индивидов состав стронция первого моляра (или резца) и третьего моляра оказываются очень сходными. Это мы интерпретируем как постоянство местонахождения индивида. Для других – выражены значительные различия в 0,001 промилле и более. Это можно связывать с переселением подростка в условия, отличные от тех, в которых он провел детство.

Таблица 1. Изотопный состав стронция в эмали зубов у индивидов из древнерусских могильников

|

Шифр |

Sr 87/86 ‰ |

± 2s |

|

Нефедьево I, погребение 20, медиальный нижний правый резец |

0,713631 |

0,000018 |

|

Нефедьево I, погребение 20, третий верхний левый моляр |

0,712951 |

0,000013 |

|

Нефедьево I, погребение 41, третий нижний моляр |

0,711593 |

0,000018 |

|

Нефедьево I, погребение 41, нижний центральный резец |

0,712857 |

0,000014 |

|

Нефедьево I, погребение 46, латеральный нижний левый резец |

0,710400 |

0,000009 |

|

Нефедьево I, погребение 46, третий верхний левый моляр |

0,710154 |

0,000015 |

|

Нефедьево I, погребение 47, медиальный нижний левый резец |

0,710918 |

0,000015 |

|

Нефедьево I, погребение 47, третий нижний правый моляр |

0,710129 |

0,000011 |

|

Нефедьево I, погребение 48, медиальный правый верхний резец |

0,709350 |

0,000015 |

Окончание табл. 1

|

Шифр |

Sr 87/86 ‰ |

± 2s |

|

Нефедьево I, погребение 48, третий нижний левый моляр |

0,709033 |

0,000014 |

|

Никольское III (1984), курган 22, погребение 6, первый левый нижний моляр |

0,715722 |

0,000016 |

|

Никольское III (1984), курган 22, погребение 6, третий нижний левый моляр |

0,714157 |

0,000020 |

|

Никольское III, курган 27, погребение 2, первый моляр |

0,714580 |

0,000016 |

|

Никольское III, курган 27, погребение 2, второй моляр |

0,714539 |

0,000020 |

|

Минино II (1998), погребение 9, медиальный левый нижний резец |

0,709721 |

0,000016 |

|

Минино II (1998), погребение 9, третий нижний правый моляр |

0,709900 |

0,000013 |

|

Минино II (1998), погребение 15, латеральный левый нижний резец |

0,710783 |

0,000014 |

|

Минино II (1998), погребение 15, третий нижний левый моляр |

0,710462 |

0,000011 |

|

Минино II (2002), погребение 48, медиальный левый нижний резец |

0,709516 |

0,000017 |

|

Минино II (2002), погребение 48, третий верхний правый моляр |

0,709584 |

0,000007 |

|

Минино II (2003), погребение 62, второй нижний правый резец |

0,709250 |

0,000012 |

|

Минино II (2003), погребение 62, фрагмент ребра |

0,709637 |

0,000016 |

|

Гнездилово 12, погребение 3, нижний центральный резец |

0,71622 |

0, 000012 |

|

Гнездилово 12, погребение 3, третий верхний моляр |

0,710522 |

0, 000022 |

|

Гнездилово 12, погребение 5, первый моляр |

0,711069 |

0, 000012 |

|

Гнездилово 12, погребение 5, третий верхний моляр |

0,710794 |

0, 000012 |

|

Грездилово 12, погребение 9, первый верхний моляр |

0,714065 |

0, 000010 |

|

Гнездилово 12, погребение 9, третий нижний моляр |

0,711375 |

0, 000010 |

Для четырех человек могильника Нефедьево I отмечены оба варианта изменчивости. Индивид из раннего погребения 41, вероятно, может быть отнесен к переселенцам первого поколения. Индивиды позднего и среднего периодов существования могильника Нефедьева показывают низкую мобильность, которая проявляется в сходстве изотопного состава эмали зубов у всех изученных индивидов. К сожалению, мы не располагаем в настоящее время фоновыми изотопными данными, чтобы судить об этом предметно. Поэтому ограничиваемся констатацией низкой индивидуальной мобильности. Все три индивида из могильника Минино II также характеризуются низкой мобильностью. Различий между людьми из ранней и более поздних могил нет. Два человека могильника Никольское III характеризуются высокой и низкой мобильностью.

Разнообразны по уровню индивидуальной мобильности люди из погребений могильника Гнездилово 12. Человек из погребения № 5 демонстрирует постоянство своего нахождения на протяжении периодов детства и отрочества. Человек из могильной ямы 9 и особенно мужчина из погребения 3 характеризуются высокой мобильностью, заметной сменой условий окружающей геохимической среды.

Интересно отметить, что во всех случаях соотношение 86/87Sr оказывается более высоким в зубах, время формирования которых приходится на период 3–5 лет. Вероятно, это означает, что есть основания предполагать некий общий вектор индивидуальных миграций, который характерен для всех этих могильников с территории Новгородских земель и Северо-Восточной Руси.

Ранее были изучены материалы из могильника Шекшово 9, расположенного в Суздальском Ополье, в нем также выявились мигранты первого поколения. Из 24 индивидов мигрантами первого поколения были признаны три человека. В частности, это дети из погребений № 8 и 11, датированных XI в. ( Добровольская и др ., 2020). Соотношение изотопов стронция в эмали молочных зубов этих детей составляет 0,716252 и 0,721159. Напомним, что величины около 0,716 характерны для некоторых образцов с территории Новгородской и Вологодской областей ( Добровольская и др ., 2014; Добровольская, Решетова , 2018). Значения выше 0,720 также ассоциируются с рядом северных областей Европы ( Krzewińska et al ., 2018).

Повторимся, что в наши задачи не входит сейчас обоснование территорий, откуда происходило перемещение людей. Более того, вероятно, далеко не всегда это вообще возможно по причинам высокой изменчивости изотопных соотношений биогенного стронция на довольно ограниченных территориях и, наоборот, значительного сходства в образцах флоры и фауны из отдаленных районов ( Piličiauskas et al ., 2022).

Нельзя не обратить внимания на то, что в зоне значений от 0,709 до 0,711 находятся все «низко мобильные» люди из погребений могильников Нефедье-во I и Минино II, а также отчасти и люди из Гнездилово 12 и Шекшово 2. Нет необходимости указывать на значительное расстояние между Белозерьем и Суздальским Опольем. Как отмечалось ранее, значительную роль в формировании локального разнообразия доступных форм стронция играет геоморфологическая ситуация ( Добровольская, Решетова , 2018). В частности, ранее отмечались сложности с интерпретацией данных для обитателей пойм и припойменных местностей. Фоновые значения для пойм сильно отличаются от террасовых и более отдаленных от берегов, но крайне однородны на больших отрезках долины реки ( Сыроватко, Добровольская , 2022). Отметим, что и побережья Белого и Кубенского озер, и Суздальское Ополье по самым общим геоморфологическим характеристикам могут быть отнесены к области краевых зон низин четвертичных оледенений. Могильник же Никольское III находится в других условиях холмисто-моренного ландшафта.

Очевидно, опираясь только на данные изотопного состава стронция в эмали зубов, мы не выявляем часть мигрантов первого поколения, переселение которых происходило во взрослом возрасте и никак не могло отразиться на формировании эмали зубов.

Как видно на рис. 5, в «зоне 0,712‰ и выше» группируются более ранние индивиды, связанные с погребениями XI в. В «0,709‰ – 0,711‰» могут оказаться как ранние, так и (преимущественно) относительно поздние индивиды из погребений XII и XIII вв. Так как наши данные единичны, то судить о каких-то тенденциях еще преждевременно.

Наибольшие различия между изотопным составом стронция в эмали зубов одного человека отмечены для мужчины из погребения 3 могильника Гнез-дилово 12. Значительными изменениями состава стронция характеризуются взрослый индивид (пол?) из погребения 9 могильника Гнездилово 12, а также женщины из погребения 6 в прирезке к кургану 22 могильника Никольское III и женщина из погребения 41 могильника Нефедьево I. Мы видим, что в миграционную активность включены мальчики и девочки. Пожалуй, единственный индивид, переселение которого возможно связывать с более взрослым периодом жизни, – женщина из погребения 20 могильника Нефедьево I, которая рассматривается как одна из основательниц нового поселения.

Как соотносятся изотопные данные о миграционной активности с археологическими характеристиками погребений, в том числе индивидуальными особенностями погребальных комплексов, которые могут быть связаны с идентичностью, социальным положением и личными историями людей? Среди индивидов, идентифицированных как мигранты первого поколения, – люди из погребений XI в., сильно различающиеся по своему культурному облику и статусу. В их числе женщины из ранних погребений могильника Нефедьево (погребения 20, 41), выделяющихся пышностью костюма, присутствием подвесок-дирхемов и сочетанием финских и славянских украшений. В этой же группе – погребения могильника Гнездилово без сопровождающего инвентаря, следующие нормам древнерусского обряда. Социальный облик этих погребенных неясен, поскольку отсутствие погребального инвентаря в данном случае не может быть прямолинейно интерпретировано как свидетельство «бедности». Женское погребение из могильника Никольское III (погребение 6, прирезка к кургану 22), напротив, с высокой долей вероятности может быть отнесено к «социальным низам»: на это указывает отсутствие в могиле молодой женщины каких-либо украшений и помещение тела в короткую, узкую могильную яму с немного подогнутыми ногами. Судя по этим данным, в миграции были вовлечены различные этнические группы и социальные слои древнерусского общества.

Отметим также, что среди индивидов с низкими значениями показателей миграционной активности – два ранних мужских погребения в могильнике Минино (№ 9, 15) с многочисленным престижным погребальным инвентарем (наборный пояс, сумочка с накладками, рабочий топор, отличающийся высоким качеством кузнечной работы). Присутствие в захоронениях необычных вещей в археологии часто рассматривается в контексте миграций, в качестве маркеров погребений пришлых индивидов. Изотопный анализ показывает, что такие определения могут быть ошибочными.

Заключение

Таким образом, для средневековых некрополей Белозерья и Суздальского Ополья выявляются индивиды с высокой и низкой индивидуальной мобильностью в детском и подростковом возрастах. Увеличение объема материалов позволит нам получить более внятную картину, но уже с первыми данными становится очевидно, что это возможность оценить мобильность на протяжении жизни – важный методический инструмент.

Полученные нами, пока немногочисленные, данные фиксируют высокую мобильность именно в детском и подростковом возрасте (после 5 до 16 лет). Этот факт для древнерусского населения установлен впервые.

Новый факт миграций детей, возможно, связан с переселением целых семей, так как трудно себе представить мотивы, по которым отправляли детей без стар-ших2. Мы фиксируем эпизоды переселения в детском возрасте у людей, проживших долгую жизнь. Это означает, что для них эти события не принесли тяжелых последствий и каких-то негативных обстоятельств. Отдельные индивиды, которые описаны нами как мигранты первого поколения, переселившиеся в детстве, не демонстрируют какого-либо особого статуса в особенностях погребального обряда. Повторимся, что те миграции, которые могли совершаться взрослыми людьми и не могли уже отразиться в особенностях строения эмали, пока остаются вне возможностей предложенного методического подхода. В том случае, если мы берем в качестве образца костную ткань индивида, велика вероятность столкнуться с проблемой посмертного загрязнения, поэтому мы стараемся в этой статье не обсуждать подобные данные. Также важно отметить, что пока мы встретили факты переезда детей из зон с повышенными величинами соотношения 87/86Sr (0,714 – 0,716), обратного же не отмечено. Возможно, это проявление устойчивых демографических связей, объединяющих некоторые древнерусские территории.