Опыт оценки результативности внутренней социальной политики на промышленных предприятиях

Автор: Германов Игорь Анатольевич, Плотникова Елена Борисовна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социальные технологии

Статья в выпуске: 3 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается результативность социальных программ предприятий с позиций влияния на установки и трудовое поведение работников. Приводятся данные о положительном влиянии социальной политики на укрепление эмоционально-психологических связей между работником и организацией, рост удовлетворенности работой и снижение потенциальной текучести кадров и об отсутствии влияния на производительность труда, творческую активность, повышение ответственности и дисциплины работников.

Социальная политика предприятия, социально-психологические установки работников, трудовое поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/14974543

IDR: 14974543 | УДК: 316.334.3

Текст научной статьи Опыт оценки результативности внутренней социальной политики на промышленных предприятиях

В последние годы исследователями и практиками активно обсуждается социальная роль бизнеса. Интерес к данной теме обусловлен масштабными трансформационными процессами, следствием которых стало изменение отношений между хозяйствующими субъектами, обществом и государством. Все больше фирм и предприятий начинают осознавать преимущества социально-ответственного поведения, реализуют масштабные благотворительные проекты, активно участвуют в социальных программах, реализуемых на национальном и региональном уровнях, расширяют набор социальных льгот и гарантий своим работникам. По некоторым данным более 70% отечественных фирм в той или иной форме выделяют средства на благотворительность, бизнес страны ежегодно тратит на социальные проекты около 150 млрд. руб. [3].

В настоящее время ведется поиск рациональных направлений и оптимальных масштабов социальной деятельности компаний, при этом единое понимание сущности корпоративной социальной ответственности и ее границ отсутствует. Поскольку в своей практике рос- сийские компании руководствуются как международным опытом социальной деятельности, так и сложившимися традициями, можно говорить о процессе формирования национальной модели КСО.

Отличительной чертой современного периода является то, что топ-менеджмент компаний действует не столько в силу внешнего принуждения со стороны государства (как в начале 2000-х), сколько руководствуясь экономической рациональностью. Предприятия, реализующие принципы КСО ориентируются главным образом на получение конкурентных преимуществ [0. С. 15.]. При таком подходе социальные расходы рассматриваются в качестве инвестиций, ориентированных на получение конкретных результатов. Однако насколько затраченные средства обеспечивают решение поставленных социальных задач? Какие выгоды извлекает бизнес из социально-ответственного поведения? Инвестиционный подход к социальным программам предполагает получение ответов на эти вопросы, т.е. оценку результативности произведенных социальных расходов.

Актуальность задач определения эффекта социальных инвестиций хорошо осознается исследователями и практиками. Однако разработка и реализация соответствующих подходов находится в самой начальной стадии. Например, эксперты указывают, что лишь немногим более половины компаний, реализующих стратегии КСО, оценивают эффективность своих социальных программ [0. С. 15.]. Отмечается, что в данной сфере ещё не накоплен достаточный экспертный опыт, ощущается недостаток применимых на практике знаний по всесторонней оценке эффективности социальных проектов и программ [0].

Попытки решения задач разработки методик оценки эффективности корпоративных социальных программ уже находили отражение в научной литературе [см., напр., 0; 0 и др.]. Авторы, в частности, сосредоточивают свое внимание на анализе объективных показателей и выявляют корреляции между объемами (затратами) внутренних социальных инвестиций и показателями производительности труда, итоговыми показателями деловой активности (прибыль, рентабельность, капитализация), а также объемами (затратами) внешних инвестиций и итоговыми показателями деловой активности. Оценивается вклад социальных инвестиций в деловую репутацию, инвестиционную привлекательность компании. В то же время влияние корпоративных социальных программ на собственных работников остается малоизученной областью.

Целью данной статьи является оценка потенциала воздействия социальных инвестиций, ориентированных на внутреннюю среду компаний, на субъективные установки и организационное поведение персонала. Направленность фокуса нашего исследования определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, социальные программы в отношении собственных работников составляют львиную долю социальных инвестиций [0]. Персонал представляет собой одну из важнейших «групп интересов» (стейкхолдеров), интересы которой, в соответствии с принципами КСО, компания должна учитывать. Таким образом, оценка эффективности социальных инвестиций не может быть полной без анализа их влияния на удовлетворенность потребностей работников. Во-вторых, в современном менеджменте персонал рассматривается в качестве одного из важнейших ресурсов конкурентоспособности современных предприятий, следовательно, при оценке результативности соци- альных инвестиций они должны оцениваться с позиций их влияния на формирование про-организационных установок и про-организационного поведения работников, которые, в свою очередь, позитивно связаны с показателями экономической деятельности компаний.

Гипотезы исследования

Специфика потребностей работников современных компаний во многом определяется сложившимися культурными традициями и особенностями эволюции трудовых отношений. Специалисты отмечают, что в советский период сформировался особый тип производственных отношений, управленческой культуры, стереотипов восприятия руководства – промышленный патернализм [0]. Как следствие – предоставление экстра-зарплатных социальных благ, участие предприятия в решении социальных проблем коллектива прочно вошло в сознание работников как элемент нормы трудовых отношений. Таким образом, социальная политика становится одним из факторов, влияющих на моральное состояние работников, обусловленное степенью реализации установок и требований, предъявляемых к работе. Можно ожидать наличие положительной связи социальной политики и удовлетворенности работой (гипотеза 1).

С другой стороны, промышленный патернализм выступает в качестве основы для существования особых форм социального обмена, при которых работодатель в ответ на предоставление социальных благ получает лояльность и личную преданность работника [0. С. 287]. Исходя из этой позиции, следует ожидать: чем выше результативность социальных программ, тем выше организационная лояльность работника (гипотеза 2).

Как отмечалось, одним из факторов, обусловливающих возрастание роли компаний в проведении социальной политики, является ужесточение конкуренции за рабочую силу. Социальные программы рассматриваются как инструмент, обеспечивающий дополнительные преимущества в привлечении и удержании квалифицированного персонала [0. С. 33; 0. С. 147]. Следовательно, если инвестиции в социальные программы результативны, должна существовать негативная связь между оценками социальной политики и желанием уволиться с предприятия (гипотеза 3).

Некоторые авторы относят социальные программы к механизмам мотивации персонала и обеспечения высокой производительности труда [0]. В то же время другие исследователи отмечают, что социальный пакет не стимулирует персонал к более высоким производственным результатам, его наличие скорее лимитирует негативные тенденции [0]. Если справедлива первая точка зрения, то можно ожидать, что восприятие социальных программ будет иметь связь с отношением работников к труду: положительную с вовлеченностью в трудовой процесс (гипотеза 4а) и отрицательную с недисциплинированностью и безответственностью в работе (гипотезы 4б и 4в).

Методы и методика исследования

Эмпирическую базу нашего исследования составили результаты опроса 624 сотрудников шести крупных промышленных предприятий г. Перми. Исследование проведено методом анкетирования на рабочем месте. Для построения выборочной совокупности использовался квотный метод. Квоты формировались с учетом занимаемой должности респондентов. В выборке представлены следующие категории персонала: руководители – 73 чел. (12%), специалисты – 142 чел. (23%), рабочие основного и вспомогательного производства – 314 чел. (50%), служащие и иные категории работников – 95 чел (15%).

В методическом плане анализ внутрикорпоративных социальных программ как фактора воздействия на установки и организационное поведение работников проводился с позиций его субъективного опосредования. В данном случае нас интересует не столько объективные результаты социальной политики предприятия, сколько их восприятие, отражение в сознании работников и последующее их влияние на установки и поведение. Для выяснения отношения персонала к социальным программам существующим на предприятиях респондентам задавался вопрос: «В какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены социальными и профессиональными льготами на предприятии?». Соответствующий признак использовался для проверки всех гипотез в качестве независимой переменной.

В качестве зависимых переменных использовались показатели удовлетворенности работой на предприятии, организационной лояльности, готовности к увольнению, степени трудовой самоотдачи, а также два индекса: трудовой инициативы и трудовой дисциплинированности.

Степень удовлетворенности трудом определялась с помощью прямого вопроса с традиционной пятибалльной шкалой. Для измерения организационной лояльности персонала использовалась методика Мейер–Аллен в переводе, выполненном В.И. Доминяком [0]. Готовность к увольнению (ГУ) определялась вопросом: «Возникает ли у Вас желание перейти на работу на другое предприятие?» с тремя вариантами ответов (да, часто об этом думаю; иногда подумываю, но не часто; нет, такого желания не возникало). Отношение к труду измерялось с помощью оценки согласия с суждением «Я постоянно выкладываюсь на работе, тружусь, в полной мере используя свои силы и возможности» (степень трудовой самоотдачи – СТС), а также двух индексов: трудовой инициативы и трудовой дисциплинированности 2.

В ходе анализа мы исходили из предположения, что восприятие внутрикорпоративных социальных программ может иметь не только прямое, но и опосредованное воздействие на установки/организационное поведение работников. В связи с этим при проверке гипотез мы обратились к методу путевого анализа. Поскольку требованием данного метода является высокий уровень измерения включаемых в модель переменных, была использована процедура дихотомизации исходных признаков. Схема перекодировки представлена в таблице А Приложения.

Результаты

Рассмотрение матрицы парных корреляций Пирсона (см. табл. 1) дает аргументы в пользу достоверности гипотез о связях оценок корпоративных социальных программ с удовлетворенностью работой (r = 0.28 a <0.001), организационной лояльностью (r = 0.32 a <0.01), потенциальной текучестью кадров (r = -0.28 a <0.001). В то же время удовлетворенность социальными и профессиональ- ными льготами напрямую практически не связана с показателями отношения к труду: индексами трудовой дисциплины (r = 0. 1 a < 0.05) и инициативы (r = -0.06 a < 0.05), трудовой самоотдачей (r = 0.05 a > 0.05), что ставит под сомнение гипотезы 4а–4в.

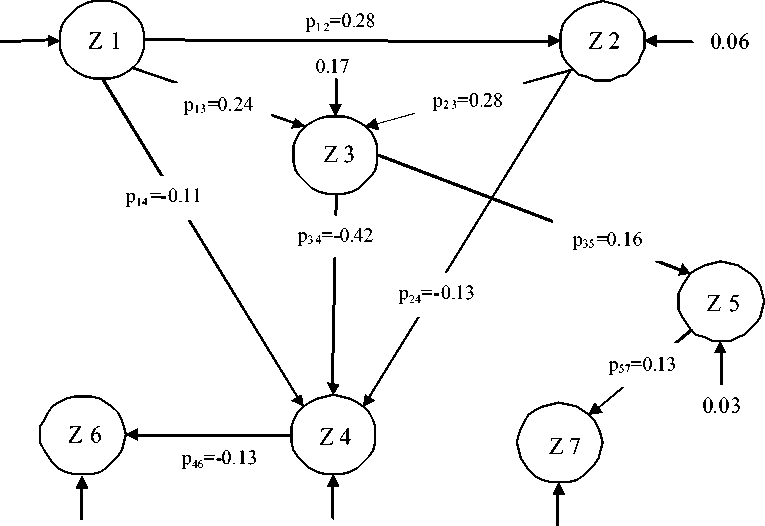

Следуя логике путевого анализа и учитывая только существенные связи ( r > |0.1|), взаимодействие между переменными было представлено в виде системы структурных уравнений:

Z2=p12Z1 + p2E2(1)

Z3=p13Z1 + p23Z2 + p4E4(2)

Z4=p14Z1 + p24Z2 + p34Z3 + p4E4(3)

Z5=p35Z2 + p5E5(4)

Z6=p26Z2 + p36Z3 + p46Z4 +p6E6(5)

Z7= p57Z5 + p7E7(6)

Результаты расчета параметров каждого из указанных уравнений представлены в таблице 2. На рисунке 1 отображены наиболее значимые пути влияния оценки внутрикорпоративных социальных программ на установки и организационное поведение работников.

Как видим, подтвердились сделанные ранее выводы о наличии прямого взаимодей- ствия между оценкой социальных/профессио-нальных льгот и удовлетворенностью трудом (р = 0,28 a < 0.001), организационной лояльностью (р = 0,24 a < 0.001) и готовностью к увольнению (р = -0,11 a <0.01), что указывает на справедливость предположений выдвинутых в гипотезах 1–3. Удовлетворенность мероприятиями социальной политики объясняет от 6 до 27% вариации этих зависимых переменных. В то же время восприятие социальных программ, по-видимому, напрямую не связано с инициативностью работников (р = -0.08 a >0.05).

Более полную картину взаимодействия внутренней социальной политики с установками и поведением работников дает учет опосредованных связей. Так, обнаружилось, что оценки социальной политики (Z1) влияют на организационную лояльность (Z3) непосредственно и опосредованно через удовлетворенность работой (Z2). Общий эффект взаимодействия включающий в себя как прямые, так и опосредованные связи является довольно существенным (р13+[р12*р23]=0.32).

Готовность к увольнению (Z7) связана с удовлетворенностью социальными/професси-ональными льготами (Z1) напрямую, а также через организационную лояльность (Z3), и

Таблица 1

|

Z1 |

Z2 |

Z3 |

Z4 |

Z5 |

Z6 |

Z7 |

|

|

Удовлетворенность социальными программами (Z1) |

1 |

0,28** |

0,32** |

-0,28** |

,05 |

0,09* |

-0,06 |

|

Удовлетворенность работой (Z2) |

1 |

0,36** |

-0,32** |

0,12** |

0,12** |

,01 |

|

|

Организационная лояльность (Z3) |

1 |

-0,49** |

0,16** |

0,15** |

-0,06 |

||

|

Готовность к увольнению (Z4) |

1 |

-0,05 |

-0,17** |

0,09* |

|||

|

Степень трудовой самоотдачи (Z5) |

1 |

0,03 |

0,13** |

||||

|

Индекс трудовой дисциплины (Z6) |

1 |

-0,33** |

|||||

|

Индекс трудовой инициативы (Z7) |

1 |

* корреляция значима для б<0.05,

** корреляция значима для б<0.01.

Таблица 2

Путевые коэффициенты в системе структурных уравнений

|

Переменные – предикторы |

За номер |

висимая переменная / регрессионного уравнения |

||||

|

Z2 (1) |

Z3 (2) |

Z4 (3) |

Z5 (4) |

Z6 (5) |

Z7 (6) |

|

|

Удовлетворенность социальными/профессиональн ыми льготами (Z1) |

0.28*** |

0.24*** |

-0.11** |

|||

|

Удовлетворенность работой (Z2) |

0.28*** |

-0.13** |

0.06 |

|||

|

Организационная лояльность (Z3) |

-0.42*** |

0.16*** |

0.06 |

|||

|

Готовность к увольнению (Z4) |

-0.13* |

|||||

|

Степень трудовой самоотдачи (Z5) |

0.13** |

|||||

|

Индекс трудовой дисциплины (Z6) |

||||||

|

Индекс трудовой инициативы (Z7) |

||||||

|

R 2 |

0.08 |

0.18 |

0.28 |

0.03 |

0.04 |

0.02 |

E 1

0.27

0.05

0.02

Рис. 1. Путевая диаграмма взаимодействия оценок корпоративных социальных программ с зависимыми переменными удовлетворенность трудом (Z2). В результате совокупный эффект влияния исследуемого фактора значим (р14+[р13*р34]+[р12*р24] = 0,25).

Готовность к увольнению, в свою очередь, связана с соблюдением работниками норм трудовой дисциплины (Z6). Поскольку выяснилось, что прямое влияние социальных программ на дисциплинированность работников отсутствует, в оценке взаимодействия между этими переменными учитывались лишь опосредованные связи. При этом величина коэффициента не позволяет сделать вывод о достоверности гипотезы 4б ([р14*р46]+[р13*р34*р46]+[р12*р24*р46] = 0.03).

Аналогичные выводы могут быть сделаны и в отношении гипотез 4а и 4в. В первом случае (гипотеза 4а) прямая связь социальных программ и трудовой самоотдачи (Z5) отсутствует, но имеется опосредованное влияние через организационную лояльность (Z3). В итоге совокупный эффект несущественен (р13*р35 = 0,04). Во втором случае (гипотеза 4в) связь оценок социальной политики и инициативности работников (Z7) опосредуется двумя переменными – организационной лояльностью (Z3) и трудовой самоотдачей (Z5). Совокупный эффект также незначим

Таким образом, проведенное исследование показало, что реализация социальных программ в отношении персонала предприятий имеет безусловный положительный эффект, связанный с укреплением эмоционально-психологических связей между работником и организацией, ростом удовлетворенности работой и снижением потенциальной текучести кадров. В то же время социальные расходы практически никак не сказываются на трудовом поведении персонала и, соответственно, их потенциал как инструмента стимулирования к высокопроизводительному труду, творческой активности, повышению ответственности и дисциплины работников весьма ограничен. Исходя из этого, можно сделать вывод, что финансирование социальных программ является в первую очередь инвестицией в формирование позитивных внутрикорпоративных отношений. С позиций стимулирования трудовой деятельности они являются скорее неоправданными расходами. Для увеличения потенциала ее результативности в данном измерении, очевидно, требуется существенный пересмотр принципов реализации социальной политики предприятий.

(р13*р35*р57=0.005).

Приложение

Таблица А

|

Исходная переменная |

Преобразованная переменная |

||

|

Название |

Значения |

Название |

Значения |

|

В какой степени Вы удовлетворены или не удовлетворены социальными и профессиональными льготами на предприятии? |

1. Полностью не удовлетворен |

Удовлетворенность социальными льготами |

1. Не удовлетворен |

|

2. Скорее не удовлетворен |

|||

|

3. Скорее удовлетворен |

2. Удовлетворен |

||

|

4. Полностью удовлетворен |

|||

|

Возникает ли у Вас желание перейти на работу на другое предприятие? |

1. Да, часто об этом думаю |

Готовность к увольнению |

2. Высокая |

|

2. Иногда подумываю, но не часто |

|||

|

3. Нет, такого желания не возникало |

1. Низкая |

||

Окончание таблицы А

|

Исходная переменная |

Преобразованная переменная |

||

|

Название |

Значения |

Название |

Значения |

|

Согласие с суждением: «Я постоянно выкладываюсь на работе, тружусь, в полной мере используя свои силы и возможности» |

1. Полностью не согласен |

Степень трудовой самоотдачи |

1. Низкая |

|

2. Скорее не согласен |

|||

|

3. Отчасти согласен, отчасти нет |

|||

|

4. Скорее согласен |

2. Высокая |

||

|

5. Полностью согласен |

|||

|

Если говорить в целом, насколько Вы удовлетворены своей работой? |

1. Полностью не удовлетворен |

Уровень удовлетворенности работой |

1. Низкий |

|

2. Скорее не удовлетворен |

|||

|

3. Отчасти удовлетворен, отчасти нет |

|||

|

4. Скорее удовлетворен |

2. Высокий |

||

|

5. Полностью удовлетворен |

|||

ПРИМЕЧАНИЕ

Список литературы Опыт оценки результативности внутренней социальной политики на промышленных предприятиях

- Березин А.Е. Задачи социального пакета в структуре стратегического управления организацией/Материалы III Всероссийского социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН, Российское общество социологов, 2008. Режим доступа: http://www.isras.ru/abstract_bank/1208422393.pdf

- Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер?/А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина, Л.С. Шилова, С.В. Шишкин (отв. ред.); Независимый институт социальной политики. М.: ГУ-ВШЭ, 2005.

- Доклад о социальных инвестициях в России -2008/Ю.Е. Благов (и др.); под общ. ред. Ю.Е. Благова, С.Е. Литовченко, Е.А. Ивановой. М.: Ассоциация менеджеров, 2008.

- Доминяк В.И. Шкала организационной лояльности Дж. Мейера и Н. Аллен. Режим доступа: http://dominiak.spb.ru/lrc/locs.html.

- Кашин В., Нещадин А., Тульчинский Г., Методика оценки эффективности корпоративной социальной политики (социальных инвестиций и социального партнерства)//Человек и труд. 2009. №5. Режим доступа: http://www.chelt.ru/2009/5-09/nes4adin509.html.

- Козина И. М. Особенности «социально-ответственного» бизнеса российских предприятий//Журнал исследований социальной политики. -2005. Т. 3, № 3. -С. 367-378.

- Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография/Под ред. И.Ю. Беляева, М.А. Эскиндарова. -М.: КноРус, 2008.;

- Московская А. Корпоративная социальная политика как экономическая необходимость//Корпоративная социальная ответственность. Режим доступа: http://www.csrjournal.com/lib/analiticarticle/473-korporativnaja-socialnaja-politika-kak.html.

- Позиция Комитета по корпоративной социальной ответственности «Целесообразность и эффективность инвестиций в проекты корпоративной социальной ответственности и их влияние на инвестиционную привлекательность компании»/Ассоциация менеджеров России. Комитет по корпоративной социальной ответственности. -Режим доступа: http://www.amr.ru/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id =1335& Itemid=367

- Романов П.В. Промышленный патернализм в системе социальной политике предприятий//Журнал исследований социальной политики. 2005. -Т. 3, №3. -С. 287-304.